基本使用

1.1 反向代理

bash

location /api/ {

proxy_pass http://localhost:8080/;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}在server块中定义, 会将

http://localhost/api/helloWorld

转发到

http://localhost:8080/helloWorld

注意两边都要以反斜杠结尾 .

1.2 日志输出

首先,在http块添加一个自定义格式 custom

dart

log_format custom ' $remote_user [$time_iso8601] "$request" '

'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '

'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'

'"$request_time" "$scheme" ';然后在server块中定义日志

ini

charset koi8-r;

access_log /data/logs/localhost.access.log custom;访问 http://localhost/api/helloWorld , 可以看到输出以下内容:

-

2025-10-21T09:23:56+08:00\] "GET /api/helloWorld HTTP/1.1" 200 127 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36" "-""0.017" "http"

|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| $remote_user | 客户端通过 HTTP 认证的用户名(若未开启认证,固定为 "-") | -(未认证)、admin(已认证) | 用于记录 "是否有用户通过认证访问服务",若你的服务无需登录认证,该字段主要显示为 "-"。 |

| [$time_local] | Nginx 接收请求的本地时间(默认格式:dd/Mon/yyyy:HH:mm:ss +时区) | [21/Oct/2025:16:30:00 +0800] | 核心时间字段,用于定位 "请求发生的具体时间",默认格式包含时区(+0800 即东八区)。 |

| time_iso8601 | ISO 标准格式(`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+时区`) | `2025-10-21T16:30:00+08:00` | |

| `"request" | 完整的 HTTP 请求行(包含请求方法、请求路径、HTTP 协议版本) |"GET /api/helloWorld HTTP/1.1" | 最核心的字段之一,可快速判断 "用户访问了哪个接口、用的什么请求方法(GET/POST)"。 | |status` | Nginx 返回给客户端的 HTTP 状态码 | `200`(成功)、`404`(接口不存在)、`502`(后端错误) | 用于统计 "请求成功率",快速定位异常请求(如大量 404 可能是路径写错,大量 502 可能是后端宕机)。 |

| `body_bytes_sent | Nginx 发送给客户端的 "响应体字节数"(不含响应头,仅内容大小) |11(返回 "Hello World" 共 11 字节)、2048 | 用于计算 "单请求的数据传输量",排查 "是否有大文件传输导致带宽占用过高"。 | |"http_referer"` | 客户端的 "来源页面"(即用户从哪个页面跳转过来访问当前接口,空则为 "-") | `"https://www.baidu.com/"`、`"-"` | 用于分析 "用户的访问来源",比如判断是否有外部网站引流,或是否存在 "跨站请求"。 |

| `"http_user_agent" | 客户端的 "浏览器 / 工具标识"(包含设备、浏览器版本、系统信息) |"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36" | 用于统计 "用户使用的设备 / 浏览器占比",比如判断是否有手机端用户访问,或是否有爬虫请求(如"curl/7.29.0")。 | | "http_x_forwarded_for"` | 多层代理场景下的 "客户端真实 IP"(若只有 1 层 Nginx 代理,取值等于`remote_addr) | "192.168.1.100"、"-"(无代理) | 核心用于 "定位真实用户 IP",若你的服务前面有 CDN 或负载均衡器,必须通过该字段获取真实 IP(需后端配合解析)。 | | "request_time"` | 整个请求的 "总耗时"(从 Nginx 接收请求到完全发送响应给客户端的时间,单位:秒,保留 3 位小数) | `"0.050"`(50 毫秒)、`"1.234"`(1.234 秒) | 用于排查 "慢请求",若该值过大(如超过 1 秒),可能是 Nginx 转发慢或后端处理慢。 |

| `"scheme" | 请求使用的 "协议类型"(HTTP 或 HTTPS) |"http"、"https"` | 用于区分 "HTTP 请求和 HTTPS 请求占比",若你的服务已配置 HTTPS,可通过该字段验证 HTTPS 是否生效。 |

Nginx 的日志路径(access_log指令)和格式(log_format指令)遵循严格的优先级逻辑,本质是 "更具体的配置覆盖更通用的配置",具体规则如下:

- 优先级从高到低:location 块 > server 块 > http 块 > 编译默认值

-

编译默认值 :Nginx 编译时会内置一个默认日志路径(如源码安装的

nginx/logs/access.log,yum/apt 安装的/var/log/nginx/access.log),这就是你看到的 "nginx 目录自带的 log/access.log" 的来源; -

http 块配置 :在

http块中定义的access_log是全局默认值,所有未单独配置的server块都会继承; -

server 块配置 :在

server块中定义的access_log会覆盖http块的全局配置,仅对当前虚拟主机生效; -

location 块配置 :在

location块中定义的access_log优先级最高,可针对特定接口(如/api/)单独记录日志。

由于我们已经在server块中定义了日志,这个优先级是最高的.

1.3 重定向

有时候会有这样的需求,就是访问 /a 的地址,要直接转到另一个毫不相干的网址, 这就需要重定向.

bash

location / {

location = /a {

return 301 http://localhost:8080/user/isLogin;

}

}301 是 HTTP 状态码中的 "永久重定向",特点是:

- 浏览器会缓存该重定向规则(下次访问 /a 时,不发请求直接跳转);

- 常用于 "旧地址废弃,引导到新地址"(如你的场景可能是 "废弃 /a 路径,统一用 8080 的 /user/isLogin 接口")。

1.4 多个server

一个NG配置文件可以写多个Server, 监听不同的端口, 以下配置是增加一个server,监听9292端口, 输出不同名称的日志。

ini

server {

listen 9292;

server_name localhost2;

charset koi8-r;

access_log /data/logs/localhost2.access.log custom;

location / {

location = /b {

return 301 http://localhost:8080/user/isLogin;

}

}

}1.5 upstream 负载均衡模块

upstream是关键字必须要有,后面的www_server_pool为一个Upstream集群组的名字,可以自定义;

ini

upstream backend_local {

# 对 8080 端口的服务器配置:权重1,失败2次后暂时下线10秒

server 127.0.0.1:8080 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=10s;

# 对 8081 端口的服务器配置:权重2,同样的健康检查规则

server 127.0.0.1:8081 weight=2 max_fails=2 fail_timeout=10s;

}1、upstream是关键字必须要有,后面的www_server_pool为一个Upstream集群组的名字,可以自定义;

2、server是关键字固定,后面可以接域名或IP。如果不指定端口,默认是80。结尾有分号。

3、weight代表权重,数值越大分配的请求就越多。

upstream 必须和 server 块(Nginx 的虚拟主机配置)一起使用,两者是配合工作的关系:

upstream 的作用是定义后端服务器集群(比如 backend_local 就是一个集群,包含 8080 和 8081 两个服务);而 server 块的作用是接收客户端请求,并将请求转发到 upstream 定义的集群中。

如果只有 upstream 而没有 server 块,Nginx 虽然能加载配置,但这个集群不会被任何请求使用(因为没有入口接收请求并转发);反之,如果 server 块想要转发请求到多个后端,就必须通过 upstream 定义集群(否则只能硬编码单个后端地址)。

具体看代码:

ini

server {

listen 80;

server_name localhost;

charset koi8-r;

access_log /data/logs/localhost.access.log custom;

location / {

location = /a {

return 301 http://localhost:8080/user/isLogin;

}

}

location /api/ {

# proxy_pass http://localhost:8080/;

proxy_pass http://backend_local/; # 关键:通过 upstream 名称转发

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {

root html;

}

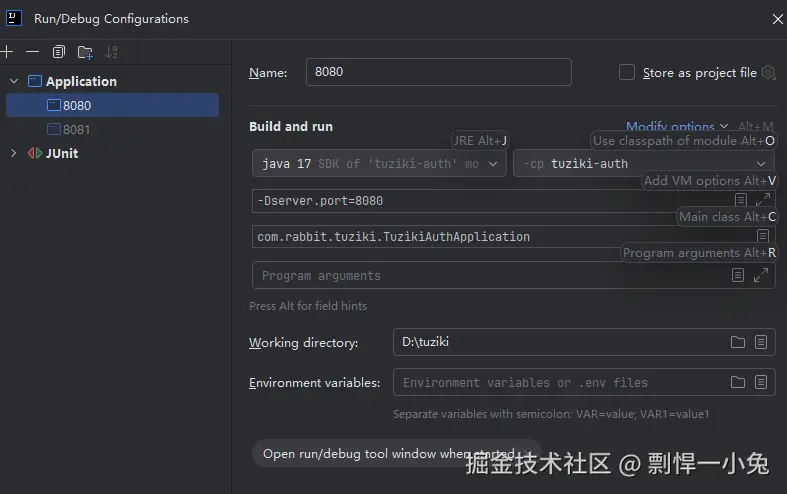

}用IDEA两个端口各启动一个服务

多次请求http://localhost/api/helloWorld

发现两台服务都有接收到请求,其中8081更多一些(因为权重高)