你好呀,我是歪歪。

十月初,我在 L 站闲逛的时候看到一篇帖子,介绍了一款名为"微舆"的舆情分析系统。

作为一个经常在互联网上"吃瓜"的普通用户,这个项目立刻引起了我的兴趣。

从"吃瓜群众"的角度看,这个项目可以把整个瓜的来龙去脉梳理清楚,是一个吃瓜利器。

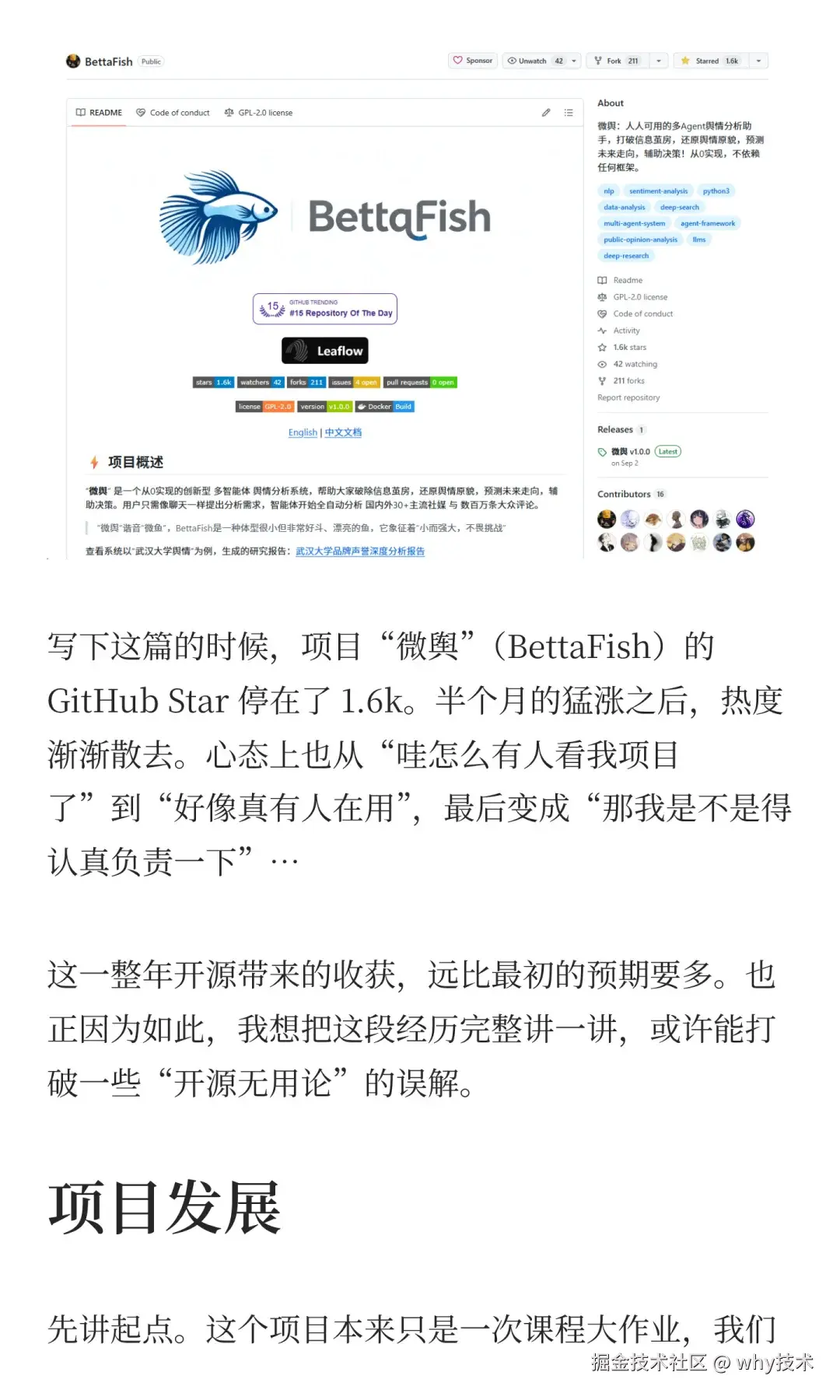

关键是它是开源的,这是它的项目地址:

截至目前有 1.6k 个 stars。

看到开源信息的时候,我的第一反应和这个热评是一样的:

在我的刻板印象中,舆情分析这种大多都是企业级的高价值产品,很少见到如此完善的开源实现

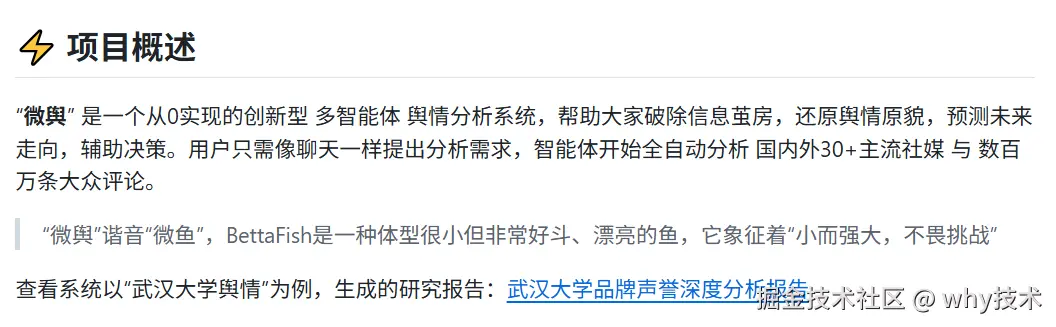

在 github 上的项目概述部分,作者提供了一个"武汉大学品牌声誉深度分析报告"案例:

我看了一下,这份报告内容详实、论证充分、排版专业,展现了系统的强大能力。

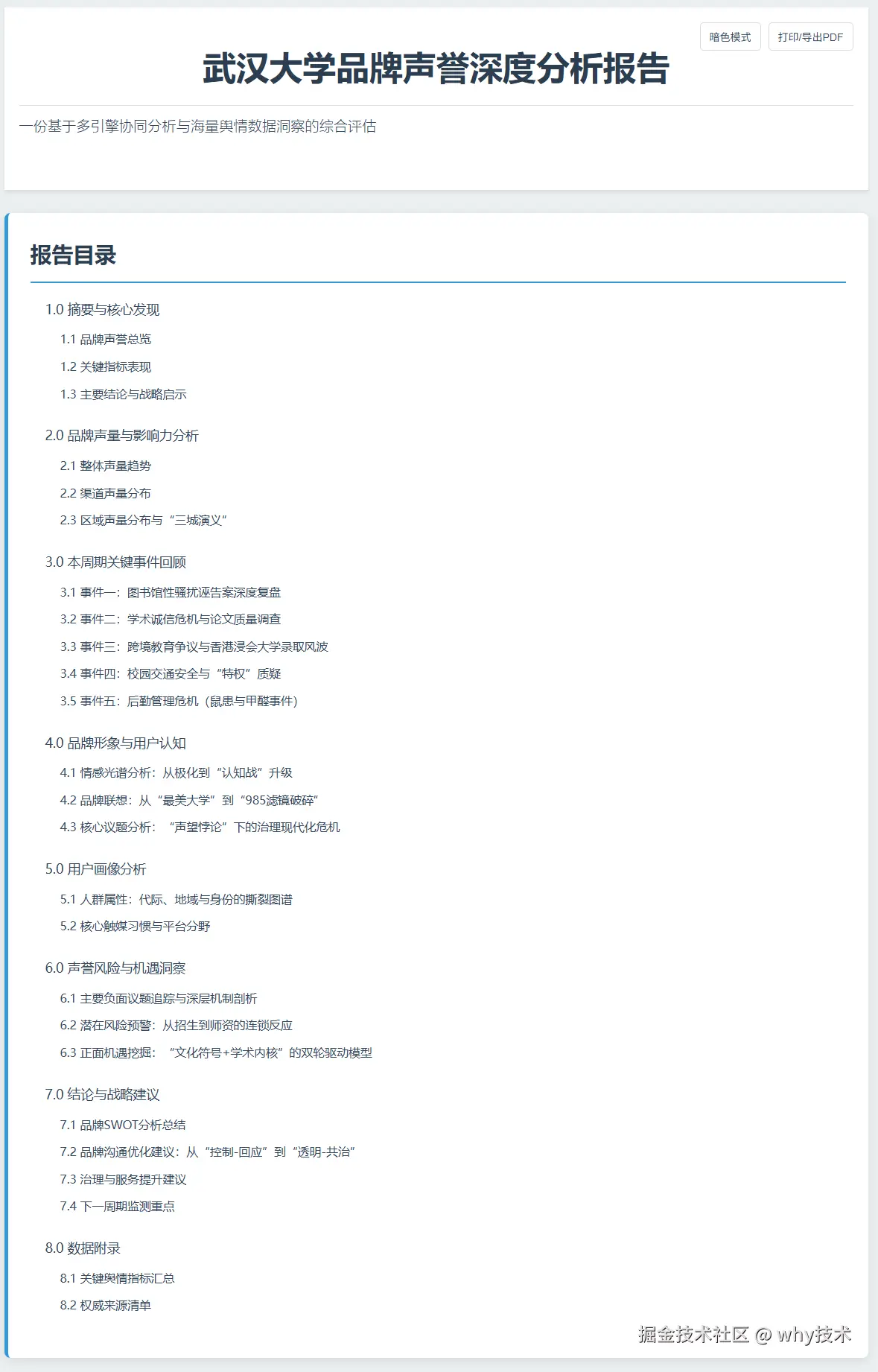

这是整个报告的目录,从目录结构可以看出分析的深度和广度:

整个内容非常的多,转为 PDF 有 27 页。

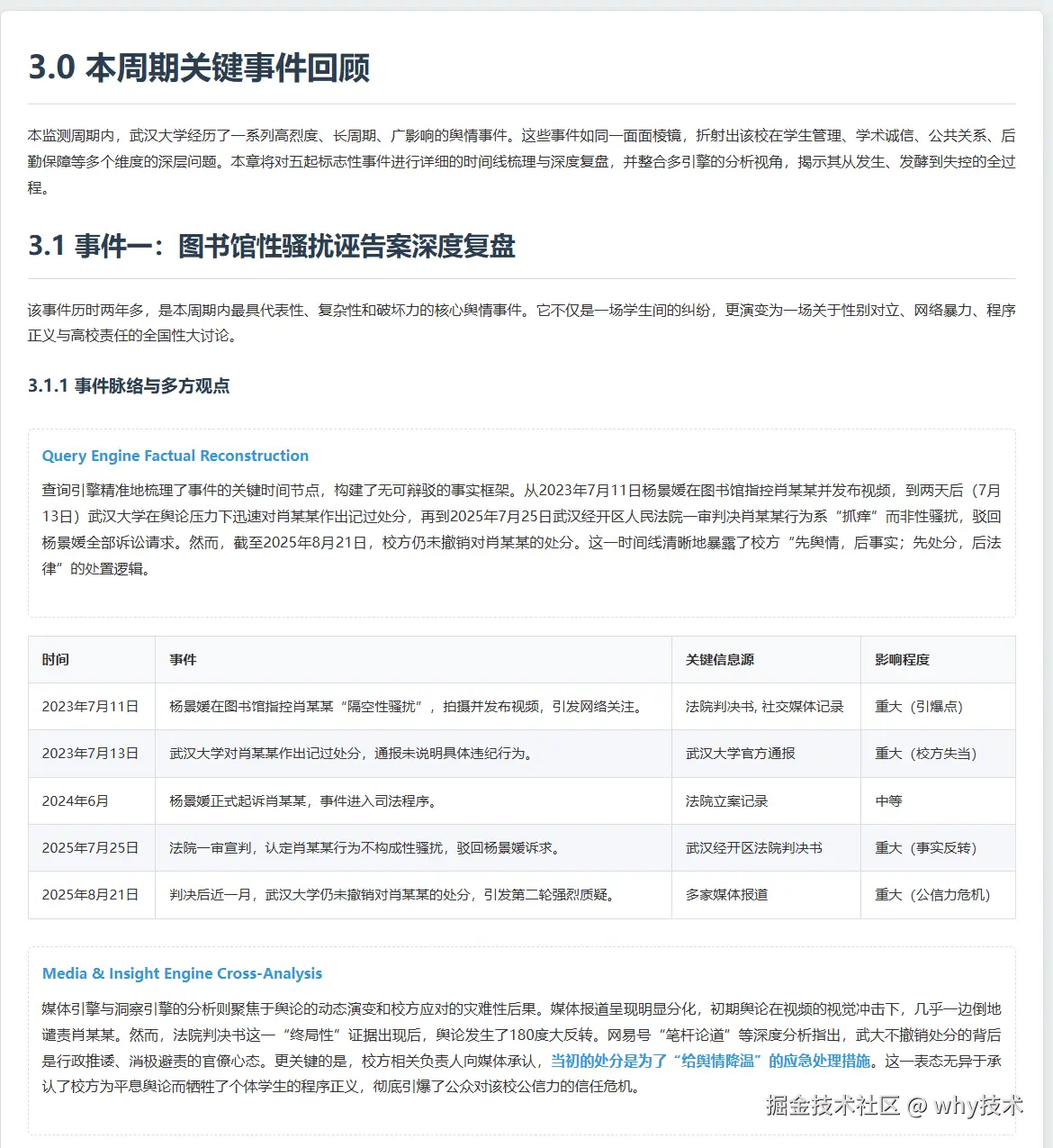

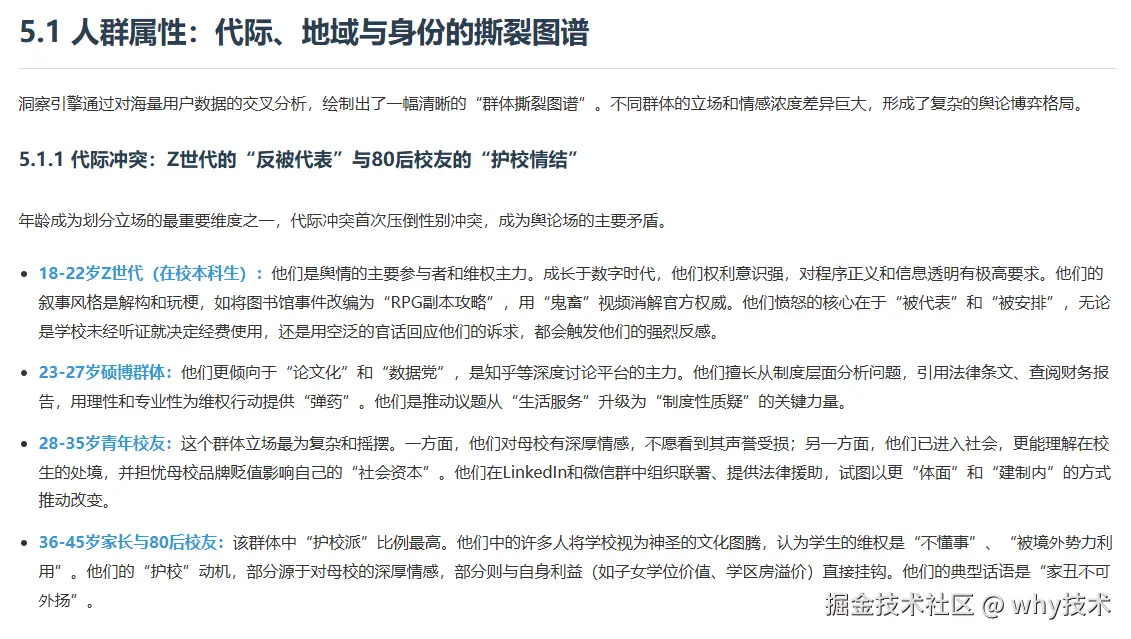

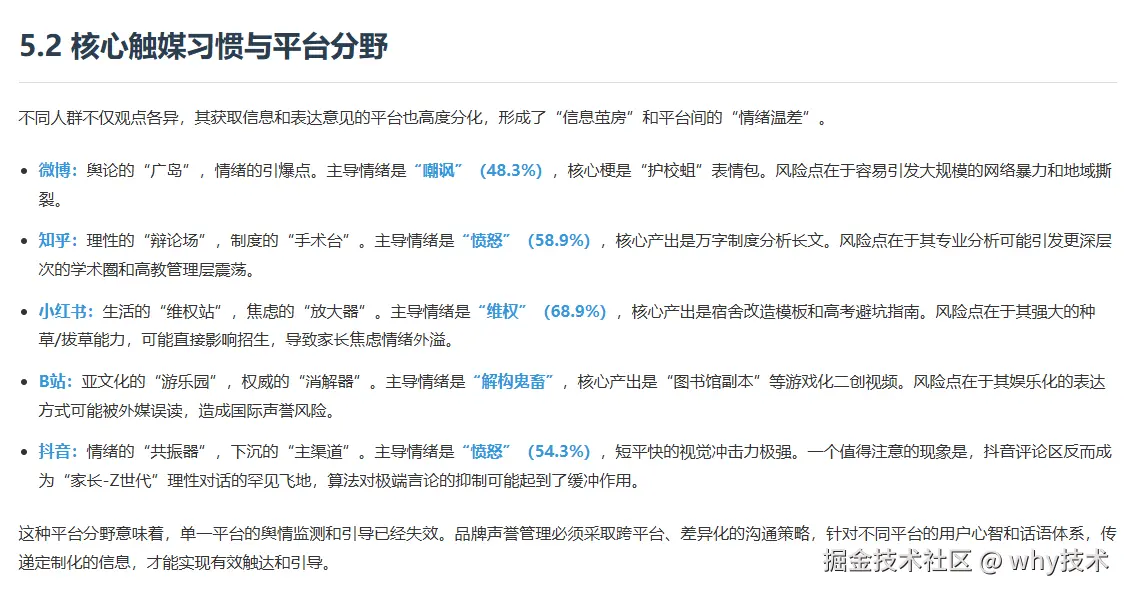

太多了,所以我只能随便截取一点内容给你看看:

具体内容你可以去 github 上去获取,我就不展开了。

从"微舆"的 README 中来看,它全面覆盖微博、小红书、抖音、快手等 10+ 国内外关键社媒。

不仅实时捕获热点内容,更能下钻至海量用户评论,让您听到最真实、最广泛的大众声音。

此外,还突破了图文限制,能深度解析抖音、快手等短视频内容。

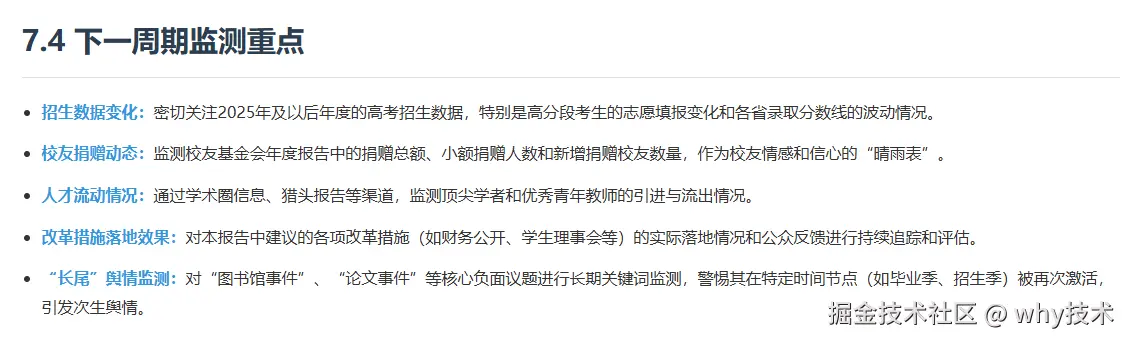

它的整个架构图是这样的:

四个核心 AI 代理模块协同工作:

- Insight Agent 私有数据库挖掘:私有舆情数据库深度分析 AI 代理

- Media Agent 多模态内容分析:具备强大多模态能力的 AI 代理

- Query Agent 精准信息搜索:具备国内外网页搜索能力的 AI 代理

- Report Agent 智能报告生成:内置模板的多轮报告生成 AI 代理

目前这个项目已经可以做到基于用户输入的要求生成详细分析。

下一步作者的计划是:预测。

在拥有了大量全网话题热度随时间、爆点等的变化趋势热度数据之后,已经具备了可以开发预测模型的条件。

作者的团队计划运用时序模型、图神经网络、多模态融合等预测模型技术储备于此,实现真正基于数据驱动的舆情预测功能。

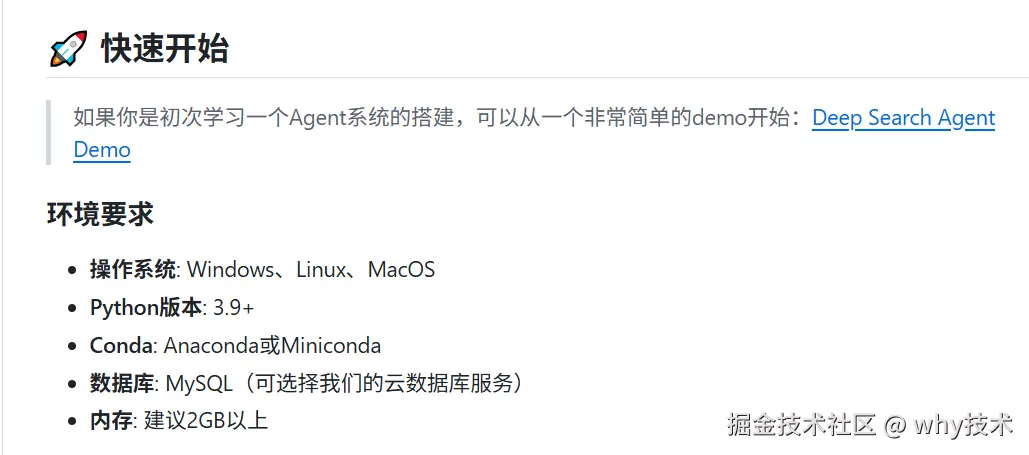

但是这个项目目前没有提供在线访问的功能,需要自己在本地进行部署:

关于如何在本地部署,作者也是提供了"手摸手教学"级别的教程。

总之,如果你感兴趣的话,具体可以到 github 上看看。

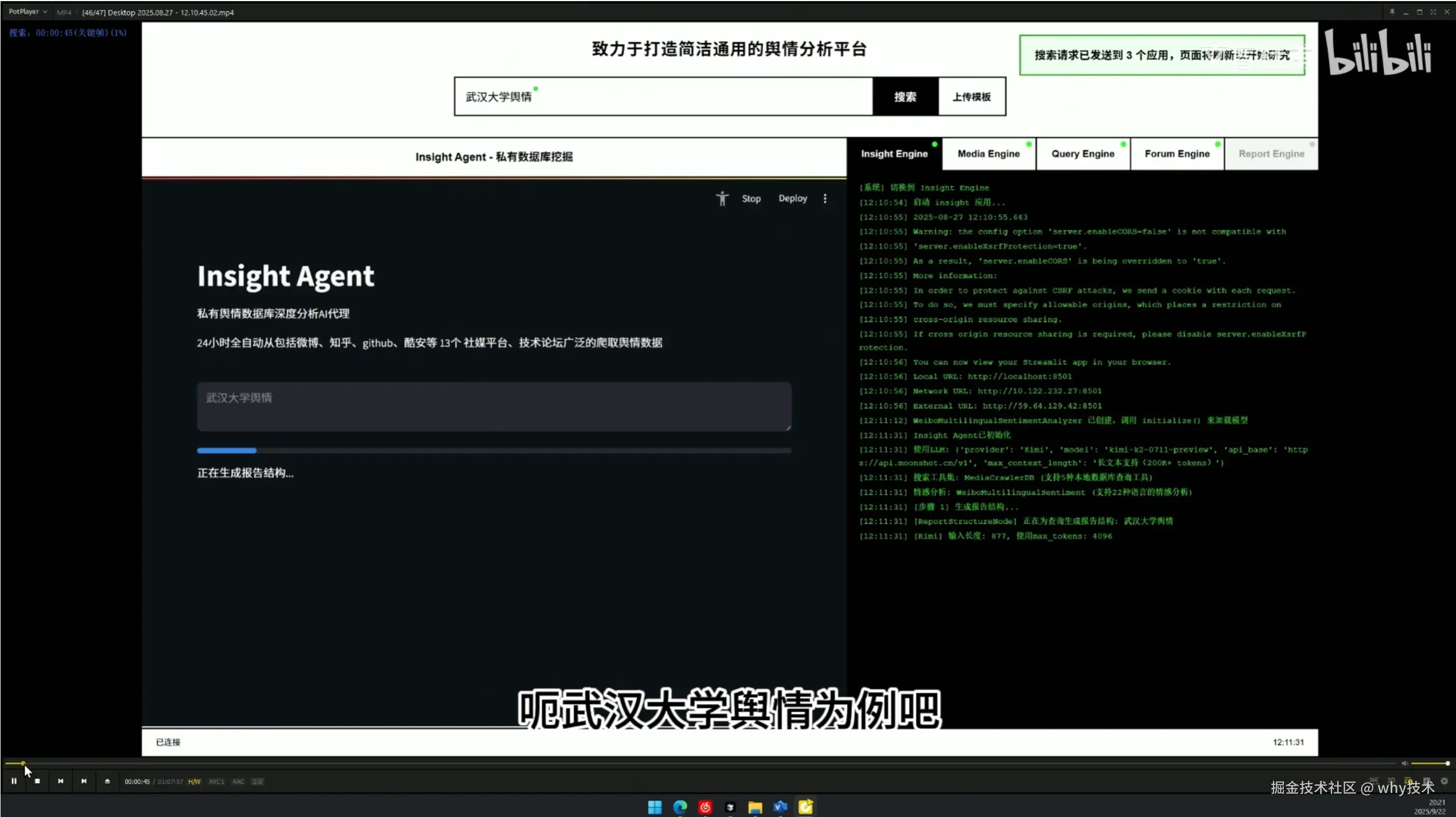

除了前面提到的 L 站,作者在 B 站上也有视频介绍:

也可以去看看。

不只是项目

前面就是这个项目的一点简单介绍。

但是我写这篇文章,并不只是因为这个项目引起了我的兴趣,还有他的作者。

这个项目的作者我并不认识,而且作为 Java 开发者的我,与这个项目的技术栈并不对口。

但是我为什么想写这样一篇文章呢?

因为我上周,在小红书上又刷到了他。

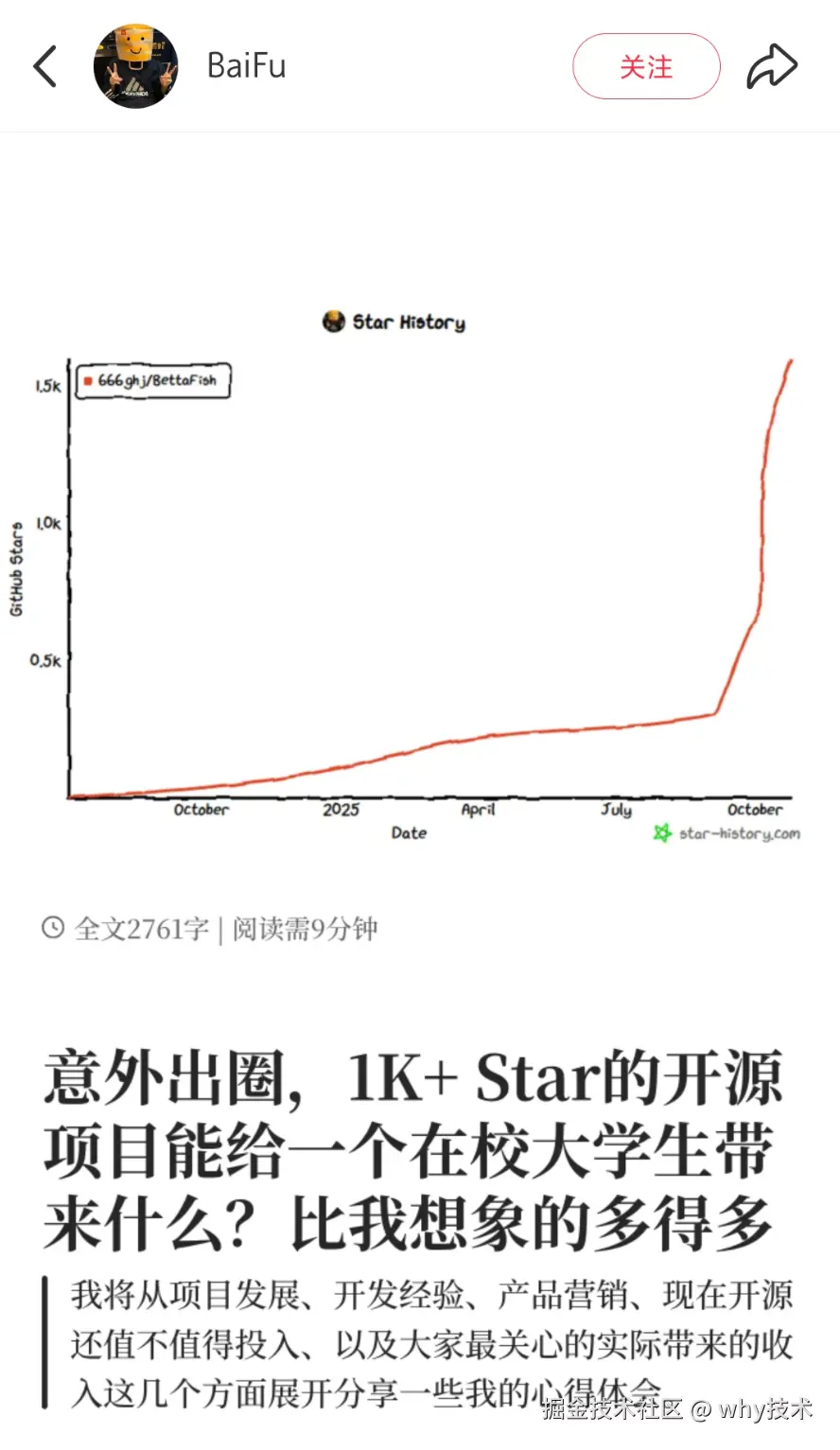

小红书的标题就是我这篇文章的标题:1K+Star的开源项目能给一个大学生带来什么?

点进去之后才发现这就是前面我在 L 站上看到的那个项目。

他在小红书上分享了这个项目的来龙去脉,他的这篇小红书,让我产生了一点思考,所以才有了这篇文章。

我把他发在小红书的内容给你搬运一下,你可以看看:

他在 B 站只有 177 个粉丝:

在小红书只有 273 个粉丝:

并不是什么有粉丝基础的大 V 级别的人物。

如果小红书上他没有隐瞒年龄的话,他就纯纯一个 20 岁的普通大学生。

现在的市场环境下找一个自己满意的实习,大家也都知道有多难。

但这位作者凭借着这个起源于课程作业的开源项目,在没有特意准备面试、甚至已经放弃秋招的情况下,获得了一份薪资相当不错的实习机会。

这其实是引出了我核心想要表述的观点:

对于大学生来说,这是一条可以复制的路线。

你说这条路难吗?

它肯定是难的。

但相比卷科研、拼竞赛,我认为它的难度至少低一个级别。

因为具体从哪里作为起点去走这条路,你是可以选择的,甚至是可以根据自己的兴趣爱好去选择的,选择空间远比传统赛道宽广得多。

总比科研、竞赛这一类赛道的选择面多吧。

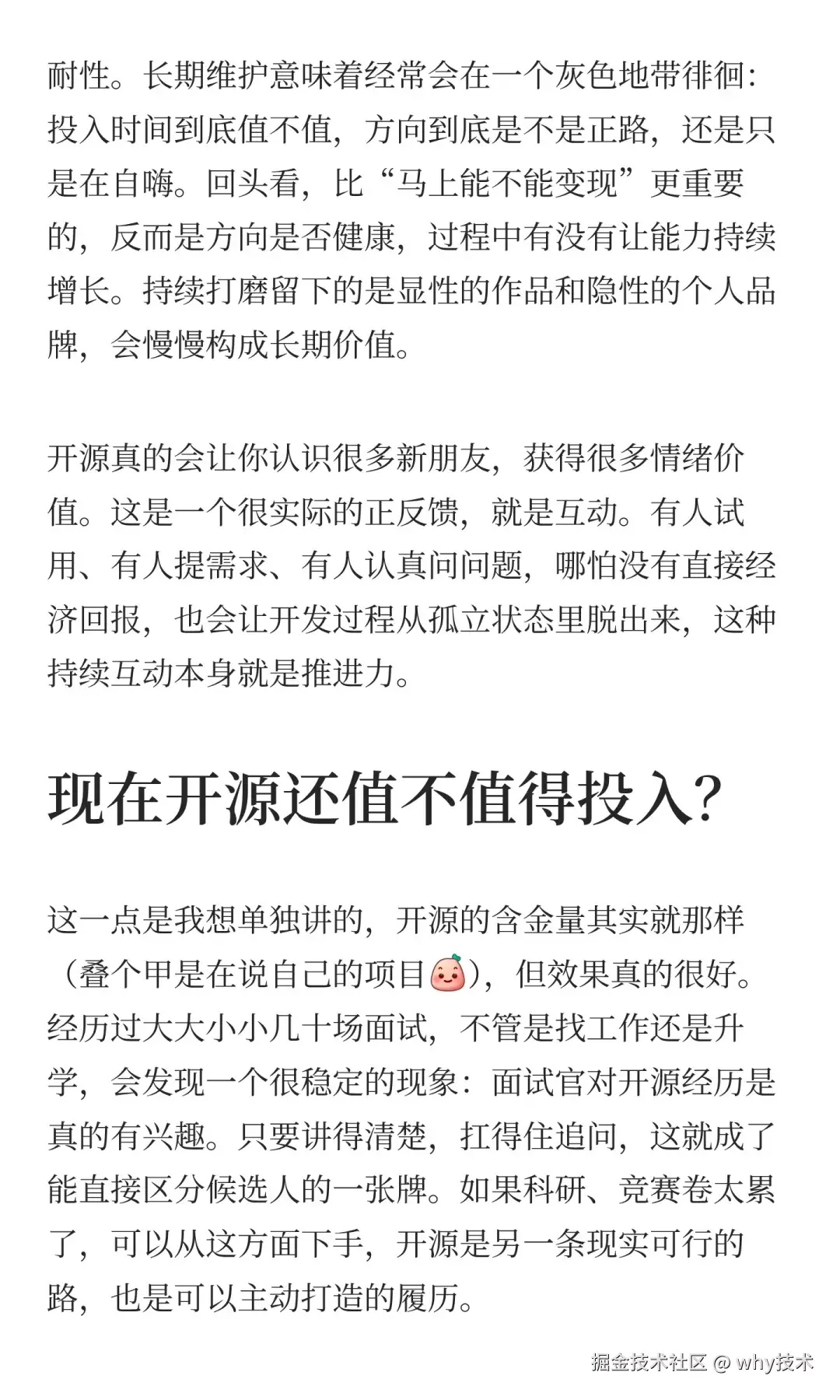

而且,正如作者在"开发心得体会"部分所说的,他完全是按照 vibe coding 的工作模式来的。

在这个项目的落地过程中,他充分使用了 Claude Code、Cursor、Codex 这三个 AI 编程产品。

并有这样一个深刻的感受:

AI 编程的真正门槛不在"AI 会不会写代码",而在"你会不会跟 AI 合作做一个项目"。你得先当好项目经理,得清楚:数据怎么流、块怎么拆、边界条件是什么、什么该抽象成服务、什么必须强约束,否则项目马上就放飞自我了。

退一万步说,就算这个项目最终反响平平,无人问津,作者的这次"vibe coding"深度体验,就足以在面试中成为亮眼的加分项。

面试官一定是会倾向于选择这一类"喜欢折腾"的人。

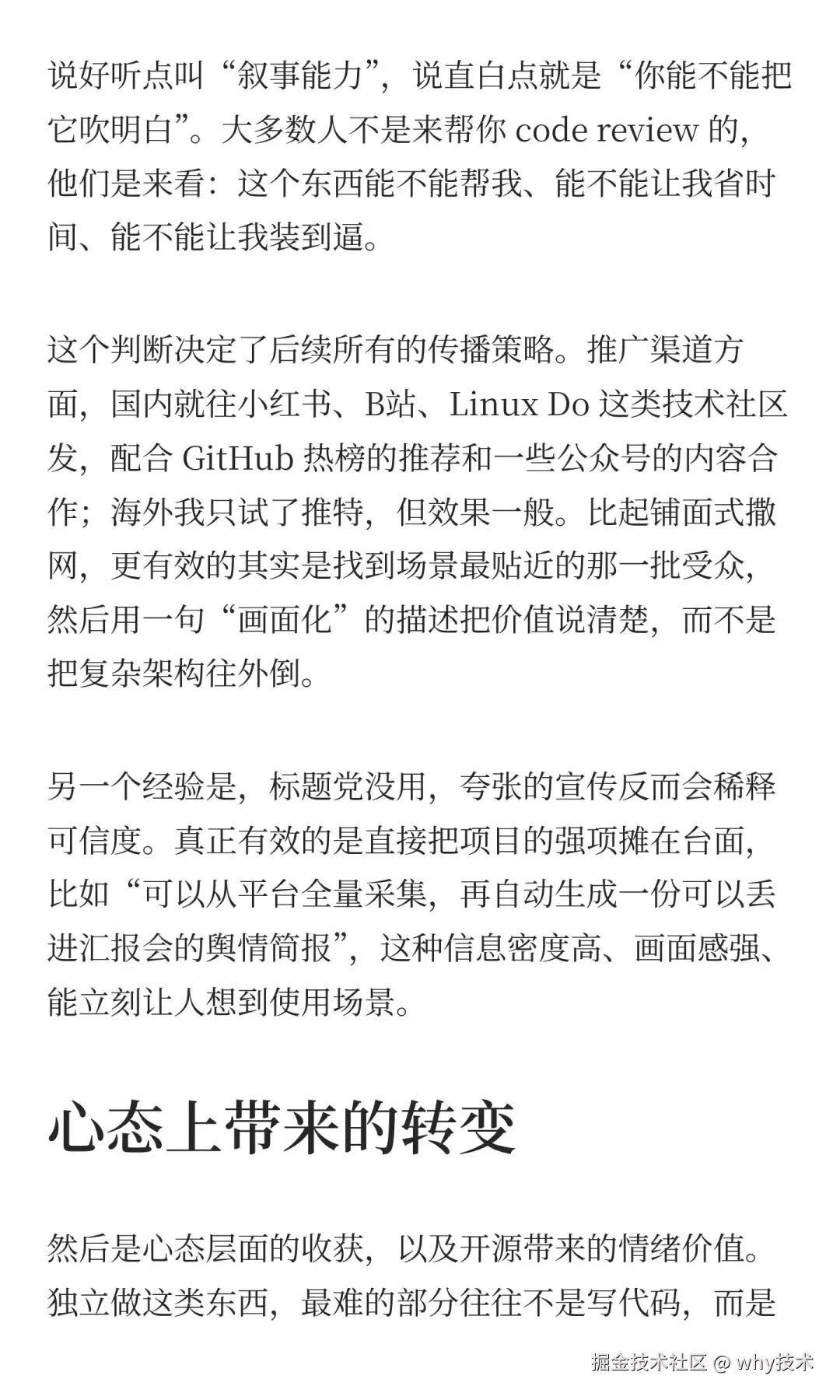

除了开发心得外,作者也提到了"产品营销"。

这也是一个很好的加分项。

虽然他在各个平台的粉丝数不多,但他在小红书、B 站、Linux Do 等平台都进行了宣传,撰写了质量不错的宣传稿,录制了讲解视频。

先不管宣传效果如何,至少自己在各个平台上都有宣传的动作。

面试的时候,有效果,你就说效果。

即使没有效果,只要你讲出来,让面试官知道你做了这样的事情,对于面试来说,已经很够用了。

作者自己试了小红书、B 站、Linux Do 这些平台。

但是其实还不够,应该涉及面弄的更广一点,小红书、B 站、Linux Do、知乎、博客园、牛客网、掘金、SegmentFault、开源中国、头条号、V2EX、抖音、公众号、阮一峰 周刊投稿等等,都去搞一波。

甚至第一波没流量,就换着花的搞好几拨,提高曝光的可能性。

最后,我想说的是这个作者也是一个很清醒的人。

因为在小红书的评论区,有这样的一个评论:

"想靠开源赚钱很难,更多的是对个人履历的提升,算是各取所需吧。"

从这句话,我推测他的言外之意是:在当下,我并不考虑依靠这个项目挣钱,它更多的只是我的一个求职敲门砖而已。

清醒又清澈,是个优秀的大学生。

启发

这个故事的意义远不止于一个大学生的个人成功。

个人项目同样可以成为职业生涯的强力跳板,这样的故事,这些年其实我们听了不少。

但是,在 AI 时代,在 AI 工具的加持下,这个故事变得更加轻松了一点。

在 AI 工具的赋能下,那条"用个人项目叩开职业大门"的路径,正变得前所未有的清晰和可及。

AI 技术极大地降低了创造的门槛,它真正的价值不在于替代,而在于赋能,在于让更多人不是被动地等待机会,而是主动创造价值。

好了,最后,再重复一次,我核心想要表述的观点:

对于大学生来说,这是一条值得认真考虑的可复制路线。

道阻且长,行则将至。