前言

在 Web 开发与后端服务的广阔领域中,JavaScript 凭借其跨平台特性成为无可替代的核心语言。而支撑这门语言高效运行的核心,正是 JavaScript 引擎 ------ 它如同一位隐形的 "翻译官",将人类可读的 JS 代码转化为计算机可执行的指令。其中,V8 引擎作为谷歌开源的高性能引擎,不仅驱动着 Chrome 浏览器的 JS 执行,更成为 Node.js 的底层动力,彻底打破了 JavaScript 仅能运行于浏览器的边界。从本质而言,V8 引擎本身就是一段经过极致优化的庞大函数集合,其核心使命便是精准 "读懂" JavaScript 语法规则,并高效执行代码逻辑。

一、JavaScript 执行的前置流程:从代码到指令的编译之旅

当 V8 引擎读取到 JavaScript 代码的瞬间,并不会立即执行。为了确保执行效率与语法正确性,它会先启动一套严谨的编译(梳理)流程,将原始代码逐步转化为可执行指令,这一过程如同建筑施工前的图纸设计,是后续高效执行的基础。

1. 分词 / 词法分析:拆解代码的 "原子单元"

词法分析阶段的核心任务是将连续的字符流拆解为一个个具有独立语义的 "词法单元"(Token)。这些单元是 JavaScript 语法的最小组成单位,包括关键字(如 var、function、let)、标识符(变量名、函数名)、运算符(+、=、&&)、字面量(数字、字符串)等。

例如对于代码var a; console.log(a);,词法分析后会拆解为:[var, a, ;, console, ., log, (, a, ), ;]这一步骤会忽略代码中的空格、换行等无意义分隔符,仅聚焦于具有语法意义的字符组合,为后续的语法分析铺平道路。

2. 解析 / 语法分析:构建抽象语法树(AST)

语法分析阶段会基于词法单元序列,依据 JavaScript 语法规则进行结构化验证与重组,最终生成抽象语法树(Abstract Syntax Tree,简称 AST)。AST 是对代码语法结构的结构化表示,它剔除了冗余的语法符号(如分号、括号),仅保留代码的逻辑层次与语义关联,同时筛选出所有有效标识符(变量名、函数名等)。

以var a; console.log(a);为例,其对应的 AST 会清晰呈现:

- 顶级包含两个语句:变量声明语句(声明标识符 a)和函数调用语句(调用 console 对象的 log 方法,参数为标识符 a)

- 每个语句的层级关系、从属对象均被明确标注

AST 的生成是语法校验的关键环节:如果代码存在语法错误(如缺少括号、关键字拼写错误),引擎会在此阶段抛出语法错误,终止后续流程。同时,AST 也是连接代码与最终可执行指令的核心桥梁。

3. 生成代码:从 AST 到可执行指令

在获得合法的 AST 后,V8 引擎会将其转化为计算机可直接执行的机器码(或中间代码,再通过即时编译 JIT 优化为机器码)。早期的 JS 引擎采用解释执行模式(逐行解析、逐行执行),效率较低;而 V8 引擎通过 JIT 编译技术,将频繁执行的代码(热点代码)提前编译为优化后的机器码,大幅提升执行效率。

至此,从原始代码到编译执行的完整链路正式完成,这一过程看似复杂,却在 V8 引擎中以微秒级的速度持续运转,支撑着亿万 Web 应用与 Node.js 服务的稳定运行。

二、函数:JavaScript 的逻辑封装与执行载体

在 JavaScript 中,函数是代码逻辑的核心封装单元,形如function foo() {}的结构,本质上是将一段具有特定功能的代码块 "包裹" 起来,形成一个可复用、可调用的独立模块。函数的存在,不仅让代码结构更清晰、复用性更强,更定义了 JavaScript 中 "何时执行" 的核心规则 ------ 只有当函数被主动调用时,其内部包裹的代码才会进入执行流程。

函数的执行依赖于调用栈(Call Stack)的支撑:当函数被调用时,V8 引擎会为其创建一个独立的执行上下文(Execution Context),并压入调用栈;函数执行完毕后,该执行上下文会被弹出栈,释放资源。这种机制确保了函数执行的顺序性与独立性,同时也为后续作用域的划分奠定了基础。

值得注意的是,函数的参数在执行时会被视为该函数内部的有效标识符,与函数内部声明的变量享有同等的作用域权限,这一特性在作用域查找规则中有着重要体现。

三、作用域:JavaScript 的变量访问规则与边界划分

作用域是 JavaScript 中定义变量可访问范围的核心机制,它如同一个 "变量容器",规定了不同位置的代码对变量的访问权限。合理的作用域划分不仅能避免变量命名冲突,更能保障代码的安全性与可维护性。JavaScript 的作用域主要分为三大类,且遵循 "由内向外查找" 的核心访问规则。

1. 全局作用域:代码的 "公共区域"

全局作用域是最顶层的作用域,在浏览器环境中,全局作用域由window对象(或globalThis)代表;在 Node.js 环境中,则由global对象(或globalThis)代表。所有未在函数或块级结构中声明的变量(或通过var声明的顶层变量),都会成为全局作用域的属性,可在代码的任何位置被访问。

例如:

javascript

var globalVar = "全局变量";

function foo() {

console.log(globalVar); // 可访问全局作用域的变量,输出"全局变量"

}

foo();

console.log(globalVar); // 直接访问全局变量,输出"全局变量" 全局作用域的生命周期与应用程序一致,但其缺点也十分明显:过多的全局变量会导致命名冲突,增加代码维护难度,因此在实际开发中应尽量减少全局变量的使用。

全局作用域的生命周期与应用程序一致,但其缺点也十分明显:过多的全局变量会导致命名冲突,增加代码维护难度,因此在实际开发中应尽量减少全局变量的使用。

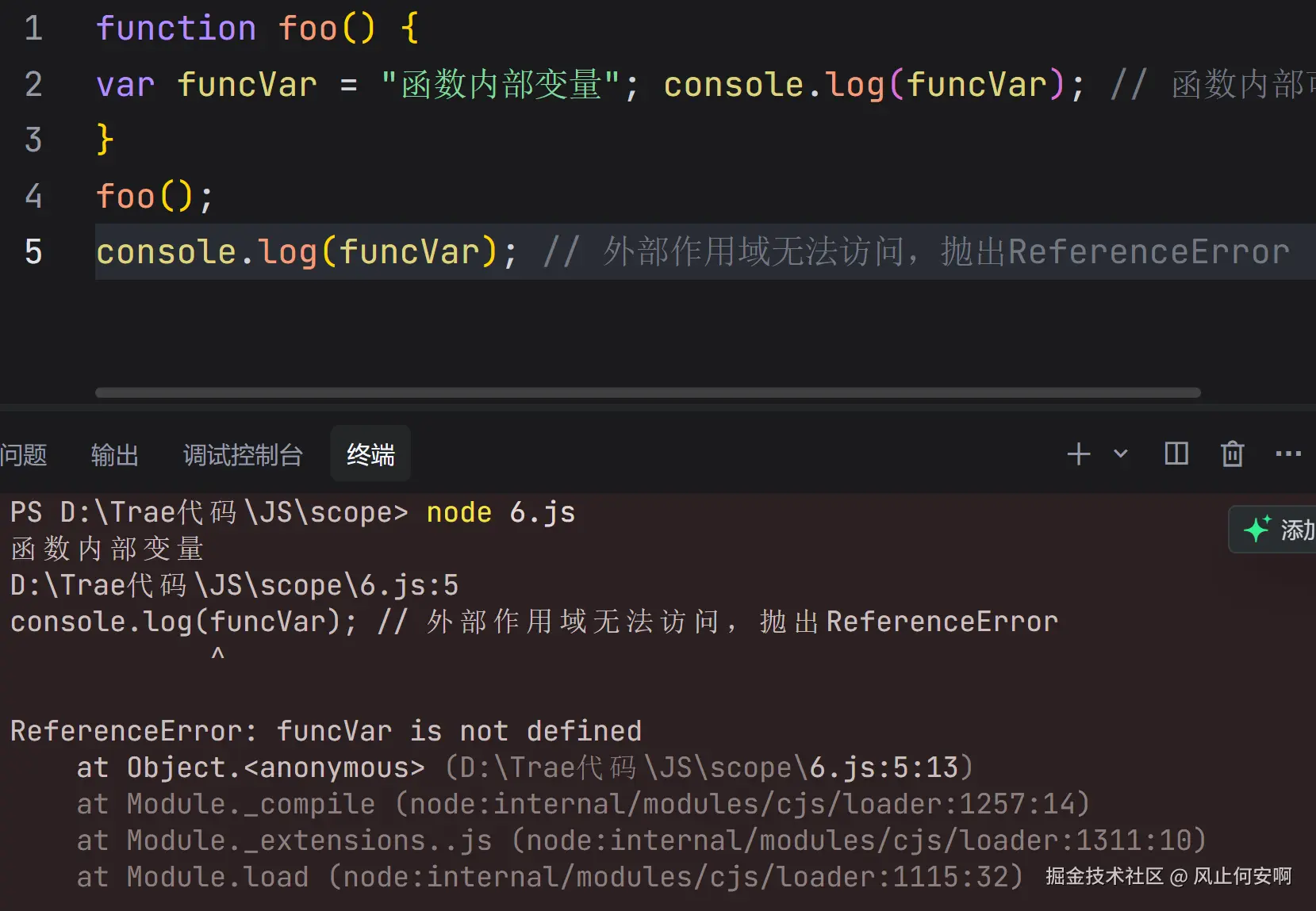

2. 函数作用域:函数内部的 "私有空间"

函数作用域是指函数内部声明的变量仅能在该函数内部访问,外部作用域无法直接访问。当函数被创建时,其内部便形成了一个独立的作用域,函数的参数也属于该作用域的有效标识符。

例如:

javascript

function foo() {

var funcVar = "函数内部变量"; console.log(funcVar); // 函数内部可访问,输出"函数内部变量"

}

foo();

console.log(funcVar); // 外部作用域无法访问,抛出ReferenceError

函数作用域的隔离性使得函数内部的变量不会与外部变量冲突,同时也保障了函数内部逻辑的私密性。作用域的查找规则在此体现为:函数内部访问变量时,会先在自身作用域中查找;若未找到,则向上层作用域(可能是另一个函数作用域或全局作用域)查找,直至找到目标变量或抵达全局作用域(仍未找到则抛出错误)。

3. 块级作用域:{} 包裹的 "局部范围"

块级作用域是 ES6(ECMAScript 2015)引入的新特性,由let、const关键字与{}语法配合创建。凡是被{}包裹的代码块(如if语句、for循环、普通代码块),若内部通过let或const声明变量,则这些变量的作用域被限制在该代码块内部,外部无法访问。

例如:

ini

if (true) {

let blockVar = "块级变量";

const blockConst = "块级常量";

console.log(blockVar); // 块内部可访问,输出"块级变量"

}

console.log(blockVar); // 外部无法访问,抛出ReferenceError

console.log(blockConst); // 外部无法访问,抛出ReferenceError块级作用域的出现,弥补了var声明变量无块级隔离的缺陷(var声明的变量仅受函数作用域和全局作用域限制),进一步提升了代码的安全性与灵活性。

核心规则:作用域的查找顺序与暂时性死区

1. 查找顺序:由内向外,不可逆

JavaScript 的作用域查找遵循 "由内向外" 的原则:当代码在某个作用域中访问变量时,会优先在当前作用域中查找该变量;若未找到,则向上一层父作用域查找;依次类推,直至找到目标变量或抵达全局作用域(若全局作用域仍未找到,则抛出ReferenceError)。

需要特别注意的是:外层作用域永远无法访问内层作用域的变量。这种单向查找机制确保了内层作用域的变量不会被外层随意修改,保障了代码的封装性。

例如:

ini

var outerVar = "外层变量";

function outer() {

var middleVar = "中层变量";

function inner() {

var innerVar = "内层变量";

console.log(innerVar); // 内层作用域查找,输出"内层变量"

console.log(middleVar); // 向上查找中层作用域,输出"中层变量"

console.log(outerVar); // 向上查找全局作用域,输出"外层变量"

}

inner();

console.log(innerVar); // 外层无法访问内层变量,抛出ReferenceError }

outer();2. 暂时性死区:let/const 的 "作用域绑定" 特性

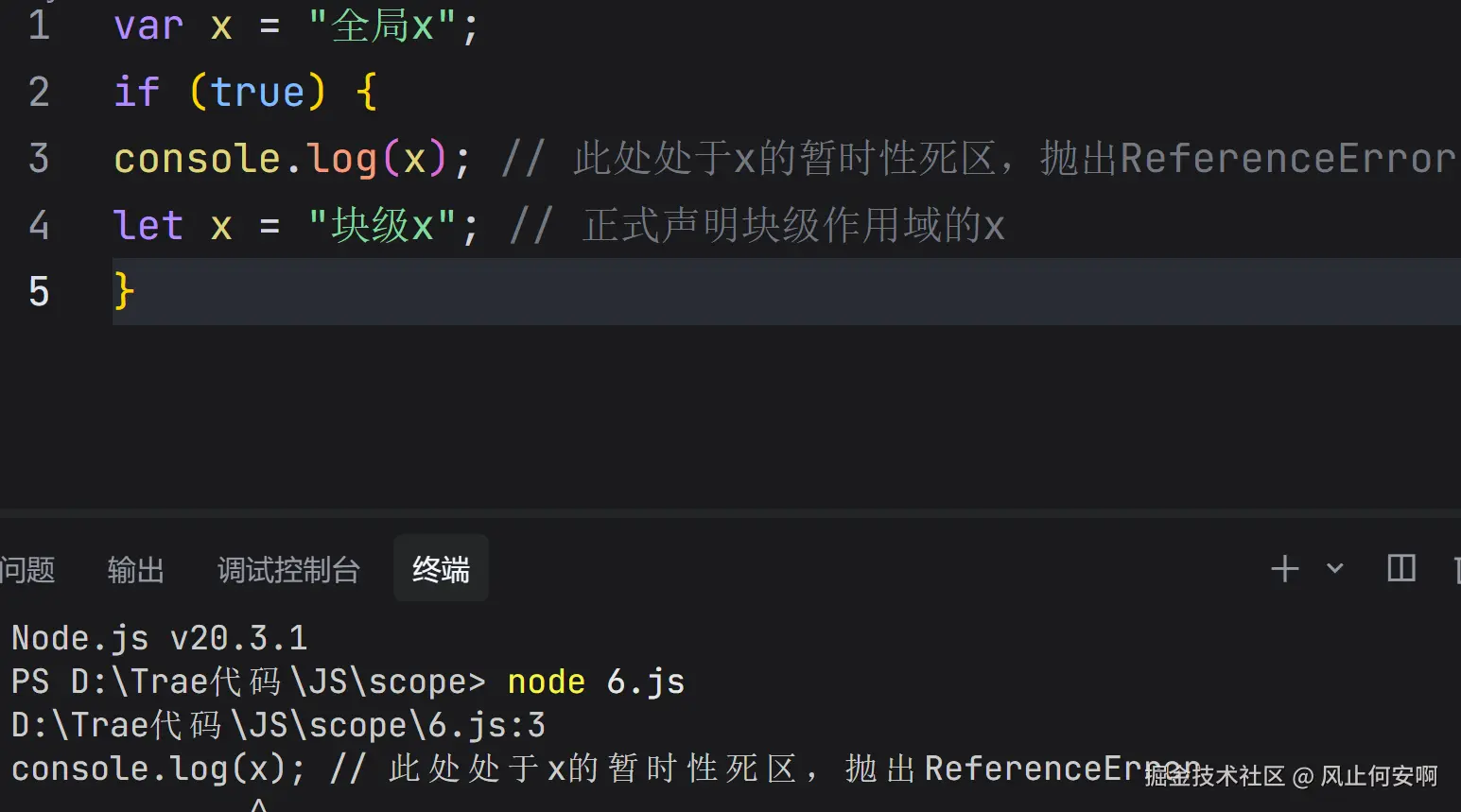

当一个{}代码块中存在let x或const x声明时,会触发 JavaScript 的 "暂时性死区"(Temporal Dead Zone,简称 TDZ)规则。其核心表现为:在该{}代码块内部,任何访问x的操作,都只能指向块内部通过let/const声明的x;即使块内部的x声明在访问之后,也不会向上层作用域查找x,而是直接抛出ReferenceError。

简单来说,暂时性死区本质上是let/const与块级作用域的强绑定:块级作用域会 "提前锁定"let/const声明的标识符,在该标识符被正式声明前,其所在的块级作用域内无法通过任何方式访问该标识符(包括上层作用域的同名标识符)。

例如:

ini

var x = "全局x";

if (true) {

console.log(x); // 此处处于x的暂时性死区,抛出ReferenceError

let x = "块级x"; // 正式声明块级作用域的x

} 再如:

再如:

ini

let x = "外部x";

{

let x = x; // 左侧x处于暂时性死区,右侧x无法访问外部x,抛出ReferenceError

}暂时性死区的设计,旨在避免var声明变量时的 "变量提升" 带来的意外问题(var声明的变量会被提升至作用域顶部,未赋值时为undefined),强制开发者按照 "先声明、后使用" 的逻辑编写代码,提升代码的可读性与稳定性。

总结

JavaScript 的执行与作用域机制,是理解这门语言核心特性的关键。V8 引擎通过 "分词 - 解析 - 生成代码" 的编译流程,为 JS 代码的高效执行提供了底层支撑;函数作为逻辑封装单元,定义了代码的执行时机与独立上下文;而作用域(全局、函数、块级)则通过 "由内向外查找" 与 "暂时性死区" 等规则,明确了变量的访问边界与权限。

深入理解这些底层逻辑,不仅能帮助我们规避开发中的常见错误(如变量命名冲突、作用域污染、暂时性死区报错),更能让我们写出更高效、更安全、更具可维护性的 JavaScript 代码,为前端框架开发、Node.js 后端服务等高级应用场景奠定坚实基础。

新人第一篇,谢谢大家的支持