在信息传递的历史长河中,有两个永恒的问题反复出现------但它们并不相同:

-

保密性

如何让消息内容即便落入他人之手也无法被理解?

-

隐蔽性

如何让"传递消息"这件事本身看起来像平常的、无害的行为,而不被发现?

密码学擅长第一个问题:把明文变成毫无意义的密文,使得窃听者即使拿到也看不懂。但密文本身就是一个强烈的信号:这里有秘密。

而隐写术关注的是第二个问题------把消息藏到看起来无害的载体里,使通信行为本身不留痕迹。把这两个目标混为一谈,会让实现者陷入致命误判:内容不可读 ≠ 通信不可被发现。

一、 问题的根与本质:隐蔽性为何更难?

经典的比喻很直观。你把密文交给信使,敌人拦截后虽然读不懂内容,但密文暴露了通信行为,代价可能致命。隐写术的做法是把密文伪装成一首普通的诗或一张普通照片:在被截获时,看起来一切正常,从而避免被注意。

在数字世界中,最常见的隐写方法是LSB(最低有效位) 替换:把秘密信息的比特嵌入到图片像素的最低位。对肉眼来说颜色几乎不变,但统计学上会改变像素分布 ------ 这正是现代反隐写分析能检测到的线索。换言之,经典隐写术的致命弱点在于统计学痕迹:攻击者不需要读懂内容,只需检测到不自然的统计特性。

进入21世纪,两个趋势让这个问题变得紧迫:

-

计算与算法能力爆炸,统计检测越来越强;

-

量子信息学的兴起既威胁传统密码学,也提供了新的物理性质可被利用。

于是一个自然的问题出现:能否利用量子力学构建一种在物理层面上不留可检测痕迹的隐写术?------这正是我们要讨论的中心议题。

二、 演进之旅:从量子化到纠缠式隐写的思想跃迁

要理解最新方案的优雅,先回顾三次迭代式的发展。

迭代 1:把经典隐写搬到量子载体

最直觉的做法是直接用量子态代替经典像素,并照搬LSB式的隐藏操作。优点是概念易懂、平滑衔接经典方法;缺点也明显:这只是把问题从经典空间搬到量子空间------并没有利用量子力学的核心资源(如纠缠),而且任何量子测量都会干扰态,带来新的风险与痕迹。换句话说,不够量子。

迭代 2:寄生于量子通信过程

思路飞跃:不把秘密藏在静态量子文件里,而把它藏在一次看起来完全正常的量子通信过程中。张三在发送光子时在某些位置作出微小、事先约定的偏差,李四根据协定提取隐藏信息。优势是外部看起来像正常的QKD交互,隐蔽性明显提高;问题是统计检测依然有效------任何非随机化的偏差,或是误码率的细微改变,都可能露出马脚。也就是说,即便嵌入在一个正常的协议中,统计层面的偏差仍然是隐写的告密者。

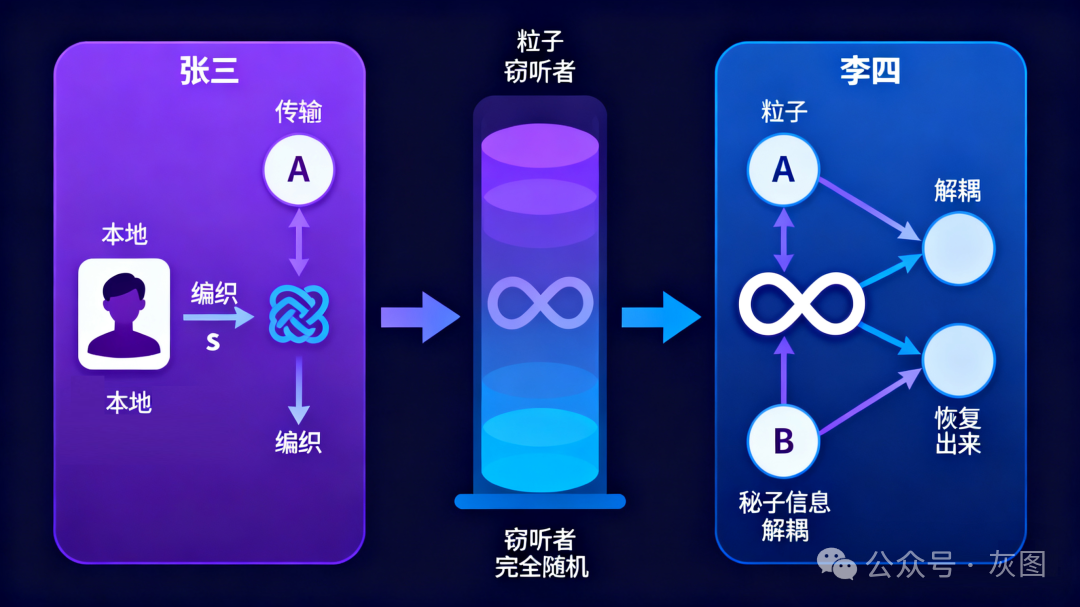

迭代 3:把秘密藏在关联里

这就是当下重点主流论文所代表的方向:不改变传输中粒子的可观测统计特性,而是把秘密信息嵌入到纠缠关联中。核心设计思路如下:

-

选择一个天然外壳协议------量子安全直接通信(QSDC),其流程本身合理且频繁;

-

在本地用量子门(如 CNOT)把一个秘密比特 s 与已共享的纠缠对纠缠起来;

-

仅发送那些在单粒子层面上始终表现为完全随机的粒子(对窃听者而言毫无信息),而真正的信息通过双方本地的配对门操作解耦并转移到接收方手中的粒子上;

-

整个过程中,对外部观察者(包括通信方若不配合解码)能看到的所有统计数据,与一次完全没有埋藏秘密的正常QSDC流程完全一致。

换句话说,这种设计把秘密藏在了量子世界最深层的关联结构里,而不是藏在任何可直接测量的单粒子状态上,因此统计层面的叫声被物理原理直接封死。

三、 直观演练:两个 CNOT 的魔术

下面用最简单的例子说明这个隐蔽转移如何发生(仅做概念演示,省去繁琐的数学细节):

准备

-

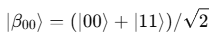

赵六先制备一对 Bell 态纠缠粒子对:

他将粒子 A 交给张三,粒子 B 交给李四。

此外,张三手中还有一个辅助粒子,其状态代表她要传递的秘密比特 s∈{0,1}

操作步骤

1. 第一次 CNOT(编码)

张三准备一个辅助粒子,表示她想传的秘密比特 s(0 或 1)。

她以这个辅助粒子作为控制位 ,手中的纠缠粒子 A 作为目标位 ,执行一次本地的 CNOT 操作。

这一操作让秘密比特 s 与粒子 A 建立了量子纠缠的关联------秘密信息并不直接存于粒子 A 本身,而是隐藏在它们的关系中。

2. 量子传输(公开信道)

完成编码后,张三将粒子 A 通过量子信道发送给李四。

在整个过程中,粒子 A 是唯一经过信道传输的量子 。

即便有人截获粒子 A,它也表现得像随机量子,比特 s 的信息不会泄露,实现了极高的隐蔽性。

3. 第二次 CNOT(解码)

李四收到粒子 A 后,在本地执行第二个 CNOT 操作:以 A 为控制位,自己持有的粒子 B 为目标位。

经过这一操作,秘密比特 s 从纠缠关系中被解耦并转移到粒子 B 上 。

此时,李四只需测量 B 的状态,即可直接恢复张三传递的秘密比特 s,而通信过程中没有留下任何可被侦测的痕迹。

关键特征

在整个过程中,传输的粒子 A 对外部观察者而言始终呈现 50/50 概率分布的混态 。任何窃听者即使截获了粒子 A,对其测量结果也完全随机,无法推断出秘密信息。

信息的真实传递并非通过粒子本身,而是通过纠缠关联在两端的本地操作中完成的。只有张三和李四事先约定并严格执行的操作序列(两次 CNOT 与共享的纠缠资源),才能使隐藏的信息在接收端自然浮现。

微妙而关键的本质

这种方法的高明之处在于:

它在物理层面上不改变任何传输统计特征 。

无论是外部窃听者,还是拥有监测能力的第三方,都无法在通信流量或信号统计中发现任何异常。

从观测上看,这次通信与一次普通的量子安全直接通信(QSDC)没有丝毫区别。

(以上为概念性描述)

四、 与其他路线的比较

将此方案放回更大的信息安全图景,可以更清楚地看到适用场景与局限。

| 维度 | 纯粹密码学(如 AES) | 经典隐写术(如图片 LSB) | 量子隐写术(本文方案) |

|---|---|---|---|

| 主要目标 | 保密性 | 隐蔽性 | 隐蔽性 + 保密性 |

| 显现形式 | 明显的密文 | 看似正常的公开载体 | 看似正常的量子通信过程 |

| 安全基础 | 计算复杂性 | 统计不可区分性 | 物理定律(不可克隆、纠缠) |

| 主要弱点 | 密文本身暴露通信;量子计算威胁 | 可被统计分析检测;容量有限 | 实现复杂;对信道噪声及纠缠资源要求高 |

| 权衡 | 高效但不隐蔽 | 便宜易实现但有被检测风险 | 理论上最隐蔽,但成本/复杂度高 |

结论性的建议

-

若只需要内容保密且对通信被发现不敏感(如日常银行业务),优先选择成熟的密码学方案;

-

若在低风险环境下需要简易隐蔽,经典隐写术仍然是合理选择;

-

若处于最高风险的对抗环境(例如国家级情报交换),并且可以承担高昂的技术与资源成本,基于纠缠的量子隐写术提供了理论上的最强隐蔽保障。

五、 量子隐写学到一般思维的启示

这项技术不仅仅是一套量子门的组合,它还反映出一些跨领域的思维模式:

-

最高的隐藏,是融入背景而非消失

隐写的终极目标不是无声无息地存在,而是看起来像其他所有东西一样。把异常伪装成常态,比把自己变成不可见更稳妥。

-

利用媒介的原生属性,而不是强加外来规则

最有效的解决方案来自对媒介本质的理解:在量子世界里,纠缠与关联是原生资源;最优策略是围绕这些特性设计,而非把经典思维直接搬过来。

-

隐蔽性与带宽的权衡是普适的

更隐蔽通常意味着更低的有效信息速率。设计策略时必须回答两个问题:我的掩护流量是什么?秘密信息应占多少比例?这个比例决定了风险与效率。

六、最后,涉及哲学

在实践层面,这种方法的实现代价高、对设备与信道要求严苛,因此短期内不会替代经典方案。但在安全边界被压缩、对隐蔽性要求攀升的场景下(尤其是国家级或高度对抗的环境),它提供了一条理论上无可匹敌的路线。

-

-

从根本上,隐蔽可以建立在物理定律之上,而非单纯的统计迷惑;

-

真正优雅的解决方法是把秘密嵌入不可由局部观测访问的关联里,而不是局部状态本身。

-

将秘密藏在关联中,而非单粒子状态里------这是从经典到量子的隐写术演化中最深刻、最优雅的洞见。