简介:EMC测试又叫电磁兼容(EMC)测试,指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定。本文将介绍带网口设备针对网络接口常见测试项以及硬件设计注意事项,EMC具体测试项如下:

常见测试项攻与防:

一、ESD:对于网口设备一般是通过静电枪打对外的网口;

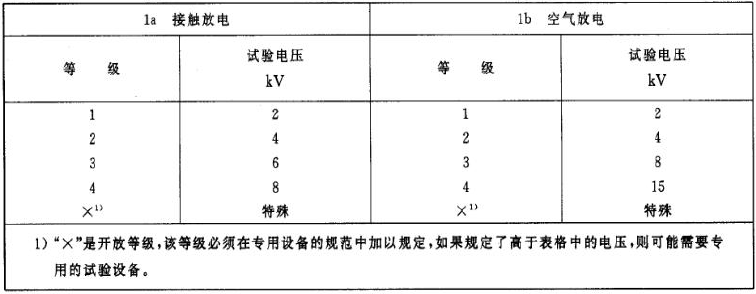

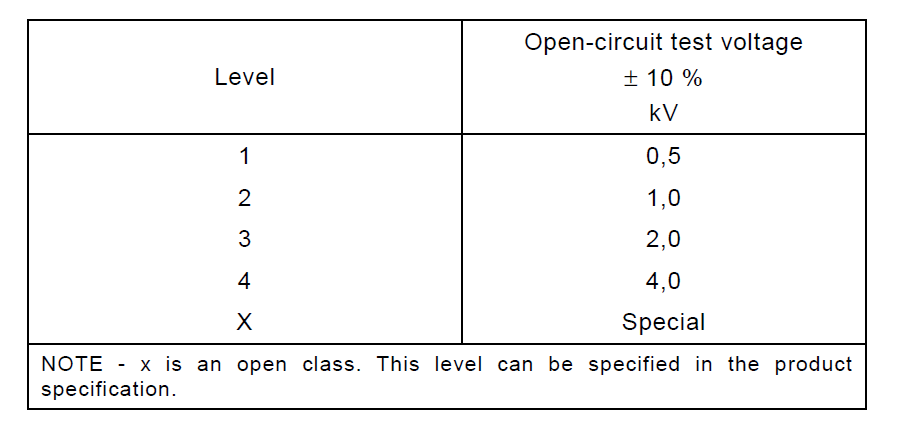

1、测试标准IEC61000-4-2

2、网络接口防护注意事项

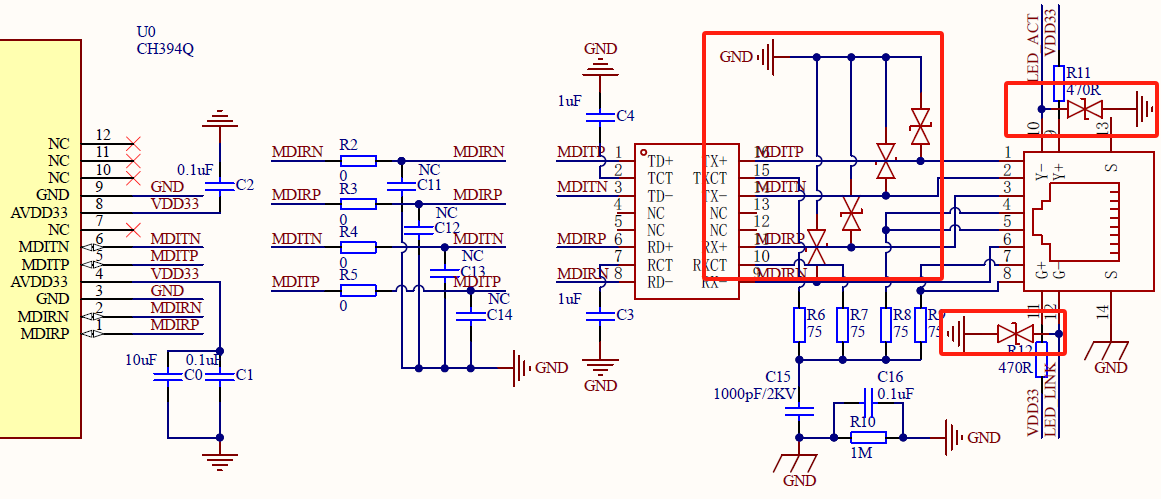

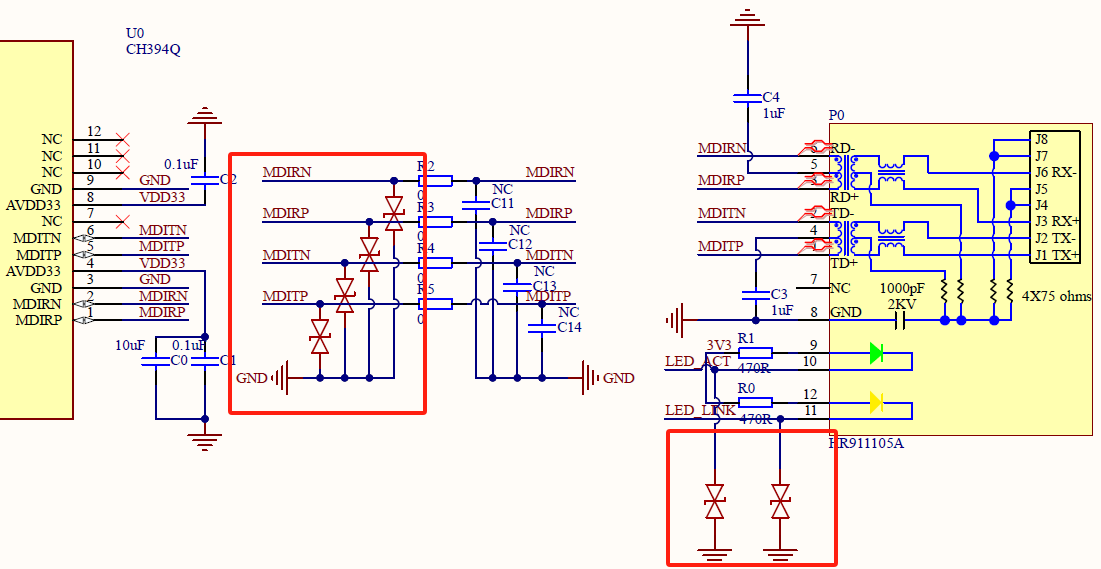

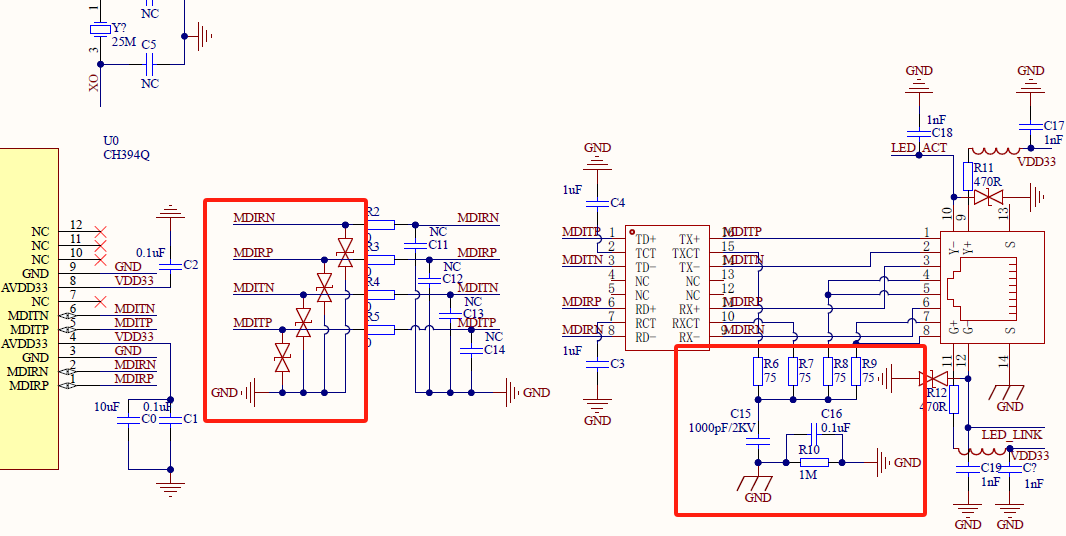

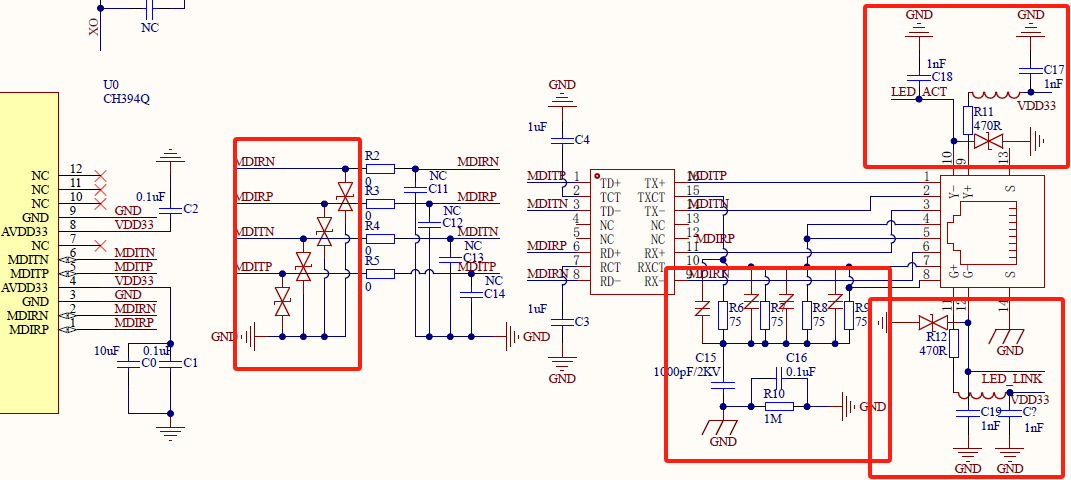

PHY+网络变压器+RJ45是比较常见的网口结构,网络接口对于ESD的防护,主要是防止静电将PHY网络通信管脚或者是LED控制管脚打坏,因此对于网口ESD的防护主要需要注意以下几点:

1)、对于独立网络变压器的结构需要在网络变压器与RJ45之间的差分对加对地的ESD管,LED控制管脚也要加对地的ESD管以防止PHY的信号脚于LED控制脚被ESD打坏。

2)、对于网络变压器于RJ45合封在一起的结构则需要在PHY与RJ45间的信号线差分对加对地的ESD管,LED控制线加对地的ESD管;

3)、器件放置与接地

位置:ESD器件需紧贴RJ45连接器,确保ESD路径最短(<5mm),网口避免长走线引入电感。

接地:ESD接地引脚直接连接到PCB的屏蔽地(PGND),避免共用数字地。

4)、ESD选型:

- ESD与TVS区别:ESD(Electro-Static discharge)是静电放电管,对于被防护对象的寄生电容较小,主要是用来防静电;TVS(Transient Voltage Suppressor)是瞬态二极管,对于被防护对象的寄生电容较大,主要用于防护雷击或浪涌,对于低寄生电容的TVS也可用于ESD防护;

- 选ESD时反向截止电压(VRWM)应大于100M/10Mbps单端差分信号对地的峰值电压1.91V,在选择时通用场景一般预留20%-30%的余量,即2.292-2.483V;工业场景考虑到电源高波动一般预留50%的余量,即2.865V。

- 钳位电压(VC)低于PHY芯片的耐压值,如PHY芯片IO口耐压为±15V,则需要选择±15V以下的钳位电压,比如±12V。

- 寄生电容对于100Mbps的网口芯片建议选择≤0.5pF,10Mbps建议选择≤1pF避免信号边沿退化。

- 推荐需双通道ESD(每对TX+/TX-或RX+/RX-单独保护),紧凑型封装(如SOT-23、DFN1006-4),适合RJ45接口附近布局。

二、Surge:通过浪涌发生器(开路电压:1.2/50μs、短路电流:8/20μs)搭配耦合去耦网络CDN对被测网络设备进行差模浪涌或共模浪涌测试。

1、测试标准IEC 61000-4-5

2、网络接口防护注意事项

Surge与ESD的区别:Surge由外部大能量瞬态过电压/过电流引起的干扰,如雷击、电源切换、感性负载断开等,能量特点是拥有焦耳级的高能量且持续时间长;ESD由静电荷积累导致的瞬间放电现象,如人体接触设备、摩擦起电等,能量特点是拥有毫焦耳级别的低能量且持续时间短。因此在防护策略上除了要将电压钳到小于被保护器件的耐压值,还要将Surge产生的比较大的能量给泄放掉,因此对于网口Surge的防护主要需要注意以下几点:

1)、Surge复合场景需要用到两级防护,第一级需要借助TSS/(GDT+MOV)泄放大电流,第二级低电容TVS处理ESD;低风险场景(如室内设备):可仅用TVS兼顾ESD和低能量浪涌。

2)、初级侧网络变压器中心抽头接BoB-SMITH电路也可以为共模干扰提供泄放路径,提供基础的Surge防护功能;次级侧通过TVS/ESD管进行防护(差模防护将TVS/ESD跨接到差分对两端,共模防护则信号线对地即可)。

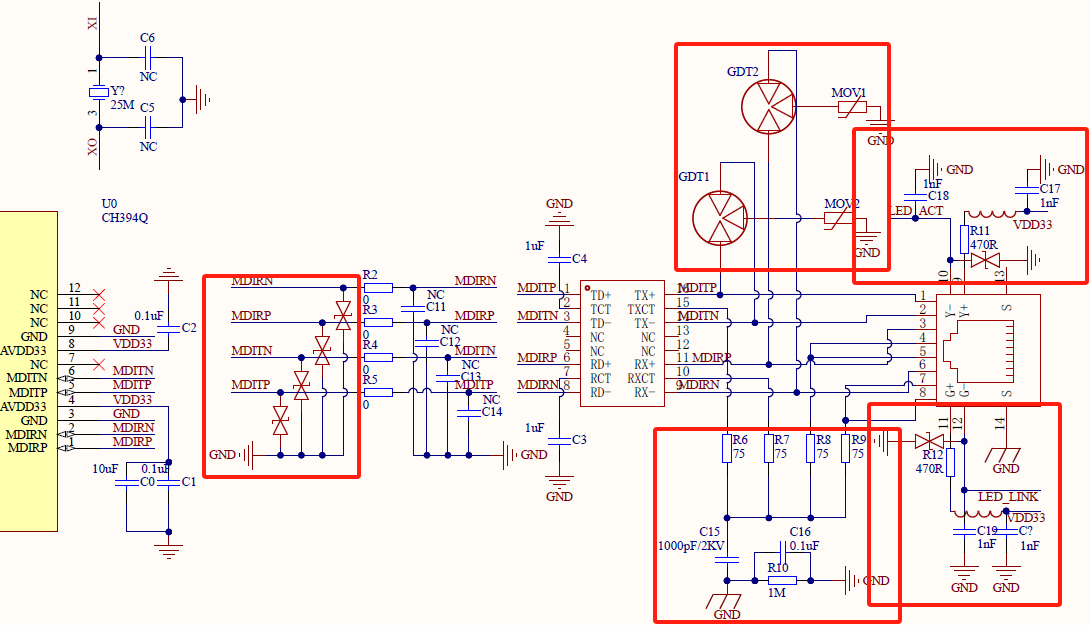

3)、在工业场景或对Surge防护要求比较高的场景,可以在初级侧BoB-SMITH电路基础上添加TSS来实现,LED电源要添加磁珠,LED电源与控制脚也要添加1nF/100nF对地电容,提供泄放路径,防止耦合到板内;次级侧还是通过ESD/TVS管进行防护差模防护将TVS/ESD跨接到差分对两端,共模防护则信号线对地即可)。

4)、如果是POE供电,则可能因浪涌过后流过TSS的电流大于IH,导致TSS持续导通,这种情况初级侧就需要采用GDT(气体放电管)+MOV(压敏电阻)的结构,GDT优点是功率大,结电容低,缺点防护击穿电压高,响应慢,封装大;MOV在低于击穿电压是呈高组态,被击穿时接近短路,缺点时结电容比较大,响应慢且易老化,老化后呈现短路。因GDT也存在弧光压可能在低电压情况下持续导通,综合两个器件的特性,需要两个器件串联使用。另外需要注意考虑到TSS与MOV导通时间与结电容不匹配,因此不太适合搭配使用。