导语:

PLCA是10BASE-T1S的核心机制,了解PLCA才能更好地使用10BASE-T1。

本文将通过介绍具体配置,以及实战例子,带你掌握PLCA。

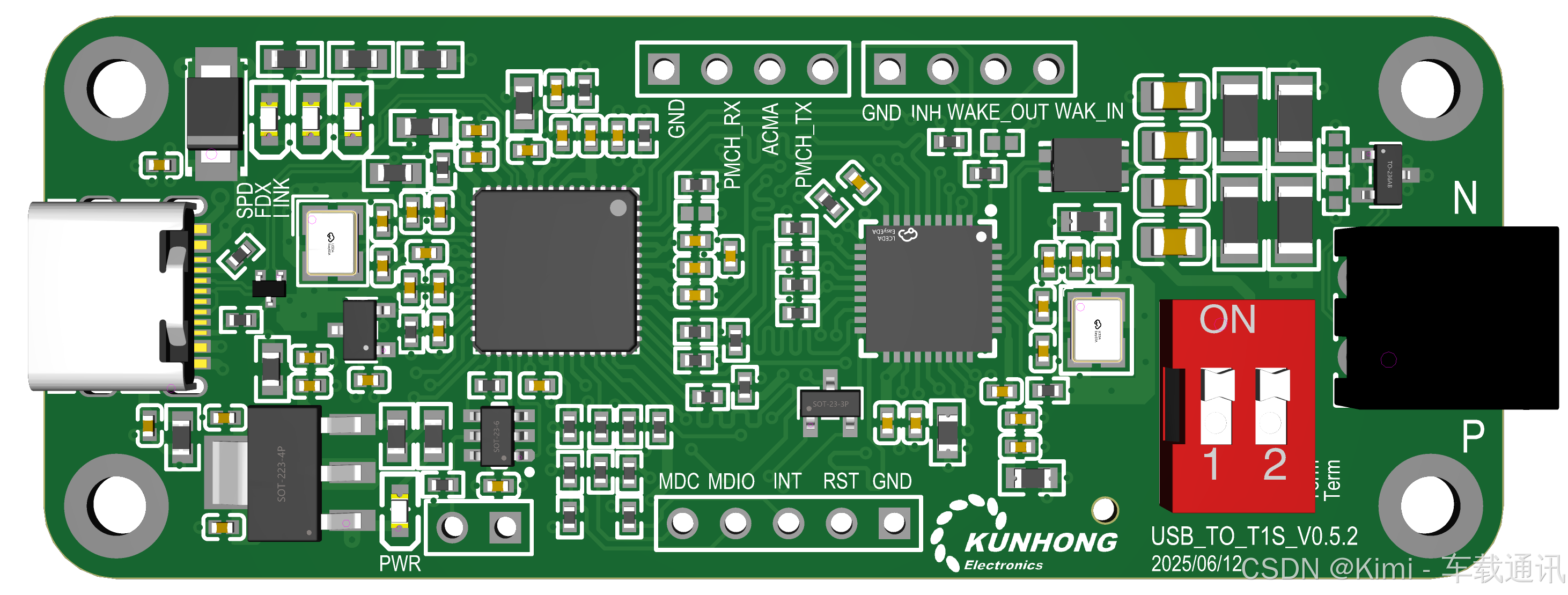

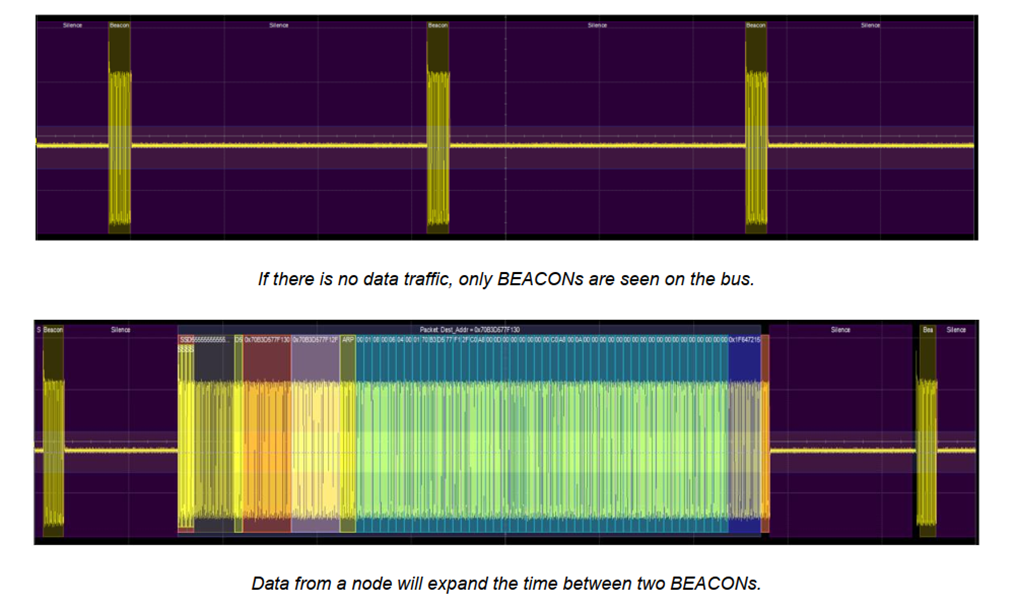

以下测试内容使用KUNHONG-U10BT1S-EVB设备测试,

设备符合IEEE 802.3cg标准,使用typec接口,体型小巧。

PLCA 介绍

工作原理

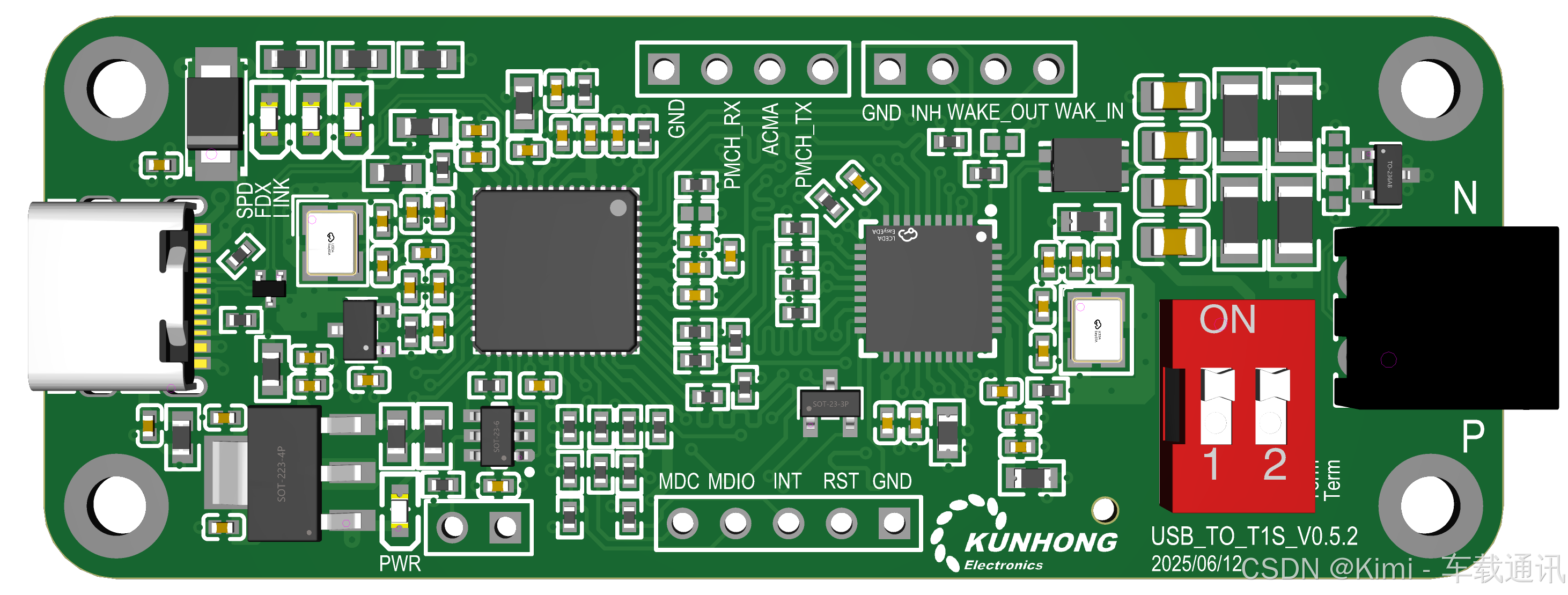

PLCA(物理层冲突防碰撞)是10BASE-T1S实现多节点互联的核心机制。 通过指定总线唯一协调者(Node0)节点对当前总线时间进行划分和分时调度,协调各节点允许发送数据的时机。

只有当轮到某一节点传输机会的时候,才可以被允许发送数据

传输机会没有优先级的概念(采用round robin的方式分配传输时机)

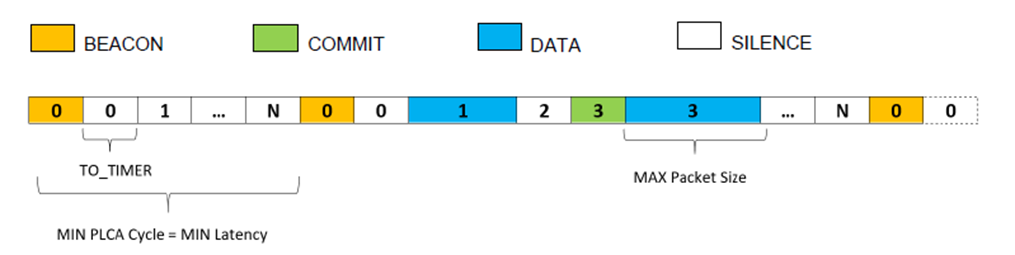

每个新的传输周期,节点0都会发送一个BEACON帧。

本文主要在于参数介绍与实际应用,更详细PLCA的工作原理可以前往

https://mp.weixin.qq.com/s/ZHhtrDfmUIeFWmjA3UmTOQ

参数介绍

- Node Id:

每个节点在PLCA多节点网路中必须分配唯一的Node ID,用于区分不同节点并确定传输顺序。Node ID 0较为特殊, Node ID 设置为"0"的节点为整个T1S网络PLCA调度的协调者。

- Node Count:

指定参与传输的节点总数,该项只有协调者(Node ID 0)设置才有效。

- TO Timer:

设定每个节点在PLCA周期内单次传输机会的最大窗口时间。

- Max Burst Count:

允许节点到其传输机会时,可连续发送多个数据包。

- Burst Timer:

作用类似于TO Timer,它应用于节点需要传输多个数据包时(开启Max Burst Count功能),Burst Timer启动计时,在计时时间内节点可继续发送数据包,超过则等待下一轮。

配置注意事项及实战测试

参数配置注意事项

-

总线中所有节点都需要使能PLCA

-

Node count 一般只需要节点0设置即可,其他节点可以不用修改

-

可通过给节点设置不同的Max Burst Count值来设置不同节点的最大带宽分配

-

同一T1S总线中所有节点的TO Timer 需要设置为相同值

-

同一T1S总线中所有节点的Burst Timer需要设置为相同值

实战:Max burst count调节最大带宽占比

通过对节点Max burst count设置,可以提高该节点在总线带宽的比例。

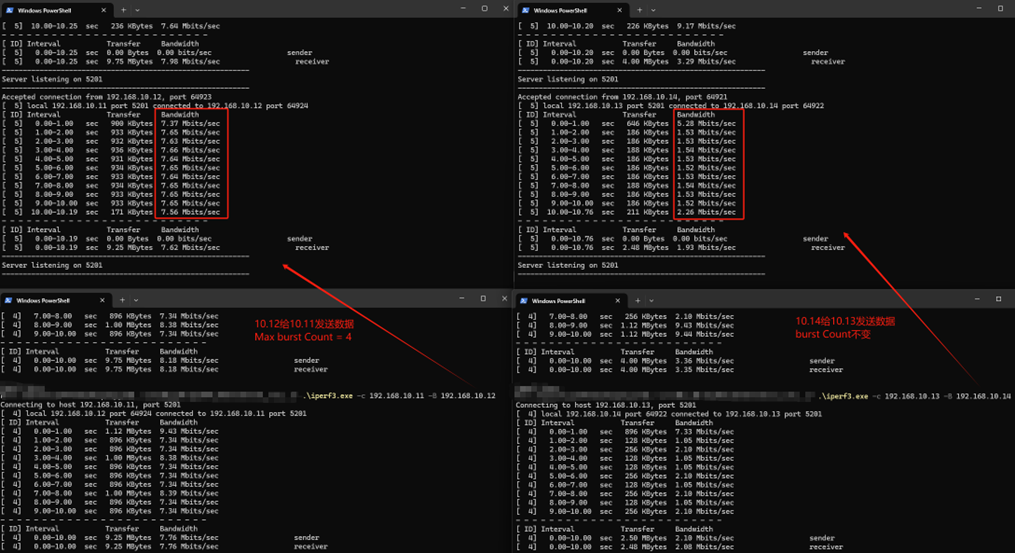

在以下示例中 ,4个节点两两为一组同时运行iperf测试拉高负载抢占总线带宽,设置第一组2个节点的max burst count为4,该节点每个周期可以多发送四包数据。

查看带宽占用情况,结果为7.65 : 1.53,结果符合预期。

PLCA常见配置异常

PLCA未开启

T1S总线中超过2节点通讯,所有节点都需要使能PLCA并正确设置PLCA参数。

若存在未启用PLCA的节点,则会导致整个T1S总线通讯出现异常。

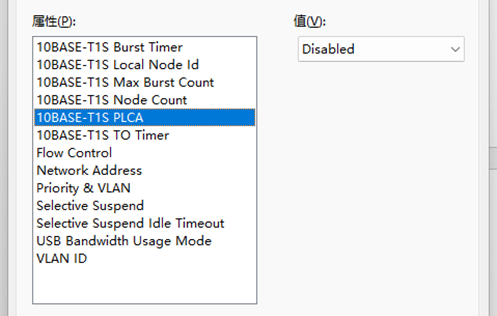

下图为PLCA功能未开启。

T1S总线中超过2节点通讯,所有节点都需要使能PLCA并正确设置PLCA参数。

若存在未启用PLCA的节点,则会导致整个T1S总线通讯出现异常。

下图为PLCA功能未开启。

节点ID 重复

若T1S总线中存在NODE ID重复的情况,会导致重复ID的节点发送数据冲突,导致通讯异常。

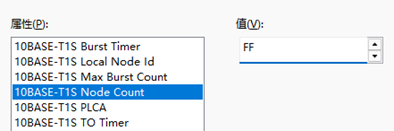

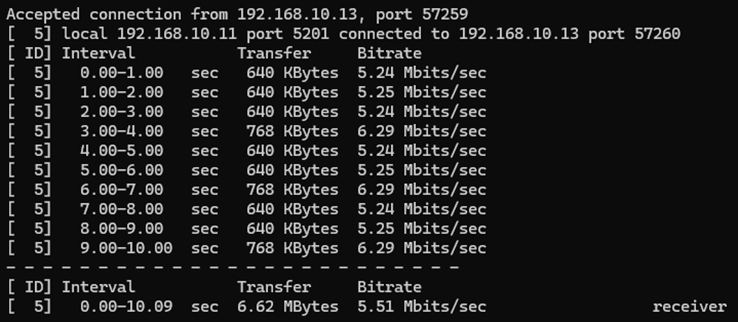

Node Count设置值过大

ode Count设置过大,超过实际总线上的节点数量,不会影响各节点通讯功能。但会增大PLCA调度周期时间,增加Silence的时间开销,降低带宽利用率。

如下测试2个节点通讯,Node Count设置为255,实测带宽降低至5.5Mbits/s

总结

了解了PLCA的工作机制和参数意义后,可以更好地使用10BASE-T1这项新兴的车载以太网技术。如果对10BASE-T1S技术感兴趣,欢迎扫描下方二维码查看相关产品信息。