前言

之前我们公司有个项目组搞了个 AI 大模型推荐功能,眼看就要上架了,结果产品突然找过来说:

"那个 AI 推荐的模块先别放了,先隐藏吧,怕上架审核出问题。"

为了赶时间,技术那边就临时加了个判断,把入口在前端藏起来,赶紧发了个版本,算是暂时搞定。

结果没过几天,又说要发版本。我一问咋了?技术一脸生无可恋:

"产品又说 AI 那个功能现在可以公测了,要放出来了。"

好吧,那就再发一次......

然后没几天,产品又说要隐藏掉,说模型结果不稳定要临时下线。

"先别公测了,发现有问题,先关掉再说。"

听说那天技术已经气到跟产品去厕所单挑了......

我当时的内心 OS 是:这也太反复了吧?到底是想上还是不想上?

这种"上线前隐藏,上线后又展示,再隐藏"的操作,不是一次两次了。

所以我们当时就想了:

既然这些需求只是改个显示开关、调个默认值,为啥不干脆给他们一个"自助按钮"?别每次都让我们改代码发版本,产品自己调着玩不好吗?

于是我们开始在后台做一套简单的业务配置中心,目标就是:

- 产品、运营可以自己配置功能开关、文案、参数,不用找开发

- 配置修改能实时生效,不用再发版本

- 支持输入类型、下拉选项、开关按钮、范围数值,想怎么配就怎么配

这不是为了什么"大中台",就是想解决那些一天三改、两小时一调的需求,把这些琐碎从开发日常里剥离出去。

这些配置,说改就改,好烦人

其实像上面的这个事情 在我们日常开发中太常见了。

举几个我亲身经历的例子就知道为啥我们非得搞个配置中心:

-

登录要不要加图形验证码?

一开始为了用户体验不加,结果突然哪天注册量暴涨,一查是黑产在刷。产品急了:"赶紧加验证码!"

技术临时改、测试、上线......黑产已经溜了,下次再刷又得重来一遍。为啥不做个开关自己控制?

-

推荐功能的参数一天一个样

有一版产品说"默认推荐 5 个兴趣标签",隔两天又改成 3 个,再过几天又要回 4 个,说"现在运营数据反馈不一样了"。

我寻思你都能自己看数据了,那你为啥不能自己改参数?

-

短信通道经常切换

阿里、腾讯、网易云信......一个月能换仨。原因也很实在,要么是价格问题,要么是运营说"昨天验证码收不到"。

每次换通道都得技术去代码里改

templateId、signName,我真想把接口都写成配置项,让你们爱换谁换谁。 -

活动逻辑说改就改

运营:"这个弹窗逻辑改一下,注册就弹。"

上了之后运营又说:"太打扰用户了,还是调成登录 3 天之后再弹。"

这不就一行逻辑的事,但每次都要发版真心烦。

像这些情况,改的不是业务逻辑,就是个值、个条件、个开关。但只要没抽出来配置,就只能靠技术手动改代码,一点都不优雅,还特别浪费时间。

所以后来我们就想,还是干脆统一搞个配置后台吧,把这些"天天改、随时调"的破事都收进去,让配置能看得见、改得了、控得住,技术这边也能轻松点。

之前我们配置到底怎么管的?说实话,说出来都不太好意思:

- 有的直接写死在代码里,变量名都不带解释的,谁写的谁才知道啥意思;

- 稍微规范一点的,会统一搞个 config 文件,但也只是"技术自己看得懂"的那种;

- 更混乱的是,有的配置写在 yml,有的塞在数据库,还有的干脆"哪里用到就哪里写",找都找不到;

- 最离谱的是:业务运营类的配置和技术底层的配置,全堆一起,切短信通道这种运营配置放在 core-service 的 application.yml 里,看得人脑壳疼。

等到要改配置的时候,产品和运营根本不知道去哪改,开发也得翻半天才能定位是哪段逻辑控制的,甚至还会不小心把技术底层配置给动了......这种时候就明白了,没有一套清晰、隔离、可视化的配置系统,迟早乱套。

配置也要讲规矩,不能啥都往后台扔

当然,配置中心也不是说所有配置都往后台一丢就完事了。

我们踩过这个坑。

最早的时候我们也想偷懒,把所有配置(技术的、业务的、运营的)都塞在统一的配置文件里,比如 config.php 或 application.yml 里,统一读就完了,听起来挺美的。

但实际用下来,真的是------乱!成!一!锅!粥!

一方面,业务/运营配的东西,是给人看的,得讲人话。

比如:

- 推荐位默认展示几个内容?

- 某个功能在特定版本下是否开启?

- 发奖的触发条件设置为几天内登录?

这些运营同学自己都能理解,也希望自己能控制,那就该做成后台可配置、能预览、能实时生效的。

但另一方面,有些配置就不能乱动,或者干脆不应该给后台看到:

- MQ 消费 topic 名

- 数据库连接池配置

- 是否启用 debug 模式

- 线上某些敏感接口的限频值

如果我们把这些放给业务方看,他们可能都不知道是干嘛的,不小心点了一下,系统都能给整崩了......

所以后来我们就统一了一套大致的"配置分级规则":

有些配置是纯技术底层的 ,比如 MQ 的 topic 名、接口限流的阈值、日志采样比例、数据库连接池大小......

这些属于"动一下系统都可能出事"的类型,不给任何后台入口,完全由技术团队内部维护,最好写死或写进 yml 里。

然后是那种纯运营向的配置 ,比如功能开关、首页推荐展示几个卡片、某段文案内容、活动弹窗的显示时间等等。

这些配置逻辑上不会出啥大问题,但会被运营天天来回调整,必须放后台让他们自己搞,不然技术早晚被烦死。

还有一种是产品经常会动的业务规则类配置,比如:

- 某个功能灰度给哪些版本开放;

- 某个打点逻辑的间隔时间怎么设;

- 是否对新用户显示某个引导。

这些其实也不属于"技术配置",而是产品为了做 A/B 测试、做用户分群、验证效果临时改的,技术只负责"支持能力",真正的"值"还是应该交给产品自己配。

我们就按照这个思路,把技术底层的隐藏掉,只暴露运营类和业务类配置给后台,谁负责谁管理。改错了好歹还能找到人。

这样一来,配置中心的边界清晰了,技术也不用再被无限兜底,系统也能跑得更稳定,团队分工也更顺。

配置中心该长啥样?我们定了几个目标

前面说了那么多需求、痛点、吵架场面(划掉),那我们到底想要一个什么样的配置中心呢?

说白了,我们的目标很简单:

能分清模块,分清人,分清配置类型,能改能看能预览,最好技术都不用管。

那我们是怎么拆功能的呢?最初的设计版本是这样的:

1. 配置要能分模块

不能全堆一起。

我们一个项目,最少有这些模块:系统相关、用户系统、运营活动、AI 任务、通知推送、发奖逻辑......每个模块都有自己的配置。

所以我们一开始就支持"按模块分组",一个模块里挂多个配置项,清清楚楚谁负责啥,谁爱改啥自己管。

2. 每个配置项要有"类型"

这个最开始我们踩过坑。

最初只做了输入框,结果运营输入一堆错格式的东西,改出 bug。后来我们就定了:所有配置项必须类型化,根据使用场景来限定可选值/格式。

目前我们支持的类型大概是这几种:

- 输入框:最普通的文本输入,比如标题、url、提示语。

- 范围值:像"10~100"这种,就搞个最小|最大格式,自动校验。

- 下拉框:适合选模板、选模型、选渠道。

- 单选框:跟下拉差不多,看场景展示方式不同。

- 开关:很直观,是否开启、是否显示,一眼看懂。

- 多选框:比如支持多个渠道、多种规则生效。

每种类型不仅能展示、还能实时预览效果,这样产品在后台改的时候,不会因为"看不懂这个字段到底是啥"而填错。

3. 每个配置项还要有说明、默认值、排序、是否启用这些"附加属性"

比如说明字段是给人看的,告诉我们这个配置是干嘛的。

默认值是防止读取失败时兜底的。

排序值让我们在后台列表里好找,不然一堆配置乱七八糟的。

"是否启用"是加的一个保险,有些配置值可以保留但临时不生效,方便灰度切换或者留作备选。

4. 最重要的:配置改完必须能"立刻生效"

要是改完还得等发版、等服务重启,那这配置中心跟笔记本有啥区别?

所以我们后面加了热更新机制(这部分我后面会细讲),让配置一改,业务侧立刻拿到新值。

配置中心的数据库设计,我们是这么搞的

配置中心的本质,其实就是"配置的结构化存储 + 可控修改 + 有上下文管理"。

所以数据库是核心。我们一共设计了两个主表:模块表 + 配置项表。当然后续可以加变更记录表之类的,这里先讲核心结构。

1. 模块表:配置的分组归属

配置不能全堆一起,所以我们做了个"模块管理"表,每个模块代表一类业务,比如用户系统、AI 推荐、通知设置、发奖逻辑等。

表结构像下面这样:

sql

CREATE TABLE `config_module` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '模块名称',

`sort` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '排序值,越小越靠前',

`status` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '状态 1启用 0禁用',

`create_time` int(11) NOT NULL,

`update_time` int(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='配置模块分组';字段说明一下:

id就是主键name是模块名,比如"用户系统"、"活动发奖"sort控制在前端显示顺序,方便找status是不是启用这个模块的配置- 时间字段保留是为了后续查操作记录

2.配置项表:一条配置的所有核心信息

模块分好了之后,接下来就是每个模块下面的具体配置项。我们所有的配置内容,都存在这张 config 表里。

我们当时在设计的时候,就围绕几个问题来定字段的:

- 这个配置是给谁看的?(产品、运营、开发)

- 他们需要怎么填?(输入框?下拉?多选?)

- 填的时候怎么确保不出错?(要不要加参数说明?校验?默认值?)

- 配置项能不能启用/禁用?排序顺序怎么控制?

- 有没有必要展示说明/备注?

最终我们定下了下面这个表结构:

sql

CREATE TABLE `config` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',

`pid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '所属模块ID',

`name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '配置项名称(展示用)',

`key` varchar(100) NOT NULL COMMENT '配置项key(英文唯一标识)',

`value` text COMMENT '配置项当前值',

`input_type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '输入类型:1输入框 2范围 3下拉 4单选 5开关 6多选',

`param` text COMMENT '参数说明:选项或范围,如 "A-1|B-2|C-3"',

`desc` varchar(255) DEFAULT '' COMMENT '配置项说明/备注',

`sort` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '排序值(越小越前)',

`status` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '状态:1启用 0禁用',

`create_time` int(11) NOT NULL,

`update_time` int(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `key` (`key`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='系统配置项表';字段说明:

-

id:自增主键,没啥说的。 -

pid:配置项属于哪个模块(模块表里的 id)。 -

name:配置项的中文名,比如"是否展示弹窗"。 -

key:这个是英文标识,用来在代码里读取,比如home.pop.enabled。 -

value:配置的当前值,比如1(开启)或{"a":1,"b":2}。 -

input_type:决定这个配置项在后台怎么展示:- 1 = 输入框

- 2 = 范围(比如"10|100")

- 3 = 下拉框

- 4 = 单选按钮

- 5 = 开关

- 6 = 多选框

-

param:这个字段就很灵活了,用来定义下拉/单选/多选的选项,或者范围的上下限,比如:"中文-zh|英文-en""10|100"

-

desc:配置项的说明,告诉用户这个配置干嘛的,防止乱填。 -

sort:排序值,配置项多了之后按顺序展示比较清楚。 -

status:这个配置当前是否启用,方便临时关闭某个配置而不删除它。 -

create_time/update_time:时间戳,用来做修改记录、日志追踪之类的。 -

UNIQUE KEY (key):保证每个配置 key 唯一,不会撞名。

总体来说,这张表的核心就是:一个配置项,长什么样、值是多少、长得像啥、能不能动,都在这张表里写清楚了。

模块设计:把配置管得清清楚楚,落到后台页面里

前面我们提到,配置中心一定要支持"按模块分组",不然配置一多,找起来比翻快递单还费劲。

这里就简单说下我们是怎么把"模块"这个概念,真正落到后台界面和数据库结构里的。

我们每个模块其实就是一个大分类,比如:

- 系统配置

- 用户配置

- AI 相关配置

- 活动发奖配置

- 通知推送相关......

每个模块下可以挂多个配置项,类似"一个文件夹里放一类东西"。

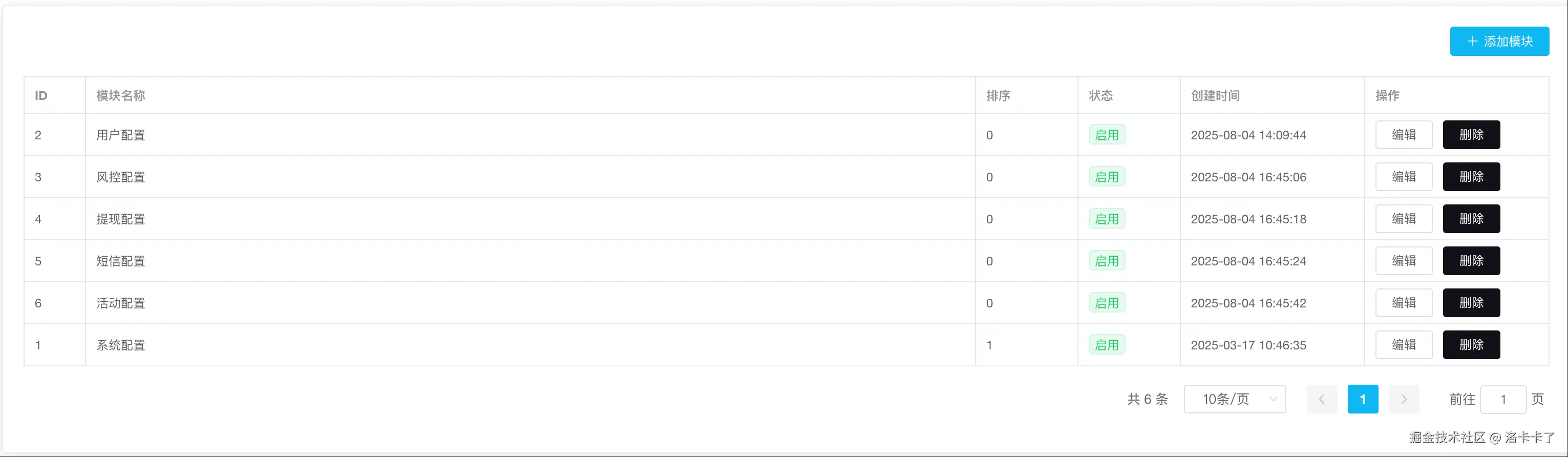

我们后台页面上的模块管理界面,大概就长这样:

这里我们可以设计的支持排序、状态控制、修改、删除这些操作。

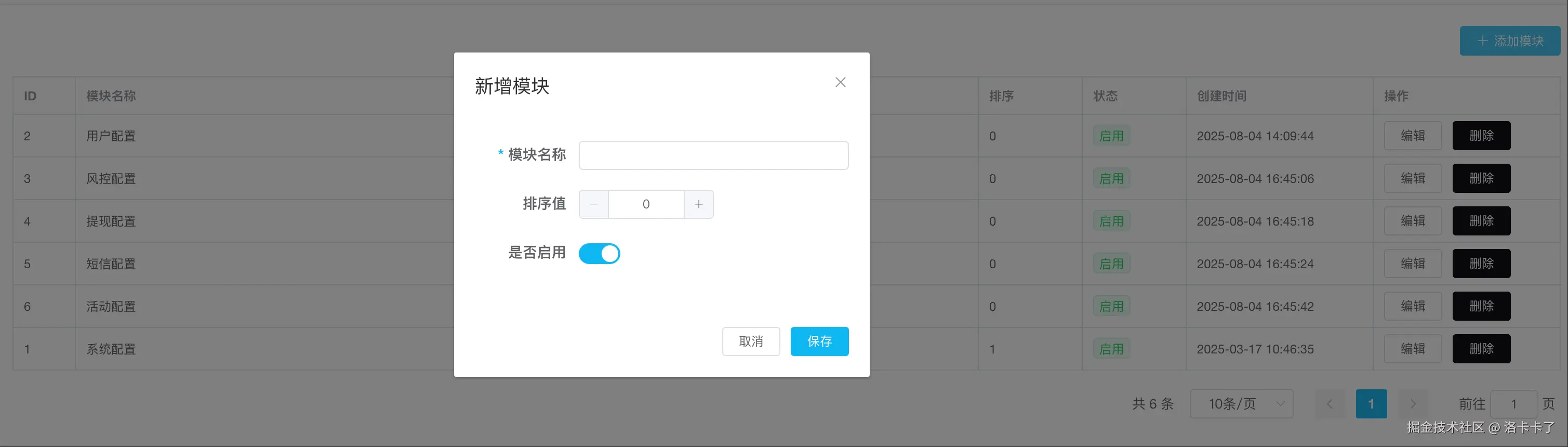

点击"新增模块"就会弹出这个表单:

看起来非常简洁对不对。上面的模块表结构对应的核心字段就三个:

- 模块名称:展示用,方便识别

- 排序值:用来控制前端列表显示顺序

- 是否启用:可以临时禁用整个模块下的配置项

后台页面支持模块的增删改查,基础功能已足够覆盖大多数业务配置需求。

当然,如果业务后续需要更复杂的结构(比如"系统配置 → 登录模块 → 登录相关配置"这种),我们也可以扩展支持二级模块或模块分组。当前只是保留了基础能力,足够轻量、上手快。

配置项怎么设计的?

有了模块分组之后,接下来的重头戏就是:配置项的核心玩法。

每个配置项,本质上就是一个"可调参数"。比如这些熟悉的问题:

- 用户登录要不要启用谷歌验证?

- 运营活动的推荐数值范围是多少?

- 发奖逻辑该切哪个短信商?

以前这些配置,不是写死在代码里,就是散落在 yml、env 文件里,甚至不同环境各一份,改一次还得发版,改完还得祈祷别出问题。

这次我们干脆做成可视化配置项,页面上就能:

新增、修改、启用/禁用

设置不同类型的输入方式

即填即预览,所见即所得

我们支持的配置类型包括:

- 输入框:适合输入纯文本,比如一个 URL、token、默认值等。

- 范围 :用

最小值|最大值格式,比如推荐人数限制就写成10|100。 - 下拉选择 :多个固定选项,用

|分隔,比如中文-zh|英文-en。 - 单选按钮:和下拉差不多,但前端展示为横向圆点,更直观。

- 开关:布尔值场景,1 是开启,0 是关闭。

- 多选框:允许选多个选项,比如某功能适用于多个角色、多个平台。

每种类型在新增配置时都有专属提示,比如范围要填最小|最大,下拉要写选项清单,填完之后还能看到实时预览,确保填的值就是我们想要的。

接下来我们就一个个举例,一边介绍场景,一边实际新增配置项来看效果。

类型一:输入框

适用场景:

输入框是最通用、最基础的配置类型,适合填写纯文本、数字、链接、key 等,不需要做复杂校验,直接存直接用。

常见场景举例:

default_jump_url:默认跳转链接,比如用户扫码登录后跳去哪个页面。login_timeout:用户登录状态超时时间,单位秒。system_notice:系统公告文案。token_prefix:JWT 或其它 token 的前缀标识。

我们现在来新增一个配置项:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:登录超时(秒)

- 配置 Key:

login_timeout - 输入类型:输入框

- 默认值:600

- 参数说明:留空(输入框不需要)

- 描述:用户登录后多少秒内无操作将自动退出

- 排序值:0

- 是否启用:是

类型二:范围(最小值 | 最大值)

适用场景:

范围类型适合那种"值不能随便填,必须在某个区间内"的配置,比如:

- 推荐系统中:每天最多推荐多少次?

- 活动配置中:用户每次最多能抽几次奖?

- 发奖逻辑中:奖励金额必须在一个上下限之间。

用配置来写这种规则,业务方只要改数字就行,不用再去翻代码或改逻辑,非常方便。

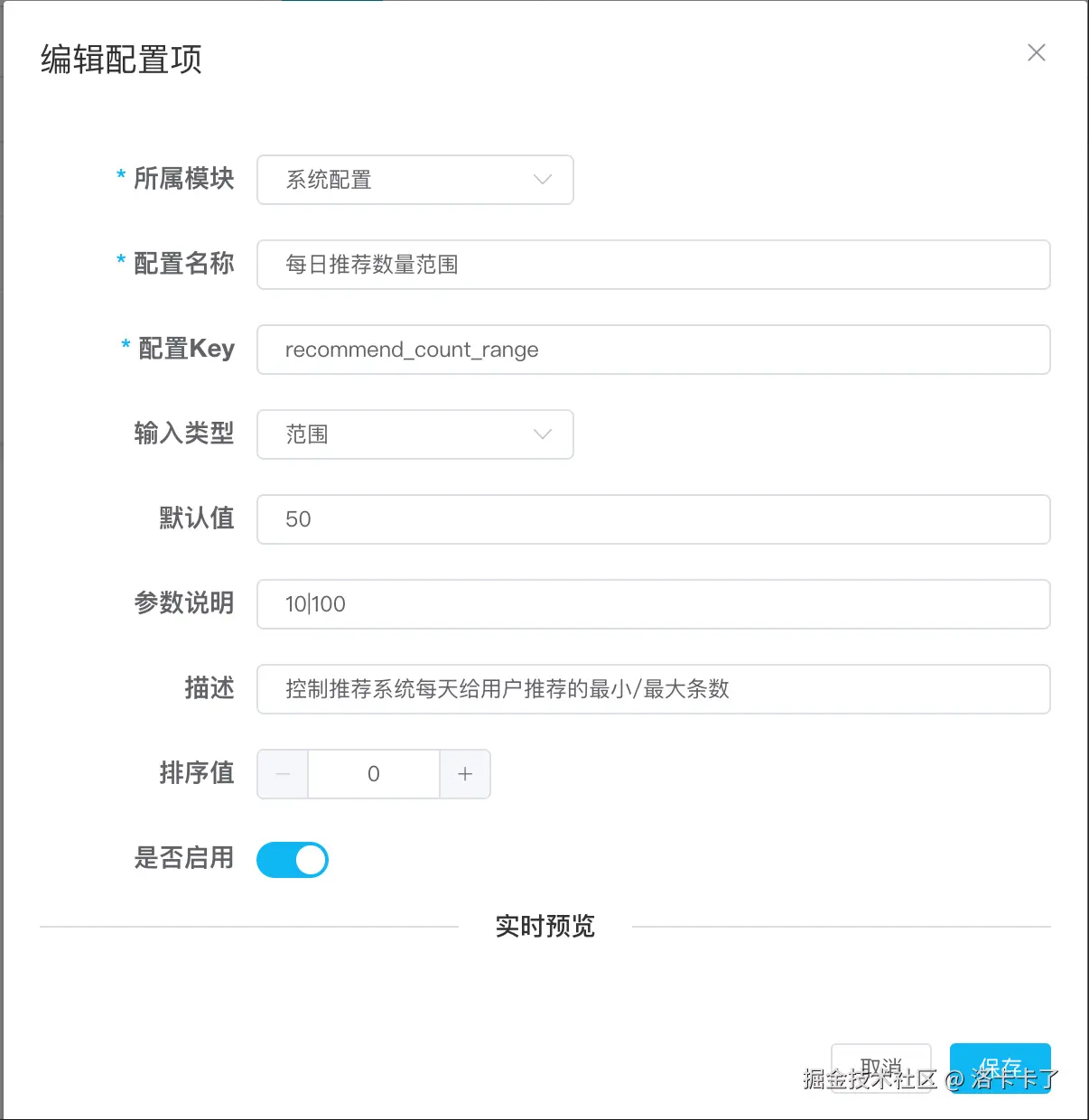

示例配置:推荐数值范围

假设我们现在要配置一个推荐值范围:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:每日推荐数量范围

- 配置 Key:

recommend_count_range - 输入类型:范围

- 默认值:50

- 参数说明:

10|100(表示最小值是 10,最大值是 100) - 描述:控制推荐系统每天给用户推荐的最小/最大条数

- 排序值:0

- 是否启用:是

我们在页面中选择「输入类型:范围」之后,系统会提示填写参数格式为:

最小值|最大值,例如:10|100

类型三:下拉选择(select)

适用场景:

如果某个配置值只能从一组选项中选一个,比如:

- 默认语言:中文 / 英文 / 日文

- 消息推送渠道:极光 / 个推 / 小米推送

- 推荐策略:粗放型 / 精细化 / AB 测试组

这类配置,业务经常调整,但必须选"规定范围内"的值,用下拉最合适。

示例配置:默认语言设置

我们现在来配置一个「默认语言」的选项:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:默认语言

- 配置 Key:

default_language - 输入类型:下拉选择

- 默认值:

zh - 参数说明:

中文-zh|英文-en|日文-jp - 描述:系统默认语言,决定用户首次进入时的显示语言

- 排序值:0

- 是否启用:是

注意参数说明的格式:

每个选项写成"名称-值",多个选项用 | 隔开,比如:

中文-zh|英文-en|日文-jp我们可以随意扩展选项,只要格式统一就行。

类型四:单选按钮(radio)

适用场景:

单选按钮适合那种选项数量不多、用户希望"一眼看清楚当前选的是啥"的配置,比如:

- 登录方式:密码 / 验证码 / 三方授权

- 首页布局:列表 / 瀑布流

- 推送等级:重要 / 普通 / 弱提示

相比下拉,单选按钮更直接,不用点一下再展开,适合管理后台中高频使用的布尔或枚举项

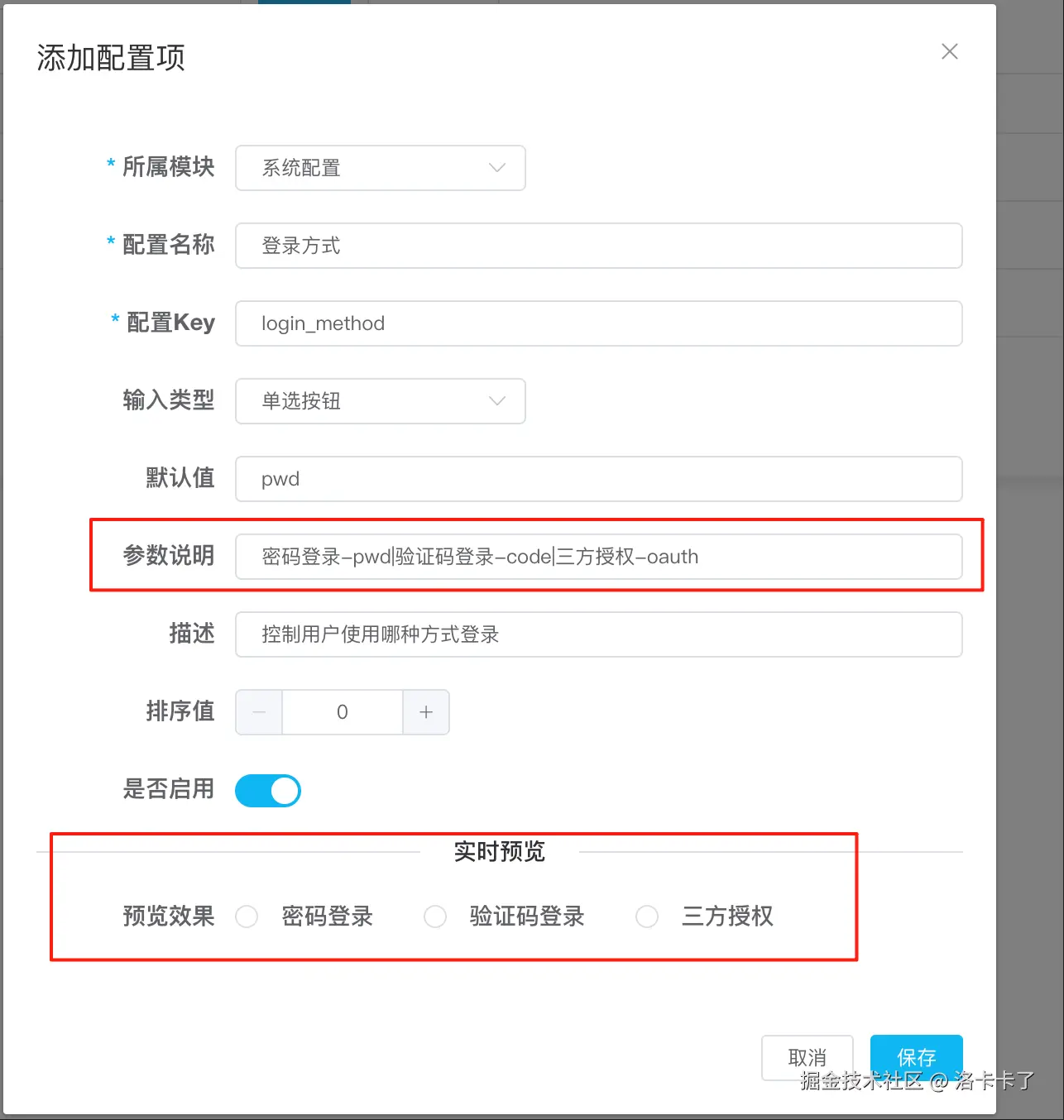

示例配置:登录方式选择

假设我们想设置一个登录方式的配置:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:登录方式

- 配置 Key:

login_method - 输入类型:单选按钮

- 默认值:

pwd - 参数说明:

密码登录-pwd|验证码登录-code|三方授权-oauth - 描述:控制用户使用哪种方式登录

- 排序值:0

- 是否启用:是

参数说明格式:

和下拉一样,用 名称-值 的格式写选项,多个用 | 分隔:

bash

密码登录-pwd|验证码登录-code|三方授权-oauth

类型五:开关(switch)

适用场景:

布尔型逻辑的最爱!

只要我们有 "开关类" 配置,比如:

- 是否开启 AI 推荐功能

- 是否启用登录验证码

- 是否允许用户取消订单

- 是否开启调试日志打印

这些"启用 / 禁用"型的业务控制,都可以直接用开关来配置,后台切换一次立即生效,不用发版,非常方便。

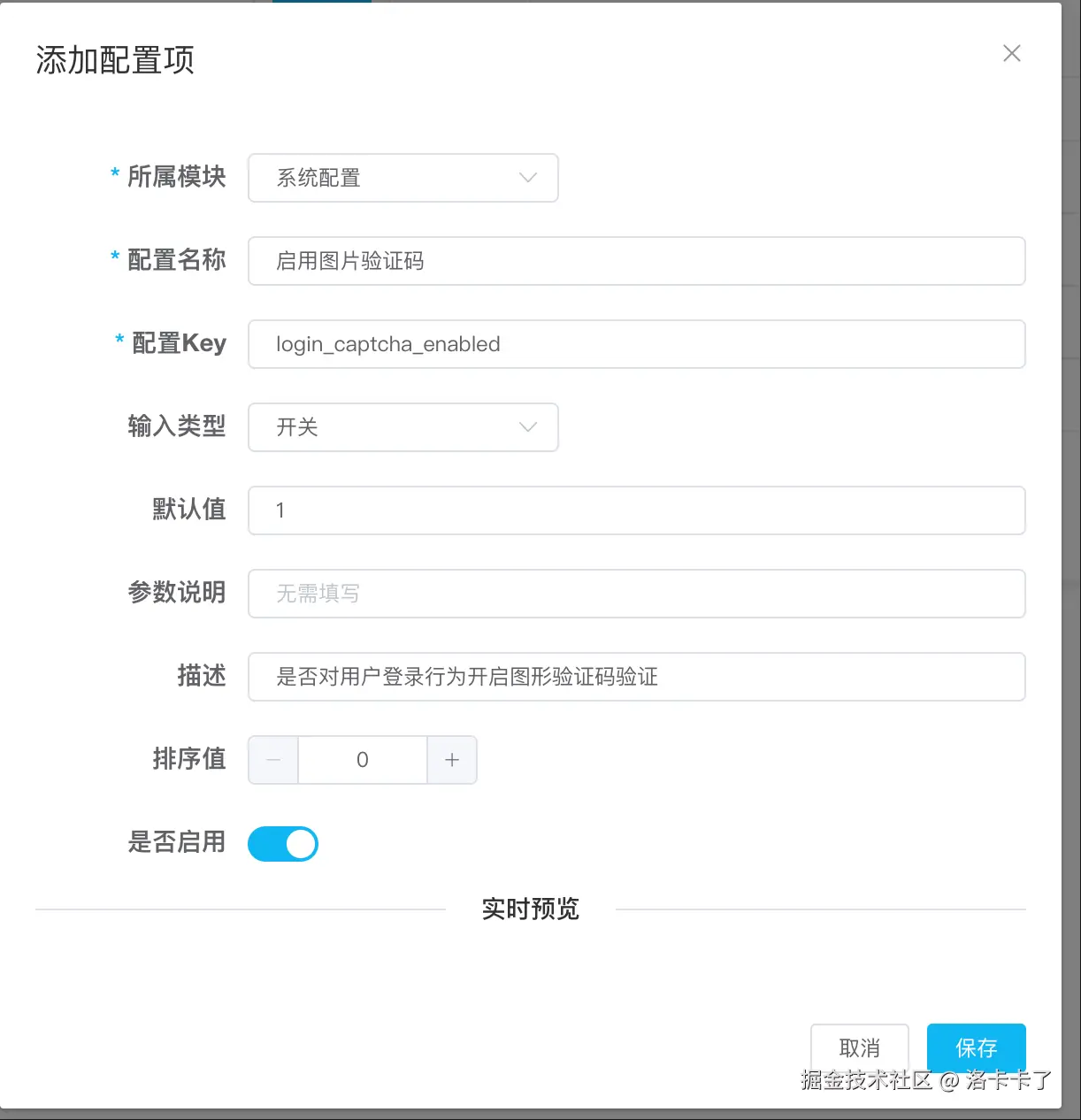

示例配置:启用登录验证码

这次我们来添加一个"是否启用图片验证码"的配置:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:启用图片验证码

- 配置 Key:

login_captcha_enabled - 输入类型:开关

- 默认值:

1(1 表示启用,0 表示关闭) - 参数说明:留空(开关类型不需要)

- 描述:是否对用户登录行为开启图形验证码验证

- 排序值:0

- 是否启用:是

这类配置用处非常多,一些 灰度开关、紧急兜底、临时下线功能 都可以通过这个来做,非常适合给非技术人员使用。

类型六:多选框(checkbox)

适用场景:

当我们希望用户可以勾选多个选项时,单选就不够用了,比如:

- 消息推送支持的渠道:短信 / App / 微信 / 邮件

- 用户允许绑定的第三方平台:微信 / QQ / 微博

- 内容推荐的标签:热门 / 最新 / AI / 精选

多选框让这些"可以组合"的配置变得灵活,谁要开就勾谁,要多选就多选,不受限制。

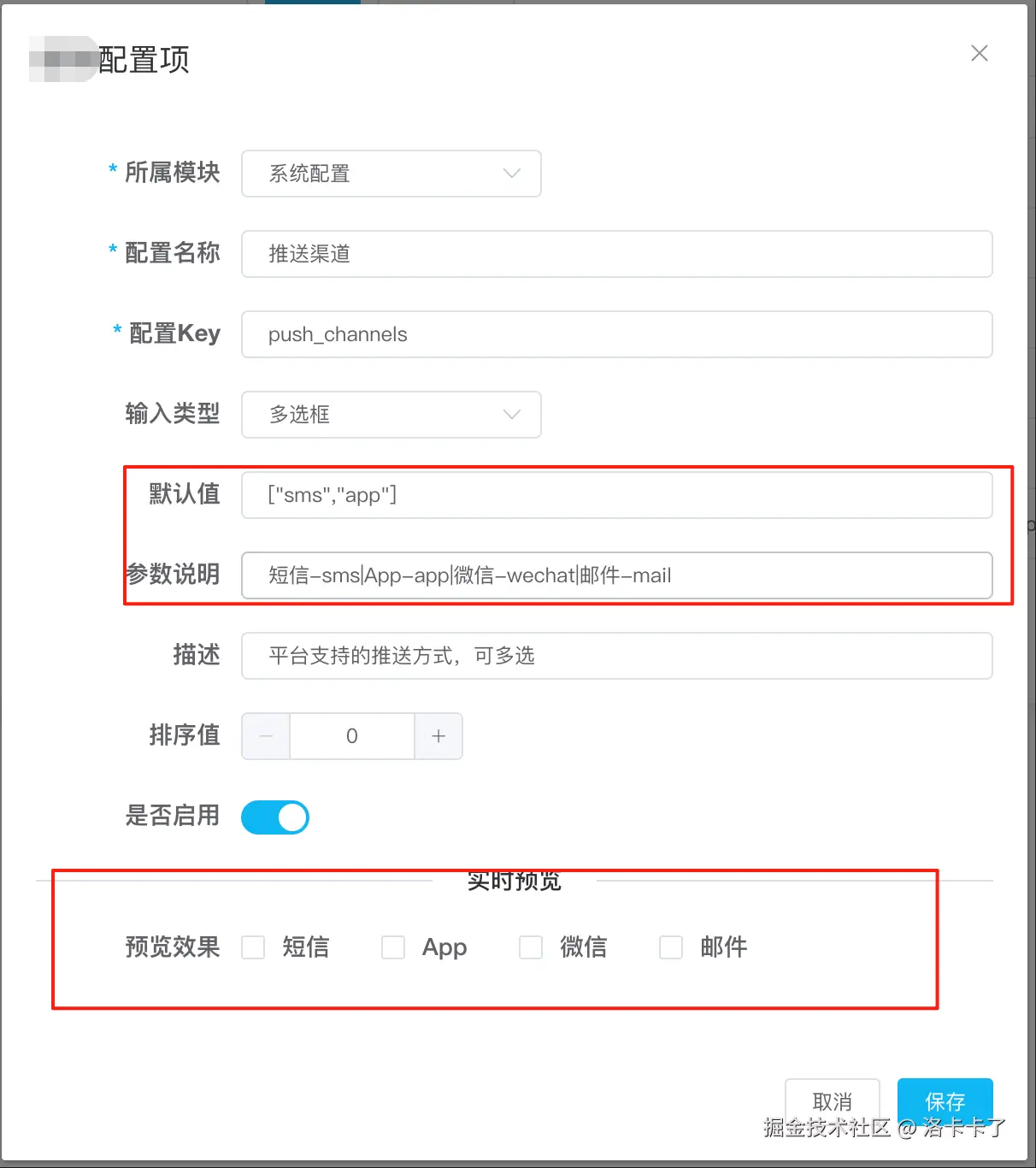

示例配置:允许的推送渠道

我们来配置一个「支持的消息推送渠道」:

- 所属模块:系统配置

- 配置名称:推送渠道

- 配置 Key:

push_channels - 输入类型:多选框

- 默认值:

app,wechat(多个值用英文逗号隔开) - 参数说明:

短信-sms|App-app|微信-wechat|邮件-mail - 描述:平台支持的推送方式,可多选

- 排序值:0

- 是否启用:是

参数说明格式 & 默认值说明

-

参数格式:

展示文本-值用|分隔短信-sms|App-app|微信-wechat|邮件-mail -

默认值:用英文逗号

,隔开多个值,必须是参数里定义过的值app,wechat

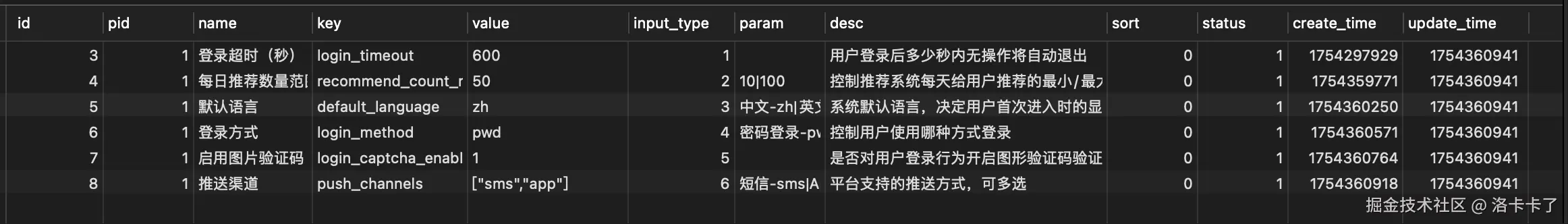

配置项列表展示效果(后台页面)

配置添加完以后,在后台配置中心的列表中展示是这样:

每一项都根据类型展示了不同的 UI 组件,页面清晰、可读、可点、可编辑,操作起来一目了然。

而我们的数据库记录示例(config 表)存储为这样的:

每条记录都绑定了模块 ID(这里都挂在"系统配置"模块下),并且通过 input_type 字段区分了类型,param 字段为配置项的结构补充说明(下拉/单选/多选专用),desc 字段用于给配置者提示用途。

至于页面上的 UI 展示逻辑、预览区域怎么动态渲染、后端接口怎么接收和保存这些配置,我这边就不展开一一举例了。

说到底,这套配置中心的重点不是"多高级的交互",而是"足够简单、稳定、好用",让我们能快速落地配置项、快速修改参数,而不是天天写死在代码里改个值还要发版。

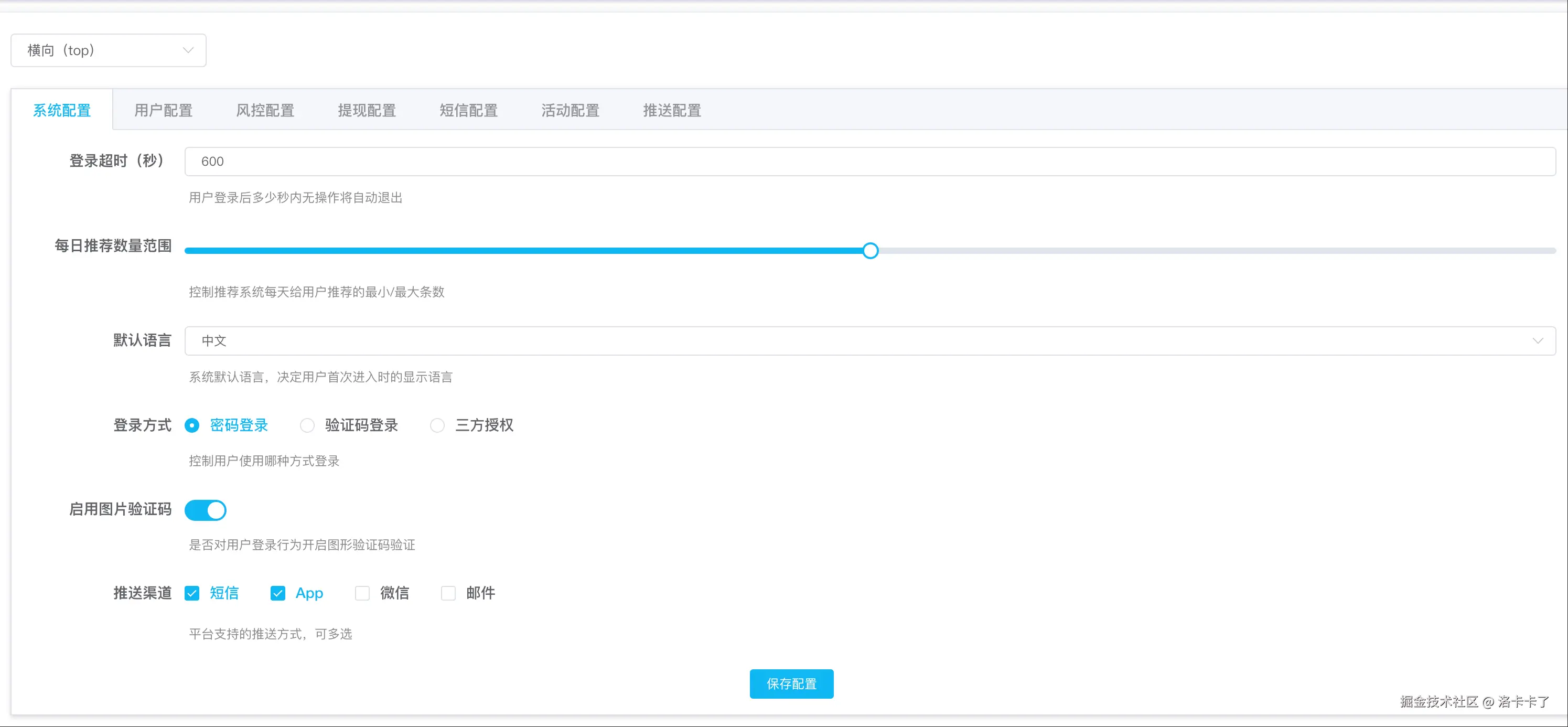

给产品和运营用的"安全编辑页"

配置项都建好了,页面也能预览,那产品和运营想调参数的时候,是直接去编辑配置项吗?

当然不能。

你想啊,运营只是想把推荐数从 100 调成 50,结果点到 key 了,把 recommend_range 改成 recommend_rang,那后端一拿不到值,整个推荐系统直接罢工了。

所以我们专门做了一套"参数调整页",就像上图这样的界面,产品和运营只需要点点选项、输个值、开个关,完全不用接触 key 和底层结构,修改也更安全。

这个页面其实是对配置项的"业务层封装"------模块和配置项的创建,还是需要研发来做的。因为只有开发才能知道每个 key 该怎么在代码里接,哪些是支持实时生效的,哪些改了之后要重启服务,业务逻辑怎么走,这些都不是运营自己能处理的。

换句话说:

- 配置项创建时,研发定义 key + 类型 + 默认值 + 参数说明。

- 产品和运营后续修改时,只改值,不动结构,不容易出错。

那我们既然添加了配置项之后,下一步就是把它展示出来,让运营和产品能方便地修改配置、实时查看效果。

我们设计了一个专门的页面,用来承载这些配置项的「操作界面」。页面整体是按模块分 tab 展开的,每个模块下展示自己对应的配置项,表单类型跟配置项定义时保持一致,比如输入框、开关、下拉、多选等一应俱全。

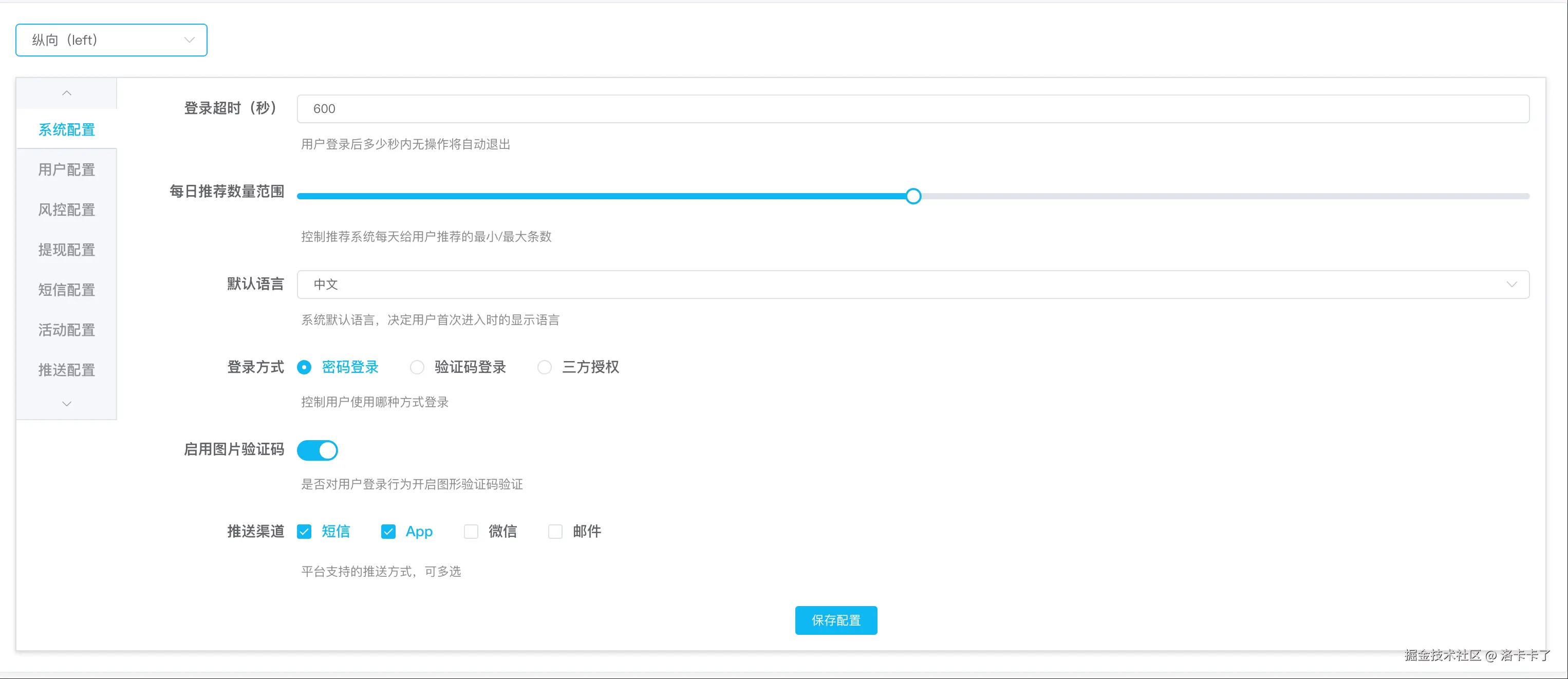

如下图所示,就是我们系统初版配置模块下的实际页面效果:

当然如果某个模块配置太多我们也可以切换为纵向展示:

从上图我们可以看到:

- 每个配置项都有自己的「说明文案」,方便使用者理解配置含义;

- 类型化配置项有明确的 UI 控件,比如「每日推荐数量范围」就是滑动条;

- 实时编辑,保存即生效(根据配置项定义的类型和读取方式);

- 页面左上角还能切换模块,快速定位。

这个页面是专门为非技术人员设计的,不需要他们懂 key 是什么,也不用关心类型怎么定义,他们只管调值就行了,一切都变得可控又安全。

有了这个配置页之后,产品和运营基本上就能脱离研发,自主修改参数了。接下来我们来聊聊配置值在后端是怎么被接入的。

配置中心只是"存",真正怎么"用"还得看后端

配置中心做得再强大,最终目的还是要服务业务逻辑。

页面上填的那些 key 和 value 并不是为了好看,它们必须在后端代码里"用起来",才算真正落地。

那后端是怎么接这些配置的呢?其实就两件事:

- 读取配置值

- 根据 key 做对应逻辑处理

比如我们在后台新增了一个配置项:

makefile

key: enable_google_auth

value: 1表示用户登录时是否开启 Google 验证。那后端代码里就可能是这样写的:

go

func ShouldUseGoogleAuth() bool {

val := configService.Get("enable_google_auth")

return val == "1"

}而且每次新建一个配置项,一定要先让开发把读取逻辑写好,配置才能真正生效。不然页面配得再漂亮,后端代码不接,等于白改。

因此,我们建议配置项的新增一定要有"二次审核"机制------业务逻辑没走通之前,别急着让配置项上线。

配置读取:要读得快,还要改得稳

我们虽然只是做了一个小小的配置中心,但依旧严格遵守几个"配置铁律":

| 原则 | 含义 |

|---|---|

| 读快写稳 | 配置是读多写少,必须优先保障读取性能 |

| 缓存兜底 | 数据库抗不了高并发,缓存必须做主力 |

| 更新可控 | 配置改动要支持热更新,不能等发版 |

| 不信网络 | 避免每次都走 RPC / HTTP,配置必须能"本地感知" |

所以我们最后的设计是:

所有配置值都先读 Redis,Redis 没有再查数据库,查出来的值再写回 Redis。

我们可以简单封装了一个方法来统一读取配置:

go

func (s *ConfigService) Get(key string) string {

val, err := redisClient.Get(ctx, "config:"+key).Result()

if err == redis.Nil {

val = db.GetConfigFromDB(key)

redisClient.Set(ctx, "config:"+key, val, time.Hour) // 缓存 1 小时

}

return val

}这样做的好处:

- 性能好:Redis 读取速度快,尤其适合配置这种读多写少的场景;

- 调用方便 :业务方不需要知道配置在哪,直接调

configService.Get(); - 支持热更新:后台一改配置,Redis 一更新,后端逻辑立刻用上新的值。

配置改错了怎么办?我们加了「刷新机制」来兜底

想象一下,有个产品小哥在后台把短信通道从 A 改成了 B,然后 Redis 秒同步,结果是 B 接口根本没打通......

"线上短信全挂了"+"谁改的都不知道"+"运营拉着技术去机房单挑"

这事我们也不是没经历过。

为了防止"手滑即事故",我们可以引入了 配置刷新机制。

也就是说,后台页面改配置只是"提交更新",真正生效得靠一个"刷新动作" 。

我们可以设计一种配置刷新方案:保存 ≠ 生效,需要"手动刷新"才能同步

比如我们之前初版采用的模式,更保险一些:

- 后台页面改配置,只写入数据库,不同步 Redis;

- 系统标记这个配置为"待刷新";

- 产品或运营点"刷新"按钮,才真正写入 Redis;

- 同步操作记录 & 通知消息,方便追踪。

优点是:

- 不怕误操作,有一步确认机会;

- 可接入审批流程;

- 所有操作都有记录,排查问题不含糊。

当然我们也可以设计一个"刷新 API":

go

POST /api/config/refresh?key=xxx

POST /api/config/refresh_all支持单个或批量刷新,用于后台管理或开发联调。

安全兜底机制

除了"刷新机制",我们还需要做几件事:

| 功能 | 说明 |

|---|---|

| 操作记录 | 谁改了什么,啥时候改的,值变了多少 |

| 修改通知 | 配置一改,系统自动发钉钉提醒相关同事 |

| 关键配置加锁 | 比如短信、支付相关配置默认加锁,解锁需审批 |

| 限制字段编辑 | 页面上只能改 value,不允许改 key,防止配置失效 |

总的来说呢,配置中心不是"你点保存我就给你改",而是一个受控的配置发布系统。

读得快、改得稳、改完能溯源、有通知有审计------这才是一个靠谱的配置中心。

最后的碎碎念

说实话,这套配置中心,说难也不难,说重要吧,也不是业务核心。

但对我们来说,真的很刚需。纯粹就是日常工作中被"配置这点事儿"折磨太久了。 尤其是对业务开发流程不规范的公司来说。

以前在小公司,改个配置就得发版,发版就有几率中奖,一不小心就全服出事。久了大家都怕动,连产品都不敢随便提需求,说白了就是被流程和风险绑住手脚。

后来我们才想明白,像"推荐数量改一下""开关先关一阵看看效果"这种,完全没必要动代码、改逻辑、走上线流程。给他们一个地方自己调就好了嘛。

所以这套配置中心,说不上啥高级架构,也不是啥大厂必备,但就是解决了我们日常那些"看起来不重要但天天遇到"的小问题。

业务推进更顺了,产品改需求也不再靠嘴说,技术也不用动不动上线连夜发包。这不比啥都强?