在老龄化加速与医疗资源分布不均的双重背景下,陪诊服务正从"熟人帮忙"升级为"专业化、标准化"的产业形态。数据显示,中国60岁以上人口超2.8亿,其中独居老人占比超18%,而三甲医院日均门诊量突破万人次,患者平均候诊时间超2小时------陪诊小程序通过整合资源、优化流程、强化信任,正在成为解决"就医难"的数字化新解法。

技术架构:高并发与隐私保护的双重挑战

陪诊小程序需应对突发流量(如流感季挂号高峰)与用户隐私敏感的双重考验。后端采用Spring Cloud微服务架构拆分挂号、陪诊、支付、评价模块,结合Redis集群缓存热门医院科室数据,确保大促期间(如专家号开放日)响应时间低于500ms;数据库则选择MySQL(存储用户信息、订单记录)与MongoDB(存储陪诊员评价、医院动态)的混合架构,兼顾结构化查询与灵活扩展。

隐私保护是生命线。通过SSL/TLS加密传输用户身份证、病历等敏感信息,符合《个人信息保护法》要求;陪诊员端采用"最小权限原则",仅能查看任务相关数据(如患者位置、就诊科室),无法获取完整病历;而区块链技术则应用于服务记录存证,患者扫码即可查验陪诊员资质、服务时长、路线轨迹,杜绝"虚假陪诊"风险。

核心功能:从"资源匹配"到"全流程服务"

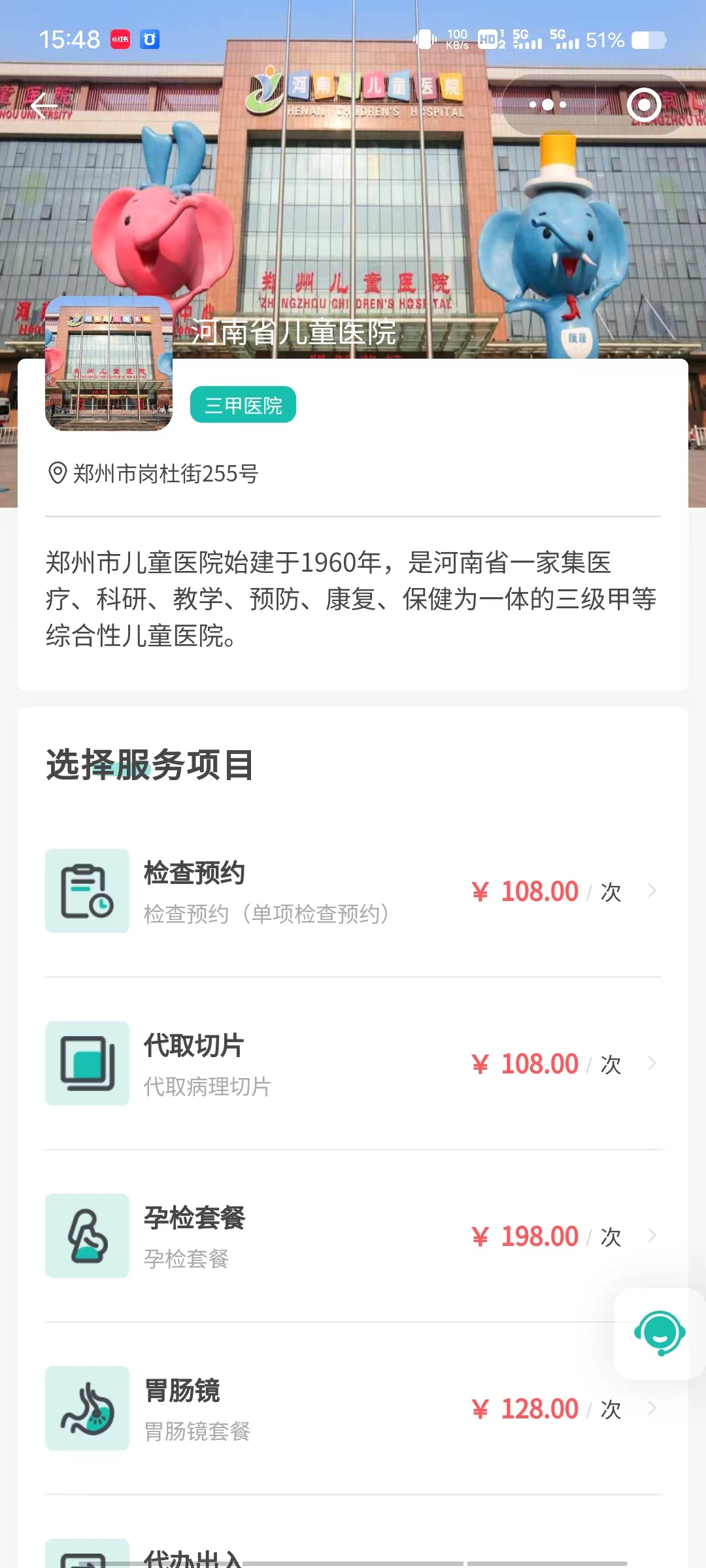

陪诊小程序的核心是"精准匹配"与"透明服务"。某头部平台通过LBS定位技术,根据患者位置、医院距离、陪诊员空闲时间自动推荐最优人选,匹配成功率超90%;而"服务流程可视化"功能则让患者家属通过小程序实时查看陪诊员位置、就诊进度(如已取号、候诊中、检查中),甚至远程接收检查报告,解决"信息不对称"痛点。

更创新的"智能导诊"模块结合AI大模型,根据患者症状推荐科室与医生,减少挂错号概率;而"多语言陪诊"服务则覆盖英语、日语、方言等场景,满足外籍人士与老年群体的需求。测试数据显示,智能导诊使患者平均就诊时间缩短40%,而多语言服务使外籍用户复购率提升65%。

信任体系:从"陌生人服务"到"可信生态"

陪诊服务的本质是"陌生人之间的信任交易",因此需构建多层次信任机制。某平台推出"陪诊员星级体系",结合服务时长、好评率、投诉率生成动态评分,高星级陪诊员优先接单;而"保险兜底"机制则为每单服务投保意外险,若因陪诊员失误导致患者损失(如漏取报告、错过检查),平台先行赔付,最高赔付额达10万元。

用户评价系统则通过"实名认证+内容审核"确保真实性。患者需绑定手机号与身份证方可评价,系统自动过滤敏感词与虚假内容;而"评价溯源"功能支持其他用户查看评价者历史订单,杜绝"刷好评"行为。数据显示,透明评价系统使陪诊员平均评分从4.2分提升至4.7分,用户复购率提升55%。

未来趋势:从"工具"到"健康管家"

陪诊小程序的终极形态,是成为用户的"全生命周期健康管家"。某平台已试点"诊后随访"功能,陪诊员在就诊后3天内回访患者,提醒用药、预约复查,并将数据同步至家庭医生;而"健康档案"模块则整合患者历史就诊记录、检查报告、用药清单,生成可视化健康报告,辅助医生诊断。

更值得期待的是"银发经济"的深度挖掘。通过与养老机构、社区卫生中心合作,陪诊小程序可延伸至"居家养老服务",如陪同体检、代购药品、紧急呼叫等。某试点项目显示,接入陪诊服务后,养老机构入住率提升30%,家属满意度达95%。

陪诊小程序的开发,是一场对"技术效率"与"人文温度"的双重追求。唯有将精准匹配、透明服务、信任保障融为一体,方能在老龄化社会的浪潮中,为千万家庭提供"就医不孤单"的数字化守护。