本文作者:得帆信息联合创始人兼CTO徐翔轩

今天我想和大家讨论一个非常基础、但又被普遍忽视的问题:企业的系统,究竟是怎么被构建出来的?

很多人可能会下意识地回答:找IT、提需求、开发、测试、上线,然后就完成了。

随着过去几年接触大量客户、项目和组织,我越来越感受到,传统的"构建路径"正在悄然发生变化。

构建方式正在改变,平台边界随之延伸

你可能已经注意到:越来越多的系统不是做给外部客户和合作伙伴使用,而是用于内部运营、管理、自服务,比如用于一场活动、一次数据采集、一个指标填报等。这些系统需求并不复杂,但变化频繁、生命周期短。提出这些需求的人,也不再是产品经理或技术人员,而是一线的业务团队、业务骨干。

这背后反映的是:系统不再是"被IT开发出来",而是在平台上被组织构建出来。"谁来构建"、"构建依靠什么"、"构建能走多远",这些基础逻辑,正在发生深刻变化。

平台结构与组织需求的"双向推动"

在得帆,我们花了两年多时间研究这个变化。我们发现,影响系统构建方式演进的,不是某一个技术本身,而是平台结构与组织需求的"双向推动"。一方面,企业内部的数据、服务、接口、规则等"原子能力"越来越丰富;另一方面,知识工作者的工具素养和表达意愿也在快速提升;而平台本身,也具备了更强的语言理解、规则感知、交互引导能力。

这就带来了新的可能性:构建系统,不一定要"从零开发",而可以"基于已有能力+业务语言+平台支持"去组合、配置、交付。它不是"生成式",更不是"替代开发",而是组织内部构建能力的重塑和延伸。

企业级AI Coding平台

因此,这将推动平台走向新的形态------企业级AI Coding平台。

"AI Coding"不是某种技术标签,而是构建理念的变化:

- 开发的主角不仅是程序员,也包括能清晰表达业务逻辑的人;

- 系统的组成不只是字段和流程,还有权限规则、接口编排、治理逻辑;

- 平台要能支持语言驱动、能力调度、规则托管,并保证上线即用、运行可靠。

"AI Coding"不是更高效的工具,而是更强大、更开放、更可控的基础设施。

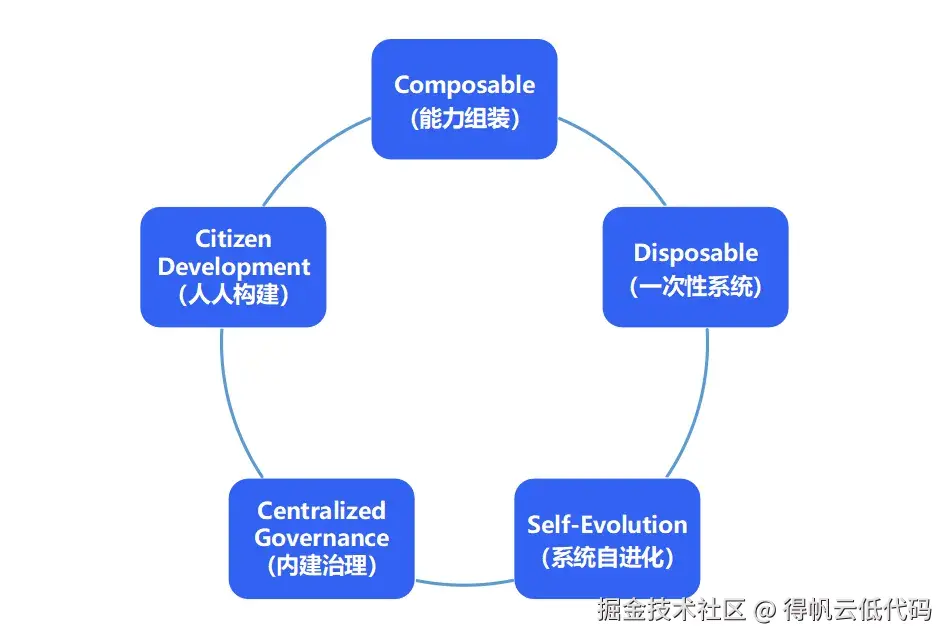

五种关键变化,重新定义"系统构建"

那么有哪些因素在推动系统的构建方式变化呢?这里可以提炼五个关键词:

01 Composable(能力组装)

企业的系统能力正在"去应用化",过去一个系统是独立运行的,现在越来越多的能力是可复用的。平台的角色也随之发生转变,不再是提供完整功能模块的"搭建器",而是一个具备调度能力、组合能力、管理能力的"编排中枢"。

"构建系统,就像搭积木,不是从0开发,而是基于已有能力快速拼装。"

02 Disposable(一次性系统)

很多系统需求的生命周期正在缩短,比如临时报表、活动报名等,可能只运行一两周就结束。传统系统要立项、评审、开发上线,早就错过了窗口。

系统开始"即需即建、用完即弃",构建模式必须随之改变。平台必须支持"轻量、临时、快速响应"的构建方式,允许业务团队自己动手,交付一个"够用、好用、不折腾"的临时系统。

03 Self-Evolution(系统自进化)

构建不是一次性事件,而是一个"持续适配"的过程。

今天的业务经常会问这样的问题:

- 哪个字段没人填?能不能自动隐藏?

- 有没有冗余流程?能不能简化一下?

- 审批人是不是都点默认?那是不是规则可以调整?

系统必须具备自感知、自反馈、自优化的能力,构建平台也要跟上"运行中持续调整"的能力诉求。

04 Citizen Development(人人构建)

系统不再只是开发团队的专属工具。我们看到越来越多的HR、运营、财务、市场等业务岗位,开始用平台做系统,这些系统不一定很复杂,但足以支撑自己团队的效率场景。

因此,平台必须提供"可理解的语言、可引导的操作、可审计的规则",同时确保构建出来的内容在权限、数据、合规等维度是受控的。

构建权力的下放,必须以治理能力的上收作为基础。

05 Centralized Governance(内建治理)

这是构建平台最被低估、但最核心的能力之一。

当构建者从专业开发者,拓展到业务团队、运营人员,甚至是AI Agent时,系统治理就必须"内建"。

权限谁设的?流程谁改了?数据去向哪儿了?字段有没有违规?模型调用是否合规?

这些治理问题不能事后靠人工审计,而要在构建阶段就嵌入规则,做到"治理即交付"。

此外,当系统运行时,可以根据具体的业务运转情况,自动调整和适配相应规则,以及资源的预警和动态调整,逐步靠近Agentic的目标。

总结一下:

构建方式正在变化,平台能力边界也在扩大,从"从零开发",变成"基于能力组合、业务表达和平台支持"的高频协作。

这不仅是效率问题,更是范式的变化。

企业级AI Coding平台,是什么样的?

现在,我想分享得帆在思考和规划中的方向判断:我们认为,低代码平台在AI时代的演进方向,是走向一个新的平台形态------我们称之为"企业级AI Coding平台"。

这不是对某个产品形态的命名,而是我们对下一代构建平台能力结构的系统性思考。

为什么要走向这个方向?

传统低代码平台主要聚焦在"开发提效",即如何更快做出表单、流程、数据模型、可视化视图等。这对专业开发者当然有用,但对组织整体的数字化能力释放、提升而言,并不足够。AI的演进,不只是让构建更快,而是让构建的"入口"、"过程"和"治理方式"发生了变化:

- 构建的入口:从开发者动手,变成业务表达意图;

- 构建的过程:从组件拼装,变成能力组合与逻辑协同;

- 构建的治理:从事后审计,变成平台内建规则守护。

平台需要走向一种新的能力结构,既能承载业务语言,又能调度企业能力,还能守住数据与合规的底线。

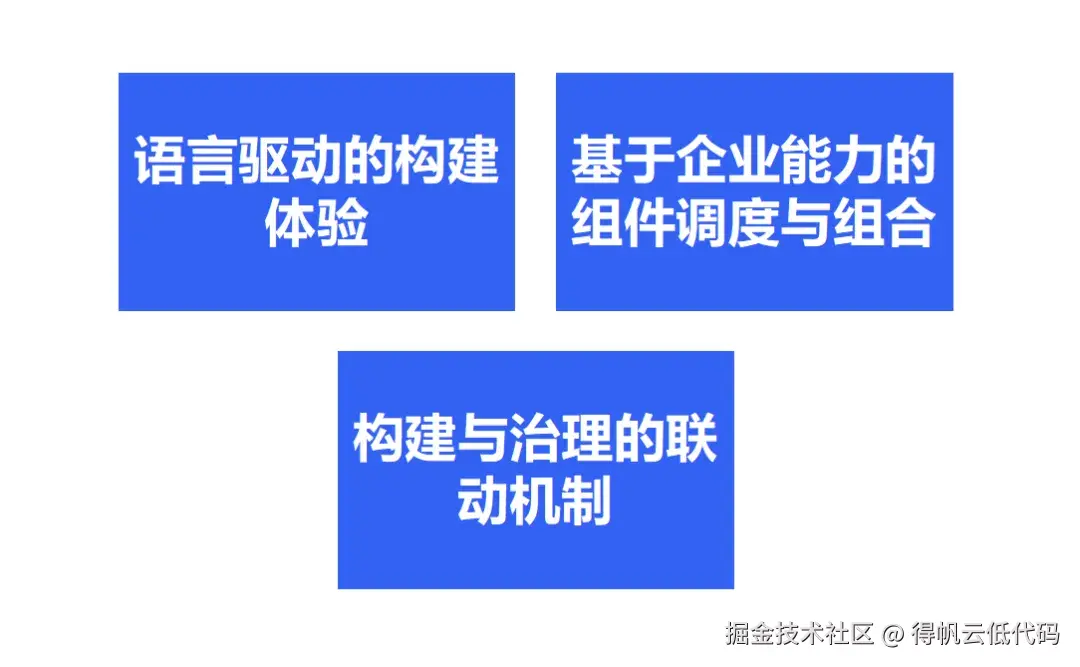

平台能力结构的三个核心方面

我们当前对平台能力结构的理解,包含三个方面:

01 语言驱动的构建体验

构建发起者不再只是开发者,也可以是一线业务人员、业务骨干、业务负责人、运营团队,甚至AI Agent。

例如,他们会说:"我要一个内部打分系统,自动汇总结果,自动屏蔽提交人信息。"

平台要能理解意图、拆解结构、推荐规则、完成配置。

这不是"自动生成",而是"语言协同构建"的全新路径。

02 基于企业能力的组件调度与组合

构建不能从零开始。企业已经沉淀了大量数据模型、流程模板、接口服务、规则脚本等"原子能力"。平台要能将这些能力抽象化、组件化、服务化,在构建过程中调度使用。

这不只是数据复用,更是组织构建经验的复用。

03 构建与治理的联动机制

我们特别强调:平台不仅要支持"能构",更要确保"能管"。权限边界、敏感字段、接口调用、模型合规、流程闭环......这些都应内嵌在构建过程中,做到"构建即治理"。

总结来说:

企业级AI Coding平台,不是一个产品标签,而是一种新的构建逻辑。