北京时间8月8号凌晨1点,全球都在期待着GPT 5 发布会能引领下一代AI范式。

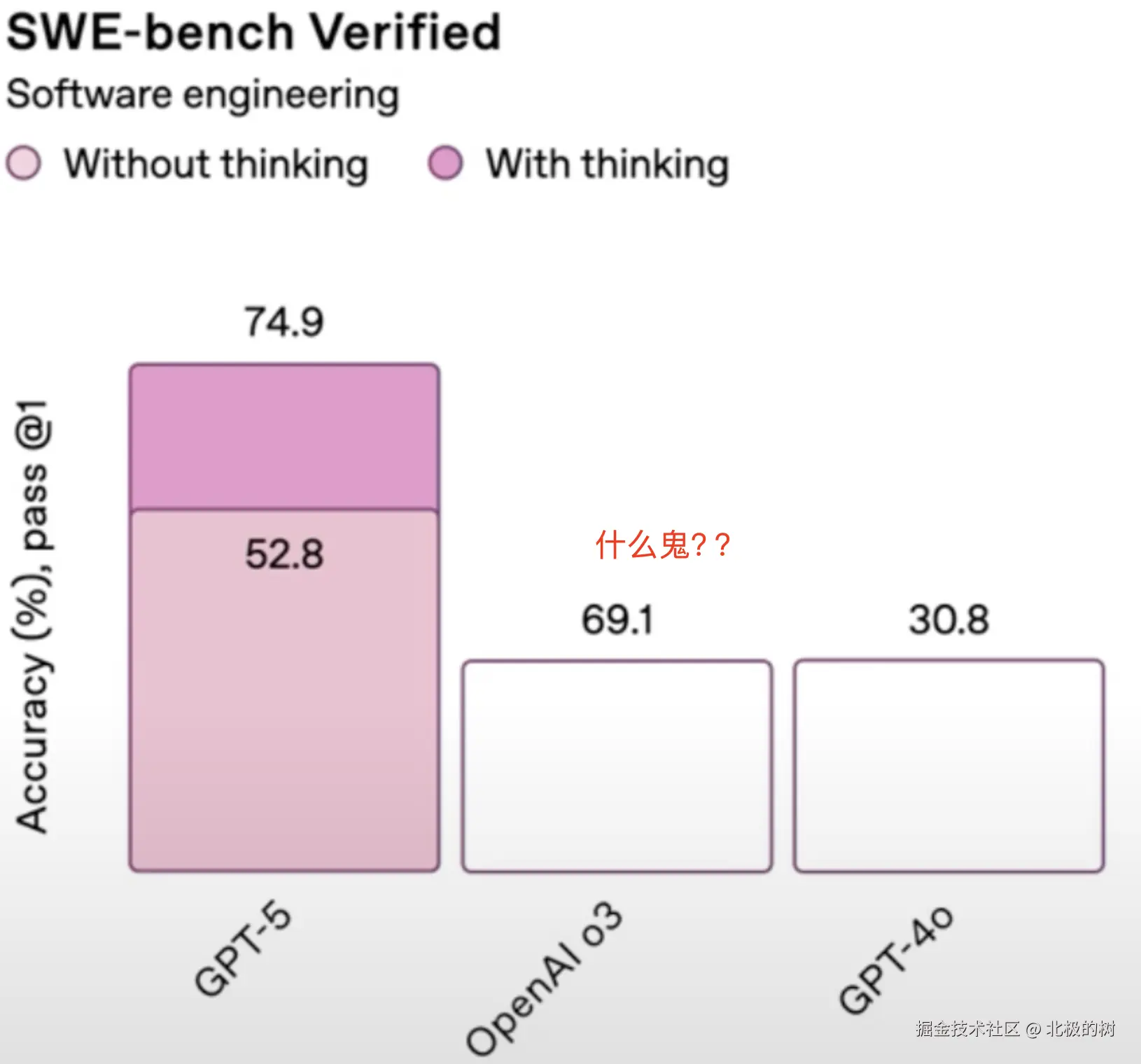

我也在熬夜看着发布会,虽然Sam Altman站在聚光灯下,骄傲的宣称着"最聪明、最快、最有用"的模型,但全场看下来,除了重复且枯燥的性能指标堆砌,我并没有看到任何AGI的痕迹。

甚至在演示环节,连简单的图表都画错时,我的心态也崩了,失望的上床睡觉。

"

关于SWE-bench等指标的理解,可阅读之前的一篇文章《AI浪潮下的代码与人:程序员的挑战与机遇》

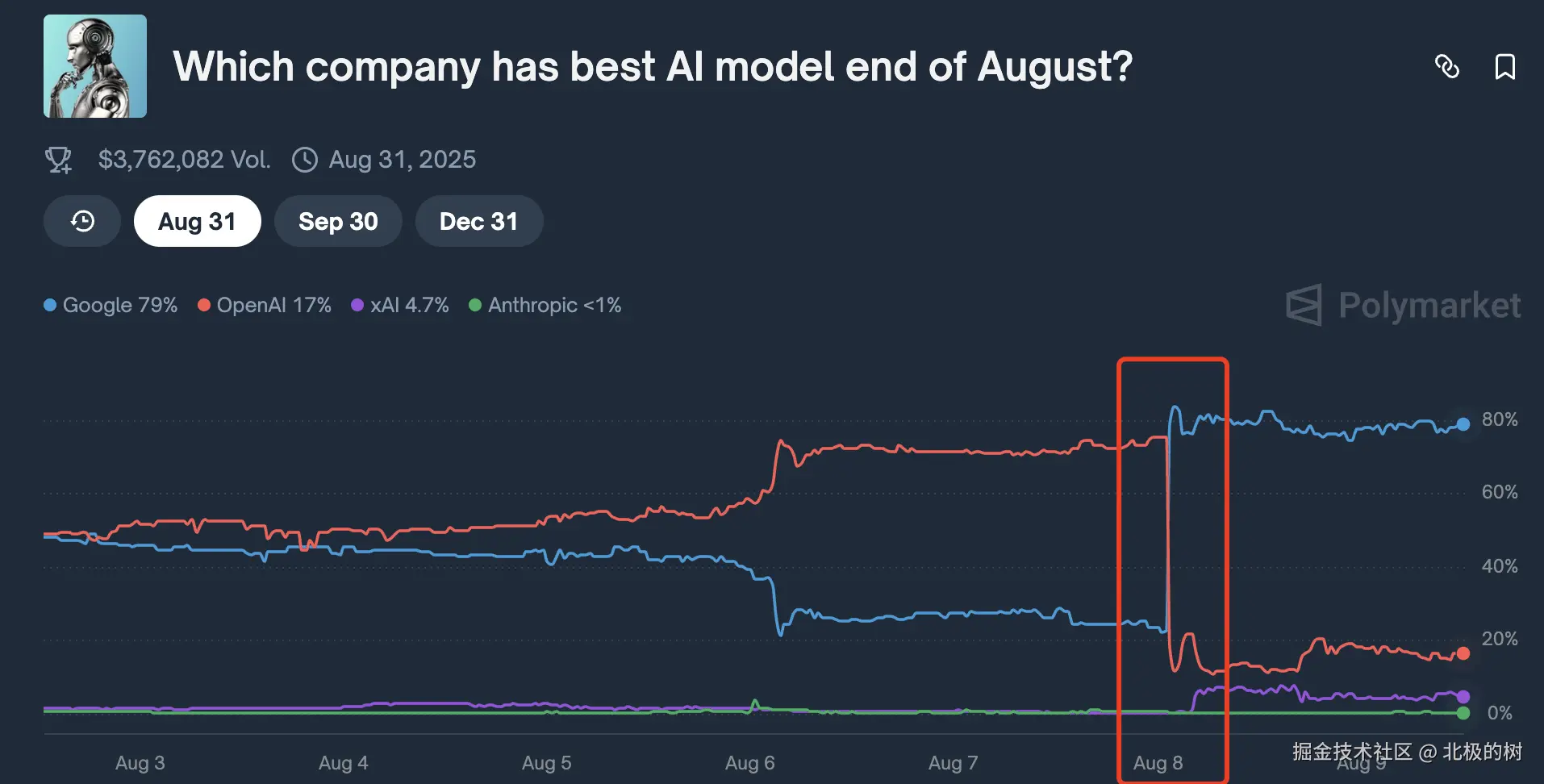

市场也迅速做出了反应,在GPT 5发布会进行的短短几个小时内,预测市场Polymarket(美国知名的去中心化市场预测平台)上也出现了比较戏剧性的一幕:发布会前,市场预测OpenAI在8月底前拥有最佳AI模型的概率高达76%,而Google仅为23%。发布会结束时,这两个数字完全颠倒,Google的概率飙升至79%,而OpenAI则暴跌至17%。

这60多个百分点的惊天逆转,是用户在Polymarket上用真金白银投下的不信任票。

这也引出了一个比较核心的问题,这些用资金投票的"聪明钱"到底看到了哪些真相与趋势?

我认为最核心的原因是(仅代表个人看法): 曾经的OpenAI是革命者,它带给了全世界惊艳的ChatGPT 3,让我们看到了AGI的曙光。而如今,它依旧还在专注于打磨现有AI范式 下的产品,使其更精致和便宜。而谷歌这个曾被OpenAI打得措手不及的巨头,却已在不知不觉间构建起了下一个AI范式的基础设施: 一个能够理解并模拟物理世界的、深度整合的智能生态。

接下来,我将基于我的观点深入展开。

OpenAI的GPT-5:成熟架构下的精致打磨

Sam Altman 宣称GPT 5为一个统一的智能系统,将其比作"博士级专家"。

它能够根据任务的复杂度、通过一个实时路由器,自动在快速响应模型和思考模型之间切换。而且在写作、数学、健康和视觉感知等多个领域取得了最先进的成果。大模型令人头疼的幻觉率也从早期模型的20%降低到4.8%。

然而,当抛开这些陈词滥调,我们重新审视社区真实的体验数据时,看到的是另一幅景象。

在行业公认的Artificial Analysis智能指数上,GPT 5(最高推理模式)的得分仅为69分,只比xAI的Grok 4高出一分,比谷歌的Gemini 2.5 Pro高出4分。

"

ArtificialAnalysis.ai 是一個獨立的第三方平台,通过权威的对比,帮助用户根据自身情况选择最佳模型,吴恩达也强烈推荐过。

当大模型的行业领头羊之间的差距以个位数来衡量时,我觉得已谈不上什么革命性的突破,而是在各种细节层面进行极致优化的激烈内卷。

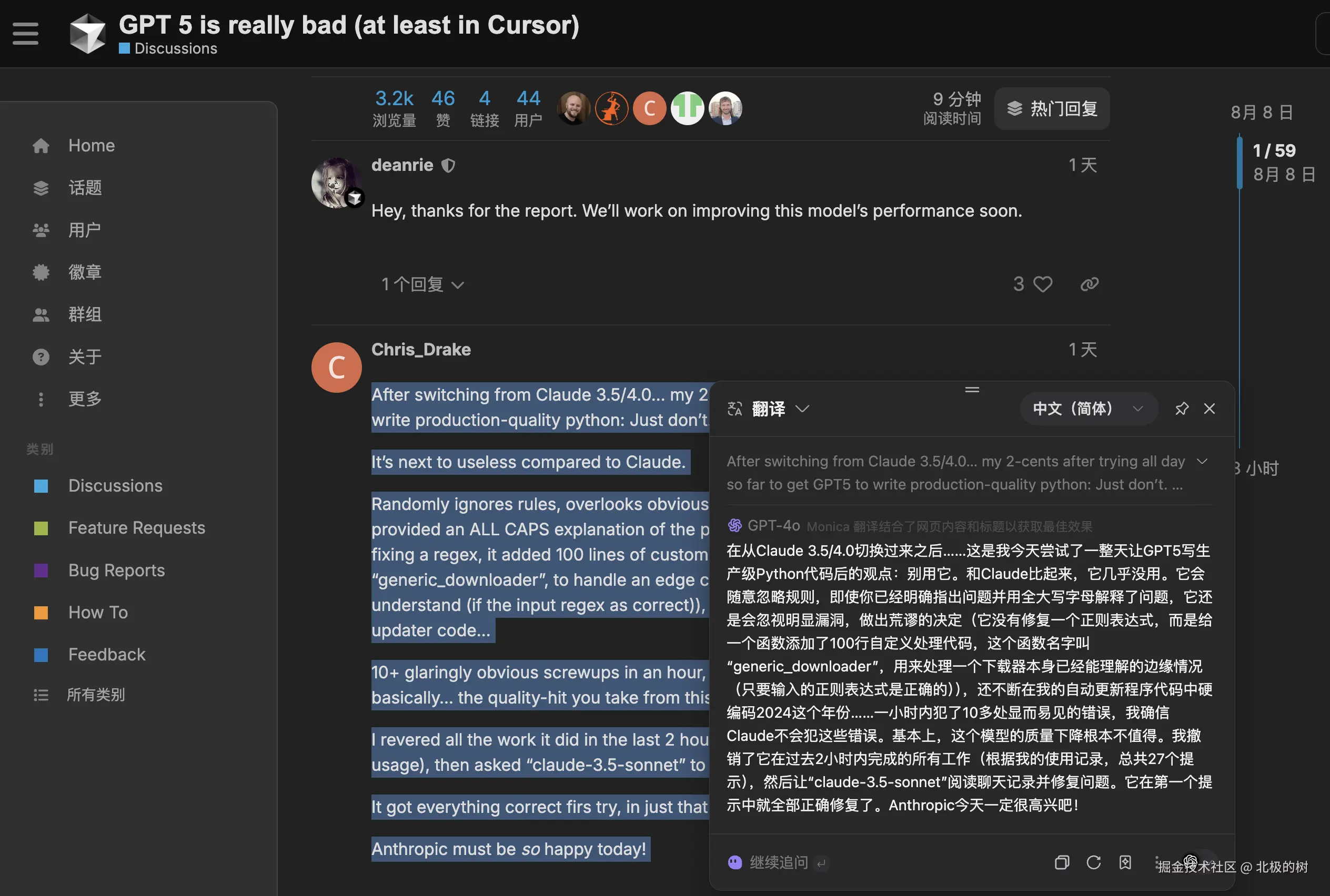

由于GPT 5发布后,Cursor也很快集成了。我第一时间体验了下,在一个复杂的Python工程里用Claude-4-Sonnet和GPT 5分别尝试解决同一个问题,Claude-4-Sonnet依旧表现亮眼,而GPT 5却差强人意。

为了避免幸存者偏差,我又去Cursor的开发者论坛上看了下,也是充斥着"非常令人失望"、"慢得令人痛苦"、"与Claude相比几乎毫无用处"等评价。甚至有一位开发者反馈,GPT 5在处理一个简单任务时,宁愿增加100行冗余代码,也不愿修复一个正则表达式的错误。

作为一名程序员,我能深刻体会到,这种开发者层面的"幻灭感"可能是比任何基准测试都更危险的信号。

OpenAI的崛起,很大程度上是建立在赢得我们程序员青睐的基础上。编程很明显是其API最高价值的应用场景之一。如果Claude等竞争对手在这一核心垂直领域被咱们普遍认为更胜一筹,那么开发者将用脚投票,OpenAI赖以生存的生态系统护城河便会出现裂痕。

若最后只能依靠API价格战来维持市场份额,会非常可悲,因为这是一种远比技术优势脆弱的竞争地位。

"

GPT 5的发布会上,最吸引眼球的并不是性能,而是它的定价策略。OpenAI将GPT 5的API输入价格每百万token 1.25美元,直接看齐谷歌Gemini 2.5 Pro的最低档位,同时相较于其主要竞争对手Anthropic的Claude Opus 4.1(输入价格为每百万token 15美元),便宜了整整12倍 。

OpenAI的企业文化之痛

我觉得OpenAI的成功,某种程度上也变成了它目前的枷锁。

大模型公司要持续发展,需要庞大的算力支撑。OpenAI成立之初是一家专注于AGI探索的非盈利研究机构, 如今在Sam Altman的带领下已转变为非盈利/盈利混合体公司,它必须不断向投资者和公众证明其增长势头和技术突破。

这种外部压力催生了一种"公关先行"的文化,也就是产品发布的节奏和营销的方式,在很大程度上是为了满足资本市场的期待。

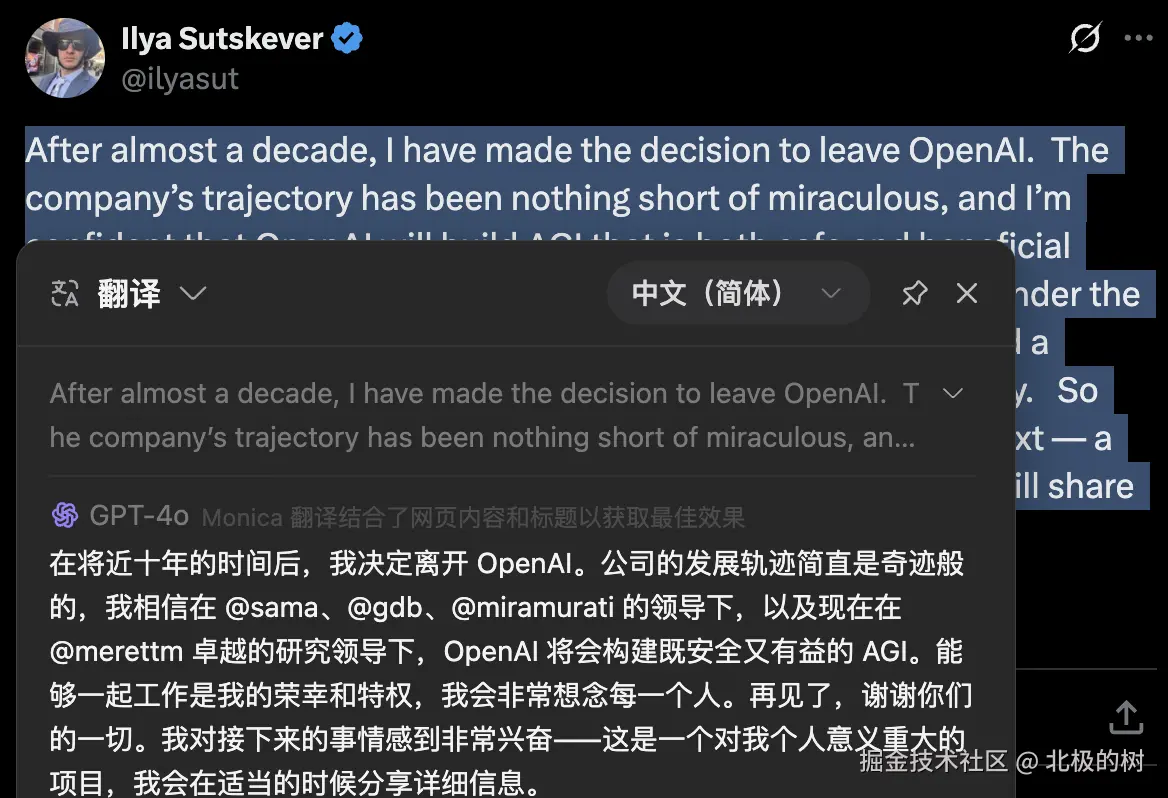

最终,这种慢慢转变的企业文化也违背了很多AI大神最初加入OpenAI时的愿景。

Ilya Sutskever,作为OpenAI的联合创始人、首席科学家以及深度学习领域的泰斗级人物,去年就因对公司发展速度和安全问题的担忧,主导了罢免CEO Sam Altman的行动 ,最终Sam Altman获胜,Ilya出走。随后,安全团队的另一位核心人物Jan Leike也宣布离职 。

Jan Leike的离职声明,也揭示了这场权力斗争下的部分真相,他直言表示:"我与OpenAI领导层在公司的核心优先事项上存在长期分歧,直到我们最终达到了一个临界点......在过去几个月里,我的团队一直在逆风航行。有时我们为了获得算力而苦苦挣扎,进行这项至关重要的研究变得越来越困难。"

这句"为了获得算力而苦苦挣扎",表明了,对大模型发展至关重要的"超级对齐"团队,却在OpenAI利润先行的商业化目标追逐过程中逐步被边缘化了,最终,该团队在两位负责人离职后被解散 。

我在推特上看到一句分析总结,深有同感:"GPT-5的平淡发布与核心安全团队的瓦解,并非两个孤立事件。它们是同一种"疾病"的两种症状:当一家公司的文化,从技术创新驱动转向公关和融资驱动时,那些使其伟大的核心原则------对前沿科学的纯粹追求和对长远风险的审慎态度------便开始被侵蚀。 "

谷歌的Genie 3:锻造新现实的引擎

与OpenAI挤牙膏般的创新形成鲜明对比的是,谷歌几乎在同一时间展示了Genie 3,一项真正能被称之为跃迁的技术。

要理解Genie,我们首先得理解什么是世界模型。

它不是一个简单描述世界的AI,而是能够模拟世界的AI,从零开始生成可交互的、动态的虚拟环境。这代表了从目前的"生成内容" 到未来的"生成世界" 的技术跃迁。

从官方演示来看,Genie 3能仅凭一句文本提示(例如"一个维多利亚时代的房子,里面有通往沙漠维度的传送门"),便可实时生成一个可供用户自由探索的3D世界,其渲染分辨率达到720p,帧率稳定在24 FPS 。与前代模型只能维持十几秒的互动相比,Genie 3的互动时长延长到了数分钟 。

演示视频请看官网:deepmind.google/discover/bl...

此外,Genie 3拥有两项核心能力:

- 时空一致性与记忆:当用户在虚拟世界中探索,离开一个地点再返回时,场景中的物体和细节(如墙上的标记)会保持一致。模型拥有长达一分钟的视觉记忆,确保了世界的持久性和可信度 。

- 可提示的世界事件:用户可以在模拟过程中通过文本指令实时改变世界。输入"开始下雨"或"添加一只穿着天鹅绒背心的巨大猩猩",世界便会相应地动态演化 。

虽然Genie 3的互动性目前还是局限于几分钟,离真正商业化应用还很远,但我觉得它具有极其牛逼的战略意义。

人工智能的下一个前沿,毫无疑问是具身智能。具身智能的核心特点是能够在复杂环境中主动完成不同复杂度的任务。要训练这样的智能体,需要海量、多样化且可交互的模拟环境。

随着Genie 3的持续进化,它完全有能力成为创造这些环境的引擎。它可以为谷歌提供一个几乎无限的、低成本的训练场,用以培养下一代能够理解物理定律、导航复杂空间、并与环境互动的AI智能体。这是那些仅仅在静态文本和图片数据上训练的大模型永远无法企及的能力。

因此,当OpenAI依旧在完善大模型这个"大脑"时,谷歌已经在建造一个工厂,用来生产能够使用这些"大脑"与世界互动的"身体"和"感官"。我认为这是一个着眼于未来十年的战略性布局,而且它的复利效应会随着时间推移和技术进步而愈发明显。

谷歌的战略布局:AI注入的生态系统

与OpenAI单点押注GPT模型的策略不同,谷歌将AI深度注入到了它庞大且成熟的产品生态系统里。

其目的是希望通过AI赋能数十亿用户每天都在使用的产品,从而构建一个坚不可摧的护城河。我在之前的文章《AI浪潮下的"价值洼地"?深度剖析Google I/O 2025后的谷歌困境与突围》 也有过详细分析。

简而言之,谷歌这种"AI无处不在"的战略体现在:

- 工作场景(Workspace) :Gemini无缝集成到Gmail(起草、总结邮件)、Docs(研究、写作)、Meet(会议纪要)等应用中,直接提升企业和个人用户的工作效率 。

- 移动操作系统(Android) :Gemini被设定为Android系统级的默认智能助手,能够访问设备上下文和第三方应用,提供更个性化、更主动的服务 。

- 开发者工具(Android Studio) :Gemini被直接嵌入Android Studio,帮助开发者编写、调试代码,甚至修复Gradle构建错误,从源头上锁定开发者生态 。

- 个人生活应用:Gemini能够连接用户的谷歌日历、任务和Keep,成为管理个人生活的智能中枢 。

这种战略的牛逼之处在于,它可以创造极高的用户转换成本。AI的价值不再是单点的大模型使用,而是如何利用谷歌庞大的用户数据、分发渠道和应用场景。

用户能享受到的AI带来的便利性,是深度整合后的效果,要想放弃用谷歌的AI,用户可能需要同时放弃Gmail、Android和谷歌日历等,成本巨大。

很明显,谷歌的目标是成为整个生态的拥有者:从底层的AI芯片(TPU),到操作系统(Android),再到顶层的终端应用(Workspace, Search)。纵观科技史,生态系统的拥有者(如苹果或巅峰时期的微软)一般都能获取巨大的价值,并拥有持久的市场统治力。这也是谷歌频繁遭受反垄断的核心原因之一。

结语

慢慢的我们也许会看到,一心追逐利益的OpenAI由于背离了它成立之初的愿景,导致的直接后果就是大量的顶尖人才流失,它会慢慢变得平庸,甚至消失。而谷歌却能凭借着商场多年锻造出的综合优势,构建出最持久的技术基础、最稳固的商业护城河,以及一种能够支撑长期创新的组织文化。

我长期看好谷歌,距写下这篇文章《AI浪潮下的"价值洼地"?深度剖析Google I/O 2025后的谷歌困境与突围》至今,我的谷歌仓位已有可观的盈利,还是那句话,谷歌从未让人失望。