你有没有遇到过这种情况?

数据拉了很多,图表做得也挺漂亮,但一进复盘会,业务负责人一句"所以这数据说明了什么?"你就语塞了。

或者,别人让你分析用户流失,你花了三天跑数、建模、出报告,但业务方看完之后淡淡一句:"嗯,看起来跟我们之前猜的差不多。"

更尴尬的,还有一种情况:

你把一堆数据拼命做成 PPT,但到了老板那里,他只看了标题页,然后问:"所以现在该怎么改?"

这些场景,说白了,都指向一个问题:

作为数据分析师,你有没有一套自己的"底层逻辑"?

也就是说,不是你掌握了多少工具、会写多少SQL、能画多少图,而是------你**有没有能力,把数据分析这件事,做成真正能推动业务的"决策引擎"**。

那么问题来了,数据分析师底层逻辑到底是什么?怎么构建?

今天我们就来聊聊这个话题。

一、什么是"底层逻辑"?

我们不讲那种晦涩的哲学定义,我们就用一句最通俗的方式来说:

底层逻辑,就是你做每一件事背后的"为什么"和"怎么判断"。

比如,为什么你选择用留存率作为用户分析的核心指标?为什么你在电商数据分析中先看转化率,而不是先看客单价?为什么这个结论你觉得"站得住",那个结论你觉得"只是凑出来的"?

这些判断依据,就是你的底层逻辑。

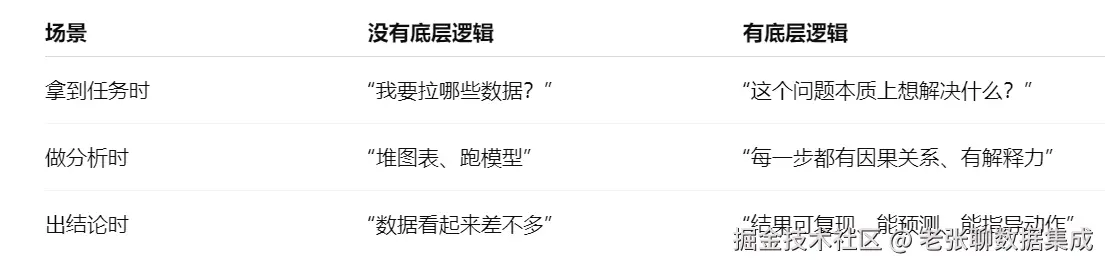

而一个有底层逻辑的分析师,和没有逻辑只会"接单干活"的分析师,差距在于:

所以,构建底层逻辑不是做加法(多会几个函数、多懂几个模型),而是做减法------去掉那些没有意义的步骤,留下真正有价值的判断方式。

二、底层逻辑的核心是什么?三句话讲清楚

说到底,数据分析师的底层逻辑,离不开三个核心问题:

1. 你到底在解决什么问题?

别笑,这个问题90%的人都回答不清楚。

很多分析师一拿到任务就跳进"拉数做表"的环节,殊不知,业务的原始问题和你分析时的"伪问题"往往不是一回事。

举个例子:

业务说:"我们想知道为什么最近订单下降。"

你分析了五个维度:UV、支付转化率、平均客单价、退款率、活动力度,最后说:"可能是流量少了。"

结果业务方说:"这个我知道,我想看的是老用户是不是也不下单了?"

你看,这就是没把问题澄清好,做了一堆"不是重点"的分析。

底层逻辑第一步,就是------界定问题,澄清边界。

你可以学会一句话术:

"你希望通过这份分析,做出什么决策?是判断A还是B,还是想优先级排序?"

2. 你有没有一套"框架"来组织你的分析思路?

有底层逻辑的人,做分析不是靠"感觉",是靠结构化思维。

比如分析用户流失,你可以按以下框架来拆:

- 先界定流失定义(几天不活跃?注销?无订单?)

- 再做流失率拆解(总量 → 分渠道 → 分人群 → 分使用场景)

- 然后拆原因:是产品问题?体验问题?价格问题?

- 最后看影响:是否是高价值用户?是否是重复下单用户?

这种拆解思维,就是分析师的"作战地图"。你有地图,就不会乱跑。

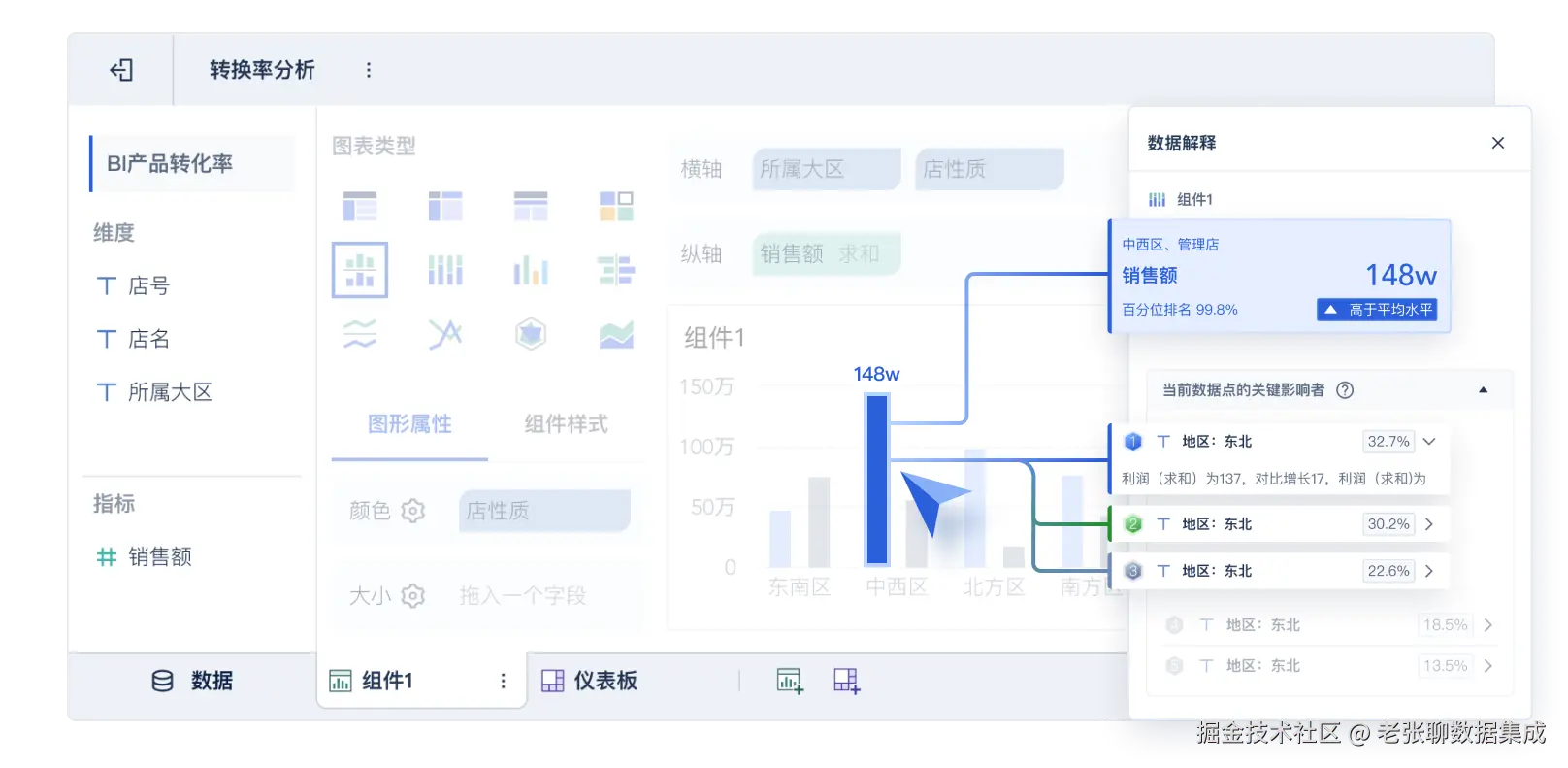

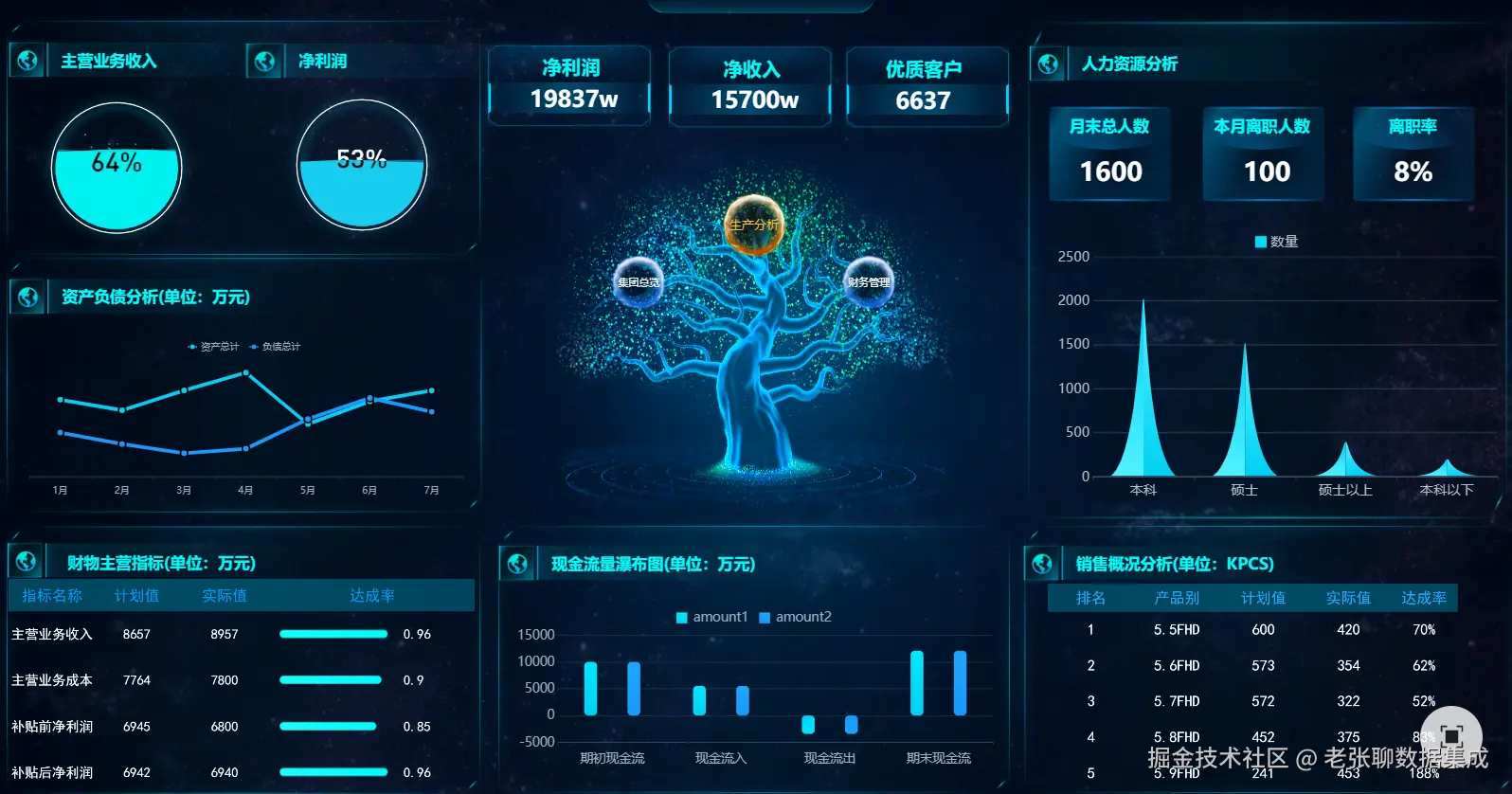

BI里最核心的价值,不是画了多漂亮的图,而是你能不能搭出一个有闭环的分析结构。

3. 你能不能用数据说出"结论 + 因果 + 建议"?

很多分析报告最后只有"观察",没有"解释";只有"现象",没有"建议"。

比如你说:"最近转化率下降。"业务会问:"为什么?"

你说:"可能是因为页面加载慢。"业务继续问:"那我们要怎么改?"

这时候,如果你没做AB test、没做多变量分析、没算影响程度,那你就是"猜"。

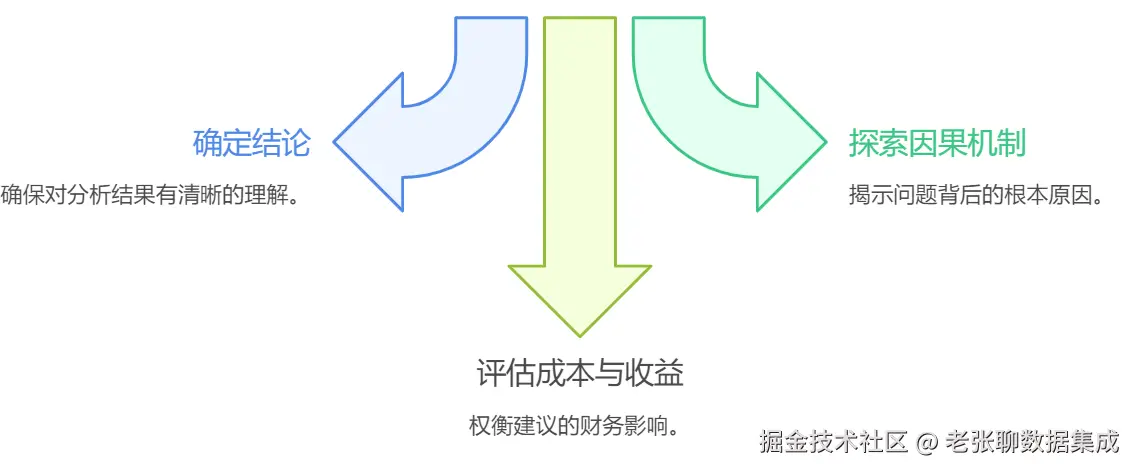

真正的底层逻辑,是你能做到这三件事:

- 结论是什么?

- 背后的因果机制是啥?

- 我给出的建议,有没有成本与收益对比?

很多时候,业务方不是不信你,而是你没把分析做成"靠谱的建议",他怎么敢照做?

三、从 BI 视角出发,怎么构建数据分析师的底层逻辑?

我们从 BI 的实际工作流程出发,把构建底层逻辑的过程,拆成五个步骤。

每一步都用"平时业务场景 + BI 实操"的方式来讲,真实又可落地。

1. 先问清楚:这个分析到底是为了什么决策?

市场部如果问你:"最近我们活动效果一般,能不能分析一下原因?"

很多人上来就跑数据,结果做了一堆曝光、点击、成交漏斗,最后业务一句话把你打回原形:"我想知道到底是文案问题,还是渠道问题。"

BI视角的正确做法是:先界定业务目的。

你得主动问一句:"你想通过这个分析,决定什么?是关掉渠道?优化人群?调整物料?"

如果你有 BI 工具,建议你:

- 建一个"分析目标"输入框,让每次任务都带上目标类型(诊断类、对比类、预测类)

- 把问题拆成几个子问题 + 对应可量化指标(比如:投放渠道→ROI、点击率、转化率)

这就是"问题驱动型分析"的起点,也是逻辑搭建的第一砖。

2. 再拆结构:这个问题应该从哪些维度来分析?

老板如果问:"我们最近销售额下降了,你看看是哪里出了问题。"

你要知道,"销售额"只是一个结果,想分析背后原因,必须先拆结构。

用经典BI思维,建议你走这三步:

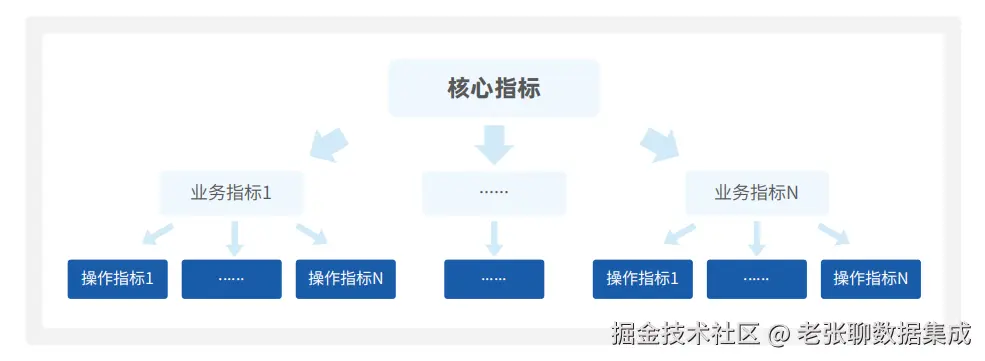

🔹 建立业务指标树(BI指标拆解法)

销售额 = 流量 × 转化率 × 客单价 再拆:

- 流量 = 新访客 + 回访用户

- 转化率 = 页面停留 + 加购 +支付

- 客单价 = SKU价格结构 + 组合购买比例

你会发现,真正有用的分析,往往不是看"报表",而是能**在 BI 里搭出这样一棵"指标树"**,一眼看出变化点在哪。

🔹 做时间对比 +分人群 +分渠道

结构不怕多,怕没逻辑。建议你用 BI 工具的"多维分析"功能,一键对比:

- 本周 vs 上周

- 新客 vs 老客

- 自然流量 vs 投放流量

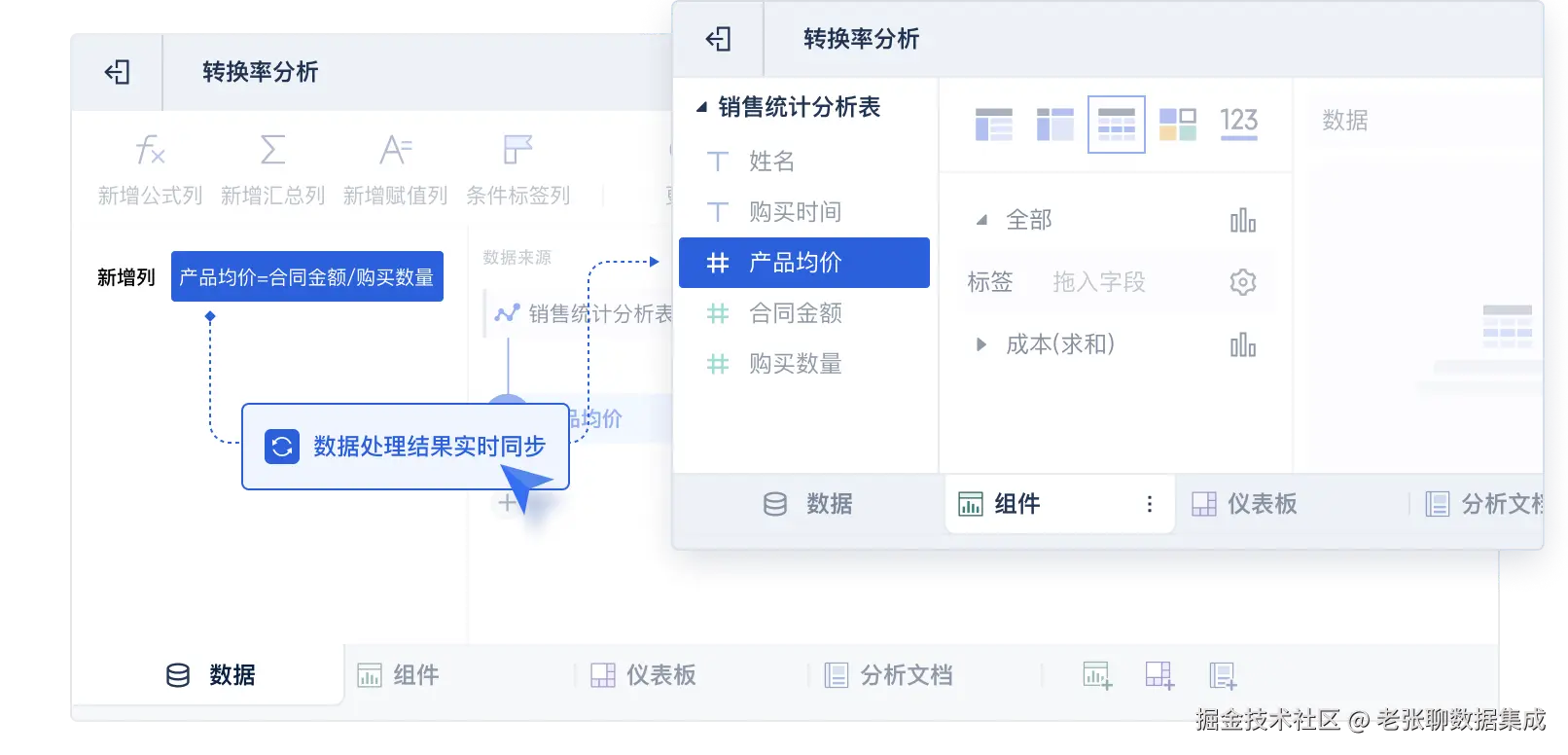

3. 数据只是一半,背后的"因果逻辑"才是关键

当你发现转化率下降了8%,图也画出来了,但业务问你:"为啥?"

你该怎么答?

这个时候你不能说"数据就是这样",而是得构建解释模型,哪怕是简单的归因假设。

BI里的做法是:

- 加上"行为路径"图 → 看转化漏斗哪里掉的最多

- 拉出"用户特征"维度 → 看是不是人群结构变了

- 做"指标联动图" → 看点击率和价格调整之间有没有明显对应关系

这一步,是最考验你"做分析"还是"讲业务逻辑"的分水岭。

建议:你做完分析图,一定要在 BI 面板旁边写上假设+解释,用文字引导业务怎么读图。

4. 分析最终要能"建议落地",不然就是表演

当你出了一份留存分析报告,数据一切正常,老板问你:"我们接下来要怎么做?"

这个时候你不能说"多看看数据再说",你得提出具体建议,比如:

- 如果30天留存差,是不是说明新手引导太弱?

- 如果老用户留存稳,但消费频次降,是不是要推动二次激励?

- 如果用户流失集中在特定人群,是不是可以定向唤回?

BI的价值,不是"汇报数据",而是"帮业务做决策"。

所以你一定要会做这两件事:

- 用 BI 建一个"模拟决策面板",不同假设影响什么指标

- 每份报告最后都给出"建议项 + 数据支持 + 预期效果"

5. 每次做完分析,都回头"复盘你的逻辑链条"

构建底层逻辑,不是一蹴而就的,它是你每次分析之后的一次次自我"编程"。

我建议你用下面这个"BI分析师复盘五问",写在每份报告最后:

四、写在最后:真正厉害的分析师,是能把复杂问题讲简单的人

我们说了这么多,其实底层逻辑这件事,归根结底就一句话:

不是你分析得多复杂,而是你能不能把复杂问题讲清楚、做明白、改得动。

数据分析师的成长,不在于你拉了多少数据,而在于你有没有在每一次分析里,问自己这几个问题:

- 我在回答一个对的业务问题吗?

- 我的分析逻辑能复用吗?

- 我的图表,业务看得懂吗?

- 我的建议,有没有被真正用起来?

当你开始带着这些意识工作,你就开始有自己的"底层逻辑"了。

数据分析,不是"给一个问题,做一份报告",而是------

帮业务看得更清楚、做得更聪明、走得更快。

所以,构建自己的底层逻辑,不是让你变得更"技术宅",而是变得更"业务型"------更能解决问题、更能协同团队、更能带来结果。