这里是项目的 Github仓库 ,里面既有简单的完善代码质量任务,也有作者完全搞不定的各式难题,无论你是单纯想熟悉一下PR流程,还是愿意帮助作者完善项目,亦或是看完文章之后想了解一下实现方式,这里都欢迎你的到来!

你觉得,实现这么一个看起来只有两页的简单APP需要多久?

很多人的第一反应可能是:两天?

而我的答案是:整整18天 ,并且每天肝将近16个小时。

为什么?因为作为一名即将大二的野路子前端,这不仅是我第一次接触 Uniapp,更是第一次真正独立完成一个全栈项目 。它与我之前照着B站视频亦步亦趋做项目有着根本上的不同。

因此,我决定写下这篇文章,把我这18天里总结的所有经验教训分享出来。虽然项目基于Uniapp X,但我认为不管使用哪个技术栈进行开发,这篇文章都会对你有所启示。

事先声明

本人只是一名即将大二的前端初学者,文内总结的内容都只是我的个人经验和看法,是面向和我一样从未开发过全栈项目的前端小白所作。

如果你是经验丰富的前端大佬 ,欢迎你移步我的Github仓库,为这个小小项目提出一些宝贵的 Issue 或者 PR。你们的任何一句指点,对我来说都是巨大的帮助。

当然,你也可以继续看下去,如果有哪些地方我说得片面或者有误,也欢迎在评论区里指出或纠正。

选型:光环之下的 "隐形成本"

为什么选择 Uniapp X?

我的初衷非常简单。放眼国内市场,移动端(尤其是小程序和APP)的开发需求依旧旺盛。作为一名 Vue 技术栈的开发者,Uniapp 那句 "一端编译,多端运行" 的口号深深吸引了我。而 Uniapp X,作为其未来的迭代方向,主打能编译成原生应用,性能更强,这听起来简直是完美的解决方案。于是,我毫不犹豫地将它定为项目的主要技术框架。

然而,经过一番实践和复盘,我才意识到,对于许多开发者(尤其是新手)而言,技术的"新"和"强",往往伴随着你必须仔细评估的隐性成本。

隐性成本一:功能覆盖 ------ 你需要的功能它支持吗?

选择一个框架,我们不能只看它"有什么",更要看它 "没什么" 。

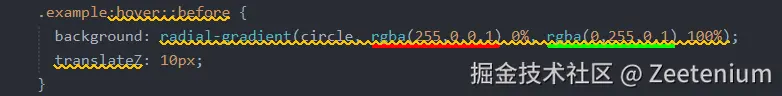

Uniapp X 为了实现代码到原生的编译,舍弃了大量在 Web 端常见但在原生端难以兼容的特性。比如 CSS 中的 3D 变换、径向渐变、伪元素、伪类选择器......这些在 Web 开发中信手拈来的工具,在 Hbuilder 编辑器里都变成了刺眼的黄色波浪:"不支持"。许多酷炫的想法,在诞生的那一刻就因为框架的限制而被迫放弃。

你可能会以为,做出了如此大的牺牲,至少跨端兼容性会很好吧?事实并非如此。各个平台(iOS, Android, 不同的小程序)支持的属性和事件不尽相同。你几乎每写一行代码,都需要去翻阅文档,确认这个功能在目标平台上是否支持。如果不支持,你将面临两个选择:要么放弃这个功能,要么通过复杂的终端判断和替代方案来"曲线救国"。这样写出来的代码,其复杂度和维护成本,甚至还不如为不同平台单独编写两套来得清晰。

在挣扎了两天后,我最终放弃了同时开发小程序版本的想法。

选型思考一: 在评估一个框架时,请优先列出你的核心需求,然后去验证这个框架是否会因为功能限制而阻碍这些需求的实现。

隐性成本二:学习曲线 ------ 文档和资源对新手友好吗?

这里有一个常见的误区:有文档,不等于文档对新手友好。

举个项目中的例子。在使用 webview (相当于内置小型浏览器 可以通过挂载Vue页面来实现原生所不具备的功能)时,我发现从 webview 返回的事件(event)对象,虽然 console.log 能完整打印出其内部所有内容,但我却无法通过 event.detail 读取其属性。官方文档对此问题的描述只有短短一行,几乎没有任何参考价值。

为了解决这个问题,我尝试了定类型、写接口、转语法等各种方案,均以失败告终。最后,我只能采取"隐瞒编译器"的方法:将整个 event 对象强制转换为字符串,然后通过关键词匹配和字符串切割来"提取"我需要的信息。项目就以这种方式跑了十几天,直到后来我偶然在文档的另一个角落,发现官方为这个 event 定义了一个专门的事件类型。

学习资源方面同样匮乏。你在B站搜索"UTS语法",会发现有且仅有一位UP(还是在我完成项目之后才发布的)出了简短的相关视频,更不用提像 Vue 那样成体系的教学课程了。所有的知识获取,几乎完全依赖于自己逐行阅读和理解官方文档。

一个成熟的技术,其文档会成为你的向导,丰富的社区资源会为你指路。而一个新兴的技术,则需要你自己摸索前行。

选型思考二: 参考自身情况,你是否愿意为探索一门新技术投入大量的时间和精力?

隐性成本三:社区生态 ------ 遇到问题时,有地方求助吗?有轮子可用吗?

这在项目能顺利进行的时候容易被忽视,但一旦遇到问题,就会意识到周围环境有多么贫瘠。

在开发初期,我被 webview 的加载问题卡住了。我能成功加载官方示例中的单文件 HTML,却无法加载我自己用 Vue CLI 打包的多文件网页应用。整个原生端的调用代码只有短短 7 行,逻辑清晰,但我百思不得其解。我将问题发布在官方论坛,十几个小时后才收到一条回复,但即便是这位社区等级很高的热心大佬,也未能给出解决方案。

再比如,当我想在项目里集成一个常用的模态框(Modal)插件时,整个官方插件市场,居然只有两个相关结果,其中一个甚至 0 人下载。面对这样的插件,别说风格是否符合自己的项目,你敢用吗?

诚然,这些基础组件我们可以自己"造轮子"。但当你不想把宝贵的时间浪费在手搓日历选择器这类基础组件上时,你才会发现一个完善的生态系统是多么可贵。一个活跃的社区、丰富的插件生态,是我们在遇到难题时最坚实的后盾。

选型思考三: 如果在开发中遇到棘手问题,社区里是否能快速找到答案?是否有现成的、可靠的"轮子"能帮你节省时间?

写下这段文字,不是为了劝退新手使用某项特定技术,只是希望你在进行技术选型时,暂时忘掉那些 "性能猛兽"、"未来趋势"的耀眼光环 ,回归到项目的本质需求上。

决策:独立开发的"不可能三角"

在编写项目的过程中,你会发现在做技术决策时经常陷入无休止的纠结。

就拿项目里账号的登录功能举例,我是该用 uni-id 这种现成的、封装完美的方案,还是自己手搓一套账户系统呢?

用 uni-id?学一下怎么调用方法就成,实现速度快,用户体验好, 然而它把所有东西都封装好了,我根本不知道它是如何实现的,只知道调用这个或那个方法,我如何通过项目去了解账号的管理方式、token的加密验证?

那手搓一个?原理确实能学到, 但效率极低,并且想实现诸如一键登录的功能,对我一个萌新来说完全不现实,不仅如此,自己写的简单逻辑,安全性也远远不如用uni-id集成的处理方法。

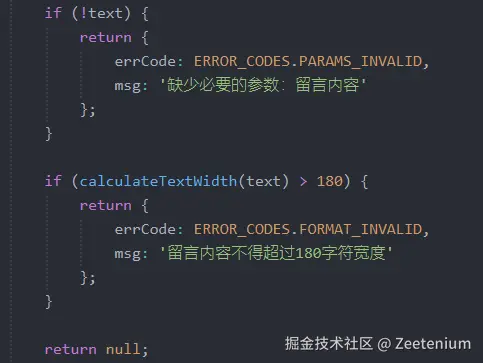

再举个例子,一个大概率不打算上线的项目,为了防范永远不会出现 的简易恶意攻击,要不要浪费几天时间做这些对技术没有一点提升的苦力活------专门给三端(Webview端-Uniapp端-服务器端)通信全部加上大量重复的卫语句,进行所谓的防御性编程呢?

(已经在前端校验过的信息,为了"不信任"原则必须重新校验)

实际上,这种折磨的根源,来自于三种想法的冲突,而我把它们总结为开发中的不可能三角:

- 原理导向:追求的是知其所以然,想把每个技术的底层原理都搞得明明白白。

- 交付导向:追求的是效率和速度,目标就是用最快的方式把功能实现出来。

- 产品导向:追求的是用户体验和程序的健壮性,希望交付一个稳定、好用的产品。

这三种思想虽然大多数时候相辅相成,但是一旦发生冲突就极其难以取舍;如果不对这三者预设一个优先级,你就会像我一样,在遇到这类问题时,陷入无休止的左右脑互搏和精神内耗。影响进度不说,做出取舍之后还难以释怀。

所以,在你新建项目文件夹之前,先问自己一个最核心的问题:

我做这个项目的首要目的是什么?

- 是为了掌握工作技能、准备面试?那交付导向就是第一位的,你要展示的是你快速实现功能的能力。

- 是为了吃透某个框架、学习底层?那原理导向就排第一,哪怕慢一点,效果差一点,也要消化知识。

- 是为了上架运营、给真实用户使用?那产品导向必须是最高优先级,不容置疑。

在项目开始前,狠下心,给它们的重要性排个序。在开发过程中,一旦遇到冲突,就严格按照这个排序来做决策,这能帮你减少至少 90% 的精神内耗!

当然,我这么说,不是让你变成一个极端的人。只看重其中某一种,你可能会成为:

- 只会重复造轮子的理论派

- 知其然不知其所以然的调包侠

- 不切实际的完美主义者

我提供的思路,只是让你确实不得不在某些功能上舍弃掉其中之一时,能有一份快速决策的"指导方案"。

执行:完美的蓝图与现实的碰撞

一个完整的产品,它要面对的,不是安稳的开发环境,而是 无法预测的网络波动、千奇百怪的设备硬件、甚至匪夷所思的用户操作 。这是在我以前开发Web端的demo项目时很难体会到的,无非是注意一下响应式布局,保证大部分情况下布局不会错乱罢了。而真正开发一个能称为产品的全栈项目,以上所有因素你都不得不进行考虑。

举个在移动端项目开发时最容易遇到的问题:设备兼容性。

你们前面看到的这个"四不像"的主页,曾经是一个 充满了各种华丽特效、酷炫动画的3D界面 ,这也是我做这个项目当时最引以为豪、最独特的 "亮点" 。

为了实现它,我专门花了好几天去研究 webview 的搭建和通信。在我电脑的安卓模拟器上,它流畅、优雅,简直完美!

但就在我把安装包打包,发给朋友进行测试的时候,问题来了。

不断出现的闪烁、黑块与卡顿,甚至没有规律可循:有的问题出现在旗舰机而非性能差得多的中端机,所以你甚至没办法推理出它们是因为什么出现;而安卓模拟器哪怕限制它只使用1核CPU与1GB内存,都比那些高性能的手机更稳定,完全无法复现问题。而我手里只有一部手机,想测试问题也无从下手。租个远程真机测试平台?看了一眼价格,100分钟100块,只能是无奈笑笑。

为了保留这个3D界面,我开始疯狂地做减法:砍特效、砍动画、砍元素...... 直到删无可删,中低端机上仍然卡顿。

最后,我只能咬着牙,亲手把这个项目最独特、最亮眼的功能彻底阉割掉:

- 先是把 3D 效果,降级成用数字模拟透视的 2D 效果。

- 发现还是卡,又把 2D 动画继续简化。

- 最后实在没办法,我在设置页专门加了一个性能模式,连最基础的快速翻页动画都换成了渐隐渐显,才算勉强让这个主页不至于成为废稿,但看着最后的"四不像",只能是有口难言。

(降格2D前最后一刻,此时还保留着开局立牌效果和滑动时的倾斜效果)

而这个主页问题,只是在整个项目实践的意外中某个缩影罢了。你永远不知道,在开发环境外,你的项目究竟会经历何种情况,所以,与其像我一样设计出一个"光鲜亮丽"的外表再不断做减法,你们更应该从一个"原型产品"上不断做加法(实际上就是著名的MVP思想):

- 先保证存活:优先保证你的核心功能,在信号最差、性能最烂、操作最奇葩的极限情况下,依然能稳定运行。在做项目前看看能不能通过各种方式取得一两部你认为是"最低限度"的设备,在这种设备上先实现最基础的功能;

- 再考虑健壮:为你的应用增加"安全气囊"。你需要预设各种异常流程,比如网络请求失败时的重试机制、用户提交非法数据时的清晰提示、甚至是应用崩溃后的日志记录。一个能优雅地处理错误的应用,远比一个在顺利时表现完美、一遇异常就崩溃的应用要更像一个"产品"。

- 最后追求体验:当你的产品已经能在最差的环境下稳定运行时,再来锦上添花。把你那些酷炫的想法,一层层地加上去。每加一层,都回头看看,它是否对低端设备造成了负担?是否引入了新的不稳定性?这种自下而上的构建方式,能让你清晰地看到每一步优化的成本,从而做出更明智的决策,而不是像我一样,从一开始就陷入对"完美功能"的执念,最终不得不亲手将它摧毁。

这种从"能用"到"好用"的渐进式开发,才是从蓝图跨越到现实最稳妥的桥梁。

心态:独立开发中的心理难关

前面都是在讲方法,也许你在最终做完项目后对这些方法会有更深层的理解与看法,能总结出更适合自己的方法论,但接下来讲的,却是一套套方法所无法解决的问题------心态问题。

第一 数不清的妥协

就像上文3D主页的故事和"字符串切割"方法,这种妥协在整个项目里无处不在: 比如,服务器有限的读写次数限制 ,让我不得不放弃消息的实时推送,改成最原始的用户手动刷新;比如,Uniapp X所不支持的各种事件与属性,让我尝试了一天后放弃了为项目制作一个精美彩蛋动画的想法。

这些妥协,把我脑海里那个完美的、优雅的实现方案,一点一点地踢倒在地。这种感觉,就像一个想画出鸿篇巨作的画家,却被告知只能在巴掌大的纸上用三种颜色作画。这对于习惯了纯前端开发的我来说,是一种巨大的心理落差。

我不知道其他独立开发者是怎么样的,但如果你也体会过这种束手束脚的难受感觉,请一定放平心态,因为你已经知道了,至少有一个人和你感同身受。

第二 看不见的努力

我这个项目总共花了18天,但实际上,后9天的工作,几乎都是"看不见的努力"。

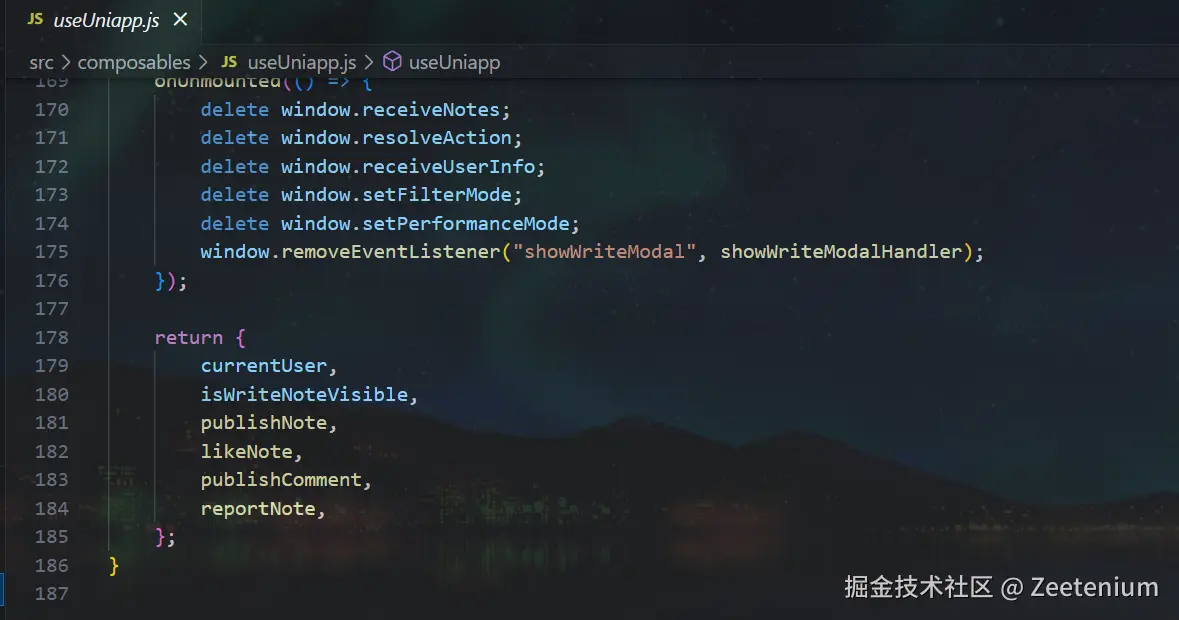

我做了什么?修补各种诡异的bug、优化已经有保底方案的主页性能、给交互加上乐观更新、解耦不同模块的逻辑、抽离公共的样式、统一后端的接口格式......

(从每个组件200多行的通信逻辑中抽离出这段还不到200行的JS代码,专门用于Webview端对Uniapp的通信)

九天前的APP,和现在的APP,从表面看几乎没什么差别 。这种原地踏步的感觉,真的很容易让人气馁,甚至怀疑自己这些天是不是在浪费时间。但请你相信,这些努力恰恰是区分一个玩具Demo和一个可靠产品的关键。如果你也正在经历这个阶段,请一定认识到,这并非原地踏步,而是从"能用"到"好用"的必经之路,是产品健壮性的基石。

第三 无止境的优化

"看不见的努力"的极端,是"追求完美"的陷阱。

每当我完成一部分重构重新审视代码时,总能发现新的bug,总会出现可以优化的地方。我在这样反复重构了几天之后,才终于醒悟:优化是无止境的,完美是一个永远无法抵达的终点。

(没错,30号那天晚上我傻傻的认为项目已经进入尾声了)

一个项目可以永远不"完成",总有值得改进的地方。所以,你要学会"完成",而不是追求"完美"。为你的项目设定一个明确的优化期限。一旦超过时间,就勇敢地为它画上一个句号。先发布,再迭代。这不仅是对你个人努力的交代,也是推动项目向前的唯一方式。

收获:代码之外的成长

讲了这么多技术上的坑、决策上的难,你可能会问,既然这么折磨,你到底为啥去做这个项目,这不是自讨没趣吗?

说实话,完成项目之后,你问我是否掌握了Uniapp开发,我只能很遗憾地说"没有",如果再打一个Uniapp项目,我仍然要一边翻文档一边写代码。

真正能从中收获的,是对"开发"这件事本身,一次彻头彻尾的认知升级。

在这之前,我对前端开发的认知仅限于拿那些常用手脚架搭几个页面,拿后端的文档做好对接而已,至于后端接口的数据结构为什么要设计得那么复杂,产品的需求为什么不停改来改去,我根本就没有关心过。

但当我自己一个人,同时扮演了前端、后端、产品、测试这四个角色后,我才真正理解了他们。

-

我理解了后端:当我看到uniCloud那有限的免费读写次数时,我瞬间明白了为什么后端要那么"抠门",为什么他们要对数据进行严格的校验和限制。因为服务器的每一个资源,都是真金白银的成本,每一次不必要的数据库查询,都是在烧钱。从那以后,我会在写前端代码时,主动思考如何减少网络请求,如何设计前端缓存,来减轻服务器的压力。

-

我理解了产品:当我为了一个"完美"的3D动效,在各种机型上反复测试、反复碰壁时,我才明白为什么产品经理有时会拒绝我们那些"酷炫"的提议。因为一个产品首先要保证的是稳定和可用,是能覆盖最广大的用户群体,而不是在一个小众的亮点上,牺牲掉大部分用户的体验。

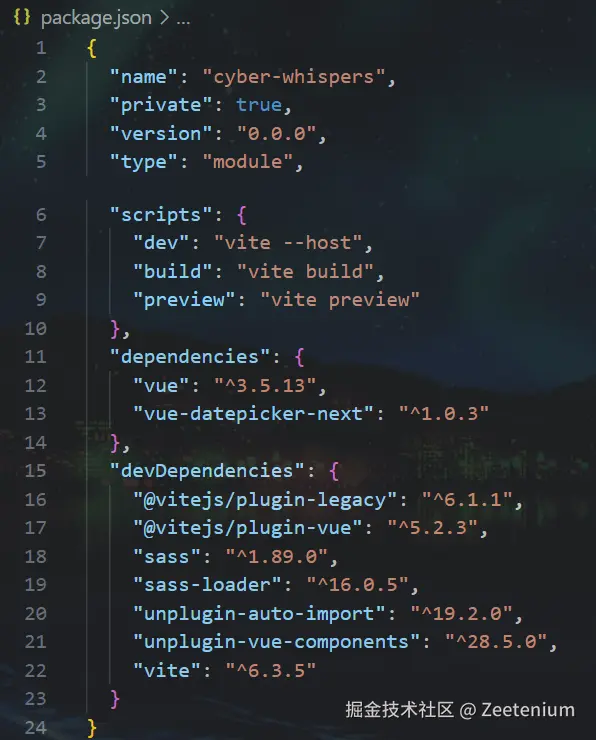

更重要的是,我终于弄明白了那些曾经让我困惑的技术本身 。过去跟着教程做项目,vue-router, pinia, element-plus......这些似乎是Vue开发的"全家桶",一股脑装上就对了。至于为什么要装?不知道,反正我知道怎么用,所有能用的地方全部改成这些,就能体现出自己 "技术高超" ,实际上是知其然而不知其所以然。

但在这个项目中的Uniapp X部分,这些库全都无法使用,迫使我通过原生方案进行管理,再回头看Vue项目,我开始思考:

- 我真的需要一个路由库吗?

- 我真的需要一个状态管理库吗?

- 我真的需要一个UI组件库吗?

当我开始问这些"为什么"的时候,我才真正开始理解这些工具的本质。它们不是"必需品",而是一个个为了解决特定问题而生的"工具" 。我学会了从需求出发,去选择最合适的工具,而不是盲目地堆砌技术。

(在删去了一切不必要的组件之后,极其干净的package.json文件)

这,才是我在这18天里所收获的知识,它们对日常的切图写界面可能没什么直接帮助,但我相信它们会在我们的技术路上不断发挥作用------至少我不再是那个只会照着教程敲代码的萌新了。

结语

所以,回到文章开头那个问题:做一个简单的APP,是否真的需要18天?

现在我可以回答:对于一个曾经的我来说,需要。但这18天踩过的坑,让我总结出了文章内可能对大佬来说无关痛痒,但是对于当时的我来说极其重要的宝贵经验。

我写这篇文章,不是为了劝退任何一个想尝试独立开发的新手,恰恰相反,是想把这份避坑地图交给你 。希望它能帮你把这18天,缩短哪怕一个钟头。过程中即使遇到了新的问题,也无需气馁,欢迎你在评论区或私信与我交流,我不是什么高手,只是比你先迈出了半步。