💡 本系列文章收录于个人专栏 ShaderMyHead。

💡 本文案例可以在 Github 上进行演示。

流光动画是游戏视觉设计中不可或缺的动态效果之一,它常见于图标强调、道具边框、UI装饰等多种场景中。

该效果通过模拟高光沿表面流动的动态变化,为原本静态的图形注入细腻的光泽感和强烈的动感表现,不仅能显著提升元素的视觉吸引力,也更易于引导玩家关注、增强界面的沉浸感:

本文将介绍如何通过 Cocos Creator 的着色器系统,来实现一些基础、有趣的流光特效。

一、线性移动流光

我们先来实现一个最常见的、线性移动的流光,它的代码比较简单:

js

// 沿斜向线性移动的流光(简单版)

CCProgram fs-1 %{

precision highp float;

#include <cc-global> // 引入 cc_time 变量

#include <sprite-texture>

in vec2 uv;

uniform UBO {

float width; // 流光宽度(基于 UV)

float strength; // 流光强度(默认值 1.6)

float speedScale; // 流光速度系数

};

vec4 frag () {

vec4 color = texture(cc_spriteTexture, uv);

float time = cc_time.x * speedScale; // cc_time.x 表示帧时间

float offset = -width + mod(time, 1.0 + 2.0 * width); // 保证偏移值循环变化

// 判断 uv 是否在流光范围内

if (uv.x >= offset && uv.x <= offset + width) {

color *= strength;

}

}

}%下方为代码的分析和扩展。

1.1 流光偏移计算

在上方片元着色器代码段的第 18 行,使用了 cc_time.x 来用于动画时间进程的计算,它是 Cocos Creator 着色器内置的全局变量(通过 cc-global 内置模块引入),其 x 分量表示「游戏从启动到当前的全局时间(秒)」,会从 0 开始逐步增加,因此 cc_time.x 在游戏里常用于驱动正弦摆动、帧动画插值。

第 19 行用于计算流光区域的偏移,-width 表示初始偏移量,确保流光在屏幕左边界之外开始,来达成「渐入」效果。

接着通过使用 mod 进行取余,起初 time 为 0,然后逐渐增大,取余结果也会从 0 逐步增加,来推动流光的偏移,从而达成流光不断移动的动画。

留意 mod 的第二个参数值被设定为 1.0 + 2.0 * width,一方面是为了保障取余的值可以在 UV 坐标的 [0, 1] 区间内循环变化,从而让流光不断循环扫过,一方面则是为了给流光消失到再次出现的过程,保留一些空白时间:

mod(time, 1.0):可以保障取余结果在 [0, 1] 区间,但当流光刚扫出画布右边,就会立刻从左边跳回来,会很突兀;mod(time, 1.0 + 2.0 * width):提供2.0 * width的缓冲地带,让流光消失后,隔一会儿再出现。

1.2 流光区域检测

鉴于流光的左边界可确定为 offset,右边界为 offset + width,那么很容易判断当前像素是否落在流光区域内部:

js

if (uv.x >= offset && uv.x <= offset + width) {

// 当前像素落在流光区域内部

}若是,就将当前像素的色值乘以强度系数 strength 来高亮展示,否则不做任何加工处理(返回原像素色值)。

此时执行效果如下:

1.3 为流光增加倾斜角度

为流光带上些许倾斜角度,可以显得更加自然,我们可以新增一个 lineSlope 倾斜率,来预设流光左边界的直线可以符合方程式:

js

uv.x = lineSlope * uv.y + offset若 lineSlope = 0,则流光没有任何倾斜;其它情况流光会随着 lineSlope 值的变化而逐步倾斜。

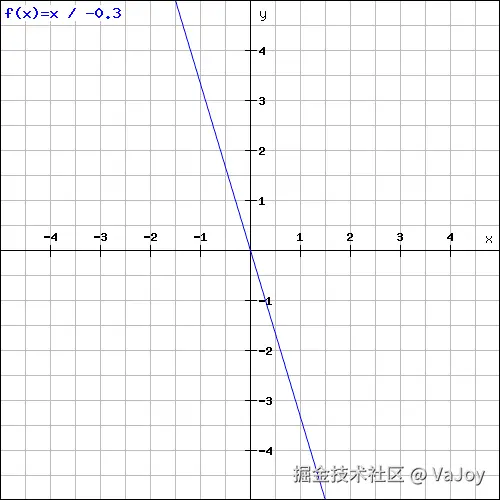

假设 lineSlope = -0.3,offset = 0,上述方程式可简化为 x = -0.3 * y,其图像就是一条倾斜的直线:

此时只要修改流光左右两侧的边界判断逻辑,便能将其倾斜化:

js

float lineSlope = -0.3; // 控制流光的倾斜角度

// 判断 uv 是否在流光范围内

if (uv.x >= lineSlope * uv.y + offset &&

uv.x <= lineSlope * uv.y + offset + width) {

color *= strength;

}此时执行效果如下:

💡 由于在 UV 坐标体系中的 y 轴是反向的(上方为

0,下方为1),故倾斜方向会和前文的函数曲线相反。

1.4 高光线性渐变

目前的流光类似一个被实心填充的矩形,我们可以将其调整为线性渐变的高光,使其显得不会过于生硬。

对于处在流光区域的像素,我们需要获取「当前像素到流光左边界的水平距离」,计算该距离在流光宽度上的占比,最后使用 mix 函数按占比调整高光的强度即可:

js

// 当前像素相对于流光线的位置(在带状区域的横向偏移)

float distanceToLine = uv.x - (lineSlope * uv.y + offset);

// 判断是否在流光带范围内

if (distanceToLine >= 0.0 && distanceToLine <= width) {

// 线性渐变:右边缘=1(最亮),左边缘=0(不亮)

float gradient = distanceToLine / width;

color *= mix(1.0, strength, gradient);

}

二、旋转式流光的实现

我们再来实现一个环绕着图像中心旋转的流光。

该动画方案的核心是 ------ 以图像中心为原点,构造一条旋转的向量,再用点乘计算出与当前像素的关系,形成两条对称的亮带,并随时间旋转。

我们来逐步实现相关功能。

2.1 初始化

首先我们初始化流光的方向向量和旋转角度:

js

uniform UBO {

float speedScale; // 流光旋转速度系数,默认为 0.5

};

vec4 frag () {

vec4 baseColor = texture(cc_spriteTexture, uv);

// 初始流光光照方向单位向量

vec2 dir = normalize(vec2(1.0) - vec2(0.0));

// 旋转角度,会随时间旋转

float angle = fract(cc_time.x * speedScale) * 6.2831853;

}其中流光的向量 dir 初始化为「从右上角指向左下角」的单位向量,这里使用到了上一章光照实现的 normalize 归一化函数。

angle 表示流光的旋转角度,这里通过 fract 截取小数部分,来获取跟随时间变化,但区间又限定在 [0, 1] 内的小数。接着乘以 2π,就得到了一个在 [0, 2π] 区间内周期性变化的角度。

2.2 旋转向量

我们需要把 angle 的旋转角度应用到流光的向量 dir 上,可以通过旋转矩阵公式来处理:

js

float cosA = cos(angle);

float sinA = sin(angle);

dir = vec2(dir.x * cosA - dir.y * sinA,

dir.x * sinA + dir.y * cosA);这样 dir 就是绕中心旋转了 angle 角度后的向量。

💡 二维旋转矩阵公式明确了 ------ 对于一个二维向量

(x, y),绕原点旋转角度θ后的新向量是:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"> [ x ′ y ′ ] = [ cos θ − sin θ sin θ cos θ ] ⋅ [ x y ] \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} </math>[x′y′]=[cosθsinθ−sinθcosθ]⋅[xy]等价于:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"> x ′ = x ⋅ cos θ − y ⋅ sin θ x' = x \cdot \cos\theta - y \cdot \sin\theta </math>x′=x⋅cosθ−y⋅sinθ

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"> y ′ = x ⋅ sin θ + y ⋅ cos θ y' = x \cdot \sin\theta + y \cdot \cos\theta </math>y′=x⋅sinθ+y⋅cosθ

2.3 计算亮度并混合颜色

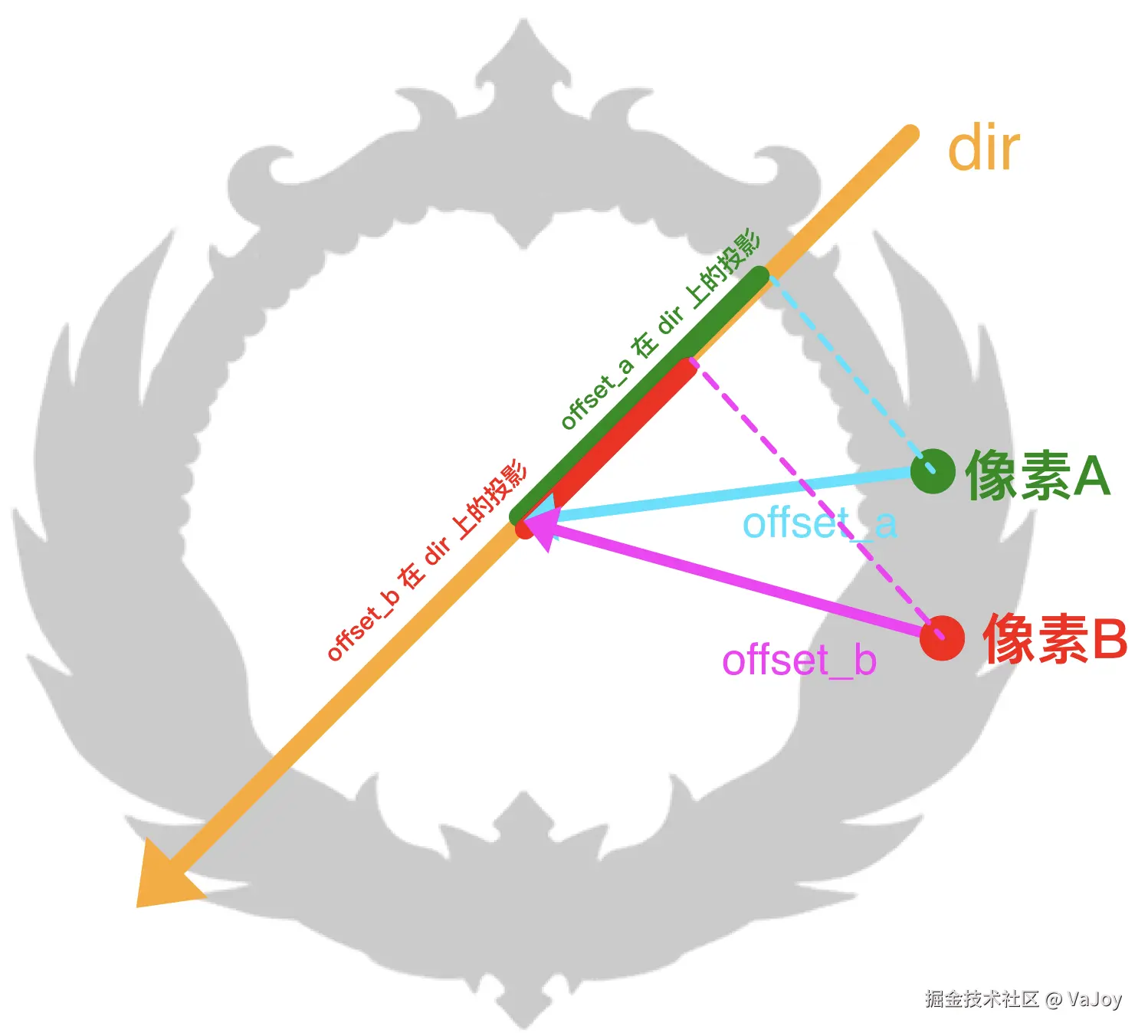

我们需要判断每个像素点相对于中心点的位置,从而计算流光的强度:

js

// 当前像素点相对中心的向量

vec2 offset = uv - vec2(0.5);

// 点积计算当前像素在流光方向上的投影

float glow = abs(dot(offset, dir));其中我们使用了 dot(offset, dir) 来计算出 offset 在 dir 向量上的投影长度:

可以看到当 offset 向量方向与流光的光照方向更贴近时,投影的长度会更长(该像素应显示得更亮)。

另外鉴于 dir 是归一化后的单位向量(长度为 1),从上图可以得知投影长度 glow 的区间会在 [0, 0.5] 之间。

最后我们把 glow 当做高光的强度,来进一步计算获得高光,并叠加上原像素色值:

js

vec2 offset = uv - vec2(0.5);

float glow = abs(dot(offset, dir));

// 避免透明区域发光

glow *= baseColor.a;

// 叠加强度

vec4 glowColor = baseColor * glow;

return baseColor + glowColor;此时执行效果为:

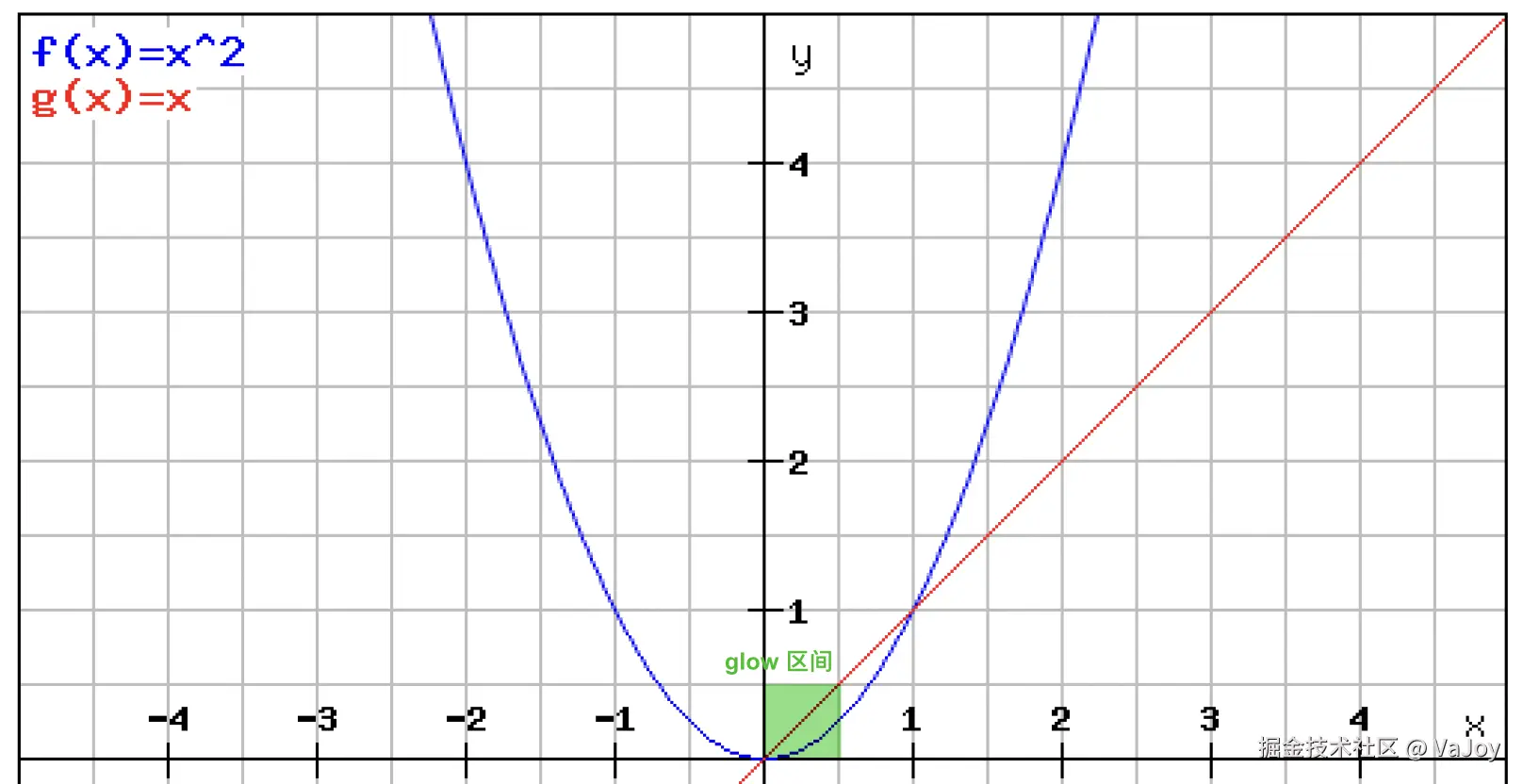

2.4 聚拢高光

虽然我们已实现了旋转的流光动画,但目前高光的覆盖范围较大,且明暗过渡过于平滑(流光太松散)。

对此我们可以使用指数函数 pow 来聚拢高光:

js

float glow = abs(dot(offset, dir));

glow *= baseColor.a;

// 新增,聚拢流光

glow = pow(glow, 2.0);

vec4 glowColor = baseColor * glow;

return baseColor + glowColor;指数函数会压缩较小的值、放大较大的值,进而让光带中心更亮、边缘更暗:

但该函数也将 glow 区间从原本的 [0, 0.5] 压缩到了 [0, 0.25],会导致整体的光效变暗。我们可以再多加一个流光强度系数来放大整体光效:

js

uniform UBO {

float strength; // 新增流光强度系数,默认为 9.0

float speedScale;

};

vec4 frag () {

// 略...

glow = pow(glow, 2.0);

// 使用 strength 强化整体亮度

vec4 glowColor = baseColor * glow * strength;

return baseColor + glowColor;

}当前执行效果如下(此处 strength 值为 9.0,会呈现非常明亮的高光):

三、水波纹式流光

我们在文章最后来实现一个更高级的水波纹式流光,其核心是通过一种迭代噪声函数,在纹理的 UV 空间上生成动态的、环状的、相互干涉的波纹,并根据波纹的强度来增强原始纹理的亮度,从而模拟出光线在水波或能量场中流动、散射的效果。

其完整的片元着色器代码如下:

js

CCProgram fs-3 %{

precision highp float;

#include <cc-global>

#include <sprite-texture>

in vec2 uv;

uniform RippleUBO {

float rippleDensity; // 水波纹密度,默认为 16.0。值越大,UV 空间被缩放得越小,产生的波纹数量就越密集

};

#pragma define iterationCount 3 // 迭代次数,越大越复杂

vec4 frag () {

vec4 baseColor = texture(cc_spriteTexture, uv);

float time = cc_time.x * 0.5;

// 将 UV 坐标放大到波纹密度空间,再通过 mod 保证循环,并减去 250.0 作为偏移。

// 减去 250 是为了将坐标中心偏移到一个非常大的负值区域,从而在后续的三角函数计算中产生更剧烈、更不可预测的变化。

vec2 p = mod(uv * rippleDensity, rippleDensity) - 250.0;

vec2 i = p;

float accum = 1.0; // 累积的波动值

float intensity = 0.0045; // 波纹的振幅控制,值越大,波动越明显。

// 多次迭代叠加波动效果

// 让原始坐标 p 在三角函数扰动下不断变化,从而产生水波流动感

for (int n = 0; n < iterationCount; n++) {

// 每次迭代的时间缩放不同,使得不同频率波纹错开,形成复杂波动。

float t = time * (1.0 - (3.5 / float(n+1)));

// 更新迭代向量,使用三角函数生成复杂的扰动

i = p + vec2(

cos(t - i.x) + sin(t + i.y),

sin(t - i.y) + cos(1.5*t + i.x)

);

// 将扰动累加到 accum,并用倒数加强波峰

accum += 1.0 / length(vec2(

p.x / (cos(i.x + t) / intensity),

p.y / (cos(i.y + t) / intensity)

));

}

accum /= 5.0; // 归一化累积值

accum = 1.17 - pow(accum, 1.4); // 让波峰更尖锐,波谷更平滑,视觉上更像水波光斑

vec3 rippleColor = vec3(pow(abs(accum), 20.0)); // 让波峰更尖锐,波谷更平滑,视觉上更像水波光斑

rippleColor = clamp(rippleColor, 0.0, baseColor.a);

// 波光与原始颜色混合

vec3 finalRGB = baseColor.rgb + rippleColor * accum;

return vec4(finalRGB, baseColor.a);

}

}%本案例的实现趋于公式化和复杂,因此不做过多烧脑的分析,读者若有兴趣可自行阅读注解和研究。

执行效果如下:

留意我们在代码段第 21 行,先通过 uv * rippleDensity 将 UV 放大 rippleDensity 倍,再通过 mod 函数对放大后的 UV 取余,使其值始终在 [0, rippleDensity] 之间循环。

这相当于把原始纹理「分割」成了 rippleDensity x rippleDensity 个重复的格子,因此通过调大 rippleDensity 的数值,可以得到更多的格子,进而看到更多的纹理:

💡 可以在线上演示页面体验本文案例的更多动画细节。