题目

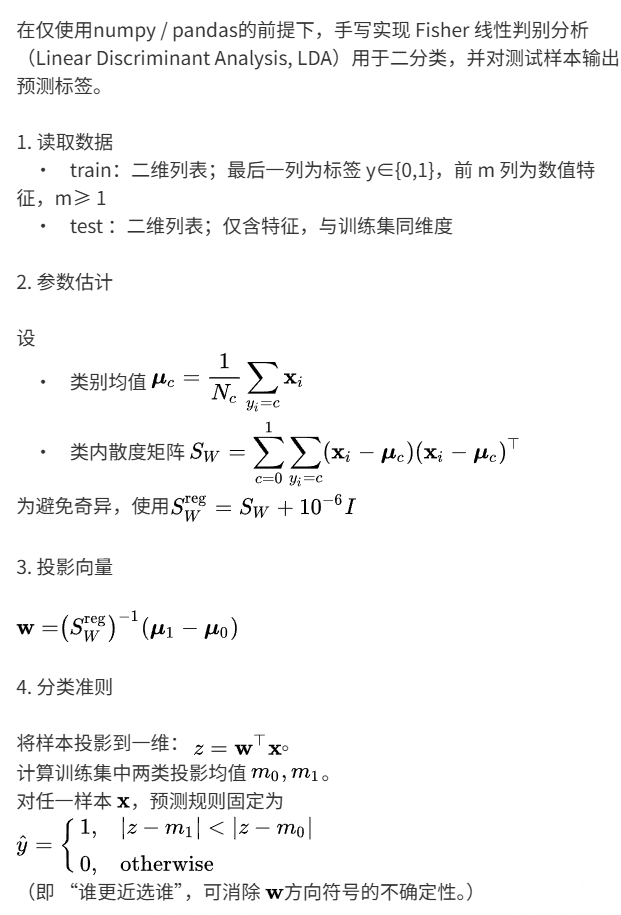

说明

这题属于基础知识题,考察点:

1、Fisher线性判别器

2、pytorch构造神经网络架构

知识点

零、Fisher线性判别器:

Fisher 线性判别器(FLD)是由英国统计学家 Ronald Fisher 于 1936 年提出的经典线性判别方法,核心思想是通过一条直线(二维)或一个超平面(高维)将不同类别的数据 "最优分离"------ 即最大化类间差异、最小化类内差异,从而实现对数据的分类。它是模式识别、机器学习领域中线性分类器的基础,也是理解 "降维 + 分类" 融合思路的关键模型。

一、FLD 的核心目标:什么是 "最优线性分离"?

FLD 解决的是二分类问题(多分类可通过 "一对多""一对一" 扩展),其核心逻辑是:将高维数据投影到一条直线(一维空间)上后,让两类数据在投影后的空间中 "分得最开"。

具体来说,"最优分离" 需同时满足两个条件:

- 类间距离最大:两类数据在投影后的 "中心(均值)" 距离尽可能远;

- 类内距离最小:每一类数据在投影后的 "离散程度(方差)" 尽可能小。

举个直观例子:假设两类数据(如 "猫" 和 "狗" 的图像特征)在高维空间中混合分布,FLD 会找到一个投影方向,使得投影后 "猫" 的所有点都集中在一个区域,"狗" 的所有点集中在另一个区域,且两个区域间隔最大 ------ 这样只需在投影后的直线上画一条阈值线,就能轻松区分两类数据。

二、FLD 的数学推导:如何找到 "最优投影方向"?

FLD 的本质是求解一个投影向量 w(高维空间中的直线方向),将高维数据 x(维度为 d)投影到一维空间,投影后的数据为 y=wTx(y 是标量)。推导过程围绕 "最大化目标函数" 展开。

1. 定义核心数学量

首先定义二分类问题中的基础统计量(假设数据分为两类:C1 和 C2):

| 符号 | 含义 |

|---|---|

| N1,N2 | 类别 C1、C2 的样本数量 |

| μ1,μ2 | 类别 C1、C2 在高维空间中的均值向量(维度 d×1) |

| S1,S2 | 类别 C1、C2 的类内散度矩阵(维度 d×d) |

| Sw=S1+S2 | 总类内散度矩阵(衡量两类数据的整体离散程度) |

| Sb=(μ1−μ2)(μ1−μ2)T | 类间散度矩阵(衡量两类均值的差异程度) |

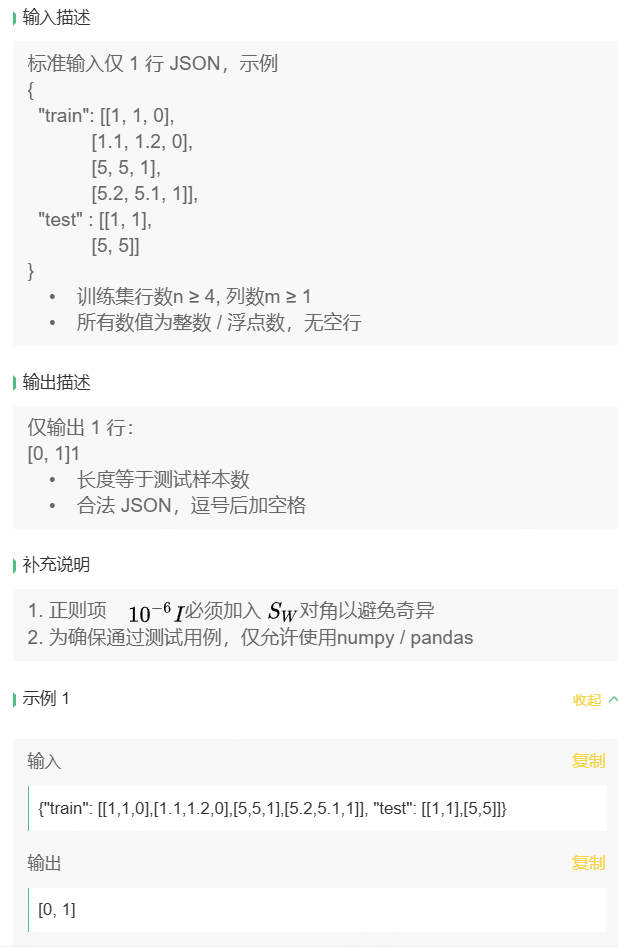

关键矩阵的具体计算

-

类内散度矩阵 Si (描述单个类内样本与类均值的偏离):

对类别 Ci,每个样本 xj∈Ci,则

直观理解:Si 越大,说明该类数据在高维空间中越分散。

-

类间散度矩阵 Sb (描述两类均值的差异):

由于 μ1−μ2 是 d×1 向量,其外积 (μ1−μ2)(μ1−μ2)T 是 d×d 矩阵,且秩为 1(仅包含两类均值的差异信息)。

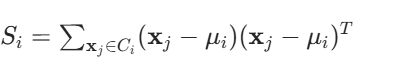

2. 投影后的统计量

当数据通过 w 投影到一维空间后,上述统计量对应变为:

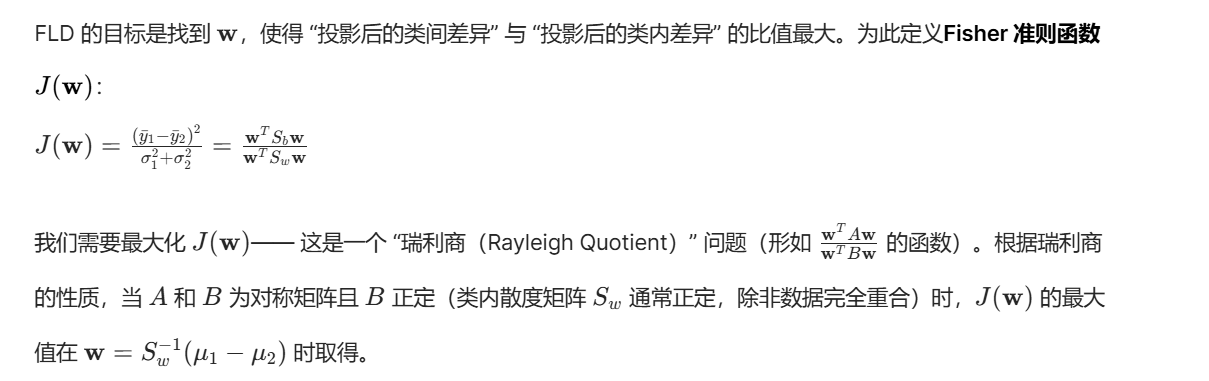

3. Fisher 准则函数:最大化 "类间 / 类内" 比

4. 最优投影向量的最终形式

综上,FLD 的最优投影向量为:

注意:w∗ 的 "方向" 是关键(决定投影效果),其 "长度" 不影响投影结果(因为投影 y=wTx 对 w 成比例缩放后,y 也成比例缩放,类间 / 类内比不变),因此实际应用中无需关注 w∗ 的长度。

三、FLD 的分类流程(完整步骤)

得到最优投影向量 w∗ 后,FLD 的分类过程可分为 3 步:

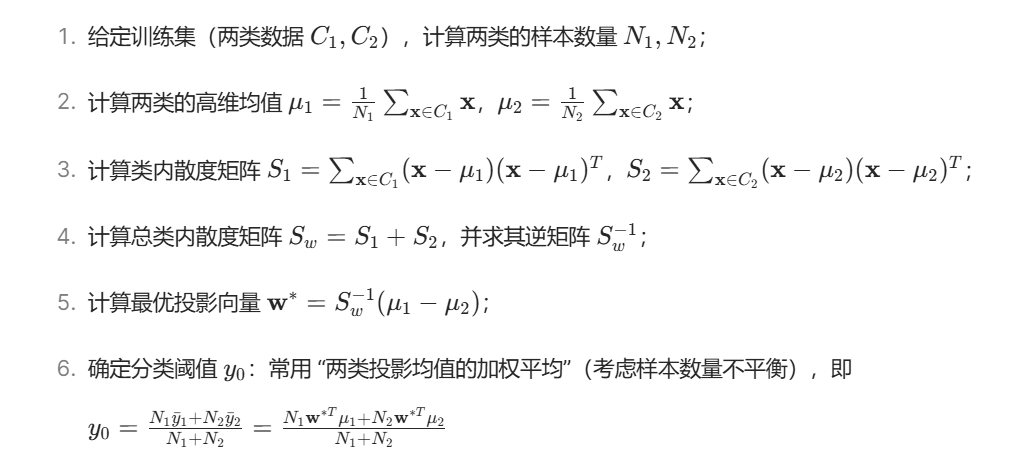

步骤 1:训练阶段 ------ 计算 w∗ 和分类阈值 y0

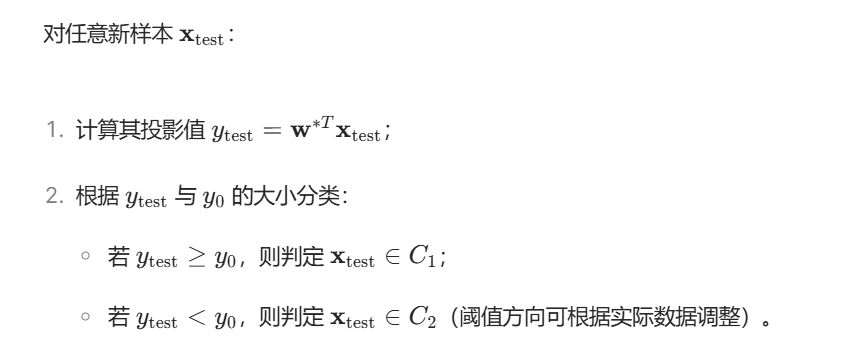

步骤 2:测试阶段 ------ 对新样本分类

四、FLD 的特点与局限性

1. 核心优点

- 降维与分类结合:将高维数据投影到一维空间,既简化了计算,又保留了 "最优分离" 的关键信息,适合高维小样本场景(如早期图像识别);

- 理论简洁且可解释:最优投影向量直接由数据的均值和散度矩阵决定,物理意义明确(最大化类间 / 类内比);

- 计算成本低:仅需计算均值、散度矩阵及其逆,无迭代过程,训练速度快。

2. 主要局限性

- 仅支持二分类:FLD 原生是二分类模型,多分类需通过 "一对多"(One-vs-Rest)或 "一对一"(One-vs-One)扩展,且扩展后效果可能下降;

- 假设数据近似正态分布:FLD 隐含 "两类数据服从同协方差矩阵的正态分布" 假设,若数据分布严重偏离正态(如非凸、多峰),分离效果会变差;

- 对异常值敏感:类内散度矩阵 Sw 受异常值影响较大,若训练集中有极端异常值,会导致 Sw 估计偏差,进而影响 w∗ 的准确性;

- 线性可分假设 :FLD 是线性模型,若两类数据在原始空间中非线性可分(如 "异或" 问题),仅通过线性投影无法实现有效分离,此时需结合核方法(如核 Fisher 判别器,Kernel FLD)。

五、FLD 与其他线性分类器的对比

为了更清晰地理解 FLD 的定位,下表对比了 FLD 与逻辑回归(Logistic Regression)、线性支持向量机(Linear SVM)的核心差异:

| 对比维度 | Fisher 线性判别器(FLD) | 逻辑回归(Logistic Regression) | 线性支持向量机(Linear SVM) |

|---|---|---|---|

| 核心目标 | 最大化投影后的类间 / 类内比(基于数据分布) | 最大化分类概率的对数似然(基于概率模型) | 最大化两类样本到超平面的最小距离(间隔最大化) |

| 概率输出 | 无(仅硬分类) | 有(输出属于某类的概率) | 无(原生仅硬分类,可通过 Platt 缩放扩展概率) |

| 处理非线性 | 原生不支持(需核方法扩展) | 原生不支持(需特征映射扩展) | 支持(通过核方法,如 RBF 核) |

| 对样本数量的敏感 | 适合小样本(高维小样本优势明显) | 适合大样本(样本量越大,概率估计越准) | 对样本数量不敏感,但大样本下计算成本高 |

| 应用场景 | 高维小样本、降维优先的分类任务(如早期模式识别) | 需概率解释的分类任务(如风险评估、医疗诊断) | 追求高分类精度、线性可分 / 近似可分场景(如文本分类) |

六、FLD 的扩展与应用

1. 核 Fisher 判别器(Kernel FLD)

为解决 FLD 无法处理非线性数据的问题,核 FLD 引入核方法:通过核函数(如 RBF 核、多项式核)将原始高维数据映射到更高维的特征空间,在特征空间中构建线性 FLD,从而实现对原始空间中非线性数据的分离。核 FLD 保留了 FLD 的简洁性,同时提升了对非线性数据的适应能力。

2. 典型应用场景

- 早期模式识别:如手写数字识别(MNIST 数据集的早期基线模型)、字符分类;

- 生物特征识别:如人脸识别(将人脸图像的高维像素特征投影到一维,实现身份验证);

- 高维小样本数据分类:如基因数据、光谱数据的分类(样本量少但维度极高,FLD 的降维优势可充分发挥)。

七、总结

Fisher 线性判别器是线性分类与降维领域的经典模型,其核心思想 "最大化类间差异、最小化类内差异" 为后续的判别式模型(如 SVM)奠定了基础。尽管 FLD 存在 "仅支持二分类""线性可分假设" 等局限性,但在高维小样本、数据近似正态分布的场景中,仍具有不可替代的优势。

理解 FLD 的推导过程(尤其是 Fisher 准则函数与瑞利商的关系),不仅能掌握其应用方法,更能深入理解 "判别式学习" 的核心逻辑 ------ 从数据的统计特性出发,直接优化分类性能,而非先建模数据分布(生成式模型思路)。

代码

python

import numpy as np

import json

from typing import Tuple, List

class FisherLDA:

"""

Fisher线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)实现

用于二分类问题的降维和分类

"""

def __init__(self, reg_param: float = 1e-6):

"""

初始化LDA分类器

Args:

reg_param: 正则化参数,用于避免奇异矩阵

"""

self.reg_param = reg_param

self.w = None # 投影向量

self.mu0 = None # 类别0的均值

self.mu1 = None # 类别1的均值

self.m0 = None # 训练集中类别0的投影均值

self.m1 = None # 训练集中类别1的投影均值

def _compute_class_means(self, X: np.ndarray, y: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

"""

计算各类别的均值向量

Args:

X: 特征矩阵 (n_samples, n_features)

y: 标签向量 (n_samples,)

Returns:

mu0, mu1: 两个类别的均值向量

"""

# 类别0的样本

X0 = X[y == 0]

N0 = len(X0)

mu0 = np.sum(X0, axis=0) / N0 if N0 > 0 else np.zeros(X.shape[1])

# 类别1的样本

X1 = X[y == 1]

N1 = len(X1)

mu1 = np.sum(X1, axis=0) / N1 if N1 > 0 else np.zeros(X.shape[1])

return mu0, mu1

def _compute_within_class_scatter(self, X: np.ndarray, y: np.ndarray,

mu0: np.ndarray, mu1: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

计算类内散度矩阵 S_W

Args:

X: 特征矩阵

y: 标签向量

mu0, mu1: 两个类别的均值向量

Returns:

S_W: 类内散度矩阵

"""

n_features = X.shape[1]

S_W = np.zeros((n_features, n_features))

# 计算类别0的散度

for i in range(len(X)):

if y[i] == 0:

diff = (X[i] - mu0).reshape(-1, 1)

S_W += diff @ diff.T

elif y[i] == 1:

diff = (X[i] - mu1).reshape(-1, 1)

S_W += diff @ diff.T

return S_W

def fit(self, X: np.ndarray, y: np.ndarray):

"""

训练LDA模型

Args:

X: 训练特征矩阵 (n_samples, n_features)

y: 训练标签向量 (n_samples,), 值为0或1

"""

# 1. 计算类别均值

self.mu0, self.mu1 = self._compute_class_means(X, y)

# 2. 计算类内散度矩阵

S_W = self._compute_within_class_scatter(X, y, self.mu0, self.mu1)

# 3. 添加正则化项避免奇异

S_W_reg = S_W + self.reg_param * np.eye(S_W.shape[0])

# 4. 计算投影向量 w = (S_W_reg)^(-1) * (mu1 - mu0)

try:

self.w = np.linalg.solve(S_W_reg, (self.mu1 - self.mu0))

except np.linalg.LinAlgError:

# 如果仍然奇异,使用伪逆

self.w = np.linalg.pinv(S_W_reg) @ (self.mu1 - self.mu0)

# 5. 计算训练集中两类的投影均值

self.m0 = self.w.T @ self.mu0

self.m1 = self.w.T @ self.mu1

def predict(self, X: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

对测试样本进行预测

Args:

X: 测试特征矩阵 (n_samples, n_features)

Returns:

predictions: 预测标签 (n_samples,)

"""

if self.w is None:

raise ValueError("模型尚未训练,请先调用fit方法")

# 将样本投影到一维

z = X @ self.w

# 分类规则:比较与两类投影均值的距离

predictions = np.zeros(len(X), dtype=int)

for i in range(len(X)):

dist_to_class0 = abs(z[i] - self.m0)

dist_to_class1 = abs(z[i] - self.m1)

predictions[i] = 1 if dist_to_class1 < dist_to_class0 else 0

return predictions

def parse_input(input_str: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""

解析JSON格式的输入数据

Args:

input_str: JSON格式的输入字符串

Returns:

X_train, y_train, X_test: 训练特征、训练标签、测试特征

"""

data = json.loads(input_str.strip())

# 解析训练数据

train_data = np.array(data['train'])

X_train = train_data[:, :-1] # 前m列为特征

y_train = train_data[:, -1].astype(int) # 最后一列为标签

# 解析测试数据

X_test = np.array(data['test'])

return X_train, y_train, X_test

def main():

"""

主函数:读取输入,训练模型,输出预测结果

"""

# 读取输入

input_str = input().strip()

try:

# 解析数据

X_train, y_train, X_test = parse_input(input_str)

# 创建并训练LDA模型

lda = FisherLDA(reg_param=1e-6)

lda.fit(X_train, y_train)

# 预测测试样本

predictions = lda.predict(X_test)

# 输出结果

result = predictions.tolist()

print(json.dumps(result))

except Exception as e:

# 错误处理

print(f"错误: {str(e)}")

return

if __name__ == "__main__":

main()