服务器研发的历史变迁:从通用到定制化

一、以 CPU 为核心的服务器演进之路

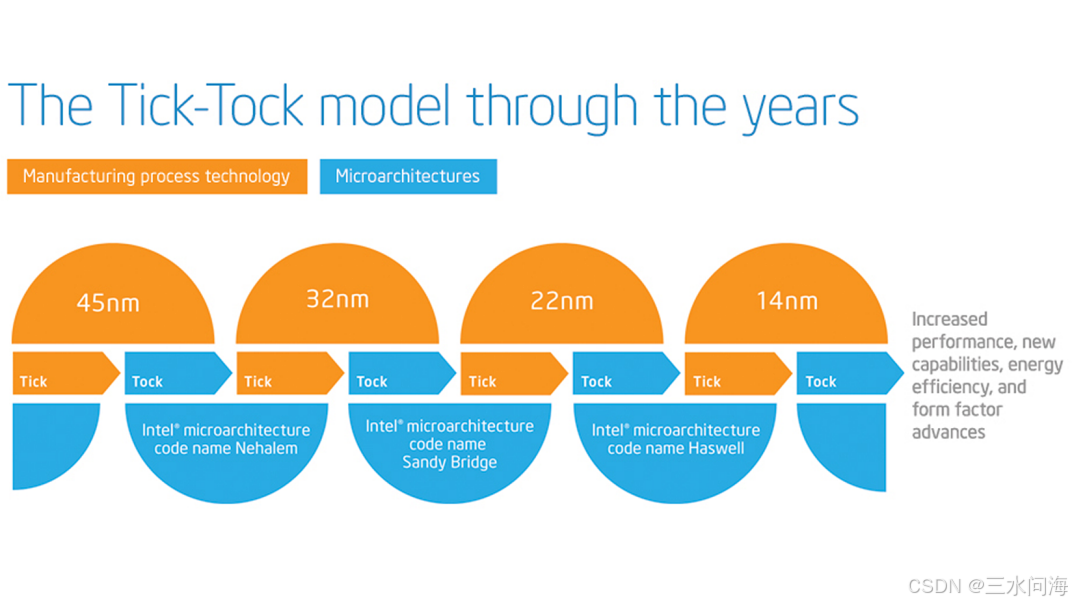

Intel Xeon 处理器和平台,在服务器市场占据绝对的统治地位。通过 Tick-Tock 战略实践摩尔定律,在 Tick 中更新制程,在 Tock 中更新处理器微架构,碾压了非 x86 架构及 AMD,一骑绝尘。

服务器厂商基本上跟随着 Intel 的 CPU 发布节奏,与 Intel 签署 NDA,基于 Intel 的参考设计和 CRB(Customer Reference Board) 参考板,规划服务器产品。

不过,Intel 的 Tick-Tock 战略逐渐停摆,因为其芯片制程迟迟无法突破,导致一直在 Tick-Tick-Tick...的状态。

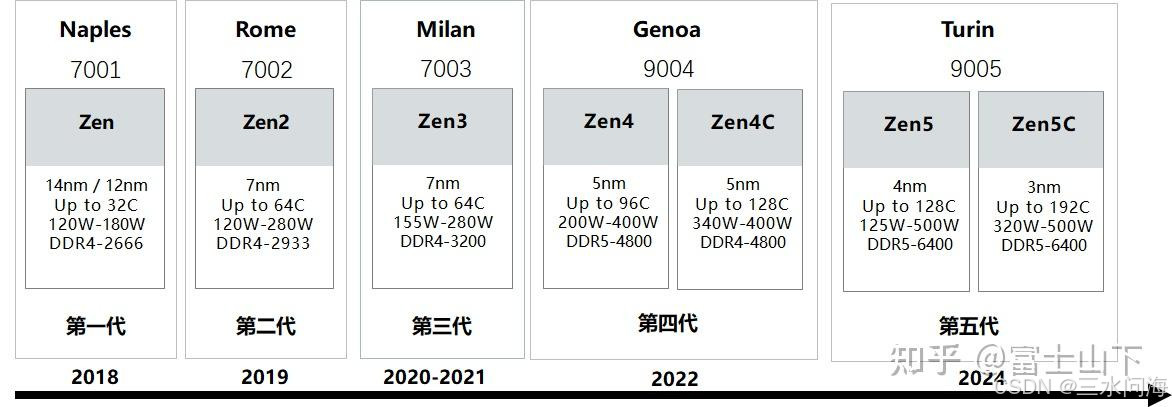

反观 AMD,在基于 ZEN架构的 EPYC 处理器问世之后,横扫服务器市场。本质上, AMD 同样使用了 Tick-Tock 战略,其 Tick 依赖于业界顶尖的台积电和Chiplet技术,其 Tock 则依赖于自家的 ZEN 架构不断演进。

1. 通用服务器的黄金时代

在服务器发展的早期阶段,通用服务器占据了市场的主导地位。这一时期,服务器的研发流程高度标准化,通常由市场部门根据客户需求分析,制定出详细的市场需求文档(MRD),进而推动项目立项。整个研发周期通常需要18到24个月,期间与Intel等核心芯片供应商紧密合作,确保服务器硬件能够与最新一代CPU同步上市。

在这个模式下,企业客户可以根据自身业务需求,采购市场上已经成熟且经过验证的通用服务器产品。这种"标准化+规模化"的模式极大地降低了研发成本和技术风险,同时也加快了产品推向市场的速度。然而,随着互联网行业的迅猛发展,企业对计算资源的需求日益多样化,通用服务器逐渐难以满足特定场景下的性能要求。

通用服务器的商业逻辑与个人电脑、笔记本电脑等业务逻辑非常相似。服务器厂商通常可以复制其在个人电脑市场的成功经验,通过管控供应链、库存、设计与开发、上市与推广,以此占领市场并赚取利润。

服务器厂商一般也称为 OEM 厂商,大致有两种研发模型。

- 大部分 OEM 厂商侧重于设计与验证,在 ODM 厂商例如英业达(Inventec),广达(Quanta),华擎(ASRock)等之间进行招标。 ODM 厂商根据 OEM 厂商的设计目标,开发硬件与固件,最终由 OEM 厂商完成整机组装与质量验证。在发展的过程中,也可能出现 OEM 厂商自己负责固件或部分硬件的情况。

- 少部分 OEM 厂商是全自研,即 OEM 厂商完全部不需要 ODM 厂商,直接组建自己的研发团队,按照设计目标完成硬件与固件的研发。

2. 互联网时代的定制浪潮

随着移动互联网、云计算、在线游戏和视频流媒体的爆发式增长,这使得全球大型互联网科技公司对服务器提出了更高的定制化需求。这些企业不再满足于现成的通用服务器,而是开始组建自己的硬件团队,从传统OEM/ODM厂商中吸纳人才,自主定义服务器规格,并通过公开招标的方式寻找合适的制造商。从角色分工的角度来说,这些互联网科技公司一定程度上扮演了原来 OEM 厂商的角色。

在这一轮变革中,ODM(原始设计制造商)厂商凭借其灵活的制造能力和更低的成本结构,在竞标中表现出明显优势,往往成为中标方。相比之下,传统的OEM(原始设备制造商)厂商由于长期依赖ODM进行实际研发和生产,在面对定制化需求时显得较为被动。

直到 OEM 厂商提出 "ODM+" 模式------即在保留ODM制造能力的基础上,强化自身的自主研发能力和服务体系,才逐步扭转局面,重新夺回市场主导权。值得注意的是,这类定制服务器的设计知识产权(IP)归属于招标方,制造商不得将相同设计出售给其他客户,从而保障了客户的独特竞争优势。

3. 迈向部件级定制

随着互联网科技公司对服务器架构的深入理解,他们不再满足于整机层面的定制,而是进一步介入供应链管理,尝试从源头控制成本与性能。其中,CPU、内存和存储作为服务器三大核心部件,占据了总成本的绝大部分。因此,越来越多的招标厂商选择绕过传统服务器制造商,直接与IHV(独立硬件供应商)如Intel、三星、希捷等建立采购关系。

这些关键部件被直接送至ODM或OEM工厂进行系统集成与测试。在此模式下,OEM厂商的核心工作聚焦于主板设计、散热方案优化以及BIOS/BMC固件开发与验证。虽然这使其仍保有一定的技术门槛,但整体利润空间被大幅压缩,逐渐演变为"代工+服务"的角色。

然而,这种深度参与也带来了新的挑战:原本以软件和算法见长的互联网公司,如今不得不承担起硬件采购与库存管理的风险。在经济上行周期中,需求旺盛,供应链稳定,一切运转顺畅;但在经济波动或下行期,若预测不准或业务调整,极易导致大量库存积压,形成呆账甚至坏账,给企业带来负担。

4. 定义行业标准的新纪元

除了自主设计和供应链整合,互联网科技公司开始尝试推动行业标准的建立,定义统一的服务器标准甚至机柜标准,以提升效率、降低成本,并增强自身在产业链中的话语权。最具代表性的便是Facebook发起的OCP(Open Compute Project) 开放计算项目,旨在通过开源硬件设计,推动数据中心基础设施的标准化与创新。

中国互联网科技企业牵头,会同服务器厂商,联合组建了 ODCC 开放数据中心委员会,也推出了天蝎机柜规范,统一电源、背板、管理接口等关键参数,实现不同厂商服务器在统一机柜内的高效部署与运维。这类标准不仅提升了部署效率,还促进了模块化、可扩展的数据中心架构发展。

二、以 GPU 为核心的服务器未来之路

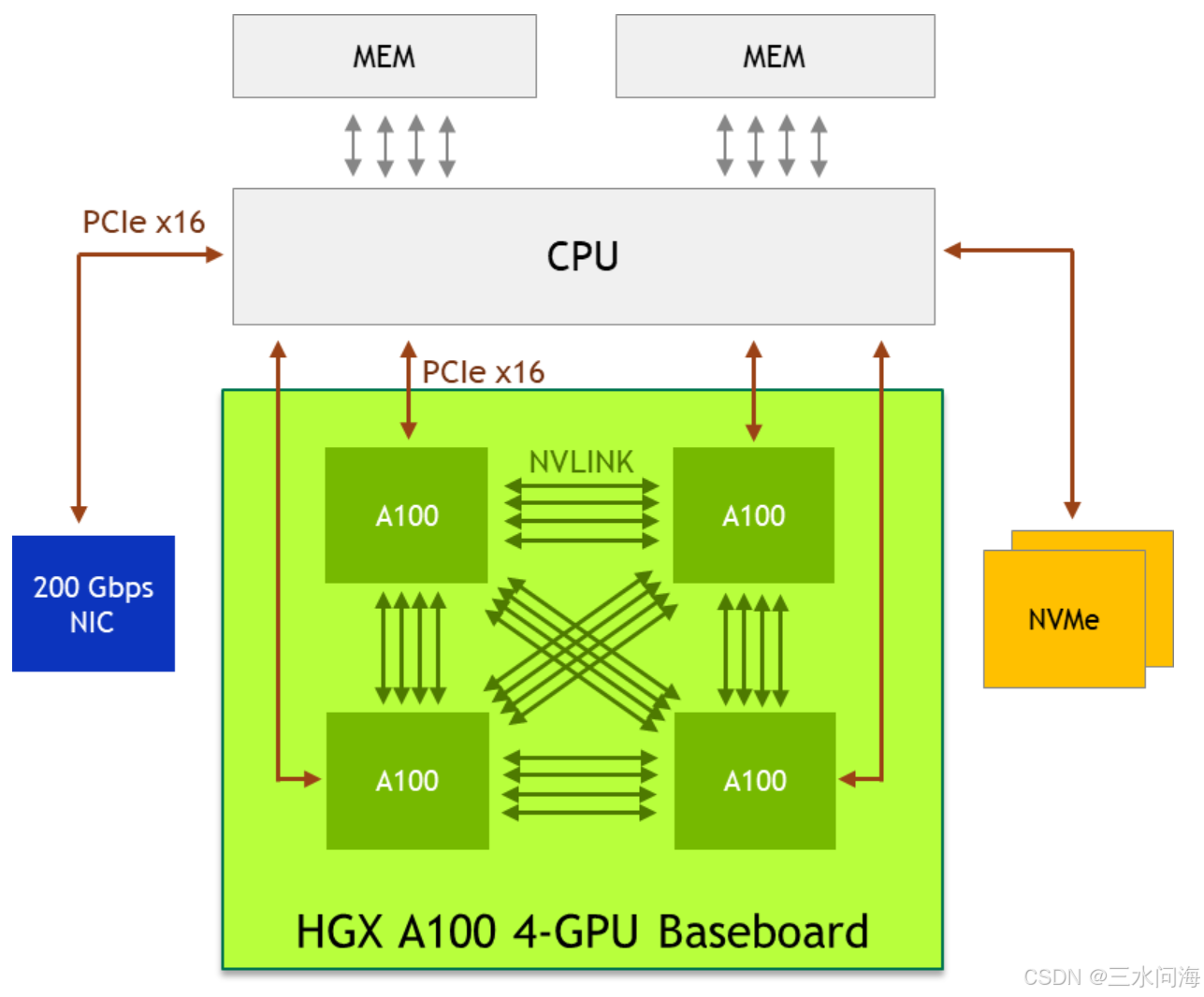

进入AI时代后,GPU芯片厂商如NVIDIA、AMD等也开始深度介入服务器系统设计。它们不再仅仅提供加速芯片,而是联合OEM/ODM厂商,推出"GPU+服务器+机柜"的一体化解决方案,涵盖从计算单元到冷却系统的完整堆栈。这标志着芯片厂商正从"部件提供商"向"系统级解决方案商"转型。

从服务器的设计角度,GPU 所占据的空间、散热需求、功耗已经超过 CPU,更不要说成本。设计的核心,必须围绕着如何发挥 GPU 的处理能力,消除功耗、散热、网络通信、内存等瓶颈。

虽然 NVIDIA 没有成功收购 ARM,但是并不影响其使用 ARM CPU 替代传统的 x86 CPU。当然, NVIDIA GPU 同样兼容 x86 架构服务器。

AMD 不仅是 x86 服务器市场的唯二玩家,也是 GPU 市场的唯二玩家,其解决方案必定是 x86 + GPU 的组合。

对于服务器研发来说,一方面可以为 NVIDIA、AMD 设计、开发、制造服务器及整机柜解决方案。另一方面,也可以根据市场需求,自主设计或为客户提供定制化的硬件解决方案。总体来说,人工智能 AI 的兴起,为服务器厂商提供了新的机遇。

三、OEM厂商的生存之道

面对客户主导设计、供应链前移、利润压缩等多重压力,OEM厂商必须不断调整战略,才能在激烈的市场竞争中存活下来。

首先,快速响应能力成为关键。由于招标过程往往要求提交成熟的POC(概念验证)方案,OEM厂商必须提前预判市场趋势,在内部主动开展各类技术预研和原型开发。例如,针对AI训练、边缘计算、高密度存储等热点场景,提前构建可演示的参考设计,以便在客户发起招标时迅速响应。

其次,平台化复用策略被广泛应用。OEM厂商通常会基于通用服务器主板进行二次开发,根据不同项目需求进行局部修改,从而缩短交付周期、降低研发成本。同时,固件(Firmware)、管理软件、驱动程序等软件资产也在多个项目之间高度复用,形成"一次投入,多次受益"的良性循环。

再次,进攻非定制大客户市场。除了互联网科技公司,还有一些大型企业也对服务器有巨大的服务器需求,例如金融、电信、制造等行业。这些企业往往有独特的业务模式和需求,对服务器的定制化程度不高。因此,OEM厂商必须在这些客户的需求下,提升自身的竞争力,以抢占市场份额。

最后,即使失去设计主导权,也要争取生产份额。许多互联网科技公司为避免对单一供应商过度依赖,通常会指定两家甚至三家服务器厂商同时供货。因此,即便未能中标主设计方,OEM厂商也会积极争取"第二供应商"或"生产标"的角色。虽然份额较小,但能持续参与项目,保持技术迭代和客户关系,确保"一直在牌桌上"。

结语:变革中的平衡与创新

从通用到定制,从整机到部件,再到系统级解决方案,服务器研发的每一次变迁都反映了技术进步与商业逻辑的深刻互动。对于OEM厂商而言,如何在客户主导的设计趋势中保持技术前瞻性、服务能力和生态协同,将是未来持续生存与发展的核心命题。

而在AI、量子计算、边缘智能等新技术浪潮的推动下,服务器的形态与研发模式仍在持续演进。唯有拥抱变化、深耕技术、理解客户,方能在这场永不停歇的产业变革中立于不败之地。

持续生存与发展的核心命题。

而在AI、量子计算、边缘智能等新技术浪潮的推动下,服务器的形态与研发模式仍在持续演进。唯有拥抱变化、深耕技术、理解客户,方能在这场永不停歇的产业变革中立于不败之地。