原文:addyosmani.com/blog/chrome...

作者:Addy Osmani

翻译:掘金安东尼

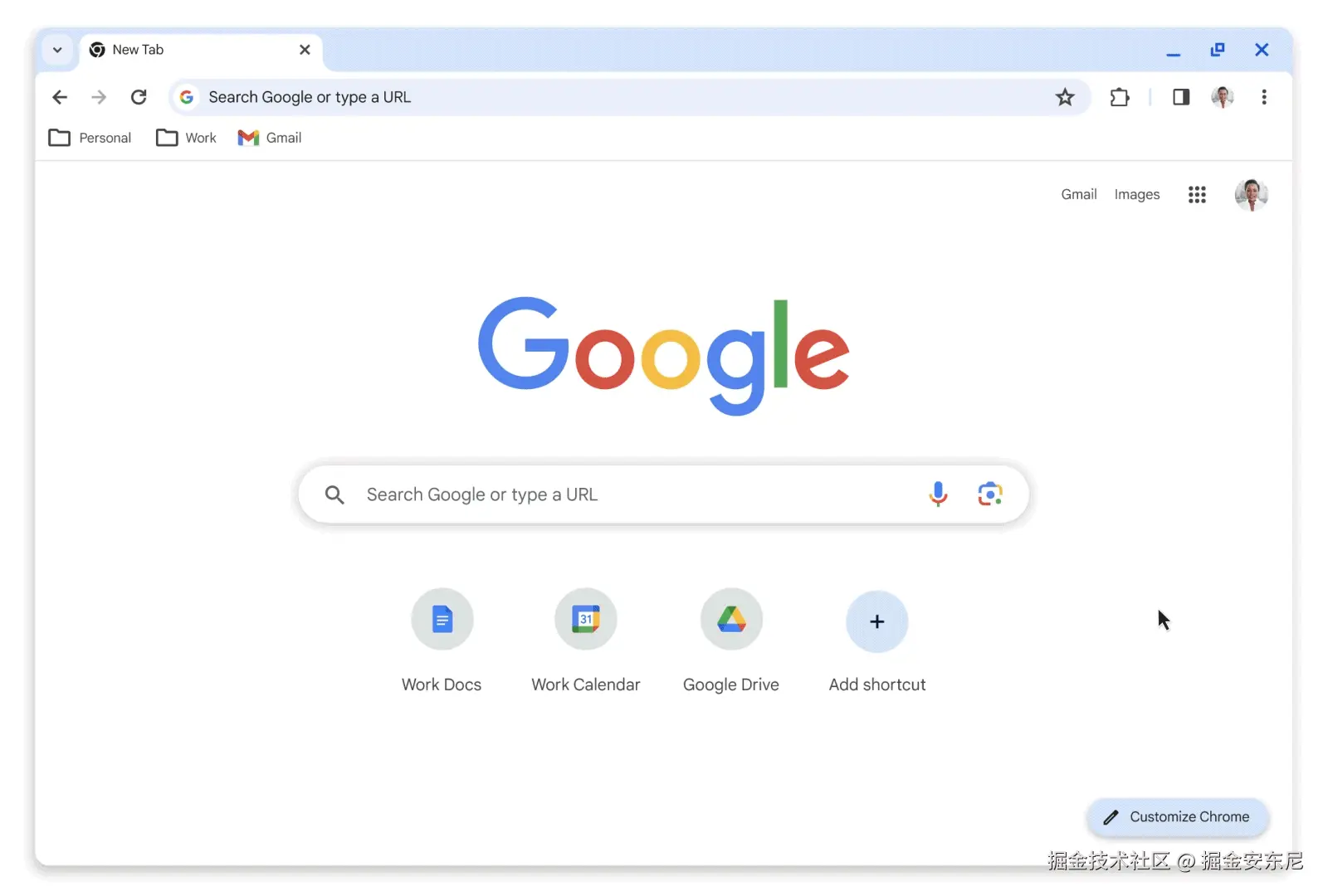

我还记得 2008 年的那个秋天,Google 发布 Chrome------一个用漫画做新闻稿的、古灵精怪的新浏览器。

作为在 Chrome 团队待了很久的人,我亲眼看着它从一个"创新孵化器"成长为被数十亿人使用的浏览器。

Chrome 本周 17 岁了,回看我们一路坚守四个指导原则:速度、安全、稳定、与简洁 。

在这篇文章里,我会沿着这四个支柱回溯 Chrome 的起点与演进(以我所知为准),梳理关键节点(从多进程架构到 AI 驱动的功能),并分享一些幕后的花絮。这是一段不可思议的旅程------让我们开始吧!

Chrome 的起源:为网络按下"重启"

在 21 世纪头十年中期,浏览器已难以追上"现代 Web"的节奏。Google 的创始人把浏览器看得极其关键(当时 CEO Eric Schmidt 回忆说:"我们的整个业务就是人们用浏览器来访问我们以及整个 Web"),但当时的主流浏览器并没有为富应用的时代而生。

2006 年,一支由前 Firefox 工程师组成的小团队,他们得出结论:只有自底向上的重构才能匹配历史进程。于是 Google 网罗了 Goodger、Fisher,以及出身 Netscape/Firefox 的工程总监 Linus Upson 等人才着手重构。

一个"颠覆性"的想法浮出水面:把标签页隔离到各自的进程里。

传统浏览器把一切都塞进单一进程/线程,随着网页变得更动态,这种模式既脆弱又迟缓。Chrome 团队设想的是一个更像"操作系统"的浏览器:每个标签页或 Web 应用运行在各自的沙箱进程中,由浏览器负责调度与协调。这种多进程架构带来更强的鲁棒性(一个标签崩了不会拖垮其它标签)和更好的安全性(每个标签对系统的访问被严格限制)。这与当时的单进程范式是一种"分道扬镳",但它能"让浏览器更稳、更灵、更安全"。与此同时,团队还从零打造了全新的 JavaScript 引擎 V8,大幅提速 Web 应用。

Eric Schmidt 回忆:Larry 与 Sergey 如何"鼓励"Chrome 浏览器的诞生。

2008 年 9 月 2 日,Google Chrome 首发,以 Scott McCloud 漫画伴随登场,像一股清风。彼时担任 Chrome 产品负责人的 Sundar Pichai(后来的 Google CEO)在发布前夜说,他希望"有数以百万计的人来用它------我希望我妈用,我爸也用。"这种野心并非空谈:通过重想浏览器内核设计,Chrome 为之后十年的 Web 创新铺好了舞台。下面的章节,我们就沿着"4S"(速度、安全、稳定、简洁)看 Chrome 如何兑现承诺,并延伸到性能与 AI 助力的更远处。

速度:比......blink 还快?:)

"Chrome 一直是为速度而生",从第一天起,性能就是驱动力------毕竟更快的 Web 同时利好用户与 Google 自家服务。

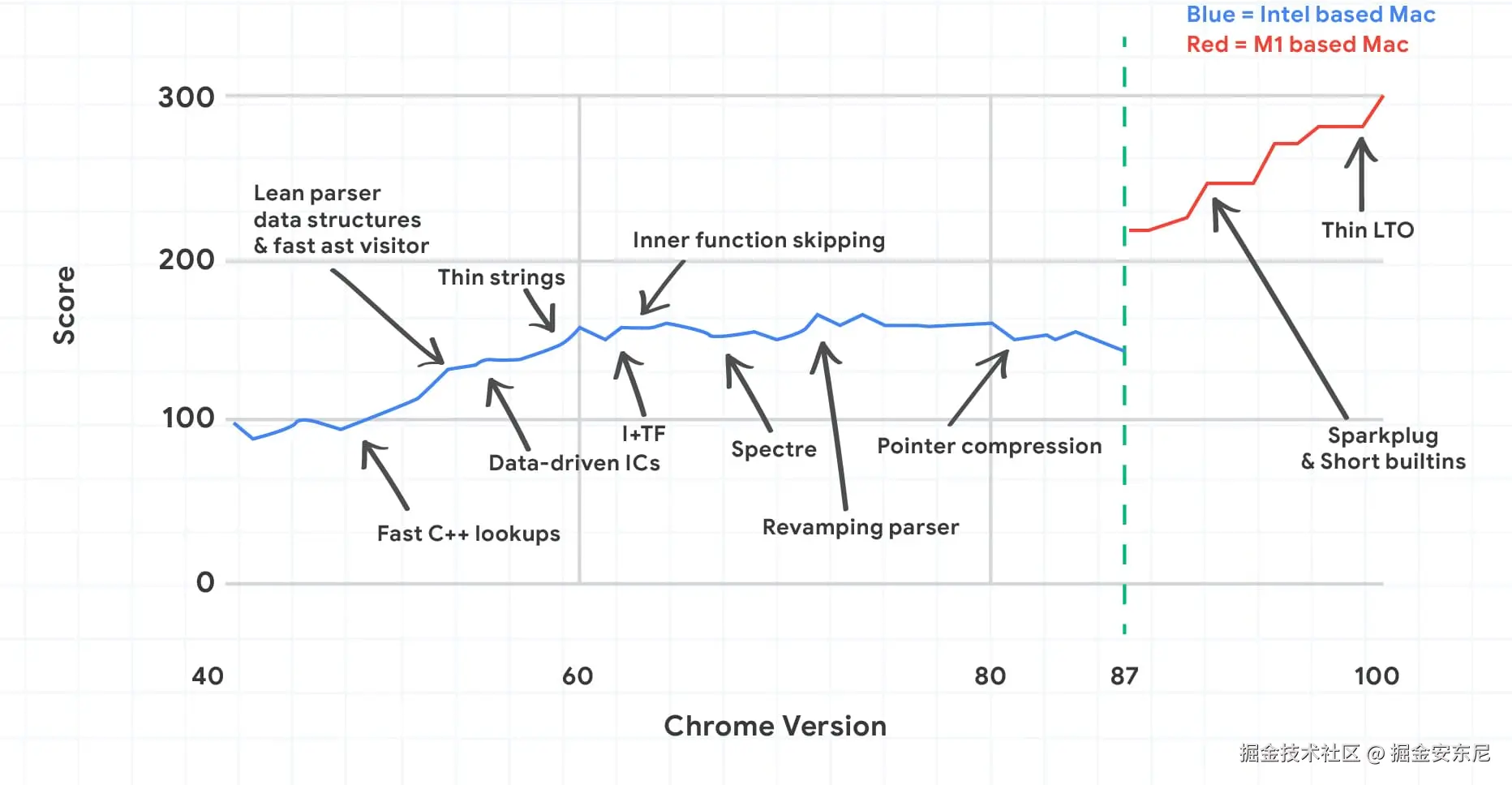

早期押注的 V8 效果立竿见影:通过把 JS 编译为原生机器码,并使用 hidden classes、inline caches 等技术,V8 让 Web 应用"非常非常快"。在发布时,V8 的 JS 运行速度就已经比当时其它浏览器快出数十倍,这直接解锁了此前笨重迟缓的一整个富应用门类。

正如当年一篇文章所说,"头一回,开发者可以在浏览器里严肃地实现复杂功能,而不必依赖臃肿的插件"。配合多进程渲染,即便是 Gmail 这类复杂应用也更顺滑了。

这些年,Chrome 对速度的追求从未松劲。比如 2017--2019 年,V8 团队上线了多层 JIT(Ignition、Turbofan,随后有 Sparkplug/Maglev),显著提升真实世界的 JS 性能。我们持续剖析热点并做针对优化:从 DOM 操作、CSS 解析,到字体渲染,无不微调。到 2024 年中,从 2022 年参与 Speedometer 3 测试算起,Chrome 的综合分数提升了 72%(它是衡量 Web 应用响应性的广谱基准)。换言之,今天 Chrome 完成 1 秒内的事,以前可能要近 2 秒------在很短时间内实现了巨大飞跃。

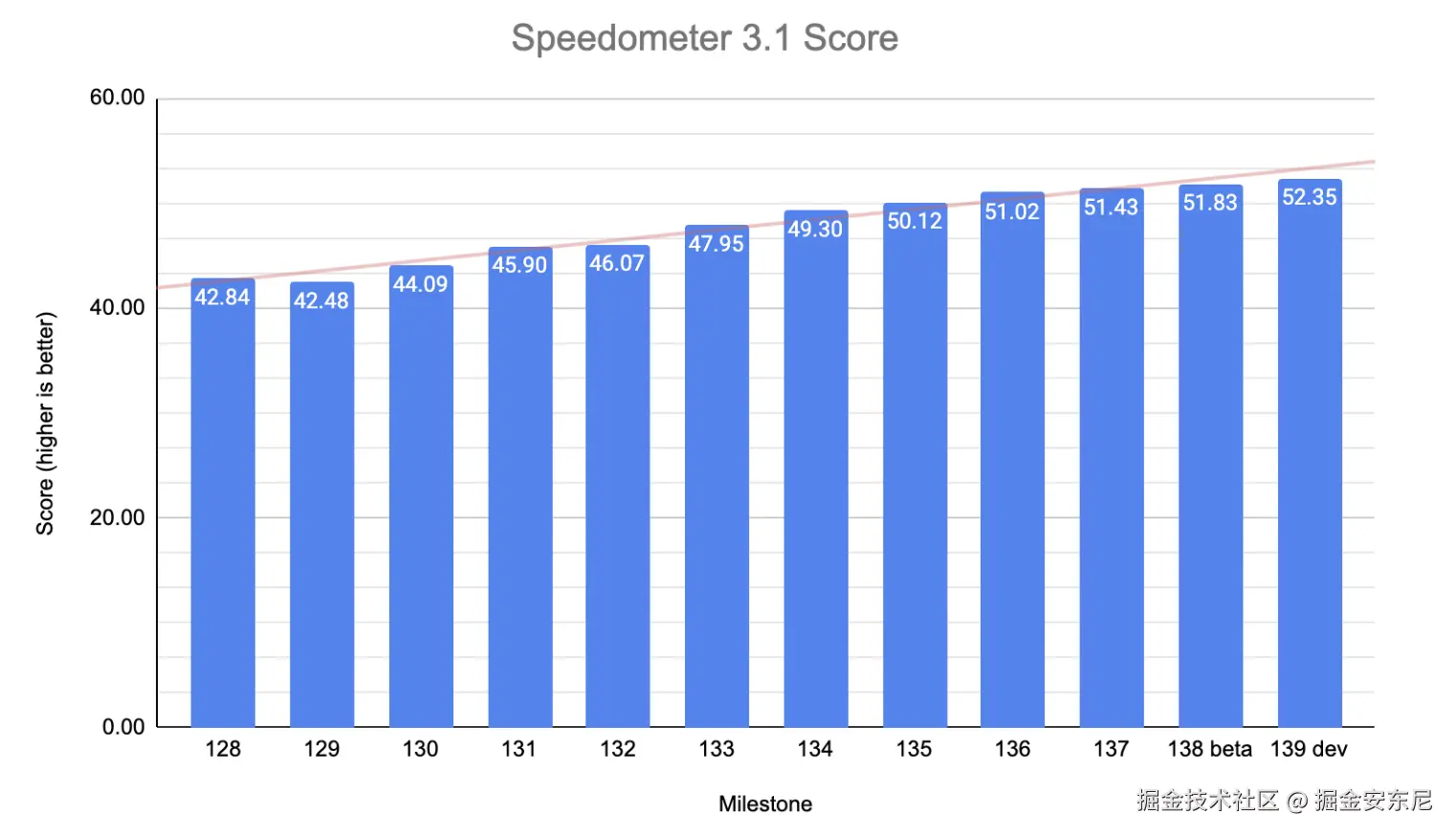

一个近期值得"炫耀"的里程碑:2025 年 6 月,Chrome 在 Speedometer 3.1 上拿到了有史以来最高分,这源于一轮聚焦的性能冲刺。仅在过去一年,我们又在 Blink 与 V8 里挤出了约 22% 的增益:包括 DOM/CSS 结构"深度优化的内存布局"、更聪明的缓存与任务调度等。积少成多的效应惊人------我们粗算,如果每位用户每天浏览 10 分钟,这些改进每年能合计为用户节省 1.16 亿小时的等待时间,"约等于 166 个人的寿命"。

Chrome 的提速不只在高端桌面。我们同样狠抓所有设备,包含受限的移动端。比如 2023--2024 年,Android 版 Chrome 在很多设备上的 Speedometer 分数翻倍,这主要来自面向现代手机的 64 位"高性能"构建:允许更大的二进制、采用现代编译优化(O2/O3,更激进的内联、PGO 等),Android 团队在旗舰 SoC 上解锁了巨大红利。我们与 ARM、Qualcomm 等芯片伙伴协同,把 Chrome"贴合"到底层硬件,在 Snapdragon 8 Gen 3 上实现了最高可达"60--80% 的 Speedometer 3.0 提升"。这意味着更顺的滑动、更灵的点按、更少的卡顿------每天都能感受到。

当然,速度不仅是 JS。

Chrome 从多端拉低延迟:网络上(我们率先推动 SPDY→HTTP/2 与 QUIC→HTTP/3)、页面加载路径上(如后台预渲染,让页面"接近瞬开")、感知层面上(例如度量并针对 LCP 优化)。近例是 Core Web Vitals(CWV)------LCP(加载)、INP(交互)、CLS(稳定)。我们既把它们推为标准,也在内部以此牵引性能工作。借助 CrUX(Chrome 用户体验报告)识别真实站点的共性瓶颈并系统性修复,Chrome 也在帮助整个 Web 提速。

自 2020 年 CWV 推出以来,"Chrome 的平均页面加载已快了 166 毫秒",超过 40% 的网站通过全部体检指标,仅 2023 年就为用户合计节省"上万年"的时间。小改也要命:链接按下时预连接为中位 LCP 砍掉 ~60ms;Back/Forward 缓存让数以百万次回退/前进"秒回"。我们常笑言性能工作永无止境------总还有下一个 10ms------但这些努力真实地把 Web 变快了。若要证据,看对手就行:现代浏览器在性能上"你追我赶",早已远非 2000 年代能比。这对用户和开发者都是双赢。

安全:在最关键的时刻保护你

Chrome 的安全哲学一直是"纵深防御"。

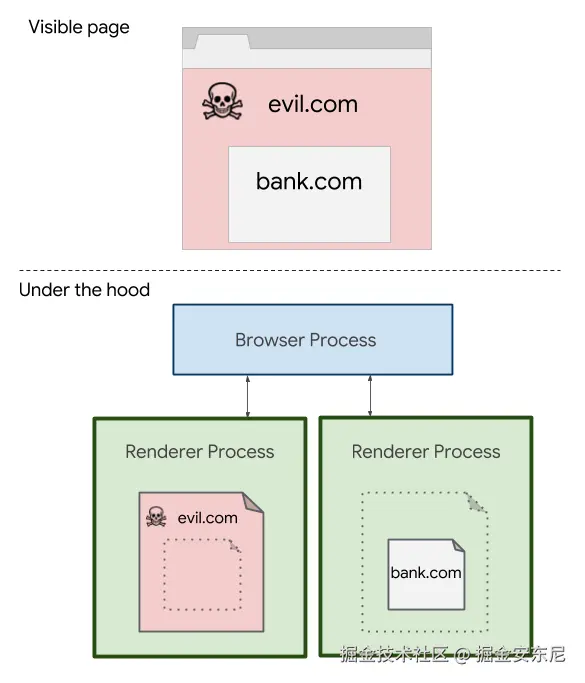

我们很早就认清:浏览器的工作,本质是在你的机器上安全地运行来自互联网的不可信代码------想想都挺可怕!因此我们投入多重护栏,这些如今多已成业界标配。第一道防线是 Chrome 的沙箱与多进程设计。正如《WIRED》在 Chrome 十周年时写的那样,Chrome"以全新方式管理标签页;它的'沙箱'让每个标签以自己的权限和受保护的内存运行",恶意页面无法一锅端掉整个浏览器。

在 2000 年代末,"路过式"恶意下载猖獗------仅仅访问被黑的网站就可能通过浏览器漏洞中毒。Chrome 的沙箱旨在圈住这类攻击:即便攻击者打到了渲染引擎漏洞,沙箱进程的权限边界会把他们"困"在该标签内,无法安装恶意软件或读取其它站点数据。

正如 Chrome 工程师 Justin Schuh 所说,自动更新(快速打补丁)与沙箱,是 Chrome 最初对抗恶意软件的"两块大拼图" 。这些特性在当时既新颖、甚至颇具争议------有人担心自动更新剥夺了用户控制权------但时间证明了它们的价值。今天,自动更新与进程沙箱已是浏览器安全的"地板线",Chrome 的成功功不可没。

Chrome 安全部门(曾由被昵称为"安全公主"的 Parisa Tabriz 领导,她后来成为我们的副总裁)始终在给浏览器"加钢筋"。

我们运营也许是业内最激进的漏洞赏金计划,早在 2018 年就向研究者支付了巨额奖金,此后更多------以便在攻击者之前发现并修复漏洞。

我们也在努力"消灭漏洞家族"本身。例如,历史上 ~70% 的高危 Chrome 漏洞都与内存安全有关(use-after-free 等),于是我们探索把内存安全语言(Rust)引入 Chromium 。从 2023 年起,Chromium 的部分组件已可用 Rust 实现, 从根上降低某些漏洞的可能;同时还有像 MiraclePtr(标记指针变体)这样的运行时防护来侦测 UAF。对内存不安全的"战争"仍在继续,但我们已在路上。

Chrome 在 2018 年迎来一次"安全质变"------站点隔离(Site Isolation) 。这个多年的大项目把最初的多进程思路更推进一步:不再是"每标签一个进程",而是"每网站起一个进程"(甚至把跨站 iframe 拆到各自进程)。这相当于"把单页拆分到多个进程"以换取安全。

部署艰难(要解决进程协作与内存成本),但在 Spectre CPU 漏洞爆发时发挥了巨大作用。Chrome 67 在桌面端对 99% 用户默认启用了站点隔离,意味着即便 Spectre 能泄露同进程内存,它也只能读到同站点的内容,拿不到其它站点的数据。

Google 其实早在 Spectre 之前就把站点隔离作为通用安全措施推进多年,只是这场危机验证并加速了它的默认落地。边界也因此从"每标签"收紧到"每站点"。结果是,Chrome 今天在站点间提供了显著更强的隔离:即便一个站点被攻陷,它要访问另一个站点的数据也会面临重重关卡(当然,绝对安全并不存在)。在 Android 上我们也在推进(受制于内存更紧,但在逐步到位)。

Chrome 的安全不止"内功",也直接在前台保护用户免受社工与其它威胁。我们很早就整合了 Google 的安全浏览(Safe Browsing),提示钓鱼与恶意站点------那一抹红色拦截页阻止了无数骗局。近年我们用本地 ML 增强防护。例如,Chrome 本地模型会实时分析色彩特征与 URL 线索来识别钓鱼页面,从而更好地把恶意站点标出来。我们也用 ML 对付滥用通知与弹窗。Chromium 近期的博文介绍,Android 版 Chrome 现在用设备端的 ML 模型(借助 Google 的 Gemini 训练)来识别可疑通知------可能是钓鱼或诈骗------并提示用户。模型在本地运行(通知内容不会发回 Google),训练数据来自大模型合成与人工复审。这是 AI 助力安全的一个好例子:Chrome 能"在本地实时检测并警示潜在欺骗或垃圾通知"。

Chrome 的密码管理器也是安全的"无名英雄"。我们不仅生成与保存强密码,还会把凭据与已知泄露库做加密核对。大约从 2019 年起,若你保存的密码出现在公开泄露中,Chrome 会提醒你更换。我们把密码体验打通桌面与移动端,一键自动填充,减少弱口令复用。自 15 岁生日更新起,Safety Check 甚至能标出可能恶意或已弃更的扩展------对扩展生态的关键护栏。

也许 Chrome 对用户安全最深远的影响,是把"HTTPS Everywhere"真正变成现实。2000 年代末,大多数网站仍默认 HTTP。过去十年里,Chrome 联合其它浏览器与组织逐步推动改变:一方面把 HTTPS 做得更易用(如支持 Let's Encrypt 等项目),另一方面施加"温和的压力":先从 2017 年起把 HTTP 标为"未加密",再逐步计划拦截或降级非安全内容。效果显著:几年前,"77% 的 Chrome 流量已受 HTTPS 保护"(如今应该更高)。正

如 Chrome 安全负责人 Adrienne Porter Felt 所言,我们决定"帮助让整个 Web 加密起来"------即便意味着要去"督促"网站、承受一些争议。它奏效了:今天加密是常态,用户更不易遭窃听与中间人攻击。

Chrome 也率先推动了混合内容拦截(防止 HTTPS 页面拉取非安全子资源)与 Privacy Sandbox 等倡议。尽管 Chrome 原计划淘汰第三方 Cookie,但 2024 年 7 月 Google 改变策略:第三方 Cookie 继续受支持,并提供更强的用户控制,同时保留 Privacy Sandbox 作为网站可自愿采用的隐私友好替代方案。

最后,我们也努力让"高级安全"变得可用。比如 2008 年首发就引入的无痕模式(Incognito)------不在本地留痕,适合共用电脑或你不想保存历史/ Cookie 的场景;再比如 WebAuthn 的整合(用硬件密钥或手机型 passkey 做抗钓鱼登录)。我们的理念是把安全做成默认与"隐形"的(自动更新、沙箱、安全浏览),需要时再现身,这样用户不必额外操心。回望 17 年,我为 Chrome 在许多方面"重塑了在线安全"而自豪。当然安全是一场持久战,我们也在盯着下一代威胁,比如用更好的网址呈现来对抗钓鱼。我们承认没有系统是完美安全的,安全工作永远在路上。

稳定性:让浏览器与整个 Web 一直顺畅运转

Chrome 的"稳定"口碑来自一个朴素信条:不崩溃;真崩了,也要体面恢复。

早年间,崩溃与卡死几乎是浏览的日常------一个脚本或插件失控,就能把整个浏览器锁死。Chrome 的多进程架构在这里是"规则改变者"。通过把"Web 应用与插件放到与浏览器本体分离的进程里",即使某个页面的渲染进程挂了,也"不会影响浏览器或其它 Web 应用"。你甚至可以用内置的"任务管理器"杀掉顽固卡住的标签页(这是当年的另一项新意),而不必重启整个应用。对稳定性,这是巨大的跃迁------用户立刻能体会到不同。

我记得 2008 年人们最开心的一件事,就是 Flash 崩了不再把所有标签一起带走------这在此前真是家常便饭。把每个标签页隔离并赋予尽量少的 OS 权限,Chrome 不仅更安全,也实现了扎实的故障隔离。后来其它浏览器也跟进(今天已是"地板线"),但 Chrome 是先行者。

接下来的 17 年里,我们一直在打磨这套模型。多进程的一个挑战是内存:更多进程意味着更多开销。所以稳定不仅是"不崩",也包括当你打开 50 个标签时"不拖"。我们做了大量工作来降低 Chrome 的内存占用与竞争。用户"Chrome 吃内存"的反馈,间接推动了一系列项目。例如 2020--2021 年我们引入了 PartitionAlloc-Everywhere,一套为 Chrome 调优的自定义内存分配器,减少碎片、节省内存并提升性能。我们也实现了标签节流与丢弃:Chrome 会智能暂停后台标签的工作,甚至在低内存时卸载长时未用的标签以回收资源。近年的博文提到,限制后台 JS 定时器与降低后台标签优先级,显著改善了 Core Web Vitals(如 INP)与电池续航。在 Windows 与 macOS 上,Chrome 还利用系统能力(Windows 的 EcoQoS、macOS 的 QOS)下调后台负载,把前台交互变得更灵敏。这些"看不见的齿轮"让 Chrome 在重度使用下仍然稳定、顺手。

另一个稳定性里程碑是"告别问题缠身的遗留插件"。Flash、Java、以及其它 NPAPI 插件,曾是浏览器崩溃与不稳的重灾区。Chrome 早期就把 Flash 单独沙箱化,尽量把它的崩溃圈住;最终我们与业界一起在 2020 年让 Flash 退出了历史舞台。每抛掉或隔离一个三方组件,就少一类崩溃源。我们还内置了 PDF 查看器(同样沙箱化),避免外部插件惹祸。

我们以崩溃率衡量稳定,每个版本都力求比上一个更稳。这有时意味着回滚引发回归的改动,或为边角案例新增 fuzz 与测试。开源开发流程也帮了大忙------社区常在 canary/dev 早期发现问题,我们能快速迭代。Chrome 的六周(后来改为四周)发布节奏本身也是创新:更小的改动、更高的频率,意味着更快的修复,也更不容易把庞杂更新"搞崩"。今天,用户几乎感受不到更新(它们在后台静默完成),但他们确实能感到------更新后浏览器没有更爱崩溃。

在 Spectre/Meltdown 风波中,稳定性工作的价值得到了"硬核验证"。为 Chrome 67 默认启用站点隔离(前文谈过),是一次触及进程管理"地基"的巨变。我们起初担心性能与稳定的影响,但通过渐进灰度与海量测试,它成功上线。到 2018 年,"绝大多数(99%)桌面用户"都默认启用了站点隔离,而且"对大多数用户与开发者几乎不可见"------这意味着我们维持了稳定与兼容性。这是工程严谨性的体现:为一个"最好大家感觉不到"的特性投入多年(因为什么都没被破坏!)。这,正是我们对稳定的理想------让浏览器悄悄把该做的事做好。

我们也重视Web 平台的稳定------别把网站"弄坏"。Chrome 一直坚持向后兼容 的心态:当我们变更或废弃某个 API,会通过标准流程谨慎推进,并用真实使用数据指导。有时即使某些古怪的遗留行为"不完美",只要站点依赖面过大,我们也会"尽量兼容",避免扰动用户。但与此同时,我们也要推动平台前行(下节会更详细聊)。

我们相信:跨浏览器一致的 Web,才对所有人更好。因此近年我们在互操作性上投入很大。例如 2021--2023 年,我们与 Apple、Mozilla 等一起推进 Interop 基准,定位并修补浏览器之间的不一致。Chrome 也投入工程力量改进 CSS flexbox、grid 等实现,在 Interop 2023 的得分提升到 ~94 分(其它引擎也同步进步)。

这类"互操作稳定性"不显眼,却对希望"一次开发、到处可靠运行"的开发者至关重要。我们还联合伙伴(含 Mozilla)发起 Web Platform Baseline :每年定义"现代 Web 的公共底座",告诉开发者哪些特性可安心使用,因为所有现代浏览器都一致支持。在 2023 年的 Google I/O,我们发布了 Web Platform Dashboard------一张"平台全图",把特性与各浏览器支持度可视化,便于追踪;它还与 Baseline 概念打通,数据来自 MDN、caniuse、web-platform-tests 等。总结一句:稳定不只是"不崩",更是为 Web 的持续生长提供可预期、可依赖的平台。

也向那些把稳定当使命的人致敬。许多早期 Chrome 工程师经历过"浏览器崩"的年代,刻骨铭心。作为 Chrome 奠基者之一的 Darin Fisher,曾大力主张多进程模型,并从一开始就为"每站点进程(site-per-process)"打地基。他对"分离关注点"的坚持,为后来的安全与稳定铺了路。当然,还有无数同事多年与内存对撞、追剿竞态,只为你不必思考这些。如果 Chrome 真的崩了(没有人完美!),我们会记录、修复,并常在数日内推送补丁。快速的发布管线在这点上极为关键。

结果是:即便软件复杂度节节攀升,Chrome 的稳定性(以每 1000 小时使用的崩溃数计)这些年依旧显著改善。从一名"新丁",到承载数十亿人关键应用的浏览器------稳定是用户把网银、Chromebook 上的生意,甚至工作与学习,托付给 Chrome 的底气。这份信任,我们不敢松懈。

简洁:设计、UI 与"开箱即用"哲学

Chrome 从一开始就强调"简单" 。

2008 年初版的 UI 极其克制:没有繁复的菜单,没有五花八门的工具栏,甚至连"地址栏"和"搜索框"都合而为一(Omnibox)。当时很多人觉得"功能少",但很快意识到,这种极简设计才是让人安心的原因。你只要打开,就能上网;而不是先花时间学会用浏览器。

这种简洁并不是"去功能",而是把复杂性藏在背后 。Chrome 背后的理念是:用户上网,不该先学一套浏览器逻辑。因此,Chrome 团队常说的目标是"不要挡路"。比如自动更新:用户不必点下载、选版本、重启,Chrome 会在后台静默完成。到 2010 年,Chrome 已经成为最早能"无感升级"的主流软件之一。对比当时动辄弹窗催更的桌面应用,这种"省心"体验极为突出。

另一个典型例子是应用内集成。PDF、视频解码、翻译、安全检查......这些能力后来都被"内置化"。不是为了塞功能,而是避免用户因插件或外部工具而掉坑。Chrome 的哲学是:你点开就能用。例如内置 PDF 查看器,不仅省掉了 Acrobat 的频繁崩溃,还减少了安全风险。再比如翻译功能,一键就能把外语网页变成母语,这一度成为 Chrome 最打动用户的亮点。

"简洁"还体现在 UI 演进中。

随着功能增多,Chrome 必须避免自己变臃肿。于是我们不断引入设计规范:从 2011 年的扁平化,到 2018 年的 Material Design Refresh,再到近年的 Material You。每次更新都让 Chrome 看起来更干净,同时保证常用入口不被埋没。我们有一句内部准则:"按钮数量能少一个,就少一个。" 所以今天你打开 Chrome,顶栏依然极简,没多少图标干扰。

当然,简洁也意味着"权衡"。有些用户希望浏览器像"瑞士军刀",而 Chrome 选择的是"干净的桌面刀具"。我们把更多可定制空间交给扩展生态:需要高级开发者工具?安装扩展;要复杂的截图或广告屏蔽?去 Web Store 下载。Chrome 保持轻巧核心,生态提供长尾功能。事实证明,这个分工让 Chrome 保持了"即开即用"的轻便感。

更深层的"简洁"是统一体验。从桌面到 Android、iOS,Chrome 力求一致:你在笔记本上登录,历史记录、书签、密码立刻出现在手机上。设计团队的目标是:你不必思考------这就是同一个 Chrome。跨平台的无缝衔接,成了 Chrome 的另一张名片。

总结来说,Chrome 的简洁并非"功能少",而是最大化降低用户心智负担。它让浏览器像一扇透明的玻璃窗:你注意到的,是窗外的内容,而不是窗框本身。

跨平台:把 Chrome 带到所有设备

Chrome 不是"只在桌面"。很早我们就意识到:用户的上网体验,必须跨越多设备而保持一致。从 Windows、macOS、Linux 到 Android 与 iOS,Chrome 的目标是:无论在哪,都是同一个 Chrome。

2009 年,我们首先把 Chrome 带到 Linux 与 macOS,随后迅速扩展到移动端。尤其在 Android,Chrome 替代了原生浏览器,成为系统默认;在 iOS,受平台限制,我们仍基于 WebKit 但复刻了 Chrome 的体验。对用户来说,这意味着:你换设备,不必重新学习;你打开标签页,就像从未换过环境。

更关键的,是数据同步。早期的浏览器世界,书签与历史记录被"困"在单一设备。Chrome 借助 Google 账号的登录机制,让书签、密码、历史记录、扩展,甚至打开的标签页都能随处同步。你在公司电脑上查到的文档,回到家在手机上点开,就是无缝延续。这种"随身浏览器"的理念,在 2010 年前后极具颠覆性。

为了跨平台,Chrome 必须面对不同系统的特性与限制。例如在 Android 上,我们投入巨大精力优化性能与省电:减少后台进程消耗,提升触控响应,利用硬件加速实现流畅滚动。在 iOS 上,我们受制于 WebKit 内核,但依然尽量带来一致的 UI 与同步体验。对团队而言,这常常意味着做两份适配,只为让用户感觉不到差别。

跨平台也让 Chrome 成为一个"操作系统级"的平台。Chromebook 的出现,把 Chrome 本身变成了 OS。Chrome OS 的核心是"浏览器即系统",所有应用都运行在 Web 或基于 Web 的容器中。虽然起初被质疑"过于轻量",但事实证明,这种设计非常契合教育市场、轻办公场景。Chromebook 后来成为全球销量最高的学生电脑之一。

今天,跨平台的 Chrome 还延伸到了电视、汽车与可穿戴设备。虽然这些版本的功能未必完整,但理念一致:在任何屏幕上,都能认得出 Chrome。

总结来说,跨平台不仅是"跑在不同系统",更是保持体验与数据的连续性。正因如此,Chrome 才能真正成为数十亿用户的"默认浏览器",无论他们使用的是什么设备。

推进平台:Chrome 如何塑造现代 Web

Chrome 不只是一个"跑网页的壳",它从一开始就肩负着推动 Web 平台前行的使命。浏览器团队相信:Web 必须不断进化,才能承载开发者与用户的新需求。

2008 年,Chrome 就内置了 V8 引擎,让 JavaScript 速度快到足以支撑 Gmail、Google Maps 这类应用。随后十几年里,Chrome 持续推动 API 与标准化的落地:

- Service Worker:让 Web 能离线运行、支持推送与后台同步,变成"类原生应用";

- WebAssembly:带来近乎原生的执行效率,解锁了游戏、编辑器、仿真器在浏览器里运行;

- WebRTC:让音视频通话、屏幕共享直接跑在浏览器里,不再依赖插件。

这些 API 一开始都存在质疑,后来却成为了 Web 应用的基石。Chrome 的角色就是:敢于先实现,再拉动标准化。

Chrome 还不断扩展 开发者工具。早期 DevTools 只是简单的调试器,后来逐渐加入性能分析、网络请求可视化、内存泄漏排查、Lighthouse 自动检测等功能。今天,很多开发者几乎把 DevTools 当作日常 IDE 的一部分。它体现了 Chrome 的理念:要让开发者有信心在 Web 上构建复杂应用。

与此同时,Chrome 也承担起了"推动生态治理"的角色。比如 HTTPS 的普及,Chrome 通过逐步警示"不安全连接",再到默认强制,让 Web 全面切换到加密通信。再比如对第三方 cookie 的逐步淘汰,Chrome 在兼顾隐私与广告生态的平衡中,推进 Privacy Sandbox 方案。这些变革并非一蹴而就,而是需要 Chrome 与整个业界协作。

很多时候,Chrome 的推进意味着承担风险。新 API 是否会被滥用?是否会破坏现有网站?是否会影响竞争生态?Chrome 团队因此建立了 Web 标准流程,几乎所有新特性都要经历提案 → 实验 → 开发者反馈 → 标准化 → 稳定发布的周期。用户可能感受不到,但这背后是大量的社区讨论与妥协。

总结来说,Chrome 推进平台的方式,是先行探索、拉动生态、再逐步稳定。这也是为什么今天的 Web 能够支撑从小游戏到复杂 SaaS,再到 AI 工具的原因。

AI 时代:Chrome 与智能的结合

进入 2020 年代,AI 已经逐渐渗透到 Web 的方方面面。Chrome 团队很早就意识到:浏览器必须拥抱智能化,既要帮助用户更快、更安全地浏览,也要为开发者提供新的可能。

最直接的体现,是 AI 驱动的功能集成 。Chrome 在 2023 年开始测试 AI 写作辅助 :当你在网页上填写邮件或文档时,浏览器能帮你改写或补全。类似地,摘要生成 、图像识别 与 智能搜索增强 都逐渐被融入浏览体验。目标不是"替代搜索",而是让用户在网页场景中"即时获得帮助"。

在安全方面,AI 也开始承担"护航"角色。Chrome 的 安全浏览(Safe Browsing) 服务过去依赖黑名单,如今通过机器学习模型,可以实时检测恶意站点与钓鱼页面。甚至用户输入敏感信息时,Chrome 会即时提醒是否安全。这类"后台智能",已经成为稳定与安全的延伸。

开发者也从 AI 的平台化中获益。Chrome 与 Web 平台正在探索 本地推理接口 ,让 Web 应用能调用设备上的轻量模型。例如通过 WebGPU,在浏览器里就能运行图像生成或语音识别。这意味着未来的 Web 应用可以"开箱即用"地获得 AI 能力,而无需依赖复杂的后端。

与此同时,Chrome 还与 AI 生态结合,推动 新一代开发工具 。例如在 DevTools 中集成 AI 辅助调试与性能分析,帮助开发者更快定位问题。再比如借助 AI,总结繁杂的控制台日志,或为复杂的网络追踪提供自动洞察。这些探索正在实验性地进行,但方向明确:让浏览器成为智能开发伙伴。

更宏观地看,AI 也在重塑浏览器的"入口角色"。过去浏览器是通向网页的工具,而在 AI 时代,它逐渐变成了一个"交互中枢"。用户的问题可能直接由浏览器里的智能助手回答,而不必再跳转到某个网站。对 Chrome 而言,这既是机遇,也是责任:如何在提供 AI 能力的同时,保持 Web 的开放性与多样性。

总结来说,AI 不是让浏览器变得复杂,而是让它更贴心、主动、无形。正如当年的"简洁"哲学,AI 的加入不是为了堆砌,而是为了减少用户思考负担,让浏览器悄然更聪明。

结语:Chrome 的 17 年与未来

回顾 2008--2025,Chrome 从一个"新人"变成了 Web 的中心支柱。它靠四大原则走到今天:

1、速度让浏览快如闪电;

2、安全让用户敢把生活交付其中;

3、稳定让它承受住数十亿人的日常使用;

4、简洁让浏览器退居幕后,专注内容而非自身;

Chrome 也不仅仅是一个应用,它逐渐成为了平台与生态:

- 对用户而言,它是生活和工作的入口;

- 对开发者而言,它是 Web 创新的试验田;

- 对行业而言,它是标准化与互操作性的推动力。

这 17 年里,Chrome 不断演变:支持多进程、引入 V8、推动 HTTPS、告别 Flash、带来 PWA 与 WebAssembly,再到如今探索 AI 与隐私新模式。它的每一次跨越,都在推动整个 Web 前行。

未来的 Chrome,依然要面对巨大的挑战:

- AI 的深度融合,会不会改变浏览器的定位?

- 隐私与开放的平衡,如何既保护用户,又不让生态凋敝?

- 新设备与形态,从车载到 AR/VR,浏览器能否保持一致体验?

Chrome 的团队始终坚持"悄然做好自己的事"。正如当年的多进程、自动更新、站点隔离,它们不是为了博眼球,而是为了让用户"不用去想"。或许 10 年后,我们谈起浏览器时,依旧不会特别注意到它,但正因为它安静可靠,才成为我们习惯依赖的那扇"Web 窗口"。

17 年过去,Chrome 已经不只是 Google 的浏览器,而是全球开发者与用户共同塑造的成果。它的未来,也仍将与整个 Web 的命运紧密相连。