目录

一、互联网

(1)特点

连通性和共享

(2)网络的组成

若干结点和连接节点的链路

节点可以是:计算机、交换机、路由器等

(3)网络、互连网、因特网

**网络:**许多计算机连在一起

**互连网:**许多网络连在一起

**因特网:**全球最大的一个互连网

注意:互连网英文叫做intenet、因特网也叫互联网,英文叫做Internet。注意区分大小写。

(4)互联网发展的三个阶段

单个网络APPANET

有限个主机通过一定技术实现相互联系的网络

三级结构的互连网

三级机构为主干网、地区网、校园网(企业网)

多个校园网(企业网)接入地区网,多个地区网接入主干网

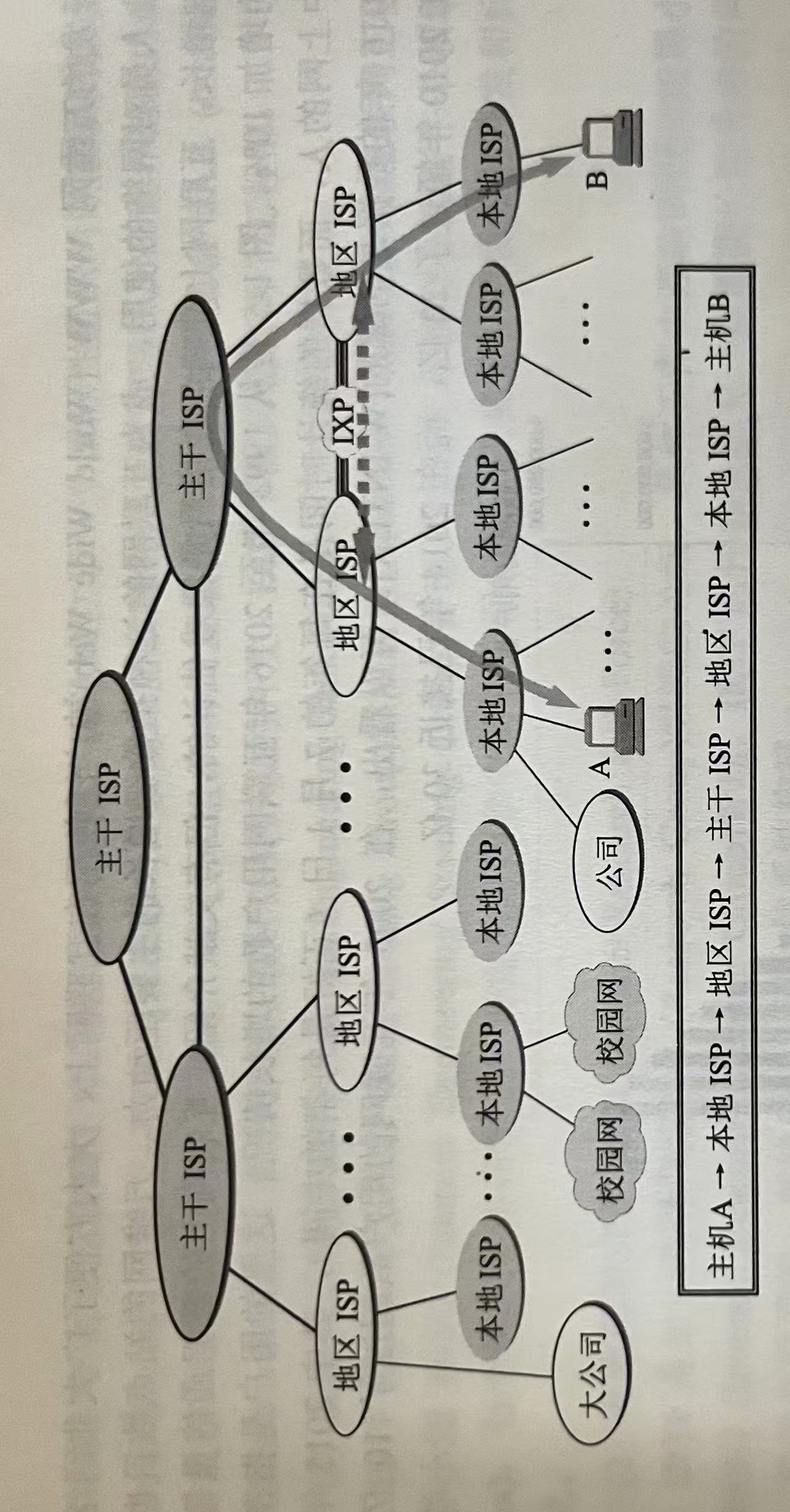

多层次ISP结构的互联网

ISP就是互联网服务提供商,就是指电信、联通、移动他们。

电信、联通、移动他们这些主干ISP会申请到很多IP地址,

然后他们会将这些IP地址分给底下的地区ISP们

然后地区ISP们又会直接卖给本地ISP们或者大公司

本地ISP们又直接分给我们

我们通过IP地址来上网

补充:IXP

互联网交换点IXP可以让两个网络直接相连,比如主机AB之间要想交换,需要A通过层层ISP,回到主干ISP,再通过层层ISP找到B交换,但是有了IXP就可以直接通过IXP交换,无须来回跑。这可以减少分组转发的延迟,降低分组转发的费用

(5)标准化

互联网标准化工作中最重要、最核心的技术文档载体之一:RFC文档

(RFC文档,可从互联网免费下载)

制定互联网正式标准要经过下面三个阶段:

互联网草案 -》建议标准 -》互联网标准

(6)组成

从工作方式上划分为两大块:边缘部分和核心部分

边缘部分:

边缘部分:由很多上网的主机组成,为用户直接使用的部分

端系统:在互联网边缘部分中上网的主机

在网络边缘的端系统之间的通信方式有两种:C/S和P2P

C/S即客户-服务器方式简写(client-server),

客户向服务器发出请求,服务器服务客户、处理请求

P2P即对等连接方式简写(peer-two-peer),

两台主机都运行了P2P软件,它们自己互相通信

不过本质上,这也是C/S,因为主机有时充当客户角色,有时充当服务器角色

核心部分:

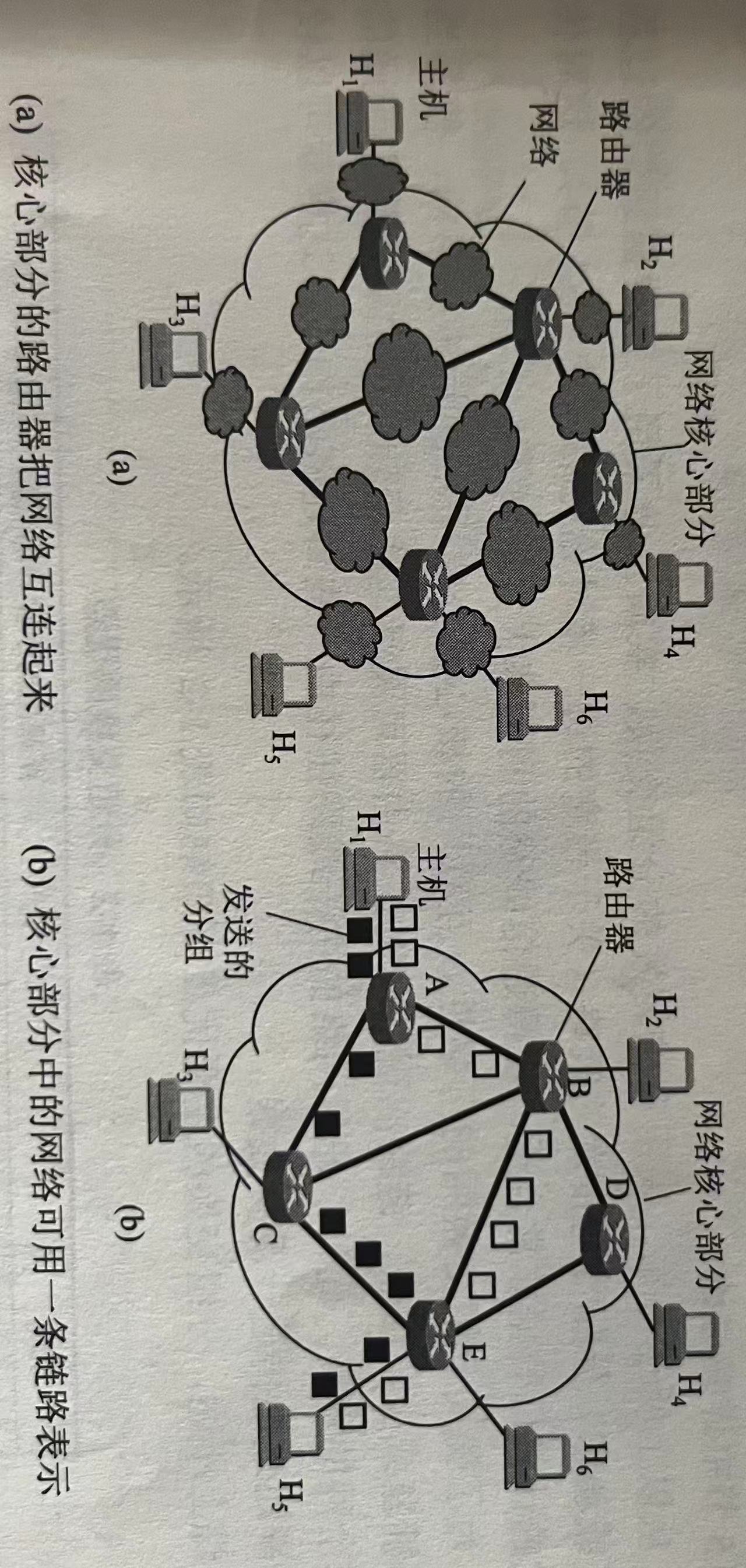

核心部分:由网络和连接网络的路由器组成,为边缘部分提供服务

路由器:一种专用计算机(但不叫主机),实现分组交换,转发收到的分组

理解所谓分组交换,先提一个概念:电路交换

电路交换

电路交换是在通信双方之间,建立一条 "专用物理通道",且该通道在整个通信过程中被独占,直到通话结束才释放资源。(和以前座机差不多)

工作原理分三阶段:建立连接、数据传输、释放连接

优点:资源独占 、实时性高、操作简单

缺点:资源利用率低 (双方无数据传输,如通话中的沉默,通道仍被占用,无法给其他用户使用)、灵活性差 (一旦建立连接,带宽固定,无法动态调整)、不适用于突发数据(传输计算机数据效率低)

分组交换

把传输的整块数据,称为一个报文

传输之前,又把一个报文划分成一个个更小的数据段

每一个数据段前面加上首部 (一些控制信息),构成了一个分组 (又叫包)

所以分组交换,++就是把这些分组分别发入不同的路径,最终到达同一目的地++(如H1的分组分作了两部分出发,最后到了H5)

H5收到之后,将零散的分组整合成一个完整报文,就可以解析数据了。

优点:资源利用率极高 (链路多方向可用,一个链路阻塞时可以走另外一条道)、适配突发数据 、灵活性强(分组可动态选路,某条链路故障不影响整体传输)

缺点:存在 "失序风险"(不同分组走不同路径,接收方可能收到乱序的分组,需通过序号重组)、存在 "丢包风险"(网络拥堵时,交换机可能丢弃部分分组)、实时性略低于电路交换(如电话场景)

报文交换

报文交换是将整个 "数据报文"(如一封完整的邮件)作为一个整体,在网络中传输

优点:灵活性强、支持 "多目标转发"、资源利用率高于电路交换

缺点:时延大且不稳定、不适用于实时场景

三种方式归纳:

- 电路交换------整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送。

- 分组交换------单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻结点,存储下来后查找转发表,转发到下一个结点

- 报文交换------整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。

- 若要连续传送大量的数据,且其传送时间远大于连接建立时间,则电路交换的传输速率较快

- 报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率

- 由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好的灵活性。

二、计算机网络

(1)分类

按照网络作用范围分类

广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)、个人区域网(PAN)

按照网络使用者分类

公用网、专用网

(2)性能

1速率

单位:bit/s 或b/s 或bps

进制:k=10^3 M=10^6 G=10^9 T=10^12 P=10^15 E=10^18 Z=10^21 Y=10^24

有人会问k不是等于2^10吗,这怎么是10^3?

很简单,当k指速率时,k=10^3;当k指容量时,k=2^10

例题:

100MB容量,100Mbps速率,多久传完?

100MB是容量,所以100MB=100x1024x1024x8bit

100Mbps是速率,所以100Mbps=100x10^6

所以,t=100x1024x1024x8/100x10^6

2带宽

带宽有两种表述:

在频域中:带宽指信号具有的频带宽度,单位为赫

在时域中:带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力,即单位时间内信道的最高通过数据多少,单位为bit/s

计算机网络中,常指时域表述。

3吞吐量

单位时间内,通过某网络的实际数据量,单位为bit/s

4时延

时延就是延迟,有四种类型:

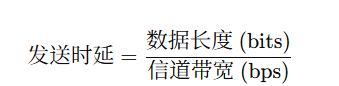

发送时延:数据从主机发送到链路上所需要的时间,即把数据"推出去"的时间。

公式:

举例:如果一个数据包是 1000 bits,链路带宽为 100 bps,那么发送时延 = 1000 / 100 = 10 秒。

类比:就像在水龙头里"蓄水"的时间

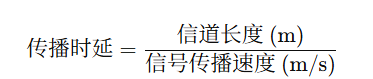

**传播时延:**信号在信道中传播所需要的时间。

公式:

举例:如果链路长度是 2000 km(2×10⁶ m),信号速度是 2×10⁸ m/s,则传播时延 = 0.01 秒。

类比:水分子在水管中流动的时间

**处理时延:**路由器或主机在检查分组首部、查表、差错检测等处理操作所花费的时间。

类比:快递站小哥在分拣包裹

**排队时延:**分组在路由器输入/输出队列中等待处理的时间。

类比:高峰期的过安检排队

总时延(Total Delay) =发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

5往返时间RTT

RTT 是 数据包从发送端发出 → 到接收端 → 再返回发送端 所花的总时间。

也就是说:客户端发出请求到收到服务器响应的时间差。

注:RTT 包含了网络中所有延迟(发送、传播、处理、排队)的往返总和。

6利用率

某个网络资源(如链路、服务器、CPU 等)在一段时间内被有效使用的比例。

在计算机网络中,常说的链路利用率就是 发送数据的时间 / 总时间。

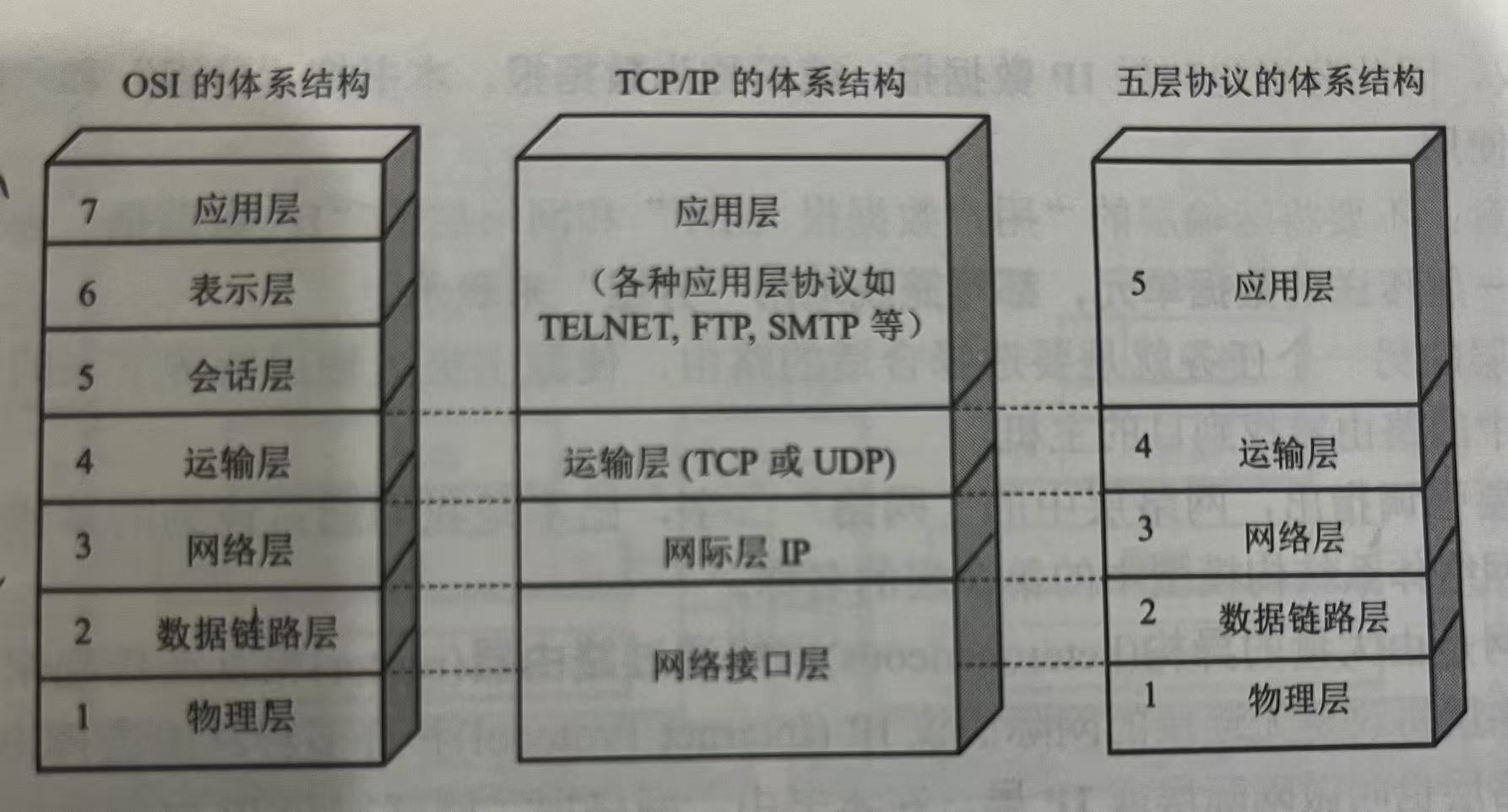

(3)体系结构

由来:不同厂商各自搞自家封闭的网络和协议,互不兼容(如:IBM 的 SNA), 之后美国国防部 ARPA 的科研项目建成了 ARPANET------世界第一个分组交换网络。后来的互联网都开始借鉴它的分组思想。最后诞生了两大主流模型:OSI和TCP/IP

OSI 体系结构:

国际标准化组织(ISO)主导,提出 OSI 七层开放式系统互连模型。

但出世太晚,被TCP/IP抢占了先机,且过于复杂,所以现在理论意义较强。

TCP/IP体系结构:

出世早,简单实用,被广泛接受,实战意义强。

五层协议体系结构:

综合以上两者优点的折中办法,多用于学习计算机网络原理

五层协议体系结构:

应用层:直接面向用户,提供各种网络应用服务(如浏览器)

应用层交互的数据单元称为报文。

好比,老板a(主机a的应用层)在想,要给哪个老板发快递

传输层 :为应用进程之间提供端到端可靠或不可靠的数据传输服务。

主要使用两种协议:

传输控制协议TCP:面向连接,可靠传输(快递小哥保证给你送到家,丢了还给你找)

用户数据报协议UDP:无连接,不保证可靠传输(快递只保证速度快,其他的不保证)

好比,老板a把任务给了秘书(主机a的传输层),秘书在想发哪种快递

网络层:靠 IP 地址给每台联网设备分配唯一 "身份证",再通过路由器分析网络拓扑,选择最优传输路径。

好比,底下的小员工给快递贴上了发货地址(IP地址)

数据链路层:在同一链路上的两个节点之间传输数据帧(帧是被封装的数据)

好比,底下的小员工给快递贴上了收获地址(设备物理地址)

物理层:负责在物理介质(铜线、光纤、无线电波等)上传输比特流(0 和 1)

最后,发货

简单来说。一层一层的就是将数据层层封装点东西:应用层是你操作的数据,传输层封装数据传输服务方式,网络层封装自己的IP地址,数据链路层封装对方的MAC物理地址,最后由物理层发送出去。