🔗 原文链接:The Height Enigma

👨💻 原作者:Josh W. Comeau

📅 发布时间:2025年5月12日

🕐 最后更新:2025年5月13日

⚠️ 关于本译文本文基于 Josh W. Comeau 的原文进行忠实翻译,力求准确传达原作者的技术观点和逻辑结构。

🎨 特色亮点:

- 保持原文的完整性和技术准确性

- 采用自然流畅的中文表达,避免翻译腔

- 添加画外音板块,提供译者的补充解读和实践心得

- 使用生动比喻帮助理解复杂概念

💡 画外音说明: 文中标注为画外音的部分是译者基于实际开发经验添加的拓展解释,旨在帮助读者更好地理解和应用这些概念,不代表原作者观点。

🖼️ 关于交互式示例: 本文中的图片和交互式演示以截图和GIF动图形式呈现。如需体验完整的交互式功能,可前往原文进行实际操作。

回想我刚开始学 CSS 的时候,有个问题一直困扰着我:为什么 height 属性有时候会"失灵"?

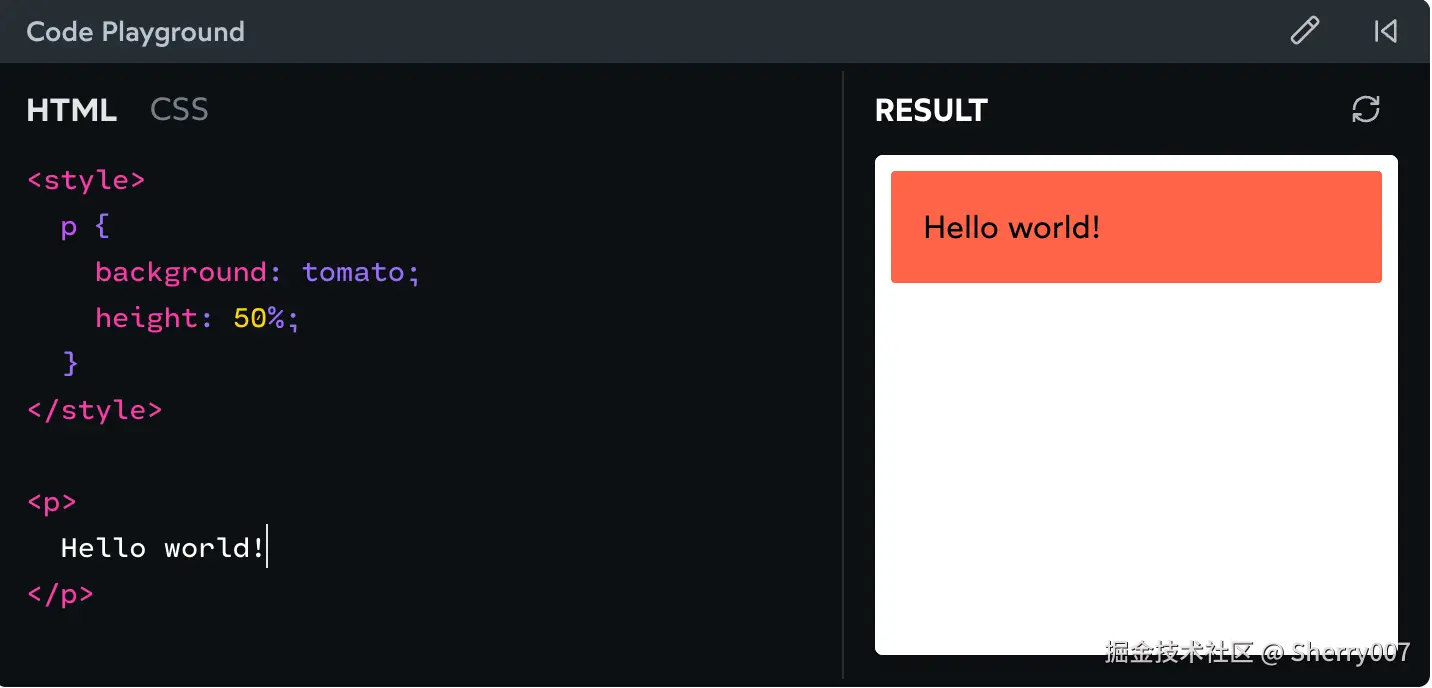

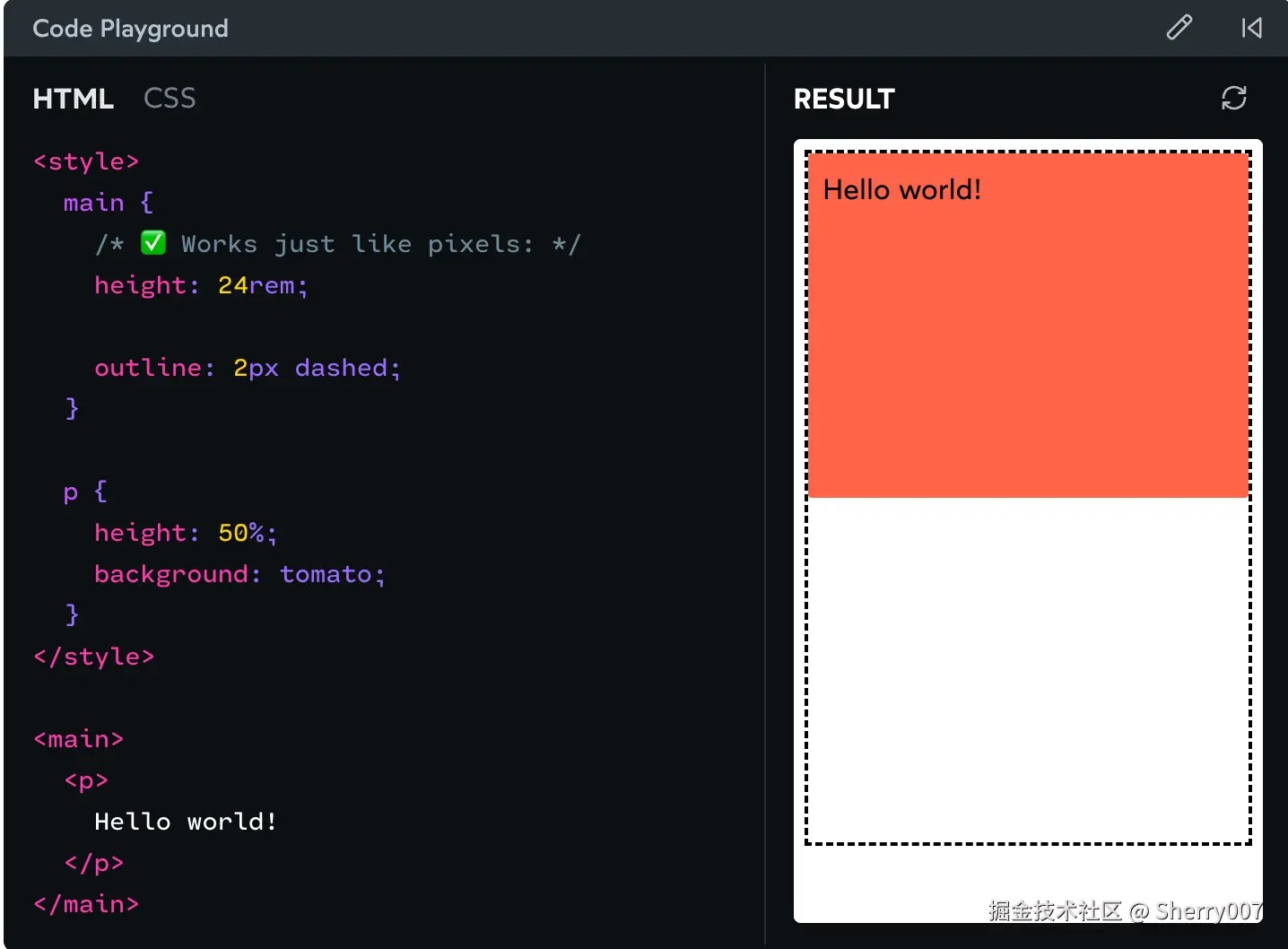

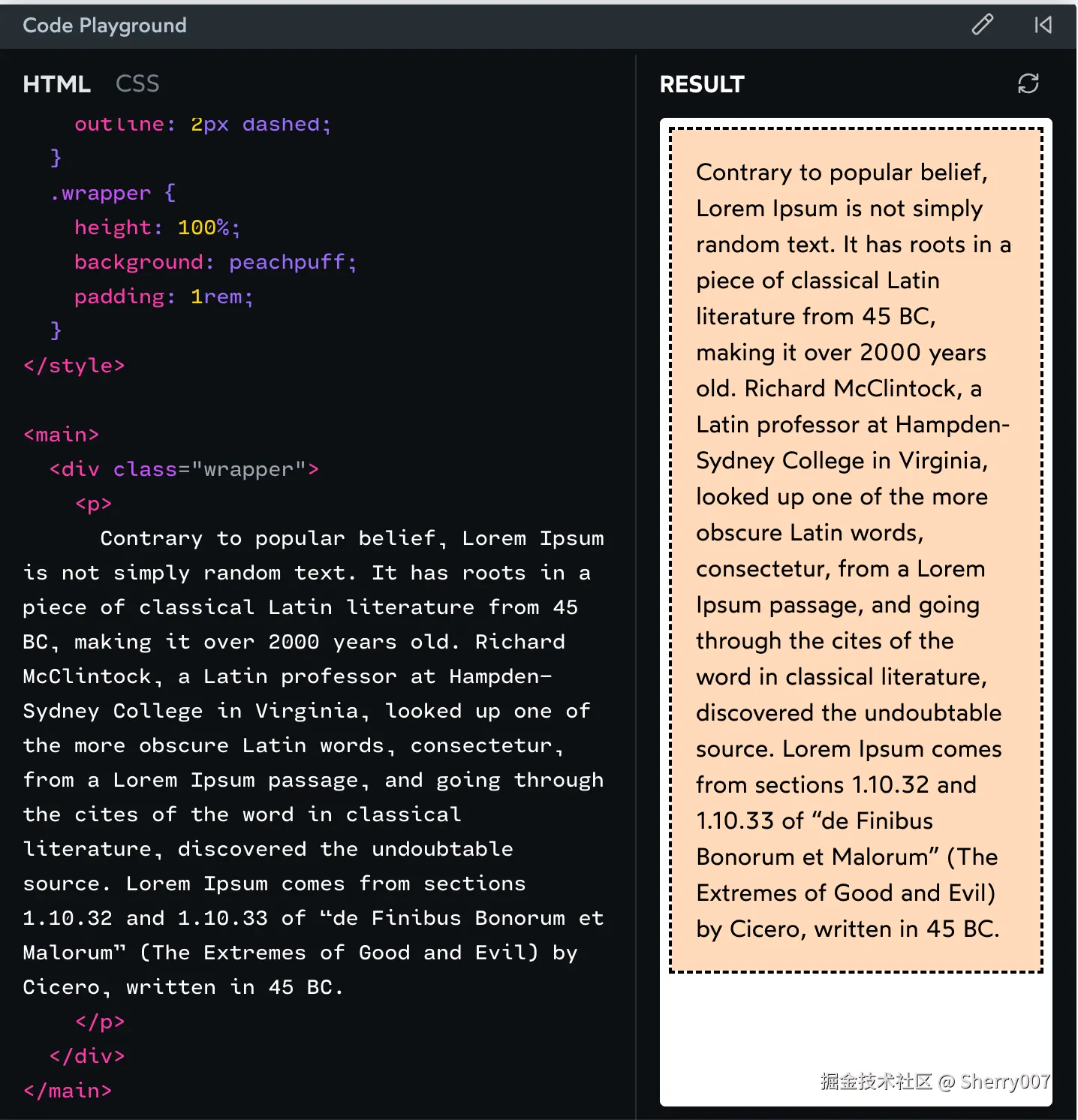

举个例子:

我明明给这个段落设置了 height: 50%,但你看,它压根就没变高!更奇怪的是,不管我写 height: 100%、height: 10000% 还是 height: 0%,结果都一样------毫无反应。

💭 画外音:这个场景是不是似曾相识?估计不少前端同学都踩过这个坑,明明设置了百分比高度,页面却纹丝不动,然后开始怀疑是不是自己写错了什么...

在我学 CSS 的前几年,虽然摸索出了一些经验,能知道什么时候管用什么时候不管用,但总感觉像在碰运气。有时候明明看起来应该没问题的代码,偏偏就是不生效!

这就是 CSS 的特点------在你搞清楚背后的原理之前,很多现象看起来都很随机。但一旦理解了底层的运作机制,所有的疑惑都会豁然开朗。这篇文章就来解开这个谜团,我会跟你分享我是怎么解决这类问题的。

🎯 目标读者

这篇文章是为初学者准备的。只要你理解 CSS 的基本语法,你就应该能够跟上。不过,我认为即使是经验丰富的 CSS 老手也可能在这里发现一些有趣的知识点!

🔄 死循环的计算困境

先说重点:在 CSS 中,width 和 height 的工作方式截然不同。默认情况下,它们的计算逻辑完全相反。

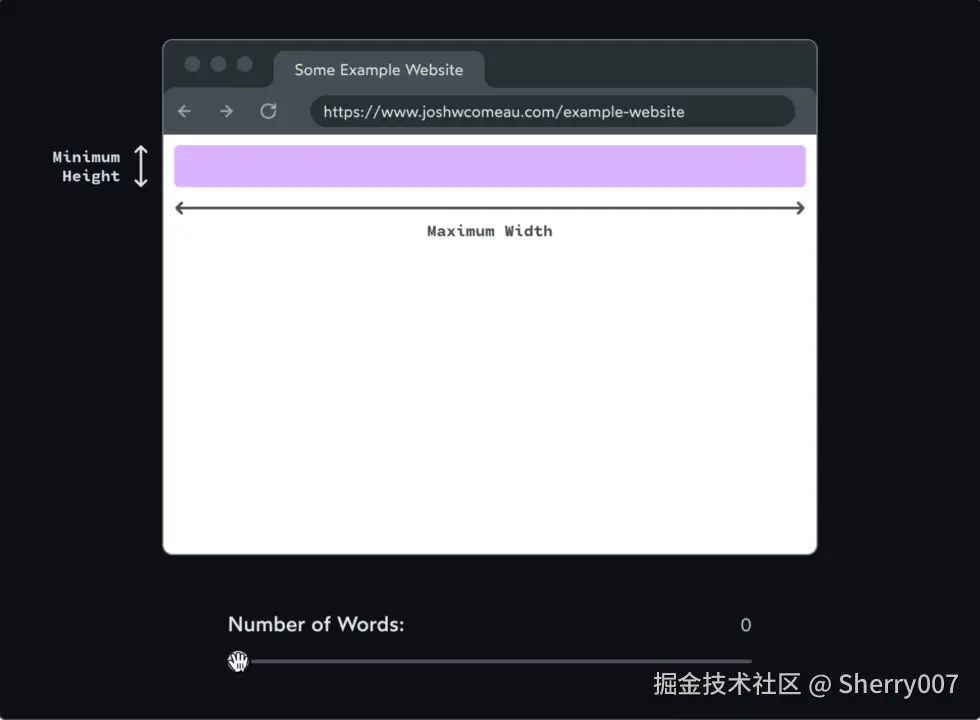

这个道理其实很好理解。你看,像 <div> 这样的块级元素会自动撑满 整个容器的宽度,但对于高度就不是这样了。相反,它们的高度会收缩到刚好包裹住内部内容:

注意看:高度会随着文本行数的多少而变化,但宽度始终保持最大化,即使里面没有任何内容!

💭 画外音:这其实体现了网页设计的本质特征。想想看,网页最初就是为了展示文档内容,就像我们看书时,每页的宽度是固定的,但内容的长度可以根据文字多少自由变化。

这看起来很正常,没什么特别的。但如果我们深入思考一下这背后的计算逻辑,就会发现很有意思的事情。

当浏览器计算元素的默认宽度时,它会向上看------参考父元素的尺寸。但计算高度时恰恰相反,它要向下看------根据子元素的内容来决定。

所以,当我们设置 width: 50% 时,浏览器很轻松就能处理,因为它本来就要参考父元素的宽度,现在只需要取其中的 50% 就行了。

但 height: 50% 就麻烦了:

- 子元素说:"我要占父元素高度的 50%"

- 父元素说:"我的高度要根据子元素的内容来定"

看出问题了吗?这两个家伙想要根据对方的尺寸来确定自己的大小 ------这就形成了一个死循环,永远算不出结果。面对这种情况,浏览器只好忽略子元素的 height: 50% 设置。

🤔

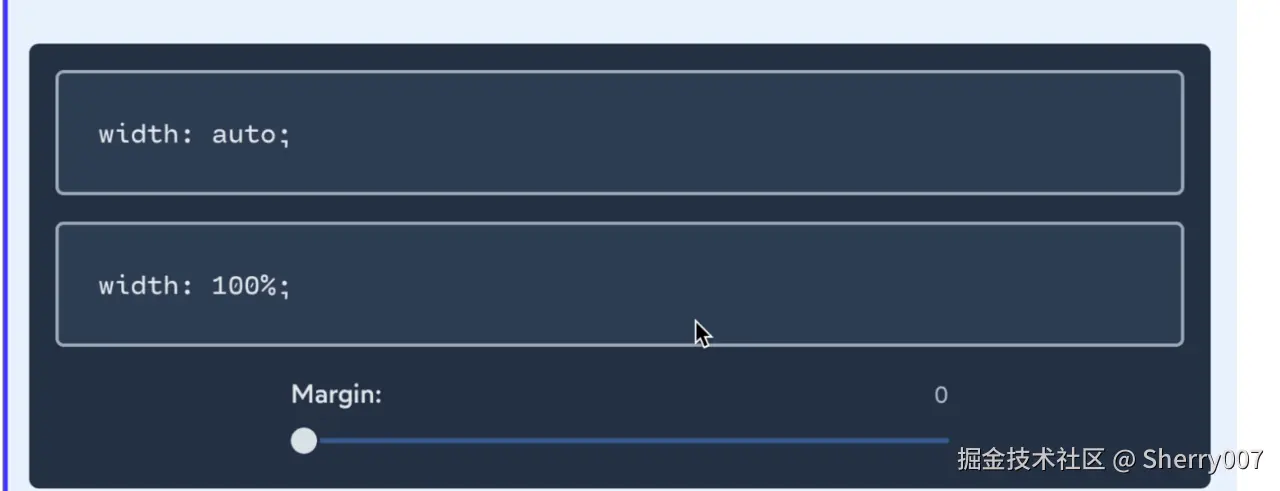

width: auto和width: 100%的细微差别如果我们不给元素设置明确的宽度,它会使用默认值

auto。 既然元素会自动撑满可用空间,你可能觉得这跟设置width: 100%没什么区别。但实际上,它们之间有个很重要的差异。看看给同一个元素加上左右边距时会发生什么:当我们设置

width: 100%时,相当于告诉元素:"你的宽度必须和父容器一模一样"。如果父元素宽 500px,这个子元素就死死固定在 500px。这时候再加上边距,元素也不会自动缩小来适应,结果就是内容溢出容器。而

width: auto就聪明多了,它更像是个"智能模式"。它不是简单地复制父容器的宽度,而是说:"我要尽量撑满空间,但也要给边距、内边距这些留出位置"。

💭 画外音:这就像硬要把一个装得满满的行李箱塞进一个同样大小的柜子里,还要在箱子周围贴上泡泡纸------显然放不下嘛!

📏 打破死循环:给高度一个"明确答案"

要让 height: 50% 这种百分比高度生效,关键是父元素的高度不能再依赖子元素的内容。

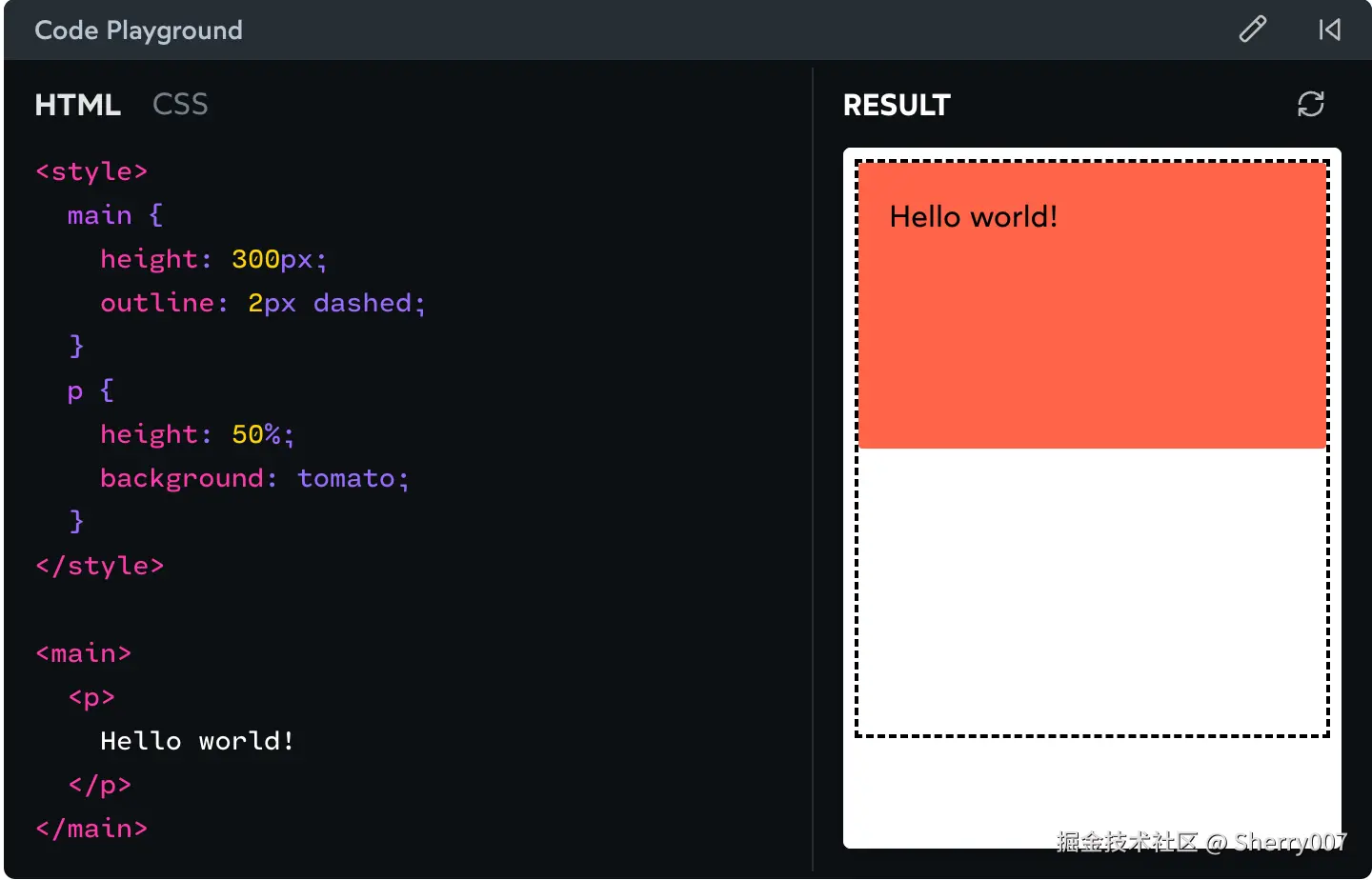

怎么做呢?给父元素设置一个明确的高度就行了:

你看,我们给父元素 <main> 设置了 height: 300px,这就打断了之前的计算循环。现在 <main> 不再需要根据子元素的内容来确定自己的高度,而是直接锁定在 300 像素。

这样一来,子元素的 height: 50% 就有了明确的计算依据------300px 的 50% 就是 150px,一目了然。

不过,我们通常不建议用 px 单位来设置高度。 像素是固定单位,不会跟随用户的字体大小缩放。对于视力不太好的用户,他们可能会调大浏览器的默认字号,如果我们用像素来定义容器大小,就可能导致文字溢出、布局错乱。

💭 画外音:这是个很重要的无障碍设计原则。我们要时刻记住,不是所有用户都使用默认的字体大小,有些用户可能需要更大的字体才能舒适地阅读内容。

好消息是,rem 单位在这方面表现同样出色,既能提供固定的参考值,又能响应字体大小的变化:

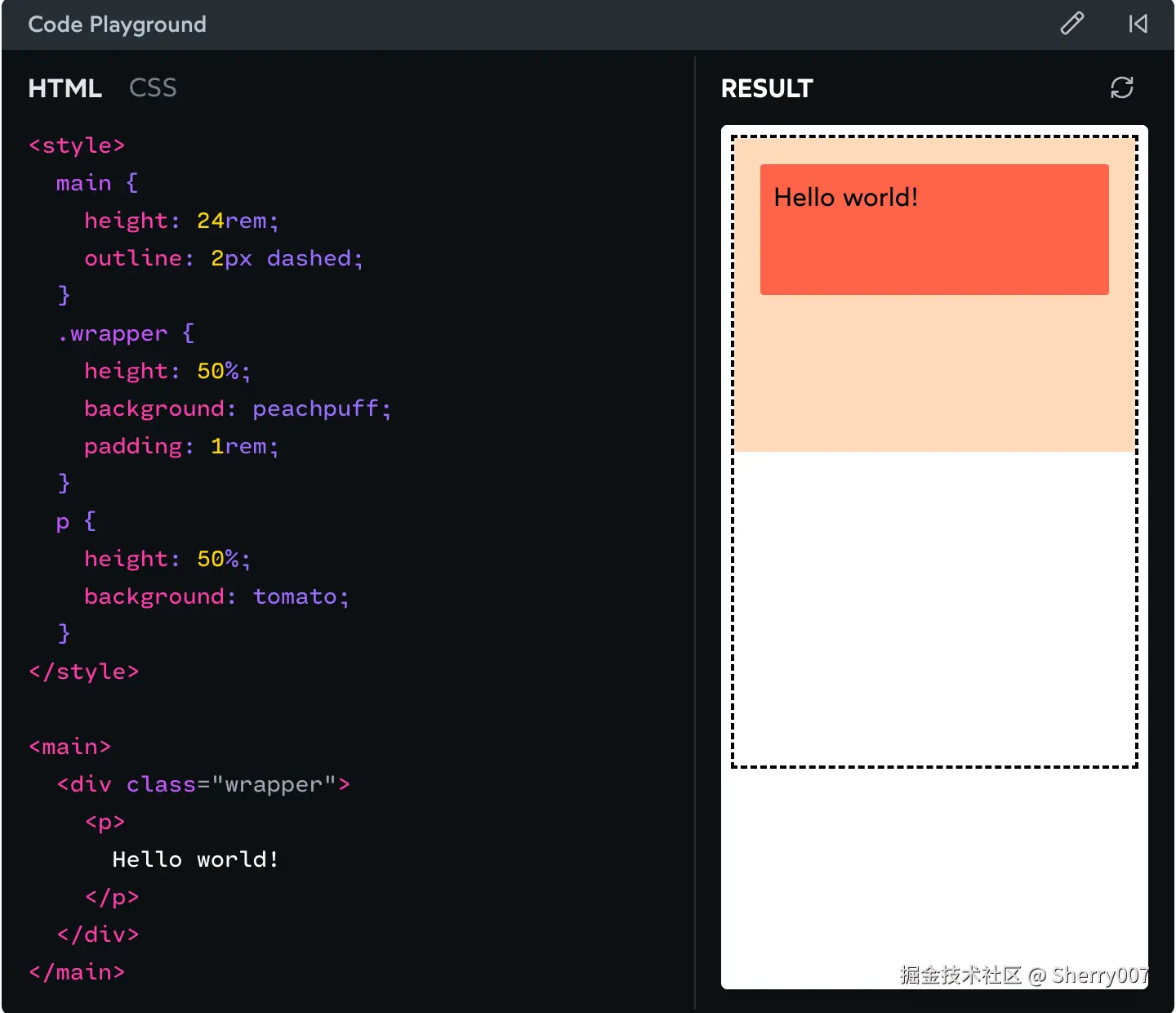

更有意思的是,我们还可以把百分比高度层层嵌套,只要它们都有明确的计算来源:

来分析一下:最外层的 <main> 设置了 24rem 的固定高度,中间的 .wrapper 占其 50%(也就是 12rem),虽然 .wrapper 用的是百分比,但它的值是"明确可算"的。

我这里说的"明确可算",指的是这个数值可以通过当前元素或其祖先元素的 CSS 属性推算出来,而不依赖于子元素的内容。这不是什么正式的技术术语,就是我自己总结的描述。

既然 .wrapper 的高度是明确可算的,那我们就可以继续在它内部的 <p> 元素上使用百分比高度。只要有某个祖先元素设置了固定的高度值(像素或 rem),整个这条DOM分支都变得"可计算"了,我们就能在任何层级使用百分比。

💭 画外音:"明确可算"是理解这个概念的关键------意思是浏览器能够确定地计算出这个数值,而不需要依赖其他不确定的因素。

📦 百分比计算的小陷阱:内容盒细心的朋友可能会发现一个有趣的现象:上面的例子中,

<p>元素设置了height: 50%,按理说应该是 6rem(24rem × 50% × 50%),但实际测量时会发现它要小一些。

有点恼人的是,Chrome 开发者工具只显示像素值,我们得自己换算一下。默认情况下,1rem = 16px,所以按理说这个元素应该是 96px 高(16px × 6)。但实际上它只有 80px 高(5rem)。那 1rem 去哪了?

原因在于,为了让层级关系更清楚,我给中间的

.wrapper元素加了 1rem 的内边距:

这就意味着,虽然

.wrapper元素本身确实是 12rem 高,但它的内容区域只有 10rem------因为上下各有 1rem 的内边距要扣除。关键来了:当我们给

<p>设置height: 50%时,这个百分比是基于父元素的"内容盒"计算的,而不是父元素的总高度。内容盒指的是扣除了边框和内边距之后,真正可以放置内容的区域。所以最终计算结果是:10rem × 50% = 5rem。打个比方:当我们测量房间面积时,计算的是墙内可用的空间,而不会把墙体厚度也算进去。同样道理,子元素

<p>实际能占用的,只是父元素内边距以内的区域。

💭 画外音:这里涉及到 CSS 盒模型的概念,又是一个经常让人摸不着头脑的地方。

🌐 百分比高度的终极奥义:从根源开始

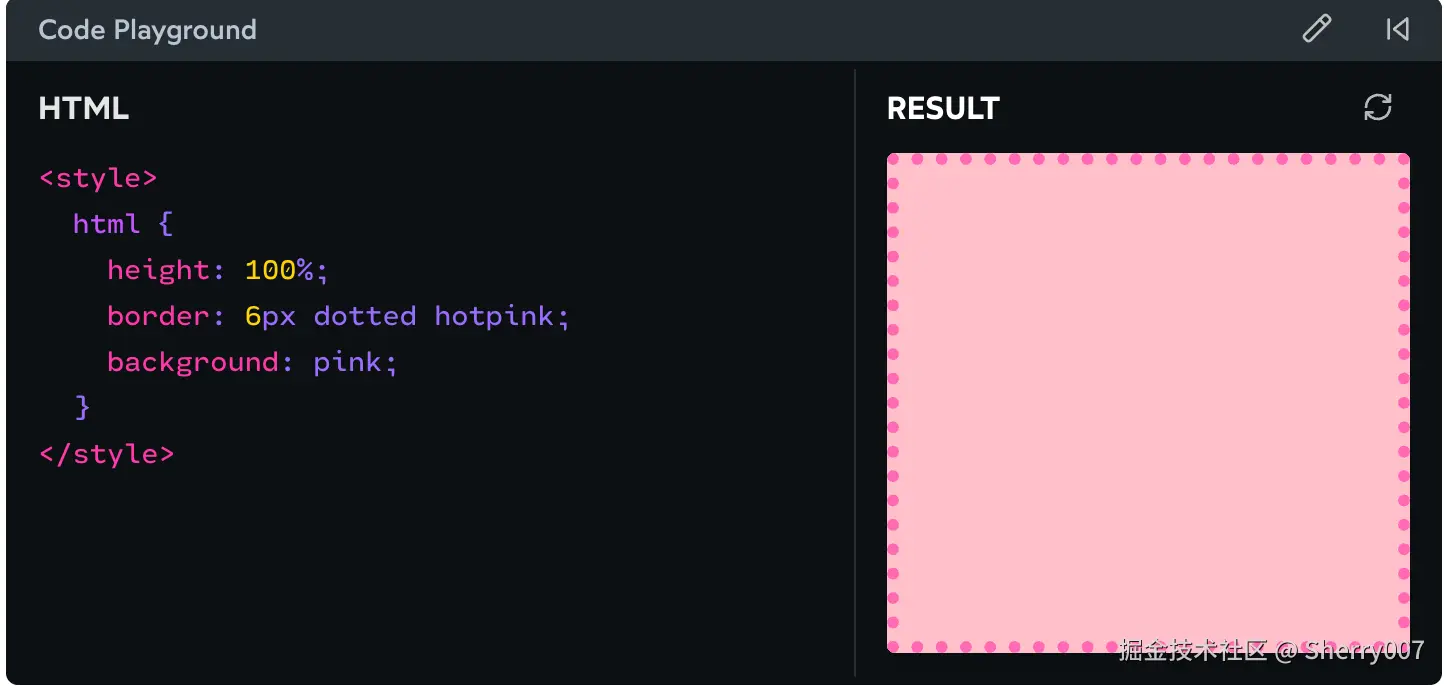

这里有个有趣的问题:如果我们给最顶层的 html 元素设置百分比高度会怎样?

来试试吧。因为这个博客使用了 iframe 来显示"结果"面板,所以我们相当于有了一个迷你的浏览器窗口:

看!

看!<html> 元素真的撑满了整个浏览器窗口。

为什么这次百分比高度管用了呢?因为根元素 <html> 很特殊------它是整个DOM树的老大,没有父元素。所以当我们给它设置 height: 100% 时,它不需要去找什么父元素做参考,而是直接参考浏览器的视口大小。

这就很关键了:<html> 元素的高度是"明确可算"的,因为视口尺寸完全不依赖页面内部的任何内容。不管你在页面里写多少内容、做多少CSS,都不可能改变浏览器窗口本身的大小!

💭 画外音:这个设计真的很巧妙!HTML元素作为整个文档的根节点,它的尺寸理应由外部环境(浏览器视口)决定,而不是被内部内容绑架。

既然如此,百分比高度在根元素上生效,我们就可以把这个"确定性"像接力棒一样传递给整个DOM树。在很长一段时间里,这个技巧是我 CSS 重置的标配,用来确保应用布局能铺满整个屏幕:

css

html, body, #root {

height: 100%;

}现在这招其实不太必要了------如果想让元素占满整个视口,我们可以直接用 svh 单位(Small Viewport Height,类似 vh 但在移动端表现更稳定)。不过,理解百分比高度的工作原理依然很有价值,因为我们并不总是想要相对于视口来布局。

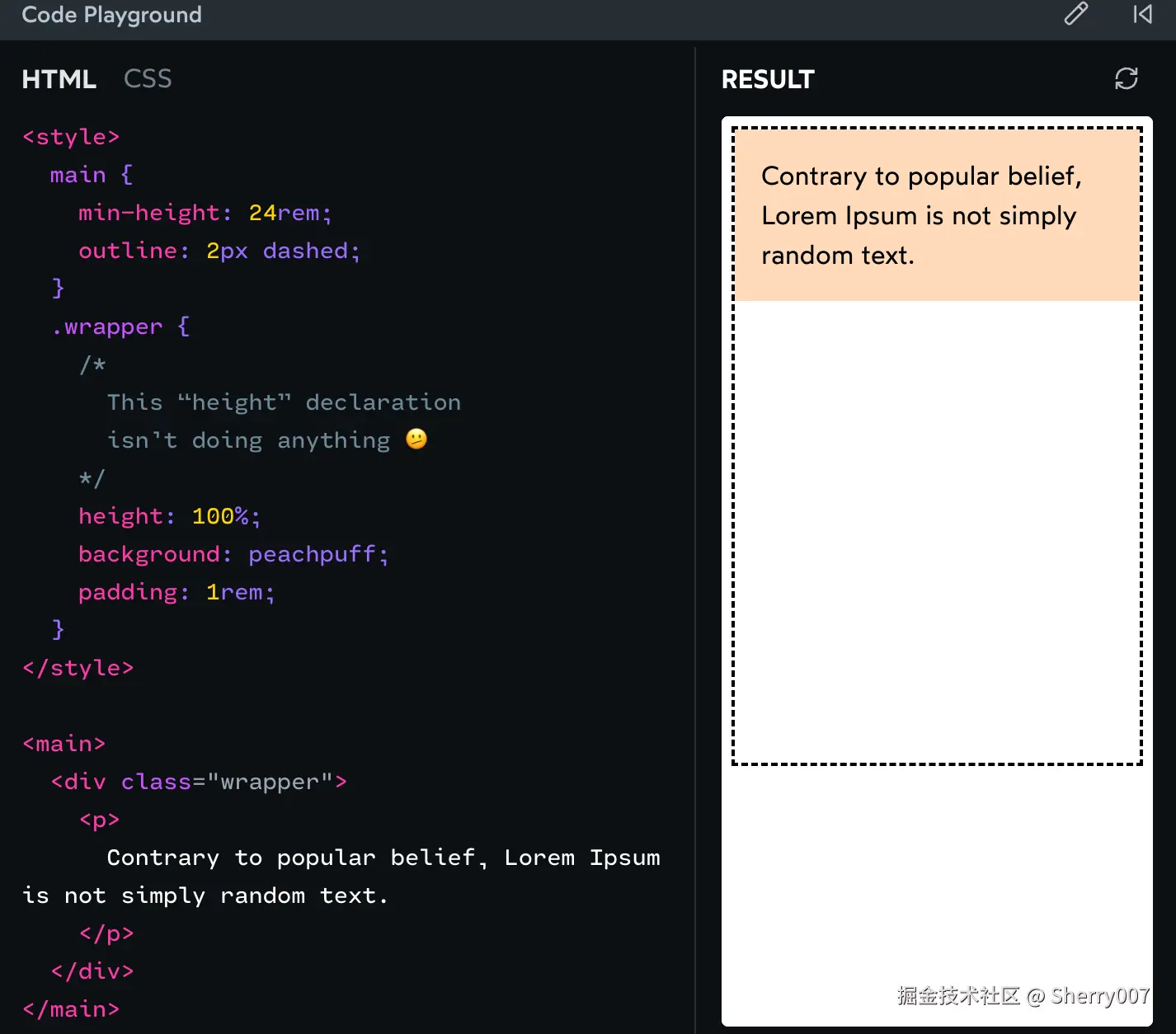

👹 终极boss:min-height 的陷阱

直接设置 height: 24rem 有个问题:如果内容太多,容器装不下,就会发生内容溢出:

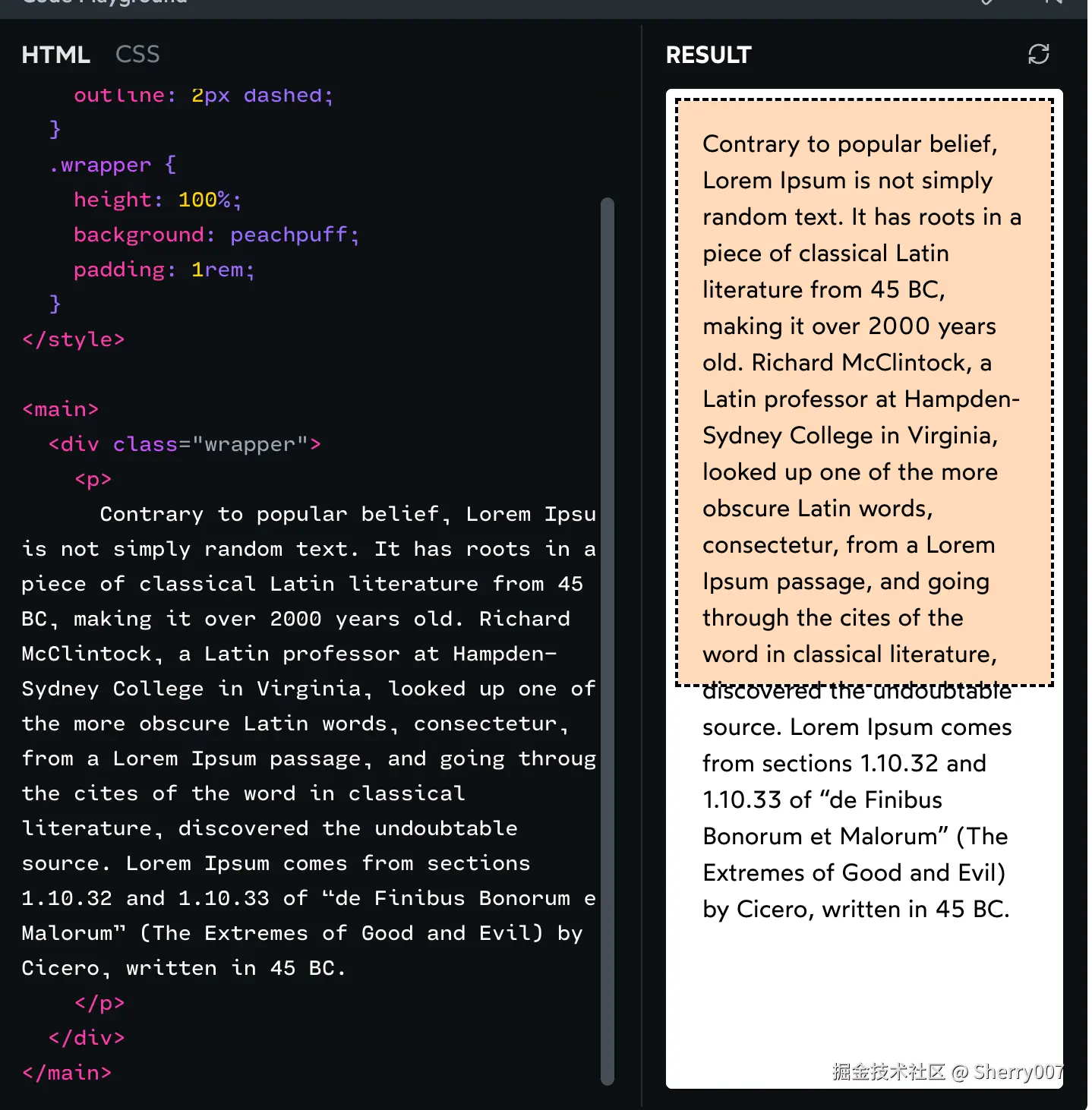

看起来用 min-height 代替 height 应该能解决这个问题:

一开始看起来不错...但如果我们减少一些内容,会发现百分比高度又不管用了!

💭 画外音:这种时刻最让人崩溃了------明明看起来天衣无缝的解决方案,结果又出了新问题!

这也是当年一直困扰我的地方。 我给父元素设置 min-height: 24rem,这不也算是给了它一个明确的尺寸吗?

表面上看确实是这样------我们毕竟写了一个具体的数值24rem。但关键在于,min-height 和 height 在本质上是不同的。

还记得我们破解死循环的关键吗?父元素的高度不能依赖子元素的内容 。但用了 min-height 之后,虽然我们设置了一个最小值,但父元素依然会根据子元素的内容来调整自己的实际高度。我们只是给了它一个下限(24rem),实际高度仍然可能是 24rem 到无限大之间的任何值------这取决于里面装了多少内容。

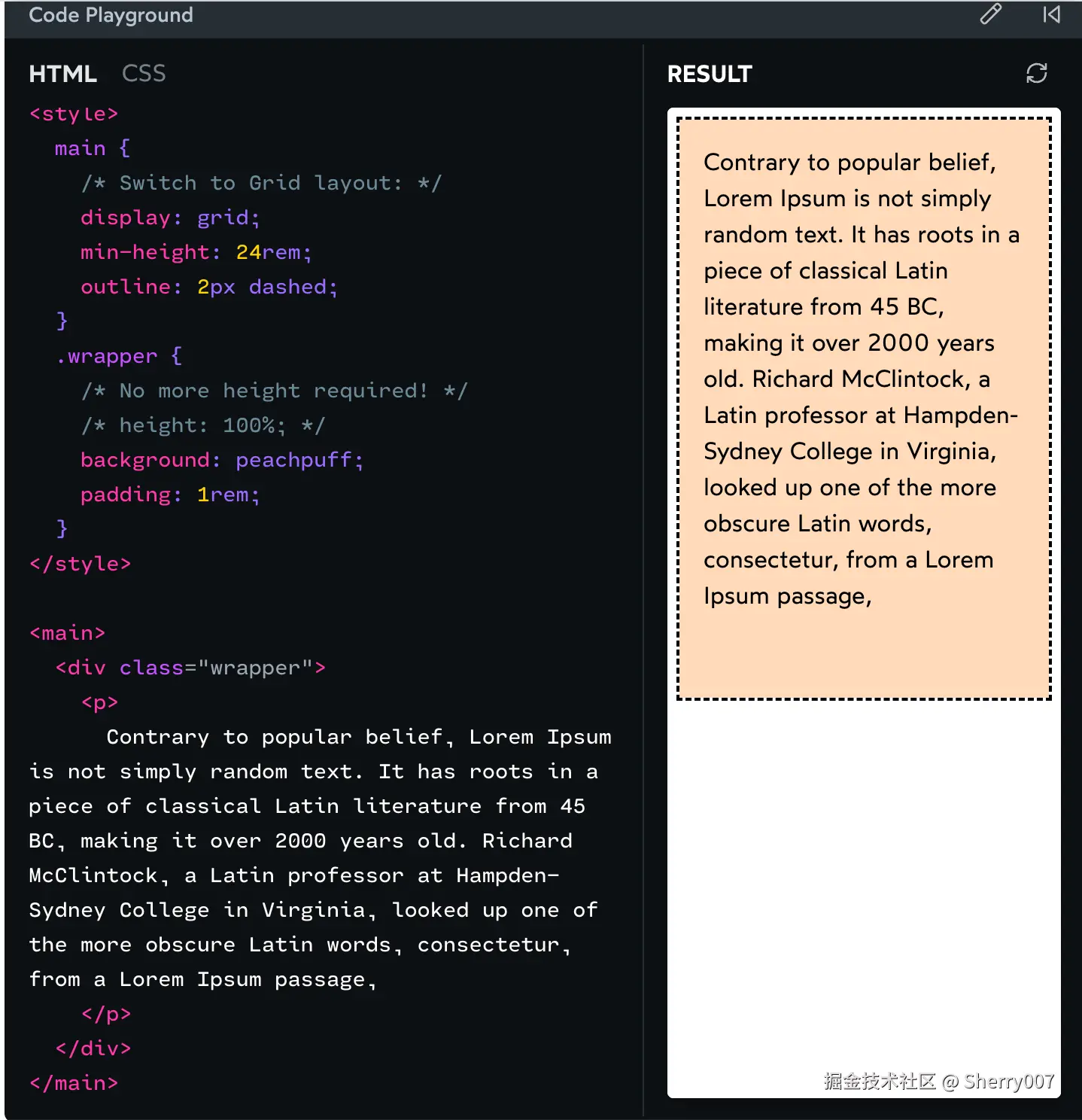

🛠️ 终极解决方案:现代布局拯救世界

那么,怎样才能既避免溢出,又让百分比高度正常工作呢?

前面我们看到的所有例子都是基于 CSS 的默认布局模式------Flow 布局(流式布局)。但现在,Flexbox 和 Grid 布局可以完美解决这个问题!

看看这个神奇的效果:

试试删除 <p> 里的大部分内容,你会发现那个桃色区域依然铺满了整个容器。这就是我们要的效果!😄

当我们设置 display: grid 时,就创建了一个"Grid 格式化上下文"。在这个上下文里,子元素 .wrapper 会按照 Grid 布局规则来渲染,而不是传统的 Flow 布局。

Grid 布局的魅力在于:子元素不再会收缩包裹内容,而是会自动撑满整个网格单元------无论是水平方向还是垂直方向。 默认情况下,一个网格就是一行一列,而这个单元格会拉伸填满整个网格容器。这意味着我们根本不需要写 height: 100%,子元素会自动填满空间。✨

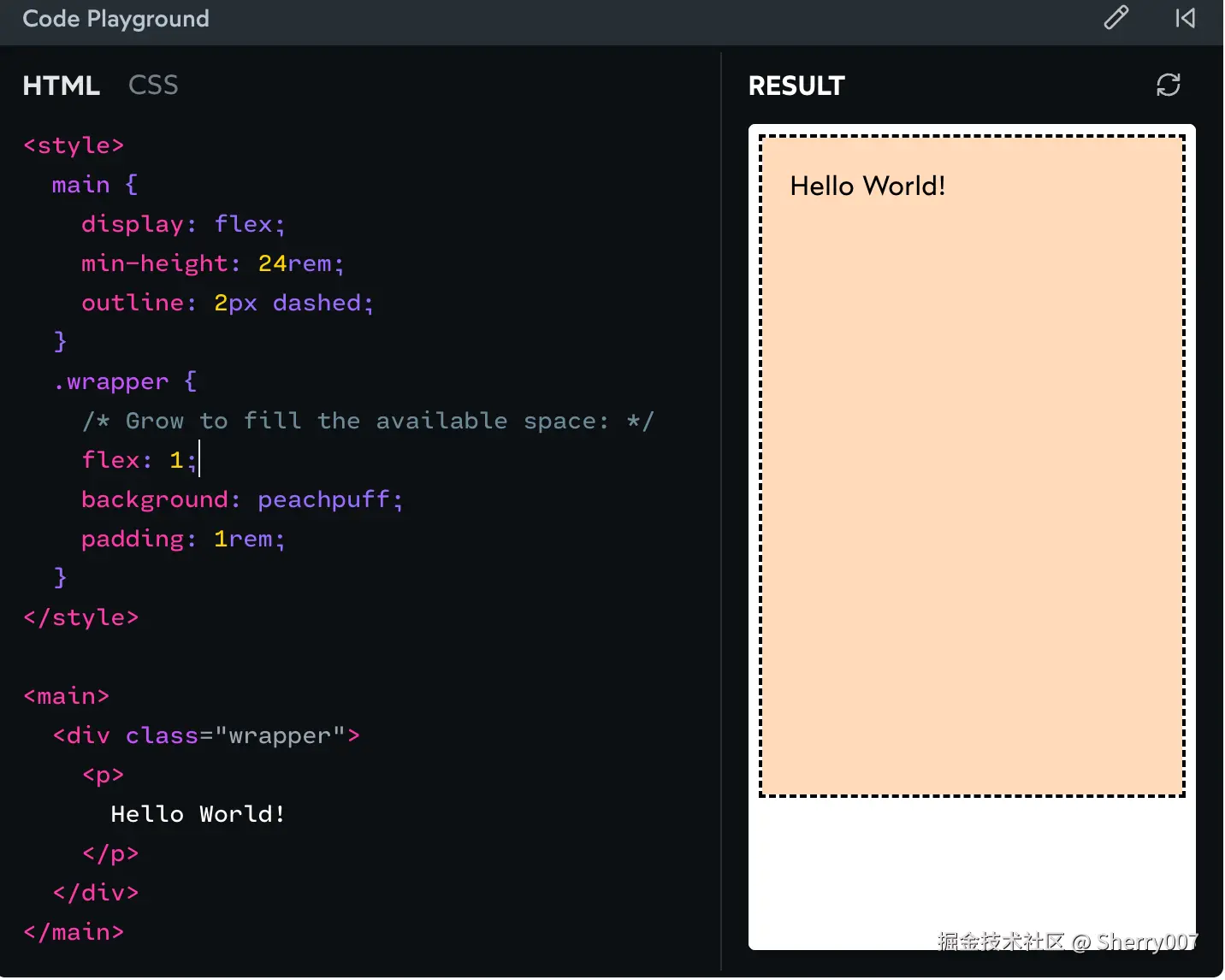

Flexbox 也能达到类似效果,不过需要用 flex: 1 来告诉子元素在主轴方向上占满可用空间:

就像我在另一篇文章理解布局算法中提到的,CSS 其实是由一系列专门的"小语言"组成的,每种布局模式都有自己的特长。默认的 Flow 布局本质上就是"Word 文档式"的排版算法------非常适合文章和文档内容,但对于构建现代 Web 应用的界面就显得力不从心了。

💭 画外音:这个比喻太贴切了!Flow 布局确实就像在 Word 里排版,内容一行行往下流。但现代 Web 应用需要更灵活的布局控制,这正是 Flexbox 和 Grid 存在的意义。

虽然你肯定已经在用 Flexbox 和 Grid 了,但百分比高度的问题依然容易让人踩坑。遇到这种情况时,解决思路就是:换个更合适的布局算法!💖

🎓 扩展学习

如果这篇文章对你有帮助,你可能会对作者的完整 CSS 课程感兴趣!

Josh Comeau 开设了一门叫做 CSS for JavaScript Developers 的课程。它就像这篇博客的超级加强版:不仅有这样的交互式文章,还包含短视频教程、实战练习、真实项目案例,甚至还有一些小游戏来帮助学习😄。

这门课程的目标很明确:帮你建立完整、扎实的 CSS 知识体系,让你能够自信地驾驭 CSS,构建各种复杂界面,而不再需要靠猜测和试错。

课程主要面向 React/Angular/Vue 开发者,因为作者发现很多前端工程师 JavaScript 很熟练,但在 CSS 方面却常常感到困惑。不过,课程内容主要聚焦在原生 CSS 原理上,所以即使你不是框架专家,也同样能从中受益匪浅。

📝 译者感想

这篇文章堪称解释 CSS 难点的典范之作。Josh Comeau 用循序渐进的方式,配合生动的比喻和实际案例,把一个让无数开发者头疼的问题解释得清清楚楚。

特别值得学习的是他的写作风格:

- 从读者的困惑出发,引发共鸣

- 用简单易懂的比喻解释复杂概念

- 不仅说"怎么做",更重要的是解释"为什么"

- 提供了多种解决方案和最佳实践

希望这个中文版本能让更多国内开发者受益!

💡 实用总结

遇到百分比高度问题时的检查清单:

- 检查父元素高度:父元素是否有明确的高度值(非 auto)?

- 避免循环依赖:父子元素是否互相依赖对方的尺寸?

- 考虑现代布局:是否可以用 Flexbox 或 Grid 替代传统 Flow 布局?

- 注意盒模型:百分比是基于父元素的内容盒计算的

- 无障碍友好:优先使用 rem 而不是 px

💫 记住:当百分比高度不生效时,通常不是你的代码有问题,而是需要换个思路------考虑使用更适合的布局算法!

感谢阅读!如果觉得有用,欢迎分享给其他小伙伴~ 🎉