目录

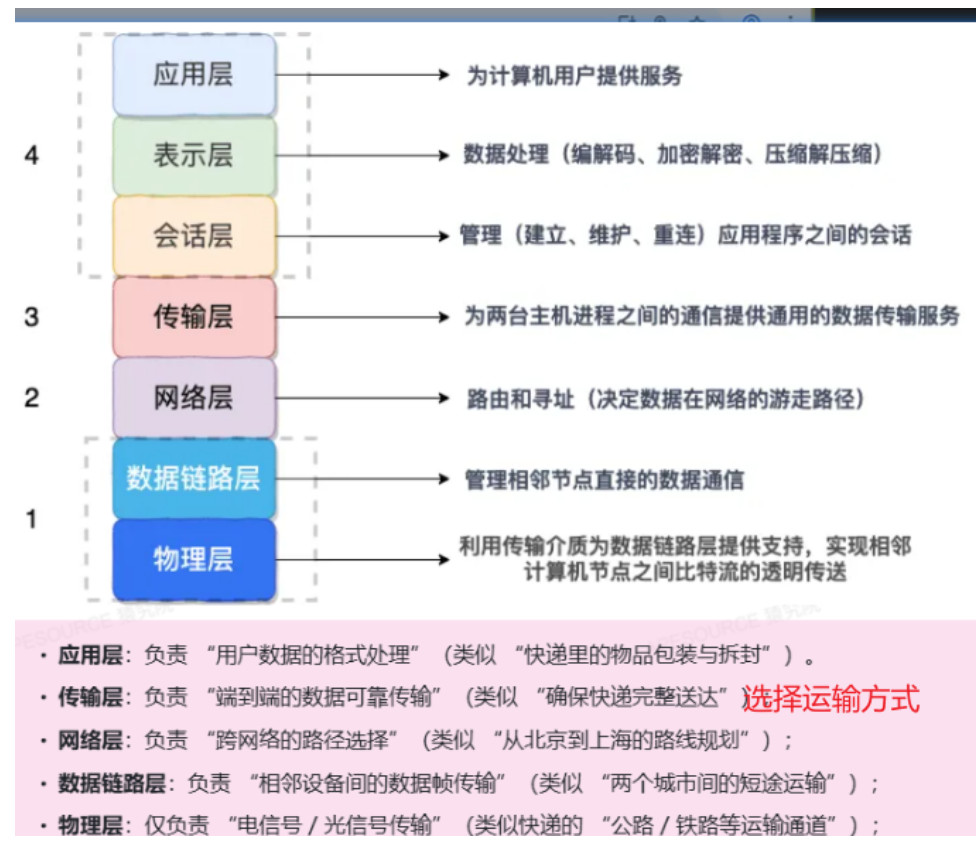

1.计算机网络模型

2.应用层的常见协议:

-

HTTP(超文本传输协议 ):用于在 Web 浏览器和 Web 服务器之间传输超文本,是网页浏览的基础协议。客户端通过发送 HTTP 请求获取网页内容,服务器返回 HTTP 响应,包含网页的 HTML、CSS、JavaScript 等数据 。

-

HTTPS(安全超文本传输协议 ):是 HTTP 的安全版本,在 HTTP 的基础上通过 SSL/TLS 协议对数据进行加密传输,保证数据的安全性,常用于涉及敏感信息传输的场景,如网上银行、在线支付等 。

-

FTP(文件传输协议 ):用于在网络上进行文件的上传和下载,它提供了一种可靠的文件传输方式,用户可以通过 FTP 客户端连接到 FTP 服务器,进行文件的浏览、上传、下载等操作 。

注:HTTP必须要依赖传输层的TCP

1.用户触发:用户操作(如输网址)让浏览器发起请求

2.建 TCP 连接:浏览器 ↔ 服务器通过 TCP 三次握手,建立可靠传输通道

3.HTTP 请求:浏览器用 HTTP 格式打包 "需求"(如要网页),经 TCP 发服务器

4.HTTP 响应:服务器解析请求→处理→用 HTTP 格式打包 "结果"(如网页内容),经 TCP 回传

5.浏览器呈现:浏览器解析 HTTP 响应,把内容(网页、数据)展示给用户

3.HttP状态码

自己的理解:

http常见的响应状态码:200响应成功,301表示永久重定向302是临时重定向,400是请求参数有误,404是请求url有误,在服务器上找不到,500是服务器有误,503是服务器很繁忙,因为处理用户的请求太多了.- 200:请求成功,服务器正常返回数据(最常见的成功状态)

- 301:资源永久迁移到新地址,浏览器会记住新地址(比如域名更换)

- 302:资源临时迁移,下次请求仍会用原地址(比如临时维护跳转)

- 400:客户端发送的请求参数有误,服务器无法理解(比如表单格式错误)

- 401:未认证,未登录。(检测token令牌)

- 404:请求的 URL 对应的资源在服务器上不存在(比如输错网址)

- 500:服务器内部发生错误,无法处理请求(比如代码 bug)

- 503:服务器暂时无法处理请求,通常是负载过高(比如高峰期网站崩溃)

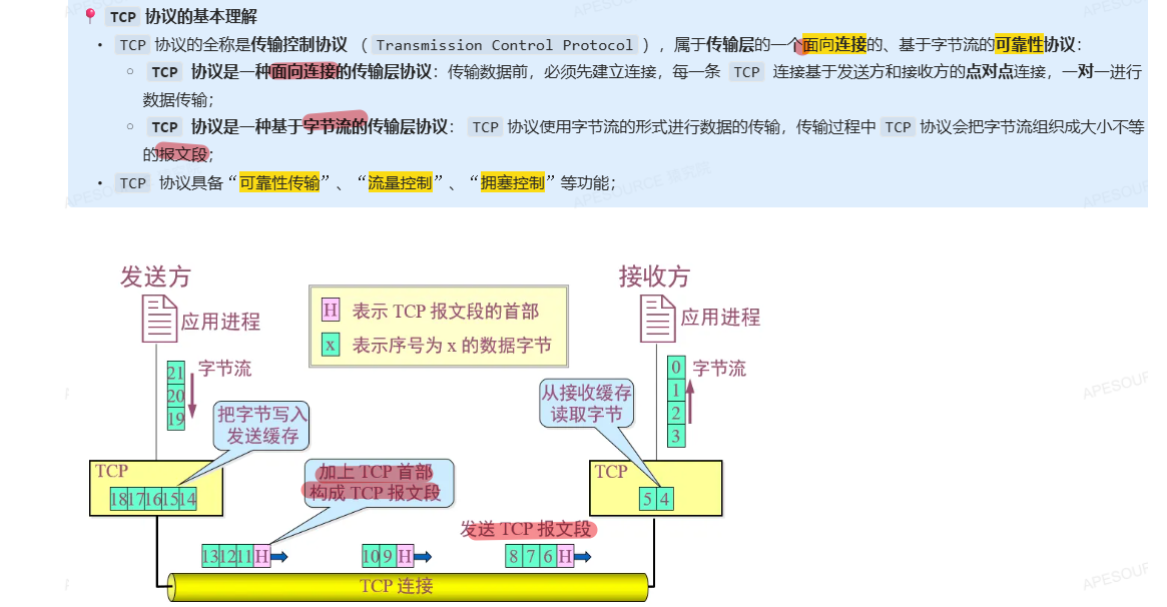

4.TCP协议

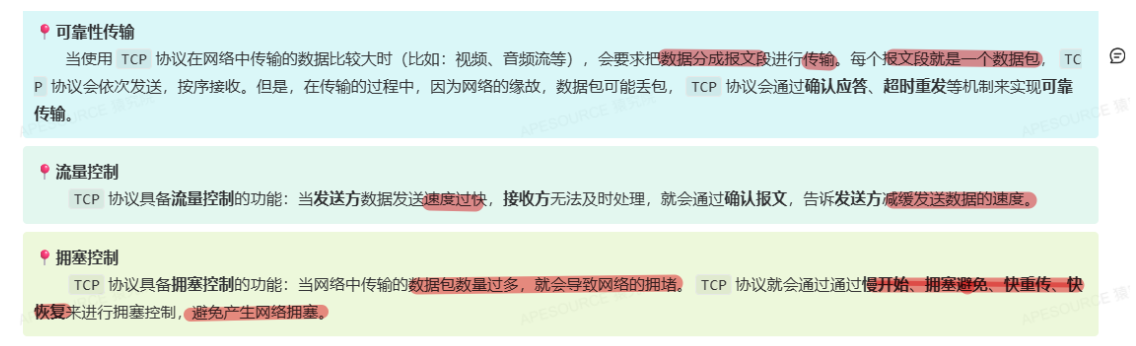

流量控制:

自己理解:流量控制就是当发送包,发送方发送很多数据,数据包时,此时会,可能发送太多,会导致接收方的缓冲区放不下,它就会提醒发送方速度减慢。

流量控制的核心就是防止发送方发送数据的速度过快,导致接收方的缓冲区被填满而无法处理,进而造成数据丢失。具体来说,接收方会通过TCP报文首部的"窗口大小"字段,告知发送方自己当前缓冲区的空闲容量(即还能接收多少数据)。如果接收方缓冲区快满了,就会减小窗口大小(甚至设置为0),发送方收到后就会相应减慢发送速度或暂停发送,直到接收方处理完数据、缓冲区有了空闲空间,再增大窗口大小允许发送方继续发送。这样就实现了发送方和接收方之间的数据传输速率匹配。

滑动窗口:

自己理解:滑动窗口就是作用在窗口上的一种思想吧,它是平衡发送方和接收方的传送数据的一种思想。当发送方收到接收方的ACK指令时,它就会滑动,确保数据在移动。如果它未收到,它就会将那个这些数据放在窗口里,等待着下一次的滑动。

滑动窗口是 TCP 协议中用于平衡发送方与接收方数据传输效率和可靠性的核心机制,其核心是通过"窗口"来动态控制发送数据的范围和量:接收方会根据自身缓冲区状态确定窗口大小并告知发送方,发送方据此设定发送窗口,在窗口范围内可连续发送数据而无需等待逐个确认;当发送方收到接收方对部分数据的确认(ACK)后,窗口会向前滑动,将已确认的数据移出窗口并纳入新的可发送数据,未收到确认的数据则留在窗口中,等待通过重传机制处理,以此实现高效且可靠的数据传输,同时避免接收方缓冲区溢出。

超时重传:

自己理解:超时重传就是发送方发一个数据包在规定的时间范围内没有收到ack确认应答,就认为这个包可能丢失了,于是重新发这个数据包,以确保接收方收到。

超时重传的核心逻辑就是:

发送方发送数据包后启动计时器。

若超时未收到对应 ACK 确认,判定数据包可能丢失。

发送方重新发送该数据包,以此保障数据能可靠到达接收方。

这正是 TCP 协议实现可靠传输的关键机制之一~

快速重传:

当发送方发送了一系列数据(比如包1、2、3、4、5),如果接收方发现中间某个包丢了(比如收到了1、3、4、5,却没收到2),接收方会主动向发送方连续发送多个相同的 ACK(比如连续发3个"我需要包2"的确认)。发送方收到这3个重复的 ACK 后,就知道"包2可能丢了",于是不等超时,直接重传包2------这个过程才是快速重传。

5.拥塞控制

什么是拥塞控制?

就是发送方发送很多的数据包时,导致数据包延迟,丢失,这时候可能重传。但重传导致网络的负担就会加重,这时可能造成网路拥堵,这时可能出现拥塞。

为了控制发送方的发送数据包的速率,tcp采用了四个算法来进行拥塞控制。

- 慢启动: 拥塞窗口(数据包的数量)从1开始,每收到一个ACK就指数增长。但当拥塞窗口达到慢开始门限(ssthresh,slow start threshold)时,就会进入拥塞避免阶段

- 拥塞避免:因为慢启动过程中指数增长后续会使发送数据包的速率很快,所以TCP会设置一个慢启动的门限值,当达到这个门限就改为线性增长。

- 拥塞发生: 虽然指数增长改为线性增长了,但是还是一直增长,只是增长的速度变慢了,当网络拥塞了此时就进行重传机制。

当拥塞很严重,就发生了超时重传,此时将拥塞窗口变为1,门限值(阈值)变为上一个拥塞窗口的一半,进入慢启动。

当拥塞不那么严重,当发送方收到 3 个重复确认时,就认为对应的数据段丢失了,就快速重传。此时将拥塞窗口变为上一个拥塞窗口的一半,门限值设为上一个拥塞窗口的值。然后开始执行快速恢复。

- 快速恢复: 拥塞窗口从上一个阈值+3开始线性增长。快速恢复传输效率,避免从头慢启动。6. TCP的三次握手和四次挥手

三次握手

我的理解:

客户端先发送一个建立连接的请求报文,携带SYN=1。服务器收到这个请求报文,并同意连接,向客户端发送一个SYN=1,ACK=1的响应报文。然后客户端再次发送一个含ACK=1的请求报文,表示我收到你的确认。此时双方就可以互相通信了。我的解释怎摸样。那我光这样说不行吗

四次挥手

我的理解:

客户端发送一个携带FIN=1的释放连接请求报文,服务端先回应一个ACK=1的响应报文,表示我收到了。因为此时服务端缓冲区还有很多数据没有给客户端发送,当将数据发送完之后。会再次向客户端发送一个ACK=1,FIN=1的报文段(数据包),表示我释放了客户端的连接。客户端收到服务端的报文并回应ACK=1,表示我知道你释放了连接了。

为啥要三次挥手?二次不行吗?三、四次呢?

我的理解:

三次握手的主要原因是:避免网络延迟导致的重复连接问题,(服务端收到了因网络延迟的旧连接(SyN=1),然后发SYN=1,ACK=1.因为客户端和服务端之间已经建立连接了,它如果只有两次握手,所以它不会对服务端的请求做出反应)。第二个是确保双方的seq都能收到初始化,确保双方都能进行可靠性连接。

具体解释:

在TCP连接建立过程中,需要三次握手而不是两次,核心原因是为了防止失效的连接请求报文被误处理,确保双方都确认彼此的收发能力正常。

-

两次握手的问题:如果客户端发送的第一个连接请求报文因网络延迟未及时到达,客户端会超时重发并建立连接。若延迟的旧报文后来到达服务器,服务器会误认为是新请求,直接发送确认并建立连接,但客户端此时已不需要该连接,会忽略确认,导致服务器一直等待,浪费资源。

-

三次握手的作用:第三次握手由客户端发送确认,让服务器知道"客户端已收到自己的确认",双方彻底确认彼此能正常收发数据。这一步能有效过滤掉延迟的旧请求------若客户端收到旧请求的确认,会拒绝并发送复位报文,避免服务器建立无效连接。

简单说,三次握手通过最终确认,确保双方对连接建立达成共识,避免因网络延迟导致的资源浪费或连接异常。

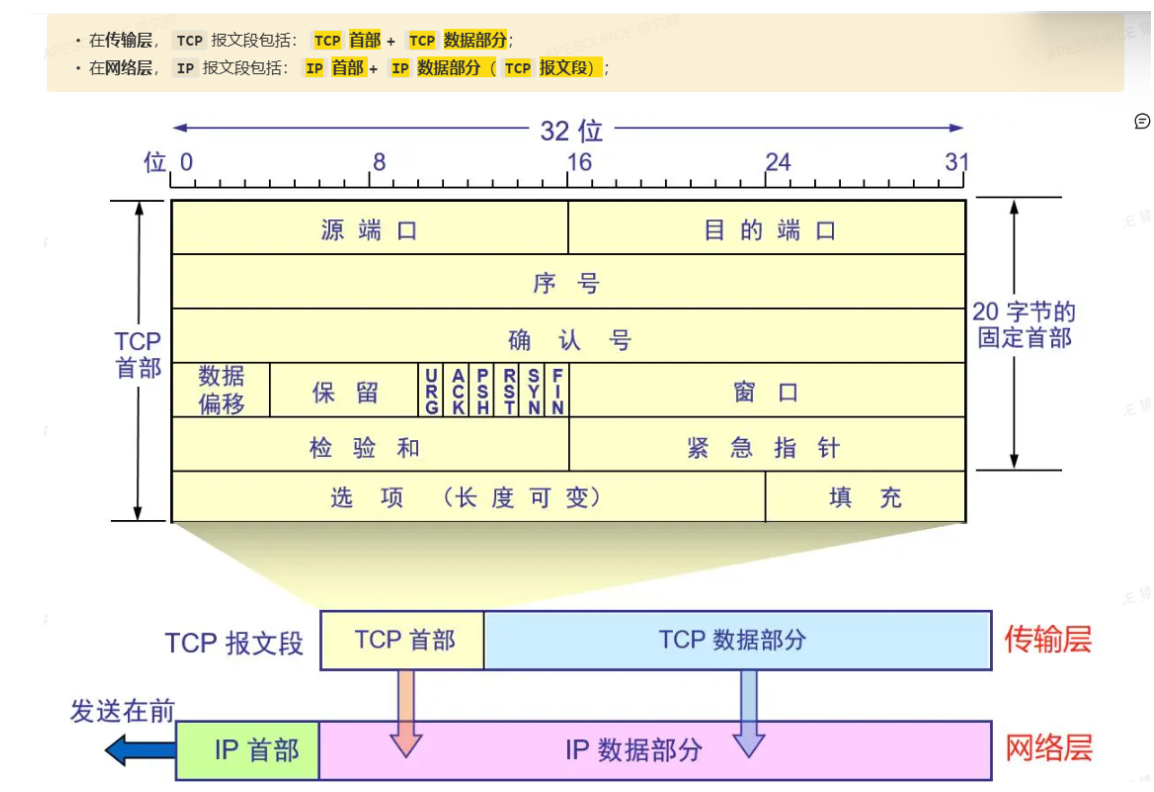

7.输入网址到网页显示的整个过程

自己的理解:

当在浏览器输入一个网址,就在应用层根据http协议生成一个请求报文,

在浏览器会通过DNS服务器将域名解析为ip地址,

然后通过socket套接字调用操作系统的协议栈就到了传输层,在传输层给TCP加上TCP头部(主要包含源端口和目的端口),

网络层添加IP头部(主要加上源ip地址,目的IP地址),

数据链路层(把这个ip的数据包)添加以太网头部(主要加上源MAC地址,目的MAC地址),然后打包成一个以太网真正能传输的数据包,数据经路由器,交换机转发最终到了服务器。

服务器收到了这个数据包,在每一层拆掉对应的报文头部,得到了请求的数据进行处理,形成响应内容。

在生成一个响应报文,这个响应报文再通过相同的过程传送给浏览器,浏览器进行解析得到我们看到的内容。

- 域名解析(找 IP) :浏览器先查本地 DNS 缓存,若没有就向 DNS 服务器发送请求,把域名(如www.xxx.com)解析成服务器的 IP 地址(如 192.168.1.1),确定 "要发给谁"。

- 建立 TCP 连接(三次握手):解析出 IP 后,浏览器通过 Socket 调用系统协议栈,在传输层与服务器建立 TCP 连接(三次握手确认双方通信能力),同时确定源端口(浏览器随机分配)和目的端口(如 HTTP 默认 80、HTTPS 默认 443)。

- 发起 HTTP 请求(应用层封装):连接建立后,浏览器在应用层按 HTTP 协议生成请求报文(包含请求头、请求体,比如 "GET /index.html"),并将报文往下传递。

- 数据分层封装(往下传) :

- 传输层:给请求报文加 TCP 头部(源 / 目的端口),变成 TCP 段;

- 网络层:加 IP 头部(源 / 目的 IP),变成 IP 数据包;

- 数据链路层:加以太网头部(源 / 目的 MAC 地址),变成可在物理网传输的帧,通过网线 / 无线发给路由器、交换机,最终传到服务器。

- 服务器处理并响应:服务器接收帧后,从下往上逐层拆包(拆以太网头→IP 头→TCP 头),拿到 HTTP 请求,处理后生成响应报文(含状态码、响应内容),再按同样的分层封装流程,把响应发回浏览器。

- 浏览器渲染页面:浏览器接收响应后,拆包拿到 HTML、CSS、JS 等资源,解析并渲染,最终呈现出我们看到的网页;若 TCP 连接不再用,会通过四次挥手断开。