📚 Repo Wiki 是 Qoder 平台的核心功能之一,它能够自动为代码仓库生成结构化的技术文档,包括工程架构、模块关系、API 手册等,并持续跟踪代码变更以保持文档的时效性。以下是其详细原理及工作流程的解析:

一、Repo Wiki 的核心功能

1.自动文档生成

Repo Wiki 通过扫描代码仓库,自动提取以下内容:

- 架构图谱 :项目整体结构、模块划分和技术栈。

- 依赖关系 :模块间的调用和依赖关系(如数据库、API、第三方服务)。

- 核心代码解读 :关键类、方法的功能说明(例如生成流程图、UML 图)。

- 隐性知识显性化 :将设计决策、历史变更原因等隐含知识转化为结构化文档。

2.持续跟踪与同步

-

当代码提交(Git HEAD 变更)时,Repo Wiki 会触发增量更新,仅分析修改部分,智能合并新旧知识,确保文档与代码一致。

-

支持手动编辑和自定义文档内容,同时通过自动检测机制提醒用户更新滞后文档。

3.协作与共享

- 文档可导出为 Markdown 或推送至 Git 仓库,实现团队共享和协作编辑。

二、生成原理与技术流程

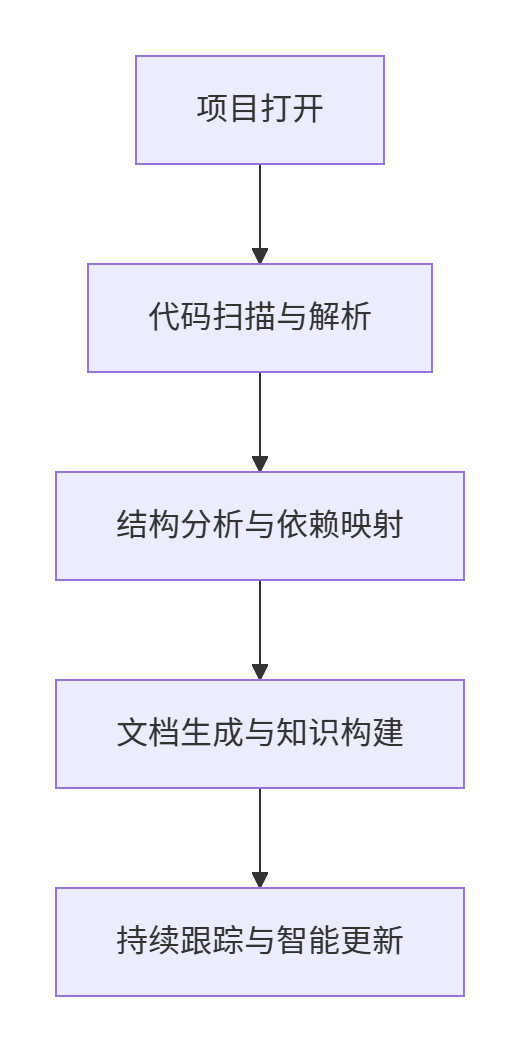

Repo Wiki 的生成过程分为四个核心阶段,其工作原理如下图所示:

1.项目分析与代码扫描

-

触发条件 :首次打开项目或 Git 提交时自动启动。

-

扫描范围 :解析所有代码文件(支持最多 6,000 个文件),忽略构建产物等无关文件(通过

.gitignore优化)。 -

技术实现:基于静态代码分析技术,提取语法树(AST)、依赖关系(如 import 语句)、注释和代码逻辑。

2.结构分析与依赖映射

-

架构理解:识别项目整体架构(如微服务、单体应用)和设计模式。

-

依赖图谱构建:生成模块间调用关系图(例如使用 Graphviz 或 Mermaid 图表),标注核心业务流程。

-

功能映射 :将代码组件与业务功能关联(例如

UploadController负责文件分片合并)。

3.文档生成与知识构建

-

隐性知识提取:通过代码上下文推断设计决策(例如为什么选择 Kafka 作为消息队列)。

-

多格式输出:生成包含文字说明、流程图、架构图的 Markdown 文档(例如系统上下文图、RAG 实现细节)。

-

存储位置 :文档保存在项目内的

.qoder/wiki目录中,与代码共存。

4.智能更新机制

-

增量分析:仅分析变更文件,减少处理时间。

-

冲突解决:当代码与文档不一致时,自动标记冲突并提示用户处理。

-

记忆系统:结合长短期记忆功能,记录用户偏好和项目历史,优化后续生成。

三、项目分析与代码扫描详解

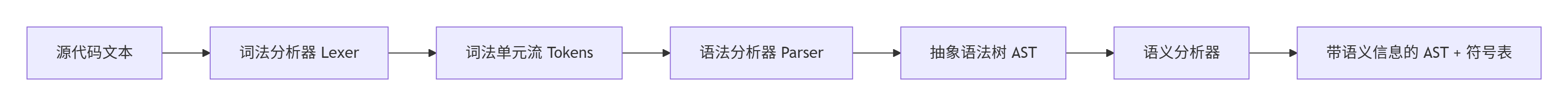

代码扫描与解析的目标是将源代码文本 转化为计算机可理解和处理的结构化表示 (主要是抽象语法树 - AST 和 符号表 - Symbol Table)。这个过程通常按以下顺序进行:

1.词法分析 (Lexical Analysis)

目标 :将源代码的字符序列 分解成有意义的词法单元。

-

输入 :源代码字符串(如

int sum = a + b;)。 -

输出 :词法单元流。

-

核心算法/技术:

-

正则表达式 (Regular Expressions):定义每种词法单元(Token)的模式。

-

有限状态自动机 (Finite Automata) :实现正则表达式的识别引擎。词法分析器本质上是一个确定有限状态自动机 (DFA)。

-

最长匹配原则 (Longest Match) :当多个模式可能匹配时,选择匹配字符数最多的那个(例如

int是关键字,而不是i、in)。 -

消除歧义规则:处理空格、注释、不同语言的关键字/标识符规则等。

-

过程详解:

-

扫描 (Scanning):逐个字符读取源代码。

-

分类 (Classification):根据预定义的模式(正则表达式)识别字符序列属于哪种词法单元。

-

生成 Token:为识别出的序列生成一个 Token 对象,通常包含:

Token Type:标识符、关键字、字面量、运算符、分隔符等。

Lexeme:匹配到的实际字符串(如 "sum", "+")。

Location:在源代码中的位置(行号、列号)。

示例:

源代码:int sum = a + b;

词法单元流:

[KEYWORD, "int"]

[IDENTIFIER, "sum"]

[OPERATOR, "="]

[IDENTIFIER, "a"]

[OPERATOR, "+"]

[IDENTIFIER, "b"]

[DELIMITER, ";"]Qoder 应用 :Qoder 的词法分析器需要支持多种编程语言的词法规则(如 Python 的缩进、Java 的注解、Go 的 :=)

2.语法分析 (Syntax Analysis / Parsing)

目标 :根据编程语言的语法规则 ,将词法单元流组织成一个层次化的树形结构 ------抽象语法树 (AST)。检查代码结构是否符合语法规范。

-

输入:词法单元流。

-

输出 :抽象语法树 (AST)。

-

理论基础 :形式文法 (通常是上下文无关文法 - Context-Free Grammar, CFG)。

-

核心算法/技术:

-

自顶向下解析 (Top-Down Parsing):

-

递归下降解析 (Recursive Descent Parsing):为每个语法规则编写一个递归函数。易于手动实现,适合较简单的语法。

-

LL 解析器 (LL Parsers) :从左向右读取输入,构建最左推导。使用预测分析表决定使用哪个产生式。常见 LL(1)(向前看 1 个 Token)。

-

-

自底向上解析 (Bottom-Up Parsing):

-

LR 解析器 (LR Parsers):从左向右读取输入,构建最右推导的逆过程。功能强大,能处理更复杂的语法。常见 LR(0), SLR(1), LALR(1), LR(1)。工具如 Yacc/Bison 生成 LALR(1) 解析器。

-

移进-归约 (Shift-Reduce):核心操作是"移进"(将 Token 移入栈)和"归约"(将栈顶符合某产生式右部的符号串替换为该产生式的左部非终结符)。

-

-

过程详解:

-

语法规则定义:使用形式文法(如 BNF, EBNF)描述语言结构。例如:

Statement := VariableDeclaration | ExpressionStatement | ...

VariableDeclaration := Type Identifier ('=' Expression)? ';'

Type := 'int' | 'string' | 'float' | ...

Expression := Identifier | Literal | BinaryExpression | ...

BinaryExpression := Expression Operator Expression

Operator := '+' | '-' | '*' | '/' | ... -

构建语法树:解析器根据语法规则,将 Token 流组合成树节点。AST 节点代表语法结构(如函数声明、变量赋值、循环语句、二元表达式),不包含无关细节(如分号、括号的位置信息通常被丢弃或简化存储)。

-

错误处理:当遇到不符合语法的 Token 序列时,报告语法错误并进行可能的恢复(如跳过 Token 或插入虚拟 Token)

示例:

源代码:int sum = a + b;

简化 AST 结构:

VariableDeclaration

├── Type: "int"

├── Identifier: "sum"

└── Initializer: BinaryExpression

├── LeftOperand: Identifier("a")

├── Operator: "+"

└── RightOperand: Identifier("b")Qoder 应用:Qoder 需要为每种支持的编程语言构建或集成强大的解析器(如使用 Tree-sitter、ANTLR 等解析器生成器,或集成特定语言的官方解析器如 Java Parser、Python ast 模块),生成该语言的 AST。

3.语义分析 (Semantic Analysis)

目标 :在 AST 的基础上,检查代码的含义 是否符合语言规范,并收集相关信息。它关注的是上下文相关的规则。

-

输入:语法正确的 AST。

-

输出 :带丰富语义信息的 AST + 符号表 (Symbol Table)。标记语义错误。

-

核心任务:

-

作用域管理 (Scope Management):建立和维护作用域层级(全局作用域、函数作用域、块作用域),确定标识符在哪个作用域有效。

-

符号表构建 (Symbol Table Construction):

-

符号定义 :遍历 AST,遇到声明(变量、函数、类、参数等)时,在当前作用域 的符号表中添加条目。条目包含名称、类型、种类(变量/函数/类)、作用域、定义位置等信息。

-

符号引用 :遇到使用标识符(如变量名、函数调用)时,在符号表中查找该标识符的声明。查找通常从当前作用域开始,逐级向外(父作用域)查找,直到找到或报错。

-

-

类型检查 (Type Checking):

-

类型推导 (Type Inference) :在可能的情况下自动推导表达式或变量的类型(如

var x = 10;推导x为int)。 -

类型兼容性检查 :检查赋值、函数调用参数传递、运算符操作等是否符合类型规则(如不能将

string赋值给int,函数调用参数类型和数量是否匹配)。

-

-

其他语义规则检查:

-

变量是否在使用前声明并初始化?

-

函数是否有返回值?返回值类型是否匹配?

-

循环内

break/continue是否在合法位置? -

类是否实现了所有接口方法?

-

访问控制(

public/private)是否合规?

-

-

符号表示例:

作用域层级:

Global Scope

├── Symbol: ClassA (Class)

├── Symbol: functionX (Function) -> Scope: functionX

│ ├── Symbol: param1 (Parameter, int)

│ ├── Symbol: localVar (Variable, string)

│ └── Inner Block Scope (e.g., inside if)

│ └── Symbol: tempVar (Variable, float)

└── Symbol: globalVar (Variable, double)Qoder 应用 :语义分析是 Qoder 理解代码含义 的关键。符号表帮助 Qoder 准确解析跨文件的引用(如 import/using)、理解变量/函数/类的类型和关系,为后续的依赖映射和架构分析提供坚实基础。类型信息对于推断 API 参数、返回值至关重要。

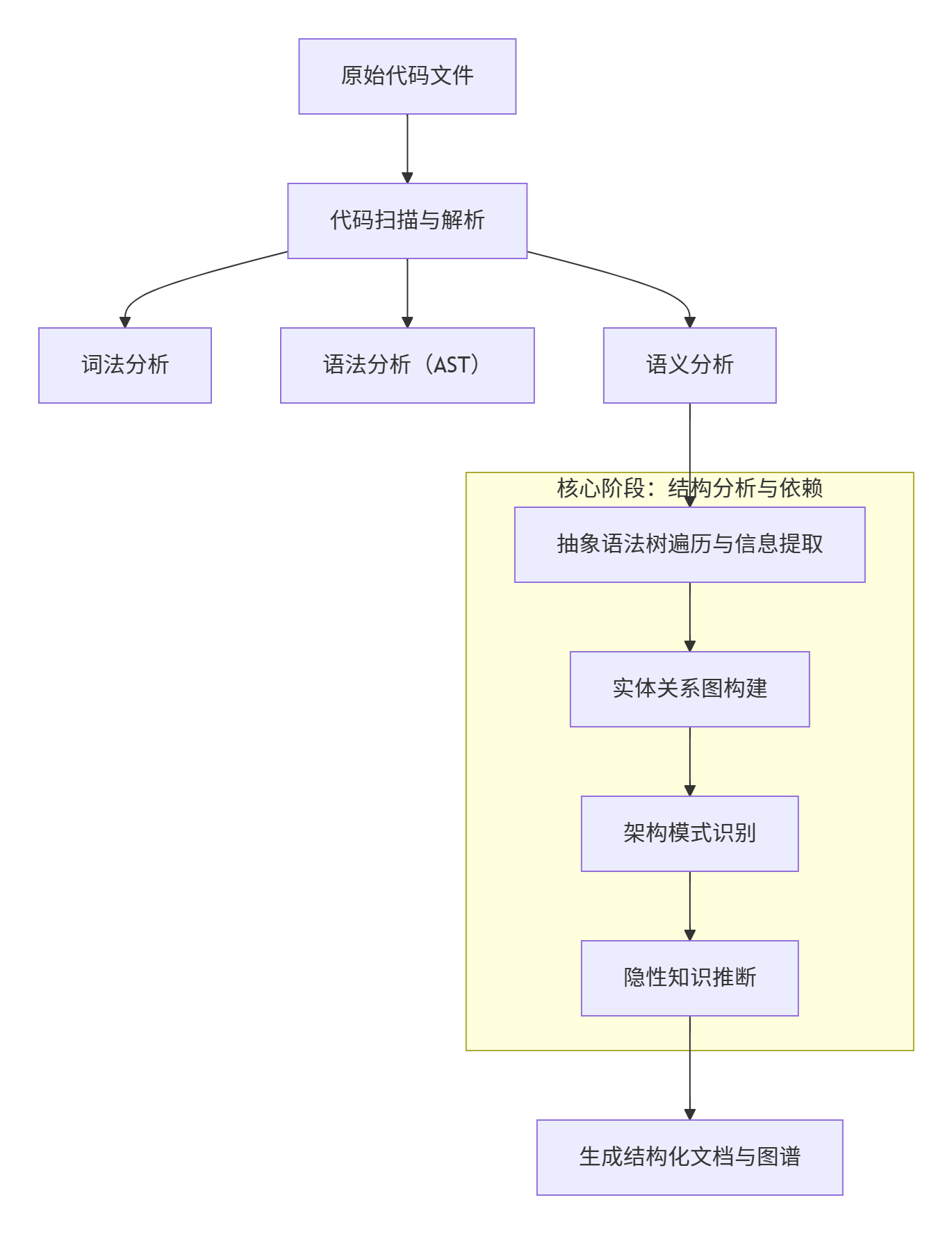

四、结构分析与依赖映射原理详解

该阶段输入的是上一步"代码扫描与解析"产生的抽象语法树 和符号表 。输出是一个丰富的项目知识图谱。

步骤 1:AST 遍历与实体提取

-

操作:分析器会像游客一样系统地遍历 AST 的每个节点。

-

目标:识别并提取代码中的"实体"(Entities)。

-

模块/包/命名空间 :基于目录结构或

package/namespace声明。 -

类/结构体/接口:识别它们的名称、继承关系、实现的接口。

-

函数/方法:提取其名称、参数列表(类型)、返回值类型。

-

变量/字段/属性:识别其类型和作用域(公共、私有等)。

-

-

结果:获得一个包含所有关键代码实体的列表。

步骤 2:依赖关系映射

这是最核心的一步,目的是回答"谁使用了谁"的问题。分析器通过检查实体的 AST 节点来建立连接。

-

导入(Import)依赖:

-

原理 :分析

import,require,using等语句。 -

例如 :文件

A.py中包含import B,则建立A依赖B的关系。这是最明显、最顶层的依赖。

-

-

类型引用(Type Reference)依赖:

-

原理:在代码体中,当一个实体被用作类型时,即产生依赖。

-

例如:

-

声明一个变量:

B b = new B();(类A依赖类B) -

方法参数或返回值:

public B process(A a) { ... }(方法process依赖类A和B)

-

-

-

函数调用(Function Call)依赖:

-

原理:分析函数调用表达式。

-

例如 :在类

A的方法中调用了类C的method1(),则建立A到C的依赖关系。

-

-

继承与实现(Inheritance & Implementation):

-

原理 :分析

extends,implements,:等关键字。 -

例如 :

class Dog extends Animal,建立Dog到Animal的强依赖("是一个"的关系)。

-

通过以上分析,Qoder 能够在内存中构建一个有向图,其中节点是代码实体,边是它们之间的各种依赖关系。这个图就是项目结构的"数字孪生"。

步骤 3:架构模式识别

在拥有依赖图之后,系统会运用图论算法来分析图的整体形态,从而推断项目的架构。

-

识别模块边界:通过聚类算法(如 Louvain 社区发现算法)找出图中连接密集的节点群。这些群落通常对应一个功能模块或子系统。

-

推断架构风格:

-

分层架构:如果依赖图显示出严格的单向依赖层(如 UI -> Service -> Repository -> Model),系统可推断为分层架构。

-

微服务架构 :如果发现多个独立的、内部高内聚、相互间低耦合的图群落,并且每个群落有自己明确的入口(如

main类),则可推断为微服务架构。 -

插件化架构:如果能识别出一个核心模块(Hub)和多个都依赖于此核心、但彼此独立的模块(Plugins)。

-

步骤 4:隐性知识推断

这是 Qoder 更智能化的体现,它通过启发式规则和模式匹配来推测设计意图。

-

设计模式推测:

-

如果发现一个类持有一个接口类型的字段,并且该接口只有一个实现类,同时在代码中找到了创建该实现类的实例并赋值给接口字段的地方,它可能推断出使用了工厂模式。

-

如果发现一个类的方法实现非常复杂,但被一个更简单的高层方法所调用,它可能提示这里用了模板方法模式。

-

-

核心业务流程梳理:

- 通过跟踪关键实体(如

OrderService)的方法调用链,可以拼接出"创建订单"这个业务流程的大致步骤,即使没有文档说明。

- 通过跟踪关键实体(如

-

技术决策推断:

- 通过分析引入的第三方库(如

@KafkaListener),系统可以知道项目使用了 Kafka 作为消息队列。

- 通过分析引入的第三方库(如

五、应用场景与案例

1.新项目启动

-

自动生成架构图、API 手册和依赖关系文档,帮助团队快速搭建框架。

-

案例:基于 Spring Boot 的照片管理应用,生成上传、预览、下载模块的完整文档。

2.遗留系统维护

-

解析"祖传代码"的逻辑,解决文档缺失问题(例如分析 Elasticsearch 混合检索的 KNN 权重)。

-

案例:在 Kafka 警告日志分析中,Repo Wiki 解释重连机制的正常行为。

3.团队知识沉淀

- 通过共享 Wiki 目录,促进团队成员间的知识传承和协作。

六、优势与局限性

-

优势:

-

降低理解成本:新手可快速掌握复杂项目结构。

-

提升 AI 辅助精度:为 Quest Mode 提供上下文,确保代码生成符合项目规范。

-

-

局限性:

-

文件数量限制(最多 6,000 个文件),需通过忽略目录优化。

-

依赖 Git 仓库,频繁提交可能导致生成中断。

-