十三:关于http的补充

1.HHTP/HTTPS

HTTP 是在 TCP/UDP 之上、用于浏览器与服务器交换明文请求/响应的应用层协议;HTTPS 是在 HTTP 之上加了 TLS(加密+认证+完整性)------端到端加密的"HTTP over TLS"。

HTTP 默认端口80 HTTPS 默认端口443

2. HTTP交互

本质上就是三次握手,四次挥手

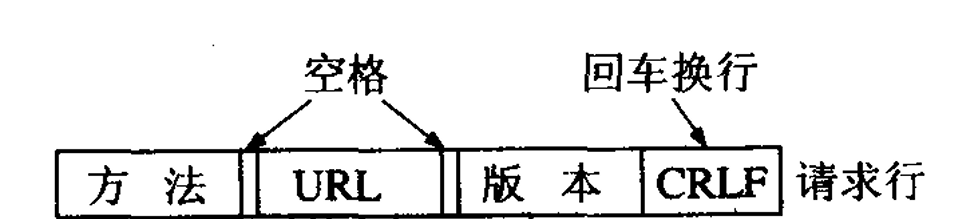

3.http的格式

4.TCP四层对应内容

链路层(Link / Data Link) --- 负责帧的局域网传输(Ethernet, Wi-Fi 等),包含 MAC(网卡)。

网际层(Internet / Network) --- IP(IPv4/IPv6)、路由、ICMP(ping)、ARP(ARP 实现于链路与网际之间)。

传输层(Transport) --- TCP / UDP:端口、分段、重传、流控、可靠性等。

应用层(Application) --- HTTP、DNS、SSH 等协议,使用端口与传输层协作

MAC = 网卡匹配(局域网设备识别)

IP = 主机匹配(全网主机寻址)

端口 = 进程匹配(同一主机上的应用区分)

MAC → IP → Port

5.两道笔试题

c

若某主机的IP地址及网络前缀为192.168.5.121/29,则该主机所在子网地址为_____

IP 地址:192.168.5.121

网络前缀:/29

第一步:确定子网掩码

/29 表示 前 29 位是网络位。

二进制子网掩码:

11111111.11111111.11111111.11111000

换算成十进制:

255.255.255.248

第二步:确定子网大小

子网掩码 /29 → 主机位 = 32 - 29 = 3 位

可用 IP 数量 = 2³ - 2 = 6 个

子网块大小 = 2³ = 8

所以每个子网的范围是 以 8 为步长 递增。

第三步:找出子网地址

看 IP 的最后一段(121):

子网范围:0--7, 8--15, 16--23, ..., 120--127

121 落在 120--127 这个范围

所以 子网地址 = 192.168.5.120

c

在Internet中,使用_____协议可以检查目标主机是否可达,常用的命令_____

ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)。

常用的命令是 ping。十四:关于项目中的补充

1. lvgl/fb

gui-guider(免费开源) 可以和lvgl库绑定

framebuffer是一种通用的框架

open() ; /dev/fb0

通过ioctl来控制 取的就是分辨率240*320 和16bit(565)

然后通过内存映射(mem) 返回值是一个指针 指向显示的地址

2.线程邮箱

多线程并发模型处理----线程邮箱----线程间如何交互

在其中队列起着缓冲作用

线程交互(send/recv) 其中有着便利链表的功能,根据名字来入队/出队(也传tid),从而数据共享

c

IPC = Inter-Process Communication

就是 进程之间交换数据、共享信息的一类机制。

c

话术:

"线程之间没有像进程那样的 IPC,因为它们共享同一个地址空间,所以通信一般就是读写共享内存。但为了避免竞争条件,需要用 同步机制,比如互斥锁、条件变量、信号量。另外我在项目里用过 线程邮箱(消息队列),这种方式可以把线程间通信抽象化,代码更清晰。"3.mqtt

mqtt/http都是应用层协议

mqtt的格式 固定头(各种动作,eg:心跳包)

可变头:

payload:

端口号:1883

mqtts(加密后):8883

十五:linux设备驱动相关补充

1.内核 版本

c

uname -r

5.4.0-150-generic2.U-Boot版本

c

上电串口调试

U-Boot 2012.04.01 (Feb 19 2019 - 18:35:11)3.linux启动流程

1.Bootloader (U-Boot)

- 初始化硬件(时钟、DDR、串口、网口等)

- 下载/引导内核到内存

- 传递内核启动参数

2.Linux 内核

- 解压内核映像(zImage/uImage)

- 硬件驱动初始化(CPU、内存、总线、外设)

- 挂载根文件系统

- 启动第一个用户态进程(通常是

/sbin/init)

3.根文件系统 & 用户空间

init进程启动,解析/etc/inittab- 运行系统服务、启动脚本,进入 Shell 或应用

4.U-Boot常用命令

c

printenv:显示环境变量

setenv var value:设置环境变量

saveenv:保存环境变量到 Flash

bootm addr:启动内核(uImage)

bootz addr:启动 zImage

tftpboot addr filename:通过 TFTP 下载文件到内存

help:查看命令帮助5.内核启动参数

c

U-Boot 2012.04.01 (Feb 19 2019 - 18:35:11)

CPUID: 32440001

FCLK: 400 MHz

HCLK: 100 MHz

PCLK: 50 MHz

DRAM: 64 MiB //内存--SDRAM

WARNING: Caches not enabled

Flash: 0 KB

NAND: 256 MiB //NAND Flash

In: serial

Out: serial

Err: serial

Net: dm9000

Warning: dm9000 MAC addresses don't match:

Address in SROM is ff:ff:ff:ff:ff:ff

Address in environment is 00:0c:29:4d:e4:f4

Hit any key to stop autoboot: 06.内核编译原理及步骤

c

Kconfig:定义功能选项(菜单)

Makefile:根据配置决定编译哪些源码

.config:用户配置结果(保存的选项)

make menuconfig:图形化配置工具,修改 .config

------------------------------------------------------------------------

1.make menuconfig //配置内核

2.make uImage //编译内核映像--------生成 U-Boot 可识别的格式

3.编译模块 //make modules

4.静态/动态 tftp /nfs uImage/.ko7.驱动的分类/设备号的组成/设备节点

驱动分类

字符设备驱动:没有缓存机制(或较弱),一次读写就直接触发设备访问

块设备驱动

网络设备驱动:没有对应的 /dev 设备节点,而是通过 套接字 socket 访问

设备节点

本质上是 用户态到内核态驱动的入口。8.内核定时器的使用

c

static struct timer_list my_timer; //定义定时器结构体

void my_timer_callback(struct timer_list *t)

{

printk(KERN_INFO "my_timer_callback called (%ld).\n", jiffies);

// 如果要周期执行,可以再次启动

mod_timer(&my_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(1000));

}

// 初始化并设置回调

timer_setup(&my_timer, my_timer_callback, 0);

mod_timer(&my_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(1000)); //启动定时器 // 设置 1 秒后超时

del_timer(&my_timer); //删除定时器9.设备树的补充

1.后缀名

c

.dts(Device Tree Source)

设备树源码文件,描述某一块具体的开发板(Board)。

比如 imx6ull-14x14-evk.dts。

.dtb(Device Tree Blob)

编译后的二进制文件,由 dts/dtsi 转换而来。

U-Boot 启动内核时,把 dtb 传给内核。

内核解析 dtb,根据里面的描述注册和初始化外设。

c

面试回答:

设备树(Device Tree)是 Linux 内核用来描述硬件的机制。源码是 .dts,公共部分放在 .dtsi,编译后生成 .dtb(二进制 blob)。U-Boot 把 .dtb 传给内核,内核解析后根据 compatible 匹配驱动,完成外设初始化。这样硬件信息和内核解耦,方便移植和维护