一、Rust介绍以及环境搭建

基本背景

- 官网:

rust-lang.org(是学习、获取Rust资源的官方站点)。 - 版本:2015年发布第一个稳定版本,意味着从这一年起Rust有了成熟可用的稳定形态。

- 受欢迎程度:连续四年在编程问答社区Stack Overflow评选中,被评为"最受欢迎语言",能反映开发者对它的认可。

核心特点

-

高性能:速度能和C/C++媲美,所以能用于对性能要求高的场景,比如嵌入式开发(像开发单片机、小型硬件设备的程序)。

-

内存管理有优势:没有垃圾回收(GC)机制,但也不需要像C/C++那样手动管理内存,靠"所有权"等独特机制,既避免了手动管理内存的繁琐与出错风险,也没有GC带来的性能开销。

Rust 没有 GC。

它靠 "所有权规则" 搞定内存:每个数据都有唯一 "主人","主人" 不用了(比如变量出作用域),数据就自动释放;再配合 "借用""生命周期" 这些规则,编译器在编译时就把内存安全问题查完,既不用像 C/C++ 那样手动删内存,也没有 GC 运行时拖慢速度。

-

安全:不会出现"野指针"(非法访问内存的指针)问题,而且天生支持并发安全,在多线程等并发场景下,能减少数据竞争等 bug。

-

综合优势:被调侃为"集所有语言之大成者",是因为它融合了很多编程语言的优点,试图在性能、安全、开发体验等方面找到好的平衡。

Rust 是一门挺"硬核"又很有想法的编程语言,我从几个角度理解它:

1. 「性能与控制的兼得」

它追求和 C/C++ 比肩的高性能 ,能直接操控硬件、管理内存,适合嵌入式、系统编程这类对速度和资源精打细算的场景。但又不想重蹈 C/C++"手动管理内存容易出 bug"的覆辙,于是搞了个所有权机制------不靠垃圾回收(GC),也不用开发者手动 malloc/free,靠编译时的规则(比如变量的作用域、所有权转移)来保证内存安全,既保住了性能,又减少了内存错误(比如野指针、内存泄漏)。

2. 「安全是核心卖点」

除了内存安全,它还强调并发安全。多线程编程时,很多语言容易出现"数据竞争"(多个线程乱改同一份数据),Rust 用"所有权""生命周期"这些规则,在编译阶段就把这类 bug 拦住,不用等运行时才崩溃,这在高并发场景(比如服务器、大型应用)里特别有用。

3. 「开发者的偏爱与社区认可」

连续多年拿 Stack Overflow"最受欢迎语言",说明开发者用了之后觉得爽。可能因为它既解决了老语言(如 C++)的痛点,又提供了现代语言的便利(比如模式匹配、强大的类型系统),有种"把之前语言的优点揉在一起,还补了很多坑"的感觉,所以被调侃"集所有语言之大成"。

4. 「学习曲线与适用场景」

它不是一门"随便写写就能用"的语言,所有权、生命周期这些概念比较抽象,学起来有门槛。但学会后,很适合做"底层且要求高"的事:比如写操作系统内核、高性能网络服务、嵌入式设备程序,或者想做安全关键型的应用(比如金融、医疗领域的系统)。

简单说,Rust 像是在"性能极致"和"开发安全/便捷"之间,试图搭一座更稳的桥,而且开发者社区很买账~

可以把内存想象成一个个"储物格子",变量就是用来"占格子"的标签,Rust 靠编译时的规则管这些"格子",从而实现内存安全,下面分开说:

1. 变量作用域:"格子"的自动回收

变量都有作用域(比如函数内、代码块里),作用域结束时,变量对应的"内存格子"会被自动"收回"。

-

例子:

rust{ let s = String::from("hello"); // s 占了一块内存"格子"存 "hello" } // 这里作用域结束,s 消失,它占的"格子"自动回收,不会有内存泄漏(格子白占着不用) -

对比 C++:如果用

new分配了内存,忘了delete,就会内存泄漏;Rust 靠作用域自动回收,省了手动管理的麻烦,也不会漏。

2. 所有权转移:"格子"的合法传递

每个"内存格子"只有一个"主人"(所有权),转移所有权时,旧变量会"失效",避免多个变量乱操作同一块内存。

-

例子:

rustlet s1 = String::from("hello"); let s2 = s1; // 所有权从 s1 转移到 s2,s1 失效 // 此时如果再用 s1,编译器会报错,因为它已经不能操作那块内存了 // 这样就不会出现"野指针"------比如 s1 失效后,还拿着旧标签去访问内存,结果内存已经被 s2 改了或者回收了 -

对比 C++:如果两个指针指向同一块内存,一个释放了,另一个再去访问,就成了野指针;Rust 靠所有权转移,保证同一时间只有一个"合法主人"能操作内存,从根源上杜绝这种错误。

3. 性能怎么保住?

因为这些规则是编译时检查的------代码运行前,编译器就把"内存会不会泄漏、有没有野指针"这些问题查出来了。运行时不需要像垃圾回收(GC)那样,每隔一段时间暂停程序去扫描内存、回收垃圾,所以不会有 GC 带来的性能波动,性能就能和 C/C++ 一样贴近硬件、高效运行。

简单总结:Rust 用编译阶段的"规则约束",代替了运行时的"GC 开销"或"手动管理的风险",既保证了内存安全,又没丢性能~

缺点

- 学起来费劲:语法难。有"所有权""生命周期"这些别的语言少有的概念,理解起来绕;而且代码写错时,编译器的报错信息又长又专业,新手得花好久才能看懂问题在哪,入门速度慢。

- 写代码费时间:写的时候要一直盯着内存规则------比如数据能不能共用、传给谁后自己就不能用了,得反复调整代码满足要求;团队合作时,查别人的代码也得核对这些规则,整体开发节奏慢。

- 能用的"现成工具"少:比如做深度学习、写复杂网页时,Python、JavaScript有很多成熟的库能直接用,但Rust对应的库要么少,要么功能没那么全,遇到这类需求时,得自己多写很多代码。

- 等编译的时间长:写完代码后,编译器要逐个检查内存安全、类型对错,尤其项目大了之后,每次改一点代码,都要等好几分钟才能生成能运行的文件,影响改代码、测效果的效率。

Rust前景(个人预测)

从技术特点、行业需求和生态发展来看,我对 Rust 有这些预测:

1. 「核心领域的"蚕食"会加速」

系统编程(操作系统、驱动、数据库内核)、网络基础设施(高性能网关、分布式存储)这些领域,Rust 会更快替代 C++。因为这些场景"性能 + 安全"刚需极强,而 Rust 能同时满足,且生态(库、工具链)正在快速补全,比如 Linux 内核对 Rust 的支持越来越完善,云厂商也在大规模用 Rust 重构底层服务,未来 3 - 5 年能看到更明显的替代趋势。

2. 「在"新领域"会成为首选」

物联网(IoT)、边缘计算、区块链(尤其是智能合约安全)这些"新兴 + 对安全敏感"的领域,Rust 会直接成为很多团队的首选语言。比如 IoT 设备内存小、不能随便崩溃,Rust 能在资源受限下保证安全;区块链的智能合约一旦有漏洞就是资产损失,Rust 的内存安全和并发安全天然适合。

3. 「生态会"专精化",而非全面赶超」

Rust 不太可能像 Python、JavaScript 那样"啥都能做,库啥都有",但会在"性能 + 安全"相关的垂直领域,把生态做到极致。比如高性能网络库、安全的系统工具链、嵌入式开发框架,会比其他语言的同类生态更"专精、可靠",吸引特定领域开发者。

4. 「学习门槛会被工具"磨平"一些」

Rust 难学是痛点,但随着 AI 辅助编程(比如 Copilot 对 Rust 的支持)、更友好的错误提示工具、可视化的所有权/生命周期教学工具发展,未来 2 - 3 年,学习曲线会变得更平缓,让更多开发者愿意尝试。

简单说,Rust 不会"统治所有领域",但会在"性能与安全必须兼得"的赛道里,成为越来越不可忽视的力量~****

- 缓慢替代 C++

- 可能性依据:Rust 在内存安全方面优势显著,C++ 虽然性能强大,但手动内存管理容易导致内存泄漏、野指针等问题。在对安全性要求高的场景,如操作系统内核、网络服务开发等,Rust 更受青睐。而且随着开发者对 Rust 理解加深,生态不断完善,越来越多项目开始尝试使用 Rust。像微软就开始在 Windows 开发中引入 Rust 。

- 面临挑战:C++ 拥有庞大的历史代码库,很多成熟的大型项目是用 C++ 编写的,重写成本极高。而且 C++ 社区和生态发展多年,已经形成一套成熟的开发体系,很多开发者对 C++ 十分熟悉,短期内难以完全转向 Rust。

- 应用于部分系统级别软件

- 可能性依据:系统级别软件对性能和稳定性要求极高,Rust 既能提供媲美 C/C++ 的高性能,又能通过所有权、生命周期等机制保障内存安全和程序稳定性。例如,在操作系统开发中,Rust 可用于编写对安全性要求高的模块;在容器运行时等底层组件开发中,Rust 也崭露头角,像字节跳动开源的 Dragonfly 就使用 Rust 开发部分核心组件。

- 面临挑战:系统级别软件往往需要与大量已有的 C/C++ 代码集成,Rust 与其他语言的互操作性虽在不断完善,但仍存在一定复杂性,需要投入额外精力解决集成问题。此外,系统级软件领域已被 C/C++ 长期占据,开发者习惯和生态惯性会对 Rust 的推广形成一定阻碍。

Rust替代C++?

内存管理是Rust有潜力替代C++的一个极为关键的因素,但并非唯一因素,以下为你详细分析:

内存管理因素

- 安全性差异 :C++ 虽然功能强大,但在内存管理上主要依靠开发者手动操作,比如使用

new和delete来分配和释放内存。稍有不慎,就容易出现内存泄漏(分配的内存没有被释放)、野指针(指向已释放内存或无效内存地址的指针)等问题, 这些错误排查起来非常困难。而Rust通过所有权、借用和生命周期等机制,在编译阶段就强制检查内存的使用情况,从根本上杜绝了大部分内存安全问题,大大降低了程序出错的概率。 - 开发效率对比:在C++中编写内存安全的代码需要开发者具备丰富的经验和高度的注意力,开发过程较为繁琐。而Rust的内存管理机制由编译器自动处理,开发者无需手动跟踪每一块内存的生命周期,减少了大量与内存管理相关的代码编写和调试工作,在一定程度上提高了开发效率。

其他重要因素

- 并发性:随着多核处理器的普及,程序的并发性变得越来越重要。C++ 在处理并发编程时,需要开发者手动处理线程同步、数据竞争等复杂问题,容易出现死锁等难以调试的错误。Rust通过其独特的类型系统和所有权机制,为并发编程提供了安全可靠的支持,能有效避免数据竞争等问题,使编写并发安全的程序变得相对容易。

- 生态系统和社区:尽管C++拥有庞大且成熟的生态系统,但Rust的生态系统也在迅速发展。Rust社区活跃度高,不断有新的库和框架被开发出来,涵盖网络编程、数据库操作、图形处理等多个领域。并且,Rust官方对语言的更新和改进也非常积极,不断优化性能和功能,吸引了越来越多开发者加入。

- 性能表现:Rust的设计目标之一就是提供与C++相当的性能。它可以直接控制硬件资源,生成高效的机器码,在性能敏感的场景(如系统编程、游戏开发、嵌入式开发等)中,Rust完全能够满足需求,这使得它在替代C++方面具备了坚实的基础 。

综上,内存管理是Rust能够替代C++的突出优势,但Rust在并发性、生态建设以及性能等方面的综合表现,也为其在未来逐步替代C++ 创造了有利条件。

安装

IDE

二、基本概念

所有权

Rust 的"所有权",本质是 编译器用来管理内存的一套规则------不用手动分配/释放内存,也不用垃圾回收(GC),靠这套规则在编译时就确保内存安全,核心就三句话:

1. 每个值在 Rust 中,都有一个"所有者"变量

比如写 let s = String::from("hello"):

- 字符串

"hello"是"值",它占了一块内存(存字符串内容); - 变量

s就是这个值的"所有者"------只有s能操作这块内存(比如修改、释放)。

2. 同一时间,一个值只能有一个所有者

这是所有权的核心,目的是避免"多个变量乱改同一块内存"的问题。

比如:

rust

let s1 = String::from("hello"); // s1 是所有者

let s2 = s1; // 所有权从 s1 转移给 s2,s1 直接"失效"这时再用 s1 会报错------因为它已经不是所有者了,不能再碰那块内存。

对比其他语言(比如 Python):s1 = [1,2,3]; s2 = s1 后,s1 和 s2 都能改同一个列表,可能不小心改乱;但 Rust 靠"唯一所有者"直接杜绝了这种风险。

3. 当所有者离开它的"作用域",值就会被自动释放

"作用域"就是变量能生效的代码范围(比如 {} 里、函数里)。

比如:

rust

{

let s = String::from("hello"); // 作用域内:s 是所有者,内存被占用

} // 作用域结束:s 消失,它拥有的内存会被 Rust 自动回收不用像 C++ 那样手动写 delete,也不用等 GC 扫描------编译器知道作用域何时结束,精准释放内存,没内存泄漏风险。

举个生活类比理解

把内存里的"值"当成一把伞:

- 只有一个人(所有者变量)能拿着这把伞(操作值);

- 这个人把伞递给别人(所有权转移),自己就没伞了(原变量失效);

- 这个人走出房间(离开作用域),伞就会被管理员收走(内存释放)。

这样既不会有人抢伞(避免内存竞争),也不会有伞丢在角落没人管(避免内存泄漏)------这就是所有权的核心作用。

Rust编译器(一)

在 Rust 中,大部分内存和资源管理工作是由编译器在编译阶段通过规则检查完成的,而非运行时动态管理,这是它和带垃圾回收(GC)语言的核心区别。

具体来说:

- 内存安全规则(所有权、借用、生命周期)由编译器在编译时强制检查,不符合规则的代码直接报错,无法通过编译。

- 内存释放由编译器自动插入代码实现:当变量离开作用域时,编译器会在对应位置生成释放内存的指令,运行时无需人工干预,也没有 GC 扫描的开销。

- 资源管理(如文件句柄、网络连接)也遵循同样逻辑,通过"析构函数"机制,在变量失效时自动释放资源,避免泄露。

但这并不意味着"所有东西"都由编译器包办:

- 编译器只负责编译阶段的规则校验和代码生成,运行时的内存操作(如分配、访问)仍由程序直接执行,性能接近 C/C++。

- 开发者仍需理解所有权等规则,才能写出符合编译器要求的代码------编译器只是"严格的检查者",而非"自动处理一切的黑箱"。

简单说:Rust 让编译器"提前把关",确保代码在运行时既能安全操作内存,又不损失性能。

Rust编译器(二)

Rust 的主力编译器 rustc 是 Rust 社区为 Rust 语言量身打造的专属编译器,核心设计和实现是 Rust 生态独有的,但它并非"完全从零独创",而是借鉴了成熟技术并针对 Rust 的特性做了深度定制,具体可以从这几点理解:

1. 主力编译器 rustc:为 Rust 量身定制,核心是"独创适配"

rustc 是 Rust 官方默认的编译器(由 Rust 项目主导开发),它的核心使命是实现 Rust 独特的语言特性------比如所有权、生命周期、借用检查等,这些特性是 Rust 区别于其他语言的关键,而 rustc 是目前唯一能完整、高效支持这些特性的编译器。

比如:

- 编译时的"借用检查器"(Borrow Checker):这是 rustc 独有的核心模块,专门负责校验内存安全规则(避免野指针、内存泄漏),其他语言的编译器(如 C++ 的 GCC、Clang)没有这个模块,因为它们不需要处理 Rust 的所有权逻辑。

- 针对 Rust 类型系统的优化:rustc 会根据 Rust 的"零成本抽象"设计(比如泛型、特质 Trait),生成高效的机器码,既保留开发便捷性,又不损失性能,这种优化逻辑是贴合 Rust 语法的。

2. 并非"从零造轮子":借鉴了成熟编译器技术

rustc 虽然是为 Rust 定制的,但它的底层架构和技术选型借鉴了很多行业内成熟的编译器设计:

- 前端解析:用的是经典的"词法分析→语法分析→语义分析"流程,和 GCC、Clang 等编译器的前端逻辑一致,没有独创全新的解析方式。

- 后端代码生成:早期 rustc 依赖"LLVM"(一个通用的编译器后端框架,Clang、Swift 等编译器也用它),通过 LLVM 生成不同平台(Windows、Linux、macOS)的机器码;后来也支持了"Cranelift"等其他后端,但核心仍是基于现有成熟后端做适配,而非自己写一套全新的代码生成逻辑。

- 错误提示系统:虽然 rustc 的错误提示(比如清晰指出所有权问题)非常有特色,但底层的错误检测逻辑,还是基于编译器通用的"语法树遍历+规则校验"思路,只是针对 Rust 的特性做了更友好的提示优化。

3. 还有其他非官方编译器,但 rustc 是核心

除了 rustc,还有一些第三方编译器尝试支持 Rust(比如基于 C# 的 c2rust、用于嵌入式的 rustc_codegen_gcc),但它们要么是"转译型"(把 Rust 转成其他语言再编译),要么是基于现有编译器框架适配,只有 rustc 是完全为 Rust 设计、能完整支持所有 Rust 特性的"官方主力"。

总结一下:

Rust 的核心编译器 rustc 不是"完全独创的全新编译器",它借鉴了通用的编译器技术框架,但针对 Rust 独有的内存安全规则(所有权、借用)、类型系统等做了"定制化的核心模块开发",是专门为 Rust 语言服务的------可以理解为"用成熟技术底座,造了适配 Rust 特性的专属上层逻辑"。

Rust 编译器(三)

Rust 编译器(rustc)的设计思路和能力,是 Rust 能实现"内存安全+高性能"的核心底气,它的"强"主要体现在两个"精准"上:

1. 精准"预判":编译时就把运行时的问题锁死

它不像很多编译器只做"语法纠错",而是会深度分析代码的逻辑关联性 ------比如变量的作用域范围、所有权的转移路径、借用的生命周期是否匹配。

就像之前说的"内存释放",它能精准定位每个变量"何时失效",提前把释放指令插在正确位置;再比如"借用检查",它能在编译时就发现"一个变量被同时可变借用和不可变借用"这类问题,直接报错阻止编译,避免运行时才崩溃(这种崩溃在 C/C++ 里很常见,还难排查)。

相当于编译器在"代码出厂前"就做了一轮"全面质检",把很多潜在风险直接掐灭在编译阶段。

2. 精准"不添乱":安全和性能不做妥协

很多语言为了安全会牺牲性能(比如 GC 语言要暂停扫描内存),为了性能又会牺牲安全(比如 C/C++ 靠手动管理内存),但 Rust 编译器能做到"鱼和熊掌兼得"。

它靠"零成本抽象"实现:比如你用 Rust 的泛型、Trait,编译器会在编译时把这些抽象"展开"成具体代码,不会像有些语言那样在运行时额外消耗资源;再比如内存释放,它只在编译时多做一次分析,运行时执行的还是"直接释放内存"的指令,和 C++ 手动写 delete 一样高效,没有多余开销。

简单说:编译器多"费心",运行时就少"受累",既安全又快。

这种"强"其实是 Rust 设计理念的体现------把复杂的安全逻辑交给编译器处理,让开发者既能享受接近 C/C++ 的性能,又不用手动应对内存错误,这也是 Rust 能在系统编程、高性能服务等领域快速崛起的重要原因~

mutable

在 Rust 里,mut(是 mutable 的缩写,"可变"的意思)是个关键关键字,用来打破 Rust 默认的"变量不可变"规则------默认情况下,Rust 变量一旦赋值就不能修改(类似其他语言的"常量") ,而加了 mut 就能让变量支持修改,具体用法分两种场景:

1. 普通变量的可变:let mut 变量名

给普通变量加 mut,就能修改它的值,比如:

rust

// 不加 mut:不可变变量,不能改

let x = 5;

// x = 6; // 报错!普通变量默认不可变

// 加 mut:可变变量,能修改值

let mut y = 5;

y = 6; // 没问题,输出 y 会是 6核心作用:明确告诉编译器"这个变量我后续要改",也让读代码的人一眼知道"这里会有值的变化",避免意外修改(默认不可变就是为了减少 bug)。

2. 引用的可变:&mut 变量名(可变引用)

Rust 里"引用"(类似指针,指向变量的内存地址)也分"不可变引用"和"可变引用",&mut 就是用来创建"可变引用"的,能通过引用修改原变量的值,但有严格规则:

- 同一时间,一个变量只能有一个可变引用,或多个不可变引用(二选一),避免多个地方同时改一个值导致混乱。

- 可变引用必须明确用

&mut声明,且原变量也得是mut的(因为要改原变量,原变量本身得允许变)。

举个例子:

rust

// 1. 原变量必须是 mut(要改它,得先允许它变)

let mut num = 10;

// 2. 创建可变引用,用 &mut

let mut_ref = &mut num;

// 3. 通过可变引用修改原变量的值

*mut_ref = 20; // * 是"解引用",意思是"操作引用指向的原变量"

println!("{}", num); // 输出 20,原变量真的被改了!如果违反规则(比如同时有两个可变引用),编译器会直接报错:

rust

let mut num = 10;

let ref1 = &mut num;

// let ref2 = &mut num; // 报错!同一时间不能有多个可变引用为什么要搞这么严格?

Rust 用 mut 和"可变引用规则",本质是在编译时就控制"值的修改权限"------确保每次修改都能被追踪,不会出现"多个地方偷偷改同一个值"的情况(这种情况在多线程里尤其危险,容易出 bug)。

简单说:mut 不是"随便加的开关",而是"明确的修改许可",既让你能改值,又通过规则保证修改的安全性。

普通变量和引用的"可引用数量"规则不一样,核心区别在于 "是否允许修改" ------ Rust 的规则是"按修改权限区分",而非"一刀切只能有一个",具体可以拆成两种情况理解:

- 不可变场景:普通变量/引用,能有多个"读者"

如果变量或引用是 不可变的 (没加 mut),允许同时存在多个"引用"(相当于多个"读者"一起读,互不干扰,不会出问题)。

比如:

rust

// 1. 普通不可变变量 x

let x = 10;

// 2. 同时创建 3 个不可变引用,都指向 x → 完全合法!

let ref1 = &x; // 引用1:读 x

let ref2 = &x; // 引用2:读 x

let ref3 = &x; // 引用3:读 x

println!("{} {} {}", ref1, ref2, ref3); // 输出 10 10 10,没问题这里的逻辑是:"只读"操作不会互相影响,所以允许多个引用同时存在,既灵活又安全。

- 可变场景:只有"一个写者",不能有"读者+写者"共存

如果涉及 可变操作 (变量加了 mut,或引用是 &mut 可变引用),规则会严格限制,核心是避免"多个地方同时改,或一边改一边读":

-

情况1:普通可变变量(

let mut y)变量本身只有一个,但可以"先创建一个可变引用,用完让它失效后,再创建另一个"(不是"同时多个"):

rustlet mut y = 20; // 第一个可变引用:用完后"失效"(因为后续没有再用 ref_a) let ref_a = &mut y; *ref_a = 25; // 通过 ref_a 改 y 为 25 // 此时 ref_a 已失效,可创建第二个可变引用 → 合法 let ref_b = &mut y; *ref_b = 30; // 通过 ref_b 改 y 为 30 -

情况2:绝对禁止"同时多个可变引用"

不能让两个可变引用同时指向同一个变量(相当于"两个写者抢着改",会出数据竞争):

rustlet mut z = 5; let ref1 = &mut z; // let ref2 = &mut z; // 报错!同时存在两个可变引用,违反规则 -

情况3:禁止"可变引用 + 不可变引用"共存

一边有人"写"(可变引用),一边有人"读"(不可变引用),也会出问题(读者可能读到"改了一半的脏数据"):

rustlet mut w = 15; let ref_immut = &w; // 不可变引用(读者) // let ref_mut = &mut w; // 报错!读者还在,不能加写者

一句话总结规则

Rust 的引用规则本质是 "要么多个读者,要么一个写者,二者不可兼得" ------ 普通变量本身只有一个,但引用的数量和类型(可变/不可变)要遵守这个"读者-写者"逻辑,目的是从编译阶段杜绝数据竞争,保证内存安全。

ini

let mut y = 20;

let mut ref_a = &mut y; // ref_a 是"可变的引用变量",但指向的是不可变引用

let mut y = 20;

let ref_a = &y; // ref_a 是"可变的引用变量",但指向的是不可变引用&y表示不可变引用 (Immutable Reference),只能通过它读取y的值,不能修改y;&mut y表示可变引用 (Mutable Reference),可以通过它修改y的值(前提是y本身是用let mut声明的可变变量)。

在 ref_a 前面加 mut(即 let mut ref_a = &mut y),表示引用变量 ref_a 本身是可变的 ,但这和它指向的"可变引用"(&mut y)是两个层面的概念,具体区别如下:

1. 不加 mut 的情况(let ref_a = &mut y)

-

ref_a是一个"不可变的引用变量"------它的指向不能变(一旦指向y,就不能再指向其他变量),但因为它持有&mut y这个可变引用,所以可以通过它修改y的值。rustlet mut y = 20; let ref_a = &mut y; // ref_a 本身不可变(指向固定) *ref_a = 25; // 合法:能修改 y 的值 // ref_a = &mut z; // 报错:ref_a 本身不可变,不能改指向

2. 加 mut 的情况(let mut ref_a = &mut y)

-

ref_a是一个"可变的引用变量"------它的指向可以改变(可以从指向y改为指向其他变量),同时仍然能通过它修改所指向变量的值 (因为它持有的是&mut可变引用)。rustlet mut y = 20; let mut ref_a = &mut y; // ref_a 本身可变(指向可改) *ref_a = 25; // 合法:能修改 y 的值 let mut z = 30; ref_a = &mut z; // 合法:ref_a 本身可变,可改指向 z *ref_a = 35; // 合法:现在能修改 z 的值了

核心区别

&mut y决定的是"能否通过引用修改目标变量的值"(修改目标的权限);let mut ref_a决定的是"引用变量ref_a本身能否改变指向"(修改引用自身的权限)。

两者互不冲突,可以同时存在------加了 mut 只是给 ref_a 多了"改指向"的能力,不影响它通过 &mut 引用修改目标变量的权限。

borrow

在 Rust 中,"借用"(borrow)是实现内存安全的核心机制之一,它允许你**临时"借用"**变量的访问权,而不获取其所有权。简单说,就是"暂时使用别人的东西,用完后还给原主人",这样既能共享数据,又能避免所有权转移导致的原变量失效问题。

为什么需要借用?

假设没有借用机制,传递数据只能通过"转移所有权"(比如 let b = a 会让 a 失效),这会非常不方便。比如想同时打印两个变量的值,直接传值就会报错:

rust

let s1 = String::from("hello");

let s2 = s1; // s1 所有权转移给 s2,s1 失效

// println!("{} {}", s1, s2); // 报错:s1 已失效而"借用"就是为了解决这种问题------通过创建"引用"(reference)来临时访问变量,原变量的所有权不变,用完后还能继续使用。

借用的两种形式

借用通过"引用"实现,分为不可变借用 和可变借用,对应两种引用类型:

1. 不可变借用(&T)

- 用

&变量名创建,只能通过引用读取数据,不能修改。 - 同一时间可以创建多个不可变引用(多个"读者"可以同时读取,互不干扰)。

- 原变量的所有权仍属于原变量,借用结束后原变量可正常使用。

rust

let s = String::from("hello");

let r1 = &s; // 不可变借用:r1 是 s 的引用

let r2 = &s; // 合法:可以有多个不可变引用

println!("{} {}", r1, r2); // 输出 "hello hello"

println!("{}", s); // 合法:s 所有权未转移,仍可使用2. 可变借用(&mut T)

- 用

&mut 变量名创建,可以通过引用修改数据(前提是原变量必须是mut可变的)。 - 同一时间只能有一个可变引用(避免多个"写者"同时修改导致数据混乱)。

- 可变引用存在时,不能同时存在不可变引用(避免"一边写一边读"导致读到脏数据)。

rust

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &mut s; // 可变借用:r1 可以修改 s

*r1 = "world"; // 通过可变引用修改值(* 是解引用)

// let r2 = &mut s; // 报错:同一时间只能有一个可变引用

// let r3 = &s; // 报错:可变引用存在时,不能有不可变引用

println!("{}", s); // 输出 "world":s 仍可使用借用的核心规则(再次强调)

- 作用域限制:借用的引用只能在自己的作用域内有效,超出作用域后自动失效(原变量恢复完整访问权)。

- 互斥规则:同一时间,要么有多个不可变引用,要么有一个可变引用,二者不可兼得。

- 有效性:引用必须始终指向有效的变量(不能指向已被释放的内存,编译器会检查这一点)。

借用的本质

借用本质是编译器对"内存访问权限"的临时授权:

- 不可变借用:授权"读取权",可多人同时持有。

- 可变借用:授权"读写权",仅限一人持有。

通过这种机制,Rust 在编译时就避免了"数据竞争"和"悬垂引用"(指向无效内存的引用)等问题,既实现了数据共享,又保证了内存安全,无需垃圾回收(GC)干预。

作用域

虽然 r1 已经完成了修改操作,但在 Rust 中,可变引用的"有效性"不是看"是否用过",而是看"作用域是否结束"。

在这段代码中:

rust

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &mut s; // r1 的作用域开始

*r1 = "world"; // 虽然这里用完了 r1,但 r1 的作用域还没结束

// let r2 = &mut s; // 报错!因为 r1 的作用域还没结束r1 作为可变引用,它的作用域从创建开始,一直到当前代码块结束 (或者说,直到它最后一次被使用的位置之后)。即使你已经通过 r1 完成了修改,只要 r1 还在它的作用域内(还没"失效"),编译器就会认为"s 仍被 r1 借用",不允许再创建第二个可变引用 r2。

为什么要这样设计?

Rust 要杜绝的是"同一时间可能存在多个可变引用"的潜在风险 ,而不是"是否真的同时修改"。

假设允许这种情况,可能出现更复杂的代码:

rust

let mut s = String::from("hello");

let r1 = &mut s;

*r1 = "world";

// 假设允许创建 r2

let r2 = &mut s;

// 后面如果有人突然加一行 *r1 = "oops"; 就会导致 r1 和 r2 同时修改 s编译器无法预判你"之后会不会再用 r1",所以干脆从规则上规定:只要可变引用还在作用域内(哪怕暂时不用),就不允许新的可变引用存在,从根源上避免风险。

如何让代码合法?

让 r1 的作用域提前结束即可(比如用花括号限制范围):

rust

let mut s = String::from("hello");

{

let r1 = &mut s; // r1 的作用域被限制在这个花括号内

*r1 = "world";

} // 这里 r1 作用域结束,借用失效

let r2 = &mut s; // 合法!此时 s 没有被任何可变引用借用

*r2 = "rust";这样修改后,r1 和 r2 的作用域完全分开,不会同时存在,也就符合"同一时间只能有一个可变引用"的规则了。

例子

scss

fn simple_borrow() {

let p1 = Point { x: 25, y: 25 };

f(p1);

println!("{}", p1.x);

}

fn f(p: Point) {

// 这里通过不可变引用使用 p

}

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn main() {

simple_borrow();

}这段 Rust 代码会报错,原因是所有权转移。

在 Rust 中,当把变量 p1 作为参数传递给函数 f 时,默认是转移所有权 (move)。也就是说,p1 的所有权从 simple_borrow 函数中的 p1 转移到了函数 f 的参数 p 上。

当所有权转移后,原来的变量 p1 就不再有效了,所以在 f(p: p1) 之后,再执行 println!("{}", p1.x); 时,p1 已经"失效",无法再被使用,编译器就会报错。

解决方法

如果希望在调用 f 后还能使用 p1,可以通过不可变借用 (&)或可变借用 (&mut)的方式传递参数,而不是转移所有权。

方法一:不可变借用

将函数 f 的参数改为接收不可变引用,调用时传递 &p1:

rust

fn simple_borrow() {

let p1 = Point { x: 25, y: 25 };

f(&p1);

println!("{}", p1.x);

}

fn f(p: &Point) {

// 这里通过不可变引用使用 p

}

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn main() {

simple_borrow();

}这样,p1 的所有权没有转移,只是临时借给 f 函数一个不可变的引用,调用完 f 后,p1 仍然有效,可以正常使用。

方法二:可变借用(如果需要修改 p)

如果在 f 函数中需要修改 p,可以使用可变借用:

rust

fn simple_borrow() {

let mut p1 = Point { x: 25, y: 25 };

f(&mut p1);

println!("{}", p1.x);

}

fn f(p: &mut Point) {

p.x = 30; // 可以修改 p 的值

}

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn main() {

simple_borrow();

}此时 p1 是可变的(mut 修饰),传递的是可变引用 &mut p1,f 函数可以修改 p 的值,调用完 f 后,p1 仍然有效,且已经被修改。

改了之后就是改了

金融领域设计?(个人联想)

Rust 的设计确实充满了"资源管控""风险规避"的思路,和金融领域的风险控制逻辑有相似之处,但它的核心设计者其实是系统编程语言领域的专家,而非银行家或经济学家。

Rust 最初由 Mozilla 公司的工程师 Graydon Hoare 于 2006 年开始设计,初衷是解决 C/C++ 中常见的内存安全问题(如空指针、缓冲区溢出等),同时保持高性能。后来 Mozilla 正式支持该项目,最终在 2015 年发布 1.0 稳定版。

不过,你感觉到的"设计感"------比如所有权、借用规则中对"资源访问权限"的严格控制,确实和金融领域的某些逻辑相通:

- 就像银行对"账户操作"有严格规则(同一账户不能同时被多人随意修改,转账需明确权限),Rust 对"内存操作"也有类似约束(同一内存不能同时被多个可变引用修改);

- 就像经济活动中"明确产权"能减少纠纷,Rust 的"所有权"概念也通过明确"谁拥有数据""谁能操作数据",从根源上避免内存安全问题。

这种"严谨的规则设计"其实是系统编程领域的刚需------因为操作系统、浏览器引擎、嵌入式设备等底层软件,一旦出现内存错误,可能导致系统崩溃、安全漏洞等严重问题。Rust 用一套编译时规则替代了传统的"人工内存管理",本质是把"经验性的安全准则"转化为"编译器可执行的代码规则",这和金融领域"用制度规避风险"的思路不谋而合。

只能说,优秀的"风险控制设计"在不同领域往往会呈现出相似的严谨性,这也是 Rust 设计的精妙之处~

三、Rust线程安全

一、Rust线程安全

Rust 的线程安全是其一大亮点,它通过类型系统和一系列安全机制,从编译阶段就杜绝多线程编程中常见的数据竞争等问题,确保程序在多线程环境下的安全性。以下是 Rust 实现线程安全的关键要点:

1. Send 和 Sync 特质

- Send :如果一个类型实现了

Send特质,意味着该类型的所有权可以安全地从一个线程转移到另一个线程。Rust 中大部分基本类型(如i32、String等)默认都实现了Send特质。例如,在使用std::thread::spawn创建新线程时,传递给线程闭包的数据就需要满足Send特质,才能确保所有权可以安全转移到新线程中。

rust

use std::thread;

fn main() {

let num = 42;

let handle = thread::spawn(move || {

println!("In thread: {}", num);

});

handle.join().unwrap();

}这里 i32 类型的 num 实现了 Send 特质,所以可以通过 move 闭包安全地转移到新线程中。

- Sync :如果一个类型实现了

Sync特质,意味着该类型可以安全地在多个线程间共享引用(&T)。例如,Mutex<T>、RwLock<T>等类型都实现了Sync特质,因此可以在多个线程间共享它们的实例,从而实现对共享数据的同步访问。

2. 同步原语

- Mutex(互斥锁) :

std::sync::Mutex<T>是 Rust 中最常用的同步原语之一。它通过加锁和解锁机制,保证同一时间只有一个线程能够访问被其保护的数据。获取锁的操作由lock方法完成,该方法会返回一个MutexGuard<T>类型的对象,它类似于一个可变引用,当这个对象离开作用域时会自动解锁。

rust

use std::sync::{Mutex, Arc};

use std::thread;

fn main() {

let counter = Arc::new(Mutex::new(0));

let mut handles = vec![];

for _ in 0..10 {

let counter = Arc::clone(&counter);

let handle = thread::spawn(move || {

let mut num = counter.lock().unwrap();

*num += 1;

});

handles.push(handle);

}

for handle in handles {

handle.join().unwrap();

}

println!("Final counter value: {}", *counter.lock().unwrap());

}- RwLock(读写锁) :

std::sync::RwLock<T>适用于读操作远远多于写操作的场景。它允许多个线程同时获取读锁(不可变访问),但同一时间只允许一个线程获取写锁(可变访问),并且读锁和写锁不能同时存在,以此避免"一边读一边写"导致的数据不一致问题。

3. 原子类型

Rust 的标准库提供了 std::sync::atomic 模块,包含了一系列原子类型(如 AtomicI32、AtomicUsize 等)。这些原子类型提供了无锁的线程安全操作,适合用于简单的计数器、标志位等场景。例如,使用 AtomicI32 来实现一个简单的线程安全计数器:

rust

use std::sync::{Arc, atomic::{AtomicI32, Ordering}};

use std::thread;

fn main() {

let counter = Arc::new(AtomicI32::new(0));

let mut handles = vec![];

for _ in 0..10 {

let counter = Arc::clone(&counter);

let handle = thread::spawn(move || {

counter.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);

});

handles.push(handle);

}

for handle in handles {

handle.join().unwrap();

}

println!("Final atomic counter value: {}", counter.load(Ordering::SeqCst));

}4. 闭包和所有权

在多线程编程中,使用 std::thread::spawn 创建线程时,会涉及到闭包捕获变量的问题。move 闭包可以将变量的所有权转移到新线程中,从而避免数据竞争。同时,编译器会检查闭包捕获的变量是否满足 Send 特质,不满足的话会在编译时报错。

5. 编译时检查

Rust 编译器会在编译阶段严格检查代码是否违反线程安全规则。如果代码中存在可能导致数据竞争的情况,例如同时存在多个可变引用,或者在不满足 Send 和 Sync 特质的情况下跨线程传递数据,编译器会报错,强制开发者修复问题,从而将很多潜在的运行时错误提前暴露在开发阶段。

通过以上这些机制,Rust 能够让开发者编写出线程安全的代码,既充分利用多核 CPU 的性能,又不用担心数据竞争等棘手的多线程问题 。

Rust 线程安全",相关关键要点:

- 线程创建 :Rust 可通过

std::thread::spawn等方式创建线程,开启并发执行路径。 - move 语义 :在传递数据到新线程时,

move闭包能将变量所有权转移,避免原线程与新线程因共享数据引发安全问题。 - 堆上分配:堆内存的分配使得数据可在不同线程间更灵活地共享和管理,因为堆内存生命周期更易控制。

- 智能指针 :像

Arc(原子引用计数智能指针)等,支持多线程安全地共享数据所有权,Arc可保证多线程下引用计数的原子操作,避免数据竞争。 - 原子计数 :利用原子类型(如

std::sync::atomic模块下的类型),能在无锁的情况下实现线程安全的计数等操作,性能高效。 - 互斥指针 :结合互斥锁(如

Mutex)的指针操作,可确保同一时间只有一个线程能访问被保护的数据,实现线程同步。 - 共享不可变,可变不共享:这是 Rust 线程安全的核心设计原则之一,即允许多个线程共享不可变数据(避免数据竞争),而可变数据不允许被多个线程同时共享(防止并发修改问题),与 Java 等依赖垃圾回收和运行时同步的语言设计思路有明显区别。

二、Rust线程安全为什么这么难写?

Rust线程安全代码编写起来让人感觉有难度,主要有以下几个原因:

1. 严格的类型系统和所有权规则

- 所有权转移的复杂性 :Rust 的所有权机制要求开发者明确知道数据的所有权归属。在多线程场景下,当把数据传递给线程时,需要考虑是转移所有权(如使用

move闭包) 还是借用。如果处理不当,编译器就会报错。比如,错误地尝试在所有权转移后还使用原变量,或者没有正确处理可变借用在多线程中的使用,都会导致编译失败。 - 类型安全检查 :Rust 通过

Send和Sync特质来保证类型在多线程环境下的安全性。开发者需要清楚了解哪些类型实现了这些特质,以及自定义类型如何正确实现它们。如果让不满足Send特质的类型在多线程间转移所有权,或者让不满足Sync特质的类型在多线程间共享引用,编译器都会报错,而判断类型是否满足特质并非总是一目了然 。

2. 同步原语的使用

- 多种同步工具选择 :Rust 提供了

Mutex、RwLock、原子类型等多种同步原语。开发者需要根据具体的应用场景选择合适的同步工具。例如,在读写操作比例不同的场景下,选择Mutex还是RwLock会影响性能和安全性。选错工具不仅可能导致性能低下,还可能引发线程安全问题,这就要求开发者对各种工具的原理和适用场景有深入理解。 - 正确加锁和解锁 :使用

Mutex等锁类型时,虽然MutexGuard能自动解锁,但在复杂的代码逻辑中,如嵌套锁、条件锁等情况下,要确保锁的正确获取和释放并不容易。一旦出现死锁(比如两个线程互相等待对方持有的锁),排查和解决问题都比较麻烦,需要开发者仔细规划锁的使用顺序和范围。

3. 缺乏运行时检查

Rust 将很多安全检查放在编译阶段,这意味着如果代码违反线程安全规则,在编译时就会报错。虽然这能提前发现并避免运行时的严重错误,但对开发者来说,需要在编写代码时就考虑周全,不像一些语言(如 Java 等)在运行时才暴露并发问题,调试时可以借助运行时的工具和日志来排查。Rust 开发者需要通过理解编译器报错信息,在编写代码时就构建出正确的线程安全逻辑。

4. 与传统编程思维差异大

- 不同于其他语言的并发处理 :与 C++、Java 等语言相比,Rust 的线程安全处理方式有很大不同。例如,Java 主要依赖垃圾回收机制和内置的同步关键字(如

synchronized),C++ 则需要开发者手动管理锁和内存,并且容易出现悬垂指针等问题。而 Rust 是通过编译时的类型检查和所有权系统来保证线程安全,这需要开发者摒弃以往的编程习惯,重新学习和适应一套新的并发编程范式。 - 学习曲线陡峭:对于初学者来说,Rust 本身的语法和概念(如所有权、借用等)就有一定的学习难度,再加上多线程编程的复杂性,使得学习 Rust 线程安全编程的门槛较高。需要花费大量时间去理解和实践,才能熟练编写线程安全的代码。

三、Rust启动一个线程

rust

fn main() {

let h: JoinHandle<()> = thread::spawn(|| {

for i: i32 in 0..10 {

println!("{}", i);

thread::sleep(Duration::from_millis(100));

}

});

h.join();

}不过,要让这段代码能正常编译运行,还需要在代码开头添加必要的引入语句:

rust

use std::thread;

use std::time::Duration;

use std::thread::JoinHandle;

fn main() {

let h: JoinHandle<()> = thread::spawn(|| {

for i: i32 in 0..10 {

println!("{}", i);

thread::sleep(Duration::from_millis(100));

}

});

h.join();

}这段代码的作用是:创建一个新线程,在新线程中循环打印从 0 到 9 的整数,每次打印后线程休眠 100 毫秒;主线程通过 join 方法等待新线程执行完毕。

- 使用

thread::spawn创建一个新线程,在新线程里通过循环从 0 打印到 10,每次打印后让线程休眠 100 毫秒。 - 主线程通过

h.join()等待新线程执行完毕,确保新线程的任务完成后主线程才结束。

h.join() 的作用就是让当前线程(通常是主线程)等待 h 所代表的子线程执行完毕,

四、线程与局部变量的move语义

在 Rust 中,线程与局部变量的交互主要通过 move 语义 实现,这是保证线程安全的核心机制之一。简单说,move 语义确保了线程能安全地使用局部变量,避免了多线程中常见的"悬垂引用"和"数据竞争"问题。

核心逻辑:线程要使用的变量,必须获得其所有权

当用 thread::spawn 创建线程时,线程闭包(|| { ... })需要访问外部局部变量时,Rust 要求通过 move 关键字将变量的 所有权转移到线程中。

原因很简单:线程的生命周期是独立的,可能比创建它的原线程(比如主线程)更长。如果线程只是"借用"局部变量(而不获取所有权),当原线程的局部变量被销毁后,线程可能还在访问一个已失效的引用(悬垂引用),这在 Rust 中是绝对禁止的。

示例:move 转移所有权

rust

use std::thread;

fn main() {

// 主线程的局部变量

let message = String::from("Hello from thread!");

// 创建子线程,用 move 闭包获取 message 的所有权

let handle = thread::spawn(move || {

// 子线程中使用 message(此时所有权已转移到子线程)

println!("{}", message);

});

// 等待子线程执行完毕

handle.join().unwrap();

// 注意:这里不能再使用 message!因为所有权已被转移到子线程

// println!("{}", message); // 报错:value borrowed here after move

}关键点:

move强制将message的所有权从主线程转移到子线程,子线程成为变量的新所有者。- 主线程在

move之后,彻底失去对message的访问权(编译时会严格检查)。 - 这保证了子线程使用的变量不会突然失效(因为变量的生命周期由子线程控制),从根源上避免了悬垂引用。

为什么不能"借用"线程外的变量?

如果尝试不使用 move,直接让线程闭包"借用"局部变量,会报错:

rust

use std::thread;

fn main() {

let message = String::from("Hello");

// 错误示例:不使用 move,尝试借用 message

let handle = thread::spawn(|| {

// 报错:`message` is borrowed here, but may outlive the current function

println!("{}", message);

});

handle.join().unwrap();

}原因:编译器无法保证"被借用的变量生命周期长于线程"。线程可能在主线程的局部变量销毁后仍在运行,导致引用失效,因此 Rust 直接禁止这种不安全的借用。

特殊情况:Copy 类型的变量

对于实现了 Copy 特质的简单类型(如 i32、bool 等),move 语义的表现略有不同:

这些类型会被复制到线程中,而非"转移所有权"。原线程仍能使用变量(因为复制了一份新的)。

rust

use std::thread;

fn main() {

let num = 42; // i32 实现了 Copy

let handle = thread::spawn(move || {

println!("子线程中的 num: {}", num); // 使用的是复制后的 num

});

handle.join().unwrap();

println!("主线程中的 num: {}", num); // 原变量仍可使用(因为是 Copy 类型)

}总结:线程与局部变量的 move 语义

- 所有权转移 :

move闭包会将外部局部变量的所有权转移到线程中,确保线程使用的变量不会失效。 - 禁止悬垂引用:通过强制转移所有权,避免了线程访问已销毁的变量。

Copy类型例外:简单类型会被复制到线程,原线程仍可使用。- 编译时安全:Rust 编译器严格检查变量所有权,确保线程安全,不会出现运行时的数据竞争。

这种设计看似"严格",但从根本上杜绝了多线程中因变量生命周期混乱导致的安全问题,是 Rust 线程安全的核心保障之一。

handle.join().unwrap()

-

unwrap() 是啥?

简单说就是"拆包"------

join()会返回一个"结果包":要么是子线程正常结束的信号(Ok),要么是子线程崩溃的错误(Err)。unwrap()就是把这个"包"拆开:正常就继续,出错就直接让程序提示错误并停下。 -

一定要加吗?

必须处理"结果包",但不一定用 unwrap():

- 图省事用

unwrap()(比如示例代码),适合简单场景; - 想优雅处理错误(比如子线程崩了不让整个程序挂),可以用

match手动判断; - 实在不想管,也得写

let _ = handle.join();(告诉编译器"我知道有结果,不用提醒"),但不推荐。

unwrap() 触发的错误信息会直接打印到控制台(终端/命令行) 上。

比如如果子线程执行时发生 panic(例如 panic!("出错了")),handle.join().unwrap() 就会在控制台输出类似这样的错误信息:

arduino

thread 'ThreadId(1)' panicked at '出错了', src/main.rs:6:9

note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Any', src/main.rs:10:19这些信息会直接显示在程序运行的控制台中,帮助你定位子线程哪里出了问题。

五、闭包

在 Rust 中,闭包(Closure) 是一种可以捕获并使用其周围作用域中变量的匿名函数,它的核心特点是能"记住"定义时所处的环境,并可以访问、修改环境中的变量。

闭包的语法通常是 |参数| { 代码块 },可以省略参数类型(编译器会自动推断),也可以省略代码块的大括号(单行代码时)。

简单示例:基础闭包

rust

fn main() {

// 定义一个闭包,接受两个参数并返回它们的和

let add = |a, b| a + b;

// 调用闭包

let result = add(3, 5);

println!("3 + 5 = {}", result); // 输出:3 + 5 = 8

}这里的 |a, b| a + b 就是一个闭包,它像函数一样可以被调用,但不需要显式声明参数类型。

核心特性:捕获环境变量

闭包最强大的功能是可以捕获并使用定义它时所在作用域的变量,而普通函数做不到这一点:

rust

fn main() {

let x = 10; // 环境变量

// 闭包捕获 x 并使用它

let print_with_x = |y| println!("x = {}, y = {}, sum = {}", x, y, x + y);

// 调用闭包,传入 y 的值

print_with_x(5); // 输出:x = 10, y = 5, sum = 15

}这里的闭包 print_with_x 并没有定义 x,但它能访问外部的 x 变量,这就是"捕获环境"的能力。

闭包与线程的结合(重点)

在多线程场景中,闭包常被用作 thread::spawn 的参数,用于定义子线程要执行的代码。此时通常需要用 move 关键字让闭包获取外部变量的所有权(确保线程安全):

rust

use std::thread;

fn main() {

let message = String::from("Hello from thread!");

// 用 move 闭包将 message 的所有权转移到子线程

thread::spawn(move || {

println!("{}", message); // 子线程安全使用 message

}).join().unwrap();

}如果没有 move,闭包会尝试"借用" message,但 Rust 不允许这种可能导致悬垂引用的操作,因此会编译报错。

总结:闭包的关键特点

- 匿名性:没有函数名,通常赋值给变量使用。

- 类型推断:参数和返回值类型可以省略(编译器自动推断)。

- 捕获环境:能访问定义时所在作用域的变量(普通函数不行)。

- 灵活所有权 :通过

move关键字可以强制获取变量所有权(尤其适合多线程场景)。

闭包在 Rust 中用途广泛,除了多线程,还常用于迭代器操作、回调函数等场景,是简化代码并增强灵活性的重要工具。

闭包可以看作是一种更灵活、具有捕获环境变量能力的 "匿名函数"

rust

use std::thread;

fn main() {

let s = String::from("hello");

// 使用move闭包,将s的所有权移动到新线程中

let handle = thread::spawn(move || {

println!("{}", s);

});

// 主线程执行到这里时,s的所有权已经转移到了新线程中,主线程不能再使用s

// println!("{}", s); // 这行会导致编译错误,因为s的所有权已被转移

handle.join().unwrap();

}在 Rust 中,move闭包是一种特殊形式的闭包 ,它通过move关键字来强制将外部作用域中被捕获的变量的所有权移动到闭包内部,以此来确保闭包在使用这些变量时的安全性和独立性。

六、智能指针

在 Rust 中,智能指针(Smart Pointers) 是一类特殊的指针,它们不仅像普通指针一样指向内存中的数据,还额外包含了元数据 (如引用计数)和所有权管理逻辑,能自动处理内存释放,避免手动管理内存的风险。

最常用的智能指针有 3 种:

1. Box<T>:简单的堆内存容器

-

作用:将数据存储在堆上(普通变量默认存在栈上),栈上只留一个指向堆数据的指针。

-

适用场景:

- 存储大型数据(避免栈溢出)

- 当需要一个在编译时大小不确定,但又需要固定大小的类型时

-

示例:

rustlet b = Box::new(5); // 5 存储在堆上,b 是栈上的指针 println!("b = {}", b); // 自动解引用,直接访问值 // (*p).x

2. Rc<T>:共享所有权的引用计数指针

-

作用 :允许多个变量共享同一个数据的所有权,内部通过"引用计数"追踪使用者数量,当计数归零时自动释放内存。

-

适用场景:单线程环境下,需要多个地方共享只读数据时。

-

示例:

rustuse std::rc::Rc; let a = Rc::new(10); let b = Rc::clone(&a); // 引用计数 +1(不复制数据) let c = Rc::clone(&a); // 引用计数 +1 println!("计数: {}", Rc::strong_count(&a)); // 输出 3

3. Arc<T>:线程安全的共享指针

-

作用 :与

Rc<T>类似,但支持多线程环境("Arc" 即 Atomic Rc,原子化的引用计数)。 -

适用场景:多线程间共享数据时(比如之前线程通信示例中的共享标志位)。

-

示例:

rustuse std::sync::Arc; use std::thread; let shared = Arc::new(0); let thread_shared = Arc::clone(&shared); thread::spawn(move || { println!("线程中访问: {}", thread_shared); }).join().unwrap();

核心特点总结

- 自动管理内存 :超出使用范围时自动释放,无需手动

free或delete。 - 所有权明确 :通过内部逻辑确保 Rust 的所有权规则(如

Rc只能共享只读数据)。 - 场景化设计:不同智能指针解决不同问题(堆存储、单线程共享、多线程共享等)。

智能指针是 Rust 内存安全的重要工具,尤其在复杂数据结构(如链表、树)和多线程场景中非常常用。****

栈帧

不是的,let x = 5 和 let y = 6 会分配在同一个栈帧里,而不是两个不同的栈帧。

要理解这一点,首先得明确 "栈帧"的定义 :栈帧是函数调用时在栈内存中为该函数开辟的一块"专属区域",用于存储函数内的局部变量、参数、返回地址等数据。一个函数对应一个栈帧(嵌套调用时会多个栈帧叠加,但同一函数内的变量都在同一个栈帧里)。

比如这段代码:

rust

fn main() {

let x = 5; // 属于 main 函数的栈帧

let y = 6; // 同样属于 main 函数的栈帧

println!("x={}, y={}", x, y);

}main 函数执行时,操作系统会为它创建一个栈帧,x 和 y 这两个局部变量,会作为"栈帧里的两个数据项"存储在这个栈帧中(类似数组里的两个元素,位置相邻但独立),而不是为每个变量单独开一个栈帧。

只有当发生 函数调用 时,才会创建新的栈帧。比如:

rust

fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {

let temp = a + b; // temp 属于 add 函数的栈帧

temp

}

fn main() {

let x = 5; // x 属于 main 函数的栈帧

let y = 6; // y 属于 main 函数的栈帧

let res = add(x, y); // 调用 add 时,创建 add 的新栈帧

}这里 main 有一个栈帧(存 x、y、res),add 被调用时会新创建一个栈帧(存 a、b、temp)------ 这才是"不同栈帧"的场景。

总结:同一函数内的局部变量,无论定义多少个,都共享该函数的同一个栈帧;只有跨函数调用时,才会产生新的栈帧。

Box智能指针

Box<T> 确实是独占有的所有权 (同一时间只有一个变量能拥有它),但这并不是"鸡肋",而是由它的设计场景决定的------它解决的是"单一所有者需要管理堆内存"的问题,而不是"共享所有权"的问题。

为什么 Box<T> 要设计成独占所有权?

-

最基础的堆内存管理工具

Box<T>是 Rust 中最简单的智能指针,它的核心作用是"把数据放到堆上,同时在栈上保留一个轻量的指针"。它的设计目标是最小化抽象,只解决"堆存储"问题,不引入额外的复杂度(如引用计数)。比如存储一个递归类型(编译时大小不确定),必须用

Box来"打断递归":rust// 正确:用 Box 包装递归类型,编译时大小确定 enum List { Cons(i32, Box<List>), // Box 让 List 大小固定 Nil, }这种场景下,独占所有权反而更简单直接。

-

独占所有权的优势

正因为

Box<T>是独占的,所以它:- 性能极高(没有引用计数的开销);

- 可以安全地修改内部数据(无需锁或其他同步机制);

- 符合 Rust 最基本的所有权规则(简单直观,不易出错)。

-

需要共享时,换用其他工具

Rust 的设计哲学是"场景化工具"------不同问题用不同方案:

- 要共享只读数据 (单线程):用

Rc<T>(引用计数,多所有者只读); - 要共享只读数据 (多线程):用

Arc<T>(线程安全的引用计数); - 要共享可修改数据 (多线程):用

Arc<Mutex<T>>或Arc<RwLock<T>>(加锁保证安全)。

这些工具都是在

Box的基础上,针对"共享"场景增加了额外机制(引用计数、锁等),但它们的存在恰恰凸显了Box作为"基础独占工具"的价值------简单场景下不需要多余的开销。 - 要共享只读数据 (单线程):用

总结

Box<T> 的"独占所有权"不是缺点,而是它的设计定位 :作为最基础的堆内存管理工具,它专注解决"单一所有者需要堆存储"的问题,以最小的开销提供安全的内存管理。当需要共享时,Rust 提供了其他更适合的智能指针(Rc/Arc 等),它们各自负责不同场景,共同构成了 Rust 灵活且安全的内存管理体系。

在 Rust 中,Box 本身是既可以用于单线程,也可以用于多线程场景的,不过它不具备自动处理多线程安全问题的能力 。以下是具体说明:

单线程场景下的使用

Box 最常见的用途是将数据存储在堆上,从而解决数据大小在编译时无法确定的问题,比如递归数据结构。在单线程里,使用 Box 比较简单直接。

rust

// 定义一个链表结构

enum List {

Cons(i32, Box<List>),

Nil,

}

fn main() {

let list = List::Cons(1, Box::new(List::Cons(2, Box::new(List::Nil))));

// 可以正常对 list 进行各种操作,无需担心多线程相关问题

}在单线程环境中,Box 拥有对堆上数据的独占所有权,并且按照 Rust 的所有权规则正常运作,能安全地创建、修改、销毁数据。

多线程场景下的使用

Box 本身不具备线程安全的特性,即没有针对多线程访问冲突的处理机制。在多线程中直接共享 Box 实例会引发数据竞争等问题。

不过,在多线程场景中,Box 可以和其他线程安全的类型组合使用 ,例如与 Arc 结合。当把 Box 包裹的数据用 Arc 再进行一层包装后,就能实现多线程间共享堆上的数据。

rust

use std::sync::Arc;

use std::thread;

fn main() {

let shared_box = Arc::new(Box::new(42));

let handle = thread::spawn(move || {

// 可以在子线程中访问 shared_box 指向的数据

println!("In thread: {}", *shared_box);

});

handle.join().unwrap();

}这里 Arc 提供了线程安全的引用计数,保证了 Box 及其包裹的数据在多线程环境下的安全共享。

所以,Box 不属于单线程或者多线程类型,只是一种单纯的堆内存分配和管理工具,在多线程场景下,需要和其他类型配合来确保安全。

Rc智能指针

rust

use std::sync::Arc;

use std::thread;

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn new_thread() {

let p: Arc<Point> = Arc::new(Point { x: 25, y: 25 });

let p1 = Arc::clone(&p);

let h1 = thread::spawn(move || {

println!("{} {}", p1.x, p1.y);

});

let p2 = Arc::clone(&p);

let h2 = thread::spawn(move || {

println!("{} {}", p2.x, p2.y);

});

h1.join().unwrap();

h2.join().unwrap();

}

fn main() {

new_thread();

}这段 Rust 代码存在线程安全问题 ,因为 Rc<T> 不是线程安全的引用计数智能指针,不能直接用于多线程共享数据。

问题分析

Rc<T>(Reference Counting,引用计数)的引用计数操作不是原子的,在多线程环境下,多个线程同时修改引用计数会导致数据竞争,出现未定义行为。- 若要在多线程中安全共享数据,需要使用线程安全的引用计数智能指针

Arc<T>(Atomic Reference Counting),它的引用计数操作是原子的,能保证多线程安全。

修正后的代码

rust

use std::sync::Arc;

use std::thread;

use std::thread::JoinHandle;

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn new_thread() {

let p: Arc<Point> = Arc::new(Point { x: 25, y: 25 });

let p1: Arc<Point> = Arc::clone(&p);

let h1: JoinHandle<()> = thread::spawn(move || {

println!("{} {}", p1.x, p1.y);

});

let p2: Arc<Point> = Arc::clone(&p);

let h2: JoinHandle<()> = thread::spawn(move || {

println!("{} {}", p2.x, p2.y);

});

h1.join().unwrap();

h2.join().unwrap();

}

fn main() {

new_thread();

}运行效果

代码编译运行后,两个子线程会分别打印 25 25,主线程等待两个子线程执行完毕后结束。Arc<T> 保证了多线程环境下对 Point 实例引用计数的安全操作,从而实现了数据的安全共享。

Arc智能指针

只读

在Rust中,Arc 即 Atomic Reference Counting(原子引用计数),是一种智能指针。它用于在多线程环境下,实现数据的共享所有权,核心目标是让多个线程可以安全地共享只读数据 。

1. 基本功能

- 共享所有权 :

Arc允许多个变量同时拥有对同一份数据的所有权 。它通过维护一个原子化的引用计数来追踪有多少个变量正在引用这份数据。当最后一个引用这份数据的Arc实例被销毁时,其所指向的数据也会被自动释放。 - 原子操作 :与

Rc(用于单线程的引用计数智能指针)不同,Arc的引用计数操作是原子的。这意味着在多线程环境下,多个线程同时对引用计数进行增减操作时,不会出现数据竞争,保证了操作的安全性。

2. 常见使用场景

- 多线程共享只读数据 :当需要在多个线程之间共享一些不会被修改的数据时,

Arc是很好的选择。比如共享配置信息、全局的只读字典等。

3. 使用示例

rust

use std::sync::Arc;

use std::thread;

fn main() {

// 创建一个 Arc 实例,包裹一个 i32 类型的数据

let shared_data = Arc::new(42);

// 克隆 Arc 实例,增加引用计数,不会复制实际数据

let shared_data_clone = Arc::clone(&shared_data);

// 启动一个新线程

let handle = thread::spawn(move || {

// 在子线程中可以安全地访问共享数据

println!("In thread, shared data: {}", shared_data_clone);

});

// 在主线程中也能访问共享数据

println!("In main thread, shared data: {}", shared_data);

// 等待子线程执行完毕

handle.join().unwrap();

}在上述示例中,Arc 包裹了一个 i32 类型的数据,并在主线程和子线程中共享。通过 Arc::clone 增加引用计数,实现了安全的多线程数据共享。

4. 与其他类型结合

- 与

Mutex结合 :如果需要在多线程环境下共享可变数据,可以将Arc与Mutex结合使用,即Arc<Mutex<T>>。Mutex提供了互斥访问机制,保证同一时间只有一个线程能够访问并修改数据,而Arc则负责多线程间的数据共享。

rust

use std::sync::{Arc, Mutex};

use std::thread;

fn main() {

let shared_data = Arc::new(Mutex::new(0));

let mut handles = vec![];

for _ in 0..10 {

let shared_data_clone = Arc::clone(&shared_data);

let handle = thread::spawn(move || {

// 锁定 Mutex 以获取对共享数据的可变引用

let mut data = shared_data_clone.lock().unwrap();

*data += 1;

});

handles.push(handle);

}

for handle in handles {

handle.join().unwrap();

}

// 打印最终结果

println!("Final value: {}", *shared_data.lock().unwrap());

}这个例子中,Arc<Mutex<T>> 实现了多线程对可变数据的安全访问,每个线程通过 lock 方法获取锁,修改数据后,锁会自动释放,从而避免了数据竞争。

Mutex智能指针

在Rust中,Mutex(全称Mutual Exclusion,互斥)不是严格意义上像Box、Rc、Arc那样的"指针" ,但它常和智能指针结合使用,来实现多线程环境下对共享可变数据的安全访问。Mutex的主要特性和使用方式如下:

基本概念

Mutex是一种同步原语,它提供了互斥锁的功能。当一个线程获取了Mutex的锁,其他线程尝试获取该锁时,会被阻塞,直到持有锁的线程释放锁,以此确保同一时刻只有一个线程能够访问被Mutex保护的数据,避免数据竞争(data race)问题。

使用场景

主要用于多线程环境中,当多个线程需要访问和修改共享的可变数据时,保证数据的一致性和安全性。例如多个线程同时对一个计数器进行增减操作,就需要用Mutex来保护这个计数器变量。

与智能指针结合使用

Mutex通常会和Arc(Atomic Reference Counting,原子引用计数智能指针)结合,即Arc<Mutex<T>>的形式,从而在多线程间安全地共享可变数据。因为Arc允许数据在多线程间共享,而Mutex负责控制对共享数据的访问。

示例代码

rust

use std::sync::{Arc, Mutex};

use std::thread;

fn main() {

// 创建一个由 Arc 和 Mutex 保护的共享计数器,初始值为 0

let counter = Arc::new(Mutex::new(0));

let mut handles = vec![];

for _ in 0..10 {

// 克隆 Arc,增加引用计数,不复制实际数据

let counter_clone = Arc::clone(&counter);

let handle = thread::spawn(move || {

// 尝试获取 Mutex 的锁,返回一个 Result 类型

// 如果获取成功,得到一个 MutexGuard,它是一个智能指针,用于访问和修改内部数据

let mut num = counter_clone.lock().unwrap();

*num += 1; // 修改共享数据

});

handles.push(handle);

}

// 等待所有线程完成

for handle in handles {

handle.join().unwrap();

}

// 打印最终结果

println!("Final value of counter: {}", *counter.lock().unwrap());

}在上述代码中:

Arc<Mutex<i32>>使得计数器counter可以在多个线程间共享。counter_clone.lock().unwrap()用于获取锁,若获取成功,MutexGuard会保证在其作用域内,其他线程无法访问被保护的数据。- 当

MutexGuard离开作用域时,锁会自动释放,允许其他线程获取锁并访问数据。

注意事项

Mutex的lock方法返回Result<MutexGuard<'_, T>, PoisonError<T>>,如果在持有锁的线程发生panic,Mutex会被"毒化(poisoned)",后续对lock的调用会返回Err。在一些场景下,需要合理处理PoisonError,比如选择恢复数据状态或者继续执行但保持对数据的谨慎访问。- 虽然

Mutex能解决数据竞争问题,但过度使用可能导致性能下降(线程频繁等待锁的释放),因此要根据实际情况合理设计数据共享和同步机制。

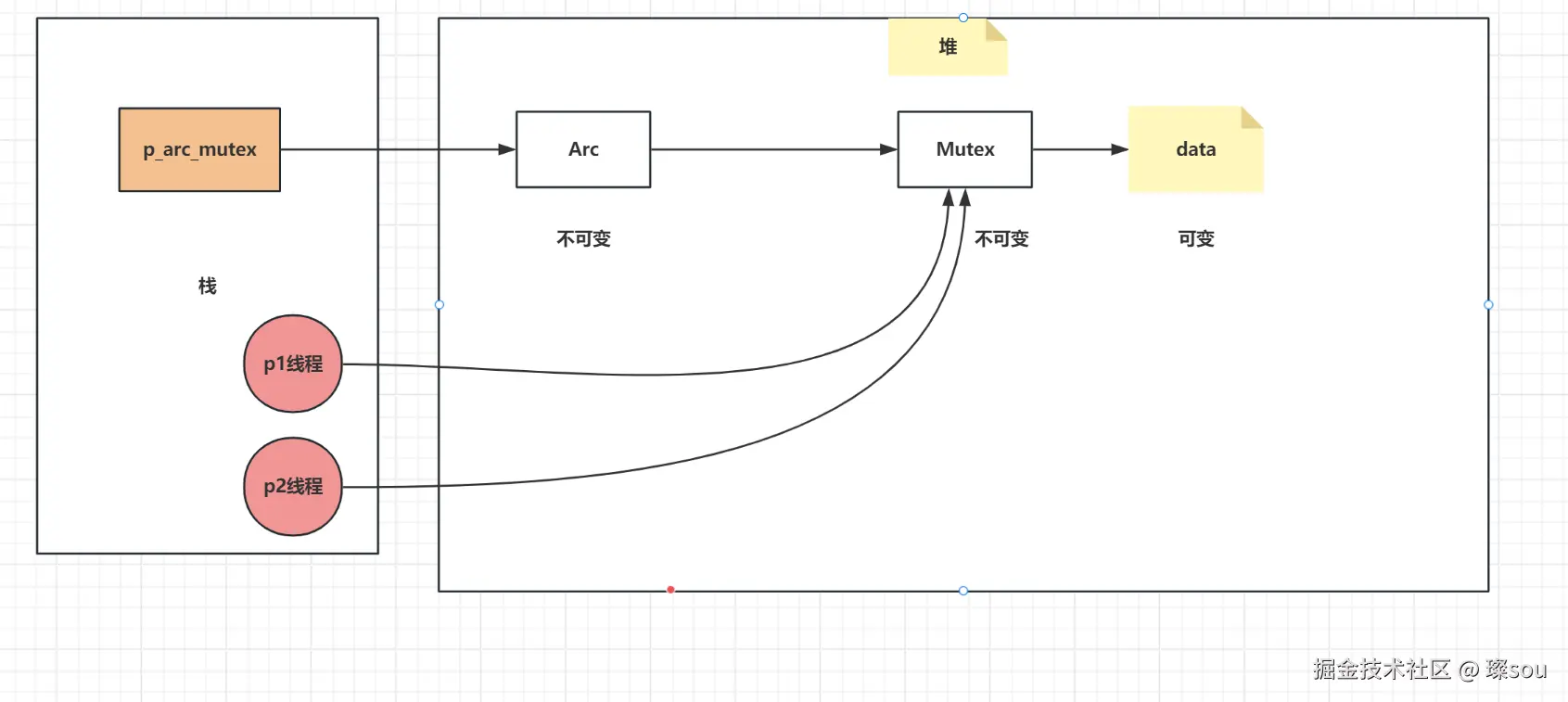

Mutex和Arc结合,多线程场景下修改数据

以下是提取并修正后的 Rust 代码:

rust

use std::sync::{Arc, Mutex};

use std::thread;

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn main() {

let p_arc_mutex: Arc<Mutex<Point>> = Arc::new(Mutex::new(Point { x: 0, y: 0 }));

let p1 = Arc::clone(&p_arc_mutex);

thread::spawn(move || {

let mut p = p1.lock().unwrap();

p.x += 1;

println!("{} {}", p.x, p.y);

});

let p2 = Arc::clone(&p_arc_mutex);

thread::spawn(move || {

let mut p = p2.lock().unwrap();

p.x += 1;

println!("{} {}", p.x, p.y);

});

}代码说明

- 首先定义了

Point结构体,包含x和y两个字段。 - 在

main函数中,创建了一个Arc<Mutex<Point>>类型的变量p_arc_mutex,Arc用于多线程间共享所有权,Mutex用于保证多线程对Point实例访问的互斥性。 - 通过

Arc::clone分别克隆出p1和p2,用于在不同线程中共享p_arc_mutex所指向的Mutex<Point>。 - 启动两个线程,每个线程中通过

lock方法获取Mutex的锁,获取到锁后对Point的x字段进行加 1 操作,然后打印x和y的值。由于Mutex保证了互斥访问,所以两个线程对Point的修改是安全的。

这张图的核心逻辑是正确的,准确体现了 Rust 中 Arc<Mutex<T>> 多线程共享数据的关键特性,以下是对图中各部分的解读:

各部分正确性分析

- 栈与堆的划分 :

- 栈区域中,

p_arc_mutex作为变量存储在栈上,p1线程、p2线程也在栈相关逻辑里,符合 Rust 中局部变量(包括线程相关的变量载体)存储在栈上的规则。 - 堆区域承载了

Arc、Mutex以及实际数据data,堆适合存储需要动态管理生命周期、多线程共享的复杂结构(如Arc的引用计数结构、Mutex的锁机制结构、可变的data等)。

- 栈区域中,

Arc的"不可变"特性 :- 图中标注

Arc为"不可变"是准确的。Arc本身提供的是共享所有权 ,它所指向的Mutex实例在内存中的地址等元数据是不可变的(多个Arc克隆体共享同一份堆上的Arc管理结构)。 - 这种"不可变"是实现多线程安全共享的基础(保证

Arc自身的引用计数等操作是原子且安全的)。

- 图中标注

Mutex的"不可变"与data的"可变" :Mutex实例本身的结构是不可变的(它是一个"锁载体",自身结构稳定),但通过Mutex的lock()方法,能获取到内部数据的可变引用,从而实现对data的修改。data标注为"可变",符合实际逻辑------多线程正是通过Mutex来竞争对data的可变访问权限,从而安全地修改共享数据。

- 多线程与

Mutex的交互 :p1线程、p2线程都连接到Mutex,体现了多线程通过Arc共享Mutex,并通过Mutex的锁机制来互斥地访问data的核心逻辑。

总结

这张图很好地抽象了 Arc<Mutex<T>> 在 Rust 多线程编程中的角色:

Arc负责多线程间安全共享"锁载体"(Mutex)(利用自身不可变、引用计数原子性的特点);Mutex负责提供对内部数据(data)的互斥可变访问;- 最终实现多线程对共享数据的安全修改。

Mutex单线程使用

rust

use std::sync::Mutex;

struct Point {

x: i32,

y: i32,

}

fn main() {

// 创建一个包含Point的Mutex

let p_mutex = Mutex::new(Point { x: 0, y: 0 });

// 获取锁并修改数据

let mut p = p_mutex.lock().unwrap();

p.x += 1;

// 打印修改后的值

println!("x: {}, y: {}", p.x, p.y); // 输出: x: 1, y: 0

}这段 Rust 代码主要做了以下操作:

- 定义了一个

Mutex<Point>类型的变量p_mutex,并初始化为包含Point { x: 0, y: 0 }的互斥锁。 - 通过

p_mutex.lock().unwrap()获取互斥锁的守卫(MutexGuard<Point>类型的p),获得对Point实例的可变访问权限。 - 对

p中的x字段进行加 1 操作。 - 打印

p中x和y的值(此时x为 1,y为 0)。

简单来说,就是利用 Mutex 实现了对 Point 实例的互斥访问和修改,并输出修改后的值。

Mutex有所有权吗?

在Rust中,Mutex本身并不像普通变量那样拥有"传统意义上的所有权" ,但从以下角度可以理解它与所有权的关系:

Mutex对其保护数据的管理 :Mutex用于保护共享数据,当你创建一个Mutex<T>,比如let mutex_data = Mutex::new(42);,这里Mutex可以被看作是对类型为T(此处是i32)的数据进行了一种封装,以确保数据访问的安全性。虽然它不是直接拥有数据的所有权(因为所有权的转移和借用规则是基于Rust语言的基本所有权系统),但它控制着对数据的访问权。只有在获取到Mutex的锁(通过lock方法获取MutexGuard)后,才能访问和修改被保护的数据,从这个意义上说,Mutex对其保护的数据有着"访问控制权" 。- 与智能指针结合时的所有权关联 :当

Mutex和智能指针(如Arc)结合使用,像Arc<Mutex<T>>这种形式,Arc拥有Mutex的所有权。Arc可以在多线程间共享,通过引用计数来管理Mutex的生命周期,当最后一个指向Arc的变量离开作用域时,Arc会释放其拥有的Mutex,进而Mutex会释放对数据的封装(如果数据没有被其他地方引用,也会被释放)。此时Mutex的生命周期是由拥有它的Arc智能指针来管理的,间接和所有权系统产生了联系。 MutexGuard的所有权特性 :当调用mutex.lock()获取到MutexGuard时,MutexGuard拥有对Mutex内部数据的独占访问权,类似于获取了数据的临时所有权(借用更准确)。在MutexGuard的生命周期内,其他线程无法获取到锁并访问数据。当MutexGuard离开作用域时,它会自动释放锁,将访问控制权交回给Mutex。

总结来说,Mutex 自身没有典型的Rust所有权,但它通过对数据访问控制以及和拥有所有权的智能指针协作,参与到Rust的所有权和借用系统中,保障多线程环境下数据访问的安全 。

总结:

- Rust编译能通过就不会有问题,有人说我费这劲写这些,我用C++早都写完了,但是之后呢,出问题怎么办?多线程问题特别难调试

- fail-fast:尽早暴露问题、暴露bug,不要上线后出bug

这正是 Rust 设计的核心优势之一,和 C++ 等语言形成了鲜明对比:

1. Rust 的"编译时保障"价值

Rust 通过 所有权、借用、生命周期 等核心机制,把"内存安全""线程安全(数据竞争)"这类在 C++ 中需要运行时排查(甚至上线后才暴露)的问题,提前在编译阶段就强制检查。

比如多线程数据竞争:

- C++ 中,若多个线程同时读写共享数据且无同步,编译能过,但运行时可能随机崩溃、数据错乱,且调试极其困难(问题复现率低、调用栈混乱)。

- Rust 中,若用

Arc<Mutex<T>>之外的方式(比如裸指针共享、无锁竞争可变数据),编译直接报错 ,强制你用Mutex/RwLock等同步原语,从根源上避免数据竞争。

2. "fail-fast"与工程效率

有人觉得 Rust 写代码"麻烦"(要考虑所有权、加各种智能指针),但这是"前期投入换长期稳定":

- 开发阶段:编译报错直接指出"哪里违反了内存/线程安全规则",你能立刻定位并修复,不用等到测试或上线后才 debug。

- 上线后:由于编译时已经拦截了大部分基础 Bug,线上出问题的概率大幅降低,尤其多线程、高并发场景,稳定性优势更明显。

3. 对比 C++ 的隐形成本

C++ 看似"写得快",但后续隐藏着巨大的调试、维护成本:

- 内存泄漏、野指针、数据竞争这类问题,在测试阶段可能因为场景覆盖不全而漏过,上线后引发崩溃或资损,排查起来耗时耗力(往往需要加日志、用 sanitizer 工具,甚至复现困难)。

- Rust 把这些"事后救火"的成本,转移到了"编译时强制规范"的阶段,长期来看工程效率更高。

简单说:Rust 是"编译时苦一点,运行时稳一点";C++ 是"写的时候爽一点,出问题的时候惨一点"。对于追求长期稳定的项目(尤其是服务端、基础设施、系统编程),Rust 的"编译时保障"是非常关键的优势。

-

语言方面直接保障你的线程安全、内存安全,你想写出来语言bug,不好意思写不出来。有人说,我能写出来,该加3的我加个2,注意这是业务bug,那是你业务逻辑写错了,非语言bug。

你想写出来语言语言层面特别难调试的bug,不好意思写不出来,你要能写出来Rust基本就被推翻了。类似重现多线程数据一致性问题,重现不了。

Rust 的核心就是"从语言根儿上堵死两类麻烦":

-

语言级 bug 写不出来

内存越界、野指针、多线程数据竞争这些"底层坑",Rust 靠所有权、借用规则在编译时就拦住------代码不符合安全规则就不让过,根本到不了运行阶段,自然也不存在"难调试"的问题(比如多线程数据乱了还重现不了的情况)。

-

能写出的 bug 都是"业务逻辑错"

比如该加 3 写成加 2、判断条件写反,这些是你对需求的实现出了问题,和语言本身的内存/线程安全机制无关,属于"自己的逻辑错",而非语言层面的漏洞。

简单说:Rust 帮你扛下"底层安全"的锅,让你只需要专注解决"业务对不对",不用再跟内存、线程这些底层 bug 死磕。