以ChatGPT大模型为代表的人工智能技术展现出强大的理解、推理和生成能力。如果在生产线上调用高水平大模型的云服务,是否就能解决困扰多年的工艺难题、质量瓶颈和安全隐患?

想法很美好,但当将运行在云端数据中心的大模型直接应用于工厂时,会立刻面临几方面困难。

一是延迟,高速运转的产线需要机械臂进行毫秒级响应,等不及数据走完上传到千里之外的云端,再经过模型计算传回指令的漫长过程。

二是数据安全与隐私,工厂生产数据,尤其是核心工艺参数,这些高度敏感的数据上传到公有云是不合规的。

三是成本与带宽,车间里成百上千的传感器每时每刻都在产生海量数据,如果全部实时上传云端进行分析,将带来巨大的网络带宽和云计算服务开销。

能否既拥有云端大模型的智慧,又兼顾本地设备的敏捷响应呢?边缘智能(Edge Intelligence)作为将智能计算能力从云端前移到数据源头的分布式计算范式,为解决问题提供关键路径。

一、边缘智能概念

通过一个简单的类比来理解边缘智能。我们的身体是一个庞大的信息系统,大脑是智慧的中枢,负责处理复杂的思考、学习和决策------类似于云端的数据中心,专注于大数据的存储分析和模型的训练。然而,生活中的某些时刻,快速反应比深度分析更为关键。比如,当我们触碰到滚烫的物体时,手会离开缩回。这个缩手反射的过程,是通过脊髓反射弧就近快速处理,并未经过大脑的复杂思考。

边缘智能可以执行类似的快速反应。它将部分计算任务,尤其是模型推理,从云端的数据中心前移到网络的边缘,即数据产生和任务执行的位置上。当设备需要处理任务时,不必全部通过远程数据中心,而是能选择部分任务在靠近源头的地方迅速作出决策,从而减少延迟、保障安全和降低成本。

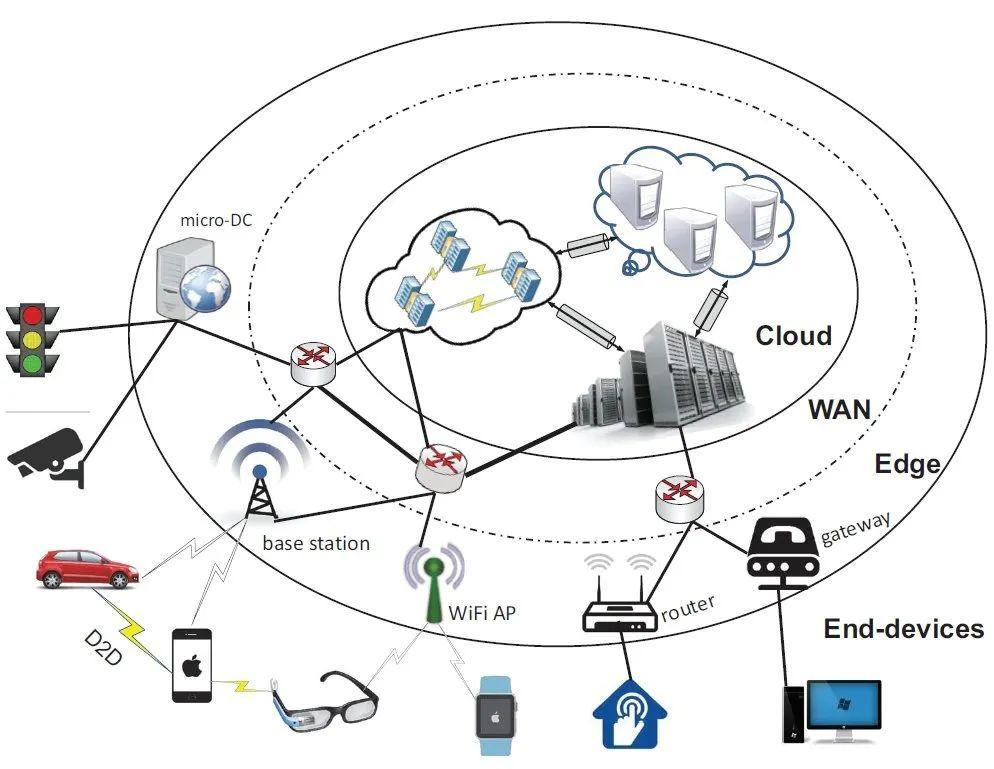

边缘计算的概念是在更靠近需要提高响应时间和节省带宽的位置捕获、存储、处理和分析数据。因此,边缘计算是一种分布式计算框架,它使应用程序更接近物联网设备、本地终端设备或边缘服务器等数据源。

边缘计算的基本原理是计算应该发生在数据源附近。因此,我们设想边缘计算可能对我们的社会产生与云计算一样大的影响。边缘计算是一种将云服务从网络核心推向网络边缘的范式。边缘计算的目标是尽可能靠近数据源和最终用户托管计算任务。

当然,边缘计算和云计算并不相互排斥。相反,边缘补充并扩展了云。边缘计算与云计算相结合的主要优势如下:

- **骨干网络性能:**分布式边缘计算节点可以处理许多计算任务,而无需与云交换底层数据。这允许优化网络的流量负载。

- **敏捷服务响应:**部署在边缘的应用可以显着降低数据传输的延迟,提高响应速度。

- 强大的云备份:在边缘无法承受的情况下,云可以提供强大的处理能力和海量、可扩展的存储。

边缘智能利用广泛的边缘资源为 AI 应用程序提供支持,而无需完全依赖云。

数据越来越多地在网络边缘产生,在网络边缘处理数据会更有效。因此,边缘计算凭借其减少数据传输、改善服务延迟、缓解云计算压力的优势,成为突破新兴技术瓶颈的重要解决方案。

二、边缘智能的级别

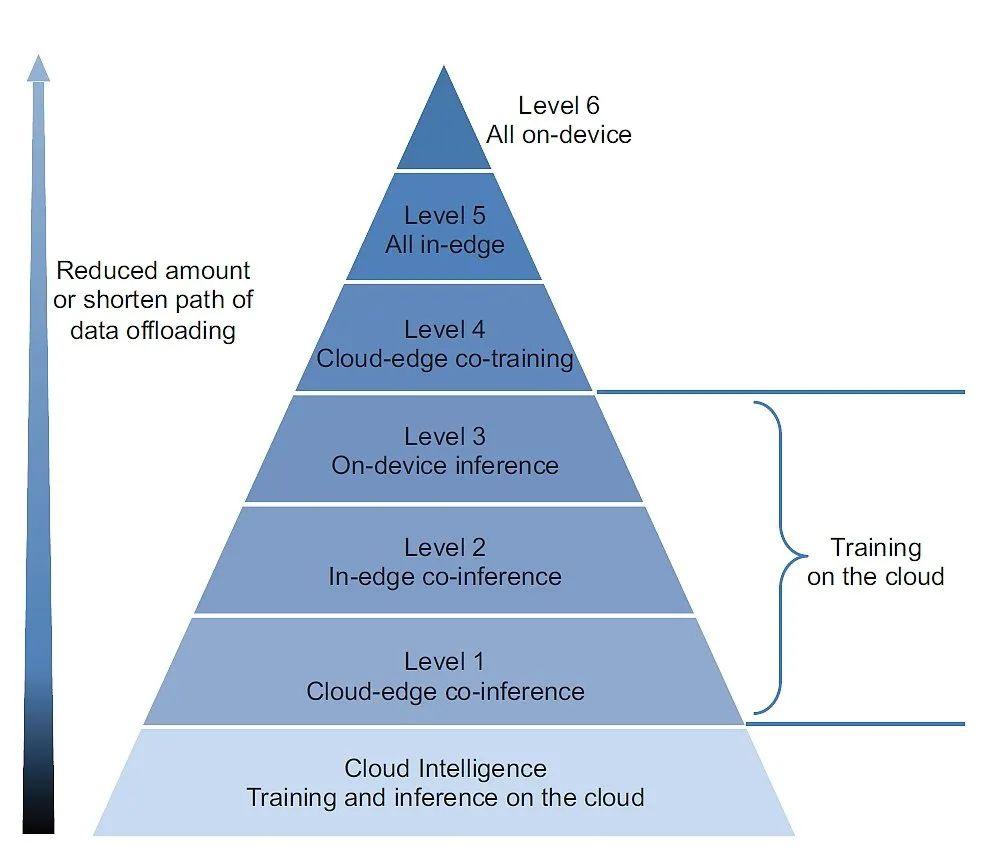

边缘智能的大多数概念通常都集中在推理阶段(运行 AI 模型),并假设 AI 模型的训练在云数据中心进行,主要是由于训练阶段的资源消耗较高。

然而,边缘智能的全部范围充分利用终端设备、边缘节点和云数据中心的层次结构中的可用数据和资源来优化训练和推理深度神经网络模型的整体性能。

因此,边缘智能并不一定要求深度学习模型在边缘完全训练或推理。因此,存在涉及数据卸载和协同训练的云边缘场景。

边缘智能:云和边缘计算的范围

一般没有"最佳级别",因为边缘智能的最佳设置取决于应用程序,并且是通过联合考虑延迟、隐私、能效、资源成本和带宽成本等多个标准来确定的。

- 云智能是完全在云端对 AI 模型进行训练和推理。

- 设备端推理包括在云端进行 AI 模型训练,而 AI 推理则以完全本地的设备端方式应用。设备上推理意味着不会卸载任何数据。

- 边缘智能完全在设备上执行 AI 模型的训练和推理。

通过将任务转移到边缘,减少数据卸载的传输延迟,增加数据隐私,降低云资源和带宽成本。然而,这是以增加能源消耗和边缘计算延迟为代价的。

设备端推理目前是一种适用于各种设备端 AI 应用程序的有前途的方法,已被证明在许多用例中都达到了最佳平衡。设备端模型训练是联邦学习的基础。

AI 模型,更具体地说是深度神经网络 (DNNs),需要更大规模的数据集来进一步提高其准确性。这表明计算成本急剧增加,因为深度学习模型的出色性能需要高级硬件。因此,很难将它们部署到边缘,这会带来资源限制。

因此,大规模深度学习模型一般部署在云端,而终端设备只是将输入数据发送到云端,然后等待深度学习推理结果。然而,仅云推理限制了深度学习服务的普遍使用:

- **推理延迟。**具体来说,它不能保证实时应用的延迟要求,例如对延迟要求严格的实时检测。

- **隐私。**数据安全和隐私保护是基于云的推理系统的重要限制。

为了应对这些挑战,深度学习服务倾向于求助于边缘计算。

因此必须定制深度学习模型以适应资源受限的边缘;同时需要仔细优化深度学习应用程序,以平衡推理准确性和执行延迟之间的矛盾。

三、边缘智能的适用场景

边缘智能在工业场景已有大量落地应用,在工业质检、设备预测性维护、柔性生产调度和园区安全综合管理等多个场景中成功实践。

(1)在工业质检领域,长期以来高度依赖人工目检或传统机器视觉。

前者存在主观性强、易疲劳、效率低下的问题;后者则通常只能处理规则、简单的缺陷,且数据上传云端处理带来的秒级延迟,无法匹配高速产线的节拍。可在产线前端部署集成AI芯片的智能相机或边缘计算盒子,将视觉检测模型直接运行在边缘侧。例如,在钢铁生产场景,一体化智能相机在本地完成图像采集、算法识别与结果推送,将整体流程时延从传统中心计算的1至2秒压缩至150毫秒以内,实现了对弯钢、跑偏等生产异常的瞬时响应。在电池汇流排焊接等精密制造场景,通过构建云边协同架构,在云端利用海量数据训练高精度算法模型,而后将模型下发至边缘服务器进行实时推理,不仅将不良品识别率从95%提升至99.5%,检测效率是人工的45倍。

(2)在设备预测性维护和生产过程优化领域。

边缘智能帮助实现从被动响应到主动干预的模式转变。在某精密制造黑灯工厂,通过在关键设备上部署传感器并连接至边缘计算网络,监控电流和转速等27个核心参数,进行实时分析与预警,有效将设备故障率降低30%,停机时间减少50%,显著提升生产连续性与可靠性。风力发电场景中,生产设备运行在复杂多变的环境中,传统的固定控制策略难以实现最优运行。通过在风力发电机组等设备端部署边缘计算单元,将机组智能化控制功能从主控制器中解耦,使得高频数据采集与智能算法运行得以在本地闭环。该方案不仅将控制实时性从10秒级提升至百毫秒级,使机组能快速调整姿态以适应环境变化,从而将年发电量提升3%以上,同时也解决新增智能需求与保障主控系统稳定性之间的矛盾。

(3)在柔性生产调度领域。

以服装行业为代表的消费品制造业,面临"小批量、多品种、快交付"的巨大挑战,传统刚性生产线难以适应,各生产系统间的数据孤岛也严重制约生产协同效率。通过开发集边缘数采、边缘控制和边缘智能于一体的智慧吊挂边缘控制终端,实现生产现场拥堵消峰分配、视觉动作捕捉等决策实时化。边缘端负责执行对延迟敏感的现场任务,云端则承担全局调度优化、返修路径优化、能力补强训练和在线精益分析等更复杂的计算任务。该智慧吊挂边缘控制终端方案为服饰企业带来千万级的新增年销售收入。

(4)在园区安全综合管理领域。

传统人力巡检与分散监控模式存在盲区多、响应慢、处置效率低等问题。可以部署分布式智控网络,将边缘计算终端覆盖整个园区,构建云、边、端三层AI智控网络。边缘节点对摄像头、传感器等数据进行就地分析,实时识别烟雾、火焰、危险品车辆等异常事件,并将告警数据上传至云端"产业大脑"。云端平台则利用数字孪生等技术,对园区进行全景可视化呈现,并运行风险研判和应急调度等高级模型,为管理者提供精准的决策支持。某化工企业采用该套方案,不仅使突发事件处置效率显著提升,节约监管人力成本约25%,同时通过对能耗与排放数据的实时分析与优化,帮助企业节约能耗成本约7%,推动了园区整体的绿色化与安全化发展。

归根结底,从云到边的计算重心迁移,是一次面向工业需求的务实再平衡。它让云计算的"大脑"得以与边缘智能的"神经末梢"高效协同,共同突破了传统模式下时延与安全的瓶颈。展望未来,在5G-A/6G等新一代网络的催化下,这套云边协同的智能体系将更加普及和完善,为各行业的数字化转型提供坚实的技术支撑,推动社会稳步迈向"实时智能"的全新阶段。