Mini-adapton: 用 MoonBit 实现增量计算

介绍

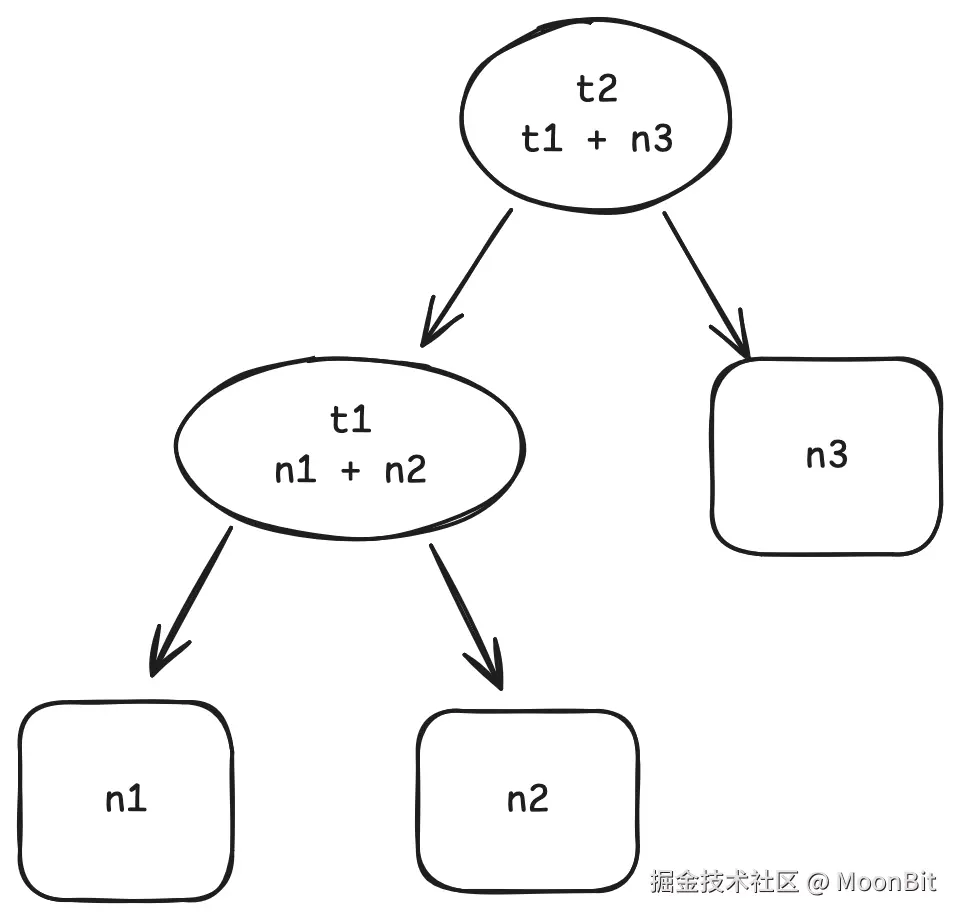

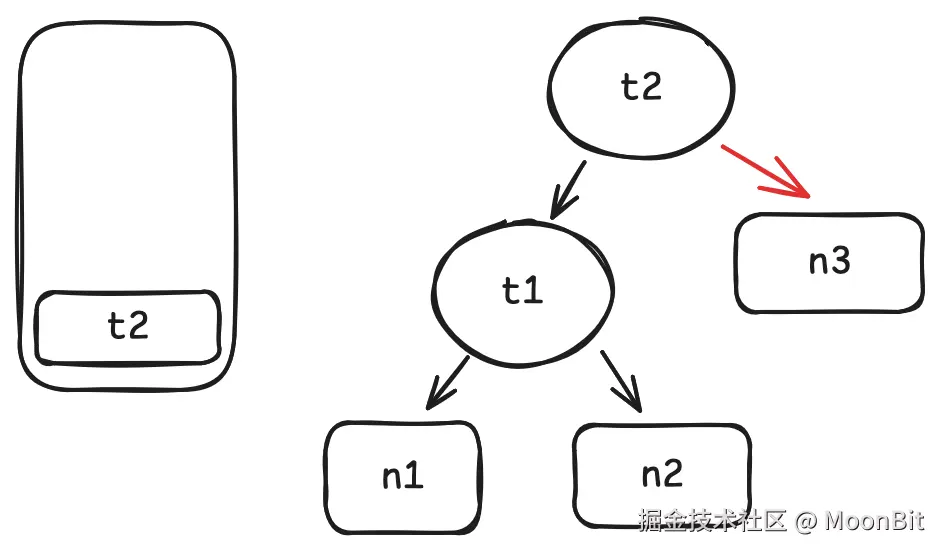

让我们先用一个类似 excel 的例子感受一下增量计算长什么样子. 首先, 定义一个这样的依赖图:

在这个图中, t1 的值通过 n1 + n2 计算得到, t2 的值通过 t1 + n3 计算得到.

当我们想得到 t2 的值时, 该图定义的计算将被执行: 首先通过 n1 + n2 算出 t1, 再通过 t1 + n3 算出 t2. 这个过程和非增量计算是相同的.

但当我们开始改变n1, n2 或 n3 的值时, 事情就不一样了. 比如说我们想将 n1 和 n2 的值互换, 再得到 t2 的值. 在非增量计算中, t1 和 t2 都将被重新计算一遍, 但实际上 t2 是不需要被重新计算的, 因为它依赖的两个值 t1 和 n3 都没有改变 (将 n1 和 n2 的值互换不会改变 t1 的值).

下面的代码实现了我们刚刚举的例子. 我们使用 Cell::new 来定义 n1, n2 和 n3 这些不需要计算的东西, 使用 Thunk::new 来定义 t1 和 t2 这样需要计算的东西.

rust

test {

// a counter to record the times of t2's computation

let mut cnt = 0

// start define the graph

let n1 = Cell::new(1)

let n2 = Cell::new(2)

let n3 = Cell::new(3)

let t1 = Thunk::new(fn() {

n1.get() + n2.get()

})

let t2 = Thunk::new(fn() {

cnt += 1

t1.get() + n3.get()

})

// get the value of t2

inspect(t2.get(), content="6")

inspect(cnt, content="1")

// swap value of n1 and n2

n1.set(2)

n2.set(1)

inspect(t2.get(), content="6")

// t2 does not recompute

inspect(cnt, content="1")

}在这篇文章中, 我们将介绍如何在 MoonBit 中实现一个增量计算库. 这个库的 API 就是我们上面例子中出现的那些:

plaintext

Cell::new

Cell::get

Cell::set

Thunk::new

Thunk::get问题分析和解法

要实现这个库, 我们主要有三个问题需要解决:

如何在运行时构建依赖图

作为一个使用 MoonBit 实现的库, 没有简单方法让我们可以静态地构建依赖图, 因为 MoonBit 目前还不支持任何元编程的机制. 因此我们需要动态地把依赖图构建出来. 事实上, 我们关心的只是哪些 thunk 或 cell 被另一个 thunk 依赖了, 所以一个不错的构建依赖图的时机就是在用户调用 Thunk::get 的时候. 比如在上面的例子中:

rust

let n1 = Cell::new(1)

let n2 = Cell::new(2)

let n3 = Cell::new(3)

let t1 = Thunk::new(fn() { n1.get() + n2.get() })

let t2 = Thunk::new(fn() { t1.get() + n3.get() })

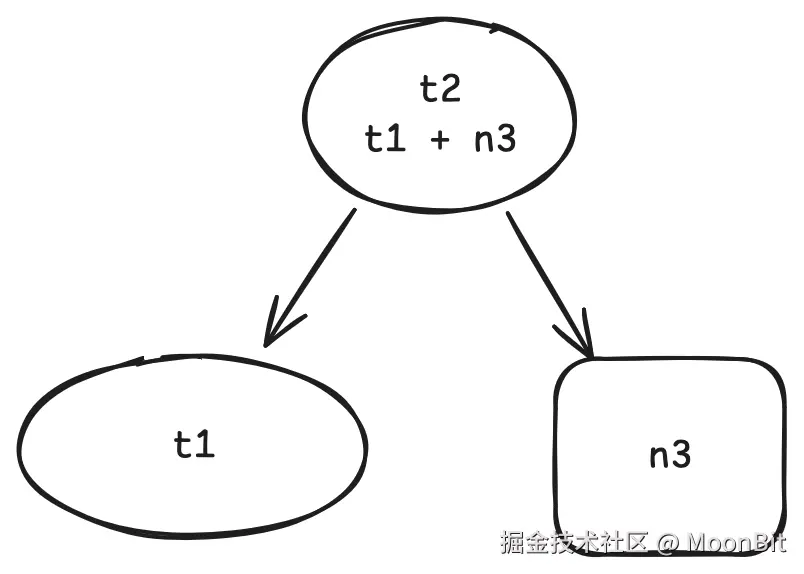

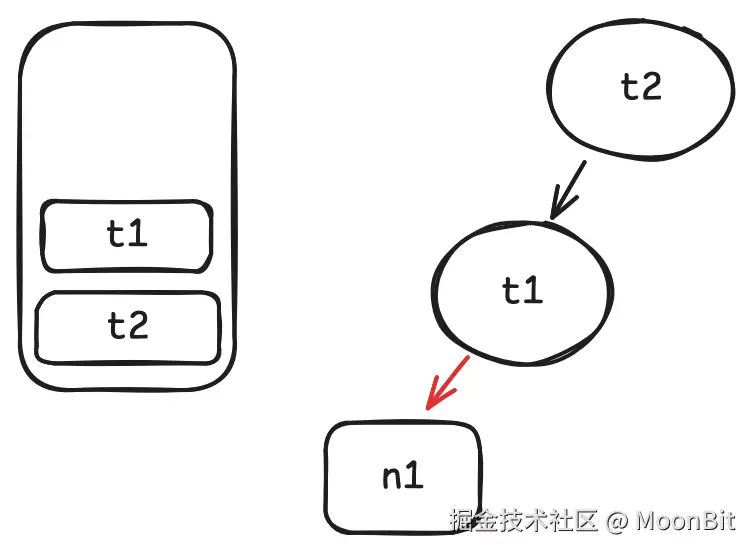

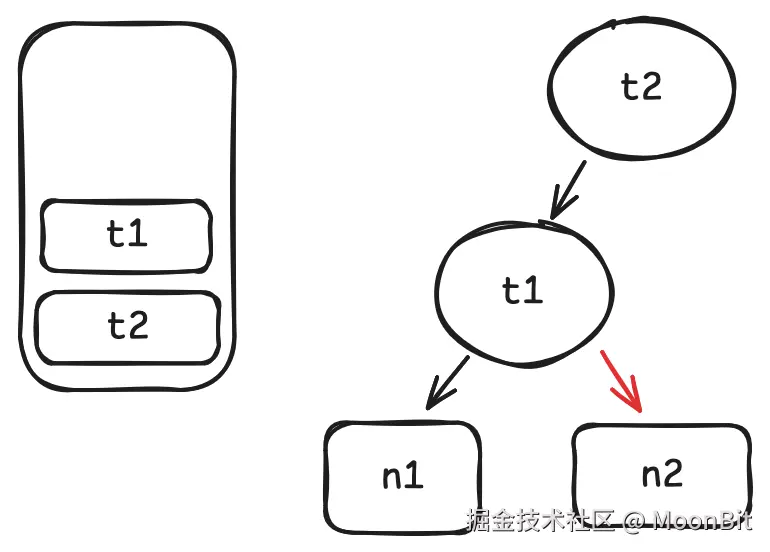

t2.get()当用户调用 t2.get() 时, 我们在运行时会知道 t1.get() 和 n3.get() 在其中也被调用了. 因此 t1 和 n3 是 t2 的依赖, 并且我们可以构建一个这样的图:

同样的过程也会在 t1.get() 被调用时发生.

所以计划是这样的:

- 我们定义一个栈来记录我们当前在获得哪个 thunk 的值. 在这里使用栈的原因是, 我们事实上是在尝试记录每个

get的调用栈. - 当我们调用

get时, 将其标记为栈顶 thunk 的依赖, 如果它是一个 thunk, 再把它压栈. - 当一个 thunk 的

get结束时, 将它出栈.

让我们看看上面那个例子在这个算法下的过程是什么样子的:

- 当我们调用

t2.get时, 将t2压栈.

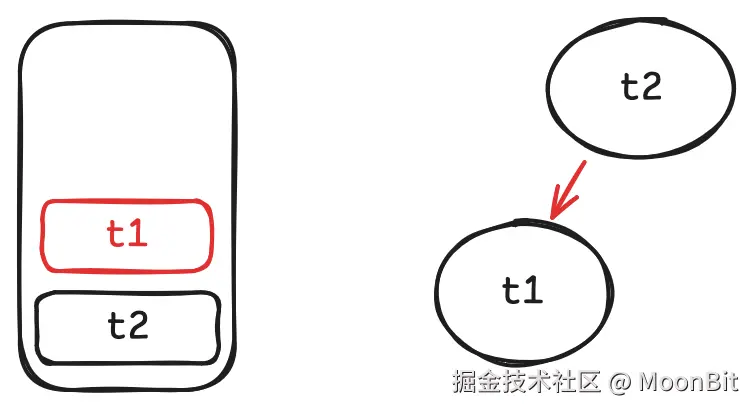

- 当我们在

t2.get中调用t1.get时, 将t1记为t2的依赖, 并将t1压栈.

- 当我们在

t1.get中调用n1.get时, 将 n1 记为t1的依赖

- 相同的过程发生在

n2身上.

- 当

t1.get结束时, 将t1出栈.

- 当我们调用

n3.get时, 将n3记为t2的依赖.

除了这些从父依赖到子依赖的边之外, 我们最好也记录一个从子依赖到父依赖的边, 方便后面我们在这个图上反向便利.

除了这些从父依赖到子依赖的边之外, 我们最好也记录一个从子依赖到父依赖的边, 方便后面我们在这个图上反向便利.

在接下来的代码中, 我们将使用 outgoing_edges 指代从父依赖到子依赖的边, 使用 incoming_edges 指代中子依赖到父依赖的边.

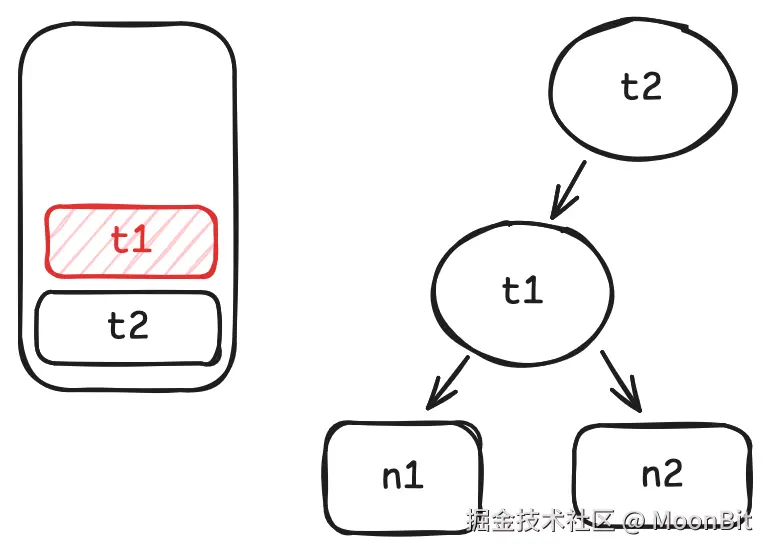

如何标记过时的节点

当我们调用 Cell::set 时, 该节点本身和所有依赖它的节点都应该被标记为过时的. 这将在后面作为判断一个 thunk 是否需要重新计算的标准之一. 这基本上是一个从图的叶子节点向后遍历的过程. 我们可以用这样的伪 MoonBit 代码表示这个算法:

rust

fn dirty(node: Node) -> Unit {

for n in node.incoming_edges {

n.set_dirty(true)

dirty(node)

}

}如何决定一个 thunk 需要被重新计算

当我们调用 Thunk::get 时, 我们需要决定是否它需要被重新计算. 但只用我们在上一节描述的方法是不够的. 如果我们只使用是否过时这一个标准进行判断, 势必会有不需要的计算发生. 比如我们在一开始给出的例子:

rust

n1.set(2)

n2.set(1)

inspect(t2.get(), content="6")当我们调换 n1 和 n2 的值时, n1, n2, t1 和 t2 都应该被标记为过时, 但当我们调用 t2.get 时, 其实没有必要重新计算 t2, 因为 t1 的值并没有改变.

这提醒我们除了过时之外, 我们还要考虑依赖的值是否和它上一次的值一样. 如果一个节点既是过时的, 并且它的依赖中存在一个值和上一次不同, 那么它应该被重新计算.

我们可以用下面的伪 MoonBit 代码描述这个算法:

rust

fn propagate(self: Node) -> Unit {

// 当一个节点过时了, 它可能需要被重新计算

if self.is_dirty() {

// 重新计算之后, 它将不在是过时的

self.set_dirty(false)

for dependency in self.outgoing_edges() {

// 递归地重新计算每个依赖

dependency.propagate()

// 如果一个依赖的值改变了, 这个节点需要被重新计算

if dependency.is_changed() {

// 移除所有的 outgoing_edges, 它们将在被计算时重新构建

self.outgoing_edges().clear()

self.evaluate()

return

}

}

}

}实现

基于上面描述的代码, 实现是比较直观的.

首先, 我们先定义 Cell:

rust

struct Cell[A] {

mut is_dirty : Bool

mut value : A

mut is_changed : Bool

incoming_edges : Array[&Node]

}由于 Cell 只会是依赖图中的叶子节点, 所以它没有 outgoing_edges. 这里出现的特征 Node 是用来抽象依赖图中的节点的.

接着, 我们定义 Thunk:

rust

struct Thunk[A] {

mut is_dirty : Bool

mut value : A?

mut is_changed : Bool

thunk : () -> A

incoming_edges : Array[&Node]

outgoing_edges : Array[&Node]

}Thunk 的值是可选的, 因为它只有在我们第一次调用 Thunk::get 之后才会存在.

我们可以很简单地给这两个类型实现 new:

rust

fn[A : Eq] Cell::new(value : A) -> Cell[A] {

Cell::{

is_changed: false,

value,

incoming_edges: [],

is_dirty: false,

}

}

rust

fn[A : Eq] Thunk::new(thunk : () -> A) -> Thunk[A] {

Thunk::{

value: None,

is_changed: false,

thunk,

incoming_edges: [],

outgoing_edges: [],

is_dirty: false,

}

}Thunk 和 Cell 是依赖图的两种节点, 我们可以使用一个特征 Node 来抽象它们:

rust

trait Node {

is_dirty(Self) -> Bool

set_dirty(Self, Bool) -> Unit

incoming_edges(Self) -> Array[&Node]

outgoing_edges(Self) -> Array[&Node]

is_changed(Self) -> Bool

evaluate(Self) -> Unit

}为两个类型实现这个特征:

rust

impl[A] Node for Cell[A] with incoming_edges(self) {

self.incoming_edges

}

impl[A] Node for Cell[A] with outgoing_edges(_self) {

[]

}

impl[A] Node for Cell[A] with is_dirty(self) {

self.is_dirty

}

impl[A] Node for Cell[A] with set_dirty(self, new_dirty) {

self.is_dirty = new_dirty

}

impl[A] Node for Cell[A] with is_changed(self) {

self.is_changed

}

impl[A] Node for Cell[A] with evaluate(_self) {

()

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with is_changed(self) {

self.is_changed

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with outgoing_edges(self) {

self.outgoing_edges

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with incoming_edges(self) {

self.incoming_edges

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with is_dirty(self) {

self.is_dirty

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with set_dirty(self, new_dirty) {

self.is_dirty = new_dirty

}

impl[A : Eq] Node for Thunk[A] with evaluate(self) {

node_stack.push(self)

let value = (self.thunk)()

self.is_changed = match self.value {

None => true

Some(v) => v != value

}

self.value = Some(value)

node_stack.unsafe_pop() |> ignore

}这里唯一复杂的实现是 Thunk 的 evaluate. 这里我们需要先把这个 thunk 推到栈顶用于后面的依赖记录. node_stack 的定义如下:

rust

let node_stack : Array[&Node] = []然后做真正的计算, 并且把计算得到的值和上一个值做比较以更新 self.is_changed. is_changed 会在后面帮助我们判断是否需要重新计算一个 thunk.

dirty 和 propagate 的实现几乎和上面的伪代码相同:

rust

fn &Node::dirty(self : &Node) -> Unit {

for dependent in self.incoming_edges() {

if not(dependent.is_dirty()) {

dependent.set_dirty(true)

dependent.dirty()

}

}

}

rust

fn &Node::propagate(self : &Node) -> Unit {

if self.is_dirty() {

self.set_dirty(false)

for dependency in self.outgoing_edges() {

dependency.propagate()

if dependency.is_changed() {

self.outgoing_edges().clear()

self.evaluate()

return

}

}

}

}有了这些函数的帮助, 最主要的三个 API: Cell::get, Cell::set 和 Thunk::get 实现起来就比较简单了.

为了得到一个 cell 的值, 我们直接返回结构体的 value 字段即可. 但在此之前, 如果它是在一个 Thunk::get 中被调用的, 我们要先把他记录为依赖.

rust

fn[A] Cell::get(self : Cell[A]) -> A {

if node_stack.last() is Some(target) {

target.outgoing_edges().push(self)

self.incoming_edges.push(target)

}

self.value

}当我们更改一个 cell 的值时, 我们需要先确保 is_changed 和 dirty 这两个状态被正确地更新了, 再将它的每一个父依赖标记为过时.

rust

fn[A : Eq] Cell::set(self : Cell[A], new_value : A) -> Unit {

if self.value != new_value {

self.is_changed = true

self.value = new_value

self.set_dirty(true)

&Node::dirty(self)

}

}和 Cell::get 类似, 在实现 Thunk::get 时我们需要先将 self 记录为依赖. 之后我们模式匹配 self.value, 如果它是 None, 这意味着这是第一次用户尝试计算这个 thunk 地值, 我们可以简单地直接计算它; 如果它是 Some, 我们需要使用 propagate 来确保我们只重新计算那些需要的 thunk.

rust

fn[A : Eq] Thunk::get(self : Thunk[A]) -> A {

if node_stack.last() is Some(target) {

target.outgoing_edges().push(self)

self.incoming_edges.push(target)

}

match self.value {

None => self.evaluate()

Some(_) => &Node::propagate(self)

}

self.value.unwrap()

}参考

- Adapton: Composable, demand-driven incremental computation, PLDI 2014 adapton 的原论文

- illusory0x0/adapton.mbt adapton 库的 MoonBit 实现