前言

在现代软件架构中,数据库事务是保障数据一致性的核心机制。当我们谈论事务时,通常会立刻想到关系型数据库(如 MySQL)所提供的 ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)特性。然而,在以高性能著称的 NoSQL 数据库 Redis 中,"事务"的概念有着截然不同的内涵和实现方式。本文将深入剖析 Redis 事务的本质,探讨其与传统数据库事务的区别,并详细解读相关命令与应用场景。

一、 重新认识 Redis 事务:与 MySQL 的对比

要理解 Redis 事务,最好的方式就是将其与我们所熟知的 MySQL 事务进行对比。MySQL 事务的设计目标是提供最严格的数据完整性保证,而 Redis 的设计哲学则更侧重于性能和简洁性。

MySQL 事务:ACID 的典范

在深入 Redis 之前,我们先快速回顾一下 MySQL 事务的四大特性(ACID):

- 原子性(Atomicity):这是事务最核心的特性。它规定一个事务中的所有操作,要么全部成功执行,要么全部不执行。如果事务在执行过程中发生任何错误,系统必须能够将数据恢复到事务开始前的状态,这个过程被称为"回滚"(Rollback)。MySQL 通过事务日志(如 undo log)来实现这一点。

- 一致性(Consistency):事务的执行不能破坏数据库的完整性约束。一个事务必须使数据库从一个一致性状态转变到另一个一致性状态。例如,在银行转账操作中,无论事务成功与否,A 账户和 B 账户的总金额必须保持不变。MySQL 通过原子性和隔离性来间接保障一致性,同时还依赖于开发者定义的约束(如 NOT NULL、FOREIGN KEY 等)。

- 隔离性(Isolation):当多个事务并发执行时,一个事务的执行不应被其他事务干扰。事务之间就像是被隔离开来一样。为了平衡性能和隔离程度,MySQL 定义了四种隔离级别(读未提交、读已提交、可重复读、串行化),通过锁机制(如行锁、表锁)和多版本并发控制(MVCC)来实现。

- 持久性(Durability):一旦事务被成功提交,其对数据库所做的修改就是永久性的,即使后续发生系统崩溃等故障,数据也不会丢失。MySQL 通过预写式日志(Write-Ahead Logging, WAL),如 redo log,来确保这一点。

MySQL 为了实现这套完善的 ACID 体系,付出了相当大的代价,包括复杂的锁管理、日志系统的写入开销以及 MVCC 带来的空间占用,这些都会在一定程度上影响性能。

Redis 事务:一个"谦虚"的弟弟

与 MySQL 相比,Redis 的事务就显得非常"轻量级",甚至可以说是一个"弟弟"。它并不追求完全的 ACID 实现,而是做出了取舍,以换取更高的执行效率。

这张图形象地展示了 Redis 事务的核心思想:将一系列命令打包(入队),然后一次性、按顺序地执行,期间不会被其他客户端的命令打断。下面我们逐一分析 Redis 在 ACID 四个维度上的表现:

-

弱化的原子性 :Redis 事务在形式上具备原子性,因为它能保证进入事务队列的命令会被"批量执行"。从"要么都执行,要么都不执行"这个角度来看,如果命令在入队时就出现语法错误,Redis 会拒绝执行整个事务,这符合原子性的定义。然而,Redis 的原子性是弱化的,因为它不提供回滚机制 。如果一个事务在

EXEC执行期间,某条命令因类型不匹配等运行时错误而失败,事务不会回滚已经成功执行的命令,而是会继续执行后续的命令。这一点与 MySQL 的"全有或全无"且带回滚的原子性有本质区别。 -

不保证一致性:由于缺乏回滚机制和数据库级别的约束(如外键),Redis 事务无法像 MySQL 那样强力保证一致性。如果在事务执行过程中,某条命令失败导致数据状态出现逻辑错误(例如,只扣了库存但未增加销量),Redis 不会进行任何补救,可能导致数据进入一个"离谱"的中间状态。一致性的保障更多地依赖于开发者在应用层面的逻辑严谨性。

-

天然的隔离性 :这一点是 Redis 架构的直接体现。Redis 服务器采用单线程模型来处理客户端的命令请求(具体来说是网络 I/O 和命令执行是单线程的)。这意味着在任何一个时间点,只有一个命令在被执行。因此,当一个事务通过

EXEC执行时,它的所有命令会连续执行,期间绝不会有其他客户端的命令插队。这种串行化的执行方式,天然地提供了最高级别的隔离性,无需像 MySQL 那样设计复杂的隔离级别和锁机制。 -

不相关的持久性 :Redis 本质上是一个内存数据库,所有数据操作都在内存中完成,这使得其读写速度极快。持久性并非其核心关注点,而是作为一个可选功能。Redis 提供了 RDB(快照)和 AOF(追加日志)两种持久化方式,但这与事务本身没有直接关系。一个事务是否持久化,完全取决于 Redis 服务器的持久化配置,而不是

MULTI/EXEC命令本身。

核心意义:打包命令,避免插队

综上所述,Redis 事务最主要、最核心的意义在于提供一种将多个命令打包并连续执行的机制,从而避免在执行这些命令的过程中被其他客户端的请求所打断。这在处理需要多个步骤才能完成的复合操作时非常关键,有效避免了并发场景下的竞态条件(Race Condition)。

例如,在多线程编程中,为了保护一个共享资源,我们通常会使用互斥锁(Mutex)。

lock(mutex);

// 多个操作步骤

...

unlock(mutex);在 Redis 中,MULTI 和 EXEC 就扮演了类似的角色,为一系列命令提供了一个"原子执行"的边界,而无需开发者手动加锁。

二、 事务的核心机制:命令队列

Redis 是如何实现这种"打包执行"的呢?答案是为每个客户端连接维护一个事务状态,其中包含一个命令队列。

- 开启事务 :当客户端发送

MULTI命令时,服务器会将其连接状态从普通状态切换到事务状态。 - 命令入队 :在此之后,客户端发送的每一条命令(除了

EXEC,DISCARD,WATCH,MULTI本身)都不会被立即执行,而是被放入该客户端专属的事务队列中。服务器在收到这些命令后,会回复一个QUEUED状态,表示命令已成功入队。 - 执行或放弃 :

- 如果客户端发送

EXEC命令,Redis 会遍历该客户端的事务队列,按入队顺序依次执行所有命令。执行完毕后,将所有命令的执行结果作为一个数组一次性返回给客户端,并将连接状态恢复为普通状态。 - 如果客户端发送

DISCARD命令,服务器会清空该客户端的事务队列,并将其连接状态恢复为普通状态,之前入队的命令全部被放弃。

- 如果客户端发送

这个过程保证了从 MULTI 到 EXEC 之间的所有命令,都会在 Redis 的主线程中被连续处理,中间不会穿插任何其他客户端的请求。

三、 事务相关的核心命令详解

1. MULTI: 开启事务

MULTI 命令用于标记一个事务块的开始。它总是返回 OK。

redis

> MULTI

OK一旦执行了 MULTI,客户端就进入了事务上下文。

2. EXEC: 执行事务

EXEC 命令用于触发事务队列中所有命令的执行。

- 返回值 :

EXEC的返回值是一个数组,其中每个元素对应事务队列中一条命令的执行结果,顺序与命令入队的顺序完全一致。 - 空事务 :如果在

MULTI和EXEC之间没有任何命令入队,EXEC会返回一个空数组(empty array)。 - 事务放弃 :如果事务因为被

WATCH的键被修改而放弃执行,EXEC会返回一个nil值。

3. DISCARD: 放弃事务

DISCARD 命令用于取消事务,它会清空当前客户端的整个事务队列,并退出事务状态。它总是返回 OK。

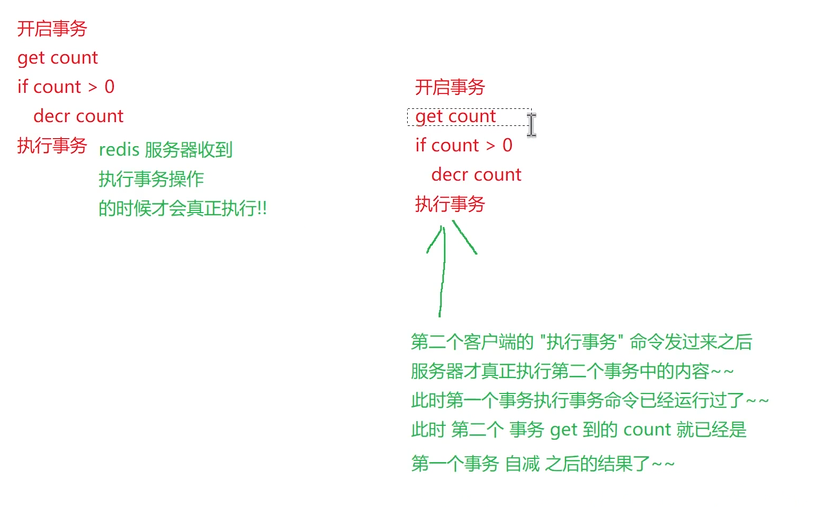

实战演练:MULTI, EXEC 与 DISCARD

让我们通过具体的例子来理解这些命令的工作流程。

场景一:成功的事务执行

上图展示了一个典型的事务开启和命令入队过程。

- 客户端执行

MULTI,服务器返回OK,事务开始。 - 客户端相继执行

SET k1 v1、SET k2 v2、SET k3 v3。 - 我们可以看到,服务器对这三条命令的回复都是

QUEUED,这明确地告诉我们,这些SET操作此刻仅仅是进入了队列,并没有真正被执行。

此时,如果我们在另一个 Redis 客户端中尝试获取 k1, k2, k3 的值,将会得到 (nil),因为数据尚未写入。

接下来,当客户端执行 EXEC 时,魔法发生了。

- 客户端发送

EXEC命令。 - Redis 服务器开始按顺序执行队列中的三条

SET命令。 EXEC的返回值是一个包含三个OK的数组,分别对应三条SET命令的成功执行结果。- 此时,事务执行完毕,再去查询

k1,k2,k3就可以获取到新设置的值了。

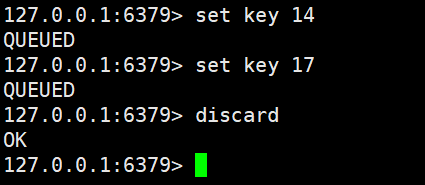

场景二:放弃事务

如果我们在命令入队后,决定取消这个事务,可以使用 DISCARD。

- 同样地,我们开启事务并让三条

SET命令入队。 - 在执行

EXEC之前,我们发送了DISCARD命令。 - 服务器返回

OK,表示事务队列已被清空。 - 之后我们再去查询

k1,得到的是(nil),证明之前的SET操作从未被执行。

一个需要注意的细节 :如果在 MULTI 和 EXEC 之间,服务器发生重启,那么内存中的事务队列自然会丢失,其效果等同于执行了 DISCARD。

四、 事务中的错误处理

如前文所述,Redis 事务中的错误分为两种情况:

-

入队时错误(语法错误) :如果一条命令在入队时就存在明显的语法问题(如命令名错误、参数数量不对),Redis 会立即向客户端报告一个错误。在

MULTI之后,任何命令的入队失败都会导致整个事务被标记为失败状态。当客户端最终调用EXEC时,Redis会拒绝执行事务中的所有命令,并返回一个错误。这在某种程度上保证了原子性。redis> MULTI OK > SET name "redis" QUEUED > SETTT age 20 # 错误的命令 (error) ERR unknown command `SETTT`, with args beginning with: `age`, `20`, > GET name QUEUED > EXEC (error) EXECABORT Transaction discarded because of previous errors.在这个例子中,因为

SETTT命令错误,整个事务在EXEC时被中止,SET name "redis"也不会被执行。 -

执行时错误(运行时错误) :如果命令在语法上是正确的,但在执行时会出错(例如,对一个 String 类型的键执行列表操作

LPUSH),这种错误在入队时是无法发现的。Redis 的处理方式是:在EXEC执行到该命令时,该命令会执行失败并记录一个错误信息,但事务会继续执行后续的其他命令。redis> SET name "redis-book" OK > MULTI OK > INCR score QUEUED > LPUSH name "new-value" # 对字符串执行列表操作,会失败 QUEUED > INCR counter QUEUED > EXEC 1) (integer) 1 2) (error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value 3) (integer) 1在这个例子中,尽管

LPUSH命令失败了,但它前后的INCR命令都成功执行了。这就是 Redis 事务不保证回滚的直接体现。

五、 带WATCH的乐观锁事务

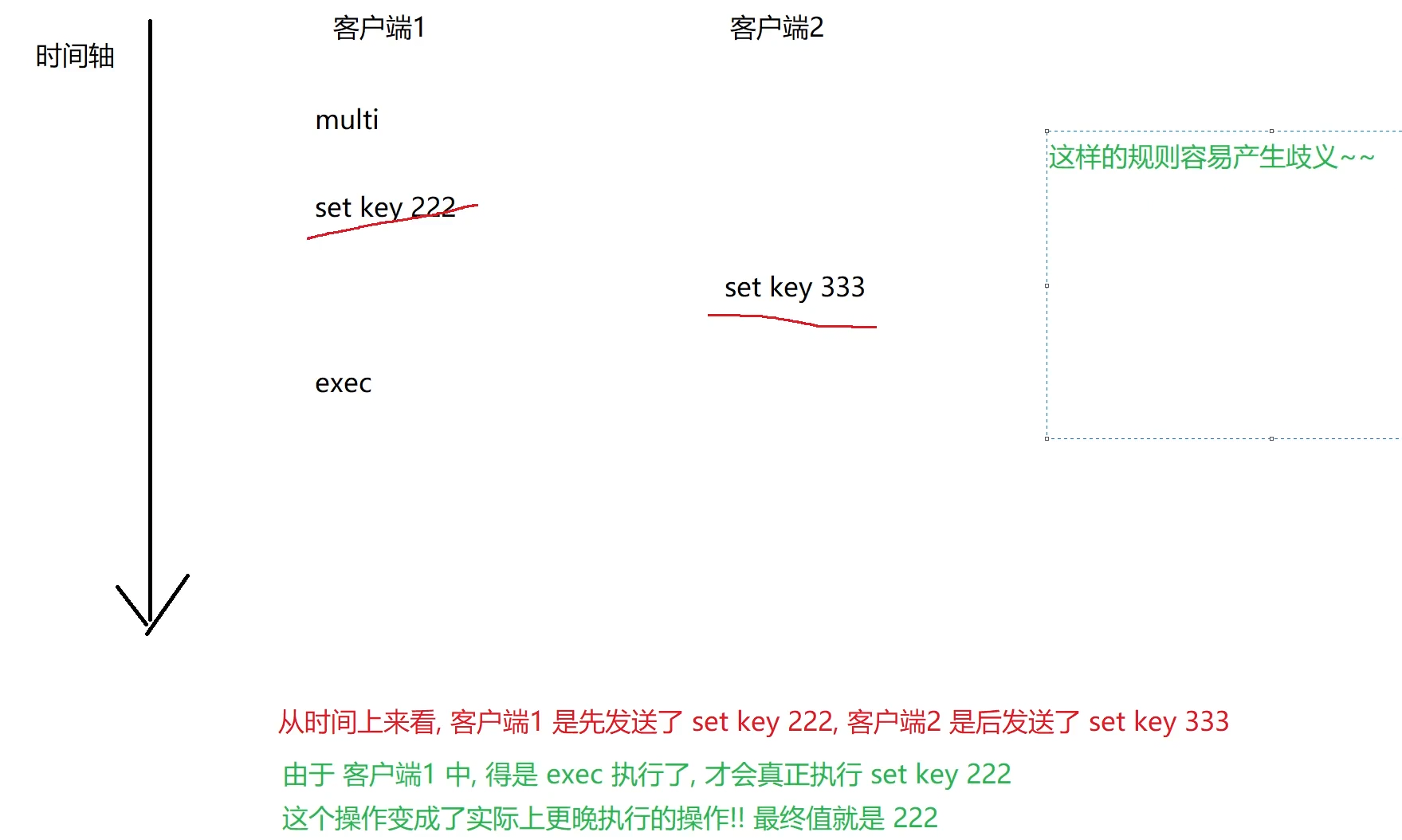

Redis 事务本身只是保证了命令执行的原子性,但它无法解决"读-改-写"操作中的竞态条件问题。

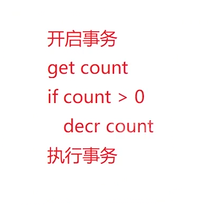

经典案例:并发减库存

假设有一个商品库存 stock,值为 10。现在有两个用户(客户端 A 和客户端 B)同时购买。

- 客户端 A 读取

stock值为 10。 - 客户端 B 也读取

stock值为 10。 - 客户端 A 计算后,执行

SET stock 9。 - 客户端 B 计算后,也执行

SET stock 9。

结果库存只减少了 1,发生了数据不一致。虽然我们可以用 MULTI 和 EXEC 将 GET 和 SET 捆绑起来,但 GET 操作的结果是在客户端计算的,无法放入事务队列。

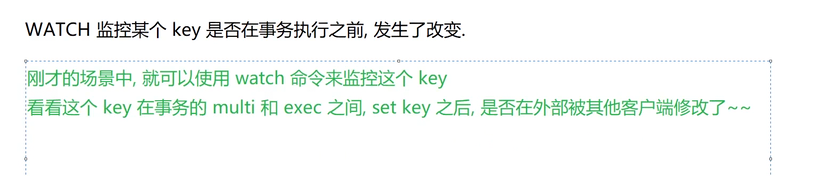

为了解决这类问题,Redis 引入了 WATCH 命令,它提供了一种**乐观锁(Optimistic Locking)**的实现。

- 乐观锁:它总是假设最好的情况,即在操作数据时,不会有其他线程来修改它。所以在操作前不会加锁,而是在最后更新数据时,去检查在此期间有没有其他线程修改过这个数据。如果被修改过,则更新失败,由应用层决定重试或放弃。

- 悲观锁:它总是假设最坏的情况,即每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会阻塞直到它拿到锁。

WATCH 的工作机制类似于"检查再设置"(Check-and-Set, CAS)。

WATCH key [key ...]:可以在执行 MULTI 之前,监控一个或多个键。如果在 EXEC 执行时,服务器发现任何一个被 WATCH 的键,在 WATCH 命令之后、EXEC 命令之前,被其他客户端修改过,那么整个事务都将被取消,EXEC 会返回 nil。

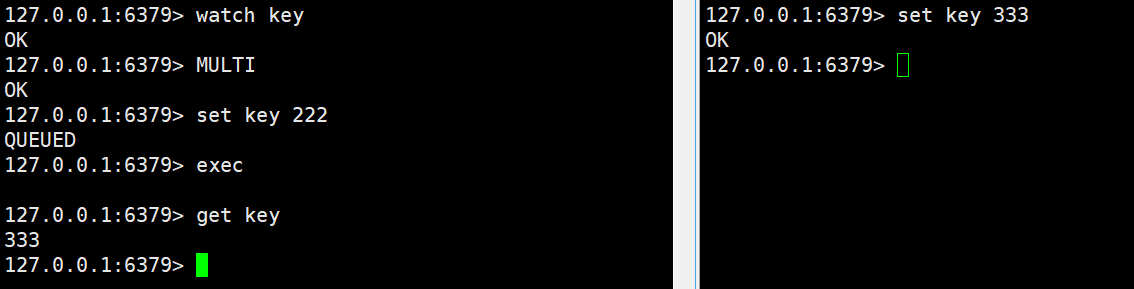

让我们通过一个生动的例子来解析这个过程:

第一步(左侧客户端) :客户端1 想要修改 key 的值。为了防止在自己修改期间 key 被别人更改,它首先 WATCH key。然后开启事务,准备将 key 的值设置为 222。

第二步(右侧客户端) :在客户端1 执行 EXEC 之前,客户端2 "插队"了,它直接执行 SET key 333,成功修改了 key 的值。由于 key 正在被客户端1 WATCH,这个修改操作会触发一个内部标记,通知 Redis:客户端1 所监控的 key 已经"脏"了。

第三步(左侧客户端) :客户端1 最终执行 EXEC。此时,Redis 服务器会检查 key 的"脏"标记。由于标记已被设置,服务器判断 key 在 WATCH 之后被修改过,因此拒绝执行客户端1 的整个事务。EXEC 命令返回 (nil),表示事务执行失败。我们最后检查 key 的值,是 333,这是客户端2 设置的值,客户端1 的 SET key 222 操作没有产生任何效果。

WATCH 的实现原理 :

WATCH 并没有使用真正的锁。当一个客户端 WATCH 一个键时,服务器只是在该客户端的连接状态中记录下这个被监控的键和它当前的"版本号"(一个内部概念)。当任何客户端(包括自己)对这个键进行写操作时,服务器会检查所有连接,看是否有客户端正在 WATCH 这个键。如果有,就会将这些客户端连接的事务标记为"已失效"。当被标记的客户端执行 EXEC 时,服务器直接拒绝执行,从而实现了乐观锁的效果。

通常,应用程序在使用 WATCH 时会采用一个循环:

WATCH mykey

val = GET mykey

new_val = val + 1

MULTI

SET mykey new_val

EXEC

// 如果 EXEC 返回 nil,则从头重试UNWATCH 命令可以用来手动清除对所有键的监控。不过,一旦 EXEC 或 DISCARD 被调用,之前所有 WATCH 的效果都会自动清除,所以通常不需要手动调用 UNWATCH。

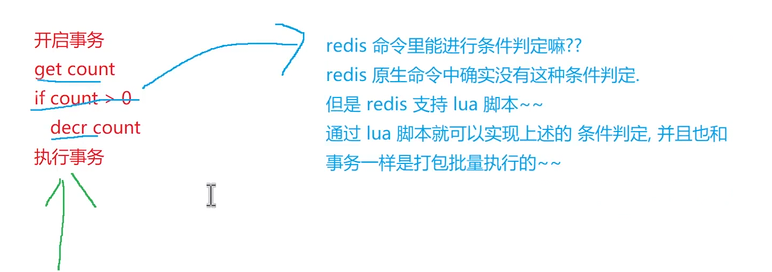

六、 局限性与更优选择:Lua 脚本

尽管 Redis 事务在很多场景下非常有用,但它也存在一些局限性:

- 逻辑判断能力弱:事务中的命令是预先入队的,无法根据前一条命令的执行结果来决定下一条命令是否执行或执行什么。所有逻辑判断都必须在客户端完成。

- 集群(Cluster)支持有限 :

在 Redis Cluster 模式下,事务中的所有键必须位于同一个哈希槽(hash slot)中,也就是由同一个节点处理。如果事务涉及的多个键分布在不同的节点上,Redis 会返回(error) CROSSSLOT错误,事务无法执行。这是因为 Redis 事务的原子性是单机维度的。

面对这些局限,Redis 提供了Lua 脚本这一更为强大和灵活的工具,它被认为是 Redis 事务的进阶版本。

使用 Lua 脚本有以下显著优势:

- 真正的原子性 :整个 Lua 脚本在 Redis 服务器端被当作一个单独的命令来执行,执行期间不会被任何其他命令中断。这提供了比

MULTI/EXEC更强的原子性保证。 - 减少网络开销 :原本需要多次网络往返(

WATCH,MULTI,COMMANDS...,EXEC)的操作,现在可以通过一个EVAL命令将整个脚本发送给服务器执行,大大提升了效率。 - 服务器端逻辑复用 :复杂的逻辑可以封装在脚本中,客户端只需调用脚本即可,简化了客户端代码,并能将脚本缓存在服务器中(通过

SCRIPT LOAD)以便后续通过 SHA1 摘要调用。 - 强大的编程能力 :Lua 是一种轻量级的脚本语言,支持条件判断、循环等编程结构,可以在服务器端完成复杂的计算和数据操作,弥补了

MULTI/EXEC事务的不足。

例如,前面提到的乐观锁减库存逻辑,用 Lua 脚本实现会是这样:

lua

-- decr_stock.lua

local key = KEYS[1]

local decrement = tonumber(ARGV[1])

local current_stock = tonumber(redis.call('GET', key))

if current_stock and current_stock >= decrement then

return redis.call('DECRBY', key, decrement)

else

return -1 -- 表示库存不足

end这个脚本被 Redis 原子地执行,完美地解决了竞态条件问题,且比 WATCH/MULTI/EXEC 组合更简洁、更高效。

总结

最后,我们对 Redis 事务进行一个全面的总结:

- 核心价值 :Redis 事务的核心价值在于它能够将多个命令打包,作为一个不可分割的操作序列来执行,保证了执行过程的原子性(不被干扰),有效避免了并发环境下的命令交错问题。

- 与 MySQL 的本质区别 :

- 原子性:Redis 不支持回滚。执行阶段的运行时错误不会中止事务,只会让出错的命令失败。

- 一致性:Redis 缺乏约束和回滚机制,一致性主要依赖于应用层逻辑的正确性。

- 隔离性:基于其单线程命令处理模型,Redis 事务天然具备串行化的隔离级别,无需额外开销。

- 持久性:事务的持久性与 Redis 服务器的全局持久化配置有关,事务本身不提供持久性保证。

- 乐观锁实现 :

WATCH命令是实现乐观锁的关键,它使得事务可以在提交前检查关键数据是否被修改,为"读-改-写"模式提供了并发安全保障。 - 局限与替代方案 :Redis 事务在逻辑表达能力和集群支持上存在限制。对于更复杂、对原子性要求更高的场景,Lua 脚本是官方推荐的、更强大、更高效的替代方案。

理解 Redis 事务的关键在于放下对传统关系型数据库 ACID 的刻板印象,从 Redis 本身的设计哲学------追求极致的性能和简洁性------出发。它提供的是一种轻量级、高效的命令批处理机制,而非一个功能完备的事务处理系统。在合适的场景下,它依然是解决并发问题的利器。