在全球 "双碳" 目标与能源结构升级的背景下,传统能源体系面临化石能源依赖度高、电网调峰压力大、新能源消纳难等多重挑战。光储充一体化(即 "光伏发电 + 储能系统 + 电动汽车充电" 协同运行的模式)通过整合分布式能源生产、存储与消费环节,成为破解上述难题、推动能源转型的核心路径之一,其价值不仅体现在 "降碳",更在于重构能源生产与消费的关系,实现 "源网荷储" 的高效协同。

一、光储充一体化的核心逻辑:破解能源转型三大痛点

传统能源系统中,"发电(源)、输电(网)、用电(荷)" 呈单向线性结构,而新能源(尤其是光伏)的波动性、电动汽车充电的随机性,进一步加剧了电网供需失衡。光储充一体化通过 "生产 - 存储 - 消费" 闭环,精准解决三大核心矛盾:

- 解决光伏 "出力波动" 与 "消纳难题"

光伏发电依赖光照条件,存在 "白天出力高峰、夜间出力为零" 的间歇性问题,若直接并网易导致电网频率波动;同时,部分地区因电网容量不足,大量光伏电力无法并网(即 "弃光")。光储充一体化中,储能系统可在白天光伏出力高峰时 "存电",在光照减弱或夜间时 "放电",既避免了电力浪费,又实现了光伏电力的 "平滑输出";而电动汽车充电桩作为 "可调节负荷",优先消纳本地光伏电力,大幅提升新能源就地消纳率(部分项目消纳率可达 80% 以上)。

- 缓解电动汽车 "充电负荷冲击"

随着电动汽车普及,集中式充电站(如高速服务区、城市快充站)在用电高峰时段(如白天 10-16 点、晚间 18-22 点)会产生短时大功率负荷,对区域电网造成 "冲击",可能导致电压跌落、变压器过载等问题。光储充系统可通过 "储能补能 + 错峰用电" 缓解压力:用电低谷时,储能系统从电网 "谷电" 充电(降低成本);充电高峰时,优先使用光伏电与储能电,减少对电网的直接依赖,相当于为电网 "减负"。

- 提升能源利用 "经济性" 与 "灵活性"

对用户而言,传统充电桩直接使用电网 "峰电"(电价较高),运营成本高;对电网而言,为满足充电负荷需新建变电站、升级线路,投资成本大。光储充一体化通过 "自发自用、余电上网" 降低成本:光伏电力优先供充电桩使用,剩余电力可存入储能或卖给电网(享受电价补贴);储能系统还可参与电网 "调峰调频" 服务(如辅助服务市场),为运营方增加收益渠道,形成 "降本 + 增收" 的良性循环。

二、光储充一体化的核心构成与技术协同

光储充系统并非三大组件的简单叠加,而是通过 "硬件集成 + 软件调控" 实现深度协同,其核心构成包括三大模块与一套智能控制系统:

核心模块

核心功能

技术关键点

光伏发电模块将太阳能转化为电能,提供清洁电源

高效光伏组件(如 TOPCon、HJT)、智能逆变器(实现最大功率追踪)

储能模块存储光伏多余电力 / 电网谷电,平抑负荷波动

储能电池(以锂电池为主,如磷酸铁锂)、BMS(电池管理系统,保障安全)、PCS(双向变流器,实现充放电转换)

充电模块为电动汽车提供充电服务,作为 "可控负荷"

直流快充桩(适配多数新能源车)、V2G 技术(Vehicle-to-Grid,车辆向电网放电,反向调节)

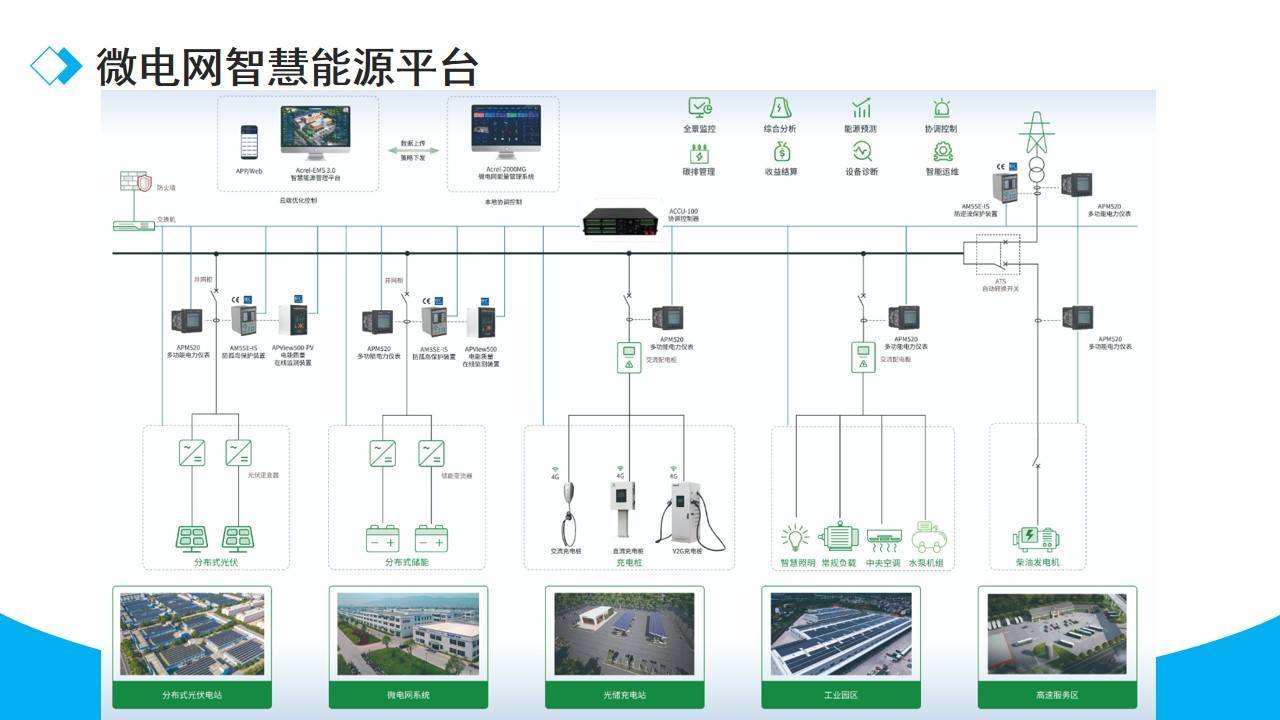

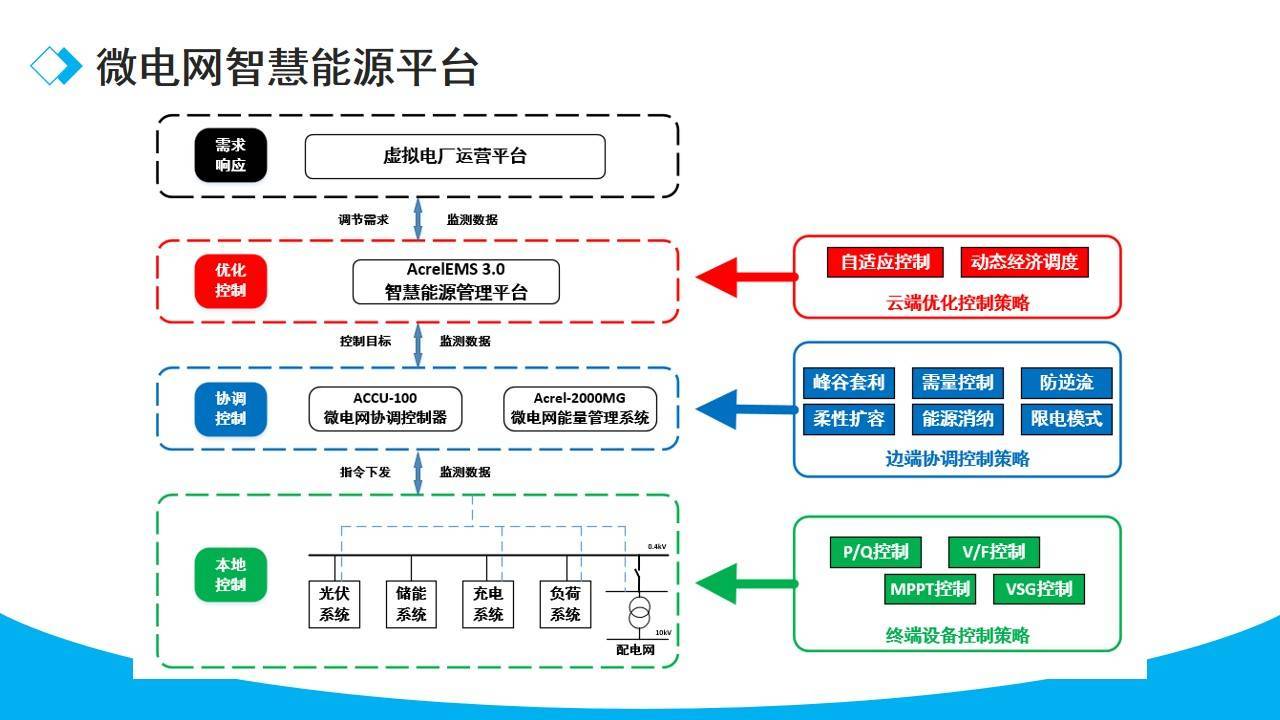

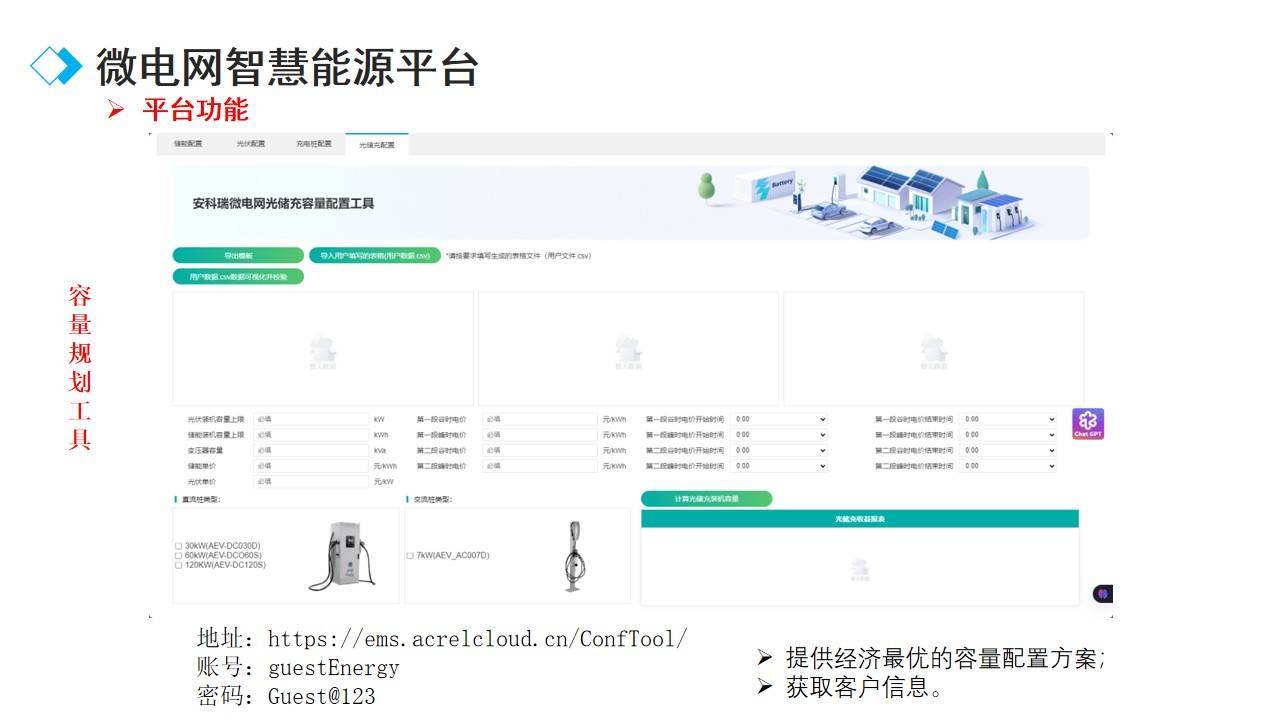

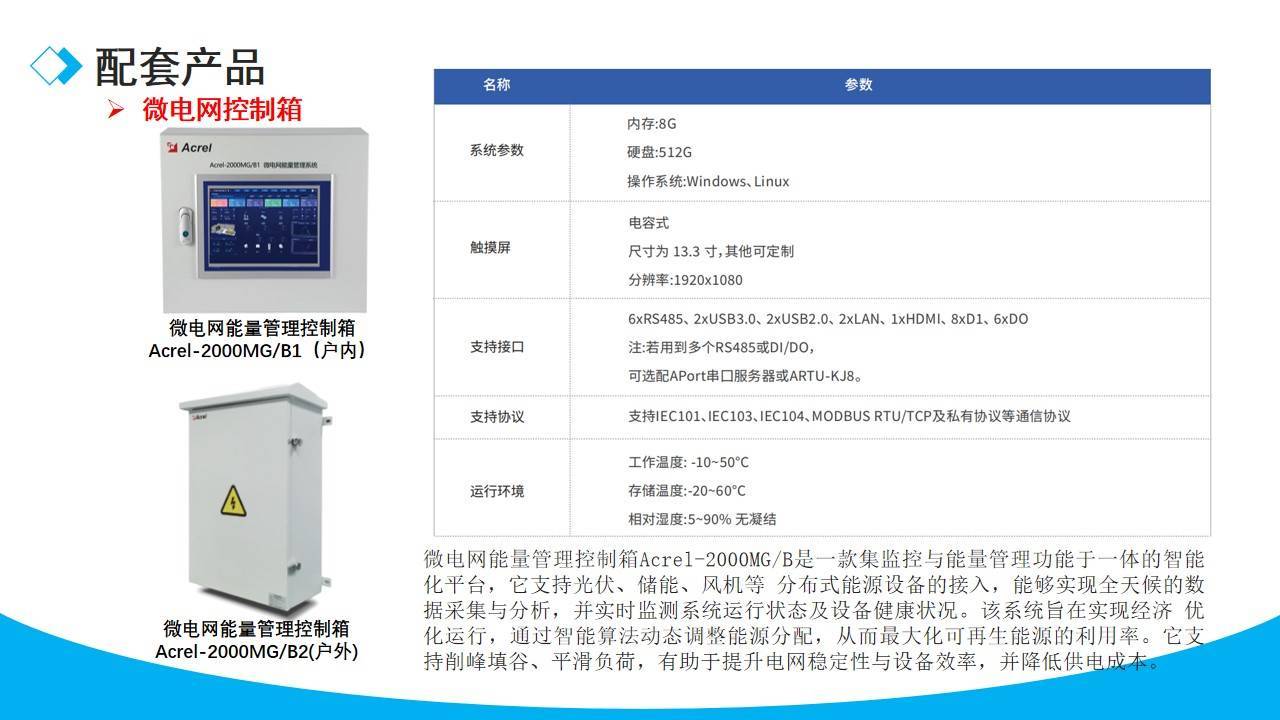

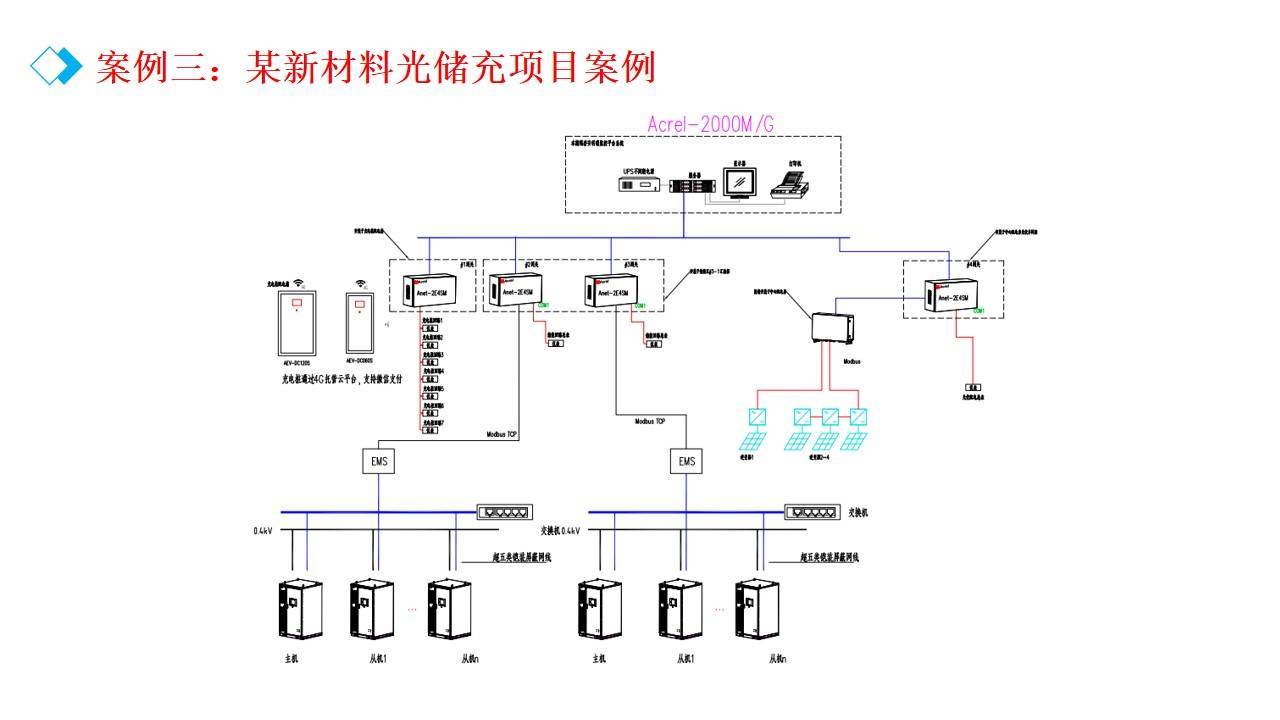

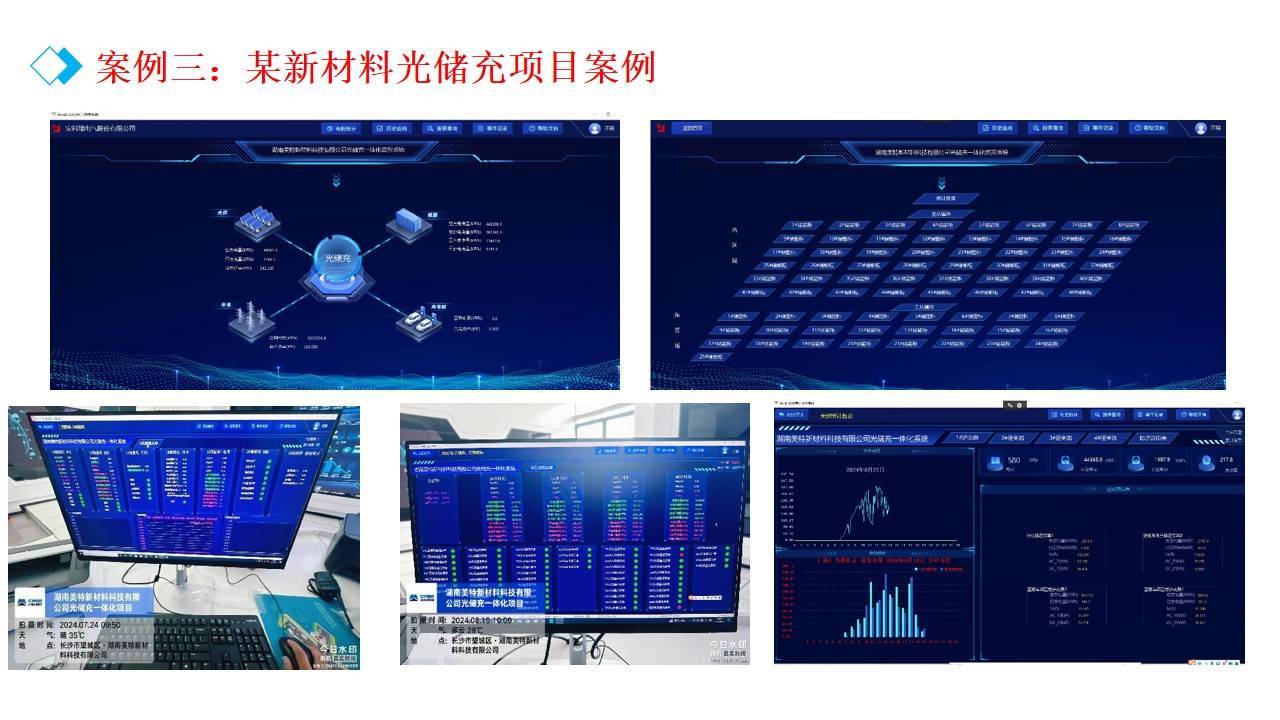

智能控制系统协调三大模块运行,优化能源分配

负荷预测算法(预测充电需求、光伏出力)、能量管理系统(EMS)、电网互动协议(如参与需求响应)

技术协同案例:某城市光储充充电站,早晨 9 点光照增强,光伏出力上升,EMS 系统优先将光伏电分配给充电桩;中午 12 点充电需求激增,光伏 + 储能同时放电,满足快充需求;傍晚 18 点光照减弱,储能放电支撑充电,若储能电量不足,自动从电网补电(避开峰电时段);夜间 23 点后,电网进入谷电时段,储能系统自动充电,为次日早高峰储备电力。

三、光储充一体化的应用场景:从 "单点试点" 到 "全域覆盖"

目前光储充一体化已在多个场景落地,且从 "独立站点" 向 "区域协同" 扩展,成为不同主体推动能源转型的重要抓手:

- 公共交通场景:降低运营成本,保障出行

- 应用:公交场站、出租车 / 网约车充电站、港口物流车充电区。

- 价值:公交车辆白天运营、夜间集中充电,光储充系统可利用白天光伏电力为储能充电,夜间用储能 + 谷电为车辆充电,大幅降低公交公司电费支出(部分项目可降低 30% 以上);港口物流车充电负荷大,储能系统可避免对港口电网的冲击。

- 城市服务场景:提升电网韧性,优化能源结构

- 应用:商业综合体停车场、城市快充站、政务中心充电站。

- 价值:商业综合体白天用电高峰与光伏出力高峰重叠,光储充系统可减少商场从电网的购电量,同时为顾客车辆提供绿色充电服务;城市快充站结合储能,可在电网故障时作为 "应急电源",保障关键区域充电需求(如医院周边充电站)。

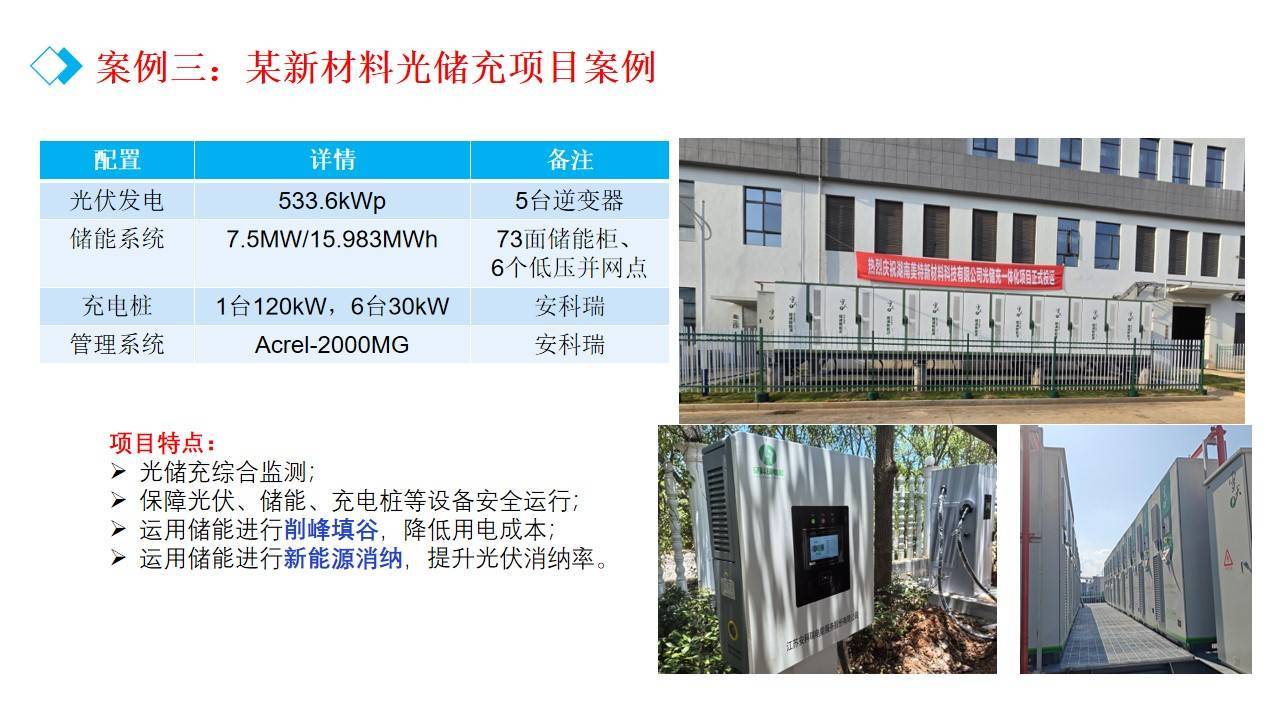

- 园区 / 社区场景:打造 "微能源网",实现 "自给自足"

- 应用:产业园区、住宅小区、工业园区。

- 价值:产业园区内企业用电 + 电动车充电需求大,光储充系统可与园区配电网结合,形成 "微能源网",实现光伏电力本地消纳,降低园区整体碳排放;住宅小区的光储充停车场,可利用屋顶光伏为业主车辆充电,余电供小区公共设施使用,提升社区绿色能源占比。

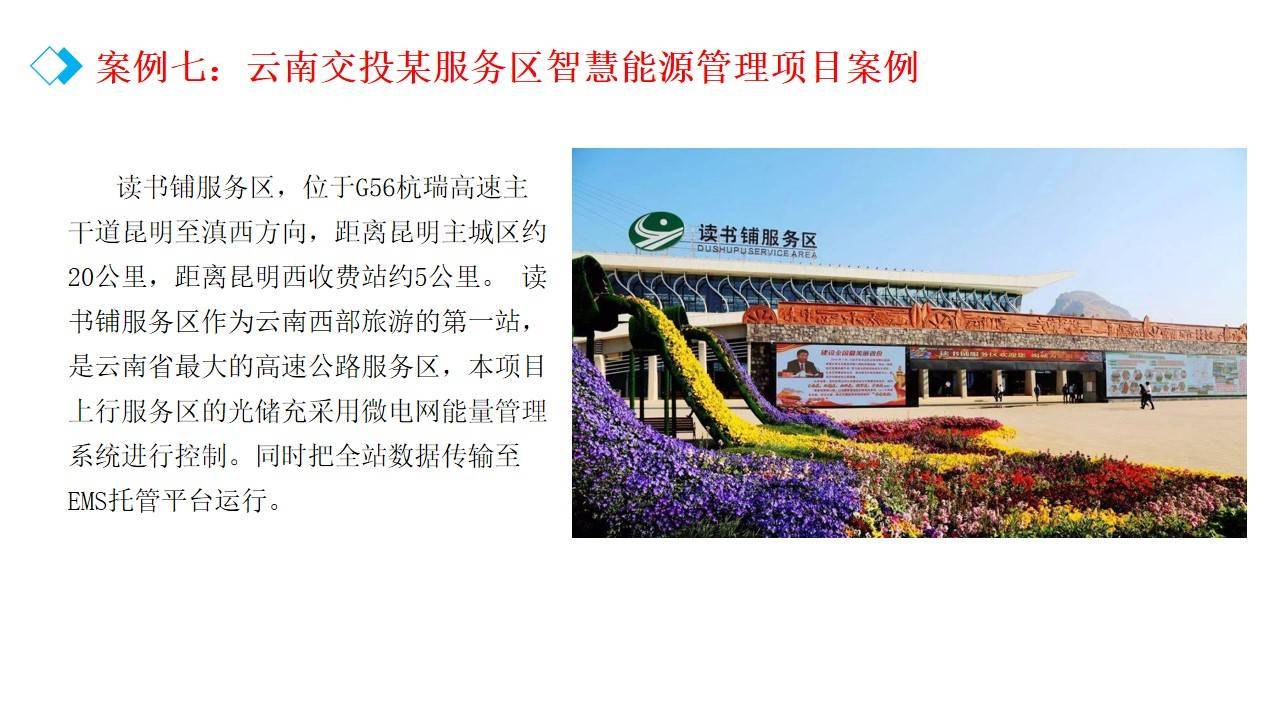

- 交通枢纽场景:应对大负荷,保障能源供应

- 应用:高速公路服务区充电站、高铁站停车场、机场充电桩群。

价值:高速公路服务区充电需求集中(尤其是节假日),且多数位于偏远地区,电网容量有限,光储充系统可 "自发自用",避免因电网扩容导致的高成本;高铁站 / 机场的光储充系统,还可在极端天气(如台风、暴雪)导致电网断电时,为充电桩和应急设施供电,保障基本服务。安科瑞 郭海棚 +198/2138/0729

源网荷储一体化方案及案例分享

四、光储充一体化推动能源转型的核心价值:不止 "降碳",更是 "重构体系"

光储充一体化对能源转型的意义,远超 "减少化石能源使用",其本质是推动能源体系从 "集中式、化石主导" 向 "分布式、可再生主导" 转型,具体体现在三个层面:

- 对 "能源生产":提升新能源消纳率,加速光伏 / 风电规模化发展

我国光伏、风电装机量已连续多年全球第一,但 "弃光弃风" 问题仍在部分地区存在(如西北、华北)。光储充一体化通过 "分布式存储 + 就地消费",将新能源从 "电网的负担" 转化为 "可利用的资源",间接推动光伏 / 风电的进一步规模化建设 ------ 当新能源能稳定被消纳时,更多企业愿意投资分布式光伏,形成 "建设 - 消纳 - 收益" 的正向循环。

- 对 "能源网络":增强电网灵活性,推动 "源网荷储" 协同

传统电网以 "发电侧调节" 为主(如火电厂调峰),灵活性差且成本高。光储充一体化中的储能、充电桩(尤其是 V2G 车辆)成为 "负荷侧调节资源",可参与电网需求响应(如电网过载时,EMS 系统降低充电功率,或让 V2G 车辆向电网放电),相当于为电网增加了 "弹性缓冲器",推动电网从 "被动适应" 向 "主动调控" 转型,为高比例新能源并网奠定基础。

- 对 "能源消费":引导用户 "绿色用电",培育新型消费模式

光储充一体化让用户直观感受到 "绿色能源" 的价值 ------ 电动汽车车主在光储充站充电,可明确看到 "使用光伏电力的比例",间接推动新能源汽车消费;企业通过光储充系统降低用电成本,同时提升 "绿色企业" 形象,进一步带动产业链低碳转型(如车企在 4S 店建设光储充站,传递 "全生命周期低碳" 理念)。

五、挑战与未来趋势:从 "技术优化" 到 "生态构建"

尽管光储充一体化发展迅速,但仍面临成本、技术、政策等层面的挑战,而这些挑战也将推动行业向更高质量方向发展:

- 当前挑战:需突破 "成本 - 安全 - 协同" 瓶颈

- 成本挑战:储能电池、BMS 系统等核心设备成本仍较高,部分项目投资回报周期较长(约 5-8 年),制约中小企业参与;

- 安全挑战:锂电池储能存在起火风险,需进一步优化 BMS 技术(如精准监控电池温度、电压),同时完善消防系统;

- 协同挑战:不同主体(光伏企业、储能企业、充电运营商、电网公司)的数据未打通,EMS 系统难以实现 "全域优化",V2G 技术需电网侧、车企、充电运营商协同制定标准。

- 未来趋势:技术迭代 + 政策支持,推动 "规模化、智能化、网联化"

- 技术迭代:储能电池向 "长寿命、高安全、低成本" 升级(如钠离子电池、全钒液流电池);V2G 技术普及,让电动汽车成为 "移动储能单元";AI 算法优化,提升负荷预测与能源调度精度(如结合气象数据预测光伏出力,误差率降至 5% 以下);

- 政策支持:多地已出台补贴政策(如对光储充项目给予投资补贴、电价优惠),未来将进一步完善辅助服务市场(如明确储能、V2G 的调峰收益),推动 "光储充 + 微电网" 纳入区域能源规划;

- 生态构建:形成 "光伏 - 储能 - 充电 - 车企 - 电网" 协同生态,例如车企与充电运营商合作,让 V2G 车辆参与电网调峰,车主获得收益;电网公司开放数据接口,让光储充系统更好地融入 "源网荷储" 体系。