在新能源革命与"双碳"目标的双重驱动下,分布式光伏以其部署灵活、消纳高效的优势,正加速渗透到工业厂房、居民屋顶、工业园区等各类场景。然而,其"碎片化"布局带来的出力随机性、运行状态不透明、调控响应滞后等问题,使其长期处于"发电孤岛"状态------既无法与电网形成有效协同,又常因电压波动、频率偏移等问题威胁配网安全。分布式光伏"可观、可测、可控、可调"四可装置的出现,精准切中并网核心痛点,详细了解光伏四可装置可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。通过全维度功能构建,成为推动分布式光伏从"被动并网"向"主动协同"转型的关键支撑。

分布式光伏的"孤岛困境"本质是"信息断层"与"调控失效"的双重矛盾。传统光伏系统仅具备基础发电与并网功能,电网无法实时掌握海量分散光伏的运行状态,更难以针对出力波动进行精准干预。当光照突变导致光伏出力骤升或骤降时,配网会因有功功率失衡出现电压越限;而极端天气下的故障隐患,也可能因监测滞后引发连锁反应。"四可"装置通过功能分层递进,先解决"看清状况"的问题,再实现"精准调控"的目标,最终打通源网协同的堵点。

一、可观:全域感知,打破信息孤岛的"可视化屏障"

"看不见"是分布式光伏并网的首要难题。分散在城市各个角落的光伏组件,其运行状态、发电功率、设备健康度等信息长期处于"碎片化"状态,电网调度中心难以形成全域认知,如同在"盲人摸象"的情况下制定调度策略。"四可"装置的"可观"功能,通过构建"终端感知+云端汇聚"的全景监控体系,彻底打破这一屏障。

- 在感知层面,装置通过在光伏逆变器、汇流箱等核心设备部署智能采集模块,实时捕捉发电功率、组件温度、逆变器效率等关键数据,采集频率可达秒级;针对户外场景,还集成了光照强度、环境温度、风速等气象参数采集功能,为后续分析提供基础数据。

- 在数据汇聚层面,装置通过5G、工业以太网等多通道通信技术,将分散的终端数据加密上传至区域能源管理平台,平台则以数字孪生技术构建分布式光伏虚拟运行地图,实现"一屏观全域"------调度人员可清晰查看单个光伏电站的实时出力、某一区域的光伏总容量,甚至追溯单块光伏板的运行数据。某省会城市的实践显示,部署"可观"功能后,电网对区域内分布式光伏的运行状态掌握率从不足40%提升至100%,为后续调控奠定了数据基础。

二、可测:精准量化,筑牢源网协同的"数据基石"

"看清"之后,更要"测准"。分布式光伏并网的核心矛盾之一,是出力波动的不可预测性与电网对功率平衡的刚性需求之间的冲突。传统模式下,仅凭经验判断光伏出力,误差往往超过30%,导致电网预留的调峰容量要么不足要么冗余,既影响供电安全又造成资源浪费。"四可"装置的"可测"功能,通过精准测量与科学预测,将光伏出力从"不确定量"转化为"可控参考量"。

其核心在于"实时测量+精准预测"的双重能力。实时测量方面,装置搭载高精度电能质量分析仪,不仅能精准计量光伏发电量、上网电量、就地消纳电量,还能实时监测并网点的电压偏差、频率波动、谐波含量等关键指标,确保光伏出力符合电网接入标准------当谐波超标时,装置可立即触发预警,避免不合格电能注入电网。预测层面,装置融合历史发电数据、实时气象数据与AI预测算法,构建"短期+超短期"预测模型:短期预测(24小时)为电网日调度计划提供依据,超短期预测(15分钟)则支撑电网实时调度。在某工业园区,"可测"功能使光伏出力预测误差从25%降至8%以下,电网因光伏波动导致的电压越限事件减少了70%。

三、可控:主动干预,破解无序并网的"安全难题"

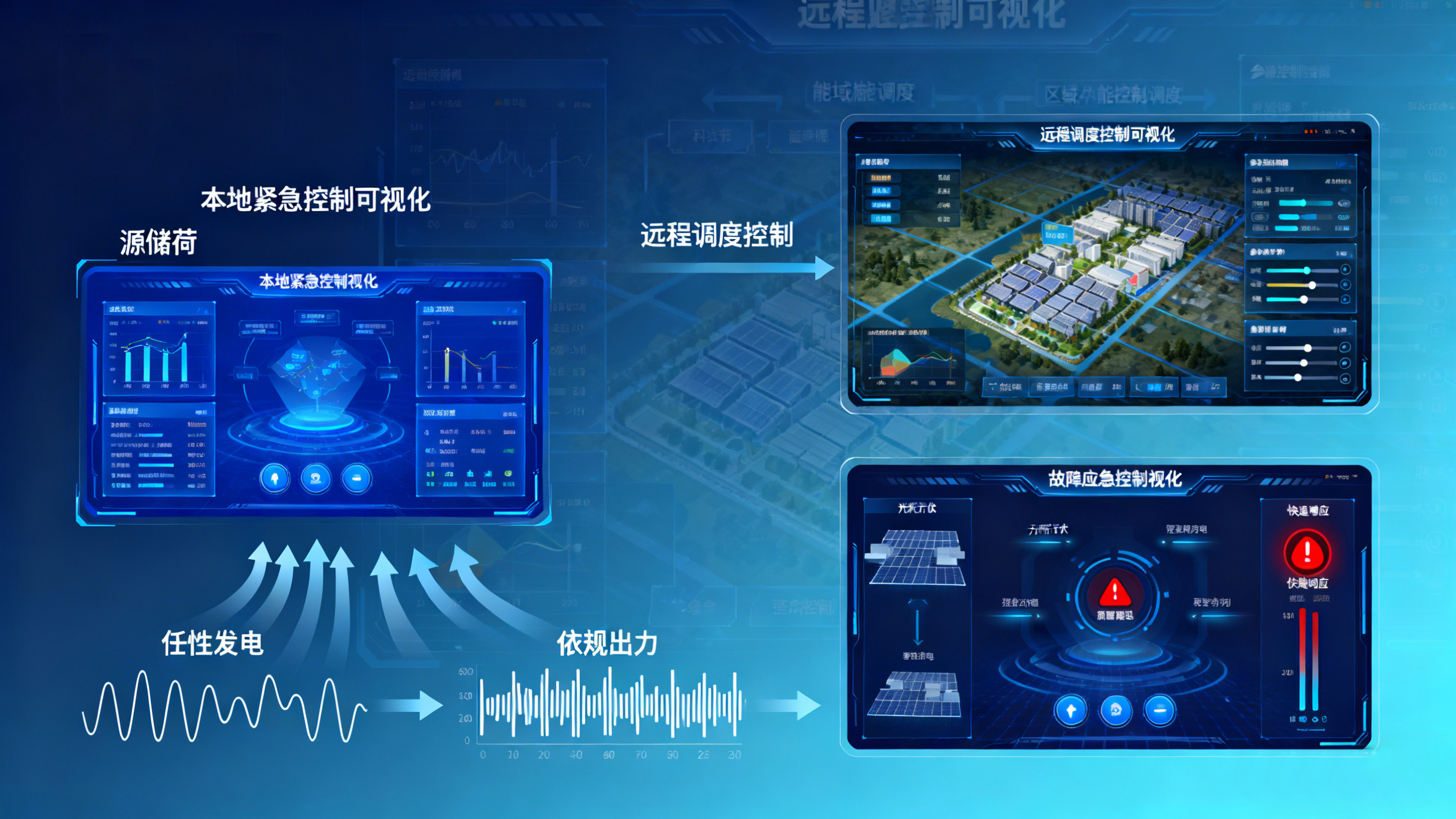

如果说"可观、可测"是"知彼",那么"可控"就是"制彼",是实现"电网友好"的核心抓手。分布式光伏的"无序性"主要体现在:出力过剩时大量电能涌入电网导致电压升高,出力骤降时又需电网紧急补能,严重影响配网稳定。"四可"装置的"可控"功能,通过构建"源储荷"协同控制体系,让分布式光伏从"任性发电"变为"依规出力"。

这种控制能力体现在三个维度:

- 一是本地紧急控制,当装置监测到并网点电压或频率超出安全范围时,可无需等待电网指令,直接通过控制逆变器调节光伏出力,或联动储能系统充放电------如光伏出力突增时,储能系统立即充电"吸纳"多余电能;出力突降时,储能快速放电"填补"缺口,实现"本地平抑"。

- 二是远程调度控制,电网调度中心可通过能源管理平台向"四可"装置下发调控指令,如在电网负荷高峰时,指令装置提升光伏出力,在负荷低谷时降低出力,助力电网"削峰填谷"。

- 三是故障应急控制,当光伏系统或配网出现故障时,装置可在毫秒级内触发保护机制,快速切断光伏并网回路,避免故障扩大,同时将故障信息上传至平台,为抢修争取时间。某配网改造项目中,部署"可控"装置后,分布式光伏并网导致的配网故障次数下降了82%,配网供电可靠性显著提升。

四、可调:柔性适配,实现源网协同的"最优效能"

"可调"是"可控"的延伸与升级,强调的是"柔性适配"而非"刚性切断",核心目标是在保障电网安全的前提下,最大化光伏消纳效率与能源利用价值,实现源网协同的"最优解"。其核心逻辑是:通过调节光伏出力、储能充放电与柔性负荷运行状态,使分布式光伏与电网需求"同频共振"。

1. 在出力调节上,装置采用"阶梯式调节"策略------而非简单的"一刀切"切断:当电网需要光伏降出力时,装置先调节储能充电,再引导柔性负荷(如空调、水泵)错峰运行,最后才适度降低光伏出力,最大限度减少绿电浪费。

2. 在互动调节上,装置接入区域辅助服务市场,使分布式光伏具备参与电网调峰、调频的能力:当电网频率偏低时,装置可调度储能放电或提升光伏出力,为电网调频;当电网需要调峰时,又可降低光伏出力并引导用户避峰用电。某新能源示范小镇的实践显示,"可调"功能使区域内分布式光伏的就地消纳率从65%提升至92%,光伏业主因参与辅助服务获得的收益增加了30%,实现了"电网安全"与"业主收益"的双赢。

从"可观、可测"的信息透明,到"可控、可调"的精准干预,分布式光伏"四可"装置构建了一套完整的并网协同解决方案,彻底打破了"发电孤岛"的壁垒。这一跨越的本质,是分布式光伏从"独立能源单元"向"电网有机组成部分"的转型,也是新型电力系统"源网荷储"协同理念的具象化实践。随着"四可"技术的规模化应用,分布式光伏将不再是配网的"负担",而是支撑配网安全、提升能源效率的"助力",为构建清洁低碳、安全高效的能源体系注入坚实动力。未来,随着数字技术与能源技术的深度融合,"四可"装置还将实现更高级别的智能化升级,推动分布式光伏在能源互联网中发挥更大价值。