目录

[一、priority_queue 深度解析](#一、priority_queue 深度解析)

[1.1 priority_queue 的概念与特性](#1.1 priority_queue 的概念与特性)

[1.2 priority_queue 的核心接口与使用示例](#1.2 priority_queue 的核心接口与使用示例)

[1.2.1 基本使用示例(大堆与小堆)](#1.2.1 基本使用示例(大堆与小堆))

[1.2.2 存储自定义类型的 priority_queue](#1.2.2 存储自定义类型的 priority_queue)

[1.2.3 注意事项](#1.2.3 注意事项)

[1.3 priority_queue 的模拟实现](#1.3 priority_queue 的模拟实现)

[1.3.1 模拟实现代码](#1.3.1 模拟实现代码)

[1.4 priority_queue 的经典实战场景](#1.4 priority_queue 的经典实战场景)

[1.4.1 数组中第 K 个最大的元素(LeetCode 215)](#1.4.1 数组中第 K 个最大的元素(LeetCode 215))

[1.4.2 合并 K 个升序链表(LeetCode 23)](#1.4.2 合并 K 个升序链表(LeetCode 23))

[2.1 deque 的概念与特性](#2.1 deque 的概念与特性)

[2.2 deque 的底层结构](#2.2 deque 的底层结构)

[2.3 deque 的迭代器实现](#2.3 deque 的迭代器实现)

[2.4 deque 的优缺点](#2.4 deque 的优缺点)

[2.4.1 优点](#2.4.1 优点)

[2.4.2 缺点](#2.4.2 缺点)

[2.5 为何选择 deque 作为 stack 和 queue 的默认底层容器](#2.5 为何选择 deque 作为 stack 和 queue 的默认底层容器)

[3.1 三种容器适配器的核心对比](#3.1 三种容器适配器的核心对比)

[3.2 底层容器选择建议](#3.2 底层容器选择建议)

[3.3 最佳实践](#3.3 最佳实践)

[3.4 常见误区](#3.4 常见误区)

前言

在C++标准库中,容器是构建高效算法的基石,而

priority_queue和deque作为两种特性迥异却同样强大的数据结构,分别代表了优先级管理与线性操作的典范。priority_queue基于堆实现,以O(log n)的代价维护元素优先级,成为任务调度、贪心算法等场景的核心工具;而deque通过分块数组的巧妙设计,实现了首尾O(1)时间复杂度的插入删除,在滑动窗口、缓存系统等领域展现出不可替代性。本文将从底层实现、性能对比到典型应用场景,深入剖析二者的设计理念与工程实践价值,帮助大家在面对不同需求时做出精准选择。现在就让我们正式开始吧!

一、priority_queue 深度解析

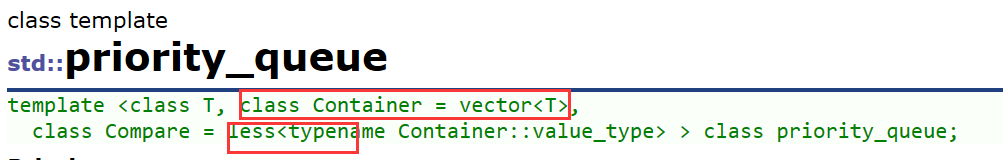

1.1 priority_queue 的概念与特性

priority_queue(优先队列)是一种特殊的队列,其核心特性是 "队头元素始终是队列中优先级最高的元素"(默认是最大值优先)。

priority_queue 的底层实现是 "堆"(heap),堆是一种完全二叉树,分为大堆(根节点是最大值)和小堆(根节点是最小值)。STL 中的 priority_queue 默认是大堆。

priority_queue 的核心操作:

- 插入元素(push):将元素插入堆中,并调整堆结构,维持堆的特性;

- 删除元素(pop):删除堆顶元素(优先级最高的元素),并调整堆结构;

- 访问堆顶元素(top):获取优先级最高的元素。

priority_queue 适用于需要 "动态获取优先级最高元素" 的场景,例如任务调度(优先执行高优先级任务)、找出数组中第 K 大的元素等。

1.2 priority_queue 的核心接口与使用示例

STL 为 priority_queue 提供的常用成员函数如下表所示:

| 函数声明 | 接口说明 |

|---|---|

| priority_queue() | 构造一个空的优先队列(默认大堆) |

| priority_queue(InputIterator first, InputIterator last) | 用 [first, last) 区间的元素构造优先队列 |

| empty() | 检测优先队列是否为空,为空返回 true,否则返回 false |

| size() | 返回优先队列中有效元素的个数 |

| top() | 返回堆顶元素的引用(非 const 对象调用) |

| const T& top() const | 返回堆顶元素的 const 引用(const 对象调用) |

| push(const T& x) | 将元素 x 插入优先队列,并调整堆结构 |

| pop() | 删除堆顶元素,并调整堆结构(不返回元素值) |

1.2.1 基本使用示例(大堆与小堆)

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

#include <functional> // greater<> 仿函数的头文件

using namespace std;

int main() {

// 1. 默认大堆(底层用vector,比较方式为less<>)

priority_queue<int> maxHeap;

maxHeap.push(3);

maxHeap.push(1);

maxHeap.push(4);

maxHeap.push(2);

cout << "大堆的堆顶元素:" << maxHeap.top() << endl; // 输出:4

cout << "大堆的大小:" << maxHeap.size() << endl; // 输出:4

maxHeap.pop();

cout << "删除堆顶后,大堆的堆顶元素:" << maxHeap.top() << endl; // 输出:3

// 2. 小堆(需指定比较方式为greater<>)

// 模板参数:元素类型、底层容器类型、比较仿函数

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> minHeap;

minHeap.push(3);

minHeap.push(1);

minHeap.push(4);

minHeap.push(2);

cout << "小堆的堆顶元素:" << minHeap.top() << endl; // 输出:1

minHeap.pop();

cout << "删除堆顶后,小堆的堆顶元素:" << minHeap.top() << endl; // 输出:2

// 3. 用区间构造优先队列

vector<int> nums = {5, 2, 7, 3, 9};

priority_queue<int> heap(nums.begin(), nums.end());

cout << "区间构造的大堆堆顶:" << heap.top() << endl; // 输出:9

return 0;

}1.2.2 存储自定义类型的 priority_queue

当 priority_queue 存储自定义类型时,需要为该类型提供比较规则(重载<或>运算符,或自定义比较仿函数),因为 priority_queue 需要通过比较来维护堆结构。

示例:存储日期类型的 priority_queue

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

#include <functional>

using namespace std;

// 日期类

class Date {

public:

Date(int year = 1900, int month = 1, int day = 1)

: _year(year), _month(month), _day(day) {}

// 重载<运算符:用于大堆(默认比较方式)

bool operator<(const Date& d) const {

// 按年、月、日的顺序比较,年份大的日期优先级高

if (_year != d._year) {

return _year < d._year;

}

if (_month != d._month) {

return _month < d._month;

}

return _day < d._day;

}

// 重载>运算符:用于小堆

bool operator>(const Date& d) const {

if (_year != d._year) {

return _year > d._year;

}

if (_month != d._month) {

return _month > d._month;

}

return _day > d._day;

}

// 友元函数:重载<<运算符,用于输出Date对象

friend ostream& operator<<(ostream& os, const Date& d) {

os << d._year << "-" << d._month << "-" << d._day;

return os;

}

private:

int _year;

int _month;

int _day;

};

int main() {

// 大堆:优先级高的日期(年份大、月份大、日期大)在堆顶

priority_queue<Date> maxHeap;

maxHeap.push(Date(2018, 10, 29));

maxHeap.push(Date(2018, 10, 28));

maxHeap.push(Date(2019, 1, 1));

cout << "大堆堆顶日期:" << maxHeap.top() << endl; // 输出:2019-1-1

maxHeap.pop();

cout << "删除堆顶后,大堆堆顶日期:" << maxHeap.top() << endl; // 输出:2018-10-29

// 小堆:优先级低的日期(年份小、月份小、日期小)在堆顶

priority_queue<Date, vector<Date>, greater<Date>> minHeap;

minHeap.push(Date(2018, 10, 29));

minHeap.push(Date(2018, 10, 28));

minHeap.push(Date(2019, 1, 1));

cout << "小堆堆顶日期:" << minHeap.top() << endl; // 输出:2018-10-28

minHeap.pop();

cout << "删除堆顶后,小堆堆顶日期:" << minHeap.top() << endl; // 输出:2018-10-29

return 0;

}1.2.3 注意事项

- priority_queue 的**pop()**函数只删除堆顶元素,不返回该元素的值;

- 访问

top()前,必须确保优先队列不为空,否则会导致未定义行为; - 自定义类型必须提供比较规则:

- 若使用默认大堆(priority_queue<T>),需重载

<运算符; - 若使用小堆(priority_queue<T, vector<T>, greater<T>>),需重载

>运算符;

- 若使用默认大堆(priority_queue<T>),需重载

- 底层容器默认是 vector,也可以指定 deque,但不支持 list(list 不支持随机访问迭代器,无法高效维护堆结构)。

1.3 priority_queue 的模拟实现

priority_queue 的底层是堆,因此模拟实现的核心是:

- 选择合适的底层容器(支持随机访问、尾插、尾删);

- 实现堆的核心操作:建堆(make_heap)、插入元素(push_heap)、删除元素(pop_heap)。

堆的核心算法(以大堆为例):

- **向上调整(push_heap):**插入元素到堆尾后,将该元素向上调整,维持大堆特性;

- **向下调整(pop_heap):**删除堆顶元素后,将堆尾元素移到堆顶,再向下调整,维持大堆特性;

- **建堆(make_heap):**将一个普通数组转换为堆,从最后一个非叶子节点开始向下调整。

1.3.1 模拟实现代码

cpp

#include <vector>

#include <cassert>

#include <functional> // 用于greater<>仿函数

namespace bite {

// 模板参数:T-元素类型,Container-底层容器类型,Compare-比较仿函数(默认大堆)

template <class T, class Container = std::vector<T>, class Compare = std::less<T>>

class priority_queue {

public:

// 构造函数:默认构造

priority_queue() {}

// 区间构造:用[first, last)区间的元素构造堆

template <class InputIterator>

priority_queue(InputIterator first, InputIterator last)

: _container(first, last) {

// 建堆:从最后一个非叶子节点开始向下调整

int parent = (_container.size() - 2) / 2;

for (int i = parent; i >= 0; --i) {

adjustDown(i);

}

}

// 检测优先队列是否为空

bool empty() const {

return _container.empty();

}

// 获取优先队列的大小

size_t size() const {

return _container.size();

}

// 访问堆顶元素

T& top() {

assert(!empty());

return _container[0];

}

const T& top() const {

assert(!empty());

return _container[0];

}

// 插入元素:尾插后向上调整

void push(const T& x) {

_container.push_back(x);

adjustUp(_container.size() - 1);

}

// 删除堆顶元素:交换堆顶与堆尾元素,尾删后向下调整

void pop() {

assert(!empty());

// 交换堆顶和堆尾元素

std::swap(_container[0], _container[_container.size() - 1]);

// 尾删堆尾元素(原堆顶)

_container.pop_back();

// 向下调整堆顶元素

adjustDown(0);

}

private:

// 向上调整:用于插入元素后维持堆特性

void adjustUp(size_t child) {

Compare comp; // 比较仿函数:大堆用less,小堆用greater

size_t parent = (child - 1) / 2; // 父节点索引

while (child > 0) {

// 若子节点优先级高于父节点(大堆:子>父;小堆:子<父),则交换

if (comp(_container[parent], _container[child])) {

std::swap(_container[parent], _container[child]);

// 更新父、子节点索引,继续向上调整

child = parent;

parent = (child - 1) / 2;

} else {

// 满足堆特性,调整结束

break;

}

}

}

// 向下调整:用于删除元素后维持堆特性

void adjustDown(size_t parent) {

Compare comp;

size_t child = 2 * parent + 1; // 左子节点索引

while (child < _container.size()) {

// 选择优先级更高的子节点(大堆:选较大的子节点;小堆:选较小的子节点)

if (child + 1 < _container.size() && comp(_container[child], _container[child + 1])) {

child++;

}

// 若子节点优先级高于父节点,则交换

if (comp(_container[parent], _container[child])) {

std::swap(_container[parent], _container[child]);

// 更新父、子节点索引,继续向下调整

parent = child;

child = 2 * parent + 1;

} else {

break;

}

}

}

private:

Container _container; // 底层容器

};

}1.4 priority_queue 的经典实战场景

1.4.1 数组中第 K 个最大的元素(LeetCode 215)

题目描述:给定整数数组 nums 和整数 k,请返回数组中第 k 个最大的元素。

解题思路:

- **方法一(大堆):**将所有元素入堆,然后弹出 k-1 个元素,剩余的堆顶元素即为第 k 个最大元素;

- **方法二(小堆):**维护一个大小为 k 的小堆,遍历数组时,若元素大于堆顶,则替换堆顶并调整堆,遍历结束后堆顶即为第 k 个最大元素(空间复杂度更优)。

代码实现(大堆方法):

cpp

#include <iostream>

#include <vector>

#include <queue>

using namespace std;

class Solution {

public:

int findKthLargest(vector<int>& nums, int k) {

// 构造大堆

priority_queue<int> pq(nums.begin(), nums.end());

// 弹出k-1个最大元素

for (int i = 0; i < k - 1; ++i) {

pq.pop();

}

// 剩余堆顶元素即为第k个最大元素

return pq.top();

}

};

// 测试代码

int main() {

Solution sol;

vector<int> nums = {3,2,1,5,6,4};

int k = 2;

cout << "第" << k << "个最大的元素:" << sol.findKthLargest(nums, k) << endl; // 输出:5

vector<int> nums2 = {3,2,3,1,2,4,5,5,6};

k = 4;

cout << "第" << k << "个最大的元素:" << sol.findKthLargest(nums2, k) << endl; // 输出:4

return 0;

}1.4.2 合并 K 个升序链表(LeetCode 23)

题目描述:给你一个链表数组,每个链表都已经按升序排列。请你将所有链表合并成一个升序链表,返回合并后的链表。

解题思路:

- 核心需求:每次从 K 个链表的头节点中选择最小的节点,加入结果链表;

- 用 **priority_queue(小堆)**存储每个链表的头节点,堆顶即为当前最小节点;

- 每次取出堆顶节点,若该节点有后继节点,则将后继节点入堆;

- 重复上述步骤,直到堆为空。

代码实现:

cpp

#include <iostream>

#include <vector>

#include <queue>

using namespace std;

// 链表节点定义

struct ListNode {

int val;

ListNode* next;

ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}

};

// 自定义比较仿函数:用于小堆(优先级队列存储ListNode*,按节点值从小到大排序)

struct Compare {

bool operator()(ListNode* a, ListNode* b) {

return a->val > b->val;

}

};

class Solution {

public:

ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {

// 小堆:存储每个链表的头节点

priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, Compare> pq;

// 将所有非空链表的头节点入堆

for (ListNode* list : lists) {

if (list != nullptr) {

pq.push(list);

}

}

// 虚拟头节点,用于构建结果链表

ListNode* dummy = new ListNode(0);

ListNode* curr = dummy;

while (!pq.empty()) {

// 取出当前最小节点

ListNode* minNode = pq.top();

pq.pop();

// 加入结果链表

curr->next = minNode;

curr = curr->next;

// 若该节点有后继节点,入堆

if (minNode->next != nullptr) {

pq.push(minNode->next);

}

}

return dummy->next;

}

};

// 辅助函数:打印链表

void printList(ListNode* head) {

while (head != nullptr) {

cout << head->val << " ";

head = head->next;

}

cout << endl;

}

// 测试代码

int main() {

// 构建链表数组

ListNode* l1 = new ListNode(1);

l1->next = new ListNode(4);

l1->next->next = new ListNode(5);

ListNode* l2 = new ListNode(1);

l2->next = new ListNode(3);

l2->next->next = new ListNode(4);

ListNode* l3 = new ListNode(2);

l3->next = new ListNode(6);

vector<ListNode*> lists = {l1, l2, l3};

Solution sol;

ListNode* mergedList = sol.mergeKLists(lists);

printList(mergedList); // 输出:1 1 2 3 4 4 5 6

return 0;

}二、底层容器深度解析:deque

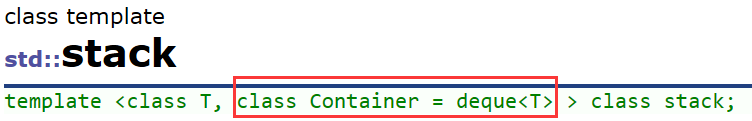

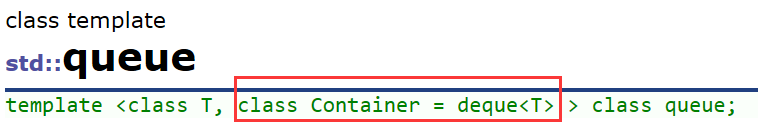

在之前的博客中,我们提到 stack 和 queue 的默认底层容器是 deque,而 priority_queue 的默认底层容器是 vector。本节将深入解析 deque 的原理、特性及为何成为 stack 和 queue 的默认选择。

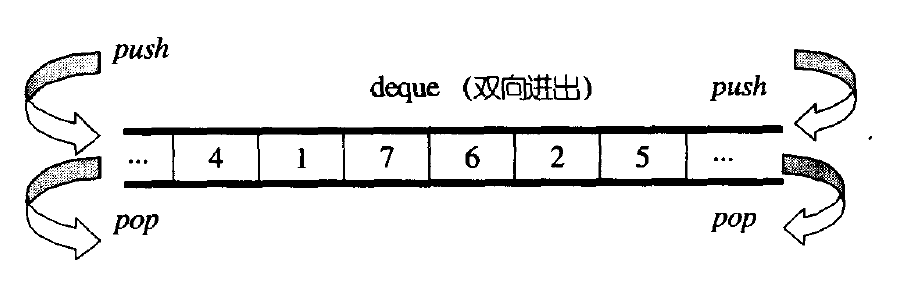

2.1 deque 的概念与特性

deque(双端队列,Double-Ended Queue) 是一种双开口的 "连续" 空间数据结构,支持在头尾两端进行插入和删除操作,且时间复杂度均为 O (1)。

deque 的核心特性:

- 双端操作高效:头插(push_front)、头删(pop_front)、尾插(push_back)、尾删(pop_back)均为 O (1);

- 空间利用率高:扩容时无需搬移大量元素(与 vector 相比);

- 支持随机访问:可以通过下标访问元素([ ] 运算符),时间复杂度 O (1);

- 并非真正连续:底层由一段段连续的小空间(缓冲区)拼接而成,通过中控器(map)管理这些缓冲区。

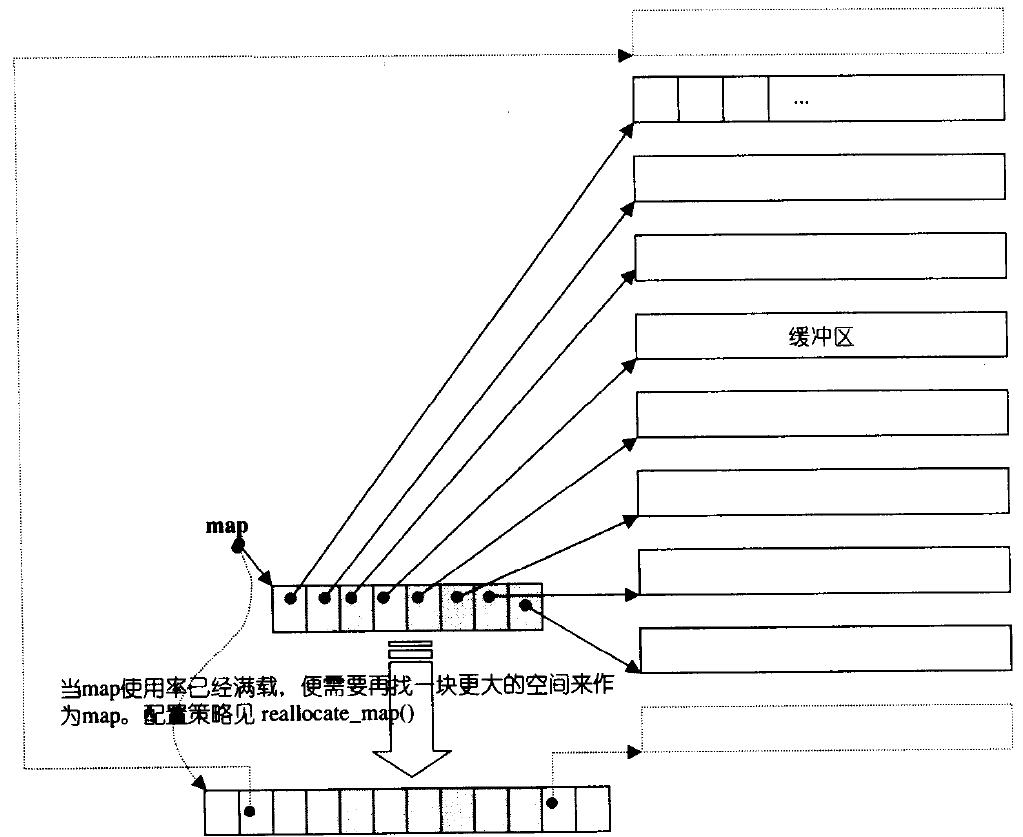

2.2 deque 的底层结构

deque 的底层结构较为复杂,主要由三部分组成:

- **缓冲区(buffer):**一段连续的小空间,用于存储实际数据,默认大小通常为 512 字节(可配置);

- 中控器(map):一个动态数组,存储各个缓冲区的地址指针,本质是一个指针数组;

- **迭代器(iterator):**deque 的迭代器是一个智能指针,包含四个核心成员:

- cur:指向当前缓冲区中的当前元素;

- first:指向当前缓冲区的起始位置;

- last:指向当前缓冲区的末尾位置;

- node:指向中控器中当前缓冲区对应的指针。

deque 的底层结构示意图:

当 deque 需要扩容时:

- 若中控器还有剩余空间,直接分配新的缓冲区,并将其地址加入中控器;

- 若中控器已满,则重新分配一个更大的中控器(通常是原大小的 2 倍),并将原中控器的指针拷贝到新中控器中。

2.3 deque 的迭代器实现

deque 的迭代器设计是其能够 "假装" 连续的关键。当迭代器移动到缓冲区的边界时,会自动切换到下一个或上一个缓冲区。

以**++it(迭代器自增)**为例,其核心逻辑:

- it->cur++:移动到当前缓冲区的下一个元素;

- 若it->cur == it->last(已到达当前缓冲区末尾):

- it->node++:指向中控器的下一个缓冲区指针;

- it->cur = it->node->first:指向新缓冲区的起始位置;

- 否则,保持当前缓冲区不变。

同理,**--it(迭代器自减)**会处理缓冲区的左边界切换。

2.4 deque 的优缺点

2.4.1 优点

- 双端操作高效:头尾插入 / 删除均为 O (1),优于 vector(头插 O (n))和 list(虽然也是 O (1),但空间开销大);

- 扩容效率高:扩容时无需搬移大量元素,只需分配新的缓冲区并更新中控器,优于 vector;

- 支持随机访问:可以通过下标快速访问元素,优于 list(不支持随机访问);

- 空间利用率高:相比 list,无需存储前驱 / 后继指针,空间开销更小。

2.4.2 缺点

- 遍历效率低:迭代器移动时需要频繁检测缓冲区边界,切换缓冲区的开销较大,遍历速度远低于 vector;

- 迭代器复杂:deque 的迭代器实现复杂,相比 vector 的普通指针迭代器,操作开销更大;

- 中间插入 / 删除效率低:在 deque 中间插入或删除元素时,需要搬移该位置前后的元素,时间复杂度 O (n),与 vector 相当,不如 list(O (1))。

2.5 为何选择 deque 作为 stack 和 queue 的默认底层容器

stack 和 queue 的核心操作有如下特点:

- stack:仅需尾插、尾删、访问尾元素,无需遍历;

- queue:仅需尾插、头删、访问头 / 尾元素,无需遍历。

deque 是完美契合 stack 和 queue 的需求的,同时避开了自身的缺点:

- 无需遍历:stack 和 queue 不需要迭代器遍历,因此 deque 遍历效率低的缺点不影响;

- 双端操作高效:stack 的尾插 / 尾删、queue 的尾插 / 头删均为 O (1),符合高效需求;

- 扩容效率高:相比 vector,deque 扩容时无需搬移大量元素,stack 和 queue 的元素增长效率更高;

- 内存利用率高:相比 list,deque 的空间开销更小,内存利用率更高。

因此,STL 选择 deque 作为 stack 和 queue 的默认底层容器,是综合考虑操作效率、空间开销后的最优选择。

三、容器适配器总结与最佳实践

3.1 三种容器适配器的核心对比

| 容器适配器 | 核心特性 | 底层容器 | 时间复杂度(关键操作) | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| stack | 后进先出(LIFO) | deque(默认)、vector、list | push/pop/top:O(1) | 函数调用栈、表达式求值、括号匹配、回溯算法 |

| queue | 先进先出(FIFO) | deque(默认)、list | push/pop/front/back:O(1) | 任务调度、消息队列、广度优先搜索(BFS) |

| priority_queue | 优先级最高元素优先 | vector(默认)、deque | push:O(log n)、pop:O(log n)、top:O(1) | 任务调度(高优先级优先)、Top K 问题、堆排序 |

3.2 底层容器选择建议

-

stack 的底层容器选择:

- 默认 deque:综合性能最优;

- vector:适合元素数量稳定、无需频繁扩容的场景,随机访问效率略高于 deque;

- list:适合元素频繁插入 / 删除且数量不确定的场景,但空间开销大。

-

queue 的底层容器选择:

- 默认 deque:综合性能最优;

- list:适合元素频繁插入 / 删除的场景,但空间开销大;

- 避免使用 vector:头删操作效率极低。

-

priority_queue 的底层容器选择:

- 默认 vector:随机访问效率高,堆调整算法(向上 / 向下调整)效率最优;

- deque:支持随机访问,可作为备选,但堆调整效率略低于 vector;

- 避免使用 list:不支持随机访问,无法高效维护堆结构。

3.3 最佳实践

- 优先使用 STL 自带的容器适配器,而非自定义实现:STL 的实现经过高度优化,效率更高、稳定性更好;

- 根据业务场景选择合适的容器适配器:

- 需要 **"后进先出"**时,选择 stack;

- 需要 **"先进先出"**时,选择 queue;

- 需要**"优先级排序"** 时,选择 priority_queue;

- 存储自定义类型时,务必提供正确的比较规则:priority_queue 需重载

<或>运算符,stack 和 queue 无需(除非需要自定义底层容器); - 避免在 stack、queue、priority_queue 中存储大量大型对象的拷贝:建议存储指针或智能指针,减少拷贝开销;

- 访问 **top ()、front ()、back ()**前,务必检测容器是否为空,避免未定义行为。

3.4 常见误区

- 认为 stack、queue、priority_queue 是容器:实际上它们是容器适配器,底层依赖其他容器实现;

- 认为 deque 是真正连续的空间:deque 是分段连续的,通过中控器和迭代器模拟连续空间;

- 滥用 priority_queue:priority_queue 的插入 / 删除操作是 O (log n),若无需优先级排序,应选择 queue 或 stack 以获得更高效率;

- 忽视自定义类型的比较规则:priority_queue 存储自定义类型时,若未提供正确的比较规则,会导致编译错误或逻辑错误。

总结

stack、queue 和 priority_queue 是 C++ STL 中非常实用的容器适配器,它们基于底层容器封装,提供了简洁高效的接口,适用于不同的业务场景。本文从概念、接口、模拟实现、实战应用到底层原理,全方位解析了这三种容器适配器,希望能帮助大家深入理解其设计思想与使用方法。

在实际开发中,应根据具体需求选择合适的容器适配器及底层容器,充分发挥 STL 的高效性和便捷性。同时,深入理解底层原理有助于解决复杂问题,优化代码性能。

如果本文对你有帮助,欢迎点赞、收藏、转发,也欢迎在评论区交流讨论!