一、问题和需求

实际生产中,我们成功在服务器上部署好了模型,可能是量化的,也可能是非量化的模型。比如使用vllm,ollama,llama.cpp等推理框架部署模型后,在日志中只能看到简单平均生成token的速度,如果是并发之类的,可能需要手动写代码进行测试,分析指标,整个过程还是挺麻烦的,本篇文章将介绍一个开源的模型压力测试工具,更好地解决我们的问题。

本章的需要做的是,实测一下我上一章微调的模型Qwen2.5-1.5B-Instruct-12lora900,使用vllm框架推理部署后,并发量,输出情况,输出稳定性这几个方面观察一下,微调后的模型部署的效果如何。

二、 EvalScope

2.1 EvalScope是什么

EvalScope 是魔搭社区倾力打造的模型评测与性能基准测试框架,为您的模型评估需求提供一站式解决方案。无论您在开发什么类型的模型,EvalScope 都能满足您的需求:

- 🧠 大语言模型

- 🎨 多模态模型

- 🔍 Embedding 模型

- 🏆 Reranker 模型

- 🖼️ CLIP 模型

- 🎭 AIGC模型(图生文/视频)

- ...以及更多!

EvalScope 不仅仅是一个评测工具,它是您模型优化之旅的得力助手:

- 🏅 内置多个业界认可的测试基准和评测指标:MMLU、CMMLU、C-Eval、GSM8K 等。

- 📊 模型推理性能压测:确保您的模型在实际应用中表现出色。

- 🚀 与 ms-swift 训练框架无缝集成,一键发起评测,为您的模型开发提供从训练到评估的全链路支持。

2.2 安装EvalScope

创建conda环境 (可选)

conda create -n evalscope python=3.10

激活conda环境

conda activate evalscope

安装包

pip install evalscope

pip install 'evalscope[perf]' # 若要使用模型服务推理压测功能,需安装perf依赖

pip install 'evalscope[app]' #若要使用可视化功能,需安装app依赖:

三、EvalScope模型压力测试

3.1 获取模型的url

通过vllm、llama.cpp等模型推理框架部署好模型,得到模型的url

vllm部署可以参考我的这篇博客:

超详细VLLM框架部署qwen3-4B加混合推理探索!!!_vllm qwen3-CSDN博客

vllm serve /root/model/Qwen2.5-1.5B-Instruct-12lora900 --max-model-len 10000 --gpu-memory-utilization 0.75 --host 0.0.0.0 --port 8000 --served-model-name Qwen3-4B

3.2 启动命令

下面的是官方的命令,没有加上可视化的分析.

evalscope perf \

--parallel 1 10 50 100 200 \

--number 10 20 100 200 400 \

--model Qwen2.5-0.5B-Instruct \

--url http://127.0.0.1:8801/v1/chat/completions \

--api openai \

--dataset random \

--max-tokens 1024 \

--min-tokens 1024 \

--prefix-length 0 \

--min-prompt-length 1024 \

--max-prompt-length 1024 \

--tokenizer-path Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \

--extra-args '{"ignore_eos": true}'下面的表格清晰地展示了命令中每个核心参数的作用:

| 参数 | 值(示例) | 说明 |

|---|---|---|

evalscope perf |

- | 这是EvalScope工具中用于启动性能压测的子命令。 |

--parallel |

1 10 50 100 200 |

并发数梯度 。工具将依次模拟1、10、50、100、200个同时发生的请求,以测试系统在不同压力下的表现。 |

--number |

10 20 100 200 400 |

总请求数梯度 。这个列表与--parallel列表一一对应。例如,当并发数为1时,总共发送10个请求;当并发数为200时,总共发送400个请求。 |

--model |

Qwen2.5-0.5B-Instruct |

被测试的模型名称。这个值需要与模型服务端返回的模型标识一致。 |

--url |

http://127.0.0.1:8801/... |

模型服务的API地址。命令中使用的是OpenAI API兼容的接口。 |

--api |

openai |

指定使用的API服务类型为OpenAI格式。 |

--dataset |

random |

指定使用随机生成的数据集作为测试输入。 |

--max-tokens / --min-tokens |

1024 |

强制模型对每个请求都生成1024个token的输出。这确保了测试输出长度的稳定性,使结果可比较。 |

--min-prompt-length / --max-prompt-length |

1024 |

控制随机生成的输入提示的长度也在1024个token。这样就固定了"输入1024 token,输出1024 token"的测试场景。 |

--prefix-length |

0 |

设置生成随机提示时的前缀长度为0。 |

--tokenizer-path |

Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct |

分词器的路径 。在使用random数据集时必须提供,因为工具需要用它来精确控制生成提示的token长度。 |

--extra-args |

'{"ignore_eos": true}' |

一个重要参数 。它告诉模型忽略结束标记(EOS) ,持续生成直到达到max-tokens的限制。这可以避免模型提前结束生成,确保每次输出都是1024个token,从而得到一致的性能测量结果 |

这是非可视化的数据分析结果,结果会终端展示,数据会保存起来。

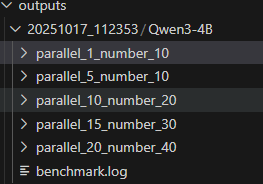

每个文件的架构是这样的:

outputs/

├── [时间戳_测试名称]/

│ ├── benchmark_data.db # 核心的SQLite数据库,包含所有原始数据

│ ├── benchmark_summary.json # 测试摘要(平均延迟、吞吐量等)

│ └── benchmark_percentile.json # 百分位延迟等详细统计数据

大模型的输入和输出都在db文件里面

3.3 可视化分析启动

如果你注册了swanlab就在3.2的参数加上这两个参数

在环境中安装一下swanlab

pip install swanlab

...

--swanlab-api-key 'swanlab_api_key'

--name 'name_of_swanlab_log'

比如我的启动命令

evalscope perf \

--parallel 1 5 10 15 20 \

--number 10 10 20 30 40 \

--model Qwen3-4B \

--url http://0.0.0.0:8000/v1/chat/completions \

--api openai \

--dataset random \

--max-tokens 1024 \

--min-tokens 1024 \

--prefix-length 0 \

--min-prompt-length 2048 \

--max-prompt-length 2048 \

--tokenizer-path /root/model/Qwen2.5-1.5B-Instruct-12lora900 \

--extra-args '{"ignore_eos": true}' \

--swanlab-api-key 'xxxxxxxxx' \

--name 'evalscope_test'

3.4 性能指标分析

| 指标 | 英文名称 | 解释 |

|---|---|---|

| 首次生成token时间 | TTFT (Time to First Token) | 从发送请求到生成第一个token的时间(以秒为单位),评估首包延时 |

| 输出token间时延 | ITL (Inter-token Latency) | 生成每个输出token间隔时间(以秒为单位),评估输出是否平稳 |

| 每token延迟 | TPOT (Time per Output Token) | 生成每个输出token所需的时间(不包含首token,以秒为单位),评估解码速度 |

| 端到端延迟时间 | Latency | 从发送请求到接收完整响应的时间(以秒为单位):TTFT + TPOT * Output tokens |

| 输入token数 | Input tokens | 请求中输入的token数量 |

| 输出token数 | Output tokens | 响应中生成的token数量 |

| 输出吞吐量 | Output Throughput | 每秒输出的token数量:输出tokens / 端到端延时 |

| 总吞吐量 | Total throughput | 每秒处理的token数量:(输入tokens + 输出tokens) / 端到端延时 |

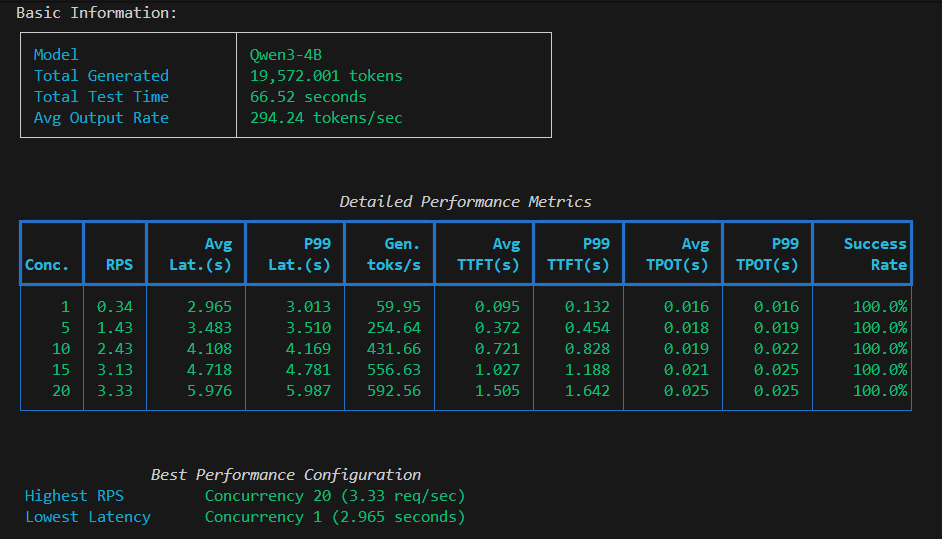

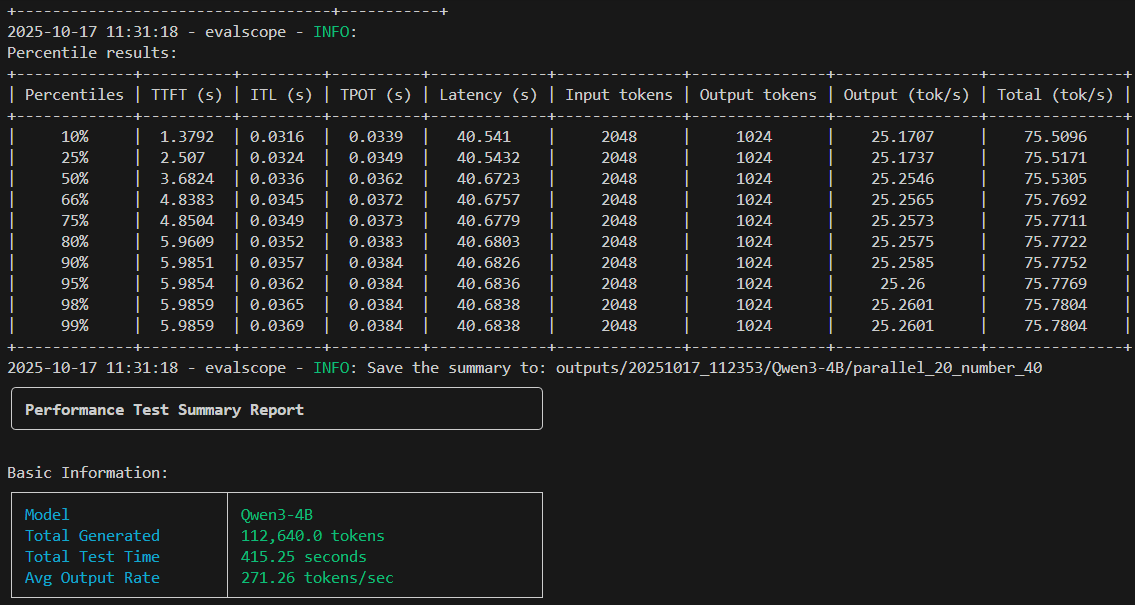

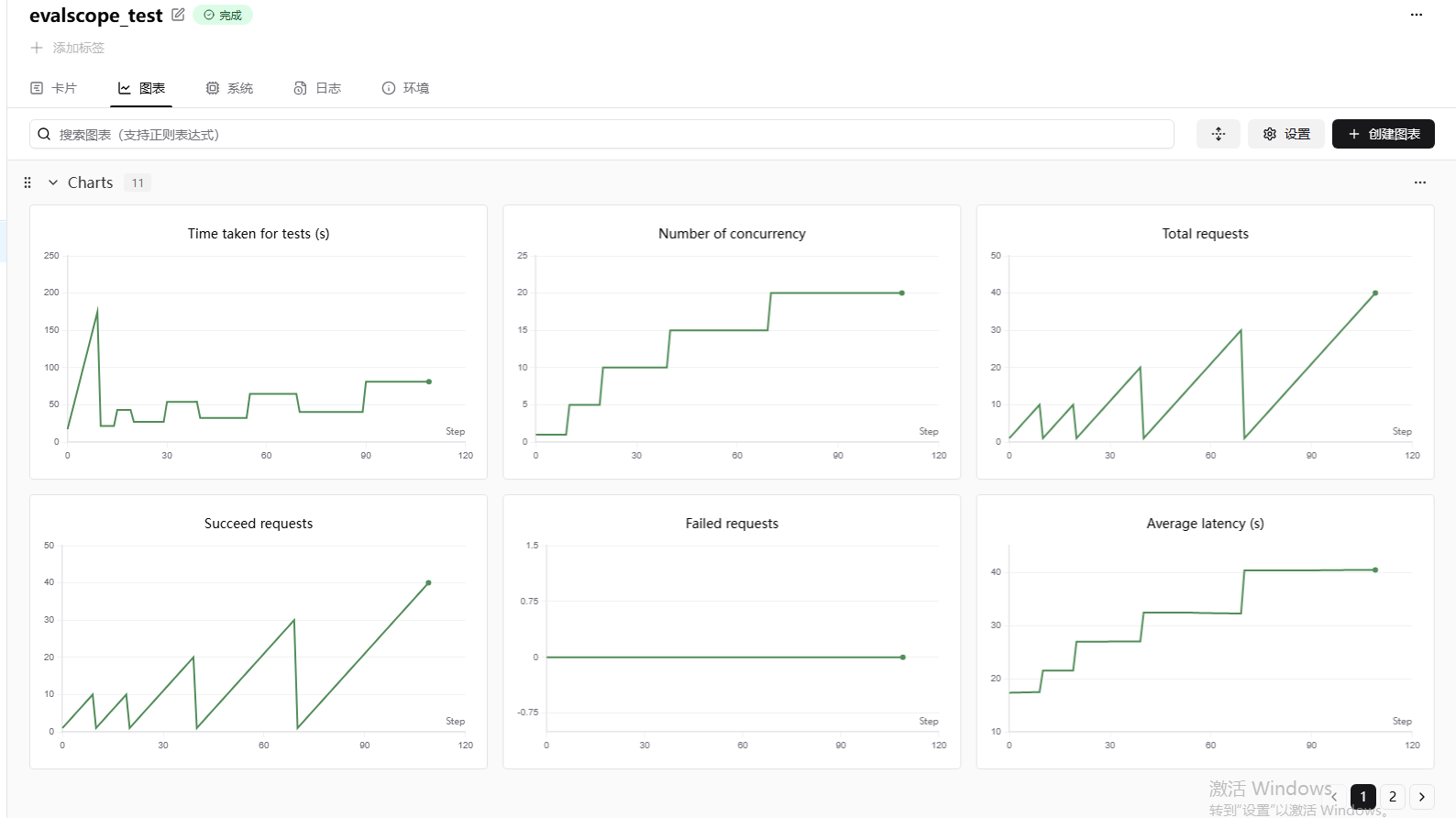

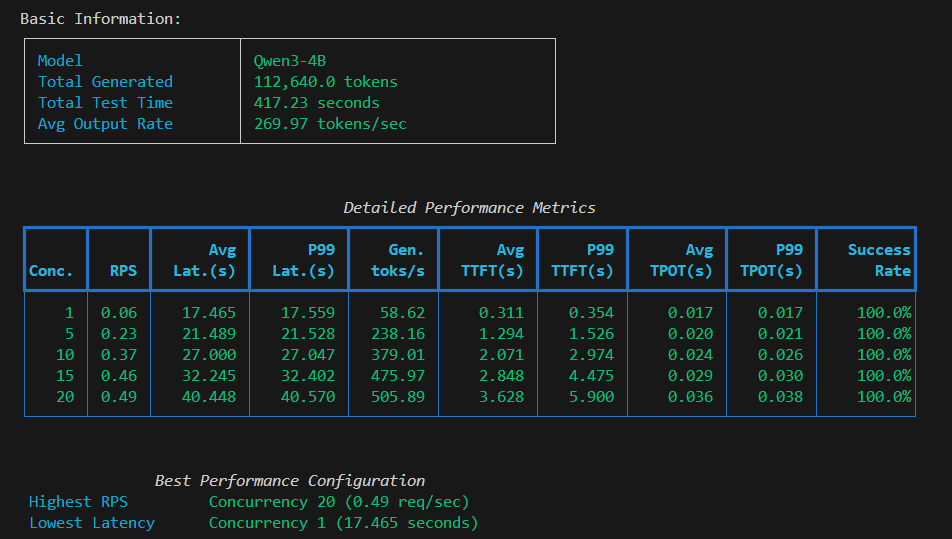

吞吐量随并发增加而提升,但增长逐渐放缓

延迟随并发增加而上升,用户体验变差

并发10是较好的平衡点:吞吐量379 toks/秒,延迟27秒

所有测试成功率100%,系统稳定性良好

这里存在一个问题,就是如果只是按照官方推荐的模型测试方案,固定输入随机字符,模型固定输出内容。这样的话,其实输入的内容是完全无意义的,可能会造成模型计算速度比实际生产的速度快很多。

3.5 自定义测试内容

我的需求是,并发用户问的问题都是同一个差不多的问题,我来模型压力测试一下,相当于固定输入token,但是模型的输出没有固定输出,这样比较符合实际的生成请求。

第一步,新建一个xxx.txt文件,文件中添加的内容就是您想反复测试的固定问题:

{"role": "user", "content": "你好,请介绍一下人工智能的发展历史,重点说明深度学习的突破性进展。"}

第二步,参考我的命令来修改对应的参数

evalscope perf \

--parallel 1 5 10 15 20 \

--number 10 10 20 30 40 \

--model Qwen3-4B \

--url http://0.0.0.0:8000/v1/chat/completions \

--api openai \

--dataset line_by_line \

--dataset-path /root/outputs/tollm.txt \

--prefix-length 0 \

--tokenizer-path /root/model/Qwen2.5-1.5B-Instruct-12lora900 \

--swanlab-api-key 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \

--name 'evalscope_test'

这样的效果更好了。

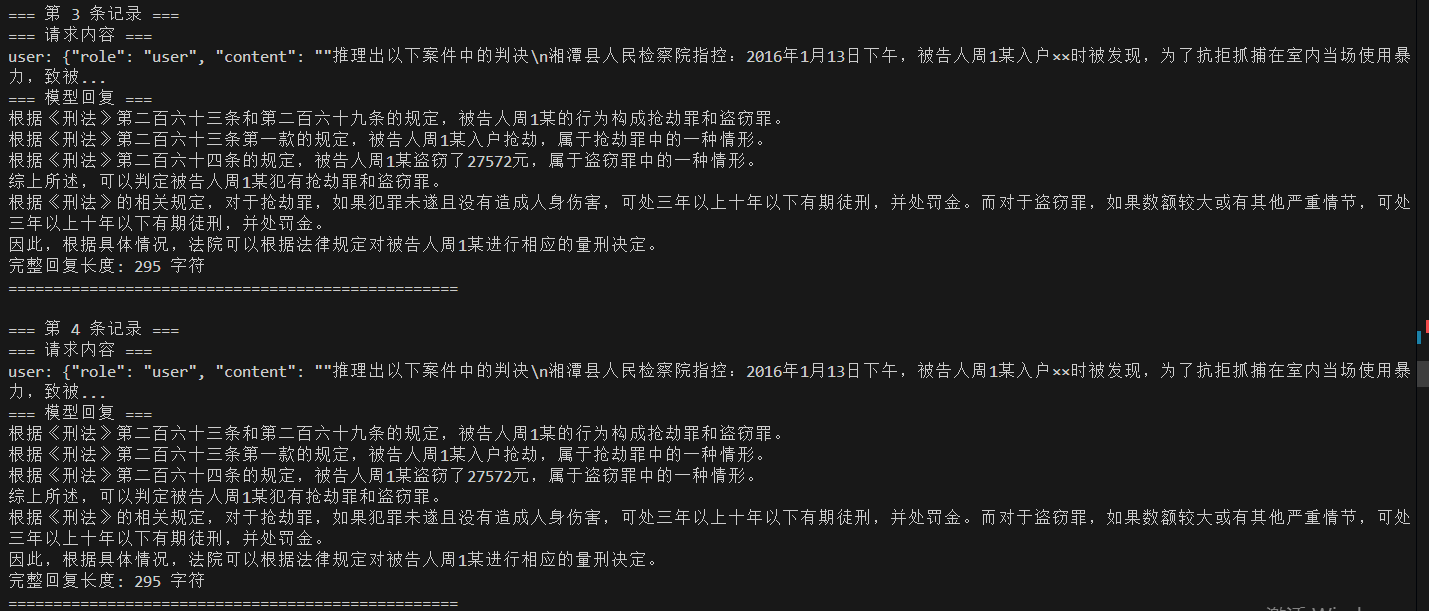

查看一下对话内容,检测一下微调后的模型的输出稳定性:执行我的这个代码,可以得到对话的消息信息。

python

import base64

import json

import pickle

import sqlite3

# 替换为您的实际数据库路径

db_path = './benchmark_data.db'

conn = sqlite3.connect(db_path)

cursor = conn.cursor()

# 获取列名

cursor.execute('PRAGMA table_info(result)')

columns = [info[1] for info in cursor.fetchall()]

print('列名:', columns)

# 查询成功的请求

cursor.execute('SELECT * FROM result WHERE success=1')

rows = cursor.fetchall()

print(f'找到 {len(rows)} 条成功记录')

for i, row in enumerate(rows):

row_dict = dict(zip(columns, row))

# 解码请求和响应

request_data = pickle.loads(base64.b64decode(row_dict['request']))

response_data = pickle.loads(base64.b64decode(row_dict['response_messages']))

print(f"\n=== 第 {i+1} 条记录 ===")

print("=== 请求内容 ===")

# 如果是聊天格式的请求

if 'messages' in request_data:

for msg in request_data['messages']:

print(f"{msg['role']}: {msg['content'][:100]}...") # 只打印前100字符

else:

print(request_data) # 其他格式的请求

print("=== 模型回复 ===")

full_response = "" # 用于累积完整回复

# 处理流式响应(多个数据块)

for j, resp in enumerate(response_data):

try:

# 先检查响应数据的类型[7](@ref)

if isinstance(resp, dict):

# 如果已经是字典,直接使用

data = resp

elif isinstance(resp, str):

# 如果是字符串,尝试解析JSON

# 处理流式响应可能的前缀[1](@ref)

clean_resp = resp.strip()

if clean_resp.startswith('data: '):

clean_resp = clean_resp[6:] # 移除 'data: ' 前缀

if clean_resp == '[DONE]': # 流式结束标记

break

data = json.loads(clean_resp)

elif isinstance(resp, bytes):

# 如果是字节,先解码

resp_str = resp.decode('utf-8').strip()

data = json.loads(resp_str)

else:

print(f"未知响应类型: {type(resp)}")

continue

# 解析响应内容

if 'choices' in data:

for choice in data['choices']:

if 'delta' in choice and 'content' in choice['delta']:

content = choice['delta']['content']

print(content, end='', flush=True)

full_response += content

elif 'message' in choice and 'content' in choice['message']:

content = choice['message']['content']

print(content, end='', flush=True)

full_response += content

else:

print(f"响应格式异常: {data.keys()}")

except json.JSONDecodeError as e:

print(f"JSON解析错误(块{j+1}): {e}")

print(f"原始内容: {str(resp)[:200]}...") # 打印前200字符用于调试

continue

except Exception as e:

print(f"处理响应时出错: {e}")

continue

print(f"\n完整回复长度: {len(full_response)} 字符")

print("="*50)

conn.close()可以看到模型的回答效果很稳定,基本上每次回答的输出内容都是一致的。说明微调模型的输出稳定性是很强的。

这是vllm推理框架的对应模型的参数,这套参数可以让微调后的大模型输出比较稳定不变,适合法律等严谨性的生成任务。

SamplingParams(n=1, presence_penalty=0.0, frequency_penalty=0.0, repetition_penalty=1.1, temperature=0.0, top_p=1.0, top_k=0, min_p=0.0, seed=0, stop=[], stop_token_ids=[], bad_words=[], include_stop_str_in_output=False, ignore_eos=False, max_tokens=2048, min_tokens=0, logprobs=None, prompt_logprobs=None, skip_special_tokens=True, spaces_between_special_tokens=True, truncate_prompt_tokens=None, guided_decoding=None, extra_args=None), prompt_token_ids: None, prompt_embeds shape: None, lora_request: None, prompt_adapter_request: None.

3.5 小结和思考

1)这个框架除了可以给部署的模型进行压力测试得到较为真实的数据,还可以通过自定义数据集来对模型进行数据集的得分处理。

2)模型压力测试的参数根据自己的实际生成需求修改。

3)接下来可能要测试一下同一个微调后的模型在gguf格式下,性能会降低多少和使用llama.cpp模型推理框架来部署这个模型的话,并发量和推理速度,推理稳定性情况如何。