第二章 局域网技术

2.1 局域网基础

2.1.1 局域网参考模型

1980年2月,电气电子工程学会(IEEE)成立了802委员会。当时个人计算机联网刚刚兴起,该委员会针对这一情况制定了一系列局域网标准,称为IEEE802标准。

按照IEEE802标准,局域网体系结构由物理层、媒介访问控制子层(Media Access Control,MAC)和逻辑链路控制子层(Logical Link Control,LLC)组成。

物理层,包括如下功能:

(1)信号的编码、解码。

(2)前导码的生成、去除(前导码仅用于接收同步)。

(3)比特的发送、接收。

MAC子层的功能如下:

(1)在发送时将要发送的数据组装成帧,帧中包含地址和差错检测等字段。

(2)在接收时,将接收到的帧解包,进行地址识别和差错检测。

(3)管理和控制对于局域网传输媒介的访问。

LLC子层功能如下:

(1)为高层协议提供相应的接口,即一个或多个服务访问点(service access point,SAP),通过SAP支持面向连接的服务和复用能力。

(2)端到端的差错控制和确认,保证无差错传输。

(3)端到端的流量控制。

需要指出的是,局域网中采用了两级寻址,用MAC地址标识局域网中的一个站,LLC提供了服务访问点(SAP)地址,SAP指定了运行于一台计算机或网络设备上的一个或多个应用进程地址。

目前,由IEEE802委员会制定的标准已近20个,具体描述如下。

802.1:局域网概述、体系结构、网络互连和网络管理。

802.2:逻辑链路控制(LLC)。

802.3:带碰撞检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法和物理层规范(以太网)。

802.4:令牌传递总线访问方法和物理层规范(Token Bus)。

802.5:令牌环访问方法和物理层规范(Token Ring)。

802.6:城域网访问方法和物理层规范分布式队列双总线网(DQDB)。

802.7:宽带技术咨询和物理层课题与建议实施。

802.8:光纤技术咨询和物理层课题。

802.9:综合语音、数据服务的访问方法和物理层规范。

802.10:互操作LAN安全标准(SILS)。

802.11:无线局域网(wireless LAN)访问方法和物理层规范。

802.12: 100VG Any LAN网。

802.14:交互式电视网(包括cable modem)。

802.15:简单、低耗能无线连接的标准(蓝牙技术)。

802.16:无线城域网(MAN)标准。

802.17:基于弹性分组环(Resilient Packet Ring,RPR)构建新型宽带电信以太网。

802.20: 3.5GHz频段上的移动宽带无线接入系统。

2.1.2 局域网拓扑结构

局域网拓扑结构通常分为三种,分别是总线拓扑结构、星型拓扑结构和环形拓扑结构。

(1)总线拓扑结构

总线拓扑结构是使用同一媒介或电缆连接所有端用户的一种方式,也就是说,连接端用户的物理媒介有所有端用户共享。

优点:费用低、端用户入网简单灵活、某个端用户或站点失效不影响其他端用户或站点通信。

缺点:同一时刻仅能有一个端用户发送数据,在此期间,其他端用户必须保持静默等待,否则将会发生冲突;随着LAN中端用户数量的增加,网络传输效率将会快速降低;该网络使用粗同轴电缆和细同轴电缆,以及相应的连接器进行组网,组网的便利程度相较于双绞线和水晶头困难,且其连接的稳定性受到设备的移动影响。

(2)星型拓扑结构

星型拓扑结构存在中心节点,每个节点通过点对点的方式与中心节点相连,任何两个节点之间的通信都要通过中心节点来转接。处于中心位置的网络设备称为交换机(Switch)。

优点:便于集中控制,易于维护和安全,端用户设备因为故障而停机时不会影响其他端用户间的通信。

缺点:中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便会瘫痪。为此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。

(3)环形拓扑结构

环形拓扑结构在LAN中使用较多,这种结构中的传输媒介从一个端用户到另一个端用户,直到将所有端用户连成环。这种结构消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。

2.1.3 局域网媒介访问控制方法

计算机局域网常用的访问控制方法有3种,分别是载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)、令牌环访问控制法(Token Ring)和令牌总线访问控制法(Token Bus)。

(1)CSMA/CD

CSMA/CD(carrier sense multiple access with collision detection)含有两个方面的内容,即载波侦听(CSMA)和冲突检测(CD)。CSMA/CD访问控制方式主要用于总线拓扑结构,是IEEE802.3局域网标准的主要内容。

CSMA/CD的设计思想如下:载波侦听多路访问;冲突检测、碰撞槽时间、接收规则。

查看信号的有无即为载波侦听。

持续的载波侦听多点访问:当某工作站检测到信道被占用后,继续侦听下去,等到发现信道空闲后,立即发送。

非持续的载波侦听多点访问:当某个工作站检测到信道被占用后,就延迟一个随机时间后再检测,不断重复这个过程,直到发现信道空闲后,开始发送信息。

膨胀槽时间(slot time)是CSMA/CD机理中一个极为重要的参数,这一参数描述了在发送帧的过程中处理碰撞的如下所述4个方面:它是检测一次碰撞所需的最长时间;必须要求发送的帧长度有"最小长度"限制,即所谓"最小帧长度";它是在碰撞产生后,决定了在媒介上出现的最大帧碎片长度;作为碰撞后帧要重新发送所需的时间延迟计算的基准。

(2)Token Ring与Token Bus

Token Ring是令牌通行环(Token Passing Ring)的简写。

Token Bus是令牌通行总线(Token Passing Bus)的简写。

2.1.4 无线局域网简介

1.无线数据网络种类

无线数据网络解决方案包括:无线个人网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)和无线广域网(WWAN)。

(1)WPAN

WPAN 主要用于个人用户工作空间,典型覆盖距离为几米,可以与计算机同步传输文件,可以访问个人周围的可穿戴电子设备或其他电子设备,如智能手表、眼镜、音响、打印机等。WPAN通常形象描述为"最后10米"的通信要求,目前主要技术为蓝牙(Bluetooth)。

| 版本 | 发布时间 | 最大传输速率 | 传输距离/m |

|---|---|---|---|

| 蓝牙1.0 蓝牙1.1 蓝牙1.2 | 1998年 2002年 2003年 | 723.1kb/s 810kb/s 1Mb/s | 10 |

| 蓝牙2.0+EDR 蓝牙2.1+EDR | 2004年 2007年 | 2.1Mb/s 3Mb/s | 10 |

| 蓝牙3.0+HS | 2009年 | 24Mb/s | 10 |

| 蓝牙4.0 蓝牙4.1 蓝牙4.2 | 2010年 2013年 2014年 | 24Mb/s | 50 |

| 蓝牙5.0 蓝牙5.1 蓝牙5.2 | 2016年 2019年 2020年 | 48Mb/s | 300 |

(2)WLAN

WLAN是一种借助无线技术取代以往的有线布线方式构成局域网的新方法。

广义的WLAN是以各种无线电波,如激光、红外线等无线信道来代替有线局域网中的部分或全部的有线传输介质所构成的网络。

狭义的WLAN是基于IEEE802.1系列标准,利用高频无线射频,如2.4GHz或5GHz、6GHz频段的无线电磁波作为传输介质的无线局域网。

| 版式 | 标准 | 最大传输速率 | 带宽/HZ | 安全 | 信道带宽/HZ | 兼容性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Wi-Fi | 802.11 | 1~2 Mb/s | 2.4G | WPA | 20M | |

| Wi-Fi 1 | 802.11 b | 11 Mb/s | 2.4G | WPA | 20M | |

| Wi-Fi 2 | 802.11 a | 54 Mb/s | 5G | WPA | 20M | 不兼容b、g |

| Wi-Fi 3 | 802.11 g | 54 Mb/s | 2.4G | WPA | 20M | 兼容b |

| Wi-Fi 4 | 802.11 n | 600 Mb/s | 2.4G和5G | WPA2 | 20/40M | 向下兼容a、b、g |

| Wi-Fi 5 | 802.11 ac | 6.928 Gb/s | 5G | WPA2 | 20/40/80/80+80/160M | 向下兼容a、n |

| Wi-Fi 6 | 802.11 ax | 9.6 Gb/s | 2.4G和5G | WPA3 | 20/40/80/80+80/160M | 向下兼容a、n、ac |

| Wi-Fi 6E | 802.11 ax | 9.6 Gb/s | 2.4G、5G和6G | WPA3 | 20/40/80/80+80/160M | 向下兼容a、n、ac |

(3)WMAN

WMAN是一种有效作用距离比WLAN更远的宽带无线接入网络,通常用于城市范围内的业务点和信息汇聚点之间的信息交流和网际接入,有效覆盖区域为2~10km,最大可达30km,数据传输速率最快可高达70Mb/s。

(4)WWAN

WWAN主要解决超出一个城市范围的信息交流无线接入需求。IEEE802.20和3G蜂窝移动通信系统构成了WWAN的标准。

第五代移动通信技术(简称 5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,5G通信设施是实现人、机、物互联的网络基础设施。

2.无线局域网扩频技术

无线局域网采用电磁波作为载体传送数据信息。对电磁波的使用有两种常见模式,即窄带和扩频。

窄带微波技术适用于长距离点到点的应用可以达到40km,最大带宽可达10Mb/s;但受环境干扰较大,不适合用来进行局域网数据传输。

目前无线局域网的数据传输通常采用无线扩频技术(SST)。

常见的扩频技术包括跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)。

跳频技术将83.5MHz的频带划分成79个子频道,每个频道带宽为1MHz。无线个人网采用的蓝牙技术就是跳频技术。

直接序列扩频技术是无线局域网802.11b采用的技术,将83.5MHz的频带划分成14个子频道,每个频段带宽为22MHz。

3.无线局域网拓扑结构

无线局域网组网分两种拓扑结构,即对等网络和结构化网络。

对等网络(peer to peer)用于一台计算机(无线工作站)和另一台或多台计算机(其他无线工作站)的直接通信,该网络无法接入有线网络,只能独立使用。

结构化网络(infrastructure)由无线访问点AP(access point)、无线工作站STA(station)以及分布式系统(DSS)构成,覆盖的区域分基本服务区(basic service set,BSS)和扩展服务区(extended service set,ESS)。

4.无线局域网的几个主要工作过程

(1)扫频

STA在加入服务区之前要查找哪个频道有数据信号,分主动和被动两种方式。

(2)关联

关联过程用于建立无线访问点和无线工作站之间的映射关系,实际上是把无线网变成有线网的连线。

(3)重关联

重关联就是当无线工作站从一个扩展服务区中的一个基本服务区移动到另外一个基本服务区时,与新的AP关联的整个过程。重关联总是由移动无线工作站发起。

(4)漫游

漫游指无线工作站在一组无线访问点之间移动,并提供对于用户透明的无缝连接,包括基本漫游和扩展漫游。

5.无线局域网的访问控制方式

802.11b标准的无线局域网使用的是带冲突避免的载波侦听多路访问方法(CSMA/CA),冲突检测(collision detection)变成了冲突避免(collision avoidance)。

802.11中侦听载波由两种方式来实现:一个是实际去听是否有电波在传,然后加上优先权控制;另一个是虚拟的侦听载波,告知接下来有多长时间要传输数据,以防止冲突。

CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测3种方式检测信道是否空闲。

2.2 以太网

2.2.1 以太网简介

以太网(Ethernet)是Xerox公司在1972年开创的。

以太网的特点:开放标准,获得众多厂商的支持;易于移植和升级,可最大限度保护用户投资;价格便宜,管理成本低;结构简单,组网方便。

2.2.2 以太网综述

(1)10M 以太网

根据传输媒介的不同,10Mb/s带宽的以太网大致有4个标准。

网络设计遵循"5-4-3"法则。

"5"即是网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有5个电缆端。

"4"即是网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有4个中继器。

"3"即是网络中任意两个端到端的节点之间最多只能有3个共享网段。

| 分类 | 具体含义 | 传输媒介 | 拓扑结构 |

|---|---|---|---|

| 10 Base-5 | 工作速率为10Mb/s,采用基带信号,每一个网段最长为500m | 10mm的50Ω同轴电缆 | 总线拓扑 |

| 10 Base-2 | 工作速率为10Mb/s,采用基带信号,每一个网段最长为200m | 5mm的50Ω同轴电缆 | 总线拓扑 |

| 10 Base-T | 工作速率为10Mb/s,采用基带信号,T表示传输媒介为双绞线 | 100ΩUTP双绞线 | 星型 |

| 10 Base-F | 工作速率为10Mb/s,采用基带信号,F表示传输媒介为光纤 | 多模光纤 | 星型 |

(2)100M以太网

| 分类 | 传输媒介 | 介绍 |

|---|---|---|

| 100 Base-T4 | 3类UTP | 采用的信号速度为25MHz,需要4对双绞线。 |

| 100 Base-TX | 5类UTP | 需要使用2对双绞线 |

| 100 Base-FX | 多模光纤、单模光纤 | 多模光纤传输距离可达2km,单模光纤传输距离可达40km |

(3)千兆以太网

| 分类 | 信号源 | 传输媒介 | 最大传输距离 | 编码方案 |

|---|---|---|---|---|

| 1000 Base-LX | 长波激光 | 62.5μm多模光纤、50μm多模光纤、9μm单模光纤 | 多模-550m;单模-5km | 8B/10B |

| 1000 Base-SX | 短波激光 | 62.5μm多模光纤、50μm多模光纤 | 62.5μm多模光纤-275m; 50μm多模光纤-550m | 8B/10B |

| 1000 Base-CX | 铜缆 | 25m | 8B/10B | |

| 1000 Base-T | 5类UTP | 100m | 8B/10B |

(4)万兆以太网

| 分类 | 内容 |

|---|---|

| 物理层 | 分为两种类型,一种是与传统以太网连接,速率为10Gb/s的"LAN PHY";另一种是连接SDH/SONET,速率为9.58464Gb/s的"WAN PHY" |

| 传输介质层 | 支持9μm单模、50μm多模、62.5μm多模 |

| 数据链路层 | 支持多层星形连接、点到点连接及其组合,充分兼容已有应用,不影响上层应用,进而降低了升级风险。 |

2.2.3 以太网技术基础

(1)IEEE802.3帧的结构

媒介访问控制子层(MAC)的功能是以太网的核心技术,它决定了以太网的主要网络性能。MAC子层通常又分成帧的封装/解封和媒介访问控制两个功能模块。

以太网的帧结构

| 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 46~1500 | 4 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 前导码 | 帧首定界符(SFD) | 目的地址(DA) | 源地址(SA) | 长度(L) | 逻辑链路层协议数据单元(LLC-PDU) | 帧检验序列(FCS) |

帧检验序列(FCS):是32位冗余检验码(CRC)。

一个帧的长度为64~1518,即当LLC-PDU长度为46字节时,帧最小,帧长为64字节;当LLC-PDU为1500字节时,帧最大,帧长为1518字节。

(2)以太网的跨距

系统的跨距表示系统中任意两个站点间的最大距离范围,媒介访问控制方式CSMA/CD约束了整个共享型快速以太网系统的跨距。

帧扩展技术是在不改变802.3标准所规定的最小帧长度的情况下提出的一种解决办法,把最小帧长一直扩展到512字节(即4096位)

(3)交换型以太网

在交换型以太网出现以前,以太网系统均为共享型以太网系统。以太网受到CSMA/CD制约后,所有站均在争用媒介而共同分隔带宽,称为共享型以太网。

交换型以太网系统中的交换型集线器也称为以太网交换器,以其为核心连接站点或者网段。拓宽了整个系统带宽是交换型以太网系统最明显的特点。

交换型以太网系统与共享型以太网比有如下优点:

每个端口上可以连接站点,也可以连接一个网段,不论站点或网段均独占该端口的带宽;系统的最大带宽可以达到端口带宽的n倍,其中n为端口数,n越大,系统的带宽越高;交换器连接了多个网段,每一个网段都是独立、被隔离的,但如果需要,独立网段之间通过其端口也可以建立暂时的数据通道;被交换器隔离的独立网段上数据流信息不会随意广播到其他端口上去,因此具有一定的数据安全性。

(4)全双工以太网

交换器设备工作时,不同的逻辑数据通道之间已不再受到CSMA/CD的约束,但每条逻辑数据通道的两个端口之间却仍然受到CSMA/CD的约束,即一条逻辑数据通道就是一个碰撞域。

全双工以太网技术是用来说明以太网设备端口的传输技术,与传统半双工以太网技术的区别在于每个端口和交换机背板之间都存在两条逻辑通道,每一个端口就可以同时接收和发送帧,不再受到CSMA/CD的约束。

各类以太网网段的最长距离

| 以太网类型 | 传输媒介 | 全双工网段最长距离 | 半双工网段最长距离 |

|---|---|---|---|

| 10 Base-T | UTP | 100 | 100 |

| 10 Base-FL | MMF | 2000 | 2000 |

| 100 Base-T | UTP、STP | 100 | 100 |

| 100 Base-FX | MMF | 2000 | 412 |

| 1000 Base-LX | MMF | 550 | 330 |

| 1000 Base-LX | SMF | 5000 | 330 |

| 1000 Base-SX | MMF62.5μm MMF50μm | 300 550 | - 330 |

| 1000 Base-CX | STP | 25 | 25 |

| 1000 Base-T | UTP | 100 | 100 |

2.2.4 以太网交换机的部署

交换机与交换机连接使用的模式有两种,一种是级联(cascade)模式,另一种是堆叠(stack)模式。

(1)级联模式

级联模式是最常规、最直接的一种扩展方式。级联模式通过双绞线或光纤实现,一般在交换机的前面板上有专门的级联口,如果没有,也可以用交叉接线法来级联。级联是通过端口进行的,级联后两台交换机是上下级的关系。

判断自己的集线器是否需要交叉线连接的主要方法:一是查看说明书;二是查看连接端口,如"Uplink"、"MDI"、"Out to Hub"表示使用直通线连接;三是实测。

交换机级联的优势:级联模式可使用通用的以太网端口进行层次间互联;级联模式是组建结构化网络的必然选择;级联模式通常是解决不同品牌交换机之间以及交换机与集线器之间连接的有效手段。

(2)堆叠模式

堆叠模式通常是为了扩充带宽用的,通常用专门的堆叠卡插在交换机的后面,用专门的堆叠电缆连接几台交换机,堆叠后这几台交换机相当于一台交换机。

堆叠模式的优点:在增加网络端口的同时,还增加了逻辑数据通道,扩充了网络带宽;不受5-4-3原则的约束,堆叠单元可以超过4个;提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。

堆叠模式的缺点:堆叠是一种非标准化技术,各个厂商之间不支持混合堆叠,同一组堆叠交换机必须是同一品牌;堆叠模式不支持即插即用,在物理连接完毕后,还要对交换机进行相应的设置,才能正常运行;不存在拓扑管理,不能进行分布式布置。

常见的堆叠有菊花链堆叠和矩阵堆叠两种。

菊花链堆叠:就是从上到下串起来,形成单一的一个菊花链堆叠总线。

矩阵堆叠:需要提供一个独立的或者集成的高速交换中心(堆叠中心),所有堆叠的交换机通过专用的高速堆叠端口上行到统一的堆叠中心,堆叠中心一般是一个基于专用ASIC的硬件交换单元,ASIC交换容量限制了堆叠的层数。由于设计专用总线技术,电缆长度一般不超过2m,所以矩阵堆叠模式下,所有交换机需要局限在一个机架之内。

2.3 综合布线

2.3.1 综合布线系统概述

(1)什么是综合布线系统

综合布线系统(premises distribution system,PDS)又称结构化综合布线系统(structured cabling systems,SCS)。综合布线系统是建筑智能化大厦工程的重要组成部分,是智能化大厦传送信息的神经中枢。

(2)综合布线系统的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、经济性、先进性。

(3)综合布线标准

通常来说,布线方案设计应遵循布线系统性能和系统设计标准,布线施工工程应遵循布线测试、安装、管理标准及防火、机房及防雷接地标准。

例如,一个典型的办公网络的布线系统,集成方案中通常采用如下标准:

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016;

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016;

《信息通信综合布线系统 第1部分:总规范》YD/T 926.1-2023;

《信息通信综合布线系统 第2部分:光纤光缆布线及连接件通用技术要求》YD/T 926.2-2023;

北美标准 ANSI/TIA/EIA 568D《商用建筑通信布线标准》;

国际标准 ISO/IEC 11801《信息技术-用户通用布线系统》(第3版)。

(4)综合布线系统的构成

综合布线系统由6个子系统组成,即建筑群子系统、设备间子系统、垂直子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。

大型布线系统需要用铜介质和光纤介质部件将6个子系统集成在一起。

| 系统名称 | 管理范围 | 定义 |

|---|---|---|

| 工作区子系统 | 用于连接终端设备-信息插座 | 由终端设备连接信息插座的连线与连接部件(设备)组成。 |

| 水平子系统 | 用于连接信息插座-配线室 | 由信息插座、配线电缆或光纤、配线设备和跳线等组成,也称配线子系统 |

| 管理子系统 | 用于汇聚水平子系统(配线室) | 是针对设备间、交换间、工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施进行管理的系统 |

| 垂直子系统 | 用于连接不同楼层的管理子系统 | 由配线设备、干线电缆或光纤、跳线等组成,也称为干线子系统 |

| 设备间子系统 | 各种设备的汇聚(机房) | 是安装各种设备的场所,对综合布线而言,还包括安装的配线设备 |

| 建筑群子系统 | 用于连接不同建筑 | 由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光纤、跳线等组成 |

2.3.2 综合布线系统设计

(1)系统设计原则

采用模块化设计,易于在配线上扩充和重新组合;

采用星形拓扑结构,使系统扩充和故障分析变得十分简易;

应满足通信自动化与办公自动化的需要,即满足话音与数据网络的广泛要求;

确保任何插座互连主网络,尽量提供多个冗余互连信息点插座;

适应各种符合标准的品牌设备互连入网,满足当前和将来网络的要求;

电缆的敷设与管理应符合综合布线系统设计要求。

| 系统名称 | 设计要求 | 重点内容 |

|---|---|---|

| 工作区子系统 | 办公区每8~10㎡设置一个双孔信息出口,可配一部电话、一台计算机。 | 信息插座的安装形式:信息插座安装于地面上;信息插座安装于分隔板上;信息插座安装于墙上。 |

| 水平子系统 | 水平子系统要求走廊的吊顶上应安装有金属线槽,进入房间时,从线槽引出金属管以埋入方式由墙壁而下到各个信息点。 | 通常水平子系统采用双绞线,在需要时也可以采用光纤。采用双绞线长度不应超过90m。 |

| 垂直子系统 | 垂直子系统要求建筑物竖井中应立有金属线槽,且每隔两米焊一根粗钢筋,以安装和固定垂直子系统的电缆。 | 常用介质是大对数双绞线电缆、光纤。 |

| 管理子系统 | 管理子系统由交连、互连配线架组成,为连接其他子系统提供连接手段。 | 通常管理子系统使用墙装式光纤接续装置(光纤配线架),置于各层的配线间内。 |

| 设备间子系统 | 设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。 | 1.将服务电梯安排在设备间附件,以便装运笨重的设备。 2.室温应保持在1827℃,相对湿度保持在30%55%。 3.保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达301x。 4.安装合适的消防系统,使用防火门,使用至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆。 5.提供合适的门锁,至少要留有一扇窗户做安全出口。 6.尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源。 7.设备间的地板负重能力至少应为500kg/㎡。 8.标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为210*150cm,向外开。 9.在设备间尽量将设备机柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。 10.在配线间应至少留有两个专用的220V/10A单相三极电源插座。 |

| 建筑群子系统 | 建筑物之间的缆线宜采用地下管道或电缆沟的敷设方式。 | 建筑物群干线电缆、光纤、公用网和专用网电缆、光纤进入建筑物时,都应设置引入设备,并在适当位置终端转换为室内电缆、光纤。引入设备还包括必要的保护装置。 |

| 管线设计 |

| 管线设计 | 定义 | 适用 |

|---|---|---|

| 装配式槽形电缆桥架 | 用于墙上型信息出口的,采用走吊顶的装配式槽形电缆桥架的方案 | 大型建筑物,为水平子系统提供机械保护和支持 |

| 地面线槽走线 | 用于地面型信息出口的地面线槽走线方式 | 大开间的办公室,有大量地面型信息出口的情况 |

| 电气防护、接地及防火设计 |

|---|

| 当综合布线区域内存在干扰或用户对电磁兼容性有较高要求时,宜采用屏蔽缆线和屏蔽配线设备进行布线,也可采用光纤系统。采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。 |

| 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统。 |

| 当电缆从建筑物外面进入建筑物内部时,电缆的金属护套或光纤的金属件均应有良好的接地,同时要采用过压、过流保护措施,并符合相关规定。 |

| 根据建筑物的防火等级和对材料的耐火要求,综合布线应采取相应的措施。 |

| 当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽。 |

2.3.3 综合布线系统的性能指标及测试

(1)双绞线系统的测试元素及标准

双绞线系统的测试指标主要集中在链路传输的最大衰减值和近端串音衰减等参数。

(2)光纤布线系统的测试元素及标准

波长窗口参数;光纤布线链路的最大衰减限值;光回波损耗限值。

(3)测试环境

测试条件:综合布线最小模式带宽测试现场应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰额设备作业,被测综合布线系统必须是无源网络、无源通信设备。

测试温度:测试现场温度在2030℃,湿度在30%80%。

测试仪表:按时域原理设计的测试仪均可用于综合布线现场测试。

(4)测试流程

在开始测试之前,应该认真了解布线系统的特点、用途以及信息点的分布情况,确定测试标准,选定测试仪后按以下程序进行测试。

测试仪测试前自检,确认仪表是正常的;

选择测试了解方式;

选择设置线缆类型及测试标准;

NVP(额定传输速率)值核准,核准NVP值使用的线缆长度不短于15m;

设置测试环境湿度;

根据要求选择"自动测试"或"单项测试";

测试后存储数据并打印;

发生问题修复后复测;

测试中出现"失败"查找故障。

2.4 交换机基本配置

2.4.1 交换机

不同厂家生产的不同型号的交换机,其具体的配置命令和方法是有差别的。不过配置的原理基本都是相同的。

(1)电缆连接及终端配置

接好PC和交换机各自的电源线,在未开机的条件下,把PC的串口1(COM1)通过控制台电缆与交换机的console端口相连,即可完成设备的连接工作。

交换机Console端口的默认参数值:

端口波特率:9600b/s;

数据位:8;

奇偶校验:无;

停止位:1;

流控:无。

在连接好线路,配置好终端仿真软件后,就可以打开交换机,此时终端窗口就会显示交换机的启动信息,显示交换机的硬件结构和软件加载过程,直到出现如下信息,提示用户设置登录密码。完成Console登录密码设置后,用户便可以配置和使用交换机。

(2)Web配置

在默认出厂状态下,将PC的IP地址配成192.168.1.2或者同网段的其他地址,用网线将PC与交换机的任意以太网端口连接。在PC浏览器地址输入 https://192.168.1.253 ,登录交换机的网管界面,输入默认用户名admin和密码admin@huawei.com,首次登录需要修改密码。

(3)交换机的命令视图

在进行交换机的配置之前,需要了解交换机的基本配置模式。常见的交换机命令视图有用户视图、系统视图、以太网端口视图、VLAN视图、VLAN接口视图、用户界面视图等,几种视图的配置是递进关系。

**用户视图:**在交换机正常启动后,用户使用终端仿真软件或telnet登录交换机,可自动进入用户配置模式。在用户视图下,可以查看交换机的简单运行状态和统计信息。

**系统视图:**系统视图主要用于配置交换机的系统参数,在用户视图下,输入以下命令进行系统视图。

system-view

Switch

**以太网端口视图:**以太网端口视图用于配置以太网网端口参数,在系统视图下,输入以下命令进入以太网端口视图。

Switch\]interface GigabitEthernet0/0/1 \[Switch-GigabitEthernet0/0/1

**VLAN视图:**VLAN视图用于配置VLAN参数,在系统视图下,输入以下命令进入VLAN视图。

Switch\]VLAN 1 \[Switch-VLAN 1

**VLAN接口视图:**VLAN接口视图用于配置VLAN和VLAN汇聚对应的IP接口参数,在系统视图下,输入以下命令进入接口视图。

Switch\]interface VLANif 1 \[Switch-VLANif1

**用户界面视图:**用户界面视图用于配置登录用户参数,在系统视图下,输入以下命令进入用户界面视图。

Switch\]user-interface vty 0 4 \[Switch-ui-vty0-4

(4)交换机的基本配置

在默认配置下,所有接口处于可用状态,并且都属于VLAN 1,这种情况下交换机就可以正常工作了。但为了方便管理和使用,首先应对交换机做基本的配置。

1.配置交换机的设备名称、管理VLAN和telnet。

<Huawei> //用户视图提示符

<Huawei>system-view //进入系统视图

[Huawei]sysname Switch1 //修改设备名称为Switch1

[Switch1]VLAN 5 //创建交换机管理 VLAN 5

[Switch1-vlan5]management-VLAN

[Switch1-vlan5]qiut

[Switch1]interface VLANif 5 //创建交换机管理 VLAN 的 VLANif 接口

[Switch1-Vlanif5]ip address 10.10.1.1 24 //配置 VLANIF 接口IP地址

[Switch1-Vlanif5]quit

[Switch1]telnet server enable //telnet默认是关闭的,需要打开

[Switch1]user-interface vty 0 4 //开启VTY线路模式

[Switch1-ui-vty0-4]protocol inbound telnet //配置telnet协议

[Switch1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa //配置认证方式

[Switch1-ui-vty0-4]quit

[Switch1]aaa

[Switch1-aaa]local-user admin password cipher Hello@123 //配置用户名和密码,用户名不区分大小写,密码区分大小写

[Switch1-aaa]local-user admin privilege level 15 //将管理员的账号权限设置为15(最高)

[Switch1-aaa]quit

[Switch1]quit

<Switch1>save //在用户视图下保存配置2.telnet登录交换机

telnet 10.10.1.1 //输入交换机管理IP,并按回车键,输入用户名和密码3.配置交换机的接口。交换机默认的接口属性支持在一般网络环境下的正常工作,通常不需要配置。端口属性配置的对象主要有接口隔离、速率、双工等信息。

#配置接口GE0/0/1和GE0/0/2的端口隔离功能,实现两个接口之间的二层数据隔离,三层数据互通。

<Huawei>system-view

[Huawei]port-isolate mode 12

[Huawei]interface gigabitethernet0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port-isolate enable group 1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit

[Huawei]interface gigabitethernet0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port-isolate enable group 1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]quit#配置以太网接口GE0/0/1在自动协商模式下协商速率为100Mb/s。

<Huawei>system-view

[Huawei]interface gigabitethernet0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]negotiation auto

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]auto speed 100#配置以太网接口GE0/0/1在自协商模式下双工模式为全双工模式

<Huawei>system-view

[Huawei]interface gigabitethernet0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]negotiation auto4.查看和配置MAC地址表。交换机通过学习网络中设备的MAC地址,并将学习得到的MAC地址存放在缓存中。

#执行命令display mac-address ,查看所有的MAC地址表项。

#执行命令display interface vlanif 5,显示vlanif接口的MAC地址。

#在MAC地址表中增加静态MAC地址表项,目的MAC地址为0001-0002-0003,vlan 5的报文,从接口gigabitethernet0/0/5转发出去。

[Huawei]mac-address static 0001-0002-0003 gigabitethernet0/0/5 vlan 52.4.2 配置和管理VLAN

VLAN技术是交换技术的重要组成部分,也是交换机配置的基础,它用于把物理上直接相连的网络从逻辑上划分为多个子网,每一个VLAN 对应着一个广播域。处于不同VLAN上的主机不能进行通信,不同VLAN之间的通信需第三层交换技术才可以解决。

虚拟局域网的配置和管理主要涉及链路和接口类型、GARP协议和VLAN的配置。

链路类型分为:接入链路(access link)和干道链路(trunk link)两种。

接入链路只能承载1个VLAN的数据帧,用于连接交换机和用户终端;干道链路能承载多个不同VLAN的数据帧,用于交换机间的互联或连接交换机与路由器。

根据接口连接对象以及对收发数据帧处理的不同,以太网接口分为access接口、trunk接口、hybrid接口和QinQ接口4种接口类型,分别用于连接终端用户、交换机与路由器以及Internet与企业内网的互联等。

交换机的初始状态是工作在透明模式的,有一个默认的VLAN1,所有端口都属于VLAN1。

1.划分VLAN的方法

虚拟局域网是交换机的重要功能,通常划分VLAN的方式有多种,分别是基于接口、MAC地址、子网、网络层协议、匹配策略等。

(1)通过接口划分VLAN。交换机的每个接口配置不同的PVID,当数据帧进入交换机时没有带VLAN标签,该数据帧就会被打上接口制定PVID的tag并在指定PVID中传输。

(2)通过源MAC地址来划分VLAN。建立MAC地址和VLAN ID映射关系表,当交换机收到的是Untagged帧时,就依据该表给数据帧添加制定VLAN的tag并在指定的VLAN中传输。

(3)通过子网划分VLAN。建立IP地址和VLAN ID映射关系表,当交换机收到的是Untagged帧时,就依据该表给数据帧添加制定VLAN的tag并在指定的VLAN中传输。

(4)通过网络层协议划分VLAN。建立以太网帧中协议域和VLAN ID的映射关系表,当收到的是Untagged帧时,就依据该表给数据帧添加制定VLAN的tag并在指定的VLAN中传输。

(5)通过策略匹配划分VLAN。这种方式可实现多种组合的划分,包括接口、MAC地址、IP地址等。建立配置策略,当收到的是Untagged帧且匹配配置的策略时,给数据帧添加指定VLAN的tag并在指定VLAN 中传输。

2.配置VLAN举例

#基于接口划分VLAN

<Huawei>system-view //进入交换机系统视图

[Huawei]sysname SwitchA //交换机命名

[SwitchA]vlan batch 2 //批量方式建立vlan 2

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/1 //进入交换机接口视图

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access //配置接口类型

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2 //将接口加入vlan 2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]quit

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]quit#基于MAC地址划分VLAN

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname SwitchA

[SwitchA]VLAN batch 2

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/1

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]quit

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid tagged vlan 2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]quit

[SwitchA]vlan 2

[SwitchA-vlan2]mac-vlan mac-address 22-22-22 //PC的MAC地址与 VLAN 2关联

[SwitchA-vlan2]quit

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable //基于MAC地址使能接口

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]quit3.配置GARP协议

GARP协议主要用于建立一种属性传递扩散的机制,以保障协议实体能够注册和注销该属性。

简单来说就是为了简化网络中配置VLAN 的操作,通过GVRP的VLAN自动注册功能将设备上的VLAN信息快速复制到整个交换网,减少了手工配置的工作量,保证了VLAN配置的正确性。

综合实例:在交换机A、B分别配置全局使能GVRP功能,使所有子网设备能够互访。

交换机A的配置如下,交换机B和交换机A的配置相似。

#配置交换机A,全局使能GVRP功能。

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname SwitchA

[SwitchA]gvrp#配置接口为Trunk类型,并允许所有VLAN通过。

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/1

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]quit

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]quit#使能接口的GVRP功能,并配置接口注册模式。

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/1

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]gvrp

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]gvrp registration normal

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]quit

[SwitchA]interface gigabitethernet0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]gvrp

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]gvrp registration normal

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2]quit配置完成后,在SwitchA上使用命令display gvrp statistics,查看接口的gvrp统计信息,其中包括gvrp状态、gvrp注册失败次数、上一个gvrp数据单元Mac地址和接口gvrp注册类型。

2.5 路由器基本配置

2.5.1 路由器

1.路由器概述

路由器是一种能够将多个局域网相连接的网络设备。路由器可以学习和传播各种路由信息,并根据这些路由信息将网络中的分组转发到正确的网络中。

路由器是工作在OSI七层模型第三层(网络层)的设备,其具有局域网和广域网两种接口。

路由器通过路由表为进入路由器的数据分组选择最佳路径,并将分组传输到适当的出口。

2.路由器的功能

路由器主要有3种功能,即网络互联、网络隔离和流量控制。

(1)网络互联:路由器的主要功能是实现网络互联,它主要采用以下技术来实现不同网络之间的数据报文传输。

地址映射:地址映射技术可以完成逻辑地址(IP地址)与物理地址(MAC地址)之间的转换,从而完成数据在同一网段内的传输。

路由选择:每个路由器都会保持着一个独立的路由表,该路由表根据数据包中的目的IP地址判断该数据包应该送往的下一个路由器的地址。路由表分为静态和动态两种,建立和维护更新路由表是路由器完成路由选择的关键。

协议转换:路由器可以连接不同结构的局域网。不同结构的局域网要进行连接,需要连接设备能够实现协议的转换。

(2)网络隔离:路由器能够将各个局域网中的广播风暴隔离在每个局域网之内,防止局域网中的广播风暴影响到整个网络的性能;同时能够保证网络的安全,将不必要的数据流量隔离,以保证网络的安全。

(3)流量控制

路由器具有非常好的流量控制能力,它可以利用相应的路由算法来均衡网络负载,从而有效控制网络拥塞,避免因拥塞而导致的网络性能下降。

3.路由表

路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。

路由表就像平时使用的地图一样,标识着各种路线,路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字灯内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改;可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。

(1)静态路由表

由系统管理员事先设置好的固定的路由表称为静态(static)路由表,一般在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随网络结构的改变而改变。

(2)动态路由表

动态(dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动生成的路由表。路由器根据路由选择协议(routing protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。

4.路由器选择协议

路由器选择协议是一种网络层协议,它通过提供一种共享路由选择信息的机制,允许路由器与其他路由器通信以更新和维护自己的路由表,并确定最佳的路由选择路径。

路由表由路由协议生成。路由协议更具其生成路由表的方式,可以分为静态路由协议和动态路由协议两种。

(1)静态路由协议:在静态路由协议下,路由信息由管理员配置而成,它适用于小型局域网络(拥有5台以下的路由器)。

优点:静态路由协议运行速度快、占用资源少、配置方法简单的特点。

缺点:网络中的状态发生变化,需要修改路由信息,工作量大,管理和配置的难度也较大。

(2)动态路由协议

动态路由协议根据路由信息更新方式的不同,可以分为距离矢量路由协议和链路状态路由协议两种。

距离矢量(Distance Vector)路由协议采用距离矢量路由选择算法,确定到网络中任一链路的方向与距离,如RIP协议。

链路状态(link state)路由协议创建整个网络的准确拓扑,以计算路由器到其他路由器的最短路径,如OSPF、IS-IS等。

2.5.2 路由器的配置

1.路由器的基本配置

华为路由器、交换机等数据网络产品都采用通用路由平台(Versatile Routing Platform,VRP),华为路由器与交换机的命名及操作类似。

以华为AR系列路由器为例,配置路由器的连接方式,使用专用的配置线缆将路由器的console端口(配置端口)与计算机的串行口(RS-232接口)相连,然后打开计算机中的仿真端进行连接。

设备默认用户名为admin,密码为Admin@huawei。

用户通过console端口配置路由器操作如下。

#设置系统的日期、时间和时区。

<Huawei>clock timezone BJ add 08:00:00

<Huawei>clock datetime 20:10:00 2025-09-25#设置设备名称和管理IP地址。

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname Router

[Router]interface GigabitEthernet 0/0/0

[Router-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.10.1.2 24

[Router-GigabitEthernet0/0/0]quit#设置telnet用户的级别和认证方式。

[Router]telnet server enable

[Router]user-interface vty 0 4

[Router-ui-vty0-4]user privilege level 15

[Router-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[Router-ui-vty0-4]quit

[Router]aaa

[Router-aaa]local-user admin password cipher huawei123

[Router-aaa]local-user admin service-type telnet

[Router-aaa]quit#进入Windows的命令提示符,通过telnet方式登录设备。

#回车后,在登录窗口输入用户名和密码,出现用户视图的命令提示符。

<Huawei>telnet 10.10.1.2

Press CTRL_] to quit telnet mode

Trying 10.10.1.2 ...

Connected to 10.10.1.2 ...

Login authentication

Username:admin

Password:

<Router>2.静态路由配置

通过配置静态路由,用户可以认为地制定对某一网络访问时所要经过的路径,网络结构比较简单,且一般到达某一网络所经过的路径唯一的情况下采用静态路由。

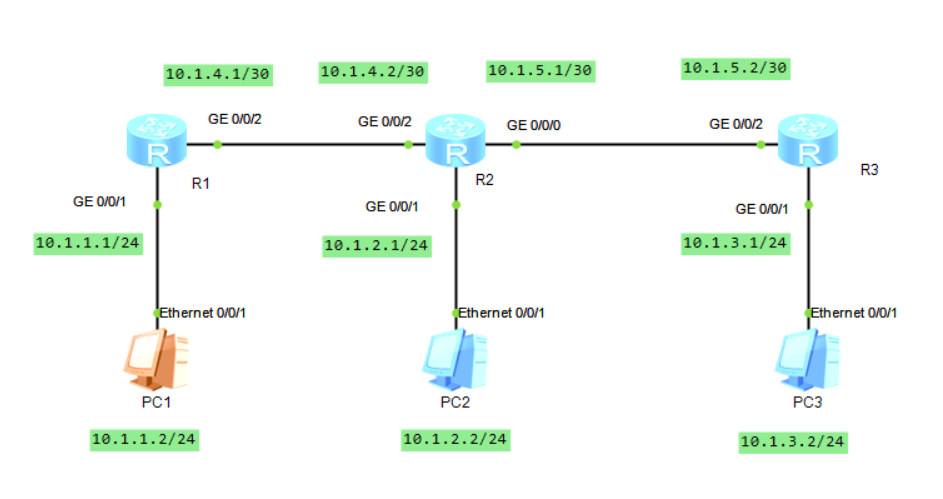

3台路由器分别命名为R1、R2、R3,所使用的接口和相应的IP地址分配如图所示。

路由器R1配置文件

#

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.1 24

#

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.4.1 30

#

[Huawei]ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.4.2

[Huawei]ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.4.2路由器R2配置文件

#

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.4.2 30

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.5.1 30

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

#

[Huawei]ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.4.1

[Huawei]ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.5.2路由器R3配置文件

#

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.5.2 30

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.1 24

#

[Huawei]ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.5.1

[Huawei]ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.5.1通过路由器中配置静态路由以实现路由器R1、R2、R3在IP层的相互连通性,也就是要求PC1、PC2、PC3之间可以相互ping通。

首先在R1路由器上查看静态路由表的信息。可以看到两条静态路由信息,下一跳都指向10.1.4.2。

<Huawei>display ip routing-table protocol static

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Public routing table : Static

Destinations : 2 Routes : 2 Configured Routes : 2

Static routing table status : <Active>

Destinations : 2 Routes : 2

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

10.1.2.0/24 Static 60 0 RD 10.1.4.2 GigabitEthernet

0/0/2

10.1.3.0/24 Static 60 0 RD 10.1.4.2 GigabitEthernet

0/0/2

Static routing table status : <Inactive>

Destinations : 0 Routes : 0接下来在PC1的命令行ping终端PC2,显示如下,结果验证了PC1到PC2在IP层数据可达。

PC>ping 10.1.2.2

Ping 10.1.2.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break

From 10.1.2.2: bytes=32 seq=1 ttl=126 time=16 ms

From 10.1.2.2: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=31 ms

From 10.1.2.2: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=16 ms

From 10.1.2.2: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=16 ms

From 10.1.2.2: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=31 ms

--- 10.1.2.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 16/22/31 ms2.5.3 配置路由协议

路由选择协议分为距离矢量、链路状态和平衡混合3种。

距离矢量(distance vector)路由协议计算网络中所有链路的矢量和距离,并以此为依据确认最佳路径。典型的距离矢量路由协议是RIP。

链路状态(link state)路由协议使用为每个路由器创建的拓扑数据库来创建路由表,每个路由器通过此数据库建立一个整个网络的拓扑图。在拓扑图的基础上通过相应的路由算法计算出通往各目标网段的最佳路径,并最终形成路由表。典型的链路状态路由协议是OSPF(open shortest path first,开放最短路径优先)路由协议。

平衡混合(balanced hybrid)路由协议结合了链路状态和距离矢量两种协议的优点,此类协议的代表是BGP(边界网关协议)。

1.配置RIP协议

RIP使用非常广泛,它简单、可靠,便于配置。RIP版本2还支持无类别域间路由选择(CIDR)、可变长子网掩码和不连续的子网,并且使用组播地址发送路由信息。

RIP只适用于小型的结构网络,因为它允许的最大跳数为15,任何超过15个站点的目的地均被标记为不可达。

RIP每隔30s广播一次路由信息。

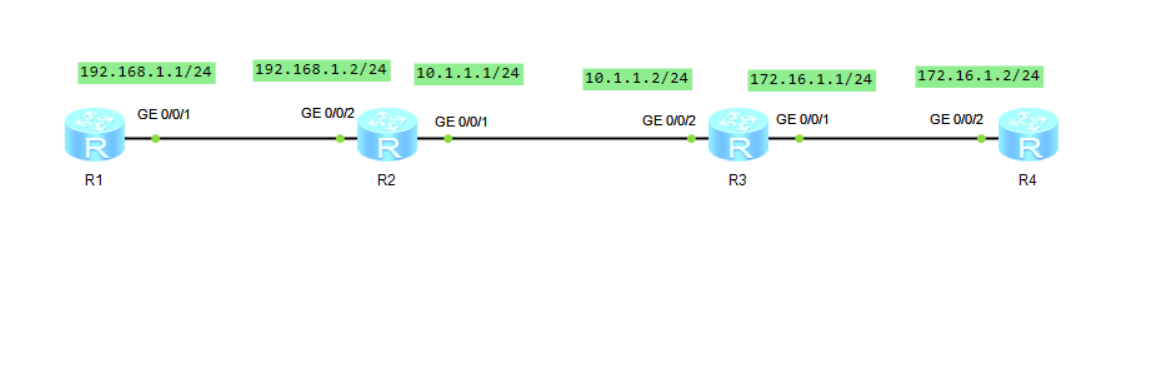

示例:

#配置路由器R1接口的IP地址。

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1. 24R2、R3、R4的配置与R1配置相似。

#配置路由器R1的RIP功能。

[R1]rip

[R1-rip-1]network 192.168.1.0

[R1-rip-1]quit#配置路由器R2的RIP功能。

[R2]rip

[R2-rip-1]network 192.168.1.0

[R2-rip-1]network 10.0.0.0

[R2-rip-1]quit#配置路由器R3的RIP功能。

[R3]rip

[R3-rip-1]network 10.0.0.0

[R3-rip-1]network 172.16.0.0

[R3-rip-1]quit#配置路由器R4的RIP功能。

[R4]rip

[R4-rip-1]network 172.16.0.0

[R4-rip-1]quit#查看路由器R1的RIP路由表

[R1]display rip 1 route

Route Flags : R - RIP

A - Aging, G - Garbage-collect

----------------------------------------------------------------------------

Peer 192.168.1.2 on GigabitEthernet0/0/1

Destination/Mask Nexthop Cost Tag Flags Sec

10.0.0.0/8 192.168.1.2 1 0 RA 27

172.16.0.0/16 192.168.1.2 2 0 RA 27从路由表中可以看出,RIP-1发布的路由信息使用的是自然掩码。

分别在路由器R1、R2、R3、R4配置RIP-2,在路由器R1上配置如下,其他路由器上配置方法相同。

#在路由器R1上配置RIP-2。

[R1]rip

[R1-rip-1]version 2

[R1-rip-1]quit#查看路由器R1的RIP路由表。

[R1]display rip 1 route

Route Flags : R - RIP

A - Aging, G - Garbage-collect

----------------------------------------------------------------------------

Peer 192.168.1.2 on GigabitEthernet0/0/1

Destination/Mask Nexthop Cost Tag Flags Sec

10.1.1.0/24 192.168.1.2 1 0 RA 24

172.16.1.0/24 192.168.1.2 2 0 RA 24从路由表中可以看出,RIP-2发布的路由中带有更为精确的子网掩码信息。

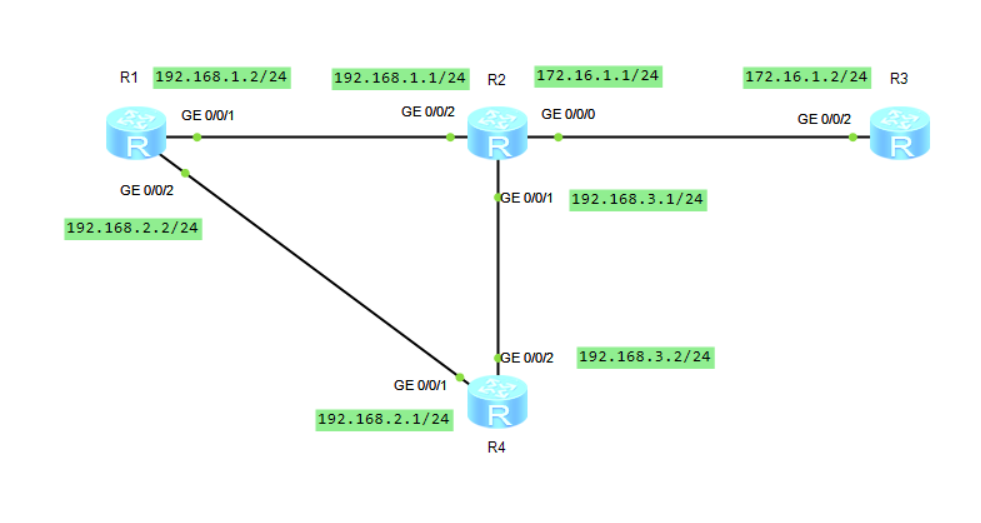

2.RIP与BFD联动

双向转发检测(BFD)是一种用于检测邻居路由器之间链路故障的检测机制,它通常与路由协议联动,通过快速感知链路故障并通告使得路由协议能够快速地重新收敛,从而减少由于拓扑变化导致的流量丢失。

示例:

#配置路由器R1接口的IP地址。

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.2 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.2 24

[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit#配置路由器R1的RIP的基本功能。

[R1]rip

[R1-rip-1]version 2

[R1-rip-1]network 192.168.1.0

[R1-rip-1]network 192.168.2.0

[R1-rip-1]quit路由器R2、R3、R4的配置与路由器R1相似。

#查看路由器R1、R2、以及路由器R4之间已经建立的邻居关系,以路由器R1的显示为例。

[R1]dis rip 1 neighbor

---------------------------------------------------------------------

IP Address Interface Type Last-Heard-Time

---------------------------------------------------------------------

192.168.1.1 GigabitEthernet0/0/1 RIP 0:0:12

Number of RIP routes : 2

192.168.2.1 GigabitEthernet0/0/2 RIP 0:0:24

Number of RIP routes : 1#查看完成配置的路由器之间互相引入的路由信息,以路由器R1的显示为例。

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 12 Routes : 13

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

172.16.1.0/24 RIP 100 1 D 192.168.1.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.2 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.1.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.2 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.3.0/24 RIP 100 1 D 192.168.1.1 GigabitEthernet

0/0/1

RIP 100 1 D 192.168.2.1 GigabitEthernet

0/0/2

255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0由路由表可以看出,去往目的地172.16.1.0/24的下一跳地址是192.168.1.1,出接口是GigabitEthernet0/0/1,流量在主链路路由器R1-R2上进行传输。

#配置路由器R1上所有接口的BFD特性。

[R1]bfd

[R1-bfd]quit

[R1]rip 1

[R1-rip-1]bfd all-interfaces enable //启用bfd功能。

[R1-rip-1]bfd all-interfaces min-rx-interval 100 min-tx-interval 100 detect-mult

iplier 10 //配置最小发送、时间间隔、检测时间倍数。

[R1-rip-1]quitR2的配置与此相似。

完成配置之后,在路由器R1上执行命令,查看路由器R1与R2之间,R1和R4之间建立起的BFD会话。以路由器R1为例。

[R1]display rip 1 bfd session all

LocalIp :192.168.1.2 RemoteIp :192.168.1.1 BFDState :Up

TX :100 RX :100 Multiplier:10

BFD Local Dis :8192 Interface :GigabitEthernet0/0/1

Diagnostic Info:No diagnostic information

LocalIp :192.168.2.2 RemoteIp :192.168.2.1 BFDState :Up

TX :100 RX :100 Multiplier:10

BFD Local Dis :8193 Interface :GigabitEthernet0/0/2

Diagnostic Info:No diagnostic information通过以下步骤验证配置结果。

#在路由器R2的接口GigabitEthernet0/0/2上执行shutdown命令,模拟链路故障。

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2

[R2-GigabitEthernet0/0/2]shutdown#查看R1的BFD会话信息,可以看到路由器RI及R2之间不存在BFD会话信息,只有R1和R4之间的BFD信息。

[R1]display rip 1 bfd session all

LocalIp :192.168.2.2 RemoteIp :192.168.2.1 BFDState :Up

TX :100 RX :100 Multiplier:10

BFD Local Dis :8193 Interface :GigabitEthernet0/0/2

Diagnostic Info:No diagnostic information#查看R1的路由表。

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 9 Routes : 9

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

172.16.1.0/24 RIP 100 2 D 192.168.2.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.2 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.3.0/24 RIP 100 1 D 192.168.2.1 GigabitEthernet

0/0/2

255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0由路由表可以看出,在主链路发生故障之后,备份链路R1-R4-R2被启用,去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址是192.168.2.1,出接口为GigabitEthernet0/0/2。

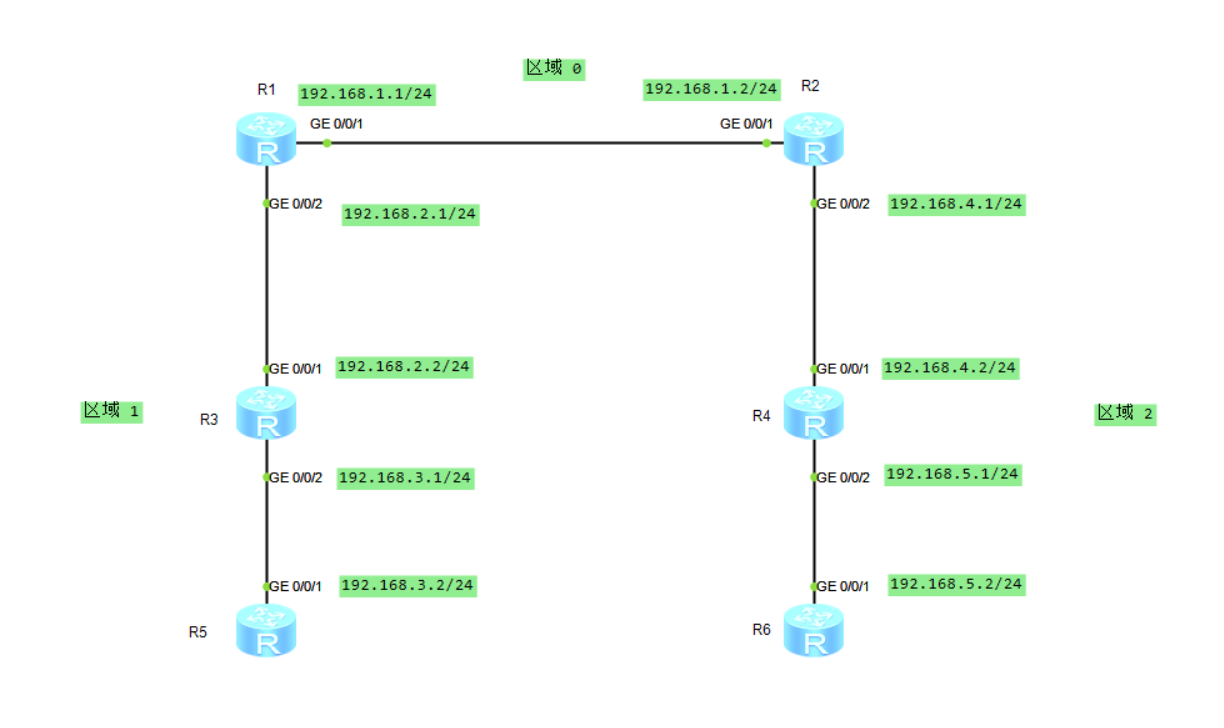

3.配置OSPF协议

开放最短路径优先(OSPF)协议是重要的路由选择协议。它是一种链路状态路由选择协议,是由Internet工程任务组开发的内部网关协议(IGP),用于在单一自治系统(AS)内决策路由。

链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。

OFPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。

自治系统:自治系统包括一个单独管理实体下所控制的一组路由器,OSPF是内部网关路由协议,工作于自治系统内部。

链路状态:所谓链路状态,是指路由器接口的状态,如Up、Down、IP地址、网络类型以及路由器和它邻接路由器间的关系。链路状态信息通过链路状态通告(LSA)扩散到网上的每台路由器。每台路由器根据LSA信息建立一个关于网络的拓扑数据库。

最短路径优先算法:OSPF协议使用最短路径预先算法,利用从LSA通告得来的信息计算每一个目标网络的最短路径,以自身为根生成一棵树,包含了到达每个目的网络的完整路径。

路由标识:OSPF的路由标识是一个32位的数字,它在自治系统中被用来唯一识别的路由器。默认使用最高回送地址,若回送地址没有被配置,则使用物理接口上最高的IP地址作为路由器标识。

邻居和邻接:OSPF在相邻路由器间建立邻接关系,使它们交换路由信息。邻居是指共享同一网络的路由器,并使用hello包来建立和维护邻居路由器间的关系。

区域:OSPF网络中使用区域(area)来为自治系统分段。OSPF是一种层次化的路由选择协议,区域0是一个OSPF网络中必须具有的区域,也称为主干区域,其他所有区域要求通过区域0互连到一起。

示例:

#配置R1路由器接口的IP地址。

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname R1

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit#在路由器R1上配置OSPF基本功能。

[R1]router id 1.1.1.1

[R1]ospf

[R1-ospf-1]area 0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit

[R1-ospf-1]area 1

[R1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.2.0 0.0.0.255

[R1-ospf-1-area-0.0.0.1]quit

[R1-ospf-1]quit#在路由器R2、R3、R4、R5、R6路由器的配置与R1相似。

#在路由器R1上查看路由表

<R1>dis ip rout

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 13 Routes : 13

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.3.0/24 OSPF 10 2 D 192.168.2.2 GigabitEthernet

0/0/2

192.168.4.0/24 OSPF 10 2 D 192.168.1.2 GigabitEthernet

0/0/1

192.168.5.0/24 OSPF 10 3 D 192.168.1.2 GigabitEthernet

0/0/1

255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0从路由器R1的路由表上可以看出,已经显示了全部的路由。

#在路由器R5与路由器R6之间的连通性,在R5带源地址ping命令测试。

<R5>ping -a 192.168.3.2 192.168.5.2

PING 192.168.5.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 192.168.5.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=251 time=230 ms

Reply from 192.168.5.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=251 time=80 ms

Reply from 192.168.5.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=251 time=100 ms

Reply from 192.168.5.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=251 time=60 ms

Reply from 192.168.5.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=251 time=60 ms

--- 192.168.5.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 60/106/230 ms#查看路由器R1的OSPF邻居。

<R1>display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(GigabitEthernet0/0/1)'s neighbors

Router ID: 2.2.2.2 Address: 192.168.1.2

State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1

DR: 192.168.1.1 BDR: 192.168.1.2 MTU: 0

Dead timer due in 32 sec

Retrans timer interval: 5

Neighbor is up for 00:10:10

Authentication Sequence: [ 0 ]

Neighbors

Area 0.0.0.1 interface 192.168.2.1(GigabitEthernet0/0/2)'s neighbors

Router ID: 3.3.3.3 Address: 192.168.2.2

State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1

DR: 192.168.2.1 BDR: 192.168.2.2 MTU: 0

Dead timer due in 39 sec

Retrans timer interval: 5

Neighbor is up for 00:08:31

Authentication Sequence: [ 0 ] #显示路由器R1的OSPF路由信息。

<R1>display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Routing Tables

Routing for Network

Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area

192.168.1.0/24 1 Transit 192.168.1.1 1.1.1.1 0.0.0.0

192.168.2.0/24 1 Transit 192.168.2.1 1.1.1.1 0.0.0.1

192.168.3.0/24 2 Transit 192.168.2.2 3.3.3.3 0.0.0.1

192.168.4.0/24 2 Inter-area 192.168.1.2 2.2.2.2 0.0.0.0

192.168.5.0/24 3 Inter-area 192.168.1.2 2.2.2.2 0.0.0.0

Total Nets: 5

Intra Area: 3 Inter Area: 2 ASE: 0 NSSA: 0 2.5.4 设备日志

1.信息中心

信息中心是设备的信息枢纽。设备产生的信息分为log、trap和debug三类。信息统一发送往信息中心,通过信息中心的统一管理和控制,实现信息的灵活输出。

| 信息类型 | 内容描述 |

|---|---|

| log | log信息主要记录用户操作、系统障、系统安全等信息,包括用户日志和诊断日志。用户日志供用户查看,诊断日志供定位问题。 |

| trap | trap信息是系统检测到故障而产生的通知,主要记录故障等系统状态信息。这类信息不同于log信息,其最大的特点是需要及时通知、提醒管理用户、对时间敏感。 |

| debug | debug信息是系统对设备内部运行的信息输出,主要用于跟踪设备内部运行的轨迹。只有在设备上打开相应模块的调试开关,设备才能产生debug信息。 |

设备产生的信息可以向远程终端、控制台、log缓冲区、日志文件、SNMP代理等方向输出信息。

为了便于各个方向信息的输出控制,信息中心定义了10条信息通道,通道之间独立输出,互不影响。

| 信息通道 | 输出方向 |

|---|---|

| 0 console | 控制台 |

| 1 monitor | 远程终端 |

| 2 LogHost | 日志主机 |

| 3 TrapBuffer | Trap缓冲区 |

| 4 LogBuffer | Log缓冲区 |

| 5 SNMP Agent | SNMP代理 |

| 6 Channel 6 | |

| 7 Channel 7 | |

| 8 Channel 8 | |

| 9 Channel 9 | 日志文件 |

2.信息的格式

(1)log信息的输出格式

| <int 16> | TimeStamp | TimeZone | HostName | %% | dd | moduleName | Severity | Brief | (1) | DDD | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前导符 | 时间戳 | 时区 | 主机名 | 华为标识 | 版本号 | 模块名 | 日志级别 | 信息摘要 | 日志标识 | 流水号 | 详细信息 |

(2)trap信息的输出格式

| # | TimeStamp | TimeZone | HostName | moduleName | Severity | Brief | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 信息类型 | 时间戳 | 时区 | 主机名 | 模块名 | 日志级别 | 信息摘要 | 详细信息 |

(3)日志的格式

| TimeStamp | HostName | %% | dd | moduleName | Severity | Brief | (L) | count | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 时间戳 | 主机名 | 华为标识 | 版本号 | 模块名 | 日志级别 | 信息摘要 | 日志标识 | 信息计数 | 详细信息 |

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| 前导符 | 在向日志主机发送信息的时候添加前导符,在设备本地保存信息时不加前导符 |

| 时间戳 | 发向日志主机的日志时间字段,默认是UTC时间,可以配置为本机时间。时间戳与主机名之间用一个空格隔开 |

| 主机名 | 主机名是本机系统名,默认为"quidway"。主机名与模块名之间用一个空格隔开 |

| 华为标识 | "%%"为华为公司的厂商标识符,用来标识该日志是由华为产品输出 |

| 版本号 | "dd"是两位数字的版本号,用来标识该日志格式的版本,从01开始编号 |

| 模块名 | 该字段表示日志是由哪个模块产生的,模块名与级别之间用一个斜杠(/)隔开 |

| 日志级别 | 日志的级别共分为8级,从0~7。级别与信息摘要之间用一个斜杠(/)隔开 |

| 信息摘要 | 信息摘要是一个短语,代表了该信息的内容概要,也称作助记符 |

| 日志标识 | "(1)"用来标识该信息为日志信息。 1:log信息 d:诊断日志信息 t:trap信息 |

| 日志流水号 | 默认情况下,日志信息可以向控制台、log缓冲区、日志文件和VTY/TTY终端发送。 |

| 信息计数 | 该字段表示日志的序列号 |

| 详细信息 | 详细信息是各个模块实际向信息中心输出的字符串信息,由各个模块在每次输出时填充,详细描述该日志的具体内容 |

在华为网络设备中,日志级别以0~7标识,分为8个级别。每个级别的具体含义如下。

| 日志级别 | 定义 | 说明 |

|---|---|---|

| 0 | emergency | 极其紧急的错误 |

| 1 | alert | 需立即纠正的错误 |

| 2 | critical | 较为严重的错误 |

| 3 | errors | 出现了错误 |

| 4 | warning | 警告,可能存在某种差错 |

| 5 | notification | 需注意的信息 |

| 6 | informational | 一般提示信息 |

| 7 | debug | 细节的信息 |

3.日志的查看和保存

(1)日志的查看和保存方式

在华为设备中,网络管理人员要查看系统的日志信息,可以有以下几种方式:

在设备上使用display logbuffer查看保存在日志缓存中的内容;

将指定级别的log信息上传值FTP或者TFTP服务器上,在服务器上保存并查看;

将指定级别的log信息输出到不同的日志主机,维护人员通过查询日志信息,了解设备的运行情况;

信息中心向网关中心发送trap信息,网管通过接收到的trap信息,监控设备的运行状态;

信息中心向控制台发送debug信息,维护人员通过debug信息来调试设备。

(2)配置向日志服务器发送日志信息。

交换机配置代码如下:

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname Switch

[Switch]interface vlanif 1

[Switch-Vlanif1]ip address 192.168.1.2 24

[Switch-Vlanif1]quit

[Switch]info-center enable //使能信息中心

[Switch]info-center channel 6 name loghost1 //指定发送日志的通道

[Switch]info-center source ip channel 6 log level warning //指定发送日志的级别

[Switch]info-center loghost source vlanif 1 //配置信息中心日志主机发送源为vlanif 1

[Switch]info-center loghost 192.168.1.1 channel 6 //配置信息中心日志主机IP为192.168.1.1对日志服务器进行配置。配置日志服务器的IP地址,以及日志服务器上的TFTP服务器或者FTP服务器。

配置完成后,即可在日志服务器上接收交换机发送的warning级别的日志信息。

(3)配置向日志服务器分类发送日志信息

由于网络设备的日志类型较多,为了便于查看和管理,可以将不同类型的日志使用不同的日志服务器接收。

交换机Switch分别与4个日志主机Server1~4相连且路由可达。网络维护人员希望不同的日志主机接收不同类型和严重级别的log信息,同时,希望能够保证日志主机接收log信息的可靠性,以便对设备不同模块产生的信息进行实时监控。

为了实现以上的目标,可以采用如下的配置思路:

使能信息中心功能;

配置交换机Switch向日志主机Server1发送由FIB模块和IP模块产生的严重等级为Notification的log信息;Server3作为Server1的备份设备。交换机Switch向日志主机server2发送由ppp模块和AAA模块产生的严重等级为warning的日志信息;server4作为server2的备份设备;

在server端配置日志主机,以实现网络管理员能够在日志主机上接收router产生的log信息。

具体的配置代码如下:

(1)使能信息中心功能。

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname Switch

[Switch]info-center enable(2)配置向日志主机发送log信息的信息通道和输出规则

#命名信息通道

[Switch]info-center channel 6 name loghost1

[Switch]info-center channel 7 name loghost2 #配置log信息输出到日志主机所使用的信息通道

[Switch]info-center loghost 10.1.1.1 channel loghost1

[Switch]info-center loghost 10.2.1.1 channel loghost2

[Switch]info-center loghost 10.1.1.2 channel loghost1

[Switch]info-center loghost 10.2.1.2 channel loghost2 #配置向日志主机通道输出log信息的规则

[Switch]info-center source fib channel loghost1 log level notification

[Switch]info-center source ip channel loghost1 log level notification

[Switch]info-center source ppp channel loghost2 log level warning

[Switch]info-center source aaa channel loghost2 log level warning(3)配置发送日志信息的源接口。

[Switch]info-center loghost source gigabitehternet 1/0/0在交换机上完成以上配置后,需要再server端配置日志主机,日志主机可以是安装UNIX或Linux操作系统的主机,也可以是安装第三方日志软件的主机。