2025年Q4,上市公司Elastic对JinaAI的收购,

在掌声中落幕。

嵌入模型(Embedding)赛道的故事也降温了。

JinaAI是LLM时代的新秀,

在嵌入模型领域拥有成熟技术栈。

嵌入模型不是新玩意,

在AI基础设施领域,

是有一定历史的"常用组件"。

或者说,在AI理解世界方式的演进道路上,

"嵌入模型"这一组件不可或缺。

而Elastic公司,

则在荷兰阿姆斯特丹成立,

纽交所上市,

尤其擅长检索与日志分析软件,

Elastic当年虽然是搜索和AI基础设施公司,

但选择了更为传统和严格的纽交所,

体现它作为企业级基础设施厂商,

(比如Snowflake)的一种稳重定位。

从纯技术角度讲,是一家中间件平台,

Elastic收购的原因是啥?

看上去,中间件公司购买了AI新贵,

耳熟能详的答案是,

Elastic补齐其在模型,

工具链和开发者体验层面短板,

从而把产品链条做得更完整。

文本嵌入模型已趋于成熟,

成为AI基础设施的一部分。

在AI基础设施被云厂商通吃的周期里,

赶紧把"技术流量"转成"被收购的价值"实属正解。

在我看来,嵌入模型虽然不再是黄金极热赛道,

但它依然在产业里是螺丝钉般的存在。

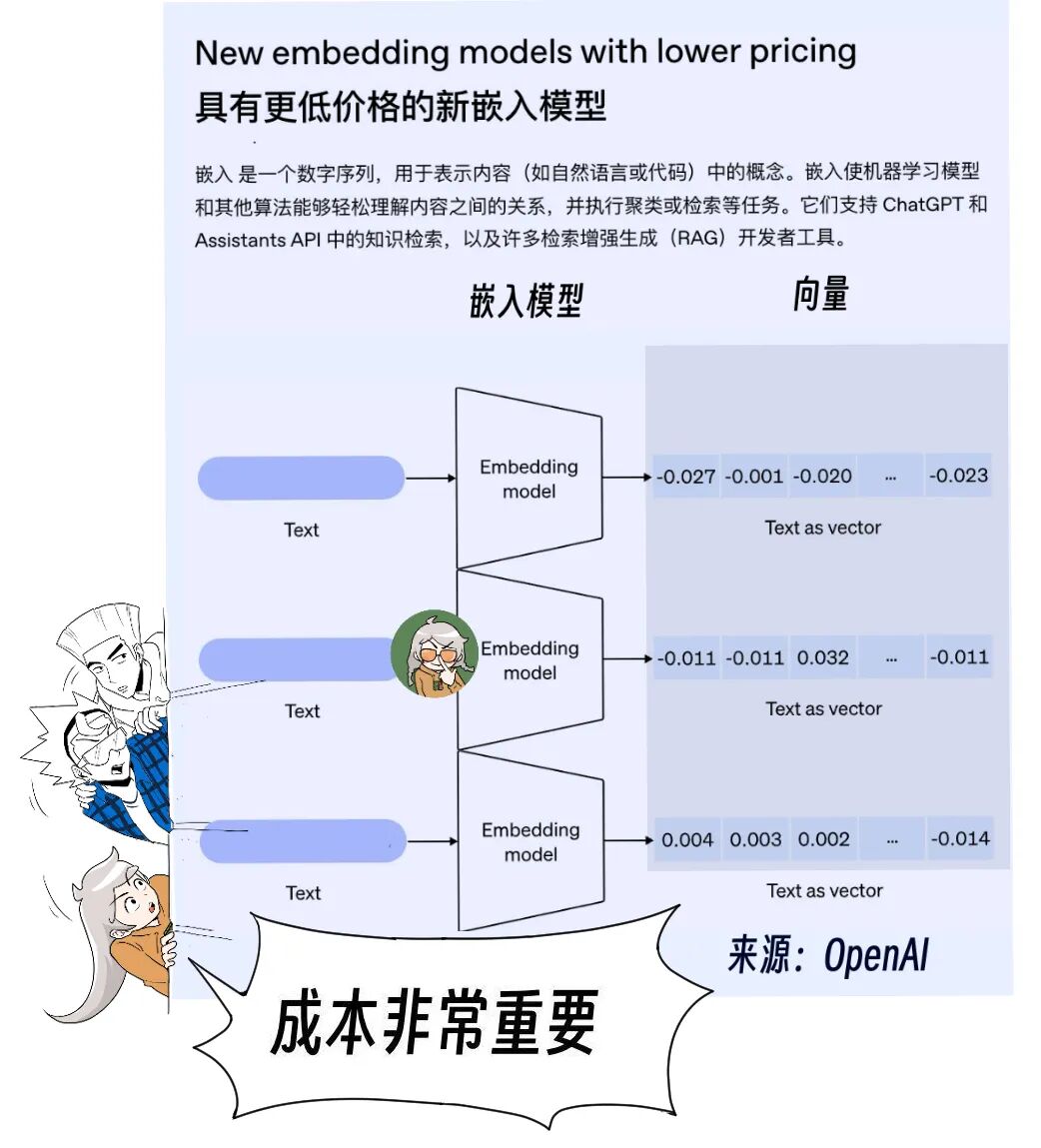

文本向量化

(embedding,

文本经过嵌入模型后的向量表示过程),

正在演变成一种成熟的通用能力。

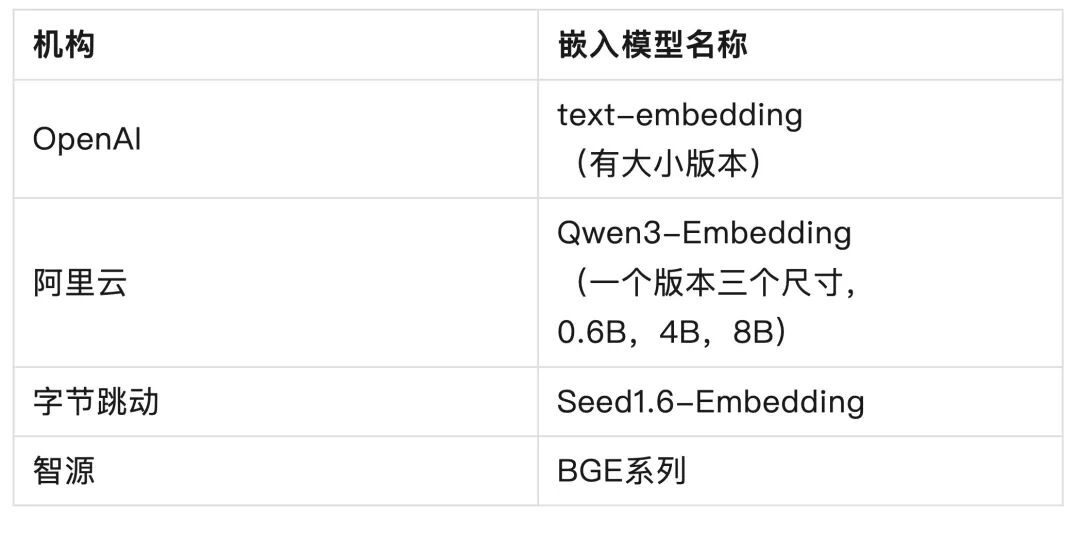

嵌入模型竞品不少,且开源,

不难发现,OpenAI、阿里Qwen头部公司几家,

都有嵌入模型,

不过OpenAI发布的最早,

可以追溯到 2022 年 12 月;

除了提高性能之外,一直发力于降成本;

也就是检索的成本越来越低。

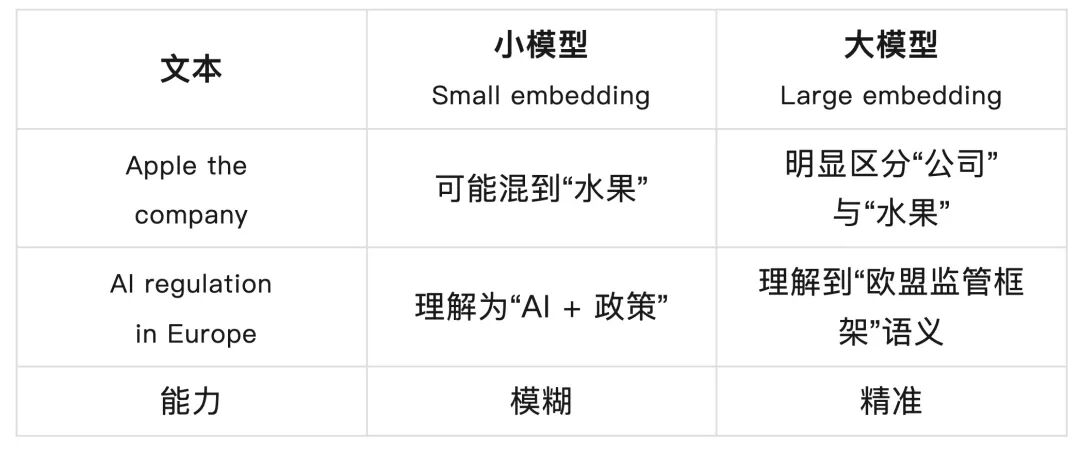

嵌入模型越大,成本越高,

消耗更多的计算、内存和存储资源。

这里说嵌入模型大,

就是向量维度高的意思。

好比,

小是模糊照片,

看得快但细节少;

大是高清照片,

细节丰富但文件大。

要不要"开高清",

取决于你想看多细。

我观察到的情况是:

观察一,

嵌入模型对大模型公司意味着什么呢?

头部大模型团队会顺手做一个,

简单说,只是"顺手礼包",不是战略高地。

那么嵌入模型还有什么玩头?

观察二,文本嵌入的门槛在被快速抹平。

几年前,"谁能把语义检索做顺滑"还算差异化,

但到今天,跑出一个能用的嵌入模型并不难。

开源模型、现成的训练脚本、乃至商用API,

足够让大多数团队低成本起步。

有技术小哥哥告诉我:

"BAAI General Embedding和JinaAI,

打得有来有回,他们就在这两款之间换着用,

哪个好用换哪个。"

我在智源有一个朋友,他告诉我,

BAAI General Embedding的主要技术骨干,

是一位低调大佬,

直接汇报给王仲远,

虽然我给他发了邮件,

但是为了不给猎头送炮弹,

本文不实名大佬名讳。

技术小哥哥们常说,

谁的开源新版本好,

就用谁的,何必买单?

这句闲谈的背后,

付费意愿随之蒸发。

嵌入模型很容易做好吗?

答案是否定的。

当答案是否定的,

这就得到了我的第三个观察,

嵌入模型:门槛虽低,做精不易。

现在的嵌入模型市场很清晰地分成两种:

入门级和企业级;

做出一个能用的,并不困难:

经验有且丰富,

我几年前写电商推荐系统(阿里和京东)的时候,

就写过类似组件。

我的理解是:

"嵌入模型就像是给语言拍'X 光'------

它不生成句子,而是揭示"语义的形状"。

有了这些语义坐标,AI 才能真正知道,

哪两句话'意思差不多',

哪两篇文档'八竿子打不着'。"

现在有开源用起来更爽。

入门级用于轻量级应用;

企业级适合复杂语义检索场景,

RAG 高质量高要求场景。

紫东太初多模态检索算法负责人,

高级算法经理郭海云博士,

她告诉"亲爱的数据":

"嵌入模型更强调通用性,

而不是微调以契合特定业务域,

从创新研发技术上来说,

这个似乎不是难点了,

更多的是工程实现的巧妙权衡。"

类似技术重点包括,

如何在有限资源上保持泛化能力?

又如何将文本、表格、

图像、代码等多模态特征,

融合到一个稳定向量空间。

看上去,能否在这些工程化难题上长期交付,

还是要看团队技术水平。

另外,别忘了另一类需求:

是快速试点和中小团队落地。

这个需求,

基本上被JinaAI的开源模型很好地解决了。

问题来了,

JinaAI靠什么上岸?

它家的优势更准确地说是,

差异化,而非绝对领先。

具体来说:JinaAI在开源社区的传播力、

对开发者友好的工具链、

以及易上手组件的能力,

确实让它在快速试点和中小团队落地上具有优势。

这些特点是它的差异化,

也是Elastic有意收购或合作的逻辑所在。

相信大家也看出来了,

嵌入模型不是护城河,

是螺丝钉,

客户需求不同,

螺丝钉的型号就不同。

还有的客户关心:

成本能否压到可用水平?

索引更新能否实时跟上?

表格、图像、视频等非文本数据,

能否被统一纳入检索?

我找到了一位原大厂嵌入模型资深研发,

我认为,他来评价这件事足具资格,

原因是,

他是中国第一代大厂嵌入模型开源技术主力,

不仅如此,他的身份,

已经从技术转型为全栈产品经理,

也有自己的收费AI产品。

很可惜,他不愿意实名,

不过我相信,一些投资人能猜出来,圈子很小。

他告诉我:

"Embedding都我自己弄的,再用ONNX,

"把PyTorch框架上的模型编译成C++高速版",

这样就能让BERT在CPU上飞起来。

他对比了在端上部署JinaAI的嵌入模型的情况,

对JinaAI的吐槽是:

JinaAI那些模型太大端上不适合。

其厂商官方还停留在"PyTorch"的原始时代,

自然被吐槽"又大又慢"。

他特意提到,他的方案,

比JinaAI(用Pytorch)推理效率高接近一倍。

嵌入模型有两种技术路线,

Istari企业智能创始人,

杨荟博士告诉我:

"嵌入模型的结构和LLM可以是一套

(比如LLM 架构去掉中间几层),

也可以不是一套的。"

一种是从 LLM 削出来的"Encoder子模型"。

另一种是专门为了相似度检索优化的模型,

或者说Encoder-only模型。

第二种技术路线的模型不依赖LLM,

而是独立训练的语义编码器,

结构上依然是Transformer,

但细节上做了很多"工程强化"。

嵌入模型要被下游的RAG消费,

或者说和RAG配合使用。

RAG流程有这样几个步骤:

1.把企业已有数据(文档、代码、FAQ、图像等)

预先做向量化,存进向量数据库。

2.查询阶段(实时)把用户输入的query转换成embedding,

3.用户问题和企业已有数据embedding在同一个向量空间里对齐。

4.把检索到的上下文就是"专有数据"补充给LLM。

这样一来,

大模型就能"理解"企业内部数据,

即使它原本没训练过这些文档。

如果你仔细观察,

会发现一个微妙的变化,

竞争已经转向多模态。

文本向量化的精度差异,

在很多场景里已经不足以形成强壁垒。

行业叙事的重心已经开始移动。

文本向量化的红利期正在结束:

模型趋同,生态成熟,增量创新有限。

嵌入模型是"找资料"的工具,

长上下文是"读资料"的范围。

多模态嵌入模型,

正在成为新的机会窗口。

又或者是不得不踢的加时赛。

把图像、音频、

视频、代码等复杂数据,

压缩进一个可用的语义空间,

并能被下游------RAG(检索增强生成)有效消费,

这才是2025年之后的真正战场。

谁能解决多模态的"粒度对齐"与"上下文整合",

谁就能在下一个周期里拔得头筹。

整个行业往多模态方向上的加速被推动了。

RAG是业界当红解决方案,

也是嵌入模型消费的大头,

若RAG没前途,嵌入模型也没有前途了,

我观察到有如下行业观点的碰撞:

正方观点:

"模型长上下文能力的增长,

正在降低RAG的必要性。"

此方观点认为:

过去,大模型的上下文窗口有限,

RAG必须非常精准,

把"最有价值的(文档片段)",

向量化后送给模型,

否则就放不下。

而如今,2M级上下文窗口已成为现实,

用户可以直接把长文输入模型,

绕过embedding,

也能获得不错的效果。

换句话说,embedding不再是"必须",

而只是"可选"。

只要大模型能力一直增长,

只要OpenAI这样的企业一直投钱,

只要这场竞赛一直持续,

大于2M的上下文窗口需要用embedding吗?

或者换一种专业技术表达,

当上下文窗口超过 2M tokens 时,

模型是否仍需要通过嵌入模型生成语义向量,

以支持RAG?

当然,2M tokens≈3本《红楼梦》

当然embedding依然可以用。

原来就是很重要,

现在一些场景非必需了。

也就是说,

以前塞不下,

需要嵌入模型精准地"挑出"。

而现在上下文变长(2M+ token),

------可以塞更多候选资料进去,

对"精确召回"的要求没那么高,

嵌入模型的存在价值,

从"必需"变成"辅助"。

长上下文解决的是"能放多少信息";

RAG解决的是,

"如何找到最相关的信息"。

也就是说,

长上下文削弱了对"高精度embedding检索"的刚需,在文本场景的"刚需属性"正在消解。

文本检索与大模型结合的护城河在坍塌。

坐拥1500+企业客户的Elastic,

其客户仍然有大数据量需求,

用嵌入模型作为一个工具没问题,

但它已经不是必备条件。

甚至部分产品已经完全绕开嵌入模型,

效果还要好。

嵌入模型在文本这里的红利期走到尽头,

但多模态数据还没有。

尤其是多种模态的数据,

无法直接用长上下文"硬塞",

必须依赖这种手段,

文本的向量化正在成为成熟组件,

而多模态的向量化仍是行业必争之地。

反方观点上,

紫东太初多模态检索算法负责人,

高级算法经理郭海云博士,

告诉"亲爱的数据":

"我不赞同上述说法。"

郭海云博士参与了,

紫东太初Taichu-mRAG框架的研发,

(通过统一多模态细粒度检索引擎,

与紫东太初多模态大模型协同,

实现了检索召回率,

和端到端问答准确率的双重提升)

她谈到,当前AGI有两大趋势,

会导致模型的长上下文需求越来越高,

RAG的需求并没有降低。

一个趋势是很多场景需要模型进行多模态推理,

推理中,思维链的生成,

会加剧模型输入上下文的长度增长,

另一个趋势是multi-agent技术的发展,

Agent的memory也会增加上下文的长度,

因为交互上下文就是memory的一部分。

尤其当前Agent落地的一大瓶颈就是上下文工程;

上下文太长,信息冗余,

长上下文也还没建模好,

上下文太短又信息不足,

所以需要检索技术精准找到最相关的上下文。

双方观点有分歧主要存在于,

RAG是否会因为大模型能力上涨而重要性下降,

但是,对于"多模态尚有红利",

双方都没有争议。

《作者直到最近才费劲弄清楚的......》

1.质疑美国芯片Etched:AI领域最大赌注的尽头是散热?

10.DeepSeek:为了这口醋,包了这顿饺子,为了数据我造了模型

《AI+医疗》

2.离谱!熬夜三年肝损害,AI博主也靠AI学"续命"医学知识

《超节点系列》

1.对抗NVLink简史?10万卡争端,英伟达NVL72超节点挑起

2.英伟达:『照抄者死』,阿里华为:AI集群狂飙『全解耦』,2025Q3科技观察

3.阿里华为『血战』英伟达AI超节点:悲观者正确,乐观者赚钱,2025Q3科技观察

5.OCP现场 l 北美AI巨头罕见共识ESUN:OpenAI in,Meta in,AMD in,英伟达in,微软in......为了利益『握手』