马斯克AI百科上线即遭维基百科暗讽:88万文章vs700万,人类与机器谁代表未来?

最近,马斯克再次成为科技圈的焦点。他旗下的xAI推出了AI百科全书Grokipedia 0.1 版本,并宣称0.1版本已经优于维基百科。

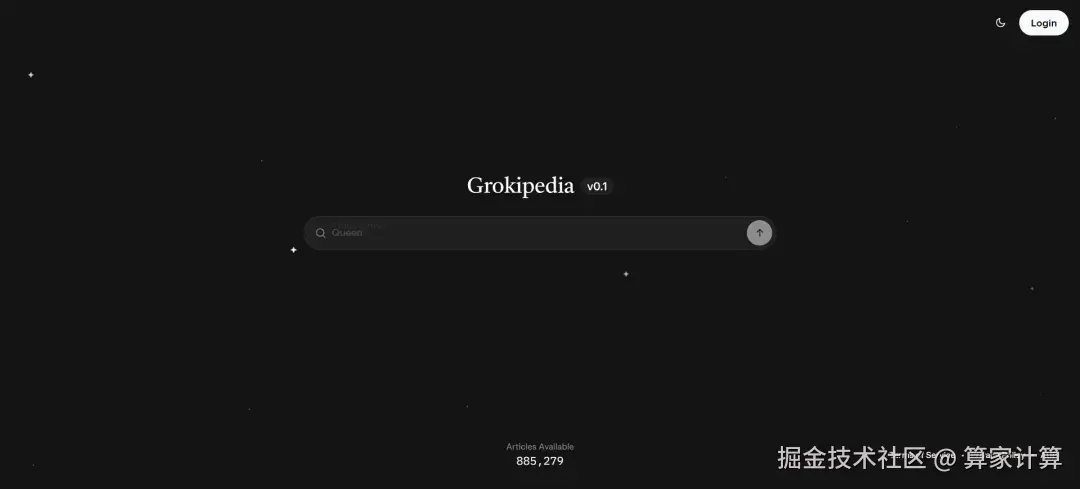

这款"开源版维基百科"目前已经正式上线,官网收录约88.5万篇文章,全部由Grok大模型自动生成。首页仅保留搜索框,风格与维基百科相似。

这一举动直接挑战了运行近25年的维基百科,并引发了双方关于"知识如何产生"的激烈交锋。

马斯克多次批评维基百科"充斥政治正确",并称Grokipedia是"理解宇宙的必要步骤"。

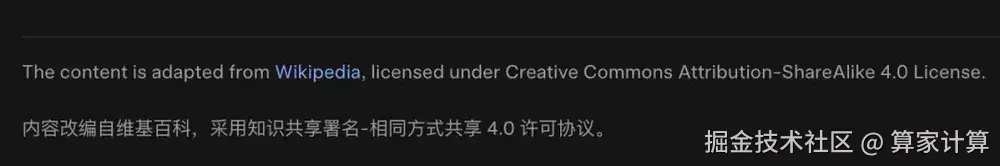

然而,网友和媒体很快发现其内容存在矛盾:一方面,部分条目被指控复制维基百科原文,大量词条的页面底部,甚至出现"内容改编自维基百科......"这样的说明。

另一方面,一些敏感话题(如性别认同、气候变化)的表述被指偏向保守立场,甚至引用阴谋论。例如,性别条目的定义强调"生理二元性",与主流科学界的包容性表述相左。

维基百科的"人类宣言"

作为拥有近25年历史的互联网先驱,维基百科对此也拥有明确的立场。

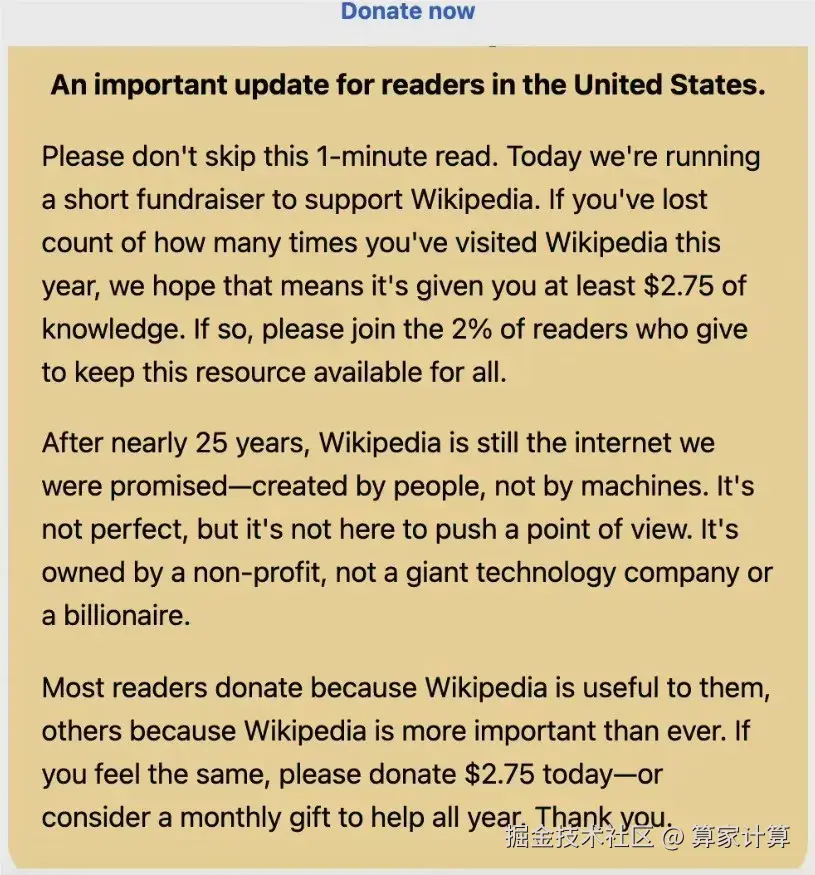

维基百科最近在向美国用户的募捐公告中回应:"经过近25年,我们始终坚持人类创造知识,而非机器"。这份声明虽未直接点名,但字里行间都是对马斯克的暗讽。

维基百科进一步强调,其内容"由非营利组织运营,不属于亿万富翁或科技巨头",直指马斯克的商业身份与AI技术的可控性风险。

维基百科的底气来自其社区生态。全球志愿者共同维护超过700万篇英文文章,内容经过编辑讨论、来源核查与共识博弈。在效率至上的今天,这种协作方式可能不是很高效,但却建立了透明规则和问责机制。

实际上,这场争辩的本质是两种知识生产模式的冲突:

维基百科代表以人为本的路径------知识通过人类协商与修正逐步完善,过程可追溯、结果可质疑。例如,争议条目的编辑历史公开,社区通过讨论达成平衡。

而Grokipedia依赖模型推断,尽管能实时更新,却缺乏透明推理链。同时,AI可能会固化训练数据中的偏见,甚至因幻觉输出错误内容。

在编辑权限方面,维基百科选择向公众开放,决策权分散于社区;Grokipedia则将所有权与控制权集中于xAI。在这种限制下,知识更像是一种"私有产品",而非公共资源。

Grokipedia最大的优势在于速度。例如,对于突发事件,AI可即时生成条目,而维基百科则更多依赖人工审核。

当然,短期内,Grokipedia还是难以取代维基百科。前者文章量仅为后者1/8,且未开放公众编辑,维基百科仍然拥有日均数万名志愿者在持续贡献内容。

维基百科的立场建立在长期实践基础上。经过近四分之一世纪的发展,这个全球最大的在线百科全书始终坚持由人类志愿者共同创作、编辑和维护内容。这种模式看似传统,却蕴含着对知识本质的深刻理解。

维基百科的宣言更像是对AI时代的提问:当技术能模拟知识时,人类的价值是否在于理解、批判与共情?

作为文明共识的结晶,知识并不简单是数据和信息的堆砌,更是人类理解世界的能力体现。

维基百科社区认为,真正有价值的知识需要人类的判断力、上下文理解能力和伦理考量,这些是当前AI技术难以完全复制的。

在信息过载的时代,人们更加珍视可信赖的知识来源。维基百科依靠严格的内容审核机制和社区共识构建起了独特的权威性。人类编辑能够判断信息的真实性、评估来源的可靠性,并在不同观点之间寻找平衡,这些能力超出了现有AI的技术范畴。

尽管大型语言模型能够产出流畅的文本,但它们无法真正理解内容的含义,也无法对信息的真实性负责。这种本质缺陷使得AI难以承担知识构建的重任。

维基百科的选择揭示了知识生产中一个根本性问题:效率与质量之间的平衡。AI能够快速生成内容,但人类才能确保知识的准确性和可信度。

可以预见的是,AI会成不可或缺的工具。基于此,最理想的路径或许不是人类与AI的对立,而是双方优势的有机结合。

大家怎么看?欢迎在评论区交流讨论~