从 "刚性科层" 到 "智能协同":一文读懂 AI 应对国家安全风险的核心逻辑

论文信息

- 论文原标题:人工智能应对国家安全风险:科层化治理的技术重塑之路

- 主要作者及研究机构 :

- 彭勃:上海交通大学国际与公共事务学院、国家安全研究院教授

- 林铭海:上海交通大学国际与公共事务学院、国家安全研究院博士研究生

- 基金项目 :

- 国家社科基金重大项目"超大城市治理的理论逻辑与数字化转型路径研究"(22&ZD171)

- 国家社科基金重点项目"总体国家安全观下特大城市社会治理创新研究"(21AZD047)

- 上海人工智能实验室支持

- 引文格式(GB/T 7714):彭勃,林铭海.人工智能应对国家安全风险:科层化治理的技术重塑之路[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2025,33(10):61-83.

- DOI:10.13806/j.cnki.issn1008-7095.2025.10.002

一段话总结

本文基于风险社会理论 ,聚焦现代风险"乌卡(VUCA)"特性与国家安全科层制治理机制 的结构性张力,指出科层制在应对复合风险时存在认知阻碍、边界封闭、响应迟滞、适应刚性 四大困境;通过分析人工智能依托"算力、大数据、算法"三大引擎形成的自适应学习、多模态信息处理、复杂关联识别、情境感知与系统推理 四大核心技术特性,阐述其对科层治理的系统性重塑(组织结构弹性化、流程体系智能化、决策逻辑系统化、协作方式生态化),并从信息能力建设、决策支持加强、运行机制优化、跨域协作创新四大实践进路提出AI赋能路径,同时指出技术嵌入与组织路径依赖、算法治理与行政责任等理论困境,为国家安全治理现代化提供理论与实践指引(基金支持:国家社科基金重大项目22&ZD171、重点项目21AZD047)。

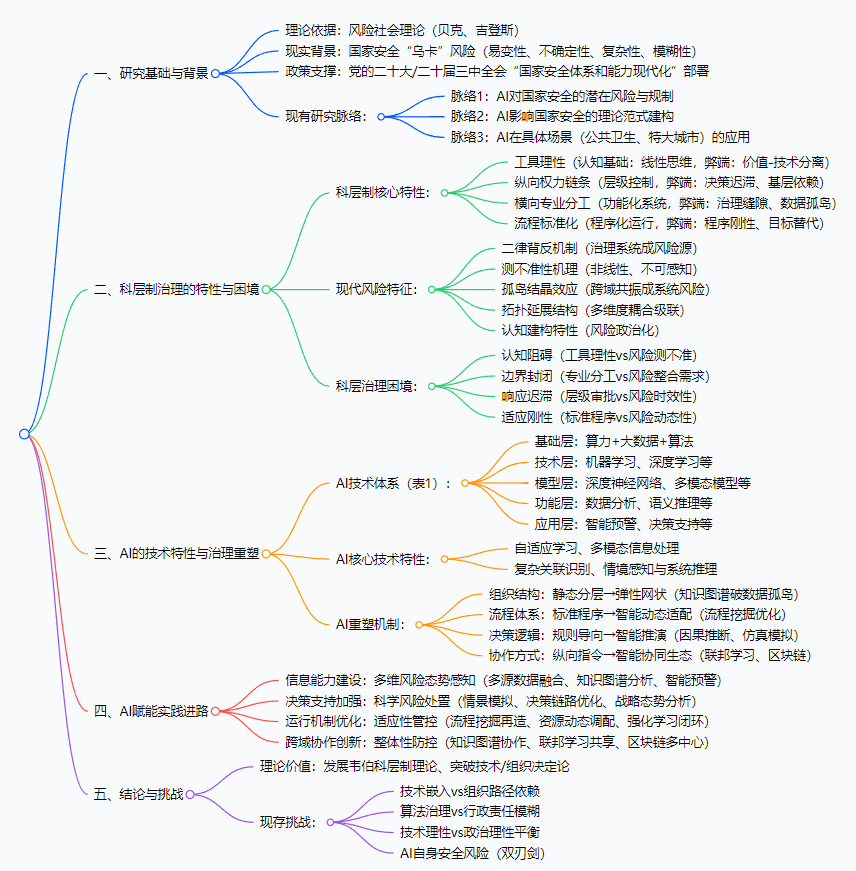

思维导图

详细总结

一、研究背景与理论基础

-

现实与政策背景

- 国家安全定位:治国安邦根本大计,《中华人民共和国国家安全法》界定为"安全状态+保障能力",覆盖"人民、政治、经济、军事、科技"等五大要素,形成"总体国家安全观"。

- 时代挑战:全球化与科技革命下,国家安全风险呈现**"乌卡(VUCA)"特性**(易变性Volatility、不确定性Uncertainty、复杂性Complexity、模糊性Ambiguity),突破传统治理框架。

- 政策支撑:党的二十大部署"国家安全体系和能力现代化",二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》单列该任务(王小洪,2024)。

-

现有研究脉络

学界研究主要分三类,均未聚焦AI对科层治理的深层作用机理:

研究脉络 核心内容 代表文献示例 脉络1:AI的潜在风险与规制 强调AI衍生风险及管控措施 张广胜(2023)《生成式人工智能的国家安全风险及其对策》 脉络2:理论范式建构 分析AI影响国家安全的机理与理念 肖晞等(2023)《人工智能赋能国家安全:理念、机理与路径》 脉络3:具体场景应用 聚焦公共卫生、特大城市等场景 周慎等(2020)《人工智能在突发公共卫生事件管理中的赋能效用研究》 -

理论支撑

- 核心理论:风险社会理论(乌尔里希·贝克),指出社会从"工业社会(财富分配主导)"转向"风险社会(风险分配主导)",现代风险具有"自反性"(科技理性成风险源)。

- 科层制理论:韦伯科层制为工业社会产物,核心特征为工具理性、层级控制、专业分工、流程标准化,存在"一体两面"特性(优势:规范性;弊端:适应刚性)。

二、传统科层化安全治理的结构性困境

-

科层制的核心特性与固有弊端

特性维度 核心内涵 制度优势 固有弊端 工具理性 线性因果思维,追求手段技术合理性 行动可计算、资源效用最大化 价值-技术分离,难应对非线性风险 纵向权力链条 层级明确的指令传导与审批机制 决策统一、协调成本低 决策迟滞(逐级审批)、基层"指令依赖" 横向专业分工 按职能分解治理目标,专业聚焦 提升复杂事务处理效能 部门壁垒(治理缝隙)、数据孤岛 流程标准化 基于规则的程序化运行 行为规范、避免个体干扰 程序刚性(难适配非标准情境)、目标替代 -

现代风险的五大特征(与科层制的张力来源)

- 二律背反机制:治理系统本身成风险源(如抗生素→超级细菌、《巴塞尔协议II》→影子银行风险),挑战工具理性。

- 测不准性机理:风险具有不可感知性、非线性(蝴蝶效应),观测行为干扰风险状态(如流行病爆发性传播),突破科层制"可测量假设"。

- 孤岛结晶效应:分散风险点跨域共振成系统风险(如全球供应链风险:地缘冲突+自然灾害+技术安全),冲击横向专业分工。

- 拓扑延展结构:风险多维度耦合、级联扩散(如经济安全→政治安全),与层级审批的时效性冲突。

- 认知建构特性:风险受话语权力影响(如疫情政治化),挑战科层制"专家理性"假设。

-

科层治理的四大具体困境

- 认知阻碍:工具理性的线性思维与风险"测不准性、二律背反"失配,无法精准把握风险本质。

- 边界封闭:横向分工导致部门壁垒、数据孤岛,与风险"孤岛结晶"的整合需求矛盾,形成治理缝隙。

- 响应迟滞:纵向层级审批机制(如集权决策、基层授权不足),无法匹配风险"拓扑延展"的时效性需求。

- 适应刚性:标准化程序的预设性,难以应对风险的动态性与模糊性,导致"程序合规优先于结果有效"。

三、人工智能对国家安全治理的重塑

-

AI的技术体系与核心特性

-

技术体系(三位一体支撑) :

层面 技术组成 核心作用 基础层 算力基础设施、大数据资源、算法机制 AI技术"三位一体"支柱 技术层 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、知识图谱 提供基础技术能力 模型层 深度神经网络、大型语言模型(LLM)、多模态模型、生成式模型 实现复杂智能功能的核心 功能层 数据分析、多模态感知、知识表示、语义推理、智能交互 支持治理应用场景 应用层 智能决策支持、智能监测预警、多模态情报分析平台 提供具体解决方案 -

四大核心技术特性 :

- 自适应学习:从数据自主优化(如深度强化学习),应对风险"测不准性"。

- 多模态信息处理:整合文本/图像/视频等异构数据(Transformer架构支撑),破解"数据孤岛"。

- 复杂关联识别:通过知识图谱、因果推理发现深层关联,应对"孤岛结晶效应"。

- 情境感知与系统推理:结合数据驱动与规则推理(神经符号系统),适配风险"拓扑延展"与"认知建构"特性。

-

-

AI的四大重塑机制(对应解决科层困境)

重塑维度 核心目标 技术手段 解决的科层困境 组织结构重构 静态分层→弹性网状 知识图谱(跨域信息关联)、多智能体(动态角色调整) 边界封闭(部门壁垒、数据孤岛) 流程体系再造 标准程序→智能动态适配 流程挖掘(优化冗余环节)、情境感知系统(触发适配流程) 适应刚性(程序预设、难变动态风险) 决策逻辑变革 规则导向→智能推演优化 贝叶斯网络(因果推断)、多智能体仿真(情景模拟) 认知阻碍(线性思维、风险测不准) 协作方式演进 纵向指令→智能协同生态 联邦学习(数据不动模型共享)、区块链(分布式信任) 响应迟滞(层级审批、跨域协作低效)

四、AI赋能国家安全治理的实践进路

-

信息能力建设:多维风险态势感知体系

- 核心机制:多源异构数据融合(整合政府/企业/公众数据)、知识图谱系统分析(揭示风险关联)、深度学习智能预警(分级感知+精准推送)。

- 应用场景:情报分析(整合开源情报OSINT、信号情报SIGINT)、风险监测(动态风险关联网络)。

-

决策支持加强:科学风险处置机制

- 核心机制:多智能体仿真(情景模拟决策效果)、决策链路优化(扁平敏捷机制)、战略态势分析(系统动力学建模预测)。

- 应用场景:公共卫生应急(模拟社交距离、疫苗接种策略的影响)。

-

运行机制优化:适应性风险管控体系

- 核心机制:流程挖掘再造(自适应流程系统)、多目标优化(资源精准调配)、强化学习闭环(监测-评估-调整-验证)。

- 应用场景:网络安全(自适应防御系统应对高级持续性威胁APT)。

-

跨域协作创新:整体性风险防控格局

- 核心机制:知识图谱协作(跨部门业务关联)、联邦学习共享(数据隐私保护下协作)、区块链多中心治理(政府+企业+公众协同)。

- 应用场景:金融安全(跨机构风险监测,识别跨市场传导链条)。

五、结论与挑战

-

理论价值

- 发展韦伯科层制理论:在保持科层稳定性的同时,突破其固有局限,形成"后官僚制智能整合范式"。

- 突破单一决定论:展现"结构-技术共演化"过程,而非"技术决定论"或"组织决定论"。

- 交叉学科视角:联结风险社会理论与组织理论,解释安全治理变革。

-

现存挑战

- 技术嵌入与组织路径依赖:科层制度惯性可能制约AI效能,或形成"数字强化科层制"。

- 算法治理与行政责任:"算法黑箱"导致责任扩散,传统问责机制需重构。

- 技术理性与政治理性平衡:过度依赖技术可能消解国家安全的政治维度,陷入"技术决定论"。

- AI自身风险:AI是"双刃剑",可能引发算法操纵、数据泄露等新型安全风险。

关键问题与答案

问题1:风险社会背景下,传统科层制国家安全治理面临的核心困境是什么?这些困境的根源是什么?

答案 :

核心困境为认知阻碍、边界封闭、响应迟滞、适应刚性四大类:

- 认知阻碍:科层制基于工具理性的线性因果思维,无法应对现代风险的"测不准性"(非线性、不可感知)与"二律背反"(治理系统成风险源),导致风险认知不全面。

- 边界封闭:横向专业分工形成部门壁垒与"数据孤岛",无法满足现代风险"孤岛结晶效应"(跨域共振成系统风险)的整合需求,产生治理缝隙。

- 响应迟滞:纵向层级审批的集权化决策(如基层"指令依赖"),难以匹配现代风险"拓扑延展结构"(多维度耦合、快速扩散)的时效性需求,错失干预时机。

- 适应刚性:流程标准化的预设性,优先"程序合规"而非"结果有效",无法应对现代风险的动态性与模糊性(如非标准情境)。

根源:科层制是工业社会产物,其"工具理性、层级控制、专业分工、流程标准化"特性与风险社会中"风险主导逻辑、非线性风险、跨域系统风险"存在结构性张力,即科层制的"确定性治理逻辑"与现代风险的"不确定性本质"不匹配。

问题2:人工智能通过哪些核心技术特性,实现对国家安全科层化治理的系统性重塑?具体重塑机制是什么?

答案 :

AI的四大核心技术特性是重塑基础:自适应学习、多模态信息处理、复杂关联识别、情境感知与系统推理。

具体通过四大机制实现系统性重塑,直接对应解决科层困境:

- 组织结构重塑(破"边界封闭"):通过知识图谱建立跨部门信息语义关联,将"数据孤岛"转化为互联互通的知识场域;多智能体技术动态调整组织角色,推动结构从"金字塔式"向"弹性网状"转变,提升跨域协同能力。

- 流程体系重塑(破"适应刚性"):通过流程挖掘分析历史数据,识别冗余环节并动态优化,替代静态标准程序(SOP);情境感知系统基于实时风险特征触发适配流程,实现"规则驱动"向"情境驱动"转变。

- 决策逻辑重塑(破"认知阻碍"):通过贝叶斯网络、结构方程模型构建系统因果模型,突破线性思维,把握风险复杂关联;多智能体仿真模拟不同决策的场景效果,实现"经验判断"向"数据+推演"的科学决策转变。

- 协作方式重塑(破"响应迟滞"):通过联邦学习实现"数据不动、模型共享"(保护数据隐私),区块链构建跨部门信任机制,解决"横向协作避责"问题;多智能体自主匹配协作伙伴,形成"自组织动态协作网络",提升响应速度。

问题3:人工智能赋能国家安全治理的实践进路包含哪些维度?各维度的核心机制与典型应用场景是什么?

答案 :

AI赋能的实践进路包含信息能力建设、决策支持加强、运行机制优化、跨域协作创新四大维度,各维度核心机制与场景如下:

-

信息能力建设(基础:风险感知)

- 核心机制:多源异构数据融合(整合政府/企业/公众数据)、知识图谱系统分析(揭示风险深层关联)、深度学习智能预警(分级感知+精准推送)。

- 典型场景:国家安全情报分析(整合开源情报OSINT、信号情报SIGINT,识别表面无关的情报线索);大规模风险监测(如整合社交媒体、经济指标、环境数据,预测潜在风险趋势)。

-

决策支持加强(关键:风险处置)

- 核心机制:多智能体仿真(模拟决策在不同场景的效果)、决策链路优化(构建"常规事件快处+重大风险科学决策"的差异化机制)、战略态势分析(系统动力学建模预测长期风险演化)。

- 典型场景:突发公共卫生应急(如模拟"社交距离管控""疫苗优先接种"等策略对疫情传播的影响,辅助选择最优干预方案)。

-

运行机制优化(保障:风险管控)

- 核心机制:流程挖掘再造(构建"情境识别-路径匹配-动态优化"的自适应流程)、多目标优化(实时调配资源,从"均质配置"到"精准投入")、强化学习闭环("监测-评估-调整-验证"循环优化)。

- 典型场景:网络空间安全(自适应防御系统应对高级持续性威胁APT,动态生成"一次攻击一套方案"的精准防护策略)。

-

跨域协作创新(目标:整体防控)

- 核心机制:知识图谱智能协作(建模部门职能,实现"问题导向的主动协同")、联邦学习安全共享(平衡数据共享与隐私保护)、区块链多中心治理(构建"政府主导+多元参与"的协同网络)。

- 典型场景:金融安全防控(跨监管部门、银行、保险机构构建协作系统,识别跨市场风险传导链条,实现系统性风险早期干预)。

总结

这篇论文精准抓住了"风险社会下国家安全治理"的核心矛盾,用AI技术为传统科层制"治病",既不是"技术万能论"(承认技术与组织的张力),也不是"理论空谈"(提供可落地的进路)。它的价值在于:给学术界提供了"风险社会+科层制+AI"的交叉研究框架,给实务界提供了"从问题到方案"的操作指南,为国家安全治理现代化搭建了"理论-技术-实践"的桥梁。

当然,研究也有局限------比如没深入讨论不同地区的落地差异,对AI自身的安全风险(如算法被攻击)分析较少,这些可能是未来研究的方向。