你有过这样的经历吗?

花了几个月甚至几年时间,憋出一个你认为能改变世界的产品。你坚信它解决了真实的痛点,填补了市场空白,甚至技术上也足够领先。

然后呢?

你满怀信心地推向市场,结果却无人问津。

不是产品不好,而是根本没人买账。你开始怀疑自己的判断,怀疑市场的眼光,甚至怀疑这个世界是不是出了问题。

但真相往往更残酷:不是你的产品不够好,而是你从一开始就走错了路。

一、创新的悲剧,总是从同一个地方开始

让我先讲一个真实的故事。

2005年,我与几个名校毕业的海归精英创办了一个社交网络平台。团队豪华,产品优秀,时机也不错------那正是Facebook、YouTube崛起的年代。

我们做了什么?

地推、发传单、赞助活动、请专家站台、到处发帖引流......所有你能想到的推广手段,他们都用了。

结果呢?用户来了又走,留存率极低,社区毫无黏性。项目最终失败。

多年后复盘,他们才意识到问题所在:他们把所有精力都花在了"找用户"上,却从来没有想过应该找什么样的用户。

这不是个案。我见过太多类似的悲剧:

-

新产品上线,创始人第一反应就是"广撒网",恨不得让全世界都知道

-

融资到账后,立刻开启疯狂补贴模式,用钱砸出一个虚假的繁荣

-

发动所有亲朋好友下载试用,却发现这些人根本不是目标用户

-

花重金买流量、投广告,获客成本高到离谱,用户却转眼就流失

为什么会这样?

因为我们从骨子里相信一个错误的逻辑:只要产品够好,用户自然会来;只要曝光够多,市场自然会打开。

但现实是:创新天生就带着风险和不确定性。而人的本性,恰恰是厌恶风险、拒绝改变。

你的"颠覆性创新",在大多数人眼里,不过是"又一个不靠谱的新玩意"。

二、被忽视的真相:不是所有用户都值得争取

这里有个残酷的事实,很多人不愿意承认:

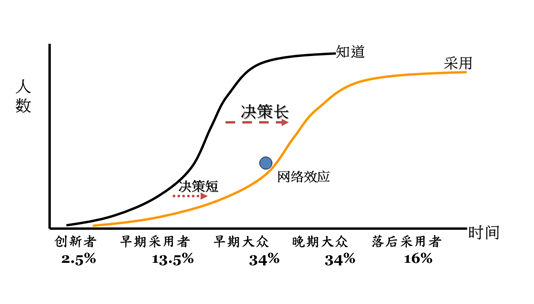

面对创新,不同的人会做出完全不同的反应。

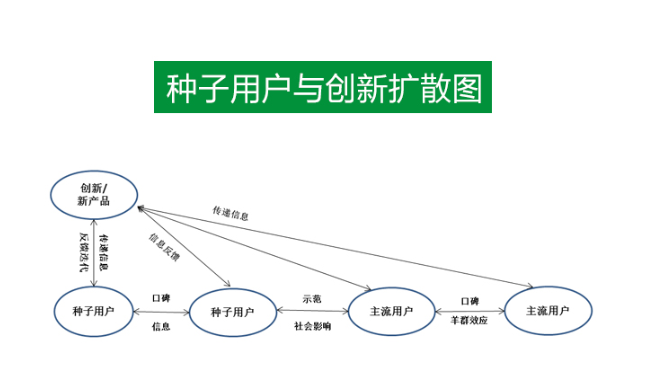

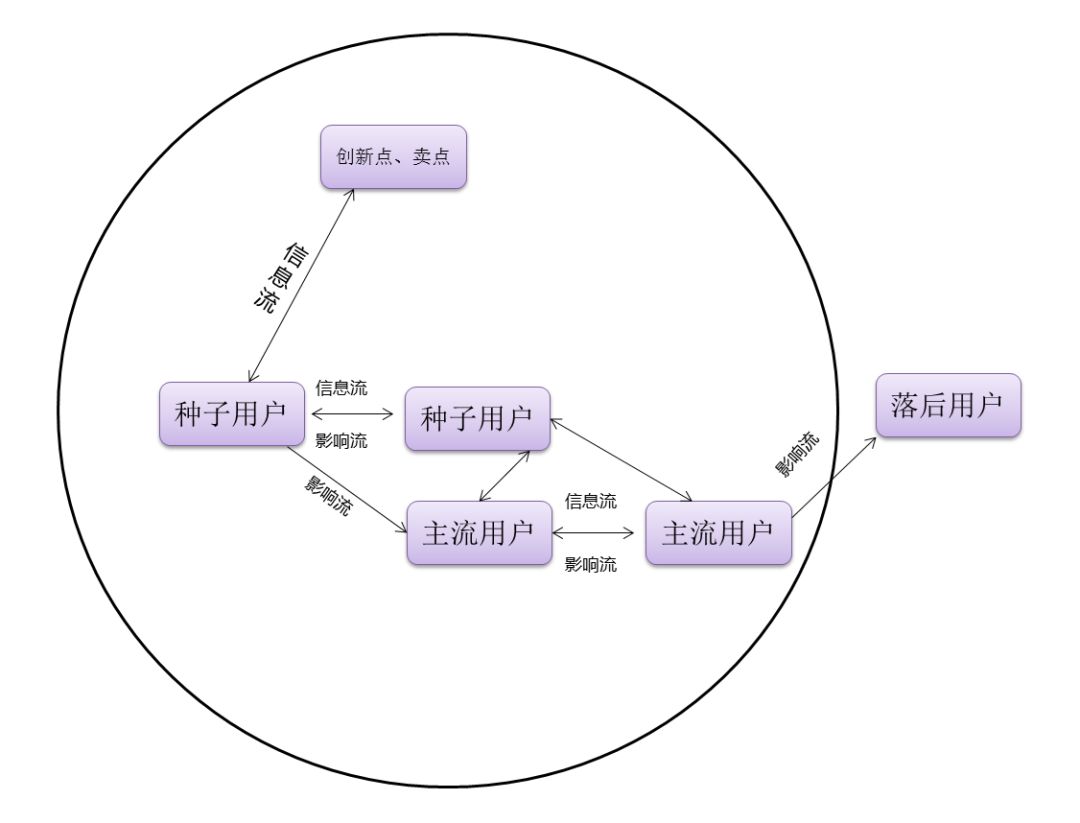

有些人天生就喜欢尝鲜。新技术出来,他们第一个冲上去试用;新产品发布,他们愿意承担风险成为第一批用户;创业项目招募,他们兴奋地报名参与。

这些人,我把他们叫做**"种子"**。

但更多的人呢?他们会观望、会怀疑、会等待。直到身边有足够多的人用过、说好,直到风险被证明可控,直到不跟随反而会显得落伍,他们才会慢慢接受。

这两类人,对待风险的感知完全不同:

-

种子看到的是机会,是可能性,是"如果成功会怎样"

-

大众看到的是风险,是不确定性,是"如果失败会怎样"

同样一个产品,在种子眼里是"激动人心的未来",在大众眼里却是"不靠谱的冒险"。

这不是你能改变的,这是人格特质决定的。

所以,当你试图向所有人推广一个全新的产品时,你实际上是在做一件注定失败的事:用同一套话术,去说服两种完全不同的人。

结果就是:

-

种子用户觉得你的宣传太保守,不够刺激

-

大众用户觉得你的产品太激进,风险太高

-

最后谁都没说服,白白浪费时间和资源

三、找对第一批用户,比找到所有用户更重要

让我们换个角度思考。

创新为什么难以推广?本质上是因为信任成本太高。

-

新产品没有口碑,大家不敢买

-

新技术没有案例,企业不敢用

-

新模式没有先例,投资人不敢投

怎么办?

传统的做法是砸钱、打广告、搞促销,试图用"曝光"和"补贴"来降低用户的决策门槛。

但这治标不治本。因为你解决的只是"知不知道"的问题,没有解决"信不信任"的问题。

真正有效的策略是:找到那些天生愿意承担风险的人,让他们先用起来。

为什么?

因为这些人有几个独特的价值:

第一,他们是最好的试验田。

产品有问题,他们能容忍;功能不完善,他们能理解;甚至出现bug,他们也愿意帮你改进。

爱迪生发明电灯时,面对的是一个被煤气灯垄断的市场。大众用户害怕电、不信任电。

他怎么做的?

先找到那些愿意尝试的人,比如煤气灯产业的股票持有者威廉·范德比尔特。通过他们的背书和示范,逐步打消大众的疑虑,最终才实现了电灯的普及。

第二,他们是最好的传播者。

这些人不只是自己用,还会主动向身边人推荐。他们的口碑,比任何广告都有说服力。

校内网早期为什么能爆发?

不是因为大规模推广,而是因为他们阴差阳错地抓住了一批种子:清华、北大、人大的学生。这些学生放寒假回家,在各自的高中同学圈子里分享校内网,形成了病毒式传播。

第三,他们能帮你定义产品。

很多时候,创始人对产品的设想,和用户的真实需求是脱节的。

通过观察这些早期用户如何使用产品,你能发现意想不到的应用场景,甚至找到全新的商业模式。

Instagram最初是一个复杂的社交应用Burbn,功能很多但很混乱。团队分析早期用户的使用数据后发现:大家只对一个功能感兴趣------分享照片。于是他们砍掉其他功能,专注做照片分享,才有了今天的Instagram。

PayPal最初以为自己的目标用户是富裕的年轻技术爱好者,结果发现真正的种子是在eBay上收集廉价小玩意的中年竞拍者。基于这个发现,他们调整了整个产品策略。

第四,他们能帮你跨越鸿沟。

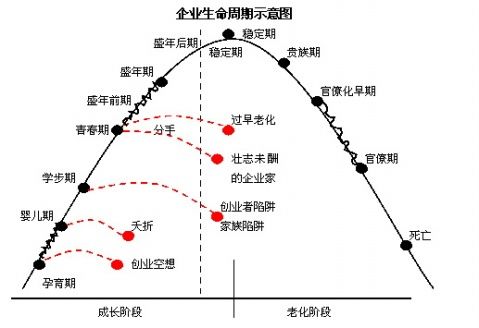

创新扩散有个著名的"鸿沟理论":早期采用者和主流大众之间存在一道巨大的裂缝,很多创新产品都死在这道鸿沟里。

怎么跨越?

靠的不是更多的广告,而是足够多的社会影响。当主流用户看到身边的人都在用,看到媒体都在报道,看到意见领袖都在推荐,他们才会慢慢放下戒心。

而这一切的起点,就是那批愿意第一个吃螃蟹的人。

四、如何识别你的"种子"?

说了这么多,你可能会问:道理我都懂,但具体怎么找这些人?

这是个好问题。因为对于不同的产品,种子的画像是完全不同的。

但有几个共性特征,你可以作为判断依据:

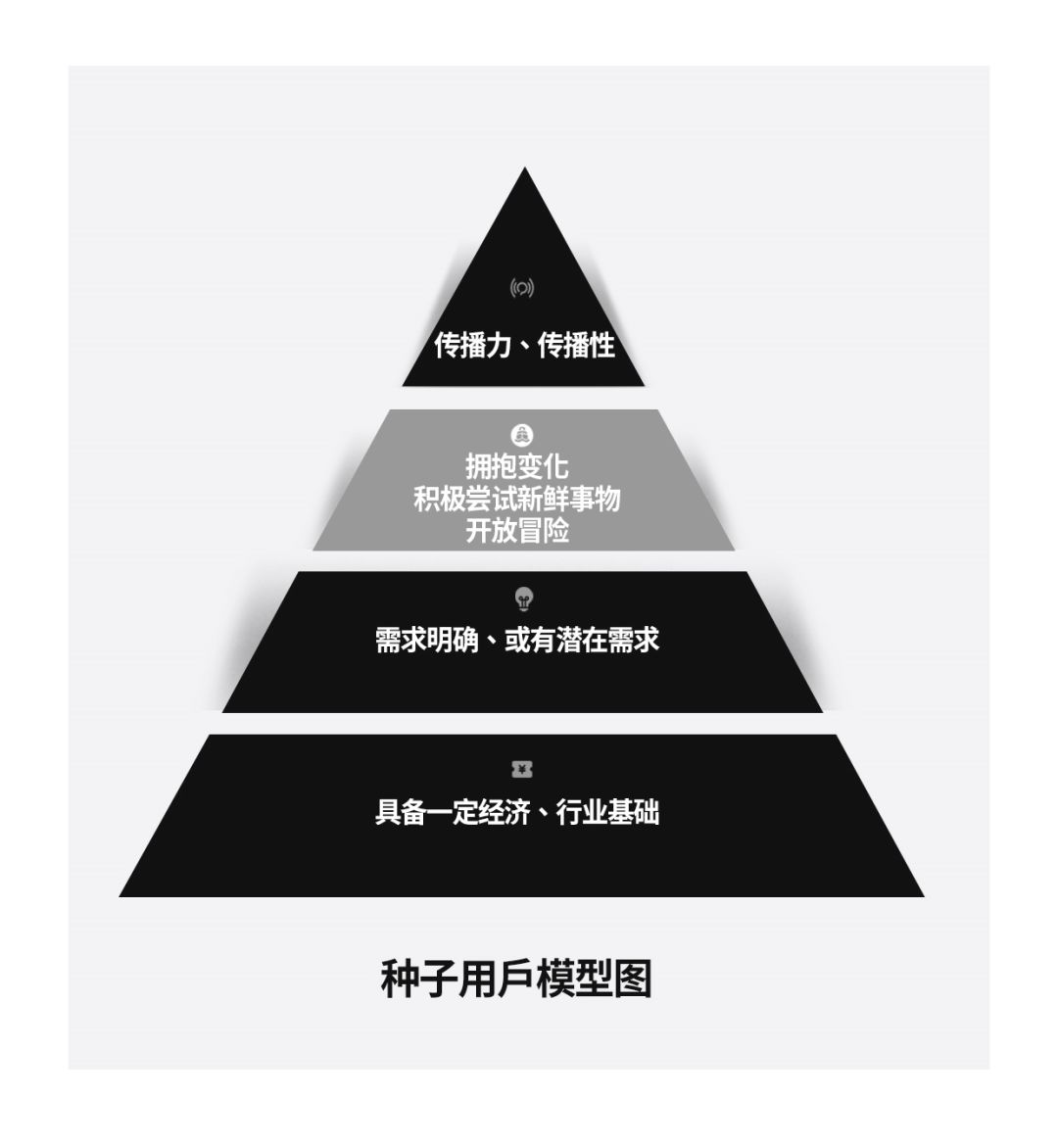

特征一:他们有明确的需求,而且这个需求很痛。

种子不是盲目尝鲜的人,他们尝试新产品是因为现有的解决方案无法满足他们的需求。

PayPal的创始人是怎么找到第一批种子的?

他们分析了eBay上最早注册的1万个商家,筛选出那些频繁交易、对支付效率最敏感的卖家,然后给他们发邮件,告诉他们PayPal能解决什么问题。

转化率高得惊人。

特征二:他们有一定的经济基础或经验基础。

这听起来很势利,但这是现实。

创新产品往往意味着学习成本、试错成本。如果用户连基本的尝试成本都承担不起,他是不可能成为你的种子的。

特斯拉的第一批用户不是普通消费者,而是有钱的环保主义者和科技爱好者。他们能承受昂贵的价格,能容忍续航的不足,能接受充电的不便。

正是这批人的支持,让特斯拉活了下来,并逐步把产品打磨到能进入大众市场的程度。

特征三:他们开放、爱冒险,有探索精神。

心理学研究发现,人的性格中有一个维度叫"开放性"。高开放性的人更愿意尝试新事物,更能容忍不确定性,更喜欢变化而非稳定。

这些人是天生的早期采用者。

你不需要说服他们,你只需要让他们知道你的存在。

特征四:他们愿意参与,甚至愿意贡献。

最好的种子不只是用你的产品,还会给你反馈、提建议,甚至主动帮你传播。

小米的第一批用户是MIUI论坛的发烧友。他们不只是刷ROM,还帮小米测试、找bug、提需求,甚至成为了小米的义务推广员。

这种参与感和归属感,让他们成为了小米最坚实的基本盘。

五、一个反直觉的策略:不要试图讨好所有人

说到这里,我想纠正一个常见的误区。

很多人以为,产品要成功,就要让尽可能多的人喜欢。

所以他们不断妥协:

-

为了照顾小白用户,把功能做得很简单

-

为了满足所有人,把产品做得很复杂

-

为了不得罪任何人,把文案写得很中庸

结果呢?

产品变得四不像,谁都觉得不满意。

这是错的。

在早期阶段,你不需要讨好所有人。你只需要让那10%、甚至1%的种子用户爱上你。

怎么做?

第一,明确你的产品是为谁服务的,然后只跟这些人说话。

特斯拉早期的slogan不是"让每个人都开上电动车",而是"为那些关心环境的人提供性能卓越的电动跑车"。

这个定位很窄,但正因为窄,才精准。

第二,用他们的语言,说他们想听的话。

种子和大众关注的点完全不同:

-

种子关注的是"这个东西能带来什么改变",大众关注的是"这个东西安不安全"

-

种子想听的是"这是未来的趋势",大众想听的是"已经有多少人在用"

-

种子被愿景打动,大众被数据说服

你不可能用同一套话术打动两种人。所以在早期,你要果断放弃大众,专注于那些容易被打动的人。

有个经典案例:1900年,Ernest Shackleton要组队去南极探险。他在报纸上登了这样一则广告:

"找人,行程不是一般的凶险! 酬劳有点低微,工作环境也有点苦寒! 须累月处在黑暗中挑战自己! 危险横生,安返机会渺茫。 事成则功成名就。"

这则广告收到了大量回信。

为什么?因为它精准地筛选出了那些渴望挑战、愿意冒险的人,同时劝退了那些只看重安全和回报的人。

第三,创造展示的场景,让种子的影响力自然扩散。

人是社会性动物,我们的决策很大程度上受到身边人的影响。

所以,你不需要直接去说服大众,你只需要让大众看到:他们身边有人在用,而且用得很好。

这就是为什么很多产品会组织线下活动、用户见面会、社群运营------不是为了直接卖货,而是为了创造展示的机会,让用户之间产生影响。

六、从10个用户到100万用户:增长的正确姿势

找到了第一批种子,接下来怎么办?

很多人的第一反应是:赶紧扩大规模,获取更多用户。

慢着。

在没有打磨好产品、验证好模式之前,盲目扩张是自杀行为。

正确的姿势应该是这样的:

阶段一:用种子打磨产品(0-1000用户)

这个阶段,你的首要任务不是增长,而是验证。

验证什么?

-

产品是不是真的解决了痛点?

-

用户愿不愿意为此付费?

-

商业模式能不能跑通?

怎么验证?通过和种子用户深度互动。

观察他们怎么用产品,听他们的抱怨和建议,看他们愿意为哪些功能买单。

很多创业者不愿意做这件事,觉得麻烦、慢、没有成就感。但恰恰是这个过程,决定了你的产品能不能活下来。

Instagram、Pinterest、Yelp这些成功的产品,都是在早期通过观察用户行为,发现了自己真正的价值所在,然后调整方向,才有了后来的成功。

阶段二:通过种子建立口碑(1000-10万用户)

当产品被验证可行后,下一步是建立口碑。

怎么建?

不是靠广告,而是靠种子用户的自发传播。

PayPal是怎么做的?

他们设计了一个病毒机制:注册就送10美元,每推荐一个新用户再送10美元。这个机制让种子用户有动力主动传播,最终以极低的成本获得了100万高价值客户。

小米是怎么做的?

他们把论坛用户发展成"荣誉开发组",让这些用户参与产品决策,给他们荣誉感和归属感。这些用户自发地在各个渠道为小米站台、宣传,形成了强大的口碑效应。

阶段三:借助种子跨越鸿沟(10万-100万+用户)

当你有了足够的口碑和案例,就到了冲击主流市场的时候。

这个阶段,你可以开始做大规模的营销,可以寻求资本的助力,可以建立更完善的渠道体系。

但即使在这个阶段,种子用户的价值依然存在:

-

他们是你的超级用户,贡献了大部分的活跃度和收入

-

他们是你的品牌大使,帮你影响更多的潜在用户

-

他们是你的创新来源,帮你发现新的增长点

很多公司在快速增长后忘记了种子用户,结果产品越做越平庸,最终失去了核心竞争力。

七、为什么大公司也需要这套方法?

看到这里,你可能会想:这套方法适合创业公司,但我在大公司,还需要吗?

需要,而且可能更需要。

为什么?

因为大公司面临的创新困境,往往比创业公司更严重:

困境一:成功的惯性。

大公司习惯了原有的打法:投广告、铺渠道、砸资源。这些方法在成熟业务上很有效,但用在创新项目上往往适得其反。

谷歌、微软推出过无数创新产品,绝大多数都失败了。不是因为产品不好,而是因为用了错误的推广方式。

困境二:资源的诅咒。

大公司有钱、有人、有渠道,这本应是优势,但在创新面前反而成了劣势。

因为有资源,所以倾向于"大干快上";因为有资源,所以容易跳过验证环节;因为有资源,所以更难接受失败。

结果就是:投入巨大,却不知道为什么失败。

困境三:组织的僵化。

大公司的流程、制度、文化,都是为了稳定业务而设计的。但创新需要的是快速试错、灵活调整。

这种冲突很难调和。

怎么办?

用种子的思维,在大公司内部开辟创新飞地。

给创新项目独立的团队、独立的预算、独立的KPI。让他们像创业公司一样运作:

-

先找到种子用户,验证产品价值

-

再小范围测试,打磨商业模式

-

最后才考虑大规模推广

3M、谷歌X实验室都是用这种方式孵化创新项目的。

八、三个常见的误区,千万要避开

在实践中,我发现很多人虽然理解了种子的重要性,但在执行时还是会犯错。

这里总结三个最常见的误区:

误区一:把种子等同于意见领袖。

很多人以为,种子就是那些有影响力的人,比如大V、KOL、行业专家。

不对。

有影响力不等于愿意冒险。很多意见领袖恰恰是保守的,因为他们有reputation要维护,不会轻易为不成熟的产品背书。

真正的种子,是那些对你的产品有强烈需求、愿意承担风险的人。他们可能没什么影响力,但他们的热情和参与度,是任何大V都比不了的。

当然,如果你能找到既是种子又是意见领袖的人,那就完美了。但千万不要为了影响力而牺牲真实性。

误区二:为了速度牺牲质量。

有些公司为了快速达到用户数量的目标,降低筛选标准,来者不拒。

这是饮鸩止渴。

因为用户结构一旦定型,就很难改变。如果你的早期用户都是冲着补贴来的羊毛党,你就很难吸引真正的目标用户。

校内网的大巴活动为什么成功?因为它精准地筛选出了符合产品定位的用户:北大、清华、人大的学生。

某社交App为什么失败?因为它要求员工每人拉100个用户,导致用户来源杂乱,价值观混乱,社区氛围一团糟。

宁可慢一点,也要找对人。

误区三:找到种子后就不管了。

有些创始人觉得,种子用户自己会传播,所以找到他们就够了。

不够。

种子用户需要经营、需要激励、需要赋能。

怎么经营?

-

给他们荣誉感:让他们觉得自己是特别的,是被重视的

-

给他们参与感:让他们参与产品决策,听取他们的建议

-

给他们成就感:帮他们在社群中建立影响力,让他们成为意见领袖

-

给他们回报:可以是物质的,也可以是精神的

小米的粉丝运营、特斯拉的车主社群、苹果的开发者大会,本质上都是在经营种子用户。

九、一个更大的视角:这不只是营销策略

说了这么多,你可能会觉得:这不就是一种营销策略吗?

不,这远不止于此。

这是一种全新的商业操作系统。

在工业时代,企业的逻辑是:大规模生产、大规模分销、大规模营销。

一切都是标准化的、规模化的、自上而下的。企业决定生产什么,用户只能选择买或不买。

但在数字时代,这套逻辑失效了。

因为:

-

信息不再稀缺,用户不再被动

-

产品生命周期越来越短,试错成本越来越高

-

竞争越来越激烈,用户越来越挑剔

在这个新世界里,你不能再用"推"的方式卖产品,而要用"拉"的方式让用户自己来。

怎么拉?

靠的不是广告轰炸,而是真实的价值、真实的口碑、真实的社群。

而这一切的起点,就是那批愿意第一个尝试、第一个传播、第一个相信你的人。

从这个意义上说,种子不只是营销策略,而是一种商业哲学:

-

它要求你从一开始就明确:我的产品是为谁服务的?

-

它要求你放弃"大而全"的幻想,专注于"小而美"的价值

-

它要求你和用户建立真正的连接,而不是单向的交易

-

它要求你用长期主义的心态,而不是急功近利的手段

十、如果你只能记住一件事

这篇文章很长,信息量也很大。如果你只能记住一件事,我希望是这个:

创新的成功,不在于你能影响多少人,而在于你能影响对的人。

那10%、甚至1%的种子,比那90%的大众更重要。

因为:

-

他们帮你验证产品

-

他们帮你打磨体验

-

他们帮你建立口碑

-

他们帮你跨越鸿沟

他们是你的第一批用户,第一批传播者,第一批相信者。

没有他们,你的创新再好,也只是自嗨;有了他们,你的创新即使不完美,也有机会成长。

所以,下次当你要推出一个新产品、新服务、新想法时,先别急着广而告之。

停下来,问自己几个问题:

-

谁最需要我的产品?

-

谁最愿意承担风险尝试?

-

我如何找到这些人?

-

我如何和他们建立连接?

-

我如何帮助他们传播影响?

想清楚这些问题,再开始行动。

记住:方向比速度更重要,对的人比多的人更重要。

写在最后

创新从来都不容易。

它充满不确定性,需要承担风险,需要对抗惯性,需要说服怀疑。

但这不意味着你只能盲目尝试、碰运气。

有方法,可以提高成功的概率。

有规律,可以减少失败的代价。

而这个方法的核心,就是:找对第一批相信你的人,和他们一起,把不可能变成可能。

这就是种子的力量。

它不是一个营销技巧,不是一个增长黑客,而是一种对创新本质的深刻洞察:

改变世界,从改变一小群人开始。

愿你的创新,都能找到属于它的那片土壤。

愿每一粒种子,都能生根发芽,长成参天大树。