太空,这片无尽的黑暗,正成为AI算力的新战场。

最近,两家科技巨头不约而同地将目光投向了太空。英伟达的H100 GPU已随Starcloud-1卫星进入轨道,而谷歌也宣布了将TPU送入太空的"Project Suncatcher"计划。

11月2日,英伟达的H100 GPU搭乘SpaceX的猎鹰9号火箭进入太空,这颗名为Starcloud-1的卫星运行在距地球约350公里的超低轨道,承载着测试太空AI处理能力的使命。

此次发射的H100芯片配备80GB内存,其性能是此前任何进入太空的计算机的上百倍。它将在轨道上测试包括分析地球观测图像和运行谷歌大语言模型在内的多种AI应用。

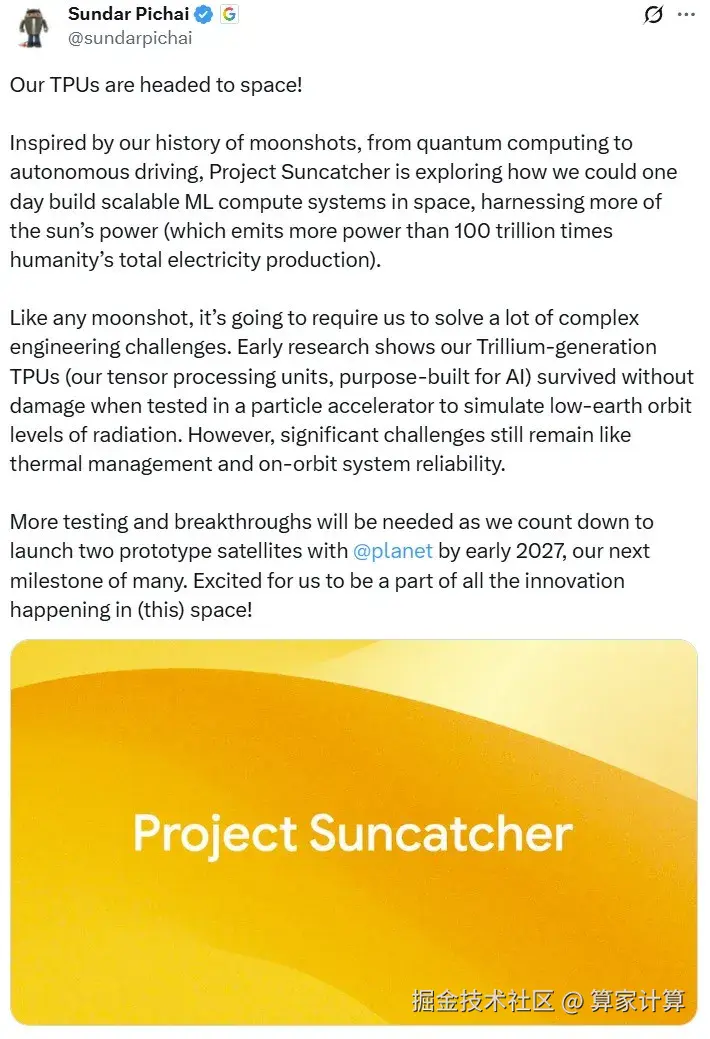

几乎同时,谷歌公布了"Project Suncatcher"计划,宣布将在2027年初发射两颗搭载TPU的原型卫星,该项目旨在利用太阳的能量来驱动 AI。谷歌CEO桑达尔·皮查伊坦言,这项计划如同任何登月项目一样,需要解决大量复杂的工程挑战。

太空数据中心的战略价值

将算力送入太空并非一时兴起,太空中近乎无限的太阳能资源成为最关键吸引力。

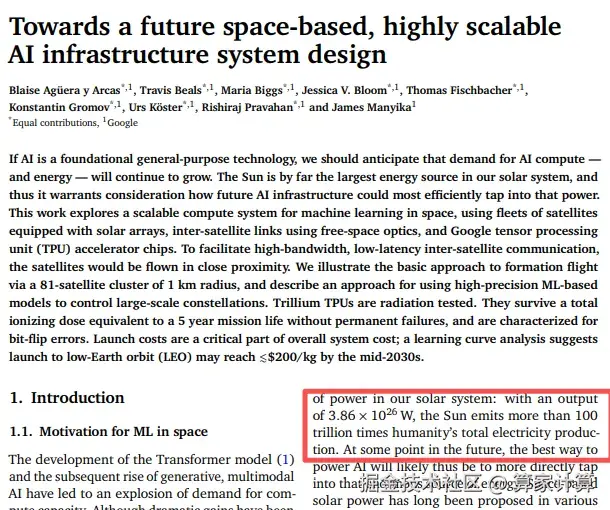

谷歌在研究中指出,太阳辐射的能量超过全球总发电量的100万亿倍。在合适的轨道上,太阳能板的发电效率可达地球上的八倍,且几乎能持续发电。

Starcloud公司CEO菲利普·约翰斯顿算了一笔经济账:"在太空,我们唯一的额外成本就是发射费用。预计每公斤发射成本约为500美元时就能达到盈亏平衡点。而使用星舰后,预计发射成本会更低"。

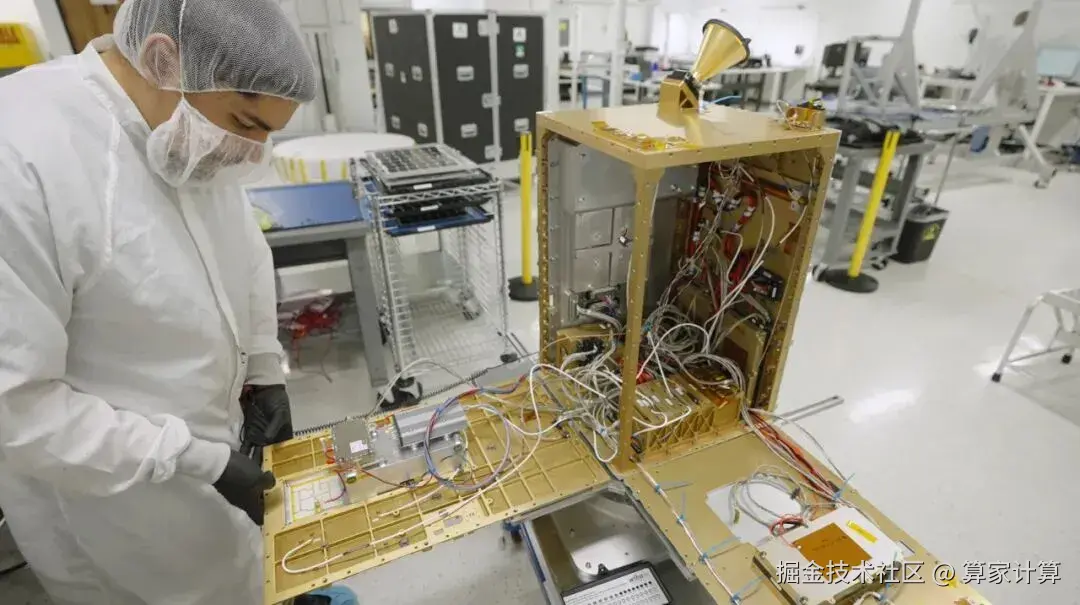

但太空的环境对计算设备也会构成严峻挑战,其中,宇宙辐射是首要威胁。谷歌透露,他们已使用粒子加速器测试了Trillium代TPU,模拟近地轨道辐射水平。虽然芯片在测试中未受损,但高带宽内存子系统对总电离剂量表现出最高的敏感性。

其次,热管理也是另一大难题。太空中没有空气对流,散热完全依赖辐射,这对功耗高达300-350W的H100芯片构成严峻考验。

谷歌提出的解决方案是采用模块化卫星集群,而非单一大型太空数据中心。该公司在论文中描述了一个由81颗卫星组成的集群,半径约1公里。这种分布式架构降低了单点故障风险,也便于逐步扩展。

卫星间的通信连接同样关键。谷歌计划让卫星在数百公里或更近距离内飞行,通过自由空间光学链路实现互联。当前星间链路支持1-100Gbps的数据传输速率,而谷歌分析发现,使用商用密集波分复用收发器技术可以实现每链路10Tbps的总带宽。

太空算力用来干嘛?

太空算力的首批应用之一来自地球观测领域。Starcloud-1卫星正在接收来自Capella公司合成孔径雷达卫星群的数据,并在轨道上实时处理。

星载计算可极大减轻数据传输压力。约翰斯顿解释道:"SAR每秒会产生10GB的数据。如果能够在轨道上处理这些数据,我们就只需下行传输关键信息。例如,信息可能显示某个位置有一艘船正以特定速度朝特定方向移动。这只需要一个1千字节的数据包,而下行传输未处理的数据则需要数百GB"。

除了支持专业应用,Starcloud还计划在轨道上使用H100 GPU运行Gemma,证明即使是大语言模型也可以在外太空运行。

对于未来,Starcloud计划明年将比Starcloud-1强大十倍的卫星送入太空,搭载英伟达新一代Blackwell GPU和数块H100。一颗功率更大的100千瓦卫星预计将于2027年入轨。

Starcloud预计,到2030年代初,它将在太空中拥有一个40兆瓦的数据中心,其数据处理成本与地球上的数据中心相当。

从地球到太空,算力的边界正在被重新定义。这一跨越恰恰彰显了算力在当今时代的战略地位。

作为数字经济时代的基础能源,算力的重要性不亚于工业时代的电力和石油。随着AI模型的参数量从亿级迈向万亿级,对算力的需求呈现指数级增长。

太空部署的复杂性恰恰反衬出算力的不可或缺性。无论是克服宇宙辐射对芯片的影响,还是在真空环境下解决散热问题,这些技术挑战的突破都将反过来推动地面算力技术的进步。

更重要的是,太空算力的发展预示着算力供给模式的根本性变革。从依赖地面有限资源到利用太空近乎无限的太阳能,算力的可获得性将实现质的飞跃。这将为下一代AI应用、科学研究和数字经济发展提供坚实基础。

这意味着,算力不再仅仅是技术指标,而是国家竞争力、企业创新能力和社会进步的重要标志。

大家怎么看?欢迎交流讨论~