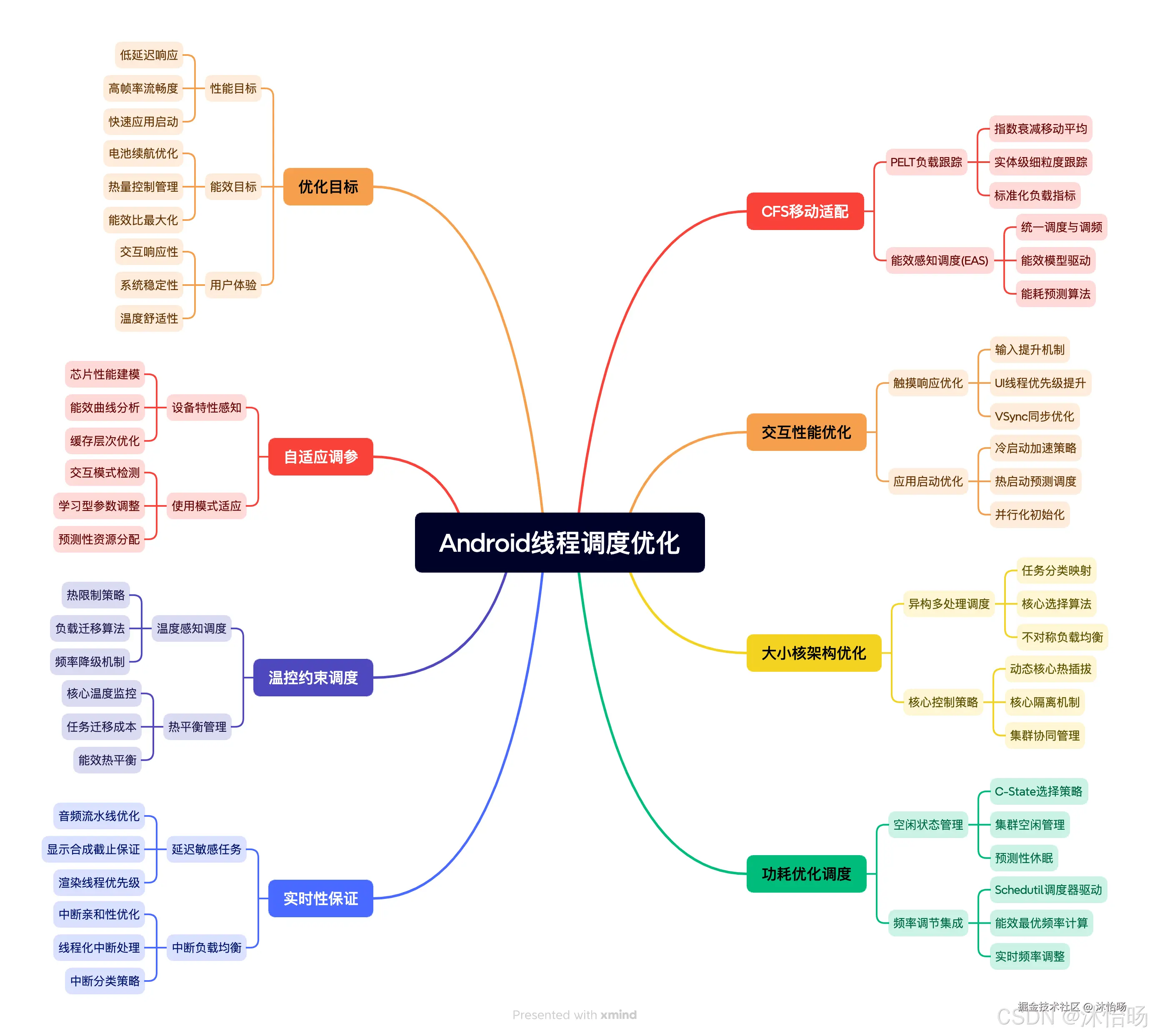

一、调度器架构的移动化重构

1.1 完全公平调度器(CFS)的移动适配

1.1.1 CFS在移动设备的局限性

标准Linux CFS设计面向服务器和工作站,在移动设备上暴露出以下问题:

能效问题:

- 时间片分配未考虑功耗影响

- 频率调整与调度决策解耦

- 对大小核架构支持不足

交互体验问题:

- 响应延迟预测不准确

- 触摸事件处理优先级不足

- 后台任务干扰前台交互

1.1.2 Android的CFS优化策略

Android通过以下机制增强CFS的移动适应性:

负载跟踪改进:

c

// PELT(Per-Entity Load Tracking)负载跟踪

struct sched_avg {

u32 load_sum; // 可运行时间加权和

u32 runnable_sum; // 可运行状态时间

u32 util_sum; // 实际CPU使用时间

u32 period_contrib; // 未完成周期贡献

u64 load_avg; // 负载平均值

u64 runnable_avg; // 可运行平均值

u64 util_avg; // 使用率平均值

};PELT提供更精确的负载度量,特点包括:

- 指数衰减的移动平均,反映最近负载

- 细粒度的实体级跟踪(每个任务、每个CPU)

- 与CPU频率无关的标准化负载指标

1.2 能量感知调度(EAS)架构

1.2.1 EAS设计哲学

EAS将调度决策与能量管理深度集成,核心思想:

统一调度与调频:

- 调度器直接参与CPU频率决策

- 基于任务负载预测选择能效最优的CPU

- 考虑CPU的能效特性和当前状态

能效模型驱动:

c

struct energy_model {

int nr_cap_states; // 能力状态数量

struct cap_state { // 每个频率点的能力状态

unsigned long freq; // 频率

unsigned long power; // 功耗

unsigned long cost; // 能效成本

} cap_states[];

};1.2.2 能效预测算法

EAS使用以下公式计算任务迁移的能效收益:

ini

ΔEnergy = Energy_before - Energy_after

Energy = Σ[P_cpu(freq) × time_at_freq] + P_idle × idle_time调度器通过比较不同CPU放置策略的预计能耗,选择最优方案。

二、交互性能优化机制

2.1 触摸响应优化

2.1.1 输入提升(Input Boost)机制

当检测到触摸事件时,Android立即提升相关CPU频率:

触发条件:

- 触摸屏中断

- 轨迹球/键盘输入

- 特定传感器事件

提升策略:

c

// 输入提升参数配置

struct input_boost_config {

unsigned int boost_freq_little; // 小核提升频率

unsigned int boost_freq_big; // 大核提升频率

unsigned int boost_ms; // 提升持续时间

bool sync_threshold; // 是否同步提升所有CPU

};实现原理:

- 输入驱动检测到用户交互

- 通过CPUfreq框架立即提升频率

- 启动定时器,在指定时间后恢复原频率

- 防止过度提升导致功耗增加

2.1.2 UI线程优先级提升

Android对负责UI渲染的线程进行特殊调度处理:

渲染线程标记:

java

// 在Choreographer中标记UI线程

class Choreographer {

void scheduleVsync() {

// 在VSync请求时提升线程优先级

Process.setThreadPriority(Process.THREAD_PRIORITY_DISPLAY);

}

}调度策略:

- UI线程获得SCHED_FIFO实时策略

- 保证在VSync截止前完成帧渲染

- 避免因CPU竞争导致掉帧

2.2 应用启动优化

2.2.1 冷启动加速

应用冷启动期间,Android实施积极的调度策略:

CPU集群激活:

- 启动期间临时激活所有CPU核心

- 大核优先执行主线程任务

- 并行化类加载和资源初始化

频率提升策略:

启动阶段1(进程创建):中频提升,平衡响应与功耗

启动阶段2(Activity创建):高频提升,最大化响应速度

启动阶段3(界面绘制):根据渲染复杂度动态调整2.2.2 热启动优化

对经常使用的应用实施预测性调度:

使用模式学习:

- 记录应用启动时间和使用频率

- 预测用户可能启动的应用

- 预分配CPU资源减少启动延迟

三、大小核架构优化

3.1 异构多处理调度

3.1.1 核心选择算法

Android调度器基于任务特性选择合适的核心:

任务分类:

c

enum task_class {

BACKGROUND, // 后台任务,小核执行

FOREGROUND, // 前台任务,大核执行

INTERACTIVE, // 交互任务,最高优先级大核

CRITICAL // 关键系统任务,实时核心

};选择策略:

- CPU密集型任务 → 大核集群

- IO密集型任务 → 小核集群

- 延迟敏感任务 → 最快可用核心

- 能效敏感任务 → 最省电核心

3.1.2 负载均衡优化

传统Linux负载均衡在大小核架构上的问题:

不对称负载均衡:

c

struct sched_domain {

unsigned int min_cap; // 域最小计算能力

unsigned int max_cap; // 域最大计算能力

unsigned int capacity; // 域总能力

// 考虑能效的负载均衡

int energy_efficient_balance(struct lb_env *env);

};均衡策略改进:

- 考虑核心计算能力的差异

- 避免小核过载而大核空闲

- 迁移成本与能效收益权衡

3.2 核心控制策略

3.2.1 动态核心热插拔

基于系统负载动态启用/禁用CPU核心:

启用条件:

- 系统负载超过阈值

- 交互任务需要更多计算资源

- 温度条件允许核心激活

禁用策略:

- 系统进入空闲状态

- 负载集中在少数核心

- 温度保护机制触发

3.2.2 核心隔离机制

为特定任务保留专用CPU资源:

系统关键任务隔离:

- 中断处理绑定到专用核心

- 渲染线程独占高性能核心

- 避免后台任务干扰关键路径

四、功耗优化调度

4.1 空闲状态管理

4.1.1 CPU空闲状态选择

Android针对移动设备优化了CPU空闲策略:

C-State选择策略:

浅度空闲(C1):快速唤醒,适合短暂空闲

中度空闲(C2):平衡唤醒延迟和功耗

深度空闲(C3):最大省电,唤醒延迟较长选择算法:

- 预测空闲时间长度

- 考虑下一次唤醒的紧迫性

- 平衡功耗节省和响应延迟

4.1.2 集群空闲管理

对CPU集群实施协同空闲管理:

集群休眠:

- 当集群所有核心空闲时进入集群级低功耗状态

- 降低共享资源的功耗(L2缓存、总线等)

- 快速唤醒整个集群应对突发负载

4.2 频率调节集成

4.2.1 调度器驱动的频率调节

传统CPUFreq与调度器解耦的问题:

- 频率决策基于历史负载而非实时需求

- 调度器不知晓频率变化,导致决策次优

- 响应延迟增加

Schedutil集成:

c

struct schedutil_cpu {

unsigned long util; // 当前CPU使用率

unsigned int freq; // 计算的目标频率

struct update_util_data update_util;

};

// 调度器回调,实时更新频率

void sugov_update_util(struct update_util_data *data,

u64 time, unsigned int flags);工作流程:

- 任务唤醒/迁移时更新CPU使用率

- 调度器立即计算所需频率

- CPUfreq根据建议设置实际频率

- 减少频率调整延迟,提高能效

4.2.2 能效频率选择

基于能效模型选择最优工作频率:

能效最优频率计算:

scss

f_optimal = argmin_f [ P(f) / capacity(f) ]

其中:

P(f):频率f对应的功耗

capacity(f):频率f对应的计算能力五、实时性保证机制

5.1 延迟敏感任务调度

5.1.1 音频流水线优化

音频处理对延迟极其敏感,Android实施特殊调度:

实时优先级保证:

c

// 音频线程调度参数

struct sched_param audio_param = {

.sched_priority = MAX_RT_PRIO - 5 // 高实时优先级

};

pthread_setschedparam(pthread_self(), SCHED_FIFO, &audio_param);CPU亲和性设置:

- 音频线程绑定到低延迟核心

- 避免任务迁移引入的抖动

- 保证中断与任务在同一核心

5.1.2 显示合成优化

VSync周期内的严格时序要求:

渲染截止时间保证:

scss

VSync信号 → 应用绘制(4ms) → 表面合成(2ms) → 显示扫描调度器确保:

- 渲染线程在截止前获得CPU时间

- 合成器线程优先于普通应用线程

- 避免内存带宽竞争影响渲染

5.2 中断负载均衡

5.2.1 中断亲和性优化

移动设备中断处理对系统响应影响显著:

中断分类处理:

- 触摸中断:绑定到交互CPU集群

- 网络中断:分散到多个CPU避免热点

- 定时器中断:低功耗CPU处理

5.2.2 线程化中断处理

将中断处理分为顶半部和底半部:

顶半部优化:

- 最小化在中断上下文的工作

- 快速确认中断并调度底半部

- 避免关闭中断时间过长

底半部调度:

- 工作队列线程化处理

- 合适的调度优先级平衡响应和吞吐量

- 考虑能效的CPU放置决策

六、温控约束调度

6.1 温度感知调度

6.1.1 热限制策略

当设备温度升高时,调度器实施限制措施:

频率限制:

- 逐步降低CPU最大频率

- 优先限制大核集群频率

- 保证基本功能不受影响

核心禁用:

- 温度超过阈值时禁用大核

- 保留小核维持系统运行

- 避免热关断导致服务中断

6.1.2 负载迁移策略

将计算任务从过热核心迁移到凉爽核心:

热平衡算法:

scss

if (core_temp[i] > thermal_threshold) {

migrate_tasks_from_core(i, cooler_cores);

limit_core_frequency(i, reduced_freq);

}迁移成本考虑:

- 缓存亲和性损失

- 任务执行状态迁移开销

- 能效与热管理的平衡

七、调度策略调参与自适应

7.1 设备特定参数优化

7.1.1 芯片特性感知

不同SoC需要不同的调度参数:

性能特征分析:

- 大小核计算能力比值

- 缓存层次结构和大小

- 内存带宽和延迟特性

能效曲线建模:

- 各频率点的功耗性能比

- 核心间迁移的能量开销

- 空闲状态进入/退出的成本

7.1.2 使用模式适应

根据用户习惯调整调度策略:

交互模式检测:

- 屏幕开启期间的积极调度

- 屏幕关闭时的保守调度

- 游戏模式的性能优先策略

学习型调参:

- 基于历史使用数据优化参数

- 预测用户行为预分配资源

- 自适应平衡性能和功耗

技术总结

Android对Linux线程调度的移动设备优化是一个系统工程,涉及调度算法、功耗管理、热控制、实时性保证等多个维度。这些优化共同目标是:在有限的电池容量和热约束下,提供流畅的用户体验。

核心优化方向包括:

- 能效优先的调度决策:通过EAS统一调度和能量管理

- 交互体验保证:输入提升、UI线程优先级等机制

- 异构架构优化:智能的任务到核心映射策略

- 实时性保障:对音频、显示等关键路径的特殊处理

- 自适应调参:基于设备特性和使用模式的动态优化

这些优化使得Android能够在移动设备的特殊约束下,有效平衡性能、功耗和热管理,为用户提供一致的高质量体验。随着移动芯片架构的持续演进,Android的调度优化也在不断深化,以适应新的硬件特性和用户需求。