🌌 共绩算力是什么?

当我们谈论"算力",其实是在谈论人类与智能的沟通速度。

而 共绩算力,正是这场速度革命的引擎。

它不仅仅是一个 GPU 服务平台,更是 AI 开发者、科研团队与创新企业的"智作工坊"。

无论你是在训练大规模语言模型,还是在部署实时推理任务,共绩都能用灵活、高性能的算力,让创意落地的过程不再受限。

🧩 核心服务能力

⚙️ 云主机:AI 开发者的超算伙伴

(此处预留云主机图片区域)

共绩科技云主机 面向 AI、科研与企业级场景,

提供 高性能 GPU 算力、极速部署体验 与 企业级安全保障。

优势特性:

- 支持多种主流 GPU 型号,算力"随叫随到";

- 一键创建实例,分钟级启动;

- 稳定网络与安全隔离机制,保障训练与推理过程高效可靠。

从模型训练到推理部署,你只需一次点击,其他交给共绩。

🪄 弹性部署:算力像呼吸一样自然

(此处预留弹性部署图片区域)

当模型训练进入高峰期,算力需求瞬间暴涨;而当实验结束,又不想被闲置资源"吃掉预算"------这时你需要的正是 共绩科技的弹性部署服务。

我们提供:

- ⏱ 秒级扩缩容:实时响应算力需求变化;

- 💰 按需计费:让每一分算力都物有所值;

- 🔄 无缝扩展:训练高峰不再卡顿,推理低谷自动降载。

算力不浪费,性能还在线,科研效率轻盈如风。

🔩 裸金属 GPU:为极限任务准备的硬核武器

(此处预留裸金属图片区域)

面对复杂的 AI 模型训练、高性能计算(HPC)或核心业务场景,

共绩裸金属服务器 提供物理级别的算力体验------无虚拟化损耗、全硬件隔离、极致性能释放。

你的收益:

- 100% 硬件性能占有;

- 专属 GPU 物理机隔离,安全无干扰;

- 满足金融级与科研级数据安全标准。

每一次训练,都是在物理性能的极限上奔跑。

🔗 平台优势:多源融合,一站到位

共绩整合多家算力资源供应商,通过标准化质检认证,确保每一台服务器都能稳定输出高性能计算力。

无论是 AI 模型训练、大数据分析,还是 HPC 应用,

"共绩"都能为你设计最优算力组合,让计算,更简单、更聪明。

🧩 一、自建 AI 文生图的主要挑战

-

环境配置地狱

- 不同操作系统、Python 版本、CUDA 驱动、PyTorch 依赖之间总有一对彼此"水火不容"。

- 一不小心版本错了半个小数点,控制台就变成红色圣经。

-

显卡资源吃紧

- 文生图任务通常需要 8GB~24GB 显存,而大多数普通电脑根本"喂不饱模型"。

- 你可能会一边看生成进度条,一边祈祷显存别炸。

-

网络与镜像速度

- 下载模型权重往往是"慢速折磨模式",几GB的模型文件像乌龟爬。

-

安全与服务维护

- 自建WebUI服务需要自己配置访问权限、防止端口暴露、证书更新等问题。

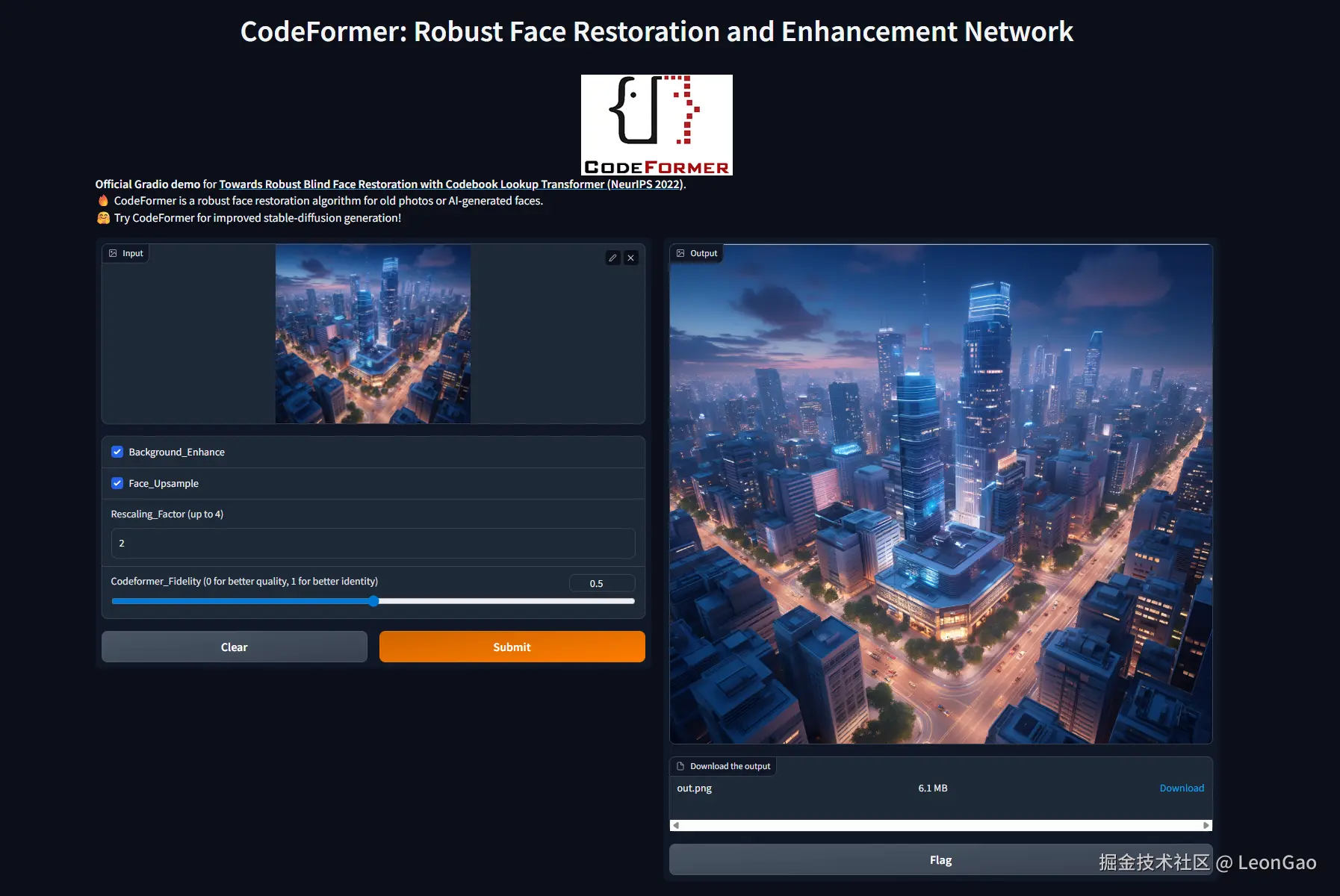

🚀 二、3分钟拥有自己的图像优化服务-CodeFormer

🧠 传统图像优化服务的六大难点

1. 模糊不是一回事:降噪、去模糊与细节恢复的博弈 🎭

传统方法(如双边滤波、非局部均值、锐化核卷积等)往往把清晰和噪声放在同一个天平上。

- 降噪太狠 → 人像变成"蜡像"

- 锐化太猛 → 噪点变成"星空"

底层原理上,这些算法只依赖像素邻域的统计特性,并不会理解人脸、纹理这些"结构语义"。

于是,"鼻孔"被误认成阴影,"头发丝"被当噪点清理掉了------这不是AI,只是数学的悲剧。

2. 像素修复的"盲人摸象":缺乏语义理解 🧐

多数传统优化方法根本不"懂"图片的内容 。

它们只是根据局部信息修复像素,完全不知道"这是眼睛"还是"这是窗户"。

当局部像素缺失(比如马赛克、压缩块)时,这类算法只能根据邻近像素插值补全。

结果呢?修出一个歪脸,或者"幽灵眼神"。

这就像让不会画画的人靠猜想补完《蒙娜丽莎》的嘴角------注定辣眼睛。

3. 📏 算法通用性差:对不同类型图像"一招鲜吃不遍天"

传统图像优化算法通常是手工调参的产物 。

不同图像类型------比如扫描文档、人像、风景、插画------所需的滤波核权重和锐化强度完全不同。

工程师心声:调个参数,要命三小时。

结果:对文档清晰了,对人脸崩坏了。

缺乏端到端、自适应机制,是传统方法在多场景适配上最致命的短板。

4. 📶 计算效率与可扩展性

很多传统算法(特别是基于数学最优化的)对资源要求高、并行性差。

例如:

- 卷积核像素级扫描效率低;

- 多步迭代式去模糊算法(如Richardson-Lucy反卷积)耗时长;

- 一旦换更高分辨率图像,处理时间成倍暴涨。

在Web环境下,这种"CPU风扇狂转,浏览器都吓跪"的情况非常常见。

而现代AIGC模型(如CodeFormer)可以用GPU和智能批处理,极大缓解了这一问题。

5. 🧩 多模态数据适配性差:无法兼容新式数据来源

随着AIGC、Web3D、手机RAW格式数据爆发,现代图像的来源和编码方式越来越多样。

但传统优化服务往往:

- 仅支持静态2D图像;

- 不理解深度图、法线图、透明通道;

- 无法与API或WebApp实时交互。

这使得传统图像优化只能充当"离线工具",难以嵌入到AIGC工作流或自动化平台中。

6. 📉 可解释性与质量评估困难

传统优化的另一大痛点是------没有一套标准化的视觉质量评价机制。

指标如:

- PSNR(信噪比) 过于理想化;

- SSIM(结构相似度) 忽略感知差异;

- 人眼主观评价 又不可量化。

因此,即使图像在数据指标上"更清晰",肉眼看上去可能反而"更糊"。

人眼和数学的"审美观"常常互相看不顺眼。

📚 小结表格(给着急的你)

| 难点 | 技术症结 | 典型后果 |

|---|---|---|

| 噪声与锐化权衡 | 滤波算法欠智能 | 面部细节丢失、伪影 |

| 缺乏语义理解 | 纯像素计算 | 修复形态错误 |

| 通用性差 | 无自适应参数 | 各场景表现不稳 |

| 效率瓶颈 | 迭代优化复杂 | 响应慢、无法实时 |

| 模态兼容差 | 接口与数据格式不统一 | 与Web/App生态脱节 |

| 评价标准不统一 | 感知度难量化 | 难以监控效果 |

🪄 CodeFormer等新一代服务的优势简述

像 CodeFormer 这样的深度学习优化系统解决了上述痛点:

- ✅ 利用 Transformer 结构理解全局语义(知道那是人脸还是背景);

- ✅ 端到端训练可同时修复与增强;

- ✅ 支持 WebUI可视化 + API服务化集成;

- ✅ 高并发 GPU 推理,处理效率提升数十倍;

- ✅ 可自动根据图像内容调节修复与锐化程度------零参数暴力调试。

实现流程

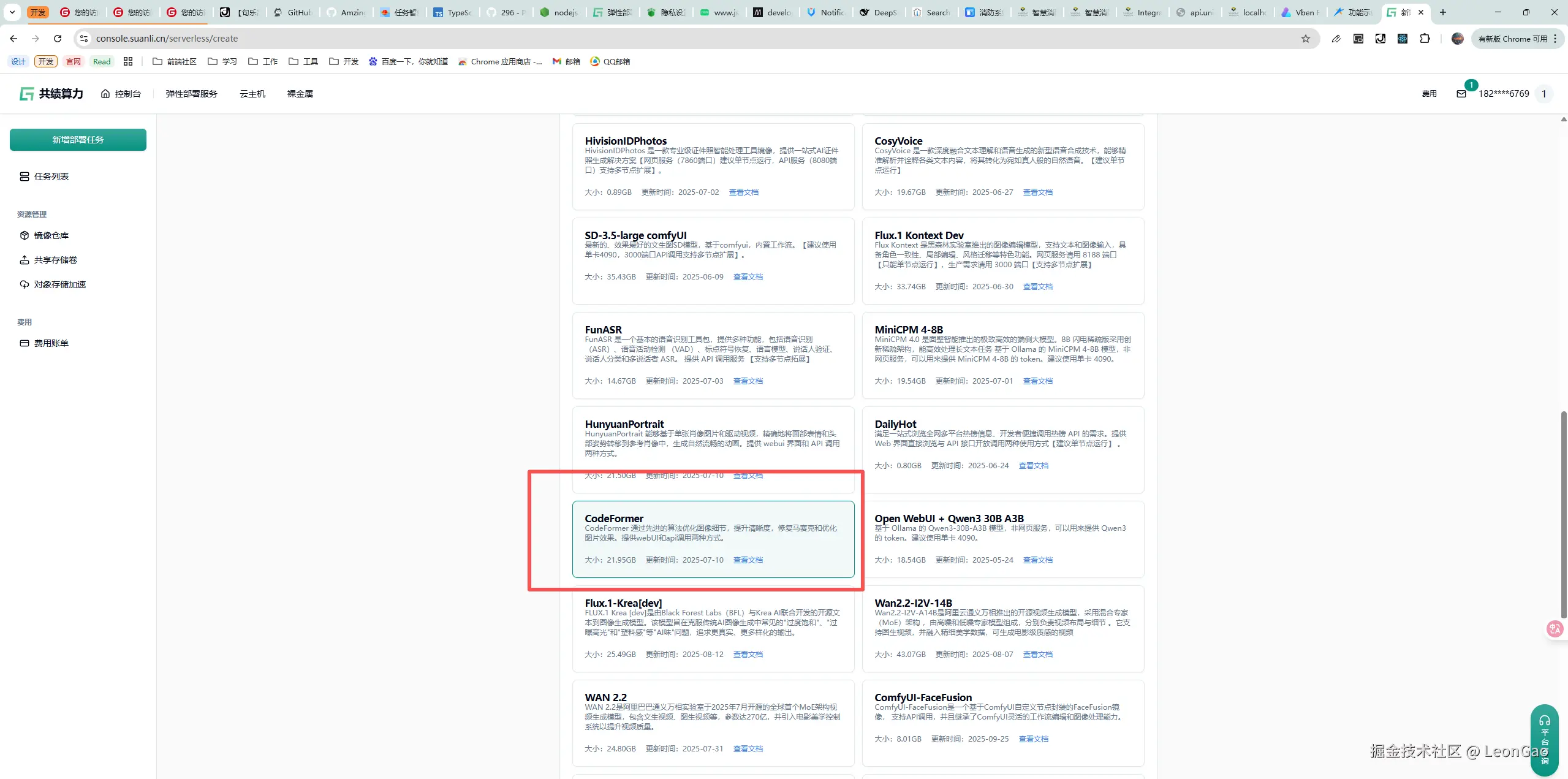

1、打开共绩算力-弹性部署服务

2、下滑找到服务项、并滑动到底部部署服务

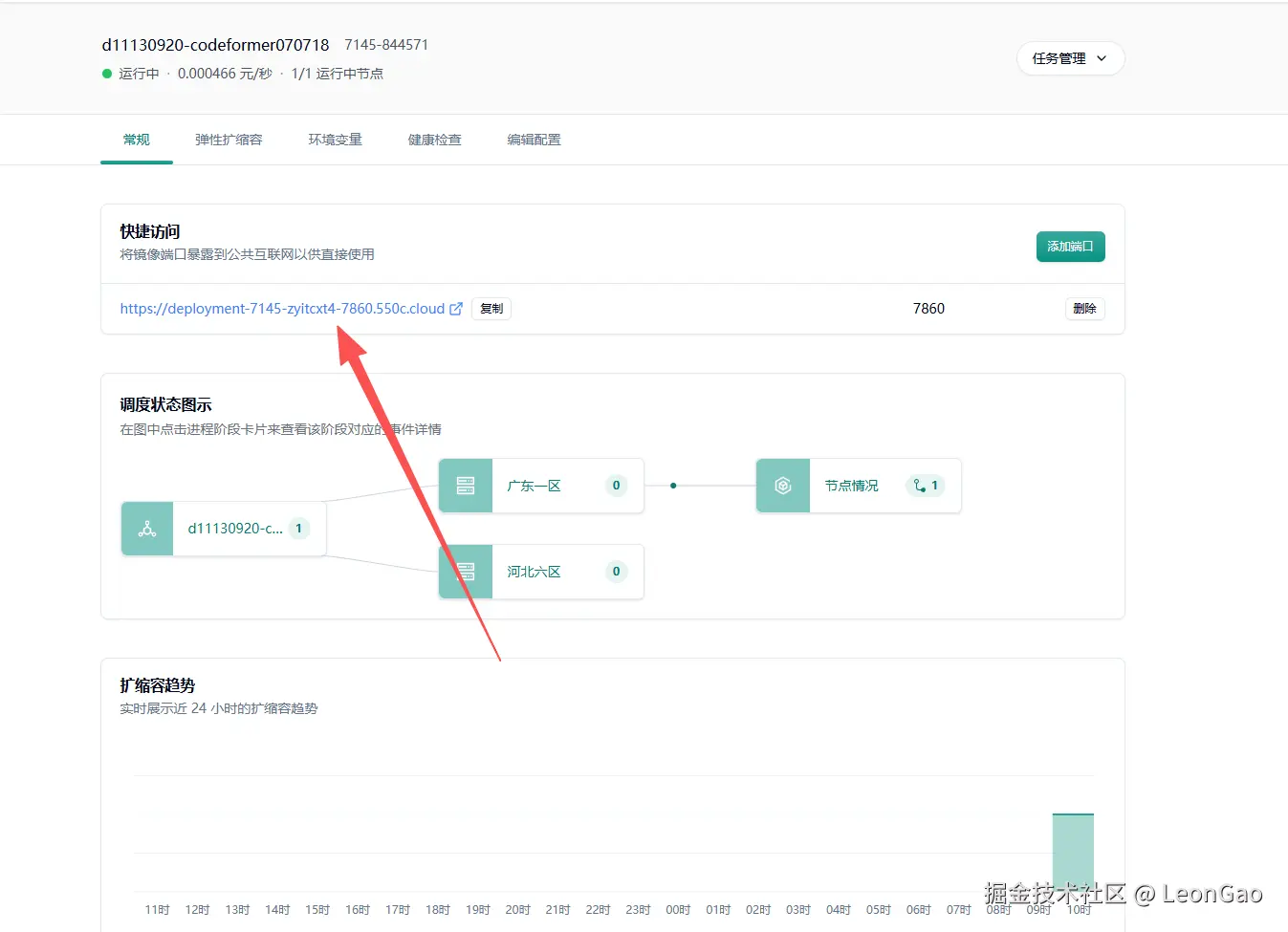

3、等待部署完成,访问部署的webUi服务体验。也可以查看文档,集成api调用方式到项目中

结果演示

效果杠杠的