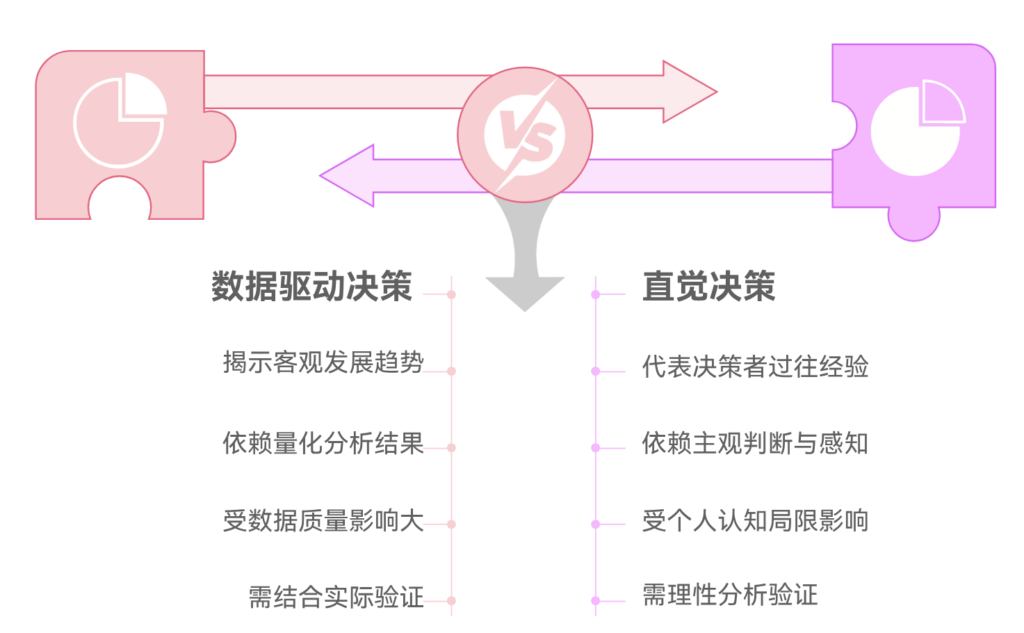

当数据驱动与直觉决策产生冲突时,最有效的处理方式是理解数据背后的限制、明确直觉的来源,通过验证机制让判断回归事实,而不是依赖立场对抗。 数据揭示趋势,直觉代表经验,两者结合才能形成稳健决策。正如统计学家乔治·博克斯所说:"所有模型都是错的,但有些模型是有用的。"数据不是真理,直觉也不能单独为证,冲突背后隐藏着改进决策质量的关键线索。

一、理解数据局限,避免盲目依赖数字

数据能够精准描述行为结果,却难以解释行为原因。用户流量、点击率、转化率等指标能揭示现象,但无法说明意图。当团队过度依赖数据时,容易陷入数字崇拜,忽略样本偏差、指标误导和隐藏变量。例如某功能数据表现不佳,有可能是入口不明显,而不是功能无价值。数据不是答案,而是通往答案的线索。 因此,在冲突中第一步应检视数据质量:样本是否足够?指标是否合理?背景是否变化?如果数据基础不稳,依赖它做决策反而带来更大风险。

此外,数据更适合验证既定问题,而不适用于探索未知方向。创新方向往往在数据缺乏的阶段出现,此时直觉反而成为突破口。忽略数据局限,将导致失去敏锐洞察力与创新机会。数据应作为决策的地基,而不是围墙。

二、分析直觉来源,区分经验洞察与主观偏好

直觉并非空想,而常来自长期认知积累与经验模式识别。尤其在设计、战略规划等领域,直觉能够比数据更快捕捉趋势与潜在需求。但若直觉基于"个人偏好"而非"经验沉淀",就会与事实偏离。判断直觉是否可信的关键,是弄清其依据:是过往成功的规律,还是未经验证的猜测?

直觉在高速变化或数据稀缺阶段的价值不可否认。例如用户还未表现出显著行为倾向,或业务刚进入新市场时,直觉可作为探索方向指导。但若直觉固执己见、抵抗验证,则会成为决策盲点。管理层要勇于追问:判断从何而来,能否被解释?直觉不是用来赢得争论,而是用来提出问题。

三、使用实验与验证机制协调两者冲突

当数据与直觉对立时,不必选择相信谁,而应让用户回答争议。A/B测试、可用性测试、灰度发布等方法能直接验证方案效果。只要能测试,就不要争论。 数据驱动是经过验证后的真理,直觉则在验证前避免错失机会,两者本质上是不同阶段的工具,而非对立观点。

实验机制也可减少组织内部摩擦。与其通过权力解决冲突,不如通过结果达成共识。让事实说服人,是专业团队最成熟的决策方式。真正有效的组织不是没有冲突,而是有能力将冲突转化为进步。

四、基于业务目标与风险判断合理取舍

当实验成本过高或业务风险过大时,需要依据优先级判断策略方向。例如核心流程、关键增长路径、品牌体验中,错误决策代价巨大,此时数据的权重应更高;而在探索性项目中,应允许直觉的试探性尝试。决策衡量的不是数据与直觉谁更正确,而是谁更符合当前业务利益。

团队可建立风险矩阵:低风险看直觉,高风险看数据,资源严重受限则两者结合分步推进。决策不是绝对化,而是动态平衡在最优解附近反复试探的过程。重要的是统一方向,而不是统一思想。

五、用数据和直觉协作提升决策成熟度

最理想的状态,是数据发现问题、直觉提出方案、实验验证成效、再以数据沉淀经验形成新直觉。这样就形成了从直觉到数据再回到直觉的螺旋式进化路径,让组织不断增强判断力。团队应推动这种循环机制,而非陷入单一依赖。

通过协作文化建设,让工程师尊重设计直觉,让设计师拥抱数据事实,让产品经理把两者整合为战略判断,这才是组织决策能力的成熟表现。忽略其中任意一方,都会让产品偏离本应正确的方向。

六、借助管理工具确保决策与验证过程透明(适度提及)

当不同观点并存时,最可怕的不是争论,而是信息失真。决策记录、数据来源、实验结论必须在团队内透明共享,使每一个判断都有追溯依据。此时可借助研发项目管理系统 PingCode 跟踪策略变更背景,Worktile 用于跨团队同步结论进度。工具让争议变成组织资产,而不是噪音。

透明机制还能避免旧争议反复出现,减少个人冲突,将讨论焦点聚焦于事实与价值上,而不是立场与情绪上。管理工具让数据驱动与直觉判断形成平等对话,使组织持续变得更聪明。

七、持续复盘让决策质量不断演进

最成熟的组织不是避免错误,而是确保每次错误都让未来更正确。复盘机制能帮助梳理:何时信任了直觉?何时依赖了数据?结果如何?背后逻辑是否值得复制?复盘形成完整决策链,使每次冲突转化为知识增长的动力。

随着经验与数据不断累积,组织对数据边界与直觉可信度的判断将越来越精准。最终形成可持续决策进化体系:过去经验 → 当前实践 → 未来洞察。平衡不是静态结果,而是动态学习。

常见问答

Q1:谁更可靠,数据还是直觉?

A:看场景,数据揭示真实结果,直觉适合探索方向。

Q2:冲突时应该由谁拍板?

A:依据业务优先级与风险判断,不以职位定输赢。

Q3:如何减少争议带来的时间浪费?

A:引入测试机制与决策透明化流程,以事实代替争论。