1.结构体类型的声明

1.1结构的说明

现在假如我们来描述一个学生的各种信息,那么我么就可以创建这个结构体:

c

int main()

{

struct student

{

char name[20];

int age;

char sex[5];

char id[20];

};

return 0;

}1.2结构体变量的创建和初始化

c

int main()

{

struct student

{

char name[20];

int age;

char sex[5];

char id[20];

};

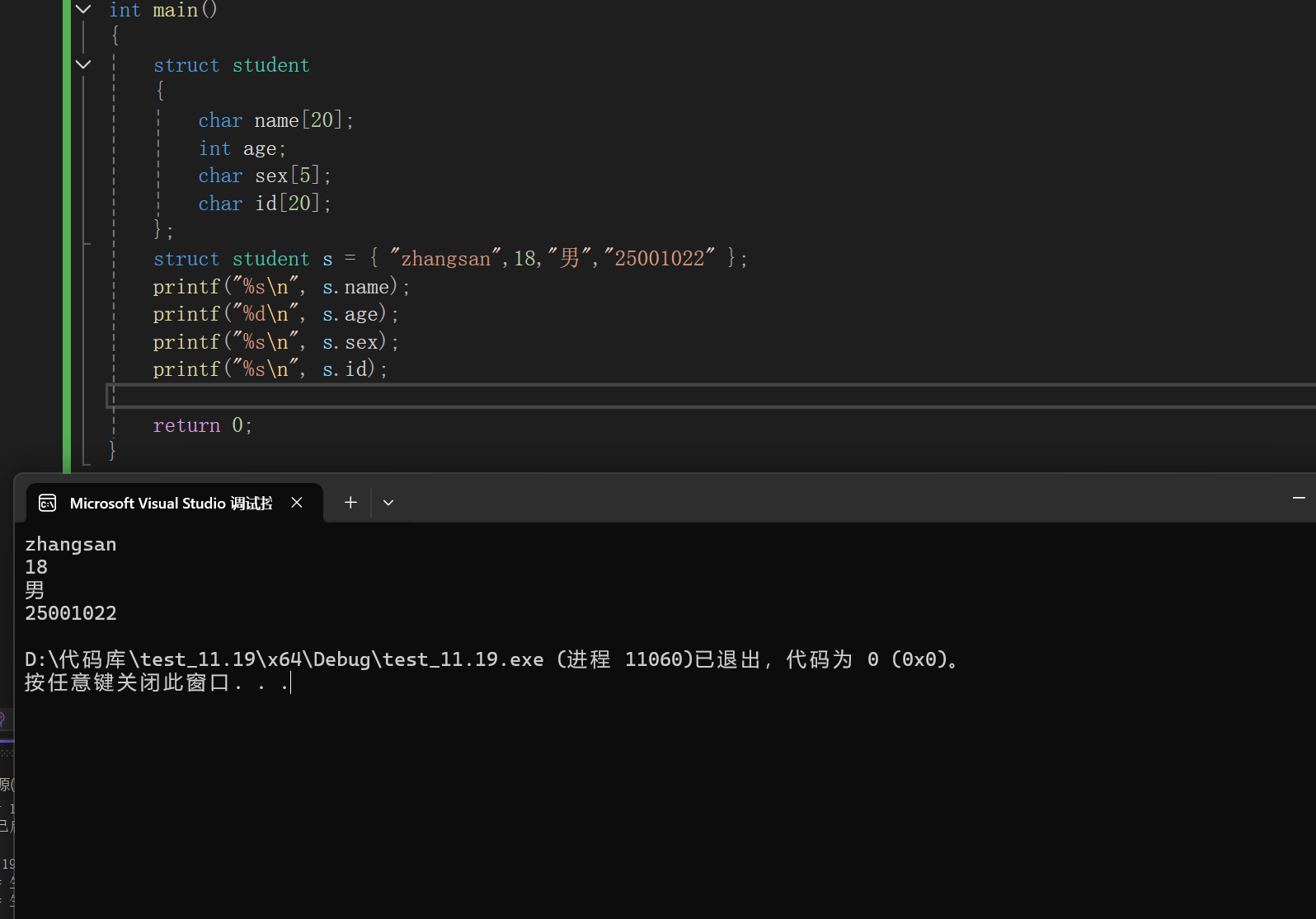

struct student s = { "zhangsan",18,"男","25001022" };

printf("%s\n", s.name);

printf("%d\n", s.age);

printf("%s\n", s.sex);

printf("%s\n", s.id);

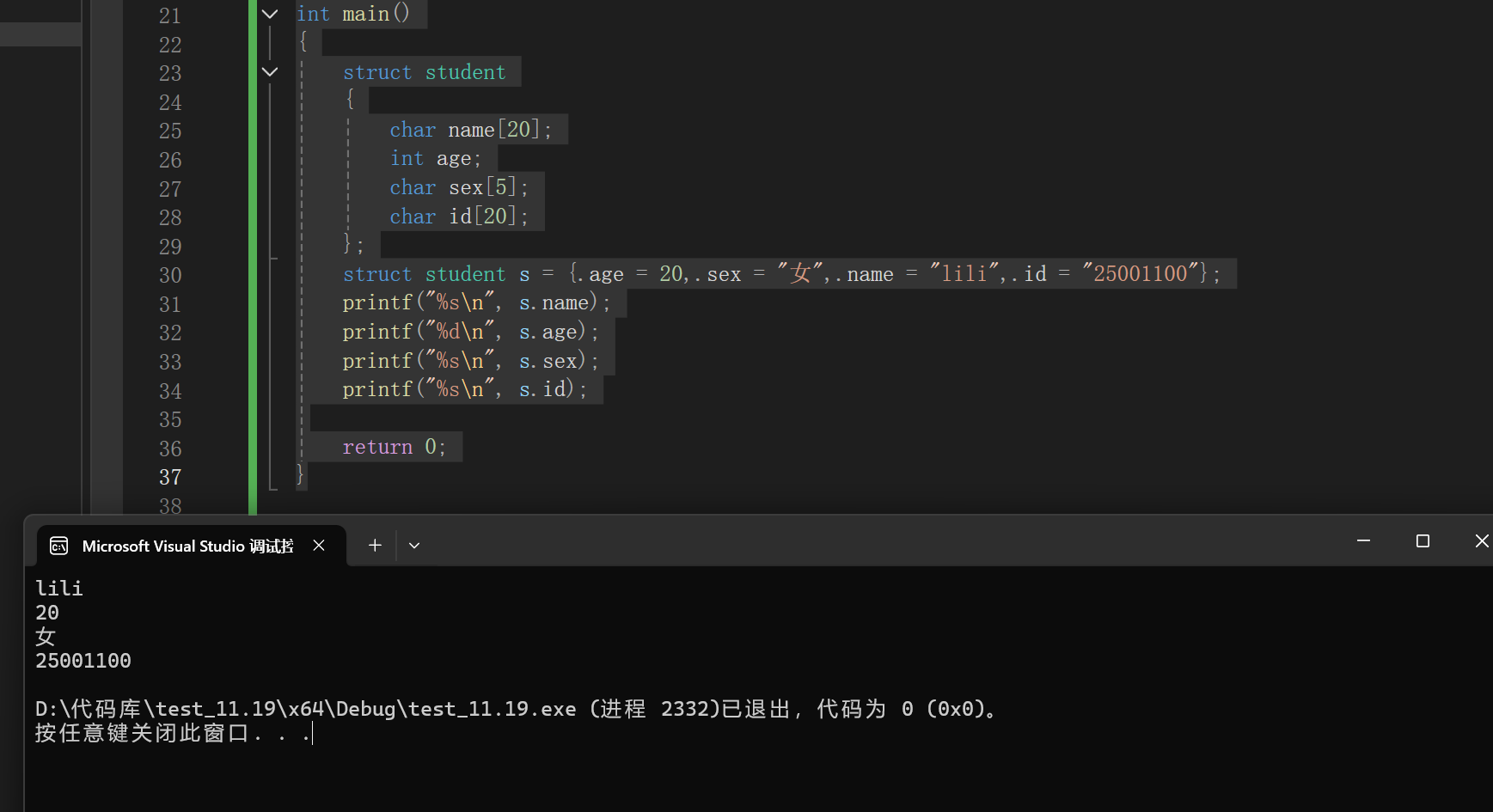

当然,我们也可以按照指定的顺序初始化:

c

int main()

{

struct student

{

char name[20];

int age;

char sex[5];

char id[20];

};

struct student s = {.age = 20,.sex = "女",.name = "lili",.id = "25001100"};

printf("%s\n", s.name);

printf("%d\n", s.age);

printf("%s\n", s.sex);

printf("%s\n", s.id);

return 0;

}

1.3结构的特殊声明

c

// 匿名结构体类型

struct

{

int a;

char b;

float c;

} x;

struct

{

int a;

char b;

float c;

} a[20], *p;

// 问题:下面的代码合法吗?

p = &x;

c

// 有标签的结构体(可以重复使用)

struct Point {

int x;

int y;

};

struct Point p1, p2; // 可以创建多个变量

// 匿名结构体(只能使用一次)

struct {

int x;

int y;

} p3; // p3是这个匿名结构体类型的唯一变量答案是不合法。

为什么 p = &x 不合法?

类型系统视角:

-

虽然两个结构体的成员完全相同(都有int a; char b; float c;)

-

但编译器将它们视为两个完全不同的类型

-

就像 int 和 float 虽然都是数字类型,但不能直接赋值一样

编译器视角:

c

// 编译器看到的实际上是:

struct AnonymousType1 {

int a;

char b;

float c;

} x;

struct AnonymousType2 {

int a;

char b;

float c;

} a[20], *p;

p = &x; // 错误:AnonymousType2* 不能指向 AnonymousType1 类型匿名结构体的限制

主要限制:

-

只能使用一次(在声明的地方)

-

不能在其他地方创建该类型的变量

-

不能作为函数参数或返回值类型

-

不能与其他结构体(即使是相同成员)互换使用

c

struct {int a; char b;} s1;

struct {int a; char b;} s2;

s1 = s2; // 错误:类型不匹配1.4结构的自引用

在结构中包含⼀个类型为该结构本⾝的成员是否可以呢?

1.4.1错误的自我引用方式:

c

struct Node

{

int data;

struct Node next; // 错误!

};为什么这是错误的?

问题分析:

-

如果结构体包含自身类型的成员,会导致无限递归

-

sizeof(struct Node) 会变得无限大

-

编译器无法确定结构体的大小

c

struct Node {

int data; // 4字节

struct Node next { // 又包含:

int data; // 4字节

struct Node next { // 再次包含:

int data; // 4字节

struct Node next { // 无限循环...

...

}

}

}

}1.4.2正确的自我引用方式:

c

struct Node

{

int data;

struct Node* next; // 正确!

};为什么这是正确的?

优势分析:

-

指针的大小是固定的(32位系统4字节,64位系统8字节)

-

sizeof(struct Node) 是确定的值:sizeof(int) + sizeof(指针)

-

可以实现链表、树等数据结构

c

struct Node {

int data; // 4字节

struct Node* next; // 4或8字节(指针)

}

// 总大小:8-12字节,是固定的1.4.3 typedef 与匿名结构体的陷阱

错误代码:

c

typedef struct

{

int data;

Node* next; // 错误!此时Node还未定义

} Node;问题分析:

-

这是匿名结构体(没有结构体标签)

-

在结构体内部试图使用 Node*,但此时 Node 还未定义完成

-

编译器不知道 Node 是什么类型

编译过程:

c

// 第1步:开始定义匿名结构体

typedef struct { // 匿名结构体,没有名字

int data;

Node* next; // 错误!Node在这里还未定义

} Node; // 第2步:到这里才定义Node为这个结构体类型正确的解决方案:

方案1:使用结构体标签

c

// 第1步:定义结构体标签Node

typedef struct Node { // 编译器知道struct Node是一个类型

int data;

struct Node* next; // 正确!编译器认识struct Node

} Node; // 第2步:创建别名Node方案2:分开声明

c

struct Node; // 前向声明

typedef struct Node Node; // 创建别名

struct Node { // 完整定义

int data;

Node* next; // 正确!Node已经声明

};总结关键要点:

-

结构体不能直接包含自身,会导致无限大小

-

结构体可以包含指向自身的指针,指针大小固定

-

避免在匿名结构体中进行自引用

-

使用结构体标签或前向声明来解决typedef的自引用问题

记忆口诀:

"结构体包含自己,用指针不要用实体;

typedef要自引用,先给结构体起个名。"

2. 结构体内存对齐

我们已经掌握了结构体的基本使用了。

现在我们深入讨论一个问题:计算结构体的大小。

2.1对齐规则

结构体的对齐规则

第一个成员:结构体的第一个成员放在偏移量为0的地址处。其他成员:每个成员都要对齐到对齐数的整数倍的地址处。对齐数 = min(编译器默认对齐数, 该成员的大小)

在VS中默认对齐数为8,在Linux的gcc中没有默认对齐数,对齐数就是成员自身的大小。

结构体总大小:必须是所有成员中最大对齐数的整数倍。

嵌套结构体:嵌套的结构体要对齐到其自身成员中最大对齐数的整数倍处,整个结构体的大小必须是所有最大对齐数(包括嵌套结构体的成员)的整数倍。

c

struct S1

{

char c1; // 大小1,对齐数min(8,1)=1

int i; // 大小4,对齐数min(8,4)=4

char c2; // 大小1,对齐数min(8,1)=1

};假设从0开始:

c1放在0,占用1字节。

i的对齐数是4,所以从4开始,占用4-7字节。

c2的对齐数是1,接着放在8,占用8字节。

现在总大小是9字节,但是整个结构体的最大对齐数是4,所以总大小必须是4的倍数,因此需要填充到12字节。

c

struct S2

{

char c1; // 1,对齐数1

char c2; // 1,对齐数1

int i; // 4,对齐数4

};从0开始:

c1在0

c2对齐数1,接着在1

i对齐数4,所以从4开始,占用4-7

总大小8字节,已经是最大对齐数4的倍数。

c

struct S3

{

double d; // 8,对齐数min(8,8)=8

char c; // 1,对齐数1

int i; // 4,对齐数4

};从0开始:

d放在0-7

c对齐数1,接着放在8

i对齐数4,所以从12开始(因为9、10、11不是4的倍数),占用12-15

总大小16,是最大对齐数8的倍数。

c

struct S4

{

char c1; // 1,对齐数1

struct S3 s3; // S3的最大对齐数是8,所以s3要对齐到8的倍数

double d; // 8,对齐数8

};从0开始:

c1放在0

s3的对齐数是8,所以从8开始(1-7填充),s3占16字节(8到23)

d对齐数8,接着放在24(24是8的倍数),占用24-31

总大小32,是最大对齐数8的倍数。

2.2为什么存在内存对齐

1.平台原因:不是所有硬件都能访问任意地址,某些硬件只能访问特定对齐的地址。

2.性能原因:对齐的内存只需要一次访问,未对齐的可能需要两次访问。

如何节省空间?

将占用空间小的成员集中在一起,减少填充字节。

例如,S1和S2的成员相同,但S2将两个char放在一起,减少了填充,所以S2的大小小于S1。

修改默认对齐数

使用#pragma pack(n)可以修改默认对齐数,使用#pragma pack()恢复默认。

总体来说:结构体的内存对⻬是拿空间来换取时间的做法。

那在设计结构体的时候,我们既要满⾜对⻬,⼜要节省空间,如何做到:

让占用空间小的成员尽量集中在一起就可以啦,比如说上面的s1与s2,虽然内容相同,但就因为顺序不同而导致大小不同

2.3修改默认对其数

c

#include <stdio.h>

#pragma pack(1) // 设置默认对齐数为1

struct S

{

char c1; // 大小1,对齐数1

int i; // 大小4,对齐数1

char c2; // 大小1,对齐数1

};

#pragma pack() // 取消设置,还原为默认

int main()

{

printf("%d\n", sizeof(struct S)); // 输出:6

return 0;

}分析:

-

设置对齐数为1后,所有成员都按1字节对齐

-

内存布局:[c1][i][i][i][i][c2]

-

没有填充字节,总大小就是各成员大小之和:1+4+1=6

- 实际编程建议

空间优化:将小成员变量放在一起

1.性能考虑:对于频繁访问的结构体,保持自然对齐

2.跨平台:注意不同编译器的默认对齐数差异

3.特定需求:使用#pragma pack调整对齐,但要注意可能影响性能

4.通过理解内存对齐规则,可以更好地优化程序的内存使用和性能表现。

3.结构体传参

c

struct S

{

int data[1000];

int num;

};

struct S s = {{1,2,3,4}, 1000};

// 结构体传参 - 值传递

void print1(struct S s)

{

printf("%d\n", s.num);

}

// 结构体地址传参 - 指针传递

void print2(struct S* ps)

{

printf("%d\n", ps->num);

}

int main()

{

print1(s); // 传结构体

print2(&s); // 传地址

return 0;

}- 两种传参方式的区别

值传递 (print1):

c

void print1(struct S s) // 创建结构体的完整副本

{

printf("%d\n", s.num);

// 函数结束时,副本s被销毁

}指针传递 (print2):

c

void print2(struct S* ps) // 只传递地址(指针)

{

printf("%d\n", ps->num);

// 操作的是原始结构体,不创建副本

}- 性能对比分析

内存开销:

c

struct S s; // 假设sizeof(struct S) = 1000*4 + 4 = 4004字节

// print1调用:在栈上分配4004字节的副本

print1(s); // 栈空间消耗:4004字节

// print2调用:在栈上分配一个指针(4或8字节)

print2(&s); // 栈空间消耗:4字节(32位)或8字节(64位)时间开销:

-

print1:需要将4004字节的数据从调用者栈帧复制到被调用函数栈帧

-

print2:只需要复制一个指针地址(4-8字节)

3.其他考虑因素

c

// print1:安全,不会修改原始数据(操作的是副本)

void print1(struct S s) {

s.num = 0; // 只修改副本,不影响原始数据

}

// print2:可能意外修改原始数据

void print2(struct S* ps) {

ps->num = 0; // 修改了原始数据!

}

// 安全的指针传递版本:

void print2_safe(const struct S* ps) { // 使用const保护

printf("%d\n", ps->num);

// ps->num = 0; // 编译错误!

}- 总结

为什么首选 print2(指针传递):

1.性能优势:

-

避免大数据复制

-

减少栈空间使用

-

提高函数调用速度

2.内存效率:

- 传递指针(4-8字节) vs 传递整个结构体(可能数千字节)

3.实际影响:

-

对于频繁调用的函数,性能差异会累积

-

在内存受限的嵌入式系统中尤为重要

4.例外情况:

-

结构体很小(通常<16字节)时,值传递也可接受

-

需要确保不修改原数据且结构体不大时

因此,在大多数情况下,结构体传参时应传递指针而不是整个结构体。

4.结构体实现位段

4.1什么是位段

位段的定义:

位段(bit-field)是C语言中一种特殊的数据结构,它允许我们按位来指定结构体成员所占用的内存大小。

位段的特点

1.位段的成员必须是 int、unsigned int 或 signed int,C99中也可以使用其他类型

2.位段的成员名后边有一个冒号和一个数字,表示该成员占用的位数

示例:

c

struct A

{

int _a:2; // 占用2位

int _b:5; // 占用5位

int _c:10; // 占用10位

int _d:30; // 占用30位

};

c

printf("%d\n", sizeof(struct A)); // 输出是多少?4.2 位段的内存分配

内存分配规则

1.位段的成员可以是 int、unsigned int、signed int 或 char 等类型

2.位段的空间按照需要以4个字节(int)或1个字节(char)的方式开辟

3.位段涉及很多不确定因素,不跨平台,注重可移植的程序应该避免使用位段

内存分配示例分析:

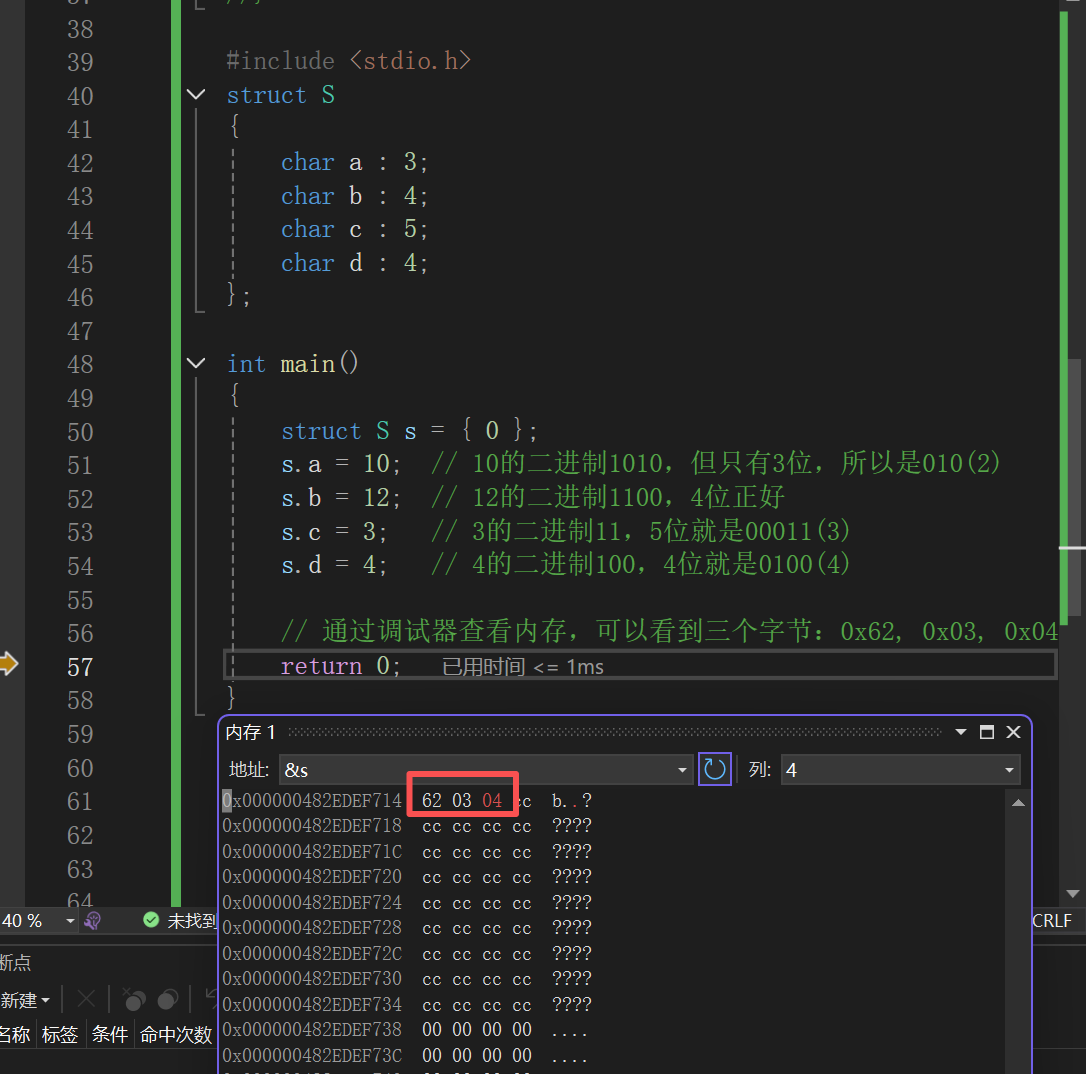

c

struct S

{

char a:3; // 占用3位

char b:4; // 占用4位

char c:5; // 占用5位

char d:4; // 占用4位

};

struct S s = {0};

s.a = 10; // 二进制:1010 -> 截断为010 (2)

s.b = 12; // 二进制:1100 -> 1100 (12)

s.c = 3; // 二进制:11 -> 00011 (3)

s.d = 4; // 二进制:100 -> 0100 (4)

c

内存地址: 低地址 ------------> 高地址

字节0: 01100010 (0x62)

字节1: 00000011 (0x03)

字节2: 00000100 (0x04)

详细分解:

字节0: [b的4位][a的3位][空闲1位] = [1100][010][0] = 01100010 = 0x62

字节1: [c的低3位][空闲5位] = [011][00000] = 00000011 = 0x03

实际上c需要5位,但第一个字节只剩下1位不够,所以c从第二个字节开始

字节2: [d的4位][空闲4位] = [0100][0000] = 00000100 = 0x04

实际上d需要4位,但第二个字节剩下的5位中,由于对齐或其他原因,可能重新开一个字节验证:

c

#include <stdio.h>

struct S

{

char a:3;

char b:4;

char c:5;

char d:4;

};

int main()

{

struct S s = {0};

s.a = 10; // 10的二进制1010,但只有3位,所以是010(2)

s.b = 12; // 12的二进制1100,4位正好

s.c = 3; // 3的二进制11,5位就是00011(3)

s.d = 4; // 4的二进制100,4位就是0100(4)

// 通过调试器查看内存,可以看到三个字节:0x62, 0x03, 0x04

return 0;

}

4.3位段的跨平台问题

主要跨平台问题

1.符号问题:int 位段被当成有符号数还是无符号数不确定

2.最大位数:位段中最大位的数目不能确定

16位机器最大16位,32位机器最大32位,写成27位在16位机器会出问题

3.分配方向:位段成员在内存中从左向右还是从右向左分配,标准未定义

4.空间利用:当一个结构包含两个位段,第二个位段成员比较大,无法容纳于第一个位段剩余的位时,是舍弃剩余位还是利用,不确定

总结:

与普通结构体相比,位段可以达到同样的效果,并且可以很好地节省空间,但是存在跨平台问题。

4.4位段的应用

网络协议中的应用:

位段在网络协议中广泛应用,如IP数据报格式:

c

IP数据报格式:

0 15 16 31

┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐

│ 4位版本号 │ 4位首部长度 │ 8位服务类型 │ 16位总长度 │

├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 16位标识符 │ 3位标志 │ 13位片偏移 │ │

├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8位生存时间 │ 8位协议 │ 16位首部校验和 │ │

├───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤

│ 32位源IP地址 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 32位目的IP地址 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 32位选项(若有) │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘优势

-

很多属性只需要几个bit位就能描述

-

使用位段能够实现想要的效果,同时节省空间

-

网络传输的数据报大小较小,有助于网络畅通

4.5位段使用的注意事项

重要限制:不能取地址

位段的几个成员共有同一个字节,有些成员的起始位置并不是某个字节的起始位置,这些位置处是没有地址的。

原因:

-

内存中每个字节分配一个地址

-

一个字节内部的bit位是没有地址的

-

因此不能对位段的成员使用&操作符

所以不能对位段的成员使用&操作符,这样就不能使用scanf直接给位段的成员输⼊值,只能是先输入放在一个变量中,然后赋值给位段的成员。

错误示例:

c

struct A

{

int _a:2;

int _b:5;

int _c:10;

int _d:30;

};

int main()

{

struct A sa = {0};

scanf("%d", &sa._b); // 错误!不能对位段成员取地址

return 0;

}正确使用方法:

c

int main()

{

struct A sa = {0};

// 正确的示范

int b = 0;

scanf("%d", &b); // 先输入到普通变量

sa._b = b; // 再赋值给位段成员

return 0;

}位段使用总结

优点

1.节省空间:可以精确控制每个成员占用的位数

2.内存效率:对于标志位、状态位等小数据特别有用

3.网络应用:在网络协议中广泛使用,减少数据传输量

缺点

1.不可移植:不同编译器、不同平台的行为可能不同

2.不能取地址:无法直接对位段成员使用&操作符

3.调试困难:内存布局不直观,调试时难以理解

使用建议:

-

在需要极致节省内存的嵌入式系统中可以考虑使用

-

在网络编程中处理协议头时可以使用

-

在注重可移植性的应用中尽量避免使用

-

使用时要充分测试目标平台的行为