我们终于来到了移动网络中最核心、最精妙的部分------移动性管理。它解决的问题是:当一个设备的位置(连接点)在不断变化时,网络层如何确保数据包依然能够准确地找到它,并维持持续的通信会话?

移动性管理原理深度解析

移动性管理的核心挑战在于:IP地址具有双重角色,它既是一个设备的身份标识,又包含了其网络位置的拓扑信息。 当设备移动时,其位置信息改变,但如果IP地址随之改变,上层的TCP连接(依赖于四元组:源IP、源端口、目的IP、目的端口)就会中断。

一、设备移动性:网络层视角

我们从网络层的角度,对移动性进行分类:

-

同一子网内的移动性 :例如,在一个大型Wi-Fi网络中,设备从一个接入点切换到另一个接入点。由于所有AP都在同一个IP子网内,设备的IP地址可以保持不变。这是通过链路层 的切换机制(如802.11的重新关联)解决的,网络层无感知。

-

不同IP子网间的移动性 :这才是网络层移动性管理要解决的核心问题。当设备从一个网络(如家的Wi-Fi)移动到另一个网络(如公司的Wi-Fi)时,它必须获得一个新的IP地址(属于新子网)。此时,如何维持正在进行的通信不中断?

二、归属网络、被访网络与移动实体

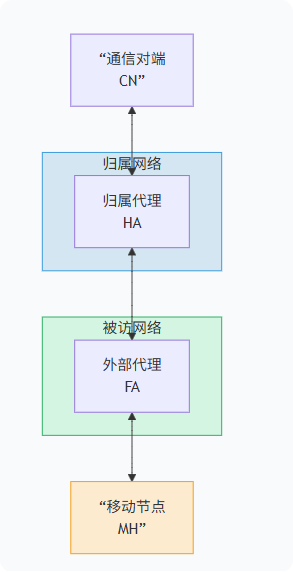

为了清晰地描述移动性管理,我们引入一套标准的术语体系,其架构关系如下图所示:

-

移动节点 :指从一个网络移动到另一个网络,或在不同移动点之间移动的设备。

-

归属网络 :MN的"家乡"。这是MN从其获得长期IP地址的网络。这个IP地址称为归属地址 ,是MN的永久身份标识。

-

被访网络:MN当前访问的非归属网络。

-

通信对端 :与MN进行通信的对方设备。它可能是一台固定服务器,也可能是另一个移动设备。

-

归属代理 :位于归属网络中的一个特殊路由器。它负责在MN远离家乡时,截获发生MN的数据包 ,并通过隧道将其转发给MN。

-

外部代理:位于被访网络中的一个特殊路由器。它负责为来访的MN提供路由服务,通常是隧道的端点。

三、去往/来自移动设备的间接与直接路由

移动IP协议定义了两种主要的路由方式,以确保数据包能够找到移动中的MN。

1. 间接路由(由归属网络代理)

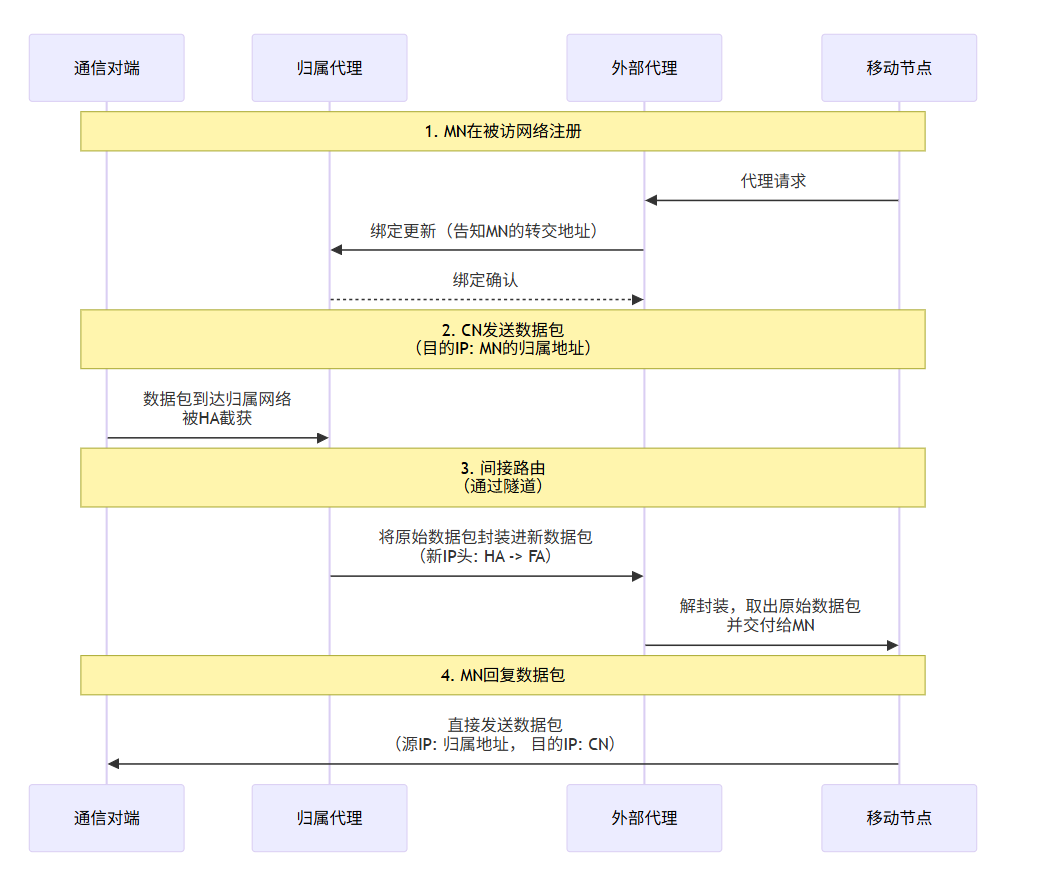

这是移动IP最基本、最经典的模式,其工作流程如下:

流程详解:

-

步骤1:发现与注册

-

MN到达被访网络后,获得一个转交地址(可以是FA的地址,也可以是MN通过DHCP获取的临时地址)。

-

MN向HA发送绑定更新,告知HA:"我现在的临时地址是这个,请把发给我的包都转到这里来。"

-

HA记录下

归属地址 <-> 转交地址的绑定关系。

-

-

步骤2 & 3:数据包去往MN(间接)

-

CN像往常一样,将数据包发生MN的归属地址。

-

该数据包会路由到MN的归属网络,并被HA截获。

-

HA使用IP-in-IP隧道 ,将原始数据包作为载荷,封装在一个新的数据包中,新数据包的目的IP是MN的转交地址。

-

这个隧道数据包被路由到FA(或MN本身),由端点解封装,得到原始数据包,最终交付给MN。

-

-

步骤4:数据包来自MN(直接)

-

MN发送数据包时,通常直接以CN的地址为目的IP,以自己的归属地址 为源IP。这个过程是直接的,不经过HA。

-

对CN来说,它收到的数据包源IP始终是MN的归属地址,因此它感知不到MN的移动,TCP连接得以保持。

-

间接路由的优缺点:

-

优点 :对CN完全透明,CN无需做任何改动。

-

缺点 :三角路由问题。所有去往MN的流量都要经过HA,路径可能不是最优的,增加了延迟和HA的负载。

2. 直接路由(由通信对端代理)

为了解决三角路由问题,直接路由模式被提出。其核心思想是让CN也知晓MN的转交地址。

-

流程:

-

MN同样在HA处注册其转交地址。

-

当CN第一次与MN通信时,数据包先发给HA,然后隧道传输到MN(与间接路由相同)。

-

关键步骤 :同时,HA会向CN发送一个绑定更新,告知CN MN的当前转交地址。

-

CN收到后,会在其缓存中创建一个

归属地址 <-> 转交地址的绑定条目。 -

此后,CN再发送给MN的数据包,将直接发生MN的转交地址,而不再绕行HA。

-

-

优缺点:

-

优点:解决了三角路由问题,路径最优,延迟更低。

-

缺点:CN需要具备处理绑定更新的能力,这增加了CN的复杂性,不再是完全透明的。

-

总结

移动性管理原理,特别是移动IP,通过引入归属地址 、转交地址 、归属代理 和绑定更新 等概念,巧妙地分离了设备身份和网络位置。

-

间接路由 通过归属代理的隧道,实现了对通信对方的完全透明,是基础但可能非最优的方案。

-

直接路由 通过告知通信对方转交地址,优化了路径,但牺牲了一定的透明性。

这些原理是支持我们在移动中保持网络连接不断线的基石技术。虽然在实际的4G/5G网络中,实现细节更为复杂(例如使用隧道协议GTP),但其核心思想与移动IP一脉相承。