肘部法则(Elbow Method)是聚类分析中用于确定最佳聚类数(K值) 的常用技术,尤其适用于K-Means等算法。其核心思想是通过分析不同K值下聚类结果的簇内平方和(WCSS, Within-Cluster Sum of Squares) 变化趋势,寻找WCSS下降速率显著放缓的"拐点"(即"肘点"),该点对应的K值即为最佳聚类数。以下从原理、步骤、示意图到代码实现进行完整说明:

一、肘部法则原理

-

WCSS定义

WCSS是所有样本点到其所属簇中心的距离平方和 ,公式为:

WCSS=∑i=1K∑x∈Ci∥x−μi∥2 \text{WCSS} = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \|x - \mu_i\|^2 WCSS=i=1∑Kx∈Ci∑∥x−μi∥2其中,CiC_iCi 是第 iii 个簇,μi\mu_iμi 是该簇的质心。

- WCSS越小,表示簇内样本越紧密,聚类效果越好。

-

K值与WCSS的关系

- 当 K=1K=1K=1 时,WCSS最大(所有样本属于同一簇)。

- 随着 KKK 增加,WCSS逐渐减小(样本被划分到更精细的簇)。

- 当 KKK 超过真实聚类数时,WCSS下降幅度显著降低,形成"肘部"拐点。

-

"肘点"的意义

拐点处对应的 KKK 值实现了簇内紧密性 与计算效率 的最佳平衡,再增加 KKK 带来的聚类质量提升有限。

二、肘部法则实现步骤

- 选择K值范围 (如 K=1K=1K=1 到 K=10K=10K=10)。

- 计算每个K的WCSS :

- 对每个 KKK 运行K-Means聚类,记录

model.inertia_(即WCSS)。

- 对每个 KKK 运行K-Means聚类,记录

- 绘制WCSS-K曲线 :

- 横轴:KKK 值;纵轴:WCSS值。

- 识别肘点 :

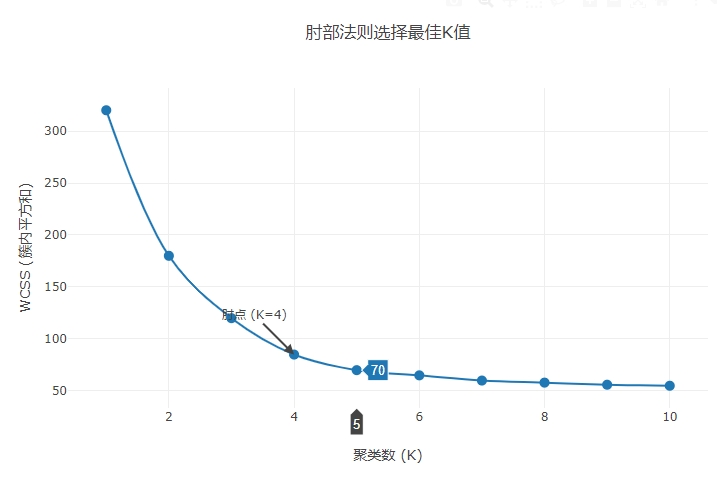

- 曲线斜率明显变缓的位置即为最佳 KKK(如下图 K=4K=4K=4 处)。

三、示意图与代码演示

以下代码使用Python的sklearn和matplotlib生成模拟数据并绘制肘部图,最终通过HTML展示结果:

示意图关键点解析

| K值 | WCSS | 趋势分析 |

|---|---|---|

| K=1 | 320 | 最高,样本未分组 |

| K=2→3 | 180→120 | 显著下降 |

| K=4 | 85 | **拐点(斜率骤减)**⭐ |

| K>4 | 70→55 | 缓慢下降,收益递减 |

四、注意事项与局限性

- 主观性 :肘点位置可能因数据分布而异,需结合业务解读(如 K=3K=3K=3 或 K=5K=5K=5 均可能合理)。

- 数据敏感性 :

- 若曲线无显著拐点(如平稳下降),需结合轮廓系数(Silhouette Score) 验证。

- 复杂结构(多模态分布)可能需更高 KKK 值。

- 计算优化 :

- 大数据集可限制

max_iter或采用MiniBatch K-Means。

- 大数据集可限制

五、总结

肘部法则通过量化簇内紧密度随K值的变化 ,为无监督聚类提供了一种直观的评估方式。其核心价值在于平衡模型复杂度 与聚类效果,但需注意:

⚠️ 并非万能:若数据无自然分组(如均匀分布),肘部法则可能失效,此时需依赖领域知识或密度聚类(如DBSCAN)。

实际应用中,建议肘部法则+轮廓系数+业务验证 三者结合,例如在燃气压力分析中,若 K=3K=3K=3 对应"正常/高压故障/低压故障"模式,则优先取 K=3K=3K=3。