在介绍斐波那契堆前,有必要先说一下一般的二叉堆优先队列

优先队列

性质

- 动态维护元素集合,快速访问/删除最小(或最大)元素

- 核心操作:

GetMin:返回最小元素Insert:插入新元素ExtractMin:删除并返回最小元素DecreaseKey:降低某元素的关键字值

对优先队列有所了解的话以上优先队列的操作过程和复杂度理应不陌生,就不多展开了。

简单来说斐波那契堆就是结构复杂的优先队列,斐波那契堆的懒惰合并 和延迟剪枝 等策略,本质是为了优化优先队列的接口操作。若不熟悉优先队列的设计目的和核心操作,下面的内容可能会很难懂。

斐波那契堆的结构与性质

核心结构:

-

多根树森林:由多棵最小堆有序树(父节点 ≤ 子节点)组成

-

根链表:所有树根通过双向循环链表连接,含最小根指针

-

节点结构:

arduino

struct Node {

int key; // 关键字

int degree; // 子节点数

bool mark; // 是否失去过子节点

Node *parent; // 父指针

Node *child; // 任意子节点

Node *left, *right; // 兄弟指针(双向链表)

};- 堆结构:

ini

Min

↓

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D] (双向循环链表)

| / \ |

[E] [F] [G] [H]

| / \

[I] [J] [K]关键性质:

- 懒惰(Lazy)策略 :

Insert插入新节点时直接加入根链表,不立即合并树DecreaseKey时可能剪枝但不立即调整结构- 延迟的合并/剪枝操作积累到

ExtractMin时统一处理

对于斐波那契堆来说只要维护好Min的指向就能在O(1)内完成操作,这里就不多展开了。

1. Insert操作过程与复杂度

操作过程:

- 创建新节点

x,初始化key, degree=0, mark=false - 将

x插入根链表中(修改相邻节点的左右指针) - 更新最小根指针(若

x.key < min.key)

示例:

ini

Min

↓

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D] ↔ [New](直接插入根链表就是最懒的策略)

| / \ |

[E] [F] [G] [H]

| / \

[I] [J] [K]

插入New: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D] ↔ [New] (若 New<A 则 min 指向 New)复杂度分析:

- 实际代价:O(1)(仅修改指针)

- 均摊代价:O(1)(势能法证明)

但长此以往就会变成这样

ini

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D] ↔ [New 1] ↔ [New 2] ↔ .... ↔ [New N]

| / \ |

[E] [F] [G] [H]

| / \

[I] [J] [K]根部将变得非常非常长,弹出Min后如果就这么放着,最坏情况下,ExtractMin 需要遍历所有 t 棵树(例如连续插入 n 个节点后调用 ExtractMin,t = n),复杂度为 O(n)。

斐波那契堆中的度数

在斐波那契堆中,度数(degree) 是每个节点的一个核心属性,它表示该节点的直接子节点数量。度数不仅是节点结构的描述符,更是保证斐波那契堆高效性的关键机制。

度数的定义与基本性质

- 定义 : 节点

x的度数x.degree= 其子节点链表中的子节点数量。 - 示例:

ini

(0) (1) (2) (1)

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D] (双向循环链表)

| / \ |

(0) (1) (0) (2)

[E] [F] [G] [H]

| / \

(0) (0) (0)

[I] [J] [K]2. ExtractMin的操作与复杂度分析

操作步骤:

- 移除最小根:

- 从根链表中删除

z:O(1) - 剪下子节点链接到根链表:

- 最小根节点有

d个子节点(度数d)

- 最小根节点有

- 时间复杂度:O(D(n))(d<=最大度数D(n),所以可以确定复杂度的上限)

ini

删除C:

Min(待弹出)

↓

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [C] ↔ [D]

| / \ |

[E] [F] [G] [H]

| / \

[I] [J] [K]

->

根链表: [A] ↔ [B] ↔ [D] ↔ [F] ↔ [G] (子节点F,G直接接入根链表)

| | |

[E] [H] [I]

/ \

[J] [K]- 合并相同度数的树 (Consolidate) :

- 遍历根链表(

A[]数组大小要装下所有度数的数,大小至少为D(n),并遍历总量为t的树) - 合并度数相同的树(合并操作使树的数量-1,也就是说复杂度最多与树的棵数

t相同)- 原因: 合并操作要尽量使树的数量t和最大度数D(n)都尽量最小,而方法就是合并相同度数 的树,直至没有相同度数的树 ,那么在清理过后的树最多只有最大度数+1棵。

- 时间复杂度:O(t + D(n))

ini

根链表: [A] [B] [C] [D] [E]

| / \ / \

[F] [G] [H] [I] [J]

-> 合并AB以及DE

[A] [C] [D]

| | / | \

[B] [F] [G] [H] [E]

/ \

[I] [J]

-> 合并AC

[A] [D]

/ \ / | \

[B] [C] [G] [H] [E]

| / \

[F] [I] [J]

没有相同度数的树的话,合并结束在 ExtractMin 中合并相同度数的树:

ini

def Consolidate():

A = [None] * (D(n) + 1) # 基于度数创建数组

for x in root_list:

d = x.degree

while A[d] is not None:

y = A[d] # 找到另一棵度数相同的树

if x.key > y.key:

swap(x, y) # 保证 x 为根

Link(y, x) # 将 y 链接为 x 的子节点

A[d] = None

d += 1 # 度数增加

A[d] = x此处度数的意义:

- 快速定位相同度数的树(数组索引 = 度数)

- 合并后新树的度数 = 原度数 + 1

- 重建根链表:

- 收集

A[]中非空节点,形成新根链表- 经分析可知,节点数量与合并过后的树的棵树,即与D(n)有关。

- 更新最小根指针

- 时间复杂度:O(D(n))

ExtractMin复杂度分析:

- 移除最小根并提升子节点:O(D(n))(最小根最多D(n)个子节点)

- 合并操作:O(t + D(n))(t为合并前根链表树的数量)

- 重建:O(D(n))(最小根最多D(n)个子节点)

实际代价总和 : O(D(n)) + O(t + D(n)) + O(D(n)) = O(t + D(n))

结论:ExtractMin复杂度只与树的棵数和最大度数有关。

但通过 均摊(斐波那契堆的核心逻辑) 分析,根链表中的树数量 t 的代价将被完全抵消 ,最终复杂度降为 O(D(n)) = O(log n) 。

所谓最大度数 D(n) 是全局理论上限 ,由当前节点总数 n 决定,与操作临时状态无关。

- 它保证了无论堆如何动态变化,最大度数始终受控(

O(log n)),从而维持ExtractMin的高效性。 - 合并操作 只是强制让树的数量

t适配D(n),而非重新计算D(n)。

ini

根链表: [1] [1] [1] [1] [1]

| / \ / | \ / / / \

[2] [2] [3] [2] [3] [5] [2] [3] [5] [9]

| | / \ | / \ / | \

[4] [4][6][7] [4] [6][7] [10] [11] [13]

| | | / \

[8] [8] [12][14][15]

|

[16]如图,32个节点最终构成5棵树,可观察到 D(n) = log n。

可以把 D(n) 想象成一座房子的最大楼层数:

n:当前房子里住的人数。D(n):根据建筑法规(斐波那契堆的约束),楼层数不能超过log n层。- 人越多(

n越大),允许的楼层(度数)越高,但增长非常缓慢(对数级)。

- 人越多(

- 合并操作:像定期整理房间,把杂物堆(多余的树)压缩到符合楼层限制。

均摊的概念:斐波那契堆的核心逻辑

所谓的均摊分析的核心思想就是:将高代价操作的开销均摊到整个操作序列中,保证序列的平均代价最优。

后面会着重解释,暂且按下不表。总之先记住:

在斐波那契堆中,均摊就是将ExtractMin的开销分摊算在其他操作( Insert 和 DecreaseKey)的开销上 ,让其他操作的复杂度保留在常数级 的同时,让ExtractMin的复杂度保留在 log n级。

ExtractMin的均摊

人话总结:ExtractMin进行的至多t次的合并操作的复杂度被算到了此前的所有Insert操作上。

想象你有一张信用卡:

- 平时小额消费(Insert) :每次花钱(插入节点)只记录账单,不立刻还款(不立刻合并树),所以操作很快(O(1))。

- 月底还款日(ExtractMin) :一次性还清所有欠款(合并树),虽然还款过程较慢,但把总开销均摊到每天的小额消费上,整体平均每天的花费仍然可控。

总结

Insert的 O(1) 是"假象" :它只是延迟了合并的开销。ExtractMin的 O(log n) 是"真还债" :合并的开销都算在了此前的Insert操作上,保证均摊高效。

关键点:

- 懒惰操作 (平时不合并)积累的"债务"(树的数量

t),在关键时刻(ExtractMin)通过合并一次性解决。 - 树的数量 t 被约束 :

- 合并后,

t' ≤ D(n) + 1(因为度数唯一,类似"合并后最多剩 D(n) 种不同的扑克牌叠")。 - D(n) 是瓶颈:无论之前有多少树(t),合并后都会压缩到 D(n) 的规模。

- 合并后,

结论: 最终复杂度 只与 D(n) 相关 ,而 D(n) = O(log n) 则是由斐波那契堆的度数约束保证的。

3. DecreaseKey的处理与复杂度分析

将节点 x 的键值从 k 降低到 k' (k' < k),操作流程如下:

1. 降低键值

- 直接修改

x.key = k'。 - 如果

x不是根节点,且x.key < x.parent.key(违反最小堆性质),则触发 剪枝(Cut) 。

2. 剪枝(Cut)

- 将

x从父节点y的子链表中移除。 - 将

x添加到根链表中,并清除x.mark(因为它现在是根,不再有父节点)。 - 减少

y.degree(因为y失去了一个子节点)。 - 检查

y是否需要级联剪枝:- 如果

y未被标记过 (y.mark == false),则标记它(y.mark = true),操作结束。 - 如果

y已被标记 (y.mark == true),则递归地对y执行剪枝(即 级联剪枝,Cascading Cut)。

- 如果

3. 更新最小指针

- 如果

x.key < H.min.key,更新H.min = x。

scss

原本的堆:

[A] [D]

| / | \

[B] [G] [H] [E]

/ \

[I] [J]

|

[K]

-> 假设J违反了堆性质,剪掉J

[A] [D] [J]

/ \ / | \ |

[B] [C] [G] [H] [E](J的原父节点已标记) [K]

| |

[F] [I]

如果J<Min,更新Min标记机制的作用

控制级联剪枝的深度

-

问题 :如果每次

DecreaseKey都立即剪枝所有违反堆性质的节点,最坏情况下可能导致 O(log n) 次递归剪枝(例如长链父子结构),使得单次DecreaseKey的复杂度退化为 O(log n)。 -

解决方案:标记机制通过以下规则限制剪枝:

- 首次失去子节点 :仅标记父节点(

mark = true),不立即剪枝。 - 第二次失去子节点:若父节点已被标记,则触发剪枝,并递归检查祖父节点。

- 首次失去子节点 :仅标记父节点(

-

标记机制确保:

- 每个节点最多被剪枝一次(因为剪枝后它变为根,不再有父节点)。

- 每次

DecreaseKey只有常数次剪枝需要实际执行(其余通过势能抵消)。

-

为剪枝提供限制:

- 级联剪枝确保每个节点至多失去一个子节点后才被剪枝

- 避免树结构被过度破坏,保证

D(n) = O(log n)

DecreaseKey的均摊

时间复杂度分析

- 降低键值:O(1)(直接修改)。

- 剪枝:每次剪枝需要 O(1) 时间(修改指针)。

- 级联剪枝:即便有标记机制,最坏情况下可能递归剪枝 O(log n) 次(因为树高度 ≤ D(n) = O(log n))。

最坏情况 :O(log n)(如果触发长链的级联剪枝)。

但与ExtractMin类似,在均摊后DecreaseKey可以达到O(1),因为前面已经在解释ExtractMin时说过均摊的概念了,这里直接说结论。

人话总结:级联剪枝的O(log n)被均摊到了此前其他的DecreaseKey操作上 ,也就是有 '分期付款' 提前垫付。

- 原因:级联剪枝的

k次剪枝中,至少有k-1个节点原先被标记,那么此前至少有过k-1次DecreaseKey操作,已知每次操作至多增加一个被标记的节点,因此这么一均摊就变成了O(1)。

4. 均摊分析(Amortized Analysis)

最后再让我们重点强调一下要斐波那契堆的重中之重。

均摊分析的核心思想是:将高代价操作的开销均摊到整个操作序列中,允许单次操作耗时较高,但保证序列操作的平均代价低。

代价是如何"分摊"到 Insert 和 DecreaseKey的?

(1) Insert 操作

- 实际行为 :直接插一个节点到根链表(树数量

t += 1)。 - 分摊的成本 :ΔΦ = +1(因为

t增加了 1)。 - 均摊代价 :O(1)(实际) + 1(成本) = O(1) 。

- 意义 :

Insert提前支付 了未来ExtractMin合并这棵树的"潜在开销",但每次只付 O(1)。

(2) DecreaseKey 操作

- 实际行为 :可能剪枝一个节点(

t += 1),并可能标记父节点(m += 1)。 - 分摊的成本 :

- 最坏情况 :ΔΦ = +2(

t +1,m +1)。 - 期望情况:由于标记机制限制级联,均摊后 ΔΦ ≈ +1。

- 最坏情况 :ΔΦ = +2(

- 均摊代价 :O(1)(实际) + O(1)(成本) = O(1) 。

- 意义 :

DecreaseKey不仅支付了当前剪枝的开销,还预存了未来级联剪枝的势能 (通过m)。

为什么 Insert 和 DecreaseKey 仍是 O(1)?

Insert每次只增加 1 代价成本(t +1)。DecreaseKey平均增加约 1~2 代价成本(t +1或m +1)。

这些"小额存款" : 足够覆盖 ExtractMin 中 O(t) 的合并开销 ,因此 Insert 和 DecreaseKey 无需额外付费,均摊后仍是 O(1)。

ExtractMin 的 t 被抵消了吗?

-

实际开销 :O(t + D(n))(遍历

t棵树 + 合并D(n)次)。 -

均摊后的开销 :O(D(n)) = O(log n) (

t被其他操作预支的存款抵销)。 -

最大度数的变化:

- 合并后树数量

t' ≤ D(n)+1(因为t大幅减少)。

- 合并后树数量

-

关键结论 :

t的代价被势能完全抵消 ,最终复杂度仅由D(n)(最大度数)决定,而D(n) = O(\log n)。

顺便提一下斐波那契堆的势能函数 Φ(H) = t(H) + 2m(H) :

t(H):当前堆中树的数量(反映"懒惰合并"积累的债务)。m(H):被标记节点的数量(反映"延迟剪枝"的潜在代价)。

作用 :记录未处理的"懒惰操作"积累的代价,未来由高开销操作(如 ExtractMin)偿还。

设计意义:

t(H)反映"懒惰合并"的代价积累(树越多,后续ExtractMin代价越高)m(H)反映"延迟剪枝"的代价积累(标记节点越多,级联剪枝代价越高)- 系数

2确保DecreaseKey的均摊代价为 O(1)

5. 树的指数增长与斐波那契数列

对啊!说了那么多,斐波那契堆的斐波那契在哪里啊?

但在那之前我们先讨论一个问题:节点度数是对数增长的吗?

已知如果不考虑DecreaseKey对树结构的破坏,那原本的话 树的总节点数n = 2 ^ d(最大度数 = log n)。

能得到的树的结构应该如下:

ini

根链表: [1] [1] [1] [1] [1]

| / \ / | \ / / / \

[2] [2] [3] [2] [3] [5] [2] [3] [5] [9]

| | / \ | / \ / | \

[4] [4][6][7] [4] [6][7] [10] [11] [13]

| | | / \

[8] [8] [12][14][15]

|

[16]那再讨论一个问题:树的节点数是指数增长的吗?

同理 树的节点数量 = 2 ^ d(最大度数 = log n)。不需过多解释,但如果考虑结构的破坏呢?

答案是:即便不完整的d度树,它的节点数量也按指数增长 ,但d不一定就是2了(d可以是大于1的任何数,比如1.3或1.9)。

前面DecreaseKey已经提到,一个节点最多失去一个子节点。

那么对于下图中的D节点,它的度数可能为多少?

css

[x]

/ / \ \

[A] [B] [C] [D] 既然最多失去一个节点,且在合并过程中在最右侧,也就是说它是在度数为3时与x合并的,其度数区间就会是[2, 3]。

按此理论推导就可以得出每种度数的在节点数最小时的树结构。

ini

根链表: [1] [1] [1] [1] [1] [1]

| / \ / | \ / / \ \ / / / \ \

[2] [2] [3] [2] [3] [4] [2] [3] [4] [6] [2][3] [4] [6] [9]

| | / \ | / \ / | \

[5] [5][7][8] [5] [7][8] [10][11][12]

|

[13]然后就能得出下图所示内容。

示意图:度数 vs. 最小子树大小

| 度数 k | 最小子树大小 | 斐波那契数 F_{k+2} |

|---|---|---|

| 0 | 1 | F₂ = 1 |

| 1 | 2 | F₃ = 2 |

| 2 | 3 | F₄ = 3 |

| 3 | 5 | F₅ = 5 |

| 4 | 8 | F₆ = 8 |

| ... | ... | ... |

| k | ≥ F_{k+2} | F_{k+2} |

结论:F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)。 这不就是那个我们的熟悉斐波那契数列!

那么让我们回到那个问题:树的节点数是指数增长的吗?

核心性质:子树大小的下限

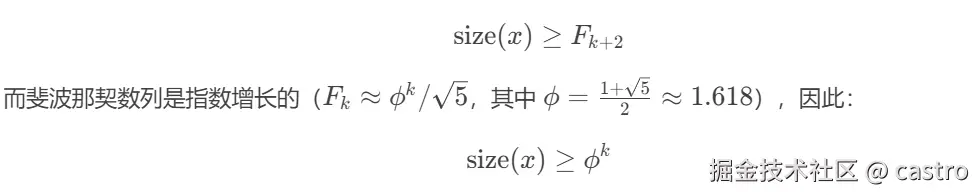

斐波那契堆规定,任意度数为 k 的节点,其子树大小(包含自身)至少为第 (k+2)个斐波那契数:

结论

斐波那契堆中的树是指数增长的,这是由斐波那契数列的递归约束直接决定的。这一性质保证了:

- 树的高度(或度数)严格受限于 O(\log n)O(logn)。

- 关键操作(如

ExtractMin)的复杂度稳定在 O(\log n)O(logn)。

正是这种指数增长,让斐波那契堆在"懒惰"中保持高效。

复杂度对比与应用

复杂度:

| 操作 | 二叉堆 (最坏) | 斐波那契堆 (均摊) |

|---|---|---|

GetMin |

O(1) | O(1) |

Insert |

O(log n) | O(1) |

ExtractMin |

O(log n) | O(log n) |

DecreaseKey |

O(log n) | O(1) |

可以看到性能上,斐波那契堆就像是优先队列的全面升级版!但是,当真如此吗?

1. 理论 vs. 现实的复杂度

-

均摊复杂度的隐藏代价:

- 斐波那契堆的 O(1)

Insert和DecreaseKey是均摊结果,单次操作可能触发高开销的延迟处理(如级联剪枝)。 - 实际运行时,常数因子较大(例如指针操作、标记维护等),导致在小规模数据上反而不如二叉堆快。

- 斐波那契堆的 O(1)

2. 实现复杂度与内存开销

-

实现难度:

- 斐波那契堆需要维护多根树、双向链表、标记位、度数计数等,代码复杂度远高于二叉堆(用数组即可实现)。

- 调试和维护成本高,易出错(例如指针操作失误导致内存泄漏)。

-

内存占用:

- 每个节点需存储

parent、child、left、right指针及mark标志,而二叉堆节点无需额外元数据。 - 对内存敏感的场景(如嵌入式系统),二叉堆更优。

- 每个节点需存储

3. 适用场景的限制

-

优势场景:

- 频繁

DecreaseKey或Merge的算法(如 Dijkstra 最短路径、Prim 最小生成树)。 - 大规模图处理(

n > 10^6),此时理论优势能抵消常数因子。

- 频繁

-

劣势场景:

- 数据规模较小或操作以

Insert/ExtractMin为主(如普通任务调度),二叉堆更简单高效。 - 需要确定性实时响应(均摊复杂度无法保证单次操作速度)。

- 数据规模较小或操作以

总结:为什么斐波那契堆未普及?

| 因素 | 斐波那契堆 | 二叉堆 |

|---|---|---|

| 理论复杂度 | 最优(均摊 O(1) 关键操作) | 部分操作 O(log n) |

| 实际运行速度 | 常数因子大,小数据慢 | 常数小,缓存友好 |

| 实现难度 | 高(多指针、标记位) | 低(数组即可) |

| 内存占用 | 高(每个节点需额外元数据) | 低(仅存储数据) |

| 适用场景 | 超大规模图算法 | 通用任务调度、中小规模数据 |

结论 :

斐波那契堆仅仅是"理论上的强者",但二叉堆依然是"实践中的赢家"。除非面对超大规模且频繁修改数据的场景,否则工程师通常会选择更简单、更稳定的二叉堆或其变种。