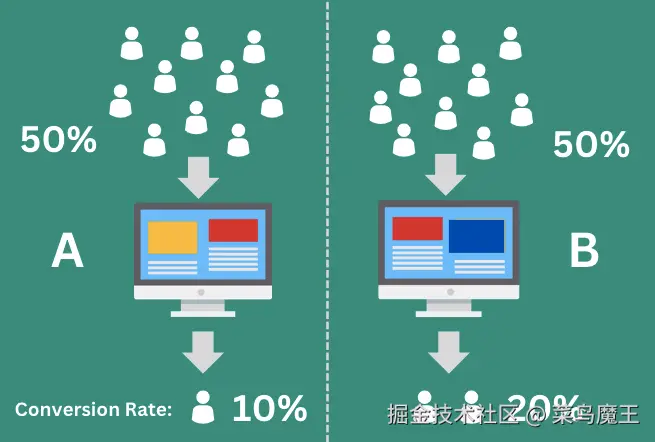

在产品开发和优化过程中,A/B 测试作为一种科学方法,扮演着至关重要的角色。它的核心价值在于提供了一个可控、可测量的框架,让我们能够系统地验证产品变化的影响,从而有效避免依赖随机性或主观直觉的陷阱 ------ 这往往会导致决策失误和资源浪费。

如果团队仅凭"知觉"推出新功能,结果可能充满了不确定性。但通过 A/B 测试,我们能将猜测转化为数据驱动的结论,确保每一次迭代都基于可量化的数据。然而,测试的成功高度依赖于严谨的前提条件:纪律性 确保实验不被随意中断,进行充分的准备 来定义清晰的假设和参数,而通过仔细地分析则保障了结果的可靠性。这些要素共同构建了一个可信的测试环境,帮助团队在复杂业务场景中保持方向感,最终提升产品决策的质量和可信度。

01 如何规避 A/B 测试中的致命错误

在 A/B 测试的实践中,即使经验丰富的团队也常常陷入一些看似微小却影响比较大的陷阱中。这些错误轻则导致数据失真,重则会引发决策错误,甚至动摇团队对数据驱动方法的信任。理解这些陷阱并掌握破解之道,是确保测试结果可靠的关键一步。

1)许多团队在分析测试结果时,习惯性地从末端(如转化率)开始评估,却忽略了干预发生的实际起点。 例如,若测试的是登录页面的新设计,却只关注最终购买率的变化,就可能遗漏页面本身对用户行为的影响。这种错位会导致归因偏差------将其他环节的波动错误归因于当前测试。正确的做法是从干预点开始追踪用户路径,确保数据反映的是测试变量直接引发的行为变化。

2)还有一个常见的误区是使用过于宽泛或定义不清的指标作为 KPI。 例如,将"用户参与度"作为目标却未明确其具体含义(如停留时间、点击次数或互动深度),可能导致团队在分析时主观解读数据。更危险的是,若 KPI 定义偏向某一预设结果(如仅关注正面指标),测试结果会天然带有偏见。破解方法是在测试前明确定义 KPI 的计算逻辑和边界,甚至通过文档固化标准,避免后续争议。

3)在测试后排除某些用户数据(如"只分析活跃用户"或"过滤掉跳出用户")看似合理,实则破坏了实验的因果链。 例如,若测试的是注册流程优化,但仅分析完成注册的用户行为,就等于人为筛选了"成功样本",掩盖了流程本身的真实问题。这种操作会高估干预效果,因为被过滤的用户可能正是受测试影响最大的群体。必须保留所有原始样本,或在测试前明确排除规则(如机器人流量),而非事后调整。

4)当样本量过小时,即使观测到显著差异,也可能只是随机波动的假象。 仅用 100 名用户测试按钮颜色对点击率的影响,结果可能因少数用户的偶然行为而扭曲。这类"低效测试"不仅浪费资源,还会导致不可复现的结论。解决这一问题的核心是提前计算所需样本量,通常需结合预期效应大小(MDE)和统计功效(如 80%以上),确保结果具备可靠性。

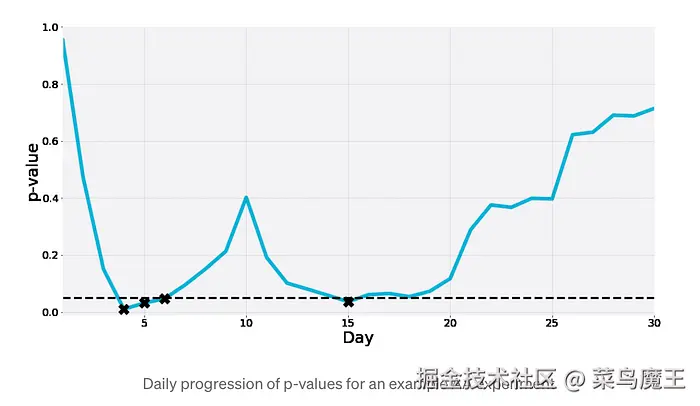

5)天生渴望快速得到答案,但 A/B 测试最忌讳的正是"频繁检查结果并提前终止"。 展示的 AA 测试(即对照组与对照组对比)清晰揭示了这一风险:在连续 7 天的监测中,p 值会随机波动,甚至出现 4 次"显著"信号(p<0.05),但这纯属概率问题。若在此时误判为"发现差异"并停止测试,就等于掉入了 P-hacking 的陷阱。

无论是缩短周期、调整样本,还是重新定义指标,本质上都是试图让数据"更快、更简单"地服务主观预期。而破解方案的核心,正是回归测试的初衷:以严格的方法论换取可信的答案。

02 可复现性是落地转化的命脉

在 A/B 测试的实践中,可复现性往往是最容易被忽视却又最为关键的一环。 它不仅仅是一个统计学概念,更是连接实验环境与真实业务场景的桥梁。当我们谈论测试结果的可复现性时,本质上是在探讨一个根本问题:实验室中观察到的效果能否在现实世界中重现?

可复现性之所以被称为"命脉",是因为它直接决定了测试结果的实际应用价值。而具备良好可复现性的测试,则能确保我们在小规模实验中观察到的效果,能够如实反映在大规模应用时的表现。

测试周期是影响可复现性的首要因素。许多团队在测试过程中容易犯的一个错误是过早终止实验,特别是在看到初步"显著"结果时就急于做出决策。这种看似高效的做法实际上破坏了测试的完整性。一个完整的测试周期应该能够覆盖用户行为的自然波动周期,比如周循环或月循环。只有让测试运行足够长的时间,才能确保观察到的效果不是偶然波动,而是真实存在的模式。

效应量(MDE)的选择同样至关重要。追求过小的效应量往往需要过长的测试周期,这不仅增加了测试成本,还可能因为时间跨度太大而引入其他干扰因素。 相反,合理的效应量设定应该基于业务实际需求,在统计严谨性和测试效率之间取得平衡。

要确保测试结果的可复现性,1)首先需要建立严格的测试纪律。这包括在测试开始前就明确约定不中途修改测试参数,不随意调整样本范围,不改变评价标准。这些看似简单的规则,在实践中却常常被各种"特殊情况"所打破。2)其次,采用 AA 测试(即对照组与对照组对比)是验证测试系统稳定性的有效方法。通过运行 AA 测试,我们可以了解在没有实际干预的情况下,系统本身会产生多大的自然波动。这为我们判断后续真实测试结果的显著性提供了重要基准。3)最后,建立完善的测试文档体系也至关重要。详细记录测试的每个环节,包括样本选择标准、测试时间窗口、异常数据处理规则等,不仅有助于后续复盘分析,也能为未来的测试设计提供参考。

当测试结果具备良好的可复现性时,业务决策就会变得更加自信和果断。团队不再需要担心"测试环境与生产环境不一致"的问题,可以放心地将测试结论转化为产品改进方向。这种顺畅的转化过程,正是 A/B 测试价值的最终体现。

可复现性并不意味着测试结果必须与预期完全一致。有时,一个可复现的负面结果同样具有重要价值,它能帮助团队及时止损,避免将资源投入无效的改进方向。 从这个角度看,可复现性实际上降低了企业的试错成本。

03 何时进行 A/B 测试?

盲目启动测试不仅浪费资源,还可能延误决策时机。那么,如何判断一个改动是否值得进行 A/B 测试?这需要我们建立一套清晰的决策逻辑。

任何 A/B 测试的起点都应该是明确一个问题:这个改动是否可能影响核心业务指标?有些改动虽然看似重要,但经过仔细分析后可能发现它们与关键绩效指标(KPI)并无直接关联。比如调整页面中一个不显眼的辅助图标,可能对转化率毫无影响。这类改动更适合通过用户调研或小范围定性测试来验证,而非投入大量资源进行 A/B 测试。只有当改动确实触及业务核心指标时,测试才具有战略意义。

即使确认改动会影响 KPI,我们还需要评估预期效应的大小。这里涉及一个关键权衡:测试成本与预期收益的平衡。如果预估效果微乎其微,即便统计显著,其业务价值可能也难以抵消测试所消耗的时间和资源。例如,一个预计只能提升 0.1%点击率的按钮颜色调整,很可能不值得进行为期两周的测试。相反,那些预期会产生明显影响的改动,则必然需要通过 A/B 测试来验证。

在某些特殊情况下,我们可能不需要刻意设计 A/B 测试,因为环境本身就提供了天然的实验条件。当用户行为本身就具有高度随机性,或者流量分配机制天然形成了对照组时,我们可以利用这些"自然实验"来观察效果。比如,某个功能在不同地区的逐步推广过程中,就自动形成了时间维度的对照组。这种情况下,通过细致的观察和数据分析,我们可能无需额外设计测试就能获得有价值的收获。

即使通过了上述所有逻辑判断,我们还需要考虑实际的资源约束。一个理想的测试方案可能受限于技术实现难度、数据收集能力或分析资源。这时就需要做出权衡:是调整测试设计以适应现有条件,还是暂缓测试等待资源到位。这种权衡本身也是一种科学决策,需要基于对业务优先级和机会成本的准确评估。

将这些判断标准整合起来,就形成了一个清晰的决策树:首先确认业务影响,然后评估效应规模,接着分析环境随机性,最后考虑资源约束。 这个流程就像一个漏斗,逐步筛选出真正值得测试的项目。不敢,这个决策过程本身也应该随着业务发展而不断进化,定期回顾测试决策的准确性,持续优化判断标准。

参考内容

1\][medium.com/data-scienc...](https://link.juejin.cn?target=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fdata-science-collective%2Fwhy-a-b-testing-matters-59c98ecb3f38 "https://medium.com/data-science-collective/why-a-b-testing-matters-59c98ecb3f38") \[2\][tech.meituan.com/2023/08/24/...](https://link.juejin.cn?target=https%3A%2F%2Ftech.meituan.com%2F2023%2F08%2F24%2Fab-test-practice-in-meituan.html "https://tech.meituan.com/2023/08/24/ab-test-practice-in-meituan.html") \[3\]《Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing》