小明的编程助手

想象一下,你有个编程助手叫小AI,第一次给它一个任务:"帮我写一个排序算法"。

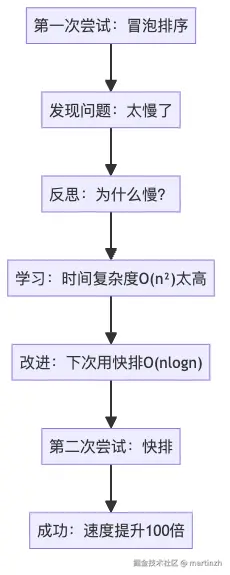

小AI兴冲冲地写了个冒泡排序,结果在10万条数据上跑了半天才出结果。你说:"太慢了!"

传统的AI会怎么做?继续用冒泡排序,或者随机换个算法碰运气。

但是,如果小AI具备了反思能力呢?

它会停下来想:"咦,我刚才用的冒泡排序为什么这么慢?是不是时间复杂度太高了?下次遇到大数据量,我应该用快排或者归并排序。"

这就是我们今天要聊的话题:AI如何像人类一样从错误中学习。

图1:AI反思学习的完整流程

从苏格拉底到AI

人类智慧的源泉

你知道吗?早在2500年前,苏格拉底就说过:"未经反思的生活不值得过"。这老爷子每天最爱干的事就是问别人(和自己):"你真的懂你说的话吗?"

就像一个资深程序员看到新手写的代码,总要问一句:"这段代码真的解决了问题吗?有没有更好的方法?"

孔子也说:"学而时习之,不亦说乎?"这里的"习"不只是重复,更是反思和改进。

现代认知科学的发现

心理学家丹尼尔·卡尼曼把人类思维分为两个系统:

- 系统1:快速、直觉、自动化(就像你看到代码Bug立马知道哪里错了)

- 系统2:慢速、深思、需要努力(就像你仔细分析这个Bug为什么会出现,以后怎么避免)

AI的反思机制,其实就是给AI装上了"系统2"!

什么是AI反思?

简单来说

AI反思就是让AI具备"事后诸葛亮"的能力------但这个诸葛亮不是事后放炮,而是真的能从错误中学到东西!

想象你的AI助手变成了这样:

第一次尝试:写了个有Bug的代码

普通AI:继续写Bug代码

反思AI:等等,我刚才为什么会写出这个Bug?

是因为我没考虑边界条件吗?

下次遇到类似情况,我要记得检查边界条件!AI反思的核心组件

让我们看看一个完整的AI智能体都需要哪些"装备":

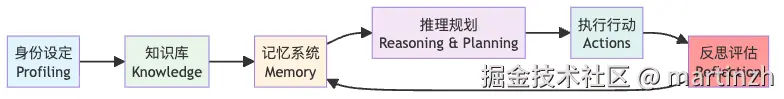

图2:AI智能体的完整架构(反思是关键环节)

就像一个资深工程师的工作流程:

- 身份设定:我是个前端工程师(定义角色)

- 知识库:我懂React、Vue、JavaScript(基础知识)

- 记忆系统:上次那个组件Bug是因为状态管理问题(经验积累)

- 推理规划:这次我要先设计好状态流程再写代码(制定计划)

- 执行行动:开始写代码(实际操作)

- 反思评估:代码跑通了吗?性能如何?有没有可以改进的地方?(自我评估)

为什么反思这么重要?

没有反思的AI就像一个永远不总结经验的新手程序员:

- 每次都犯同样的错误

- 永远不知道为什么代码会出Bug

- 遇到新问题时只会瞎试

有了反思的AI就像一个善于学习的资深工程师:

- 每次错误都会被记录和分析

- 知道什么方法在什么情况下有效

- 能够举一反三,避免重复犯错

实现框架详解

Reflexion:事后反思大师

Reflexion框架就像给AI安装了一个"复盘系统"。

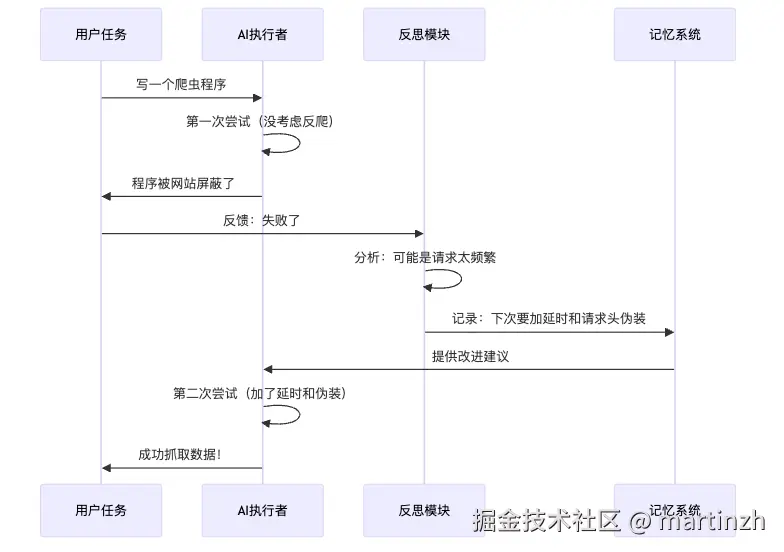

图3:Reflexion框架的工作流程

真实案例:代码编程任务

- 第一次:GPT-4写代码,成功率80%

- 加上Reflexion:成功率提升到91%!

就像你第一次写爬虫被反爬机制搞得焦头烂额,但有了经验的老程序员指点,第二次就轻松搞定了。

ReAct:边想边做的智能体

ReAct的全称是"Reasoning + Acting",就是让AI学会"边想边做"。

传统AI:想完了再做,做完了就结束 ReAct AI:想一下→做一下→再想一下→再做一下

arduino

传统方式:

思考:"我要查天气,然后回答用户"

行动:搜索天气 → 返回结果

ReAct方式:

思考1:"用户问北京天气,我需要先搜索"

行动1:搜索"北京天气"

观察1:看到今天多云,15-22度

思考2:"温度适中,应该建议用户适当增减衣物"

行动2:生成回答"今天北京多云,15-22度,建议穿薄外套"为什么这样更好?

就像你调试代码:

- 不是把所有逻辑都想好再运行

- 而是写一段→运行看结果→根据结果调整→再写一段

ReAct让AI变得像资深程序员一样灵活!

其他创新框架

Self-Refine:自己给自己当老师

arduino

AI的内心戏:

第一稿:"写完了,感觉还行"

第二人格:"等等,这个逻辑有问题..."

第一稿:"哪里有问题?"

第二人格:"这里假设用户一定会输入正确格式,但如果输入错了呢?"

第一稿:"对哦,我加个输入验证"

改进稿:"现在好多了!"Chain-of-Hindsight:从失败中学习

就像那些经典的"教科书式反面教材":

- 把之前失败的案例记录下来

- 训练时让AI看到"这样做是错的,应该那样做"

- AI就学会了避免这些坑

多智能体反思:团队Code Review

arduino

程序员A:"我写了个算法"

程序员B:"这个时间复杂度有点高啊"

程序员C:"而且边界条件没考虑完整"

程序员A:"你们说得对,我来改改"多个AI互相审查,就像团队Code Review一样!

应用场景深度分析

场景1:智能客服系统

问题:传统客服AI经常回答不到点上

用户 :"我的订单状态一直显示处理中,已经三天了" 传统AI :"您好,请提供订单号" 用户 :"我都说了三天了,你们效率这么低吗?" 传统AI:"您好,请提供订单号"(死循环)

有反思能力的AI:

arduino

第一次对话后的反思:

"用户情绪很急躁,说了'三天'和'效率低',说明他对等待时间不满

我应该先安抚情绪,再询问订单号,同时解释可能的原因"

第二次类似对话:

"我理解您的着急,三天确实比正常处理时间长。让我帮您查一下具体情况,

请提供一下订单号,我会优先为您处理。"场景2:代码生成助手

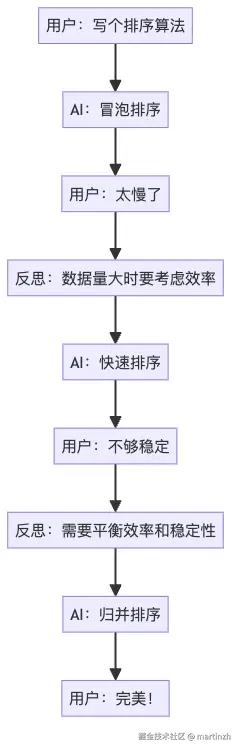

任务升级过程:

图4:AI代码助手的学习进化过程

场景3:内容创作助手

写技术博客的进化:

第一篇:干巴巴的技术说明 反思:读者可能觉得枯燥,需要加入实例

第二篇:加了代码示例 反思:示例太复杂,新手看不懂,需要更简单的例子

第三篇:用生活化的比喻解释技术概念 反思:比喻很好,但技术细节不够深入

第四篇:在生动比喻的基础上,循序渐进地深入技术细节 结果:读者反馈"既有趣又学到了东西"!

技术实现的挑战与解决方案

挑战1:计算成本

问题:每次都要反思,计算量翻倍了!

解决方案:智能触发机制

python

def should_reflect(task_result, confidence_score, error_count):

"""决定是否需要反思"""

if confidence_score < 0.7: # 不够自信

return True

if error_count > 0: # 有错误

return True

if task_result.complexity > threshold: # 任务复杂

return True

return False就像老司机开车,直路上不用想太多,但遇到复杂路况就要仔细思考。

挑战2:反思质量

问题:不是所有反思都有用

坏的反思 :"我失败了,可能是运气不好" 好的反思:"我失败了,因为没有考虑网络延迟,下次要加超时机制"

解决方案:多层次反思验证

- AI生成反思

- 另一个AI评估反思质量

- 只保留高质量的反思

挑战3:长期记忆

问题:AI每次对话都"失忆"

解决方案:持久化反思记录

diff

经验数据库:

- 场景:排序算法

- 失败:冒泡排序太慢

- 原因:时间复杂度O(n²)

- 改进:使用快排O(nlogn)

- 效果:速度提升100倍未来发展趋势

趋势1:多模态反思

不只是文字,还要反思图像、音频、视频:

arduino

AI画师的反思:

"我画的这个人脸,为什么有6个手指?

哦,可能是训练数据中有错误标注

下次画手部时要特别注意手指数量"趋势2:实时反思

边执行边反思,不用等任务结束:

arduino

机器人走路时的反思:

"咦,这一步怎么踉跄了?

地面可能有障碍物

下一步要调整重心和步幅"趋势3:群体反思

多个AI形成"反思社区":

arduino

AI A:"我在处理图像识别时遇到了光线问题"

AI B:"我也遇到过,可以试试预处理增强对比度"

AI C:"我找到了更好的方法,使用HDR算法"

AI A:"谢谢大家,我学到了!"趋势4:元反思

反思自己的反思能力:

arduino

AI的元反思:

"我最近的反思是否有效?

上次的反思帮助我提升了30%的准确率

但在复杂任务上还是不够

我需要提升反思的深度和广度"实践建议

如何设计反思提示词

基础模板:

markdown

请分析刚才的执行结果:

1. 哪些地方做得好?为什么好?

2. 哪些地方出了问题?根本原因是什么?

3. 如果重新执行,你会怎么改进?

4. 这次经验对类似任务有什么启发?高级模板:

diff

角色:你是一个经验丰富的专家

任务:深度分析刚才的执行过程

要求:

- 从技术、流程、沟通三个维度分析

- 识别出至少一个可改进点

- 提供具体的改进方案

- 总结可复用的经验模式如何评估反思效果

定量指标:

- 重复错误率降低了多少?

- 任务成功率提升了多少?

- 平均迭代次数减少了多少?

定性指标:

- 反思内容是否具体可操作?

- 是否识别出了真正的问题根因?

- 改进建议是否切实可行?

工程实践要点

- 渐进式部署:先在简单任务上验证,再扩展到复杂场景

- 人工审核:初期需要人工检查反思质量

- A/B测试:对比有无反思机制的效果差异

- 成本控制:合理设置反思触发条件

让AI变得更聪明的秘密

想象一下,如果AI真的学会了反思:

- 你的编程助手不再重复同样的Bug,每次都能写出更好的代码

- 你的写作助手理解你的风格偏好,文章越写越符合你的要求

- 你的生活助手记住你的习惯和偏好,建议越来越贴心

这就是反思机制的魅力:让AI从"人工智障"变成"人工智能"的关键一步。

正如苏格拉底说的"认识你自己",AI的反思能力让它开始真正"认识自己"------知道自己的长处和短处,知道什么时候该用什么方法,知道如何从错误中学习。

最重要的是:反思不只是让AI更准确,更是让AI变得可信赖。当AI能够诚实地承认"我不确定"、"我可能错了"、"让我重新思考一下"时,我们才能真正把重要的任务交给它。

在AI快速发展的今天,谁掌握了反思机制,谁就掌握了让AI持续进化的钥匙。这不仅仅是一个技术特性,更是AI走向真正智能化的必经之路。

💡 思考题:你觉得在哪个应用场景中,AI的反思能力最有价值?欢迎在评论区分享你的想法!