引言:视频编解码演进的必然路径

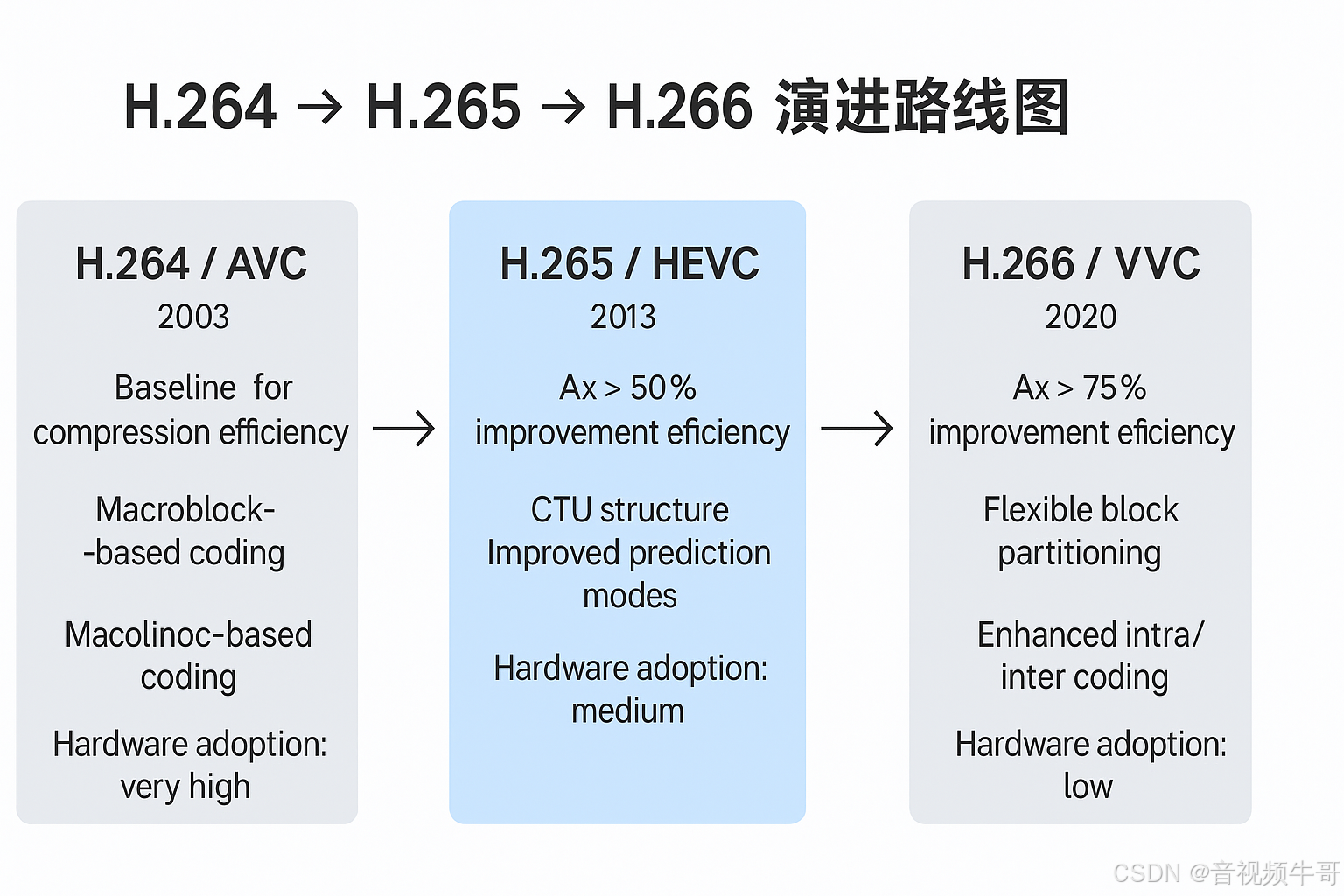

视频编解码技术的发展,始终是算法、算力、网络 三者相互推动的结果。从 2003 年的 H.264/AVC,2013 年的 H.265/HEVC,到 2020 年发布并逐步进入商用阶段的 H.266/VVC,每一次标准迭代都不仅仅是简单的"版本升级",而是一场围绕压缩效率、画质保真、延迟控制、算力消耗、硬件适配等多维指标的系统性博弈。

在实时音视频传输体系中,编解码标准的选择直接决定了链路的多项核心能力:

-

带宽成本:压缩效率越高,单位时间传输的数据量越少,CDN 出口带宽和用户端流量消耗越低。

-

端到端延迟:更低的码率意味着更小的缓冲与更短的网络传输时间,但同时可能被更高的编码复杂度抵消。

-

跨网络适应性:弱网或高抖动网络中,低码率编码更容易维持流畅播放。

-

超高清可扩展性:8K、VR、全景视频等场景需要在有限带宽内传输更大的画面信息。

然而,压缩效率的提升并不是免费的午餐:

-

更高压缩比通常意味着更高的编解码计算量,需要 CPU、GPU、ASIC、FPGA 等硬件加速单元介入,否则会带来明显的延迟和功耗压力。

-

新标准在硬件普及初期存在兼容性鸿沟,部分终端缺乏硬解支持,可能导致软解码发热、耗电甚至播放失败。

-

旧标准虽然算力需求低、部署风险小,但在高分辨率和弱网环境中带宽劣势愈发明显,成为业务扩展的瓶颈。

对于追求跨平台、低延迟、可控可演进的音视频系统而言,编解码标准的选型不是单一技术参数的比较,而是全链路、全生命周期的工程权衡。在不同终端分布、网络条件、分辨率目标和业务模式下,找到最优解,才是视频系统设计的核心竞争力之一。

一、三代标准的核心差异

视频编码标准的迭代,本质上是在压缩效率 与计算复杂度之间寻找平衡点,并通过引入新的预测、分块、滤波、熵编码等技术来降低带宽需求。H.264、H.265 与 H.266 分别代表了过去二十年视频编解码技术的三次重要飞跃。

1. H.264 / AVC ------ 经典与通用的基准线

-

发布时间:2003 年

-

核心技术:

-

宏块(Macroblock) 为基本编码单元(16×16 像素),支持多种分块预测模式。

-

I/P/B 帧结构结合帧内预测与帧间预测,提高压缩效率。

-

双模式熵编码:CAVLC(低复杂度)与 CABAC(高压缩率)。

-

-

优势:

-

算法复杂度低,软解码占用低功耗,延迟表现优异。

-

硬件支持最广泛,覆盖从功能机到高性能服务器的所有平台。

-

-

不足:

- 压缩效率已无法满足 4K/8K 等高分辨率场景,带宽占用高。

2. H.265 / HEVC ------ 高效压缩的中坚力量

-

发布时间:2013 年

-

核心技术:

-

编码树单元(CTU) 取代宏块,最大可达 64×64 像素,分块灵活度更高。

-

帧内预测角度从 9 种增加到 33 种,纹理还原更细腻。

-

新增 SAO(样值自适应补偿)和改进的去块滤波,减少边缘伪影。

-

-

优势:

-

在相同主观画质下,码率比 H.264 降低约 50%。

-

在 4K/8K 超高清和弱网环境中优势明显。

-

-

不足:

-

编码复杂度是 H.264 的 2--10 倍,软解功耗高。

-

2015 年前的老设备硬件支持不足,需兼顾兼容性策略。

-

3. H.266 / VVC ------ 面向未来的超高压缩

-

发布时间:2020 年

-

核心技术:

-

引入 QT/MT/BT 混合分割结构,分块策略极为灵活,适应不同画面特征。

-

增强多参考帧管理,优化高动态场景的预测精度。

-

针对 360° 全景视频、VR/AR、自由视角等新型内容做专门优化。

-

-

优势:

-

在相同主观画质下,比 H.265 再降码率 约 50%(较 H.264 降约 75%)。

-

适合 8K 广播级转播、沉浸式交互、云渲染等带宽极限场景。

-

-

不足:

-

编解码计算量是 H.264 的 10--30 倍,对硬件加速依赖极高。

-

硬件解码普及度仍低,短期内多用于云端或专业设备。

-

对比总结

-

H.264:延迟低、通用性强,但高分辨率带宽成本高。

-

H.265:压缩效率和画质兼顾,高分辨率和弱网传输的主力军。

-

H.266:极致压缩率,未来高码率超高清场景的核心,但目前受限于硬件普及。

二、技术指标对比表

| 技术指标 | H.264 / AVC | H.265 / HEVC | H.266 / VVC |

|---|---|---|---|

| 发布时间 | 2003 | 2013 | 2020 |

| 基本编码单元 | 宏块(Macroblock)16×16 | 编码树单元(CTU)最大 64×64 | 混合分割(QT/MT/BT),最大 128×128 |

| 分块灵活度 | 中等,固定宏块+少量子分块 | 高,可变 CTU+递归划分 | 极高,多类型树混合分割 |

| 帧内预测模式 | 9 种 | 33 种 | 超过 60 种,支持更复杂纹理预测 |

| 熵编码 | CAVLC / CABAC | CABAC | CABAC 改进版本 |

| 滤波器 | 去块滤波(Deblocking) | 去块滤波 + SAO | 去块滤波 + SAO + ALF(自适应环路滤波) |

| 压缩效率(相对 H.264) | 基准(100%) | 提升约 50% | 提升约 75% |

| 同画质码率占用 | 100% | ~50% | ~25% |

| 编码复杂度(相对 H.264) | 1× | 2--10× | 10--30× |

| 硬件解码普及度 | 极高(全平台通用) | 中高(2015 年后设备普遍支持) | 低(导入期) |

| 典型应用场景 | 视频会议、安防监控、低延迟直播 | 4K/8K 弱网传输、远程医疗 | 8K 转播、VR/AR、云渲染、自由视角视频 |

说明:

压缩效率提升比例是在相同主观画质下的平均值,实际效果依赖编码器实现、场景内容与编码参数。

编码复杂度主要影响 CPU/GPU 占用和延迟,实时场景中需要硬件加速来抵消。

硬件解码普及度决定了新标准能否大规模落地,通常需要 3--5 年周期普及到主流消费级终端。

三、压缩效率与带宽消耗

编解码标准最直观的性能指标,就是在保证同等主观画质的条件下,能将码流压缩到多小。压缩效率的提升,意味着更低的带宽占用、更小的缓存压力,以及更低的传输成本,但同时也会影响到延迟表现 与终端适配策略。

1. 同画质带宽需求对比

在相同主观画质条件下,三代标准的平均带宽需求大致如下(以 H.264 为基准 100%):

| 编解码标准 | 平均码率占用(相对 H.264) | 压缩效率提升 | 1080p 示例码率 | 4K 示例码率 | 8K 示例码率 |

|---|---|---|---|---|---|

| H.264 / AVC | 100% | 基准 | ~4 Mbps | ~16 Mbps | ~48 Mbps |

| H.265 / HEVC | ~50% | ↑ 50% | ~2 Mbps | ~8 Mbps | ~24 Mbps |

| H.266 / VVC | ~25% | ↑ 75% | ~1 Mbps | ~4 Mbps | ~12 Mbps |

解释:

码率占用的降低,直接反映了压缩效率的提升。

对于大规模并发分发(如 CDN、直播平台),每降低 1 Mbps 都意味着显著的带宽成本节省。

在弱网环境中,低码率还意味着更高的流畅度和更低的丢包敏感度。

2. 带宽与延迟的互动关系

-

低码率 → 小缓冲 → 潜在低延迟

在网络传输中,数据越小,填满缓冲区的速度越快,可以减少积压延迟。

-

编码复杂度增加 → 处理延迟可能上升

H.265/H.266 在推流端的编码、播放端的解码耗时更高,若缺乏硬件加速,会抵消部分带宽节省带来的延迟优势。

-

网络抖动容忍度提升

压缩效率高的流在网络抖动下需要的码率补偿更少,更易维持稳定播放。

3. 场景化影响

-

大规模分发场景(CDN、IPTV)

- H.265/H.266 可显著减少出口带宽压力,降低传输成本。

-

弱网实时场景(远程会议、移动直播)

- 在相同带宽条件下,高压缩率编码能提升画质并减少卡顿。

-

超高清场景(4K/8K、VR/AR)

- H.266 在这些场景中的优势最明显,可以在可用带宽范围内传输更高质量的画面。

四、对实时视频系统的影响

视频编码标准的更迭,不仅是画质与带宽的优化,更会在延迟控制、终端适配、算力与功耗、系统架构设计等方面深刻影响实时视频系统的可用性与可扩展性。

1. 延迟表现与链路优化

-

H.264

-

编解码复杂度低,硬解普及度高,适合超低延迟场景(100--300ms)。

-

支持小 GOP(Group of Pictures)与低缓存策略,推流端到播放端的时延可控性强。

-

-

H.265

-

在硬件加速条件下,延迟可与 H.264 接近;但软解情况下,编码与解码时延明显增加。

-

适合 300--800ms 延迟预算的高分辨率直播,如 4K 工业巡检、远程医疗。

-

-

H.266

-

压缩率高,但编码/解码计算量巨大,硬件支持不足时延迟较高。

-

适合不极端追求毫秒级互动,但带宽受限的超高清/沉浸式场景。

-

2. 终端适配与兼容性

-

H.264:全平台硬解码覆盖率接近 100%,几乎不存在播放失败的风险。

-

H.265:2015 年后发布的中高端设备大多支持硬解,但低端或老旧设备需软解。

-

H.266:目前硬解仅在部分高端芯片、专业编码卡、PC GPU 实现,普及需要 3--5 年。

-

工程建议:

-

推流端应支持多编码版本输出。

-

播放端实现自动检测能力并回退到兼容编码(如 H.264)。

-

3. 算力与功耗

-

CPU/GPU 占用:

-

H.264:软解可在低功耗嵌入式设备上长时间运行。

-

H.265:软解功耗高,长时间运行会引发发热与降频。

-

H.266:高分辨率软解几乎不可行,必须依赖硬件加速。

-

-

功耗管理:

- 在移动端和电池供电设备中,高复杂度编码标准需谨慎使用,否则会牺牲续航和稳定性。

4. 系统架构影响

-

多标准并存的现实:在硬件普及周期内,系统必须同时支持 H.264、H.265、H.266,以适配不同终端。

-

自适应分发策略:

-

根据终端解码能力、网络带宽动态选择最优编码版本。

-

服务端或边缘节点可进行转码,实现"同源多码流"分发。

-

-

延迟与画质平衡:

-

对毫秒级互动要求的系统优先选 H.264/H.265;

-

对带宽受限但延迟容忍度高的超高清内容可考虑 H.266。

-

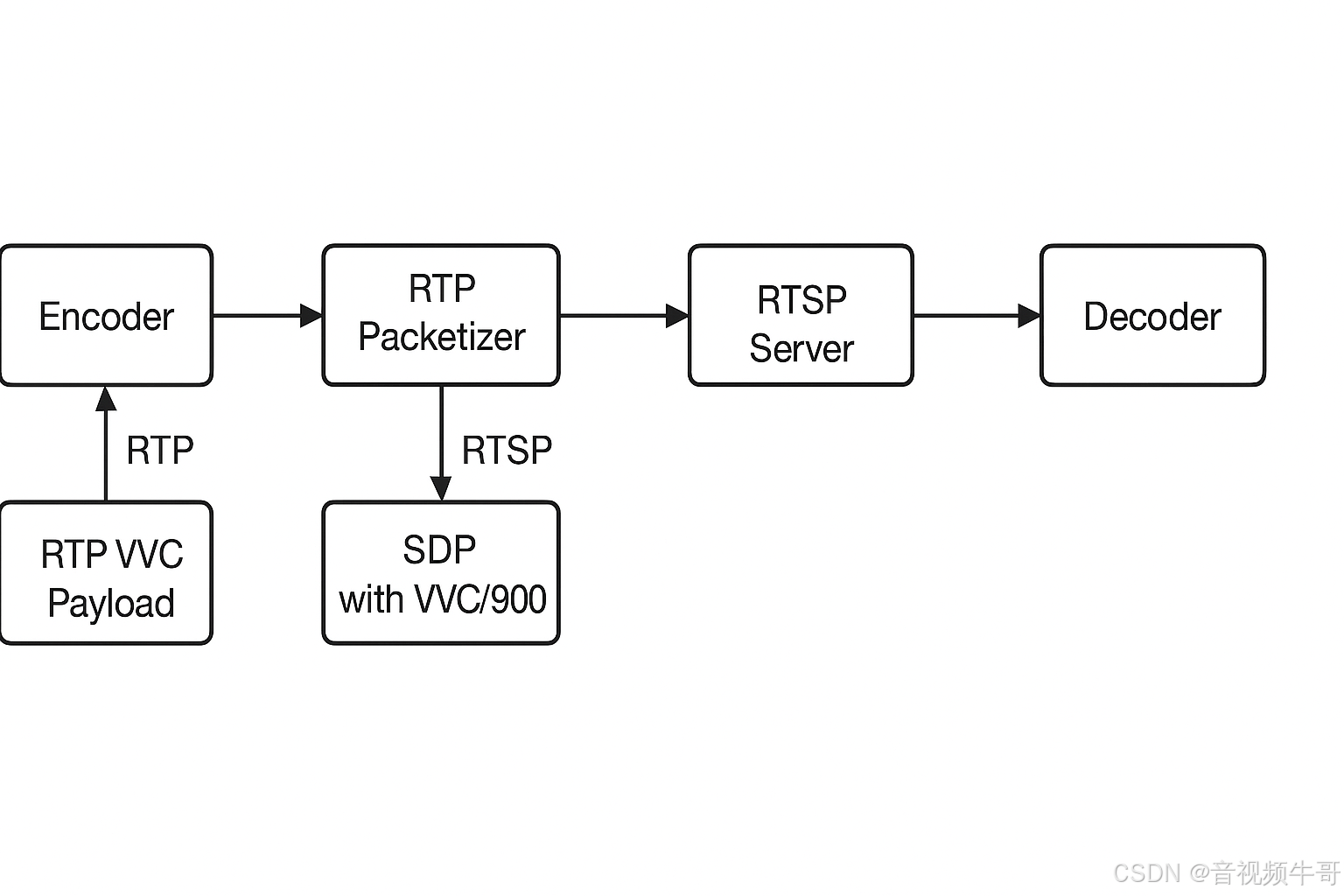

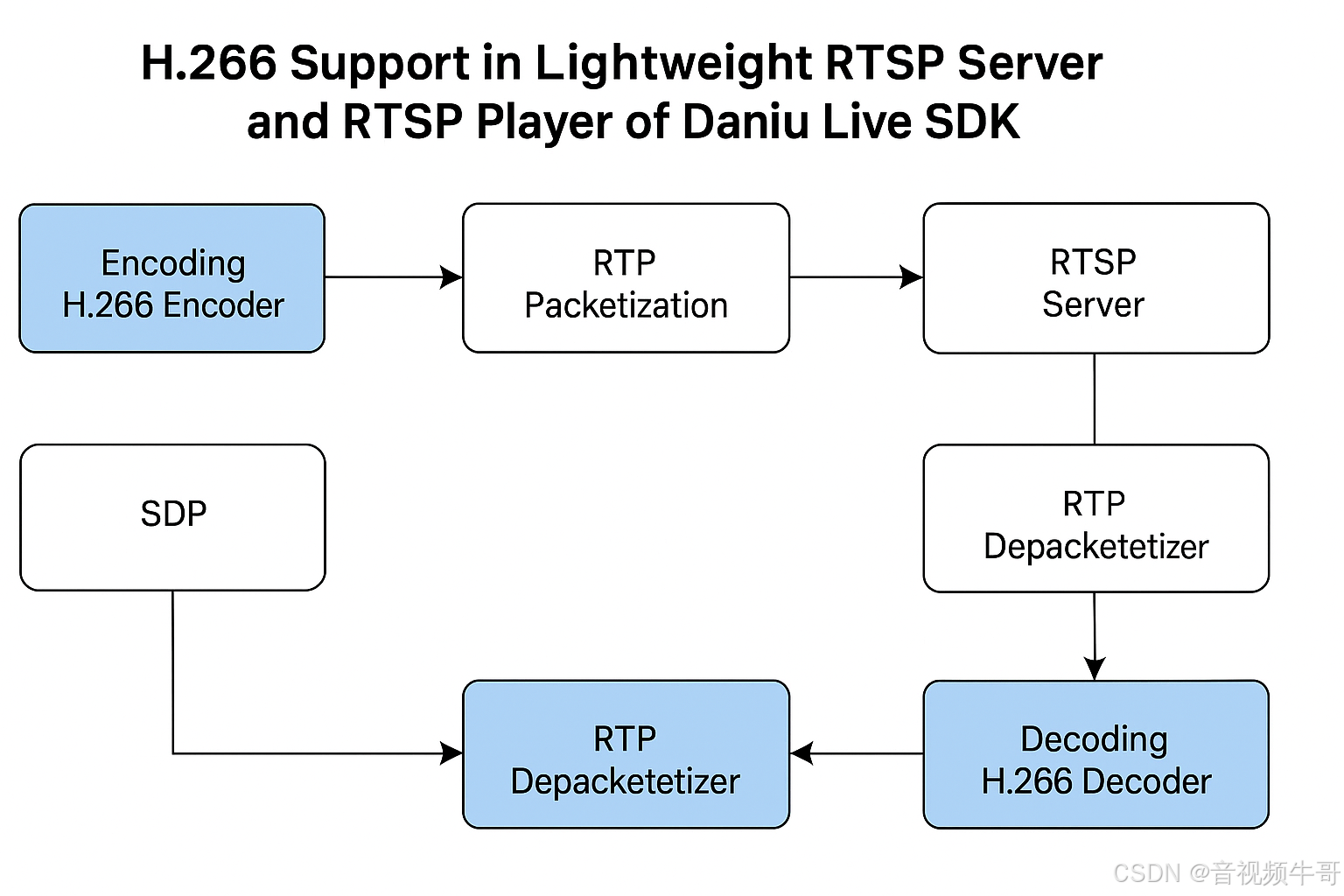

五、RTSP 如何支持 H.266 ------ 结合轻量级RTSP服务与RTSP播放器

RTSP(Real-Time Streaming Protocol)本身是会话控制协议,真正承载视频数据的是 RTP(Real-time Transport Protocol)。

要让 RTSP 支持 H.266/VVC,需要从编码端到播放端的全链路做好两件事:

-

RTP 封装解封装:按照 H.266 对应的 RTP Payload Format 规范打包和解析码流。

-

SDP 信令描述:在 RTSP 会话建立时正确声明视频编码类型及参数,让播放端识别并解码。

1. 编码端:轻量级RTSP服务的 H.266 支持

Windows平台 RTSP vs RTMP播放器延迟大比拼

大牛直播SDK内置的轻量级 RTSP 服务模块,可以直接在推流端或边缘节点运行,无需额外部署独立的流媒体服务器。如后续需支持 H.266,其工作流程如下:

(1)H.266 编码

-

硬件编码:当平台 GPU、ASIC、专业编码卡支持 H.266 时,SDK 会直接调用硬件接口(如 NVENC VVC、VideoToolbox VVC、MediaCodec VVC)。

-

软编码:在无硬件支持的环境下,可选用软件编码器,适用于云端或高性能边缘节点。

(2)RTP 打包

-

按后续的 IETF H.266/VVC RTP Payload Format 草案实现 NALU 分片(FU)与聚合(AP)模式,确保大帧能被分割成 MTU 尺寸的 RTP 包。

-

在 RTP 头部标记正确的 Payload Type(PT),例如 98(可自定义,但需在 SDP 中声明)。

(3)SDP 生成

轻量级 RTSP 服务会在 DESCRIBE 响应中返回正确的 SDP:

css

m=video 5004 RTP/AVP 98

a=rtpmap:98 VVC/90000

a=fmtp:98 profile-id=1; level-id=186; ...-

VVC/90000明确标识 H.266 编码,时钟频率为 90kHz。 -

fmtp参数可携带 VPS/SPS/PPS 等初始化信息,保证播放端正确解码。

2. 播放端:RTSP 播放器的 H.266 支持

大牛直播SDK的 RTSP 播放器模块,在初始化播放时会自动分析 SDP 并识别编码类型,然后根据设备能力选择解码方式。

(1)SDP 解析

-

解析

rtpmap与fmtp字段,识别码流为 H.266。 -

提取 VPS/SPS/PPS 等必要参数,为解码器初始化做准备。

(2)RTP 解包

-

按 H.266 RTP Payload 规范重组 NAL 单元,将 FU 分片还原为完整帧。

-

支持乱序包重排、丢包帧跳过等弱网优化。

(3)解码执行

-

硬解优先:在支持 H.266 硬解的设备上,直接调用硬件解码 API,获得最低延迟与功耗。

-

软解兜底:无硬件支持时调用 VVdeC 等软解库,在 PC 或高性能终端上保持可播放性。

3. 自适应兼容策略

考虑到 H.266 硬件普及度还处于早期,大牛直播SDK的 RTSP 模块提供了多编码自适应回退机制:

-

推流端可同时生成 H.266 与 H.265/H.264 多码流,注册到轻量级 RTSP 服务。

-

播放端在握手时检测解码能力,如果不支持 H.266,则自动回退到可用的编码标准。

-

对于低延迟业务,可优先选择 H.264/H.265 码流;对带宽敏感业务,可优先选择 H.266。

4. 工程落地示例

场景一:8K VR 全景直播

-

推流端:GPU 硬件 H.266 编码 → RTP 打包 → 轻量级 RTSP 服务发布。

-

播放端:PC VR 客户端硬解 H.266 → 低码率传输下保持高画质沉浸感。

场景二:边缘节点智能转码

-

摄像机输出 H.265 → 边缘节点转码为 H.266 → 发布 RTSP 流。

-

弱网终端通过 H.266 流节省带宽,高性能终端通过软解播放。

六、在大牛直播SDK中的实际应用

大牛直播SDK在多平台(Windows、Linux、Android、iOS、Unity)实现了对 H.264 与 H.265 的全链路支持,并在持续跟进 H.266 的软解、硬解及推流端编码能力。通过统一的 API 接口、可选的轻量级 RTSP 服务和跨平台播放器,开发者能够在不同场景下灵活切换编码标准,平衡画质、带宽、延迟与兼容性。

1. 推流端实践

(1)多编码选择

-

支持 H.264、H.265、H.266 三种编码标准。

-

可按业务需求动态切换,比如同一摄像头源同时输出 H.264(兼容流)和 H.266(高压缩流)。

(2)硬件加速优先

-

Windows / Linux:集成 NVENC(NVIDIA)、QSV(Intel)、AMF(AMD)等硬件编码器。

-

Android:调用 MediaCodec 硬编码接口,未来将支持 H.266 硬件实现。

-

iOS / macOS:通过 VideoToolbox 硬编码 H.264/H.265,H.266 在硬件普及后无缝接入。

(3)轻量级 RTSP 服务集成

-

推流端可内置 RTSP 服务,直接对外发布 H.266 流。

-

支持单播、组播模式,方便局域网内多客户端接入。

2. 播放端实践

(1)自动编码识别

- 播放器在解析 RTSP SDP 时自动识别编码类型,并选择合适的解码路径。

(2)优先硬解,软解兜底

-

在有硬件支持的终端调用 GPU/ASIC 解码,最大限度降低延迟与功耗。

-

无硬解支持时调用内置软解库(如 VVdeC)保持可播放性。

(3)多码流自适应

- 在握手阶段或播放过程中检测网络与设备性能,自动切换到最优码流(H.266、H.265 或 H.264)。

3. 典型落地案例

-

8K VR 直播

高性能推流端采用 H.266 硬编码,通过轻量级 RTSP 服务输出,PC VR 客户端硬解播放,带宽占用相比 H.265 降低约 40%。

-

弱网远程巡检

工业现场摄像机推流端 H.265/H.266 双流发布,中心端与移动终端根据网络状况选择低码率 H.266 流,画质与流畅度均优于 H.264。

-

边缘节点转码分发

边缘服务器接收 H.264/H.265 源流,实时转码为 H.266,发布 RTSP 给下游高性能终端,降低骨干带宽压力。

4. 工程价值

通过这种设计,大牛直播SDK在 H.266 普及初期就能让开发者平滑接入新标准,同时保留旧标准的兼容性,确保业务连续性。这种多编码共存与自适应策略,也为后续的 AI 编解码优化、动态码控等技术演进提供了稳定基础。

七、未来展望

H.266 作为面向未来的超高压缩视频编码标准,其价值不仅在于带宽节省,更在于为8K/VR/AR、自由视角、超高清云渲染 等带宽敏感型应用打开了可落地的大门。然而,标准的落地周期通常受制于硬件普及、生态成熟度和行业接受度。

1. 硬件普及节奏

-

短期(1--2 年):H.266 硬解将率先出现在高端 GPU、专业编码卡以及部分旗舰级移动 SoC 中,适合云端与高性能终端部署。

-

中期(3--5 年):主流移动芯片、PC GPU、机顶盒等消费终端将普遍支持 H.266 硬解,届时将进入大规模商用阶段。

-

长期(5 年+):H.266 有望取代 H.265 成为超高清及高码率场景的主流标准,而 H.264 继续承担低延迟、广兼容性业务的基础角色。

2. 网络与应用协同

-

5G/6G 与 Wi-Fi 7 的普及,将使超高清实时视频的传输门槛大幅降低,但带宽依旧是核心成本因素,高压缩率依然必要。

-

卫星互联网、专网与边缘计算 结合 H.266,可在远程作业、工业巡检等弱网场景中实现更高画质与更低卡顿率。

3. AI 与编解码的融合

-

智能码控:结合 AI 分析视频场景动态调整码率分配,对运动区域分配更多比特,对静态背景压缩更激进。

-

AI 超分与画质增强:在低码率传输后,通过终端或云端的 AI 模块恢复细节,实现"低码率高画质"。

-

自适应编码标准切换:AI 模型可根据终端能力、网络状态、业务类型自动选择 H.264/H.265/H.266。

4. 大牛直播SDK的规划方向

-

H.266 全链路支持:持续完善推流、轻量级 RTSP 服务、播放器在 H.266 硬解/软解上的性能与稳定性。

-

多编码自适应调度:在同一业务链路中,动态切换最优编码标准,减少人工配置成本。

-

AI 编解码优化模块:将智能码控与画质增强模块深度集成进 SDK,为弱网、超高清等高难度场景提供一键优化能力。

-

跨平台一致性增强:继续优化 Windows、Linux、Android、iOS、Unity 的编解码能力一致性,让多端部署更轻量高效。

5. 总结

H.266 的到来,标志着视频传输在压缩效率上的又一次质的飞跃。对于实时视频系统而言,这不仅是技术升级的机会,也是业务模式优化的契机。

在可预见的未来,H.264、H.265 与 H.266 将长期并存,开发者需要构建一个多标准兼容、自适应优化 的系统架构,才能在技术演进中保持系统的稳定性与竞争力。

大牛直播SDK将继续在多编码支持、跨平台优化、AI 编解码融合等方向发力,帮助开发者在标准切换的浪潮中,快速、安全地拥抱新技术。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客****