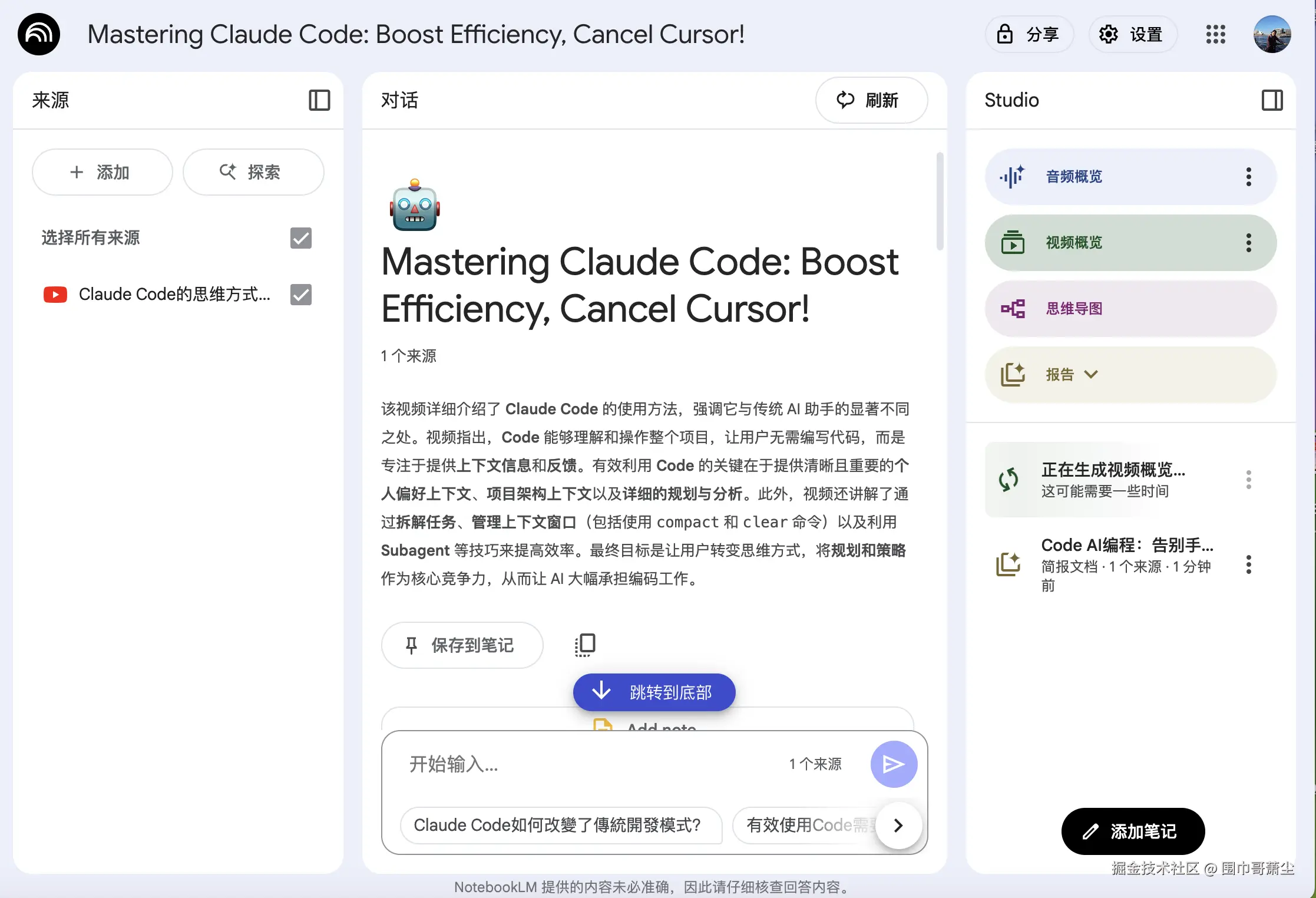

这段视频主要分享了有效使用 Code(指 Claude Code)的关键要点 ,并强调了其与传统AI编码工具(如 Cursor 或 IDE 插件)截然不同的思维模式和操作方式,声称掌握这些方法后,用户可以"退订 Cursor",因为 Code 的效果会比 Cursor 好很多。

视频地址: www.youtube.com/watch?v=-hR...

Code 的核心特点与思维模式转变:

- AI 扮演主要编码者角色 :与传统 AI 作为助手需要大量人工干预和修改代码不同,Code 从设计之初就拥有良好的全局意识,能够理解和操作整个项目。用户不再需要亲自写代码,而是提供足够多的信息和反馈,让 AI 放手去完成编码。

- 无需编写代码:掌握 Code 后,用户基本上可以做到"一行代码都不需要去写",99%的代码都由 AI 完成。

- 人类角色的转变 :程序员的核心竞争力转变为思维方式和解决问题的方法论。用户主要职责是提供准确的上下文信息、指导 AI 规划、分析和审查其工作,而非直接参与代码编写。

有效使用 Code 的关键要点:

-

提供足够的上下文 (Context) :

- 个人上下文:包含个人偏好(如回复中文,代码和评论用英文)、常用开发项目类型、常用代码仓库位置等,这些信息可在开发任何项目时被 Code 提取利用。

- 项目上下文 :关于项目的核心架构、关键模块、重要信息等,必须Check-in 到代码仓库 中,供所有同事共享并及时更新。它不仅限于项目根目录,也可以是子模块的

coud.md文件,避免 AI 每次都需重新理解整个仓库。 - 中间文档 (Intermediate Documents) :这是最重要的一点。让 Code 进行任何操作前,先让它做计划和分析,并将这些中间产物记录下来。这些文档可以放在项目管理页面或个人文档仓库中。当再次进行相同项目或修改时,将这些文档提供给 AI,帮助其理解项目背景。用户应仔细审查 AI 的计划和分析,如有不妥直接修改,与 AI 的主要沟通通过这些文档进行,确保前期工作做得足够好,任务拆分足够细致,从而减少后期代码层面的沟通和修改。

-

精细化管理上下文窗口:

- 压缩 (Compact) :当功能达到一定阶段时,执行

compact命令,让 Code 对之前的工作进行总结和压缩,避免上下文过长。 - 清空 (Clear) :通过开启新会话来清空上下文。此时,中间文档的作用尤为突出,因为 AI 可以重新读取这些文档,从之前的工作节点继续,节省宝贵的上下文窗口资源。

- 压缩 (Compact) :当功能达到一定阶段时,执行

-

"谋定而后动"的规划模式:

- 先规划,后行动 :不要直接让 AI 开始编码。在写代码之前,花更多时间通过对话让 AI 充分理解现有代码流程、新功能需求,并拆解任务。这种先谋划后行动的方式(如孙子兵法原理)能显著减少返工,并帮助用户自己更好地理解项目和每一步操作。

- 计划模式 (Shift + Tab) :在做任何改动之前,尝试使用

Shift + Tab进入计划模式。此时 Code 不会修改代码,而是持续与用户对话,分析和理解现有代码及新需求,帮助用户制定详细规划。

-

小步迭代 (Small Step Iteration) :

- 每次只做小块修改 :推荐每次提交的代码改动不超过200行,这样便于审查。在 AI 时代,AI 很容易一次性生成大量代码,但难以审查可能带来潜在问题和后续维护困难。因此,应每次只完成很小一块功能,然后提交,再进行下一个任务,以保持对项目的控制,避免 AI 失控。

其他实用技巧:

- Subagent (子代理) :对于代码分析、代码审查、编写测试等常见独立任务,可以使用 Subagent。其最大优势在于上下文是隔离的,不会污染主对话的上下文。

- Code IDE 插件:如果习惯了 UI 界面,Code 提供了 IDE 插件(如 IntelliJ 或 VS Code),可以实现接受/拒绝代码改动等类似 Cursor 的 UI 功能。

总之,有效使用 Code 需要用户改变思维方式 ,将精力集中在提供高质量上下文、制定详细规划和审查 AI 的输出 上,而不是亲自动手写代码。通过精细化管理上下文和进行小步迭代,可以最大限度地发挥 Code 的潜力,实现高效的开发。