1. 环境配置

需要4台虚拟机

harbor:172.25.254.200

master:172.25.254.100

k8s-node1:172.25.254.10

k8s-node2:172.25.254.20

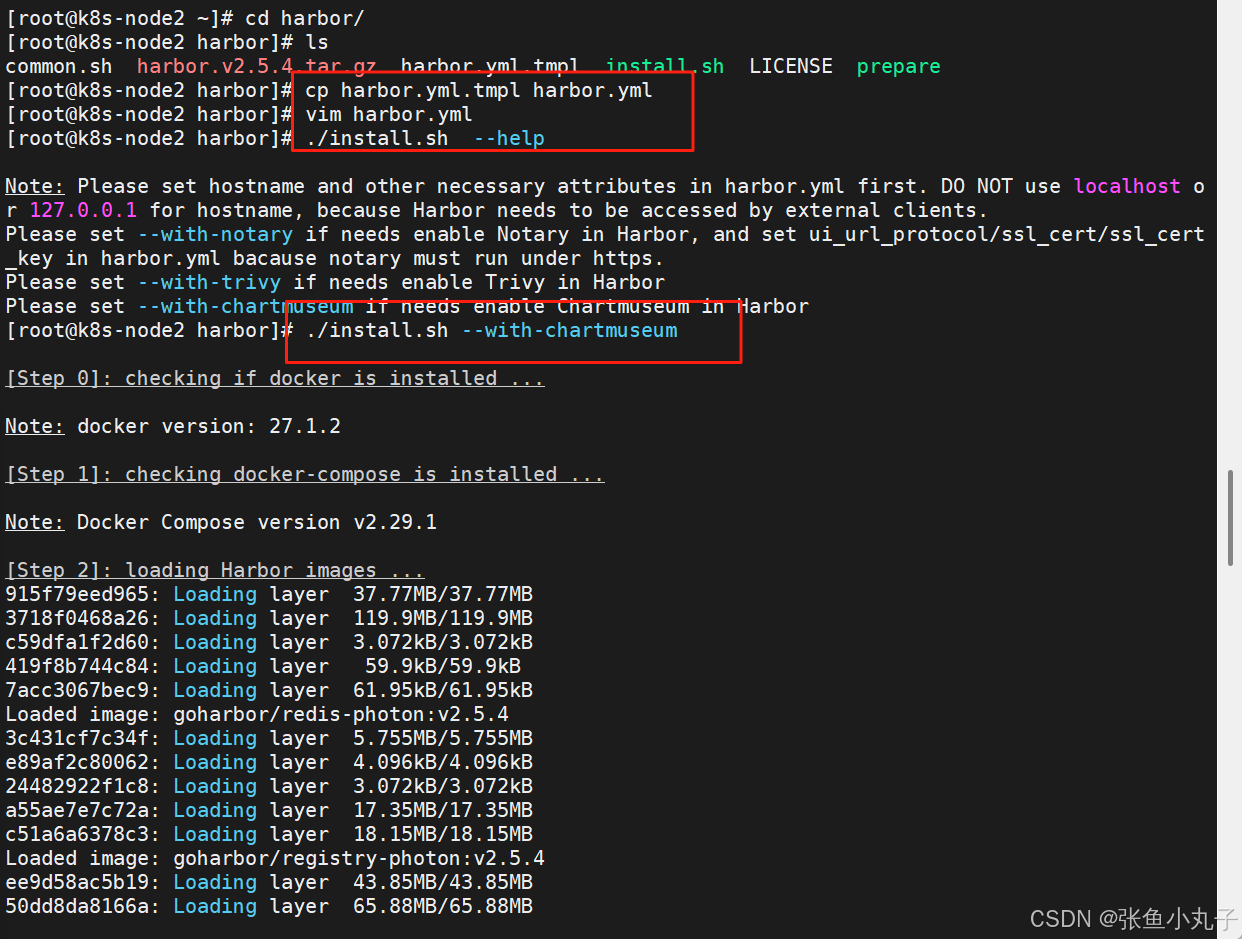

1.1 先配置harbor

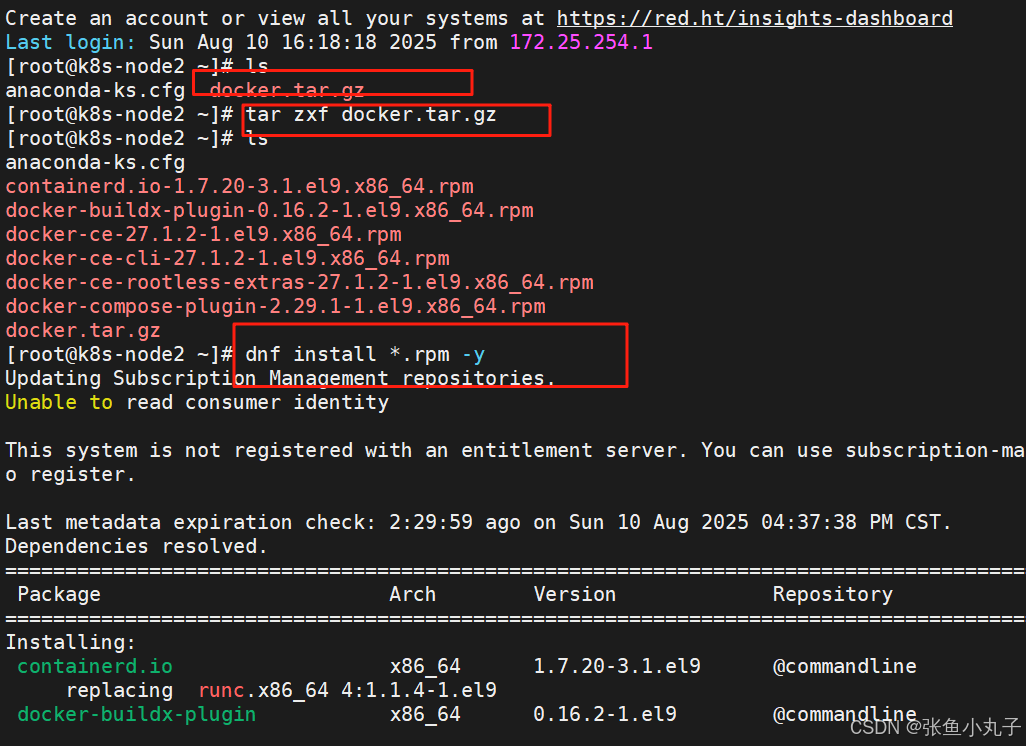

安装docker

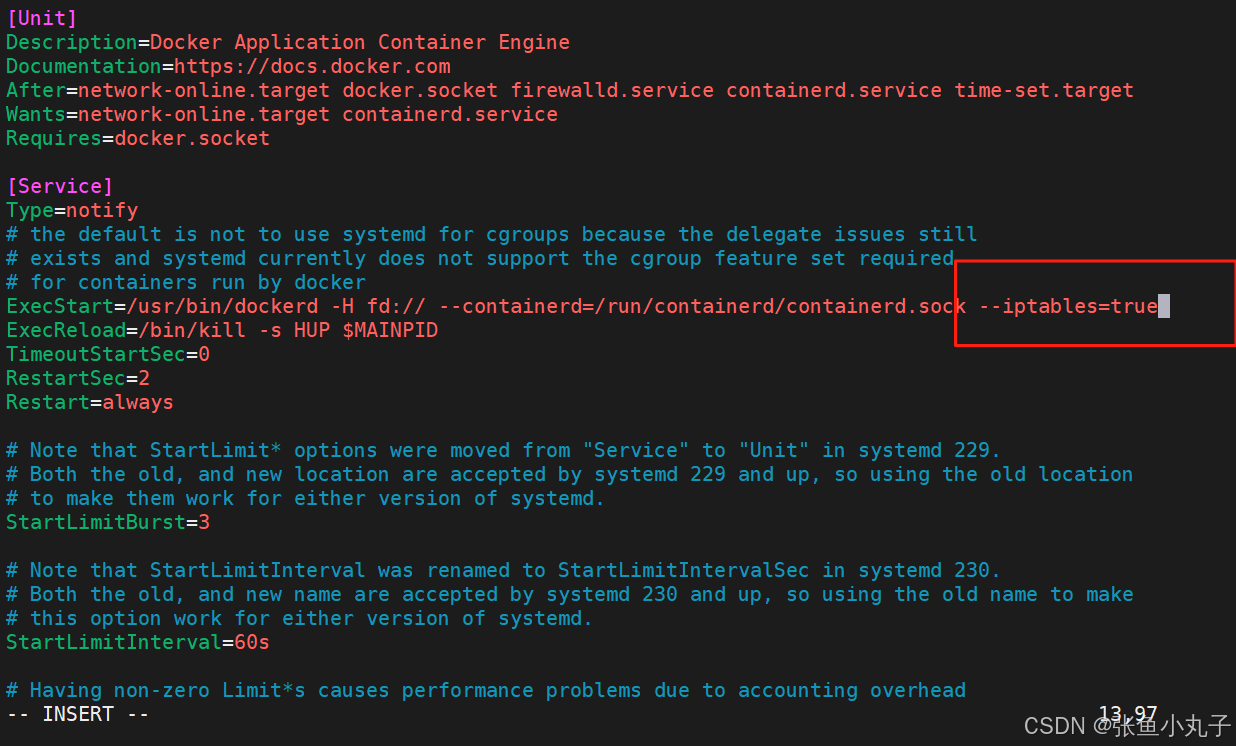

编辑配置文件

root@k8s-node2 \~\]# vim /lib/systemd/system/docker.service

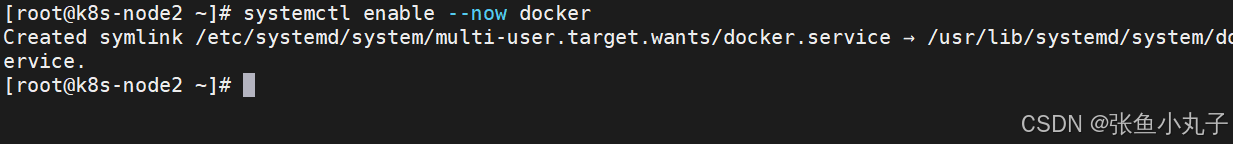

启动服务

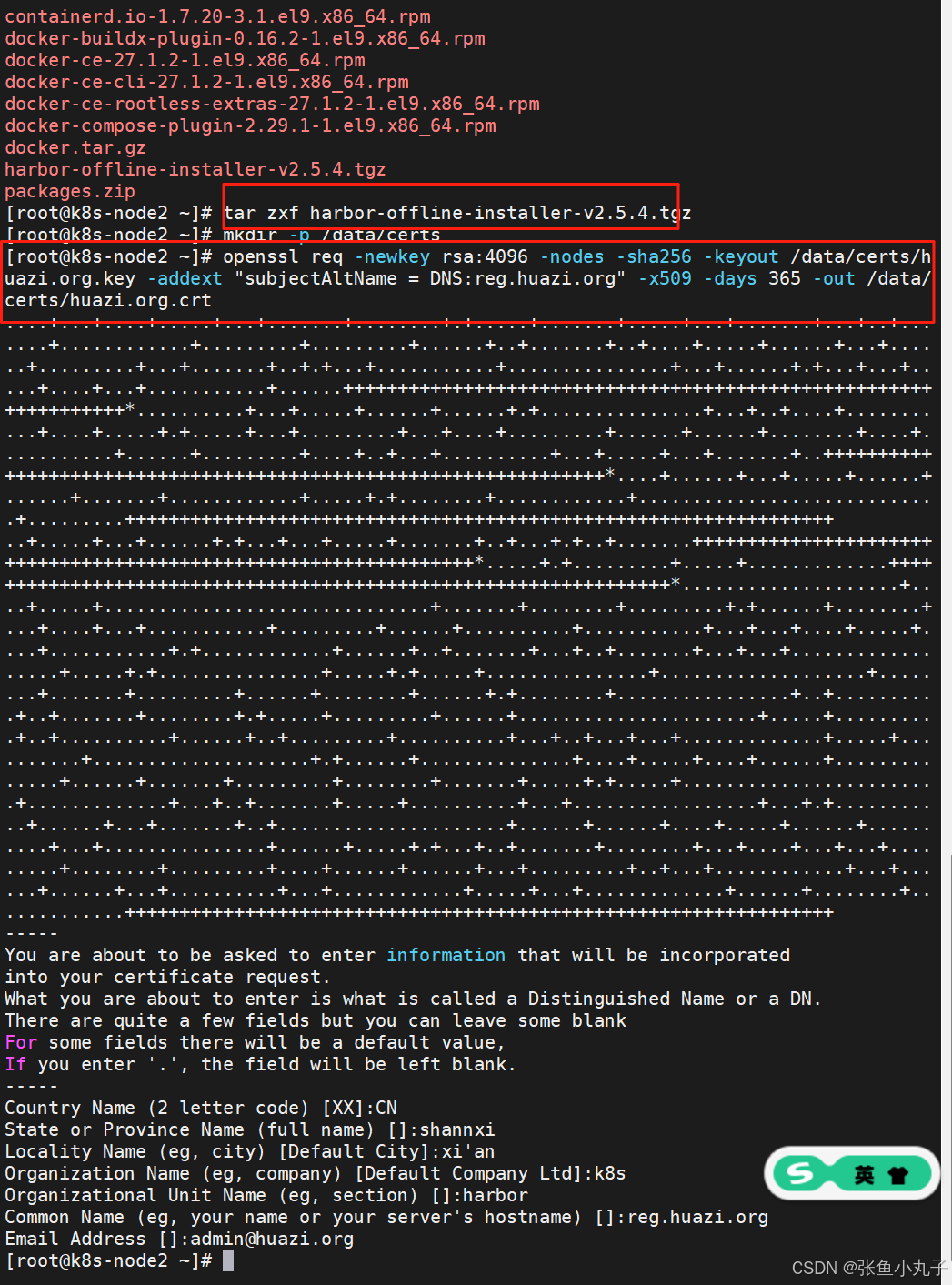

安装harbor,生成认证证书

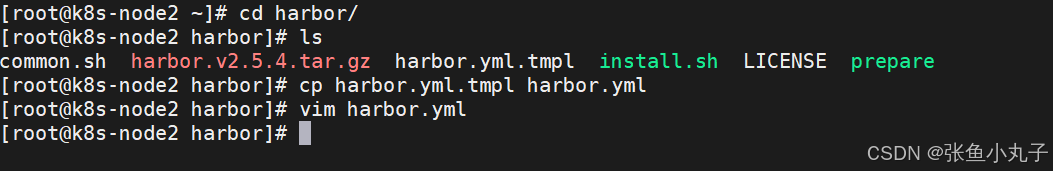

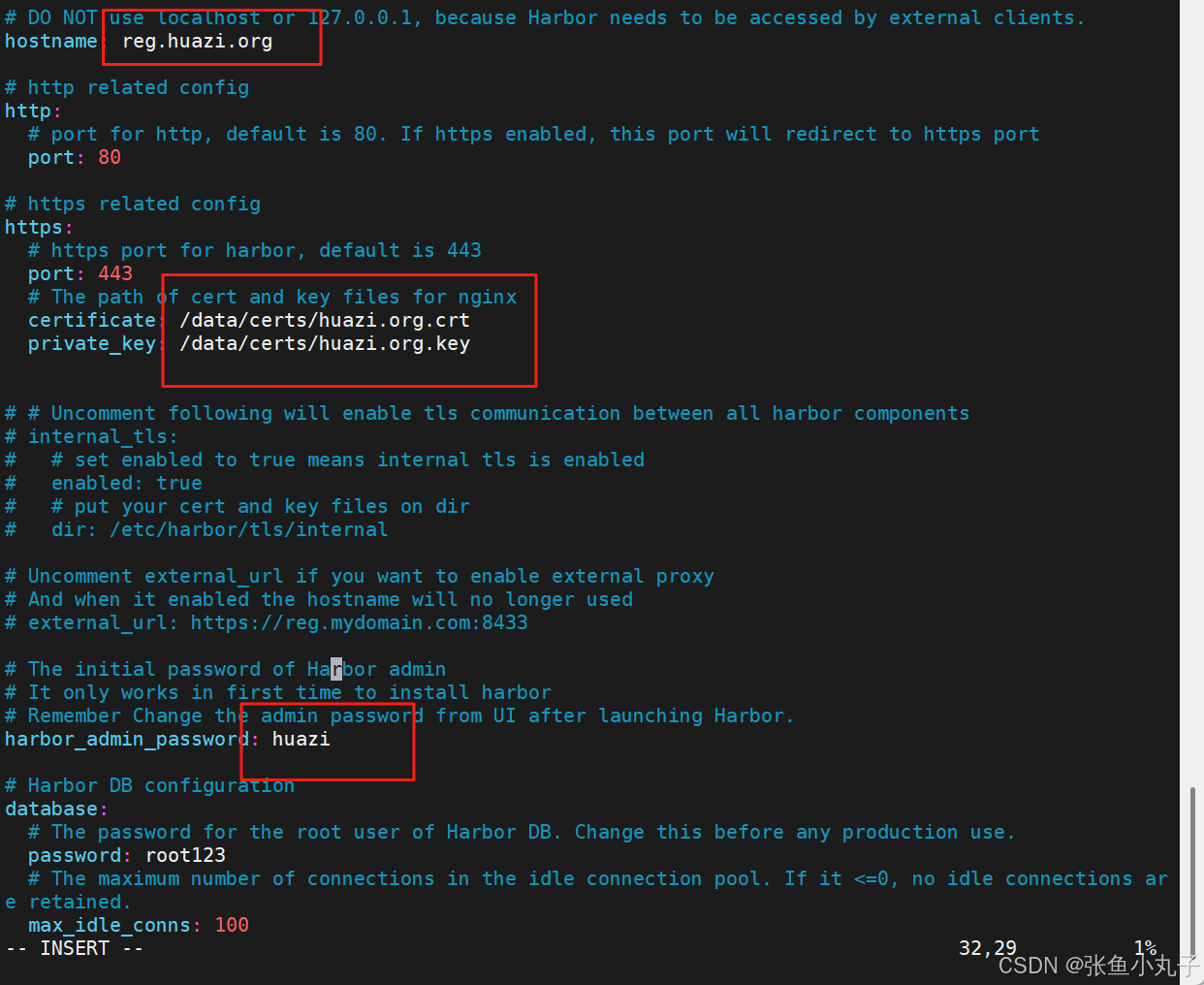

修改名字密码

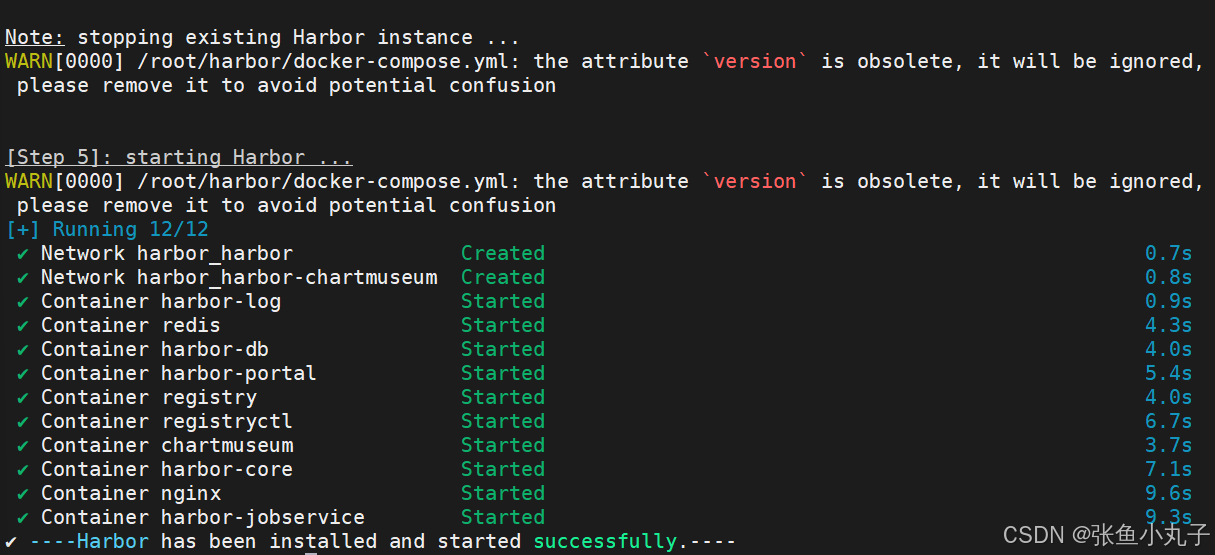

生成加载,成功即可

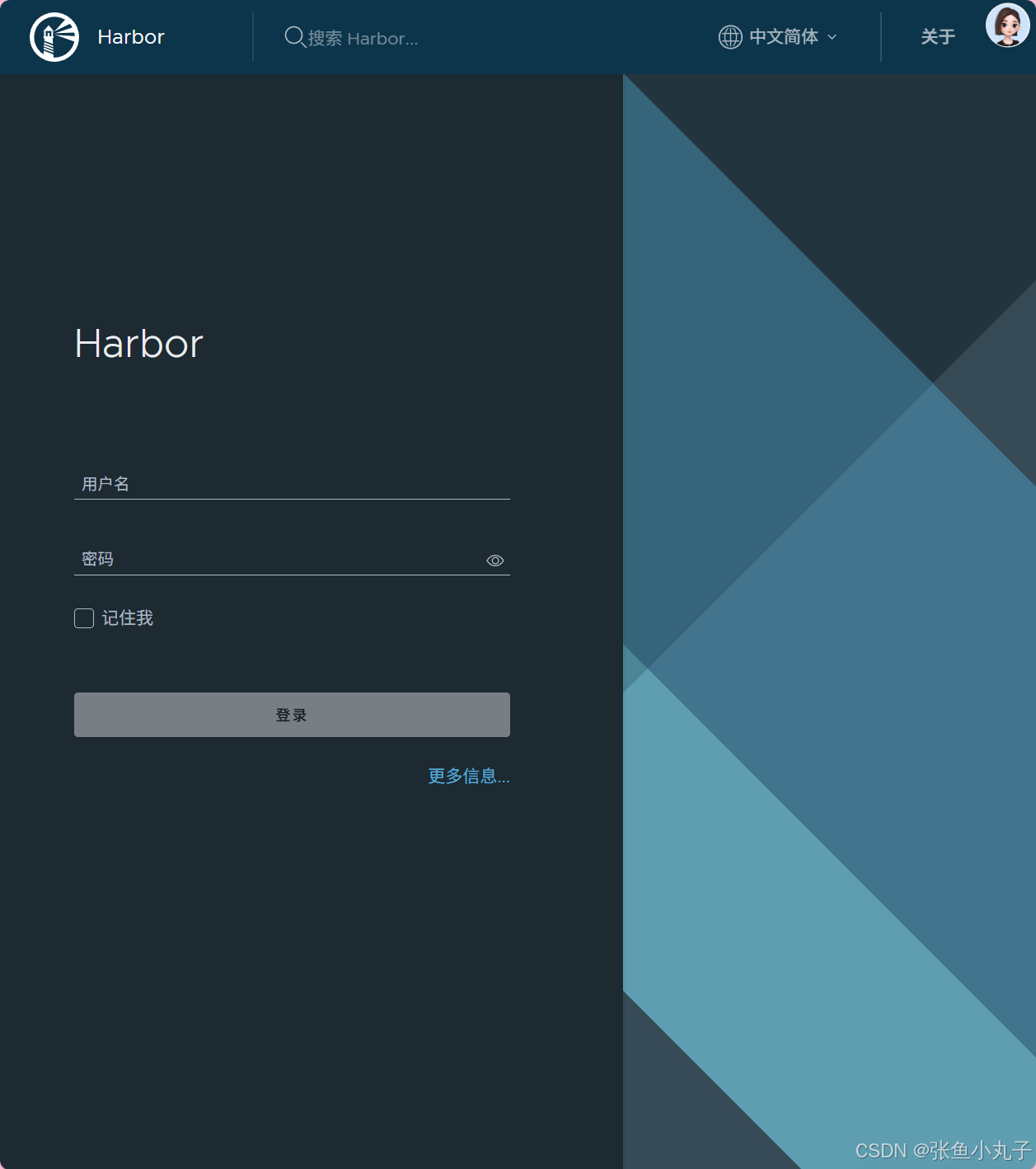

访问测试

1.2 master配置

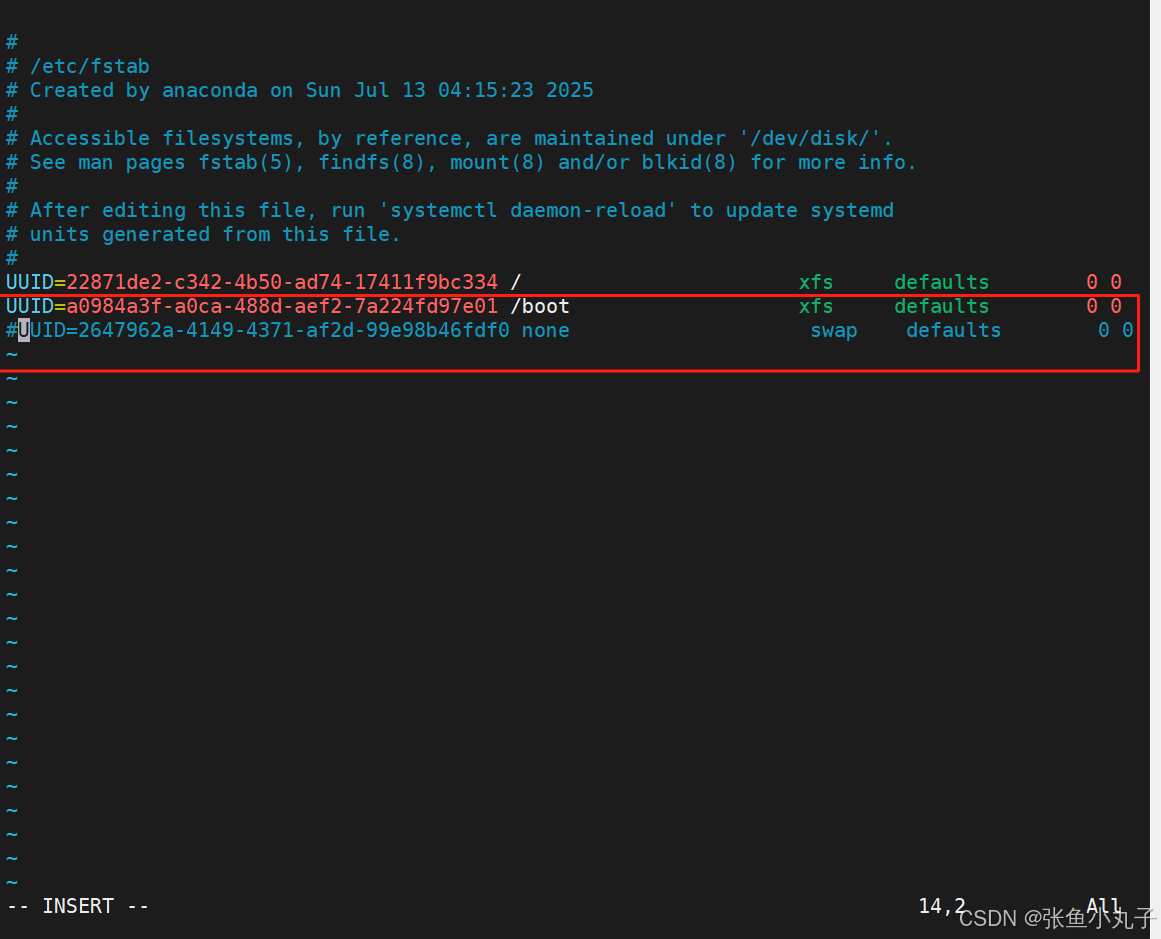

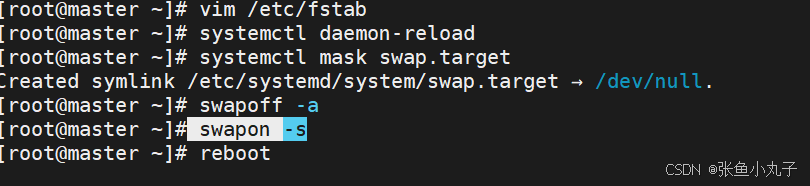

关闭swap分区,三台主机都要

root@master \~\]# vim /etc/fstab

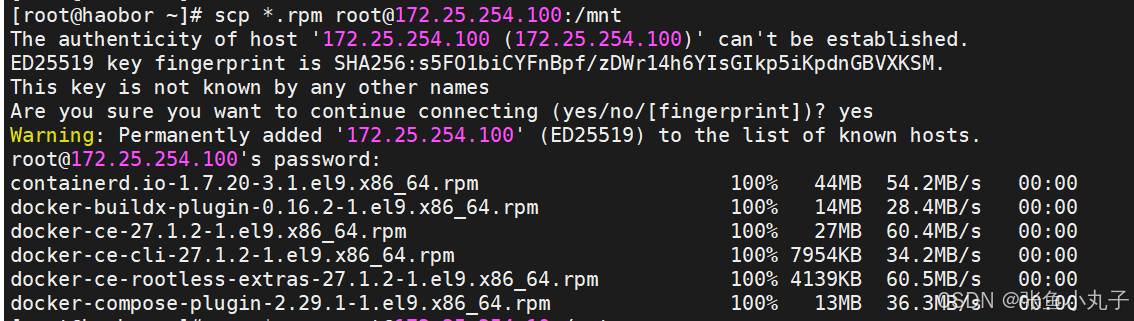

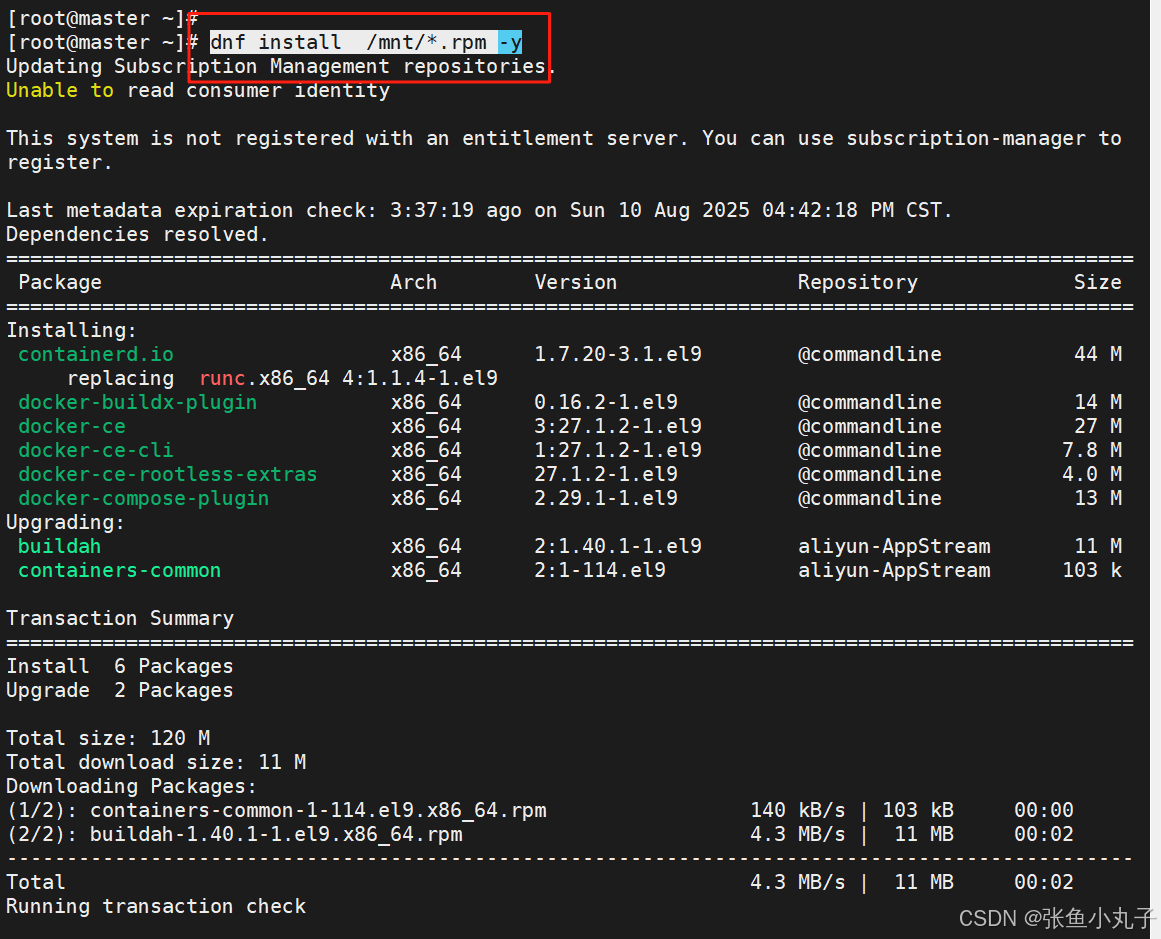

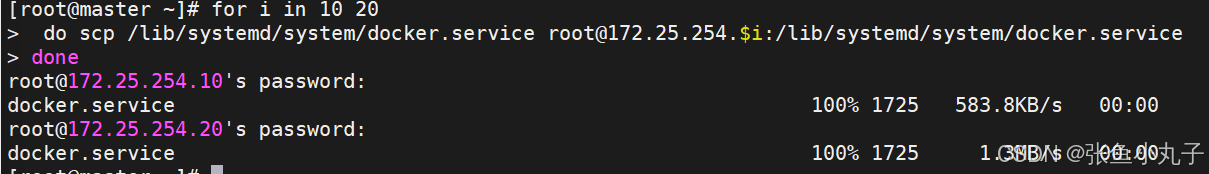

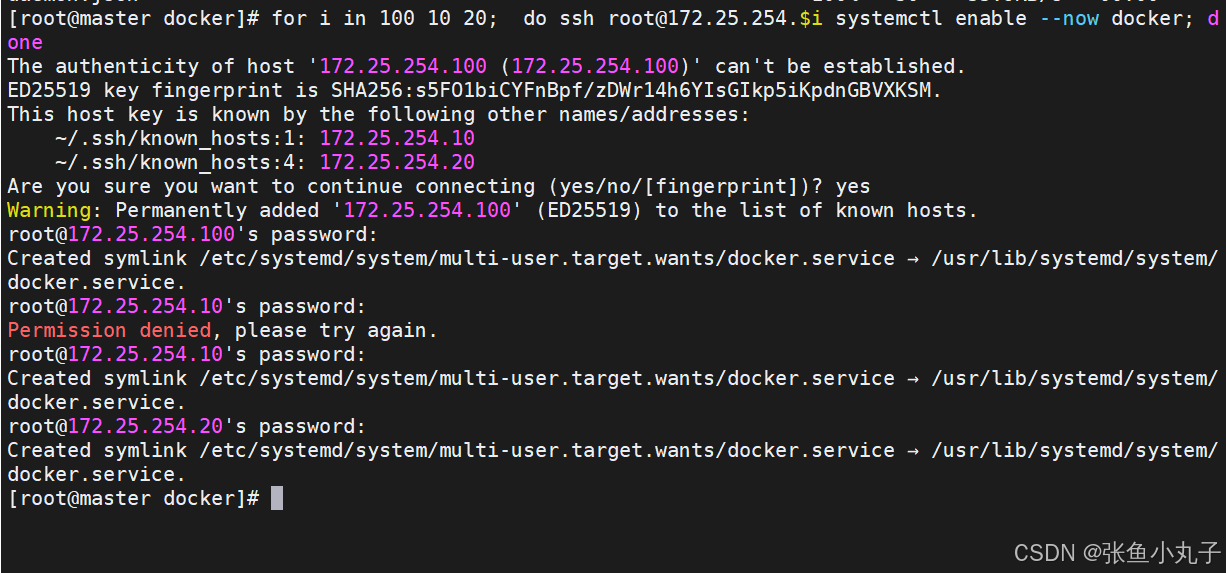

安装docker,把200复制过来就行,10和20命令一样

安装,三台都要

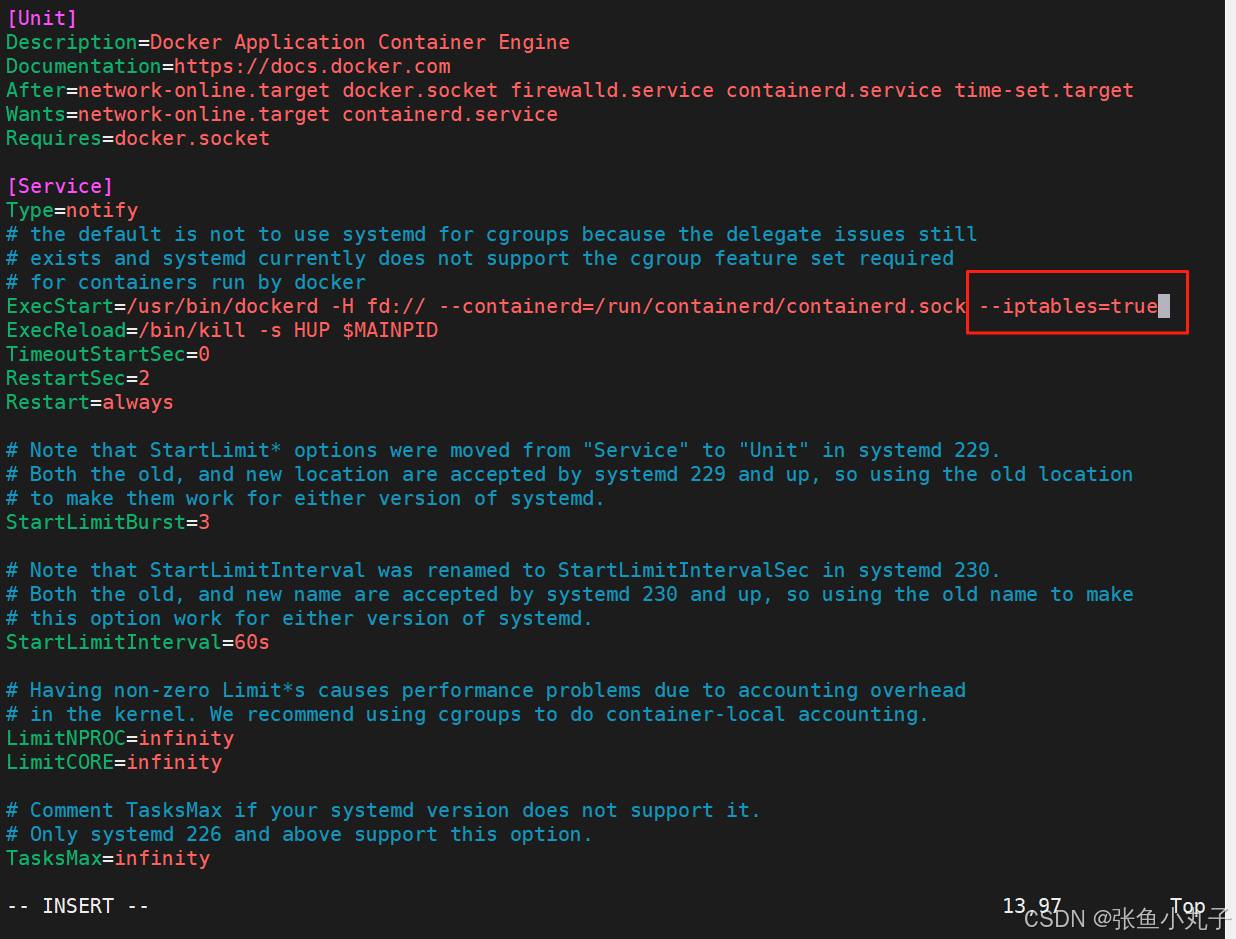

编辑配置文件

root@master \~\]# vim /lib/systemd/system/docker.service

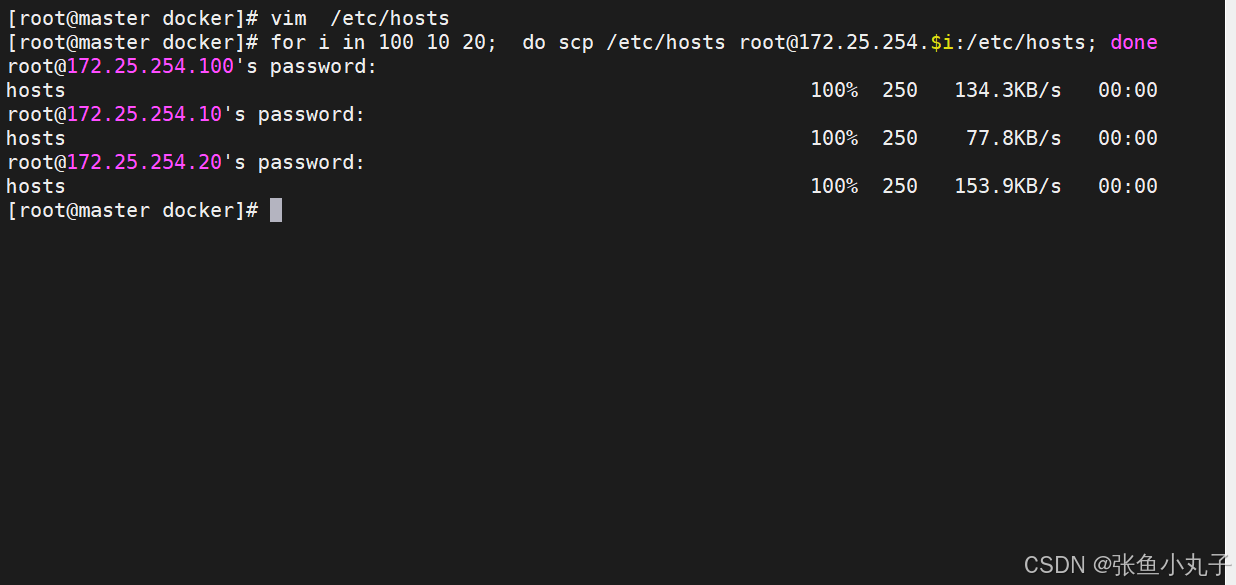

复制到10和20

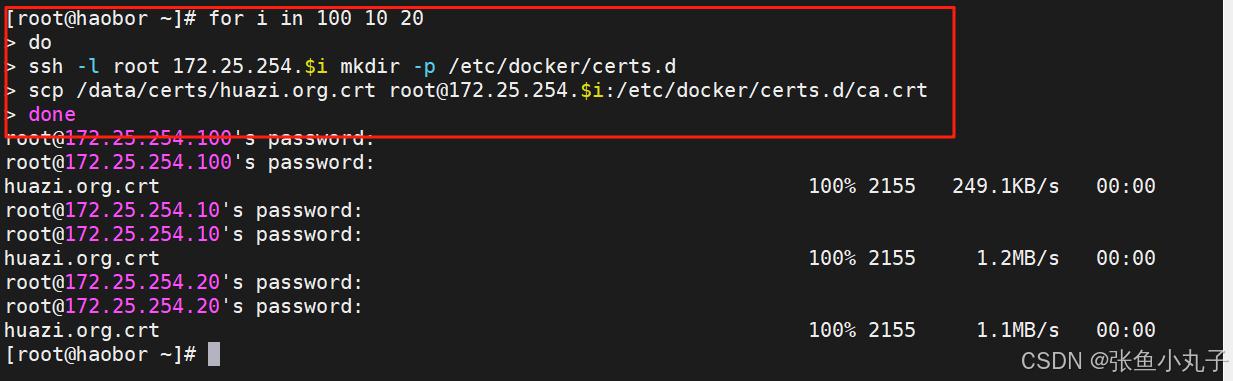

复制crt过去

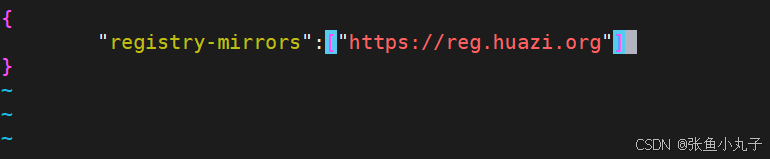

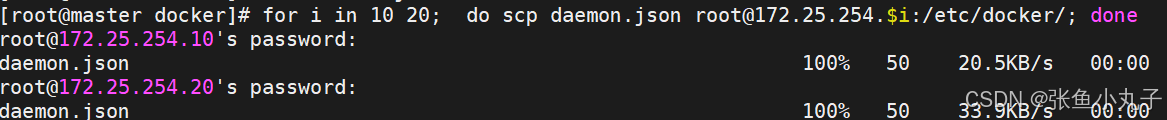

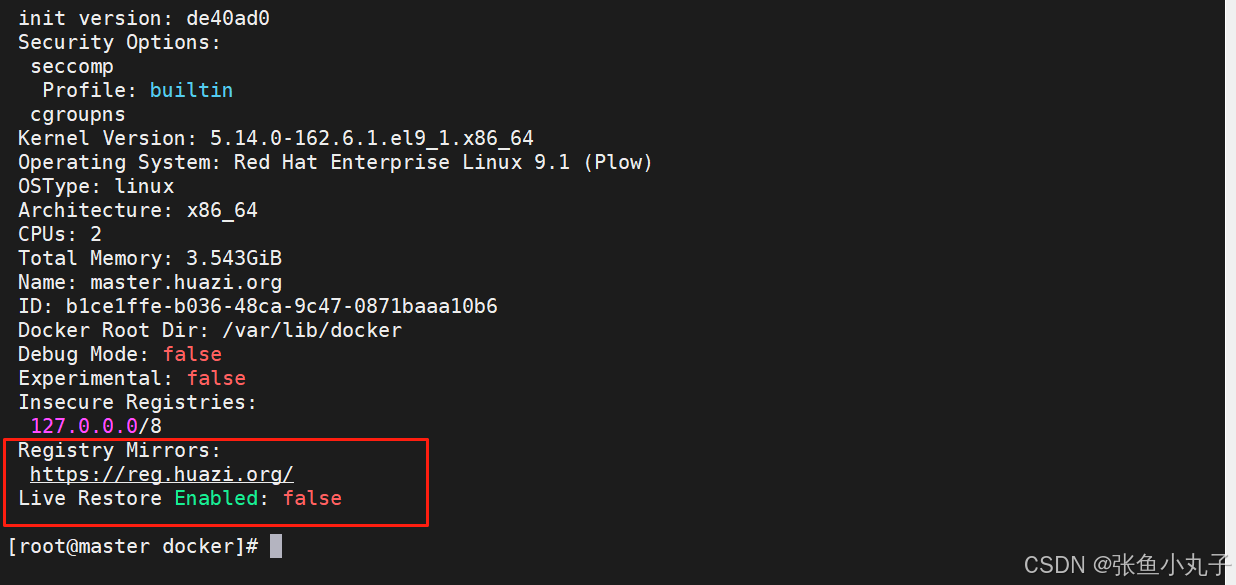

把200作为默认库

root@master docker\]# vim daemon.json

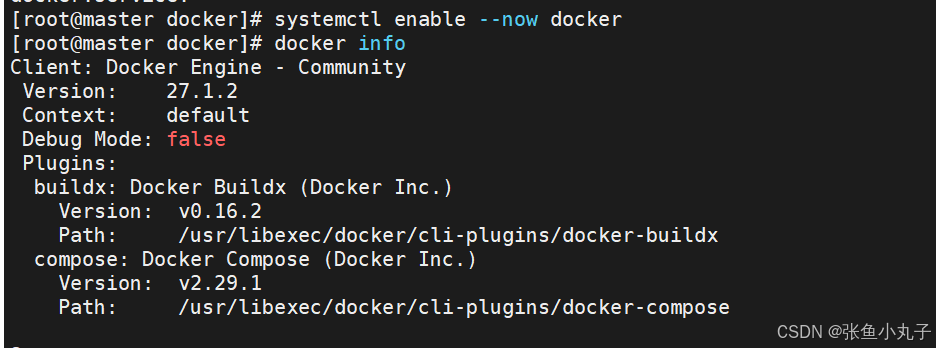

验证一下

增加

root@master docker\]# vim /etc/hosts

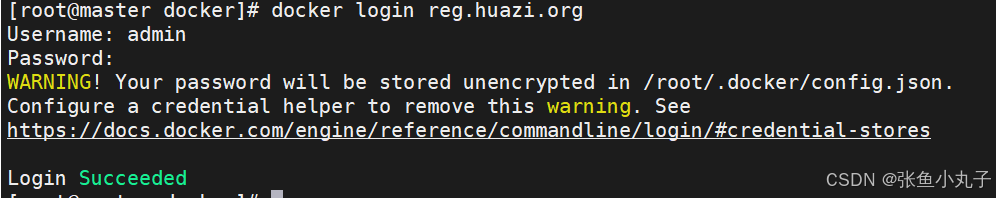

测试登录

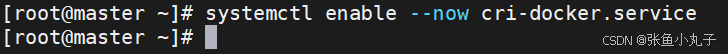

安装k8s

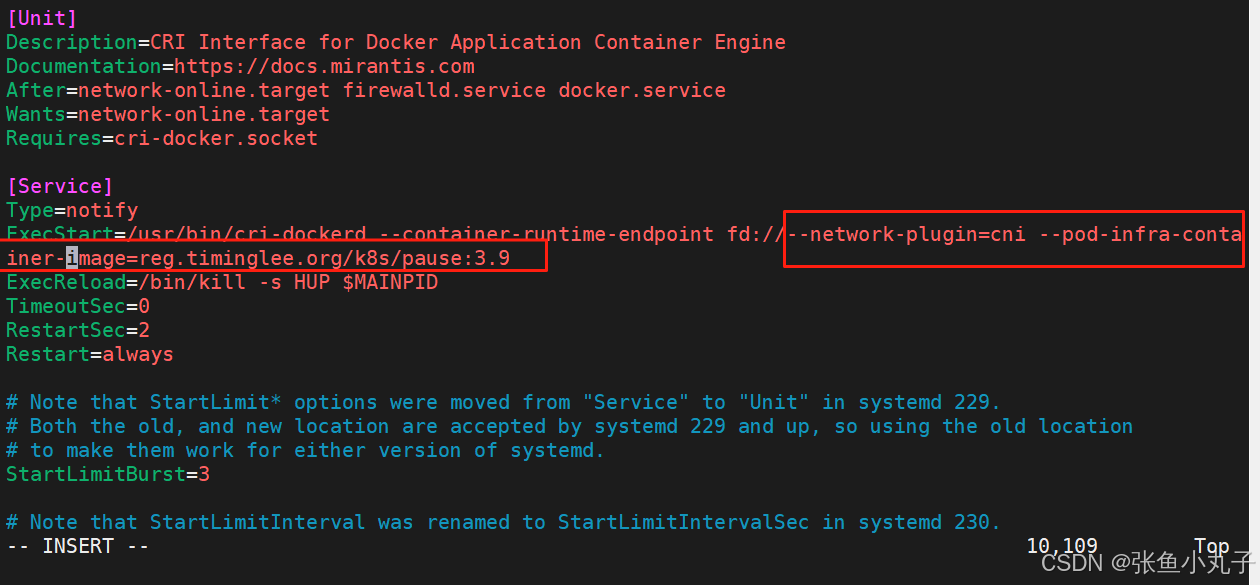

修改配置文件

root@master \~\]# vim /lib/systemd/system/cri-docker.service

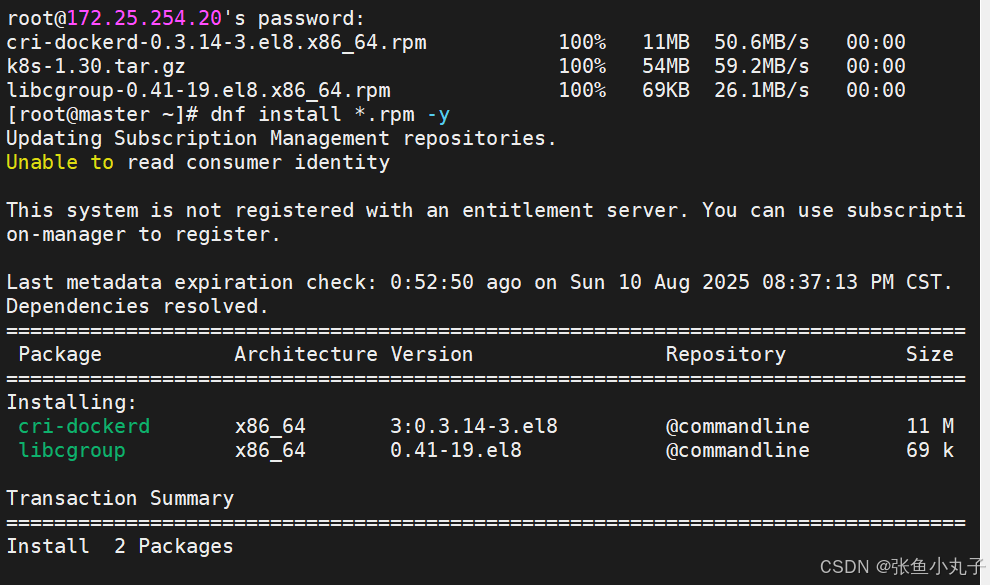

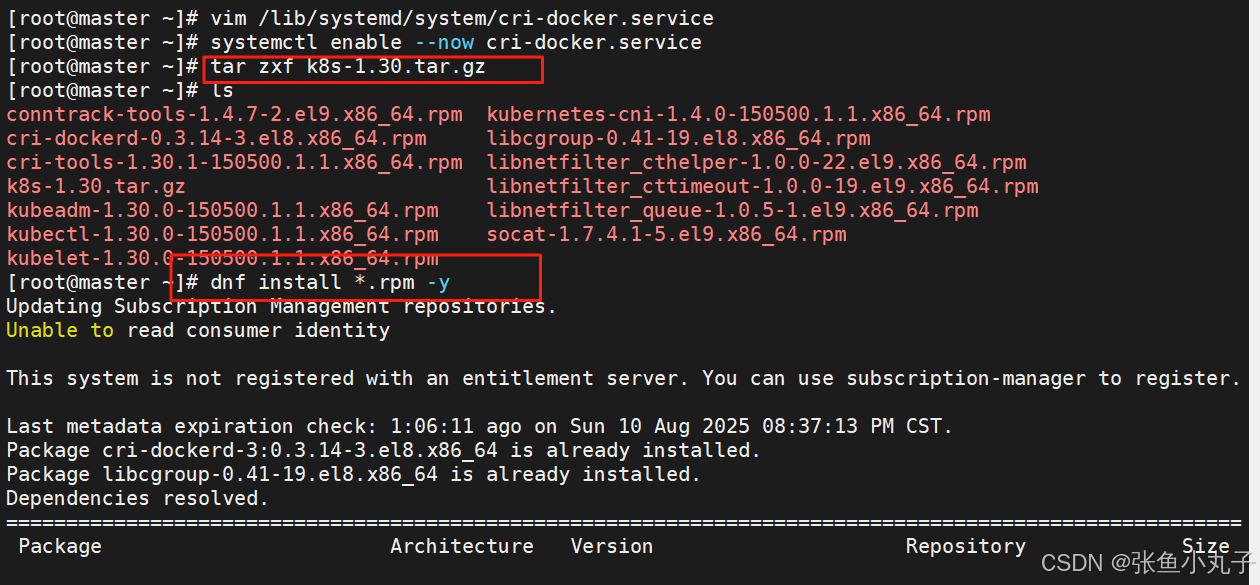

解压k8s并安装

解压k8s并安装

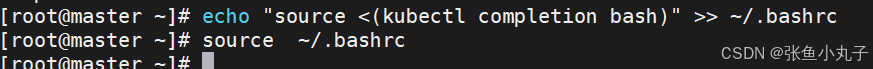

补齐功能

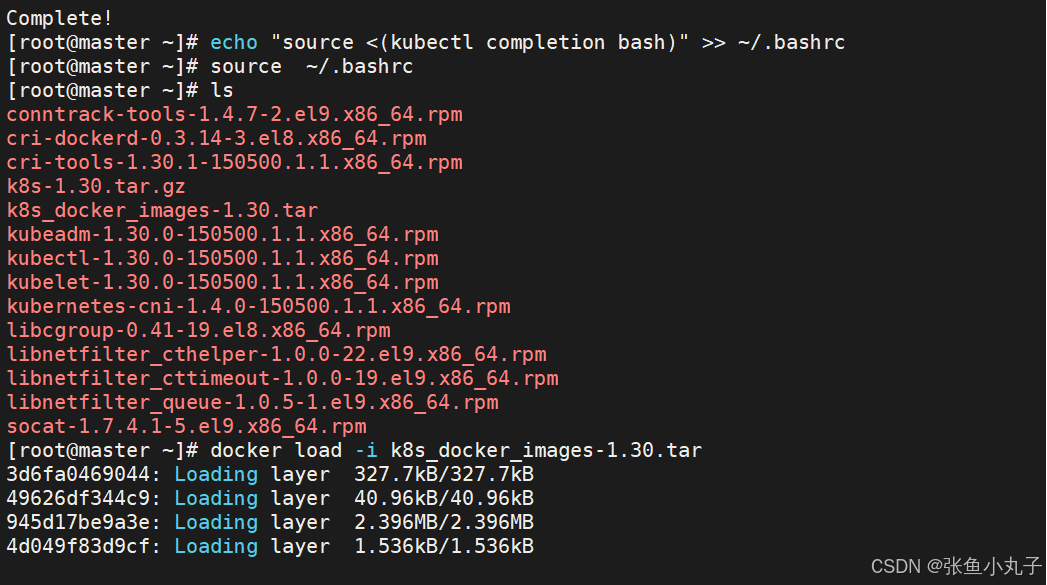

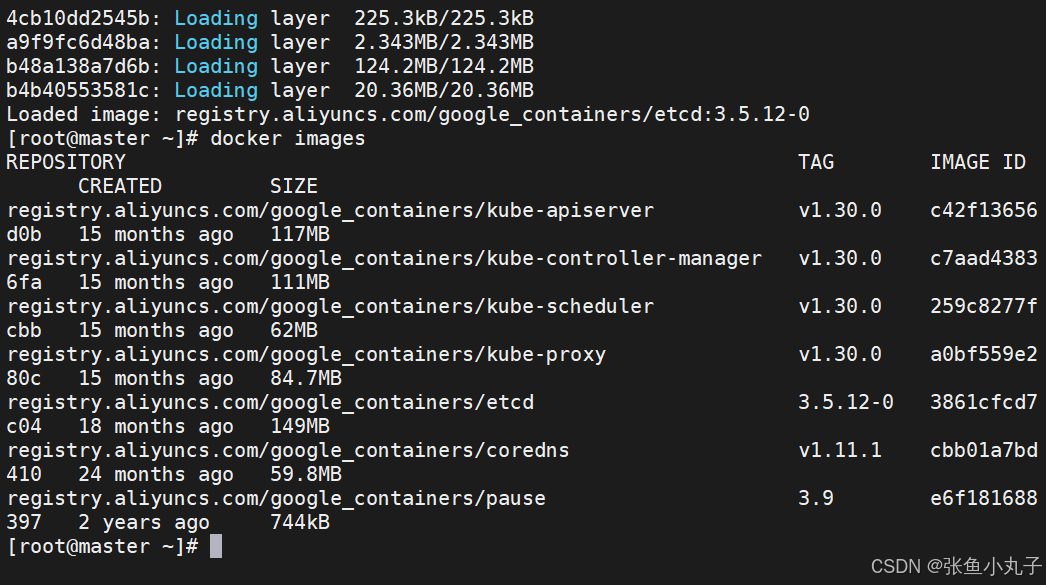

加载

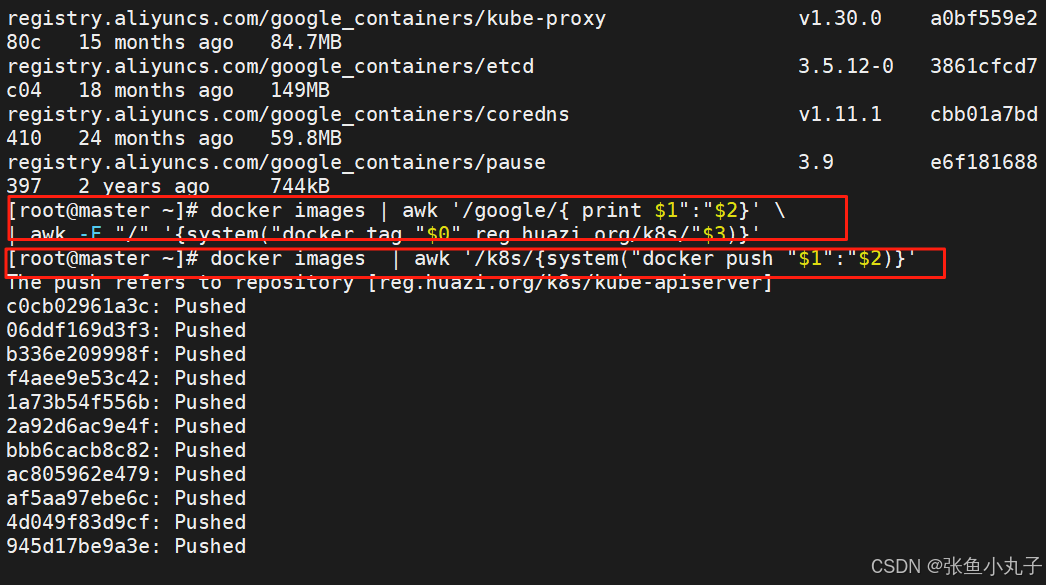

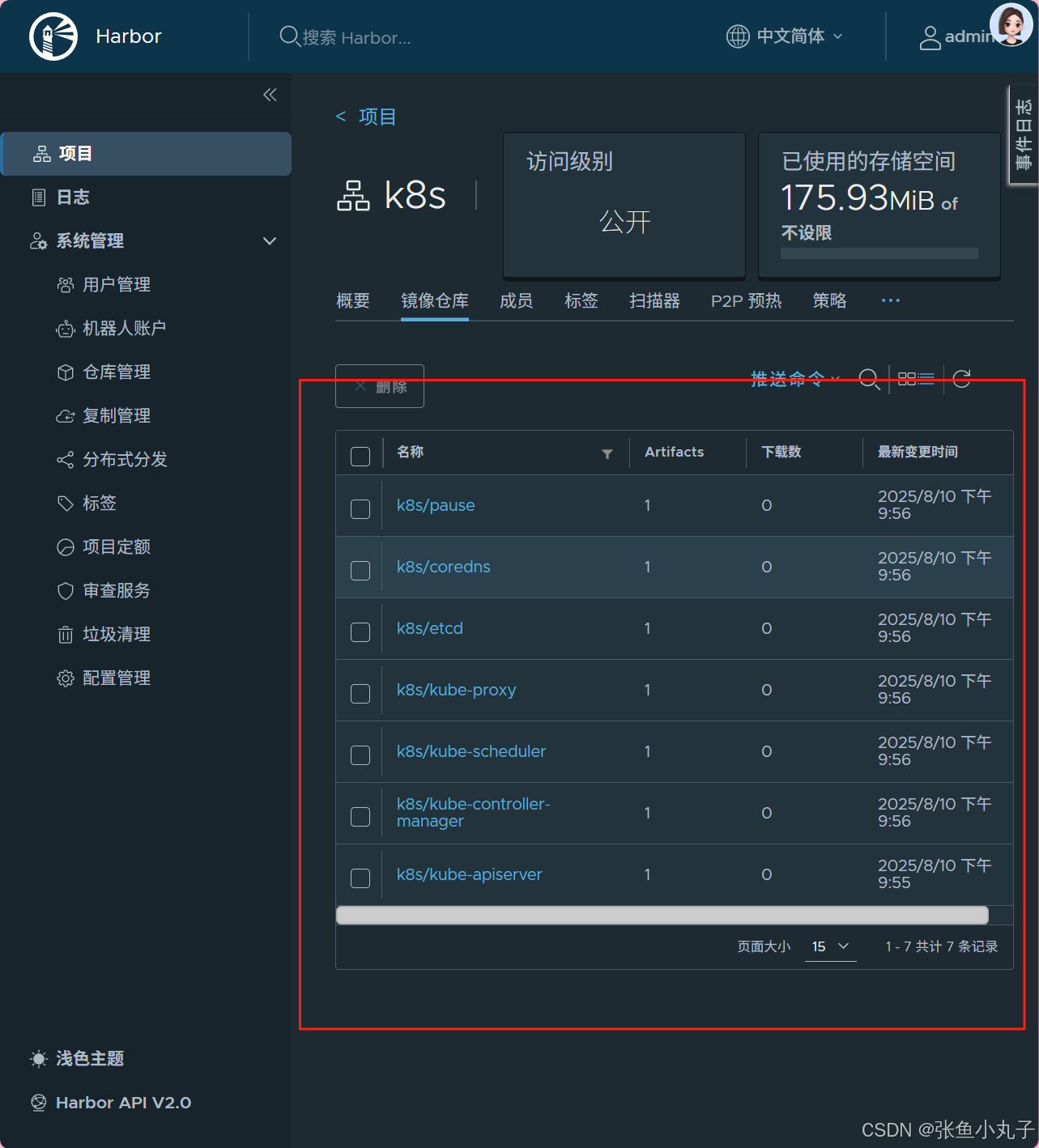

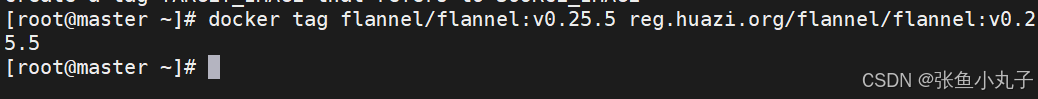

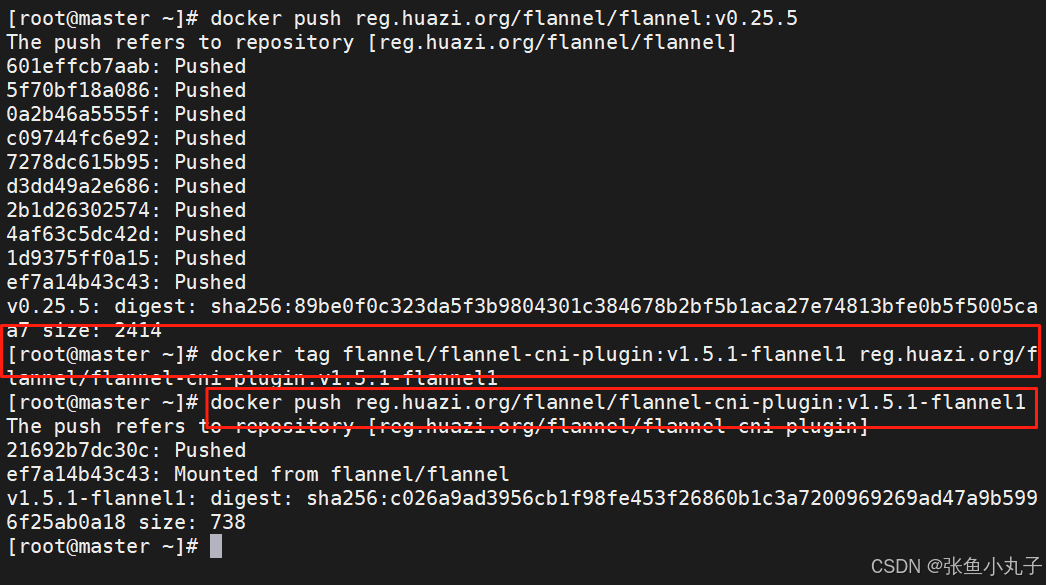

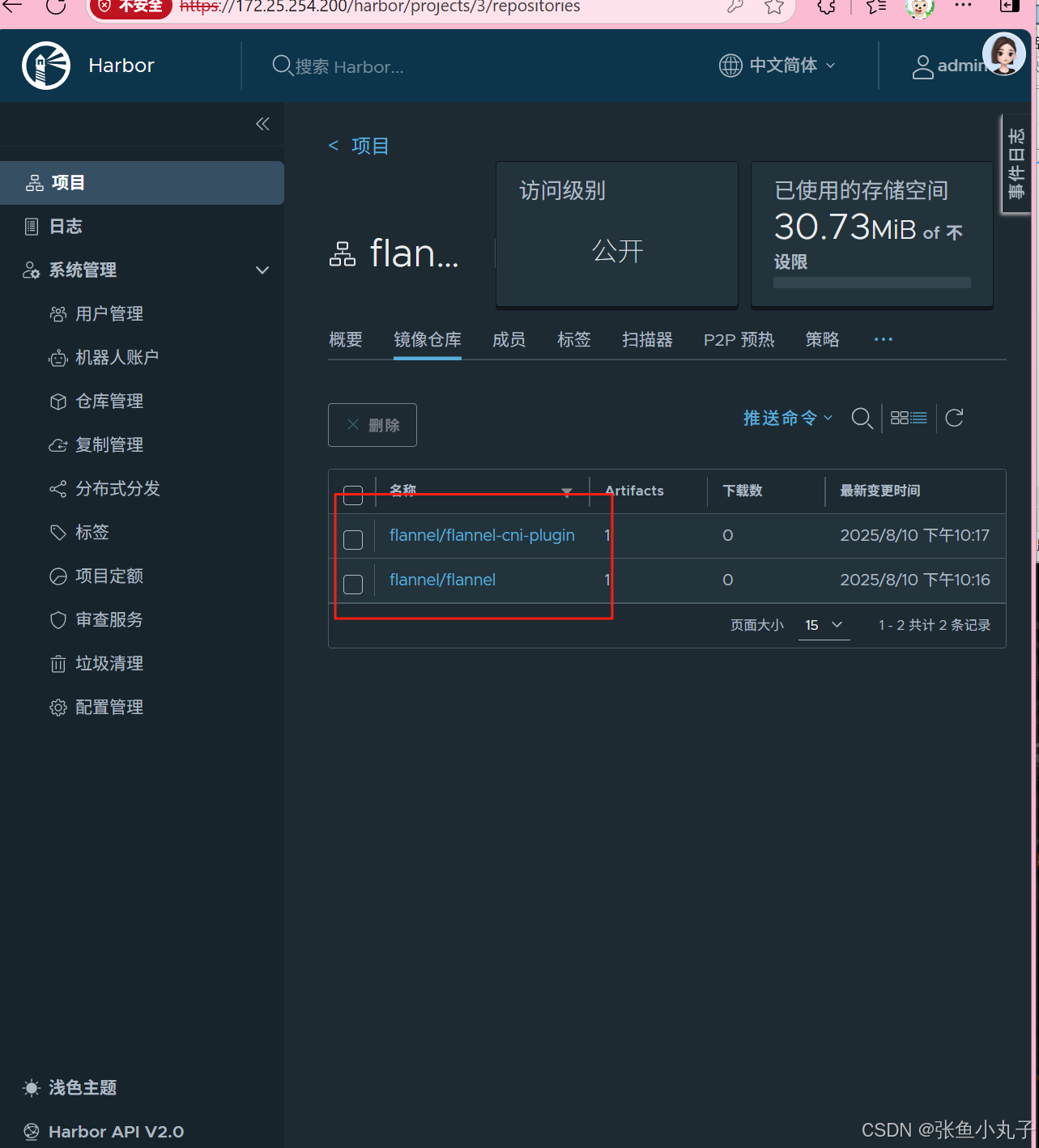

上传到harbor仓库

查看

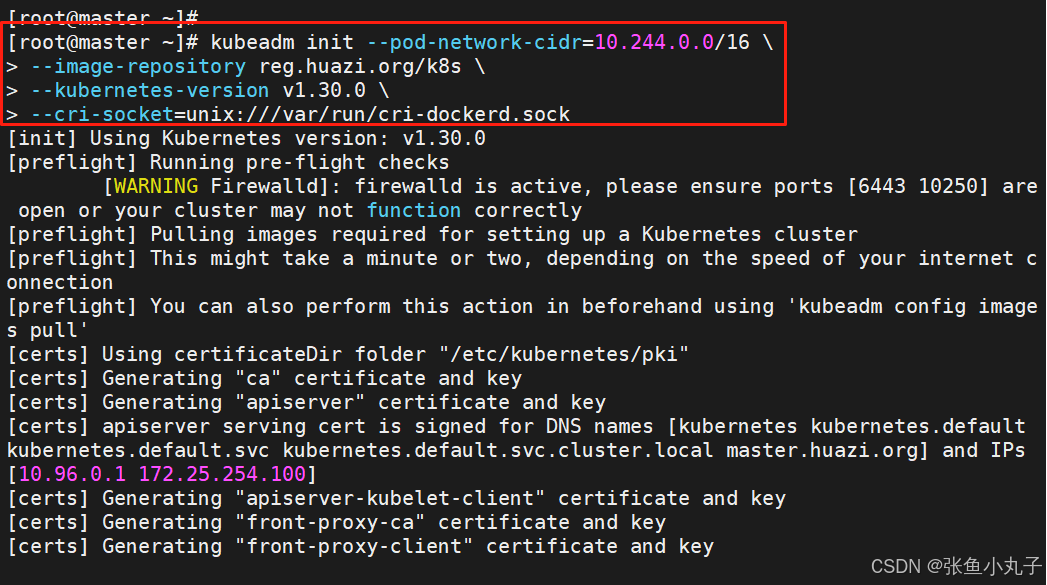

2.3 集群初始化

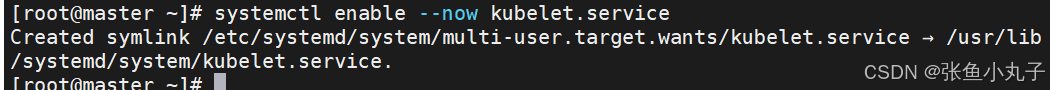

启动服务,所有主机都要打开

执行初始化命令

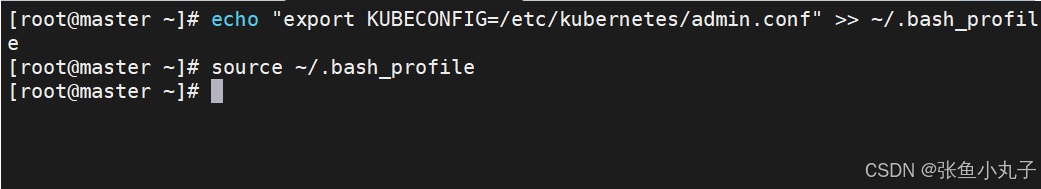

指定集群配置文件变量

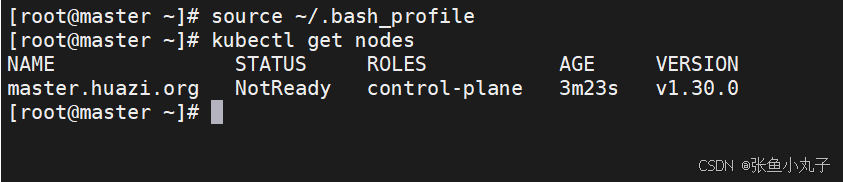

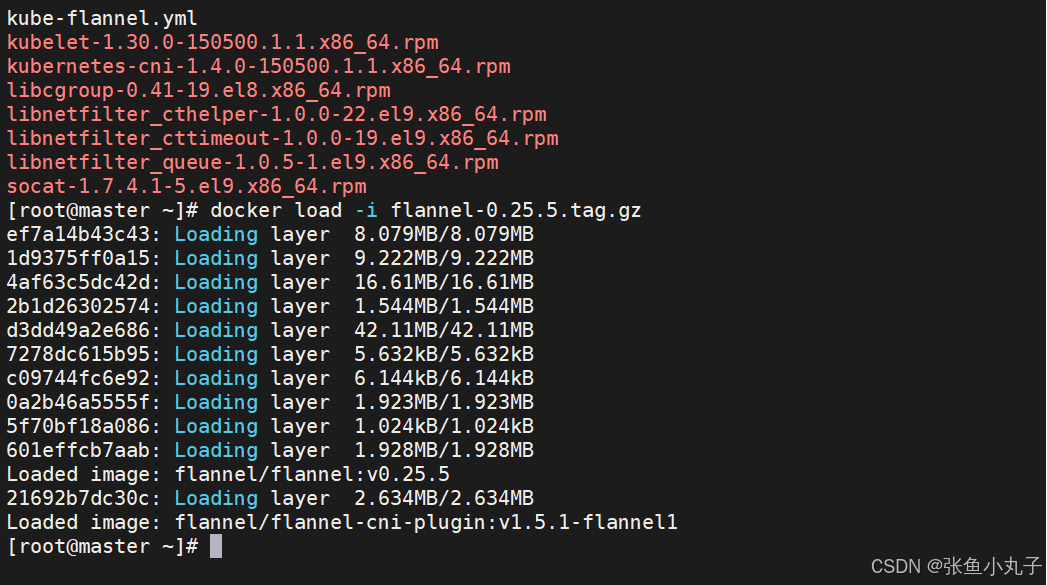

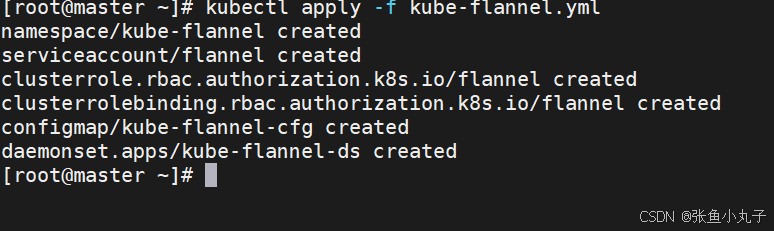

安装网络插件

上传上去

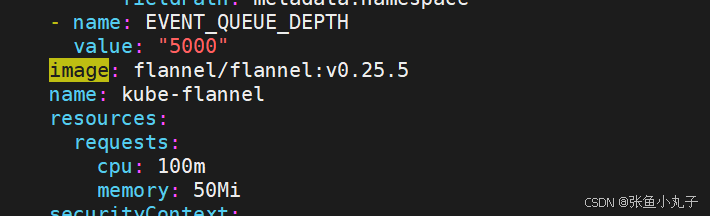

编辑配置文件

root@master \~\]# vim kube-flannel.yml

都修改成这种,把前面去掉

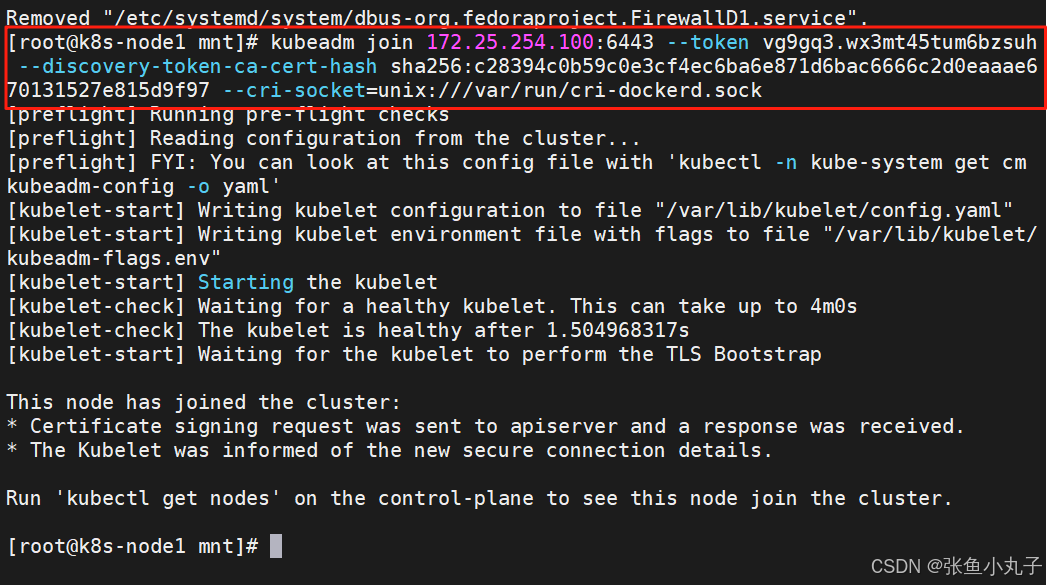

在10和20中

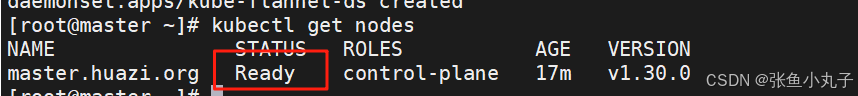

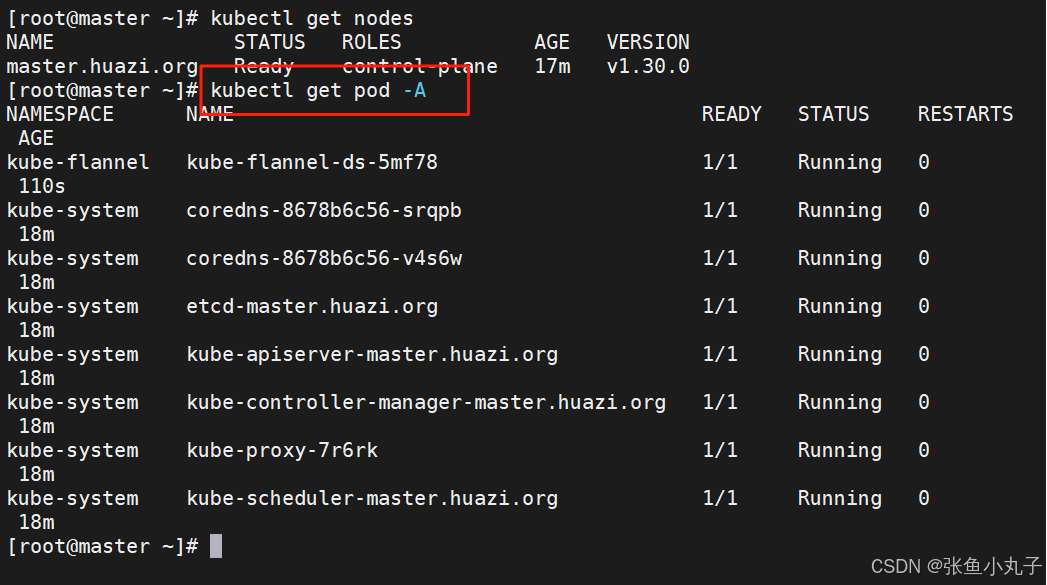

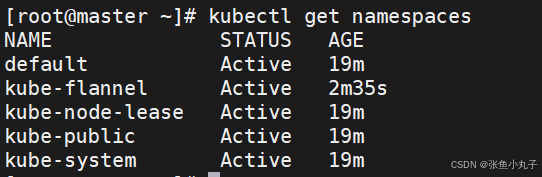

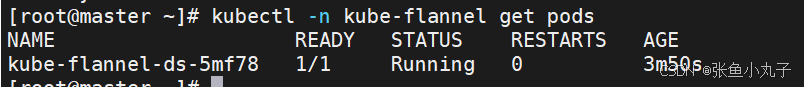

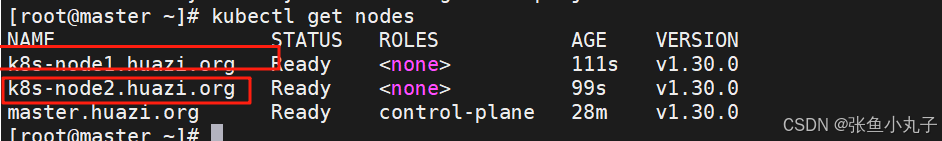

在100中查看

2. pod

-

Pod是可以创建和管理Kubernetes计算的最小可部署单元

-

一个Pod代表着集群中运行的一个进程,每个pod都有一个唯一的ip。

-

一个pod类似一个豌豆荚,包含一个或多个容器(通常是docker)

-

多个容器间共享IPC、Network和UTC namespace。

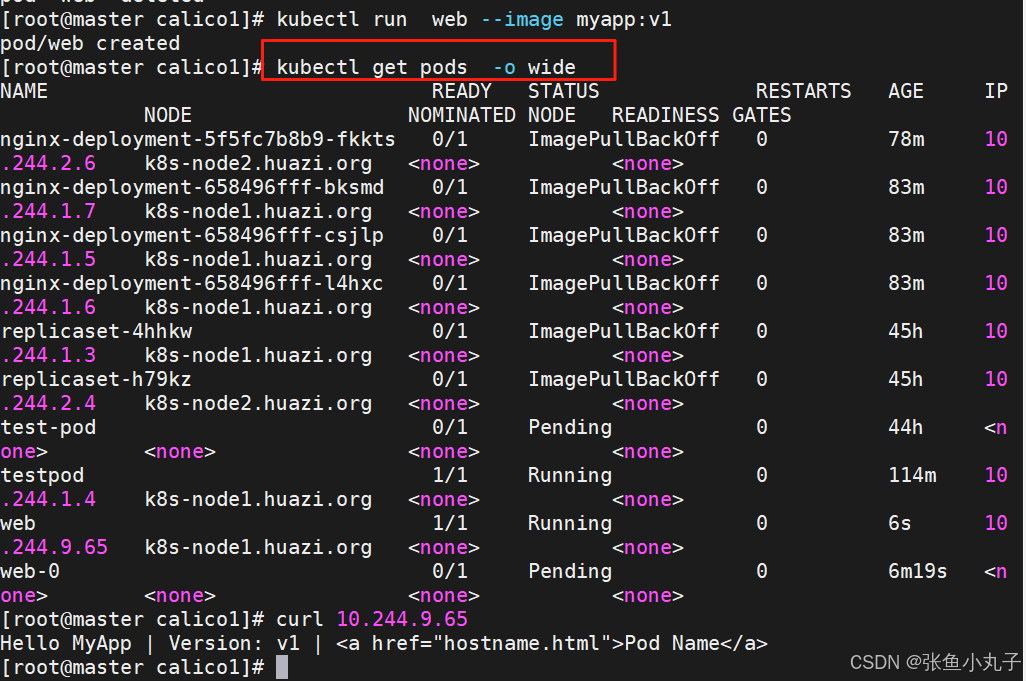

2.1 创建自主式pod (生产不推荐)

优点:

灵活性高:

- 可以精确控制 Pod 的各种配置参数,包括容器的镜像、资源限制、环境变量、命令和参数等,满足特定的应用需求。

学习和调试方便:

- 对于学习 Kubernetes 的原理和机制非常有帮助,通过手动创建 Pod 可以深入了解 Pod 的结构和配置方式。在调试问题时,可以更直接地观察和调整 Pod 的设置。

适用于特殊场景:

- 在一些特殊情况下,如进行一次性任务、快速验证概念或在资源受限的环境中进行特定配置时,手动创建 Pod 可能是一种有效的方式。

缺点:

管理复杂:

- 如果需要管理大量的 Pod,手动创建和维护会变得非常繁琐和耗时。难以实现自动化的扩缩容、故障恢复等操作。

缺乏高级功能:

- 无法自动享受 Kubernetes 提供的高级功能,如自动部署、滚动更新、服务发现等。这可能导致应用的部署和管理效率低下。

可维护性差:

- 手动创建的 Pod 在更新应用版本或修改配置时需要手动干预,容易出现错误,并且难以保证一致性。相比之下,通过声明式配置或使用 Kubernetes 的部署工具可以更方便地进行应用的维护和更新。

2.2 利用控制器管理pod(推荐)

高可用性和可靠性:

自动故障恢复:如果一个 Pod 失败或被删除,控制器会自动创建新的 Pod 来维持期望的副本数量。确保应用始终处于可用状态,减少因单个 Pod 故障导致的服务中断。

健康检查和自愈:可以配置控制器对 Pod 进行健康检查(如存活探针和就绪探针)。如果 Pod 不健康,控制器会采取适当的行动,如重启 Pod 或删除并重新创建它,以保证应用的正常运行。

可扩展性:

轻松扩缩容:可以通过简单的命令或配置更改来增加或减少 Pod 的数量,以满足不同的工作负载需求。例如,在高流量期间可以快速扩展以处理更多请求,在低流量期间可以缩容以节省资源。

水平自动扩缩容(HPA):可以基于自定义指标(如 CPU 利用率、内存使用情况或应用特定的指标)自动调整 Pod 的数量,实现动态的资源分配和成本优化。

版本管理和更新:

滚动更新:对于 Deployment 等控制器,可以执行滚动更新来逐步替换旧版本的 Pod 为新版本,确保应用在更新过程中始终保持可用。可以控制更新的速率和策略,以减少对用户的影响。

回滚:如果更新出现问题,可以轻松回滚到上一个稳定版本,保证应用的稳定性和可靠性。

声明式配置:

简洁的配置方式:使用 YAML 或 JSON 格式的声明式配置文件来定义应用的部署需求。这种方式使得配置易于理解、维护和版本控制,同时也方便团队协作。

期望状态管理:只需要定义应用的期望状态(如副本数量、容器镜像等),控制器会自动调整实际状态与期望状态保持一致。无需手动管理每个 Pod 的创建和删除,提高了管理效率。

服务发现和负载均衡:

自动注册和发现:Kubernetes 中的服务(Service)可以自动发现由控制器管理的 Pod,并将流量路由到它们。这使得应用的服务发现和负载均衡变得简单和可靠,无需手动配置负载均衡器。

流量分发:可以根据不同的策略(如轮询、随机等)将请求分发到不同的 Pod,提高应用的性能和可用性。

多环境一致性:

- 一致的部署方式:在不同的环境(如开发、测试、生产)中,可以使用相同的控制器和配置来部署应用,确保应用在不同环境中的行为一致。这有助于减少部署差异和错误,提高开发和运维效率。

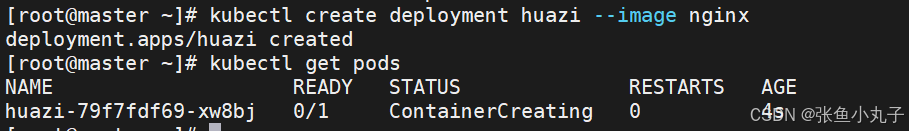

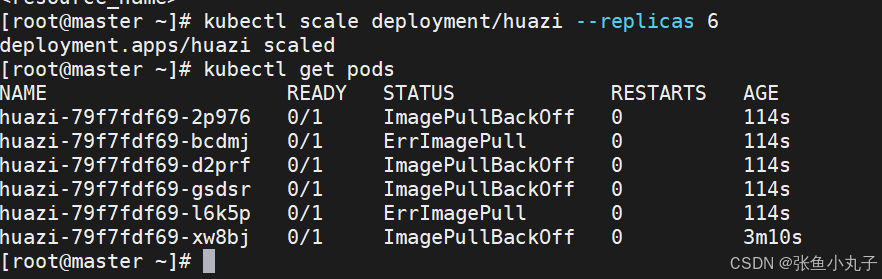

建立控制器并自动运行pod

添加扩容

2.3 利用yaml文件部署应用

声明式配置:

-

清晰表达期望状态:以声明式的方式描述应用的部署需求,包括副本数量、容器配置、网络设置等。这使得配置易于理解和维护,并且可以方便地查看应用的预期状态。

-

可重复性和版本控制:配置文件可以被版本控制,确保在不同环境中的部署一致性。可以轻松回滚到以前的版本或在不同环境中重复使用相同的配置。

-

团队协作:便于团队成员之间共享和协作,大家可以对配置文件进行审查和修改,提高部署的可靠性和稳定性。

灵活性和可扩展性:

-

丰富的配置选项:可以通过 YAML 文件详细地配置各种 Kubernetes 资源,如 Deployment、Service、ConfigMap、Secret 等。可以根据应用的特定需求进行高度定制化。

-

组合和扩展:可以将多个资源的配置组合在一个或多个 YAML 文件中,实现复杂的应用部署架构。同时,可以轻松地添加新的资源或修改现有资源以满足不断变化的需求。

与工具集成:

-

与 CI/CD 流程集成:可以将 YAML 配置文件与持续集成和持续部署(CI/CD)工具集成,实现自动化的应用部署。例如,可以在代码提交后自动触发部署流程,使用配置文件来部署应用到不同的环境。

-

命令行工具支持:Kubernetes 的命令行工具

kubectl对 YAML 配置文件有很好的支持,可以方便地应用、更新和删除配置。同时,还可以使用其他工具来验证和分析 YAML 配置文件,确保其正确性和安全性。

资源清单参数

参数名称 类型 参数说明 version String 这里是指的是K8S API的版本,目前基本上是v1,可以用kubectl api-versions命令查询 kind String 这里指的是yaml文件定义的资源类型和角色,比如:Pod metadata Object 元数据对象,固定值就写metadata metadata.name String 元数据对象的名字,这里由我们编写,比如命名Pod的名字 metadata.namespace String 元数据对象的命名空间,由我们自身定义 Spec Object 详细定义对象,固定值就写Spec spec.containers[] list 这里是Spec对象的容器列表定义,是个列表 spec.containers[].name String 这里定义容器的名字 spec.containers[].image string 这里定义要用到的镜像名称 spec.containers[].imagePullPolicy String 定义镜像拉取策略,有三个值可选: (1) Always: 每次都尝试重新拉取镜像 (2) IfNotPresent:如果本地有镜像就使用本地镜像 (3) )Never:表示仅使用本地镜像 spec.containers[].command[] list 指定容器运行时启动的命令,若未指定则运行容器打包时指定的命令 spec.containers[].args[] list 指定容器运行参数,可以指定多个 spec.containers[].workingDir String 指定容器工作目录 spec.containers[].volumeMounts[] list 指定容器内部的存储卷配置 spec.containers[].volumeMounts[].name String 指定可以被容器挂载的存储卷的名称 spec.containers[].volumeMounts[].mountPath String 指定可以被容器挂载的存储卷的路径 spec.containers[].volumeMounts[].readOnly String 设置存储卷路径的读写模式,ture或false,默认为读写模式 spec.containers[].ports[] list 指定容器需要用到的端口列表 spec.containers[].ports[].name String 指定端口名称 spec.containers[].ports[].containerPort String 指定容器需要监听的端口号 spec.containers[] ports[].hostPort String 指定容器所在主机需要监听的端口号,默认跟上面containerPort相同,注意设置了hostPort同一台主机无法启动该容器的相同副本(因为主机的端口号不能相同,这样会冲突) spec.containers[].ports[].protocol String 指定端口协议,支持TCP和UDP,默认值为 TCP spec.containers[].env[] list 指定容器运行前需设置的环境变量列表 spec.containers[].env[].name String 指定环境变量名称 spec.containers[].env[].value String 指定环境变量值 spec.containers[].resources Object 指定资源限制和资源请求的值(这里开始就是设置容器的资源上限) spec.containers[].resources.limits Object 指定设置容器运行时资源的运行上限 spec.containers[].resources.limits.cpu String 指定CPU的限制,单位为核心数,1=1000m spec.containers[].resources.limits.memory String 指定MEM内存的限制,单位为MIB、GiB spec.containers[].resources.requests Object 指定容器启动和调度时的限制设置 spec.containers[].resources.requests.cpu String CPU请求,单位为core数,容器启动时初始化可用数量 spec.containers[].resources.requests.memory String 内存请求,单位为MIB、GIB,容器启动的初始化可用数量 spec.restartPolicy string 定义Pod的重启策略,默认值为Always. (1)Always: Pod-旦终止运行,无论容器是如何 终止的,kubelet服务都将重启它 (2)OnFailure: 只有Pod以非零退出码终止时,kubelet才会重启该容器。如果容器正常结束(退出码为0),则kubelet将不会重启它 (3) Never: Pod终止后,kubelet将退出码报告给Master,不会重启该 spec.nodeSelector Object 定义Node的Label过滤标签,以key:value格式指定 spec.imagePullSecrets Object 定义pull镜像时使用secret名称,以name:secretkey格式指定 spec.hostNetwork Boolean 定义是否使用主机网络模式,默认值为false。设置true表示使用宿主机网络,不使用docker网桥,同时设置了true将无法在同一台宿主机 上启动第二个副本

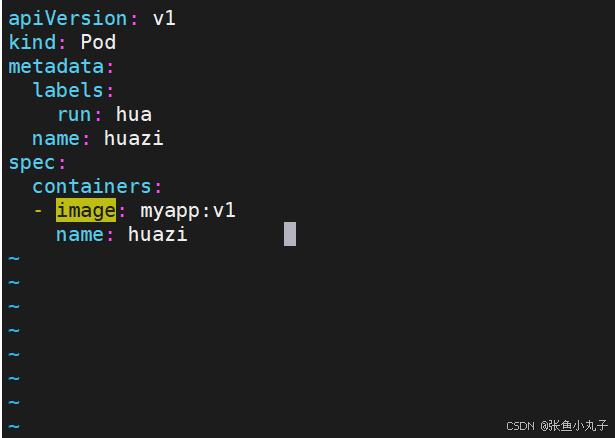

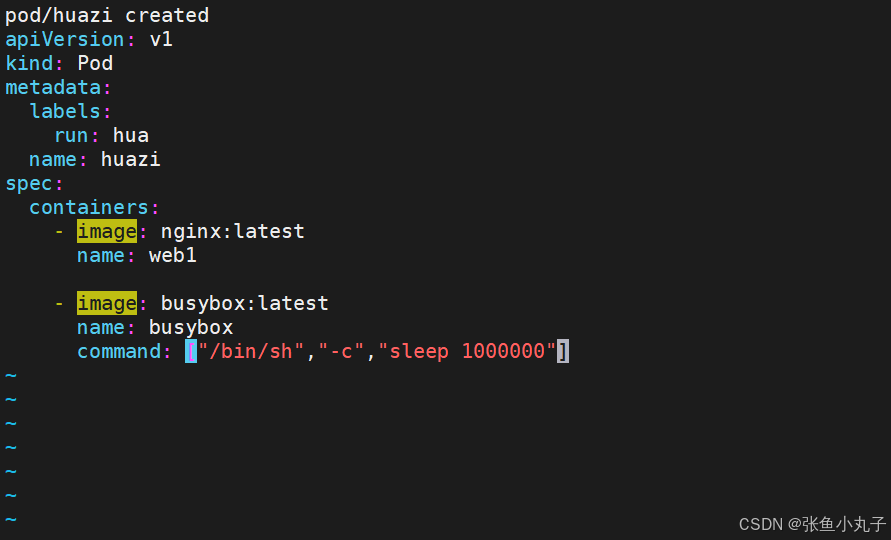

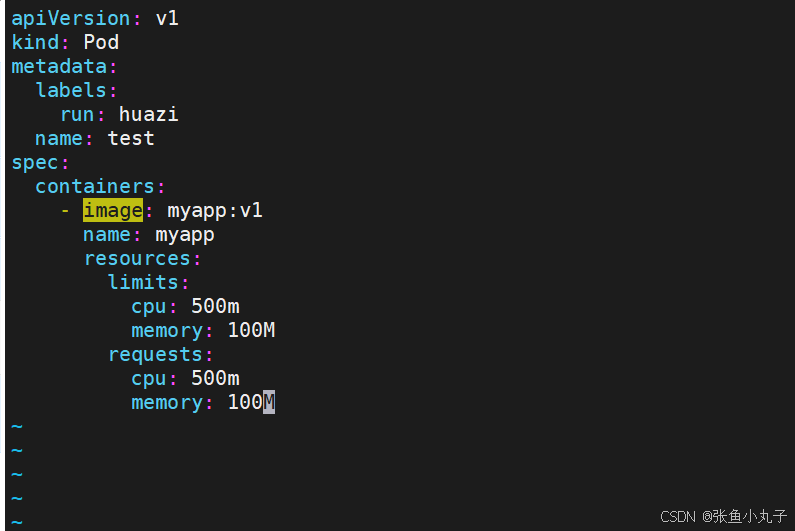

单个容器

root@master \~\]# vim pod.yml

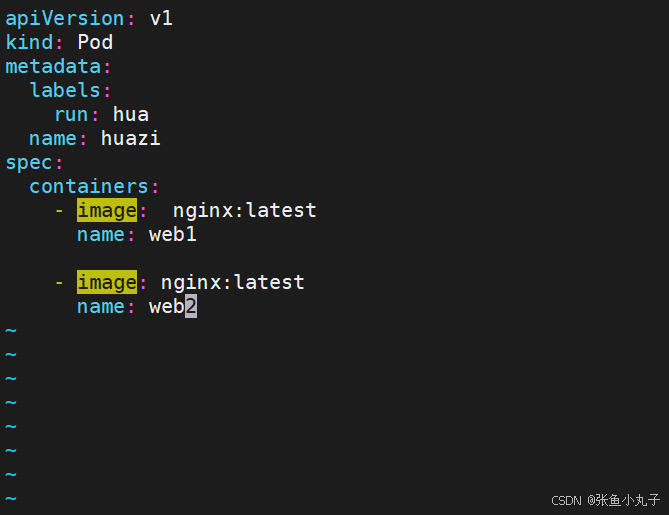

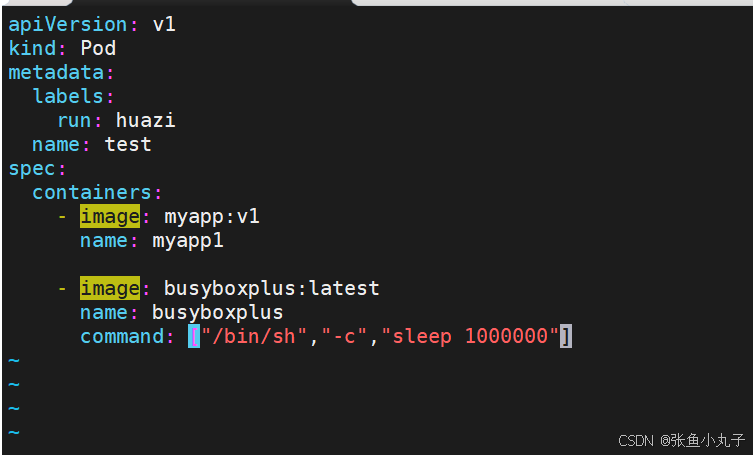

多个容器

如果多个容器运行在一个pod中,资源共享的同时在使用相同资源时也会干扰,比如端口

保证彼此互不打扰

网络整合

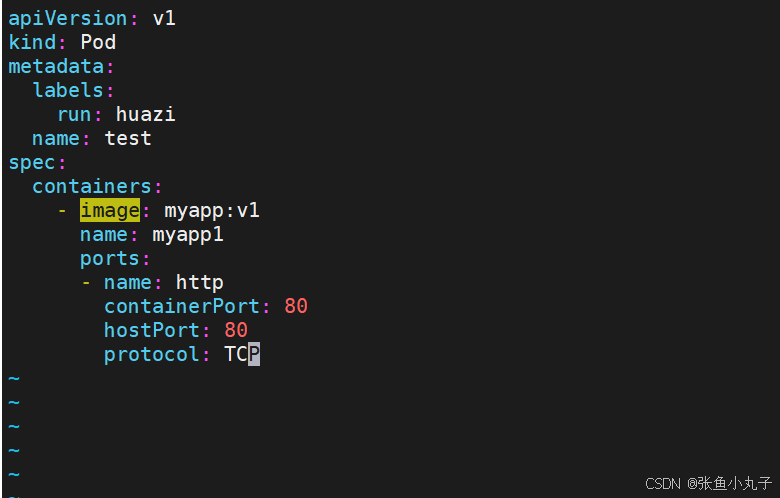

端口映射 ,修改配置文件即可

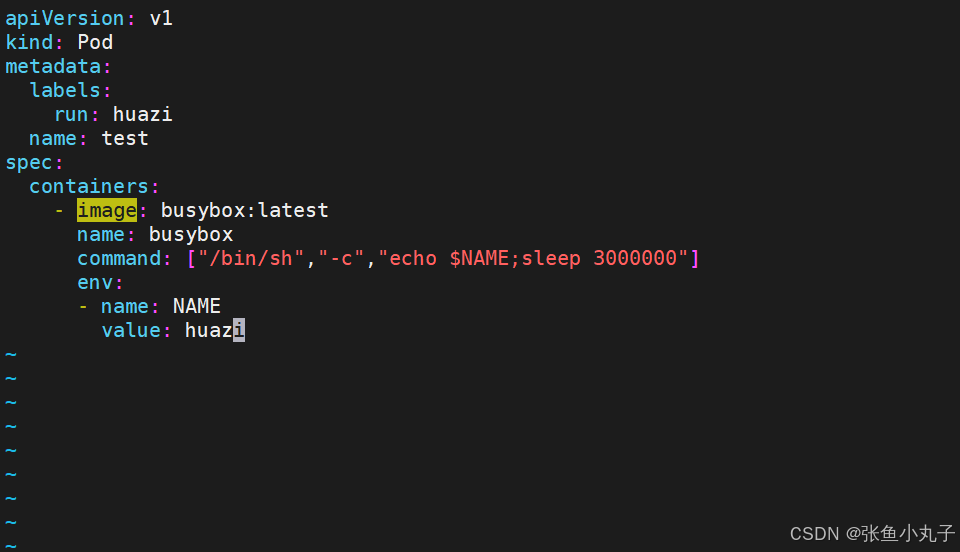

设定环境变量

资源限制

资源限制会影响pod的Qos Class资源优先级,资源优先级分为Guaranteed > Burstable > BestEffort

| 资源设定 | 优先级类型 |

|---|---|

| 资源限定未设定 | BestEffort |

| 资源限定设定且最大和最小不一致 | Burstable |

| 资源限定设定且最大和最小一致 | Guaranteed |

root@master \~\]# kubectl apply -f pod.yml \[root@master \~\]# kubectl get pods

3. 微服务类型详解

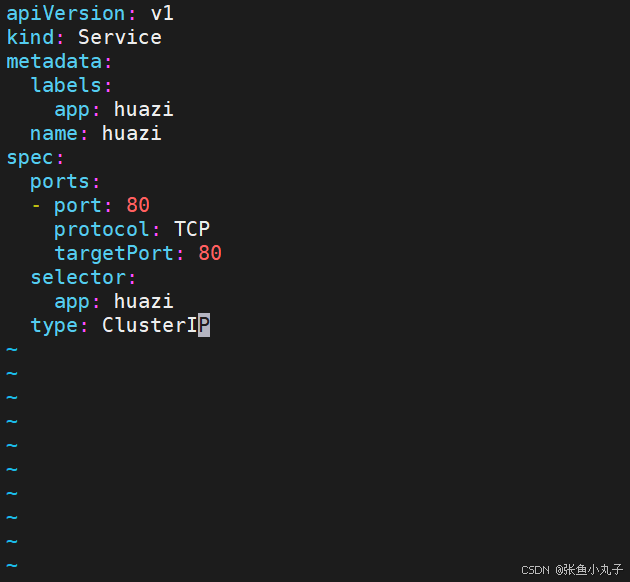

3.1 clusterip

特点:

clusterip模式只能在集群内访问,并对集群内的pod提供健康检测和自动发现功

编辑配置文件

root@master replicaset\]# vim myapp.yml

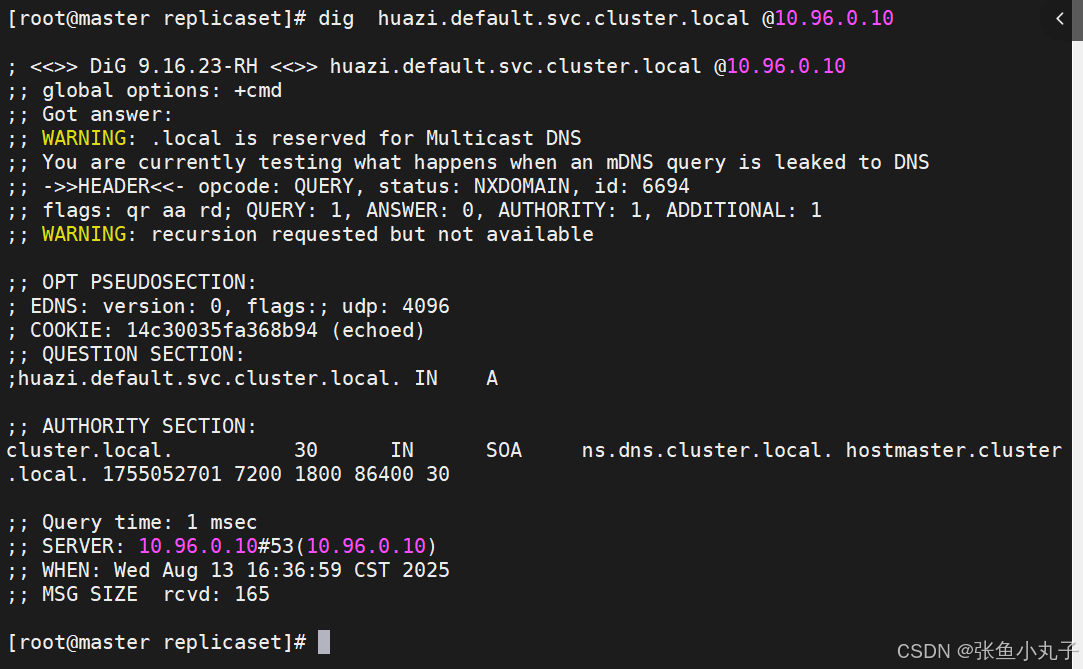

service创建后集群DNS提供解析

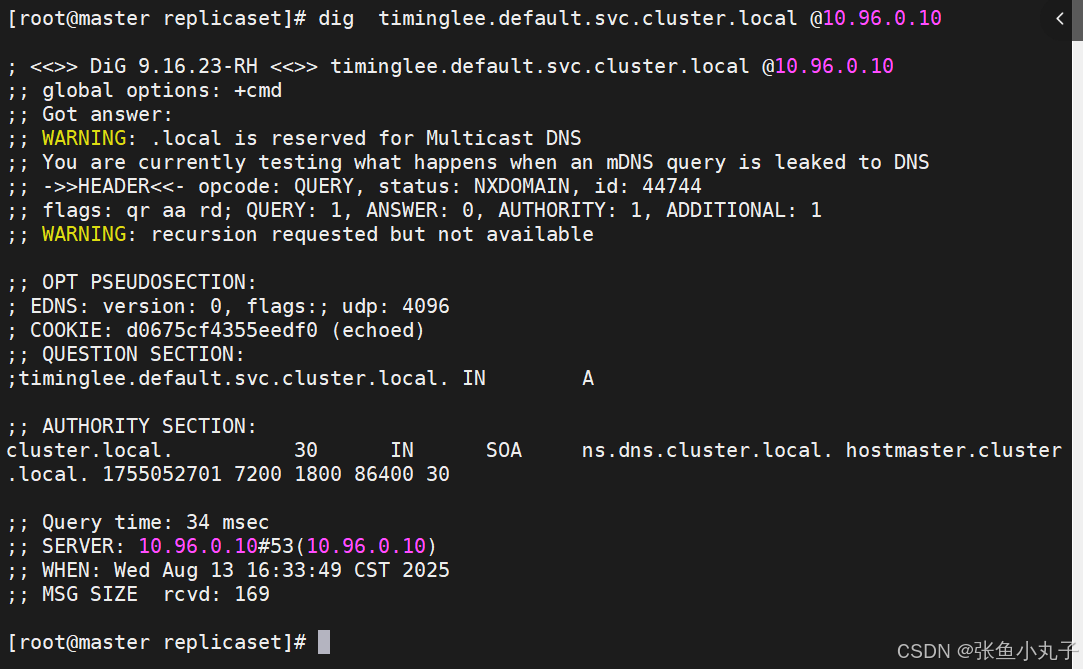

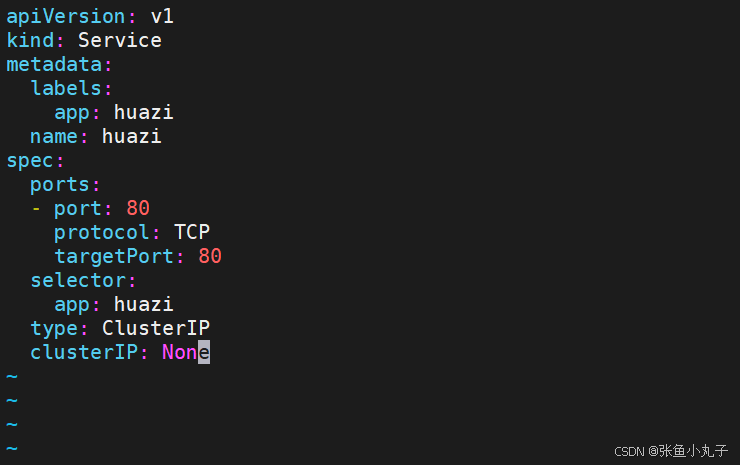

3.2 ClusterIP中的特殊模式headless

headless(无头服务)

对于无头

Services并不会分配 Cluster IP,kube-proxy不会处理它们, 而且平台也不会为它们进行负载均衡和路由,集群访问通过dns解析直接指向到业务pod上的IP,所有的调度有dns单独完

修改配置文件

[root@master replicaset]# vim hauzi.yaml

应用

[root@master replicaset]# kubectl apply -f timinglee.yaml

测试

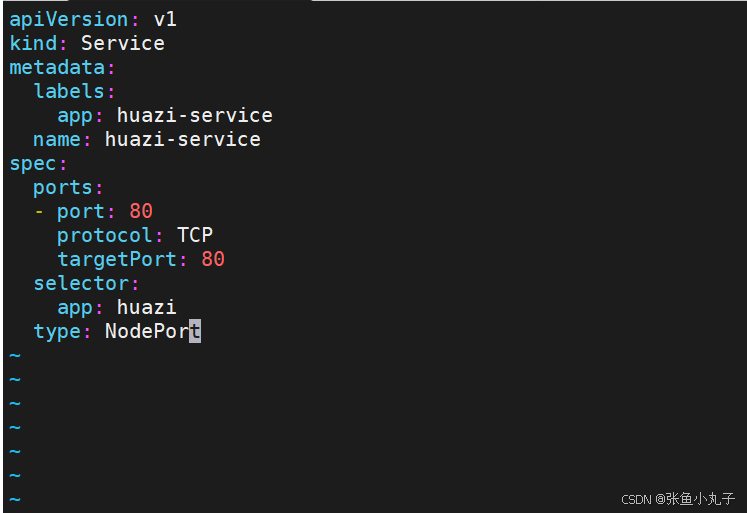

3.3 nodeport

通过ipvs暴漏端口从而使外部主机通过master节点的对外ip:<port>来访问pod业务

其访问过程为:

编辑配置

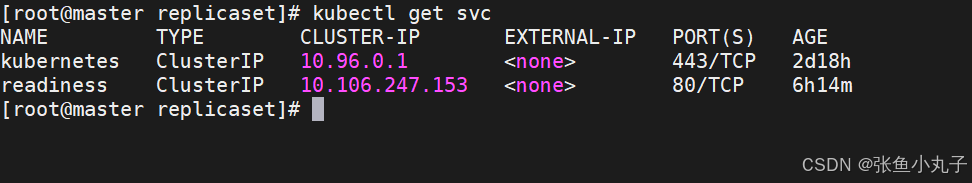

[root@master replicaset]# kubectl apply -f huazi.yaml

[root@master replicaset]# kubectl get services huazi-service3.4 loadbalancer

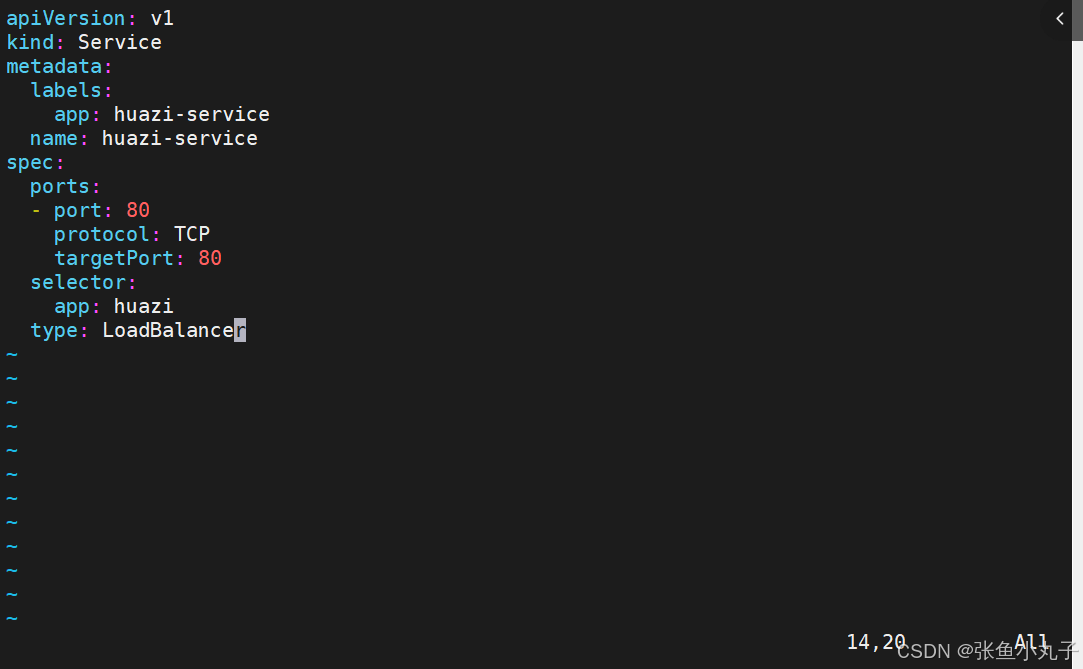

云平台会为我们分配vip并实现访问,如果是裸金属主机那么需要metallb来实现ip的分配

改配置文件

应用

[root@master replicaset]# kubectl apply -f myapp.yml默认无法分配外部访问IP

LoadBalancer模式适用云平台,裸金属环境需要安装metallb提供支持

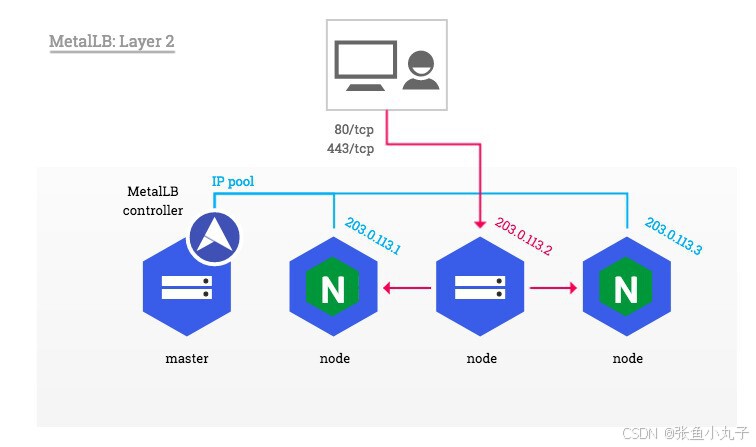

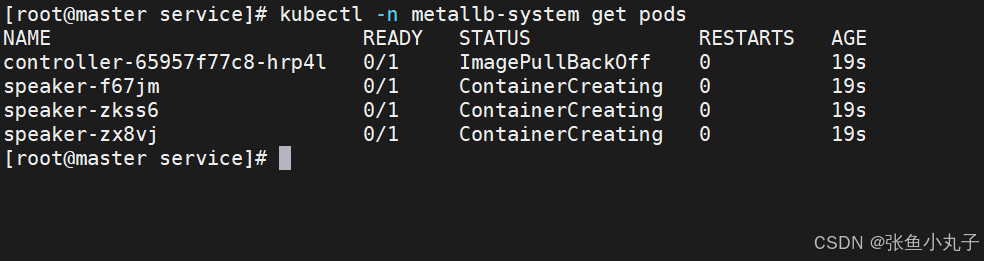

3.5 metalLB

metalLB功能:为LoadBalancer分配vip

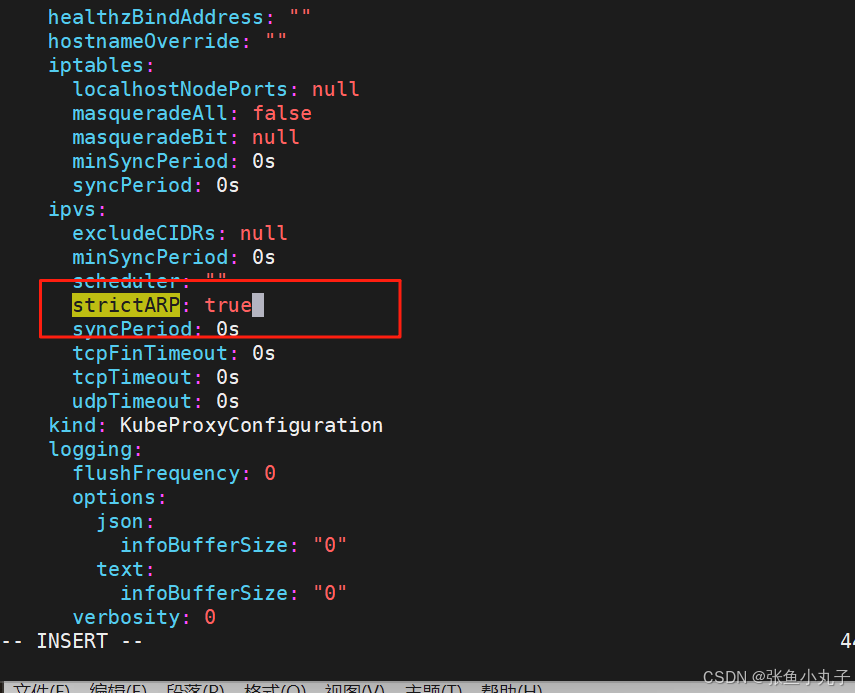

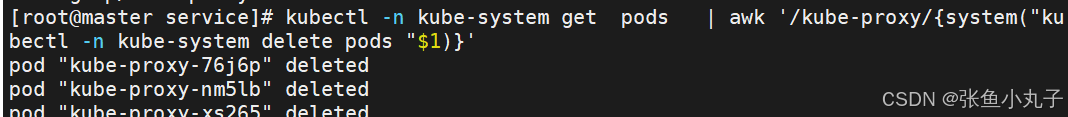

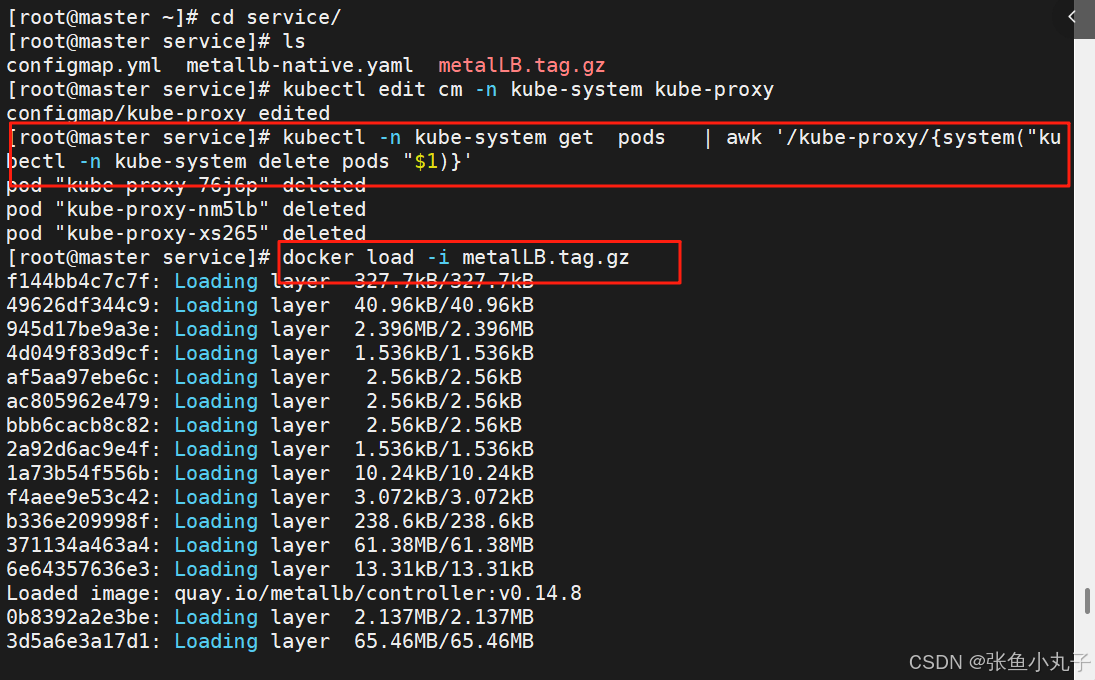

设置ipvs模式

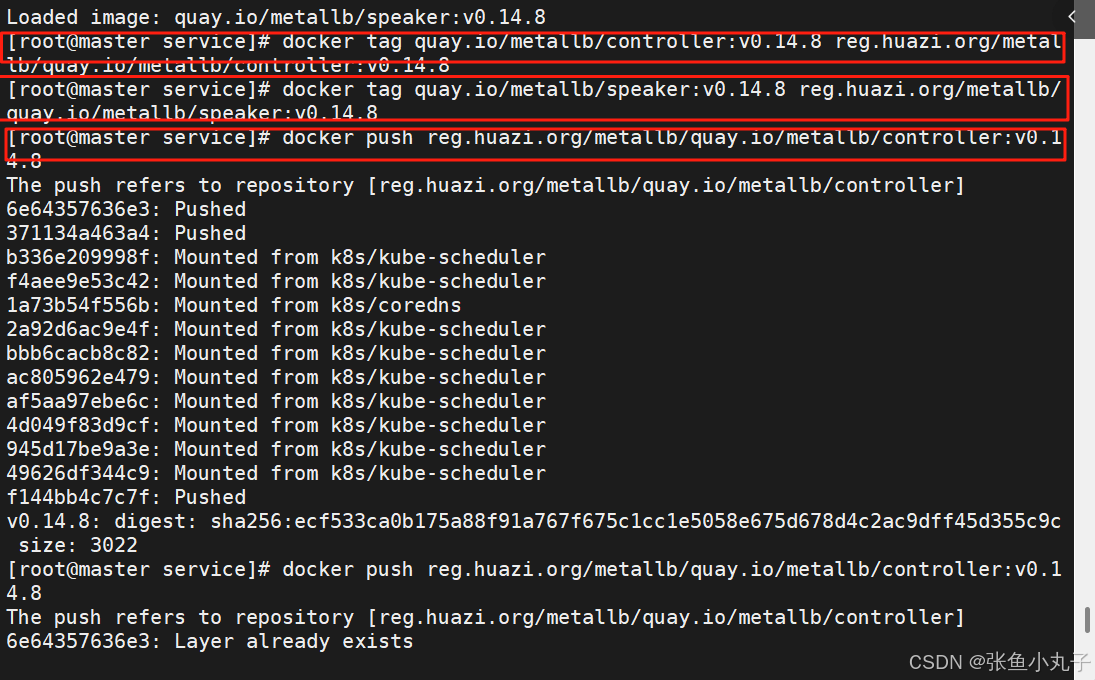

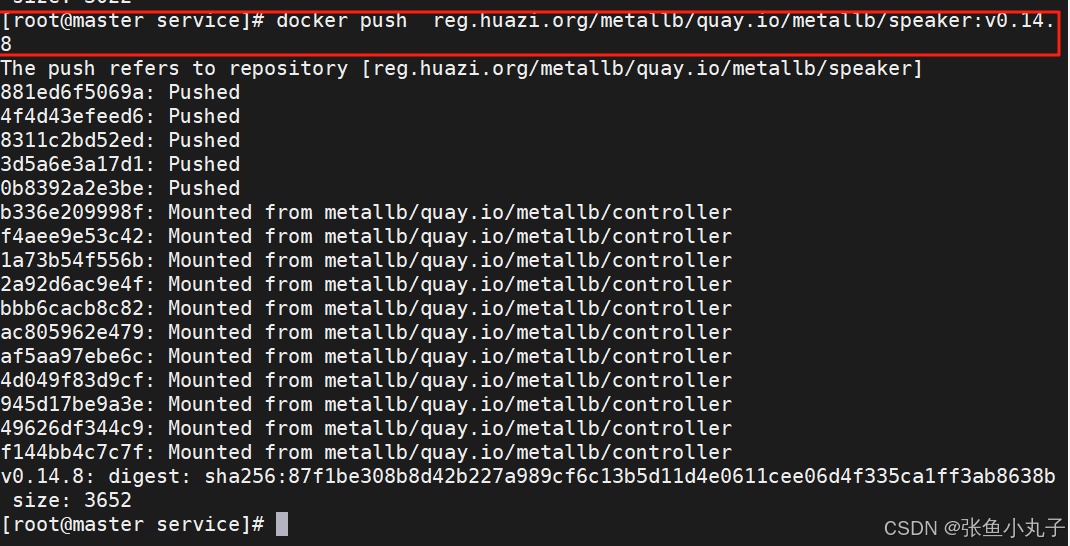

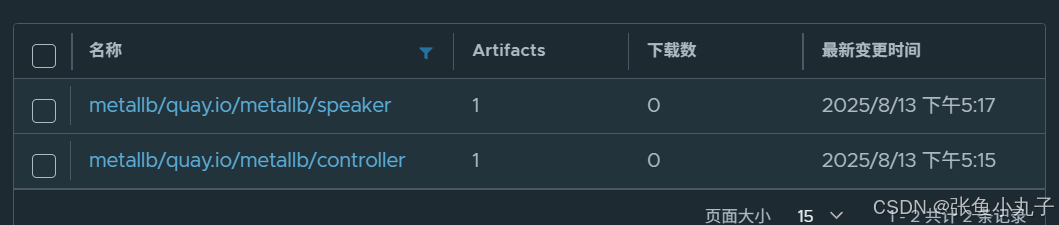

上传harbor仓库

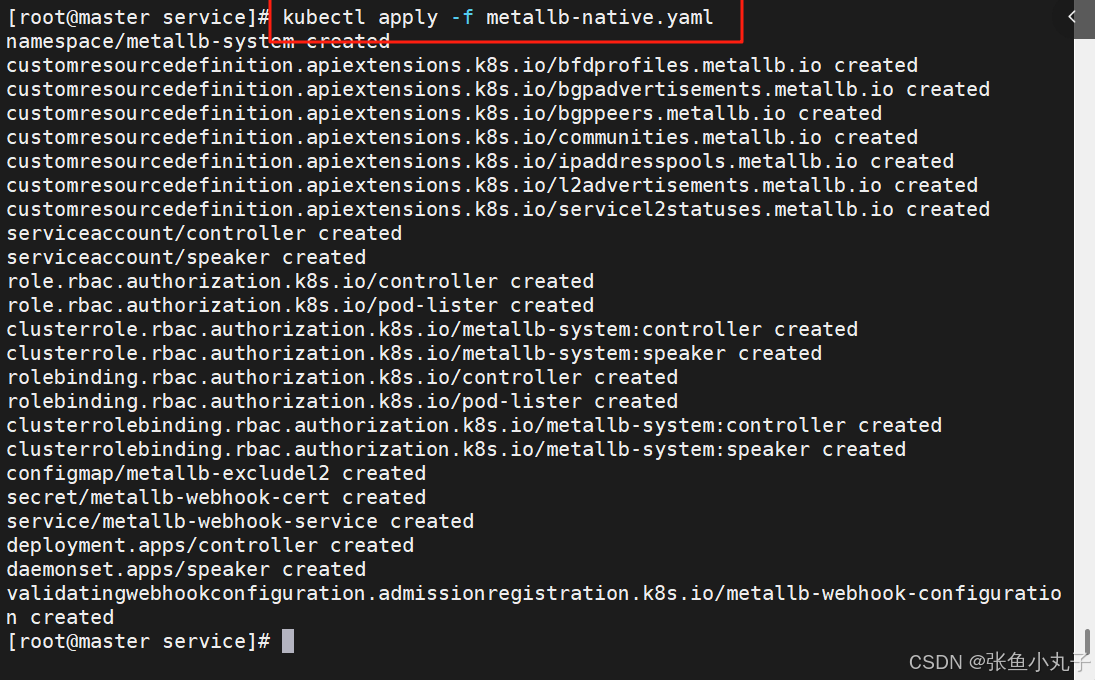

部署服务

配置分配地址段

[root@master service]# vim configmap.yml

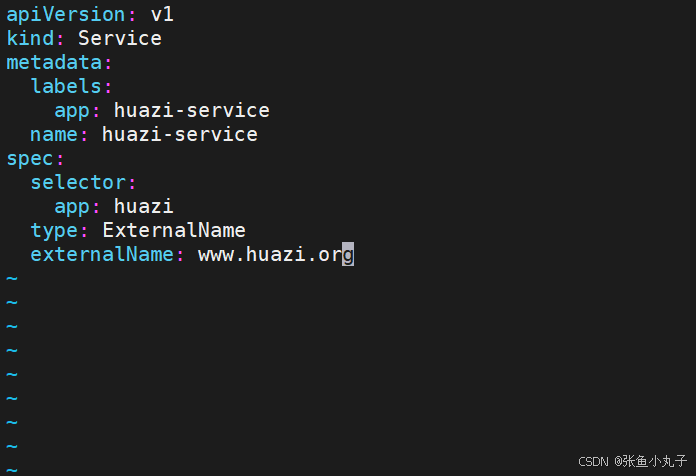

3.6 externalname

-

开启services后,不会被分配IP,而是用dns解析CNAME固定域名来解决ip变化问题

-

一般应用于外部业务和pod沟通或外部业务迁移到pod内时

-

在应用向集群迁移过程中,externalname在过度阶段就可以起作用了。

-

集群外的资源迁移到集群时,在迁移的过程中ip可能会变化,但是域名+dns解析能完美解决此问题

修改配置文件

[root@master ~]# vim huazi.yaml

[root@master ~]# kubectl apply -f huazi.yaml

[root@master ~]# kubectl get services huazi-service4. 存储类storageclass

StorageClass说明

StorageClass提供了一种描述存储类(class)的方法,不同的class可能会映射到不同的服务质量等级和备份策略或其他策略等。

每个 StorageClass 都包含 provisioner、parameters 和 reclaimPolicy 字段, 这些字段会在StorageClass需要动态分配 PersistentVolume 时会使用到

StorageClass的属性

Provisioner(存储分配器):用来决定使用哪个卷插件分配 PV,该字段必须指定。可以指定内部分配器,也可以指定外部分配器。外部分配器的代码地址为: kubernetes-incubator/external-storage,其中包括NFS和Ceph等。

Reclaim Policy(回收策略):通过reclaimPolicy字段指定创建的Persistent Volume的回收策略,回收策略包括:Delete 或者 Retain,没有指定默认为Delete。

储分配器NFS Client Provisioner

NFS Client Provisioner是一个automatic provisioner,使用NFS作为存储,自动创建PV和对应的PVC,本身不提供NFS存储,需要外部先有一套NFS存储服务。

PV以 {namespace}-{pvcName}-${pvName}的命名格式提供(在NFS服务器上)

PV回收的时候以 archieved-{namespace}-{pvcName}-${pvName} 的命名格式(在NFS服务器上)

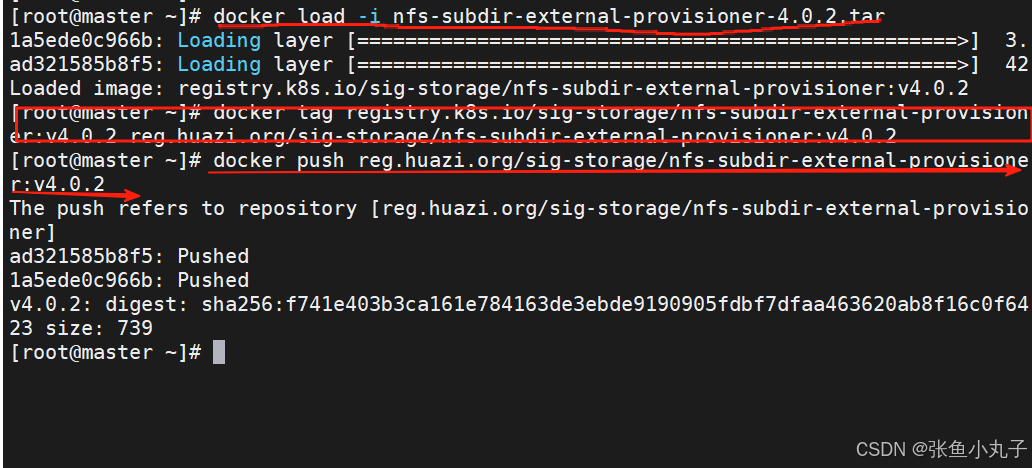

4.1 部署NFS Client Provisioner

上传nfs到harbor仓库中

查看

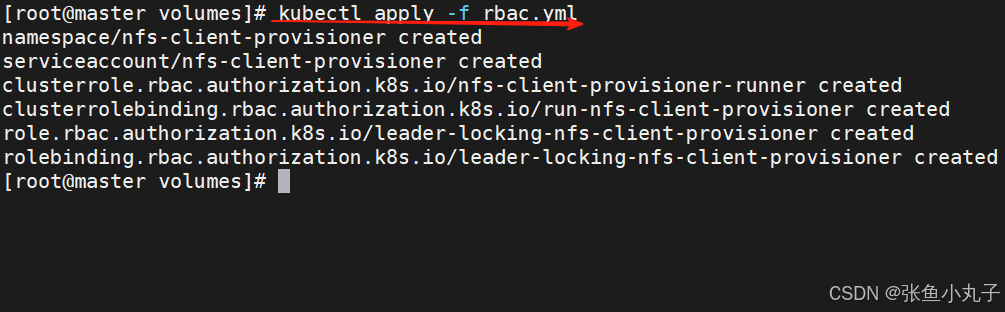

创建sa并授权

bash

[root@master volumes]# vim rbac.yml

apiVersion: v1

kind: Namespace

metadata:

name: nfs-client-provisioner

---

apiVersion: v1

kind: ServiceAccount

metadata:

name: nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

---

kind: ClusterRole

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

name: nfs-client-provisioner-runner

rules:

- apiGroups: [""]

resources: ["nodes"]

verbs: ["get", "list", "watch"]

- apiGroups: [""]

resources: ["persistentvolumes"]

verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]

- apiGroups: [""]

resources: ["persistentvolumeclaims"]

verbs: ["get", "list", "watch", "update"]

- apiGroups: ["storage.k8s.io"]

resources: ["storageclasses"]

verbs: ["get", "list", "watch"]

- apiGroups: [""]

resources: ["events"]

verbs: ["create", "update", "patch"]

---

kind: ClusterRoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

name: run-nfs-client-provisioner

subjects:

- kind: ServiceAccount

name: nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

roleRef:

kind: ClusterRole

name: nfs-client-provisioner-runner

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

---

kind: Role

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

name: leader-locking-nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

rules:

- apiGroups: [""]

resources: ["endpoints"]

verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "patch"]

---

kind: RoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

name: leader-locking-nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

subjects:

- kind: ServiceAccount

name: nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

roleRef:

kind: Role

name: leader-locking-nfs-client-provisioner

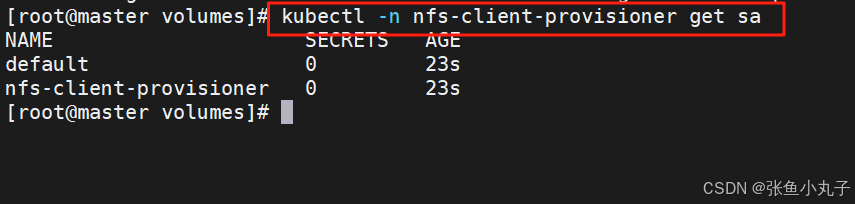

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io查看rbac信息

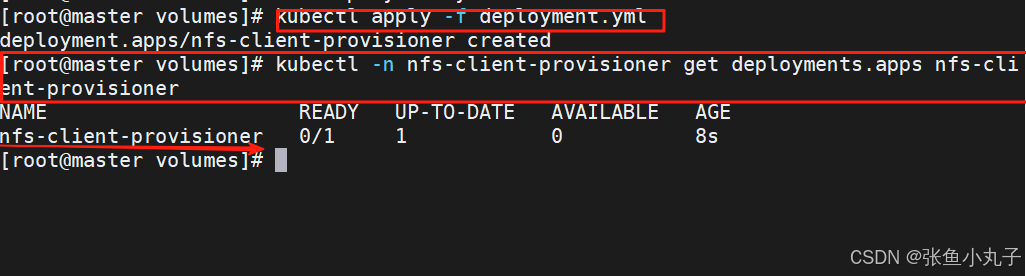

部署应用

bash

[root@master volumes]# vim deployment.yml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: nfs-client-provisioner

labels:

app: nfs-client-provisioner

namespace: nfs-client-provisioner

spec:

replicas: 1

strategy:

type: Recreate

selector:

matchLabels:

app: nfs-client-provisioner

template:

metadata:

labels:

app: nfs-client-provisioner

spec:

serviceAccountName: nfs-client-provisioner

containers:

- name: nfs-client-provisioner

image: sig-storage/nfs-subdir-external-provisioner:v4.0.2

volumeMounts:

- name: nfs-client-root

mountPath: /persistentvolumes

env:

- name: PROVISIONER_NAME

value: k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner

- name: NFS_SERVER

value: 172.25.254.250

- name: NFS_PATH

value: /nfsdata

volumes:

- name: nfs-client-root

nfs:

server: 172.25.254.250

path: /nfsdata

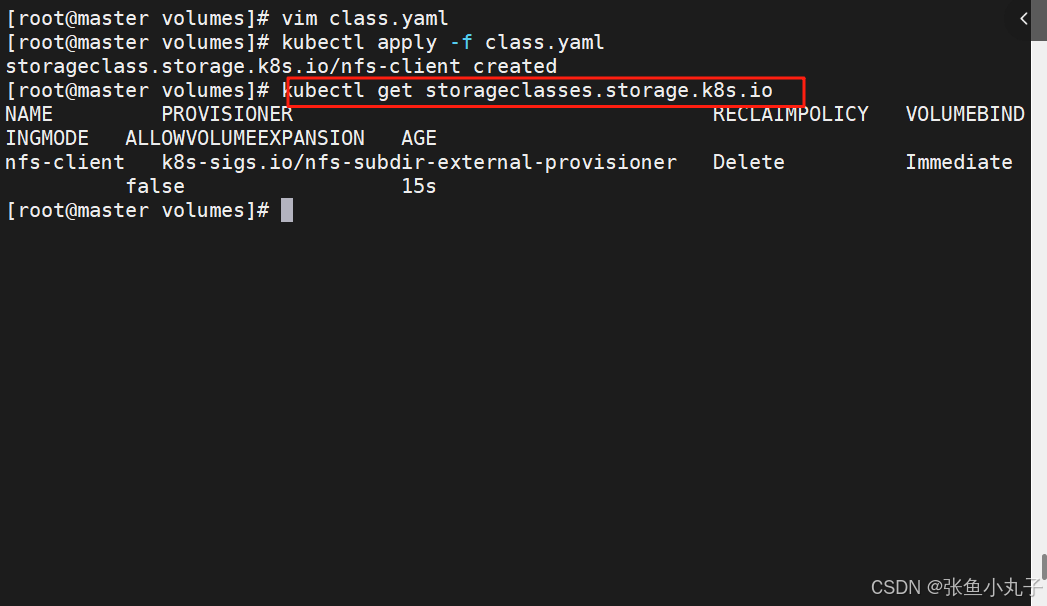

创建存储类

bash

[root@master volumes]# vim class.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

name: nfs-client

provisioner: k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner

parameters:

archiveOnDelete: "false"

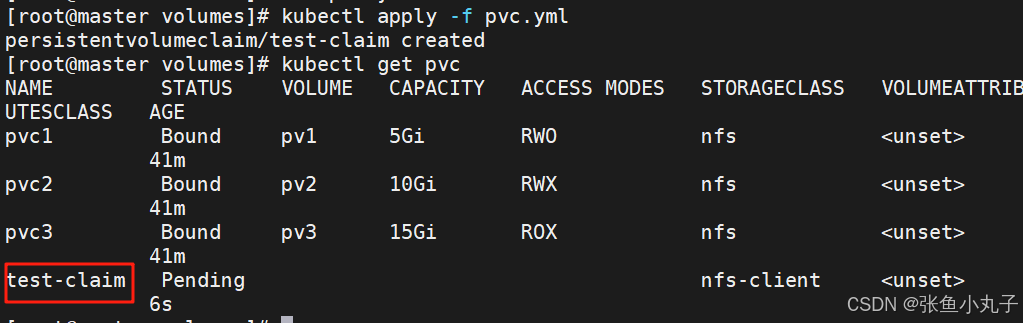

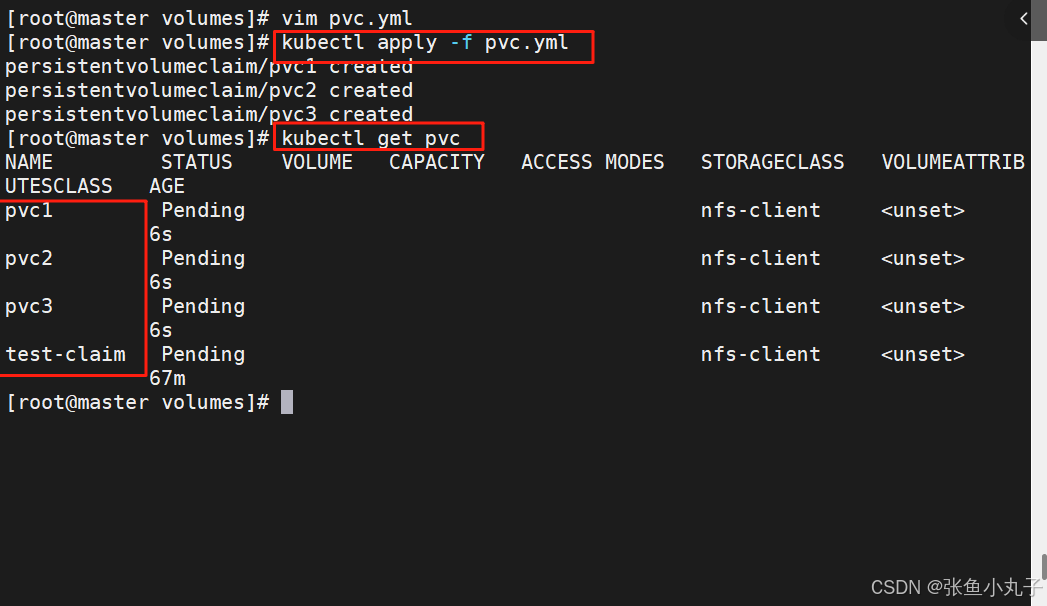

创建pvc

bash

[root@master volumes]# vim pvc.yml

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

name: test-claim

spec:

storageClassName: nfs-client

accessModes:

- ReadWriteMany

resources:

requests:

storage: 1G

创建测试pod

bash

[root@master volumes]# vim pod.yml

kind: Pod

apiVersion: v1

metadata:

name: test-pod

spec:

containers:

- name: test-pod

image: busybox

command:

- "/bin/sh"

args:

- "-c"

- "touch /mnt/SUCCESS && exit 0 || exit 1"

volumeMounts:

- name: nfs-pvc

mountPath: "/mnt"

restartPolicy: "Never"

volumes:

- name: nfs-pvc

persistentVolumeClaim:

claimName: test-claim4.2 设置默认存储类

-

在未设定默认存储类时pvc必须指定使用类的名称

-

在设定存储类后创建pvc时可以不用指定storageClassName

一次性指定多个pvc

bash

[root@master volumes]# vim pvc.yml

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata:

name: pvc1

spec:

storageClassName: nfs-client

accessModes:

- ReadWriteOnce

resources:

requests:

storage: 1Gi

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata:

name: pvc2

spec:

storageClassName: nfs-client

accessModes:

- ReadWriteMany

resources:

requests:

storage: 10Gi

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata:

name: pvc3

spec:

storageClassName: nfs-client

accessModes:

- ReadOnlyMany

resources:

requests:

storage: 15Gi

设定默认存储类

bash

[root@master volumes]# kubectl edit sc nfs-client

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

annotations:

kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"storage.k8s.io/v1","kind":"StorageClass","metadata":{"annotations":{},"name":"nfs-client"},"parameters":{"archiveOnDelete":"false"},"provisioner":"k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner"}

storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" #设定默认存储类

creationTimestamp: "2025-08-17T13:49:10Z"

name: nfs-client

resourceVersion: "218198"

uid: 9eb1e144-3051-4f16-bdec-30c472358028

parameters:

archiveOnDelete: "false"

provisioner: k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner

reclaimPolicy: Delete

volumeBindingMode: Immediate5. k8s网络通信

k8s通信整体架构

k8s通过CNI接口接入其他插件来实现网络通讯。目前比较流行的插件有flannel,calico等

CNI插件存放位置:# cat /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist

插件使用的解决方案如下

虚拟网桥,虚拟网卡,多个容器共用一个虚拟网卡进行通信。

多路复用:MacVLAN,多个容器共用一个物理网卡进行通信。

硬件交换:SR-LOV,一个物理网卡可以虚拟出多个接口,这个性能最好。

容器间通信:

同一个pod内的多个容器间的通信,通过lo即可实现pod之间的通信

同一节点的pod之间通过cni网桥转发数据包。

不同节点的pod之间的通信需要网络插件支持

pod和service通信: 通过iptables或ipvs实现通信,ipvs取代不了iptables,因为ipvs只能做负载均衡,而做不了nat转换

pod和外网通信:iptables的MASQUERADE

Service与集群外部客户端的通信;(ingress、nodeport、loadbalancer)

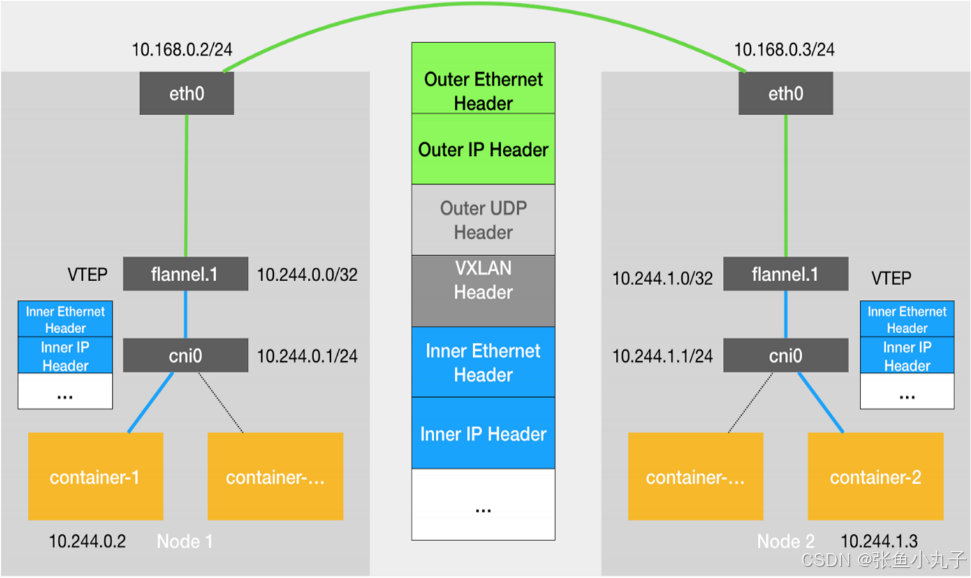

flannel网络插件

插件组成:

插件 功能 VXLAN 即Virtual Extensible LAN(虚拟可扩展局域网),是Linux本身支持的一网种网络虚拟化技术。VXLAN可以完全在内核态实现封装和解封装工作,从而通过"隧道"机制,构建出覆盖网络(Overlay Network) VTEP VXLAN Tunnel End Point(虚拟隧道端点),在Flannel中 VNI的默认值是1,这也是为什么宿主机的VTEP设备都叫flannel.1的原因 Cni0 网桥设备,每创建一个pod都会创建一对 veth pair。其中一端是pod中的eth0,另一端是Cni0网桥中的端口(网卡) Flannel.1 TUN设备(虚拟网卡),用来进行 vxlan 报文的处理(封包和解包)。不同node之间的pod数据流量都从overlay设备以隧道的形式发送到对端 Flanneld flannel在每个主机中运行flanneld作为agent,它会为所在主机从集群的网络地址空间中,获取一个小的网段subnet,本主机内所有容器的IP地址都将从中分配。同时Flanneld监听K8s集群数据库,为flannel.1设备提供封装数据时必要的mac、ip等网络数据信息

5.1 flannel跨主机通信原理

当容器发送IP包,通过veth pair 发往cni网桥,再路由到本机的flannel.1设备进行处理。

VTEP设备之间通过二层数据帧进行通信,源VTEP设备收到原始IP包后,在上面加上一个目的MAC地址,封装成一个内部数据帧,发送给目的VTEP设备。

内部数据桢,并不能在宿主机的二层网络传输,Linux内核还需要把它进一步封装成为宿主机的一个普通的数据帧,承载着内部数据帧通过宿主机的eth0进行传输。

Linux会在内部数据帧前面,加上一个VXLAN头,VXLAN头里有一个重要的标志叫VNI,它是VTEP识别某个数据桢是不是应该归自己处理的重要标识。

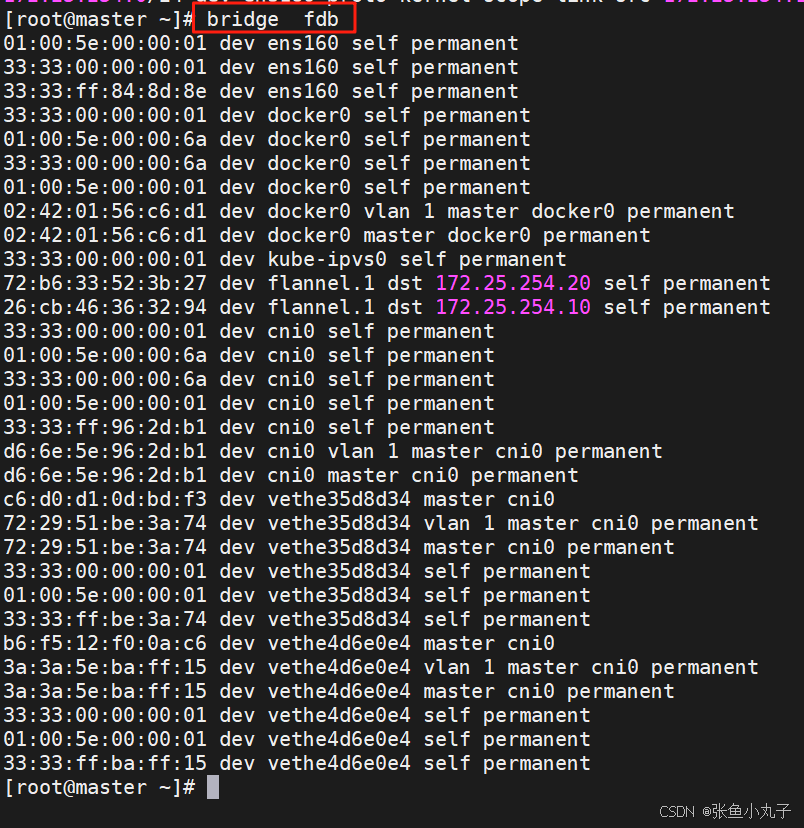

flannel.1设备只知道另一端flannel.1设备的MAC地址,却不知道对应的宿主机地址是什么。在linux内核里面,网络设备进行转发的依据,来自FDB的转发数据库,这个flannel.1网桥对应的FDB信息,是由flanneld进程维护的。

linux内核在IP包前面再加上二层数据帧头,把目标节点的MAC地址填进去,MAC地址从宿主机的ARP表获取。

此时flannel.1设备就可以把这个数据帧从eth0发出去,再经过宿主机网络来到目标节点的eth0设备。目标主机内核网络栈会发现这个数据帧有VXLAN Header,并且VNI为1,Linux内核会对它进行拆包,拿到内部数据帧,根据VNI的值,交给本机flannel.1设备处理,flannel.1拆包,根据路由表发往cni网桥,最后到达目标容器。

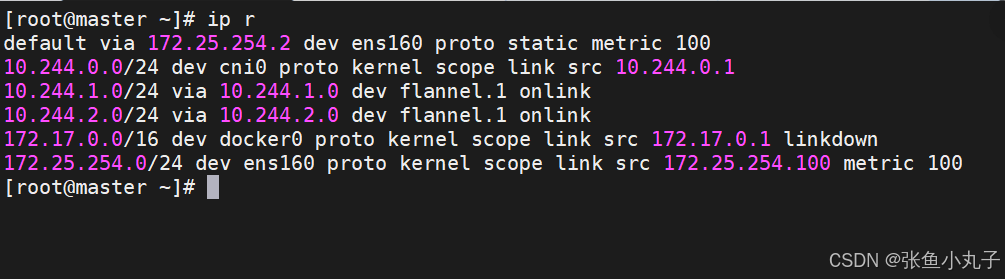

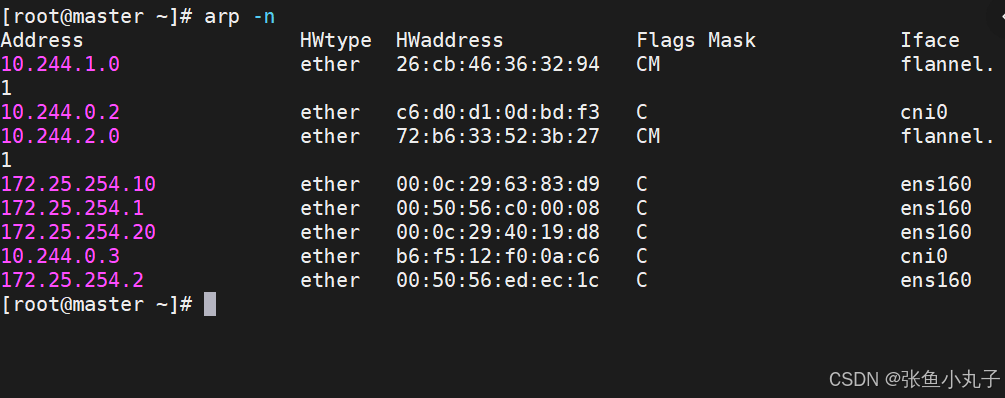

默认网络通信路由

桥接转发数据库

arp列表

flannel支持的后端模式

网络模式 功能 vxlan 报文封装,默认模式 Directrouting 直接路由,跨网段使用vxlan,同网段使用host-gw模式 host-gw 主机网关,性能好,但只能在二层网络中,不支持跨网络 如果有成千上万的Pod,容易产生广播风暴,不推荐 UDP 性能差,不推荐

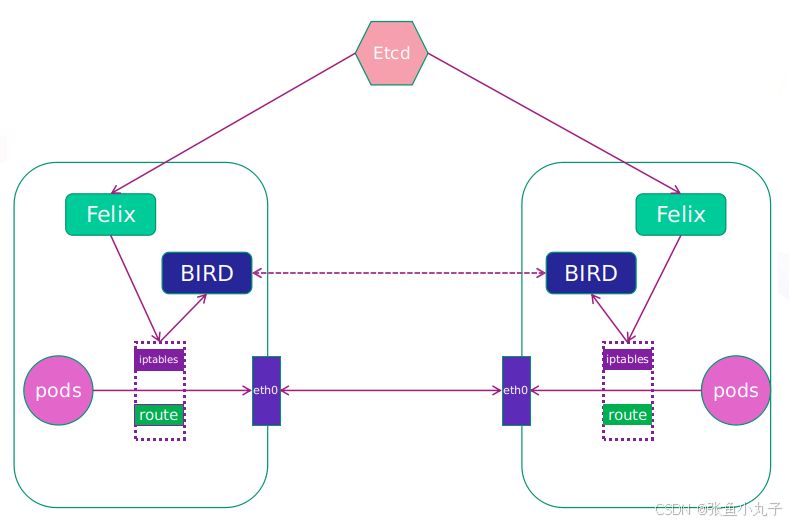

5.2 calico网络插件

calico简介:

纯三层的转发,中间没有任何的NAT和overlay,转发效率最好。

Calico 仅依赖三层路由可达。Calico 较少的依赖性使它能适配所有 VM、Container、白盒或者混合环境场景。

-

Felix:监听ECTD中心的存储获取事件,用户创建pod后,Felix负责将其网卡、IP、MAC都设置好,然后在内核的路由表里面写一条,注明这个IP应该到这张网卡。同样如果用户制定了隔离策略,Felix同样会将该策略创建到ACL中,以实现隔离。

-

BIRD:一个标准的路由程序,它会从内核里面获取哪一些IP的路由发生了变化,然后通过标准BGP的路由协议扩散到整个其他的宿主机上,让外界都知道这个IP在这里,路由的时候到这里

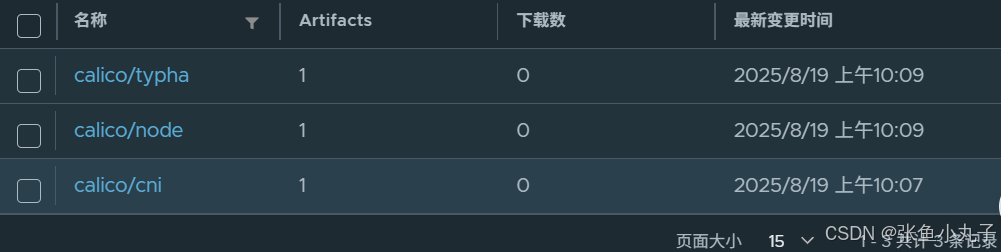

上传镜像至harbor仓库中

bash

[root@master ~]# docker load -i calico-3.28.1.tar

6b2e64a0b556: Loading layer 3.69MB/3.69MB

38ba74eb8103: Loading layer 205.4MB/205.4MB

5f70bf18a086: Loading layer 1.024kB/1.024kB

Loaded image: calico/cni:v3.28.1

3831744e3436: Loading layer 366.9MB/366.9MB

Loaded image: calico/node:v3.28.1

4f27db678727: Loading layer 75.59MB/75.59MB

Loaded image: calico/kube-controllers:v3.28.1

993f578a98d3: Loading layer 67.61MB/67.61MB

Loaded image: calico/typha:v3.28.1

[root@master ~]# docker tag calico/cni:v3.28.1 reg.huazi.org/calico/cni:v3.28.1

[root@master ~]# docker tag calico/node:v3.28.1 reg.huazi.org/calico/node:v3.28.1

[root@master ~]# docker tag calico/typha:v3.28.1 reg.huazi.org/calico/typha:v3.28.1

[root@master ~]# docker push reg.huazi.org/calico/cni:v3.28.1

The push refers to repository [reg.huazi.org/calico/cni]

5f70bf18a086: Mounted from library/busyboxplus

38ba74eb8103: Pushed

6b2e64a0b556: Pushed

v3.28.1: digest: sha256:4bf108485f738856b2a56dbcfb3848c8fb9161b97c967a7cd479a60855e13370 size: 946

[root@master ~]# docker push reg.huazi.org/calico/node:v3.28.1

The push refers to repository [reg.huazi.org/calico/node]

3831744e3436: Pushed

v3.28.1: digest: sha256:f72bd42a299e280eed13231cc499b2d9d228ca2f51f6fd599d2f4176049d7880 size: 530

[root@master ~]# docker push reg.huazi.org/calico/typha:v3.28.1

The push refers to repository [reg.huazi.org/calico/typha]

993f578a98d3: Pushed

6b2e64a0b556: Mounted from calico/cni

v3.28.1: digest: sha256:093ee2e785b54c2edb64dc68c6b2186ffa5c47aba32948a35ae88acb4f30108f size: 740查看

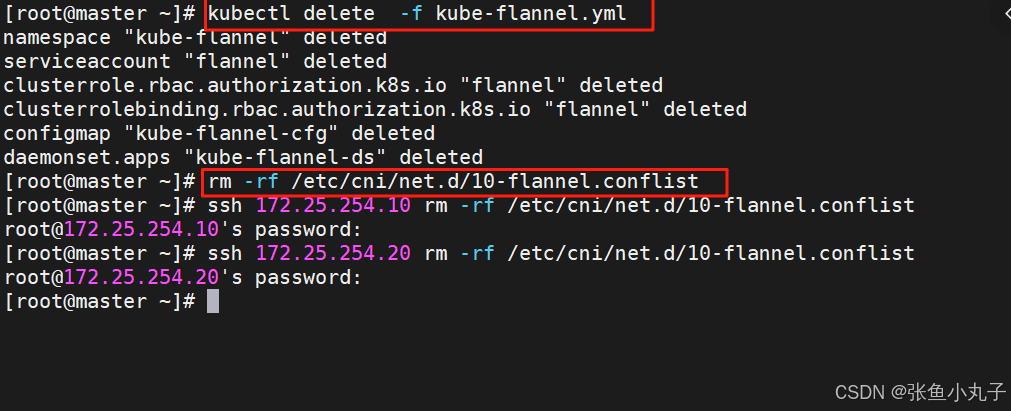

删除flannel插件,删除所有节点上flannel配置文件,避免冲突(node1和2都需)

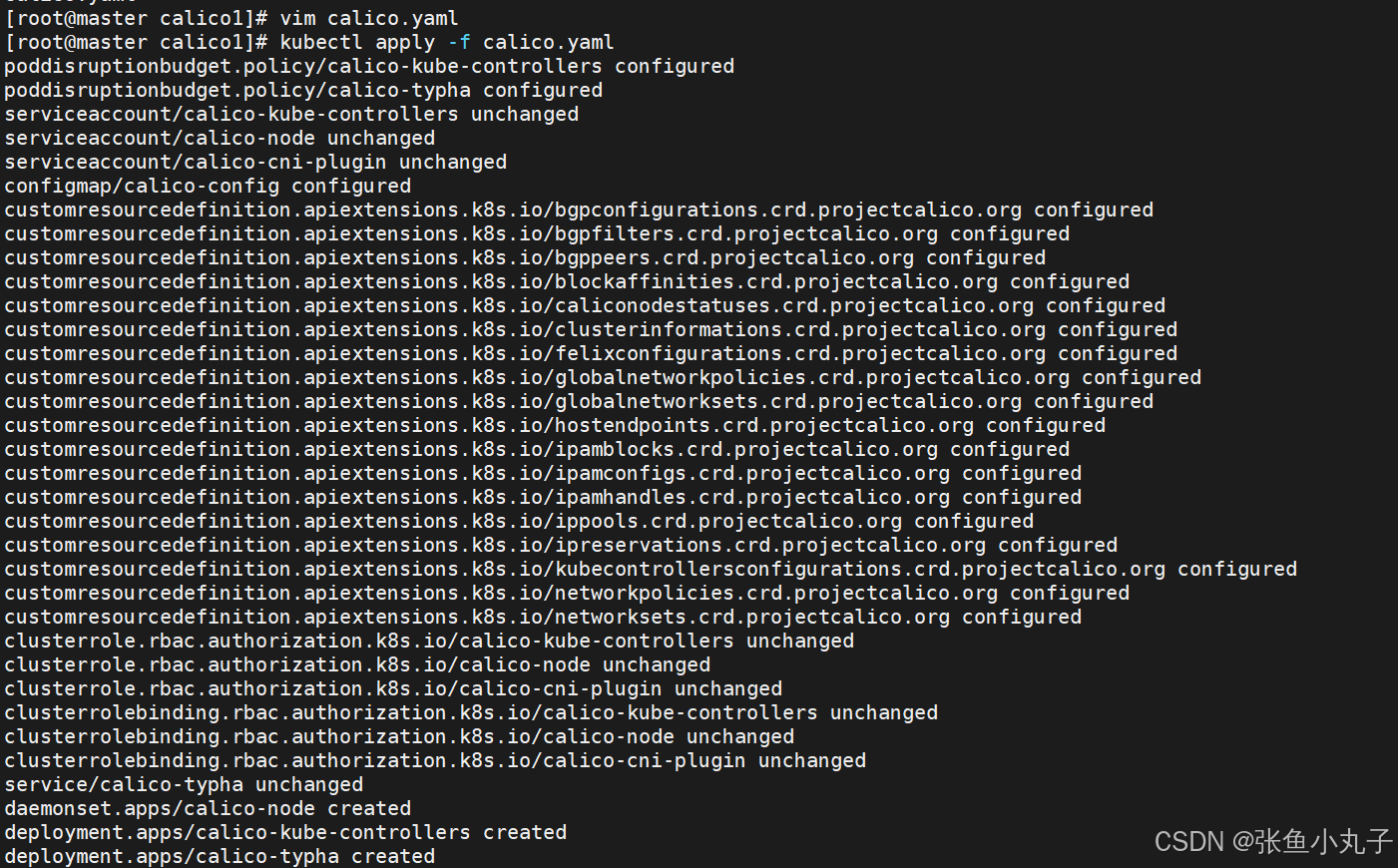

更改yaml配置

4835 image: calico/cni:v3.28.1

4835 image: calico/cni:v3.28.1

4906 image: calico/node:v3.28.1

4932 image: calico/node:v3.28.1

5160 image: calico/kube-controllers:v3.28.1

5249 - image: calico/typha:v3.28.1

4970 - name: CALICO_IPV4POOL_IPIP

4971 value: "Never"

4999 - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR

5000 value: "10.244.0.0/16"

5001 - name: CALICO_AUTODETECTION_METHOD

5002 value: "interface=eth0"

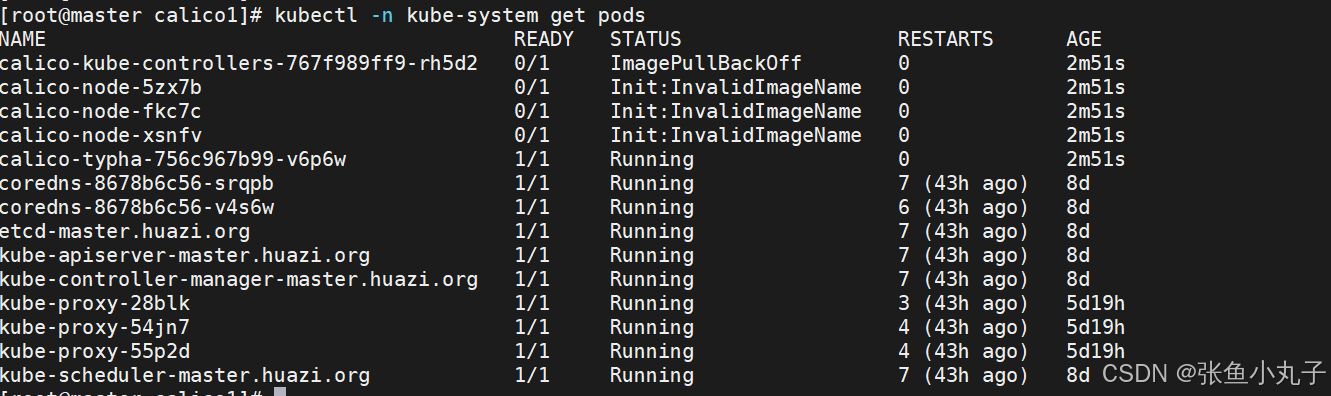

创建节点并查看

6. k8s调度(Scheduling)

调度在Kubernetes中的作用

调度是指将未调度的Pod自动分配到集群中的节点的过程

调度器通过 kubernetes 的 watch 机制来发现集群中新创建且尚未被调度到 Node 上的 Pod

调度器会将发现的每一个未调度的 Pod 调度到一个合适的 Node 上来运行

调度原理:

创建Pod

- 用户通过Kubernetes API创建Pod对象,并在其中指定Pod的资源需求、容器镜像等信息。

调度器监视Pod

- Kubernetes调度器监视集群中的未调度Pod对象,并为其选择最佳的节点。

选择节点

- 调度器通过算法选择最佳的节点,并将Pod绑定到该节点上。调度器选择节点的依据包括节点的资源使用情况、Pod的资源需求、亲和性和反亲和性等。

绑定Pod到节点

- 调度器将Pod和节点之间的绑定信息保存在etcd数据库中,以便节点可以获取Pod的调度信息。

节点启动Pod

- 节点定期检查etcd数据库中的Pod调度信息,并启动相应的Pod。如果节点故障或资源不足,调度器会重新调度Pod,并将其绑定到其他节点上运行。

调度器种类

默认调度器(Default Scheduler):

- 是Kubernetes中的默认调度器,负责对新创建的Pod进行调度,并将Pod调度到合适的节点上。

自定义调度器(Custom Scheduler):

- 是一种自定义的调度器实现,可以根据实际需求来定义调度策略和规则,以实现更灵活和多样化的调度功能。

扩展调度器(Extended Scheduler):

- 是一种支持调度器扩展器的调度器实现,可以通过调度器扩展器来添加自定义的调度规则和策略,以实现更灵活和多样化的调度功能。

kube-scheduler是kubernetes中的默认调度器,在kubernetes运行后会自动在控制节点运行

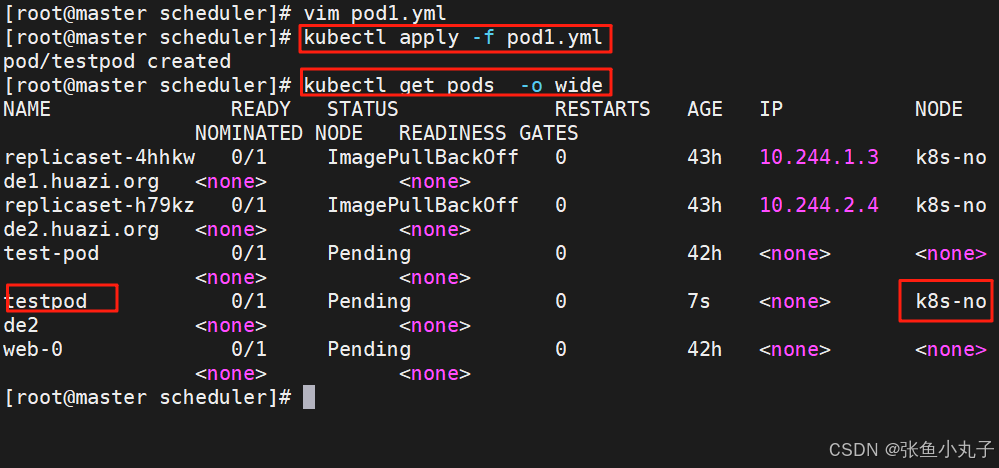

6.1 常用调度方法-nodename

-

nodeName 是节点选择约束的最简单方法,但一般不推荐

-

如果 nodeName 在 PodSpec 中指定了,则它优先于其他的节点选择方法

-

使用 nodeName 来选择节点的一些限制

-

如果指定的节点不存在。

-

如果指定的节点没有资源来容纳 pod,则pod 调度失败。

-

云环境中的节点名称并非总是可预测或稳定的

-

建立pod文件

root@master scheduler\]# kubectl run testpod --image myapp:v1 --dry-run=client -o yaml \> pod1.yml

设置调度

bash

[root@master scheduler]# vim pod1.yml

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

labels:

run: testpod

name: testpod

spec:

nodeName: k8s-node2

containers:

- image: myapp:v1

name: testpod建立pod

6.2 Nodeselector(通过标签控制节点)

-

nodeSelector 是节点选择约束的最简单推荐形式

-

给选择的节点添加标签:

kubectl label nodes k8s-node1 lab=lee -

可以给多个节点设定相同标签

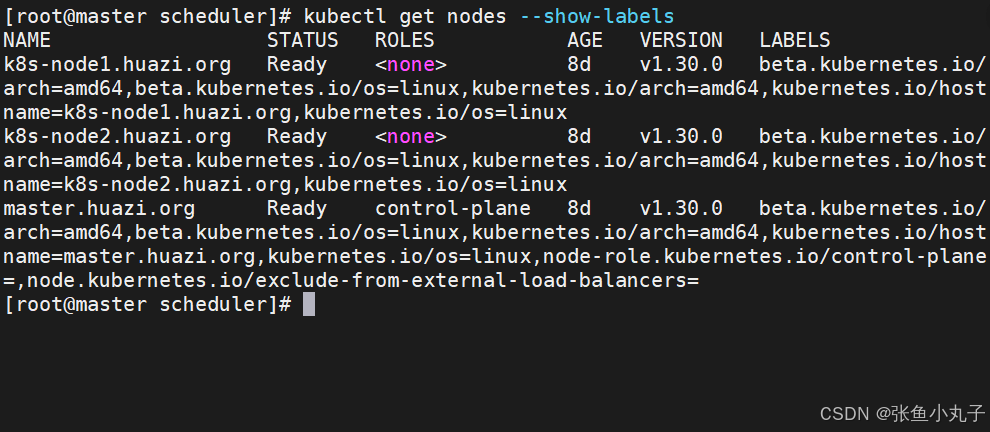

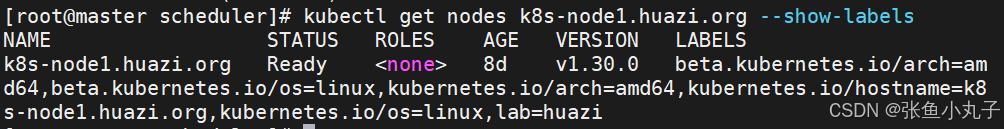

查看节点标签

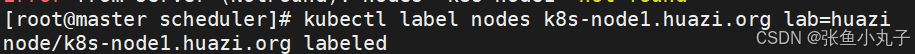

设置节点标签

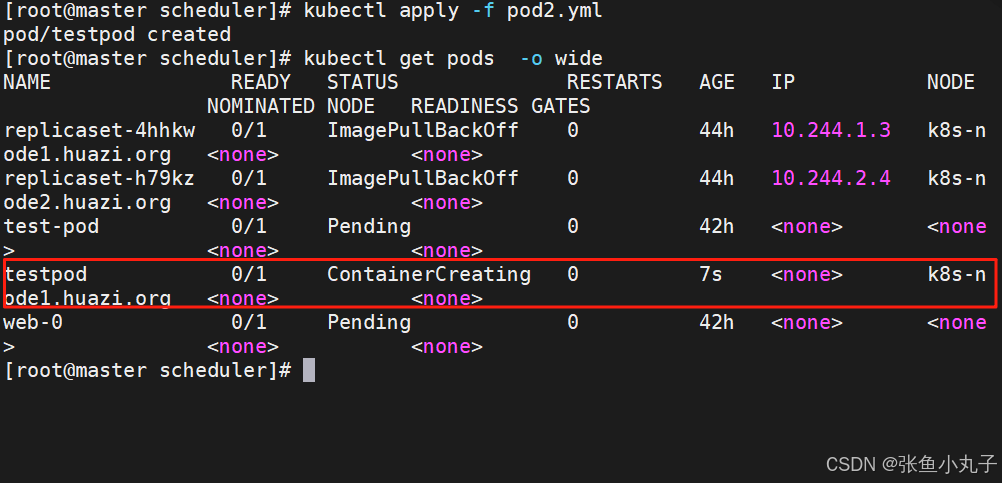

设置调度

bash

[root@master scheduler]# vim pod2.yml

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

labels:

run: testpod

name: testpod

spec:

nodeSelector:

lab: huazi

containers:

- image: myapp:v1

name: testpod

6.3 affinity(亲和性)

官方文档 :

亲和与反亲和

nodeSelector 提供了一种非常简单的方法来将 pod 约束到具有特定标签的节点上。亲和/反亲和功能极大地扩展了你可以表达约束的类型。

使用节点上的 pod 的标签来约束,而不是使用节点本身的标签,来允许哪些 pod 可以或者不可以被放置在一起。

nodeAffinity节点亲和

那个节点服务指定条件就在那个节点运行

requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 必须满足,但不会影响已经调度

preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 倾向满足,在无法满足情况下也会调度pod

- IgnoreDuringExecution 表示如果在Pod运行期间Node的标签发生变化,导致亲和性策略不能满足,则继续运行当前的Pod。

nodeaffinity还支持多种规则匹配条件的配置如

匹配规则 功能 ln label 的值在列表内 Notln label 的值不在列表内 Gt label 的值大于设置的值,不支持Pod亲和性 Lt label 的值小于设置的值,不支持pod亲和性 Exists 设置的label 存在 DoesNotExist 设置的 label 不存在

编辑配置文件

bash

[root@master scheduler]# vim pod3.yml

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

name: node-affinity

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx

affinity:

nodeAffinity:

requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:

nodeSelectorTerms:

- matchExpressions:

- key: disk

operator: In | NotIn

values:

- ssdPodaffinity(pod的亲和)

那个节点有符合条件的POD就在那个节点运行

podAffinity 主要解决POD可以和哪些POD部署在同一个节点中的问题

podAntiAffinity主要解决POD不能和哪些POD部署在同一个节点中的问题。它们处理的是Kubernetes集群内部POD和POD之间的关系。

Pod 间亲和与反亲和在与更高级别的集合(例如 ReplicaSets,StatefulSets,Deployments 等)一起使用时,

Pod 间亲和与反亲和需要大量的处理,这可能会显著减慢大规模集群中的调度。

bash

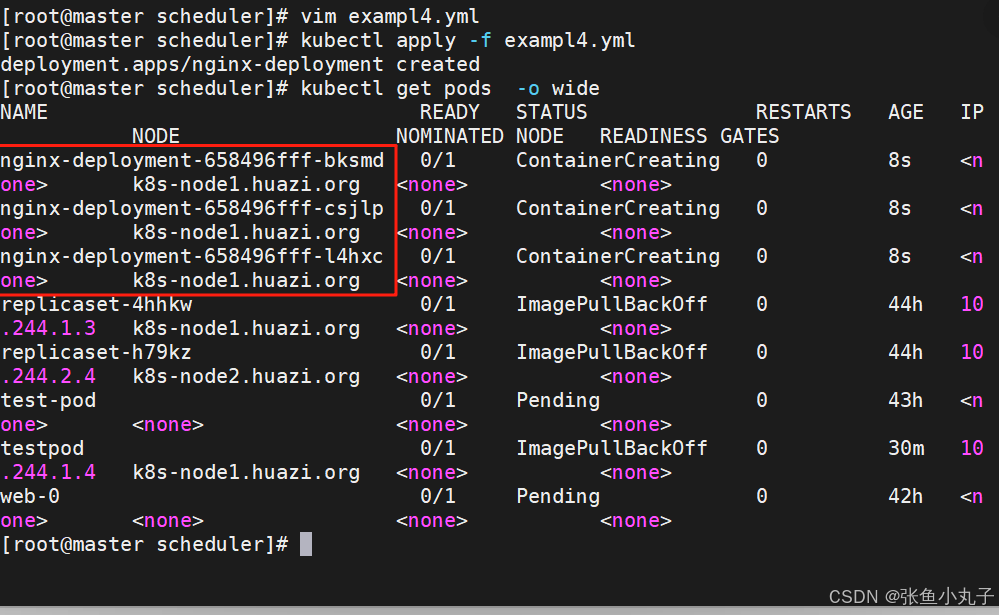

[root@master scheduler]# vim exampl4.yml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: nginx-deployment

labels:

app: nginx

spec:

replicas: 3

selector:

matchLabels:

app: nginx

template:

metadata:

labels:

app: nginx

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx

affinity:

podAffinity:

requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:

- labelSelector:

matchExpressions:

- key: app

operator: In

values:

- nginx

topologyKey: "kubernetes.io/hostname"

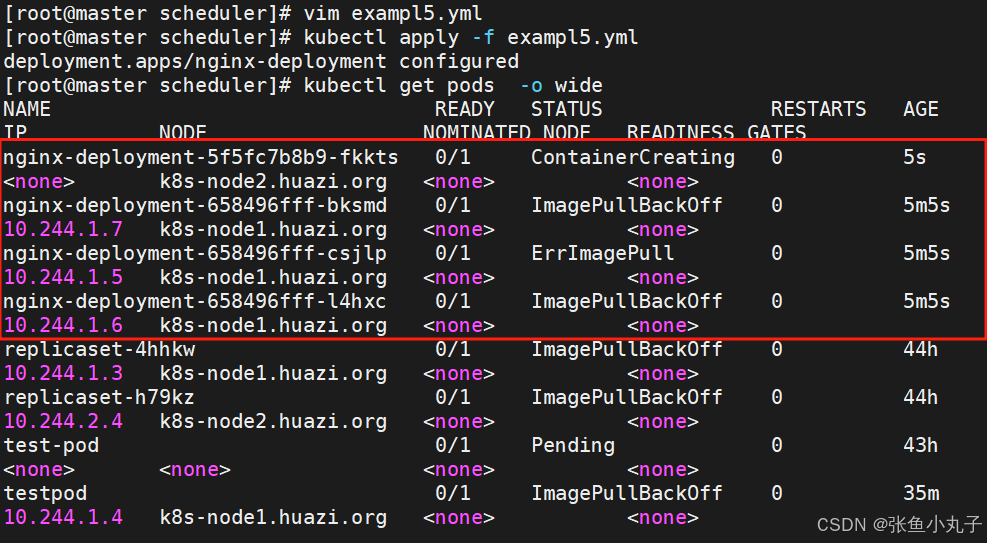

反亲和,先编辑配置文件

bash

[root@master scheduler]# vim exampl5.yml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: nginx-deployment

labels:

app: nginx

spec:

replicas: 3

selector:

matchLabels:

app: nginx

template:

metadata:

labels:

app: nginx

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx

affinity:

podAntiAffinity: #反亲和

requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:

- labelSelector:

matchExpressions:

- key: app

operator: In

values:

- nginx

topologyKey: "kubernetes.io/hostname"

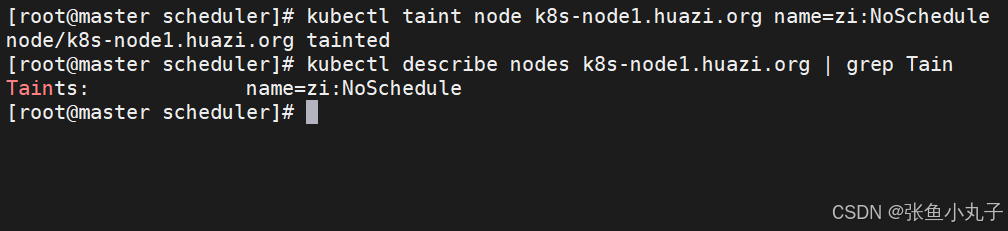

6.4 Taints(污点模式,禁止调度)

-

aints(污点)是Node的一个属性,设置了Taints后,默认Kubernetes是不会将Pod调度到这个Node上

-

Kubernetes如果为Pod设置Tolerations(容忍),只要Pod能够容忍Node上的污点,那么Kubernetes就会忽略Node上的污点,就能够(不是必须)把Pod调度过去

-

可以使用命令 kubectl taint 给节点增加一个 taint:

$ kubectl taint nodes <nodename> key=string:effect #命令执行方法

$ kubectl taint nodes node1 key=value:NoSchedule #创建

$ kubectl describe nodes server1 | grep Taints #查询

$ kubectl taint nodes node1 key- #删除其中[effect] 可取值:

| effect值 | 解释 |

|---|---|

| NoSchedule | POD 不会被调度到标记为 taints 节点 |

| PreferNoSchedule | NoSchedule 的软策略版本,尽量不调度到此节点 |

| NoExecute | 如该节点内正在运行的 POD 没有对应 Tolerate 设置,会直接被逐出 |

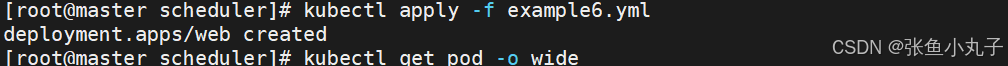

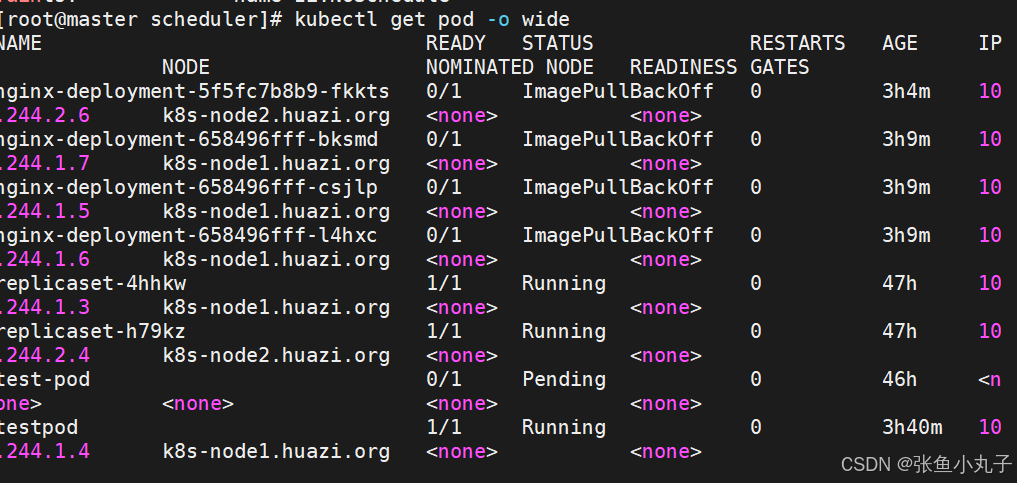

建立控制器并运行

bash

[root@master scheduler]# vim example6.yml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

labels:

app: web

name: web

spec:

replicas: 2

selector:

matchLabels:

app: web

template:

metadata:

labels:

app: web

spec:

containers:

- image: nginx

name: nginx

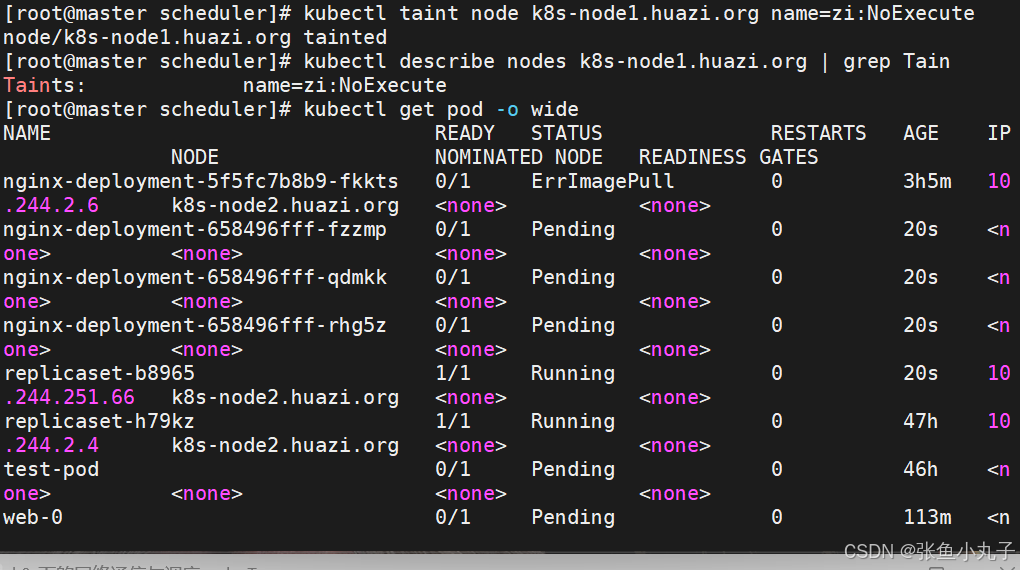

设定污点为NoSchedule

控制器增加pod

设定污点为NoExecute

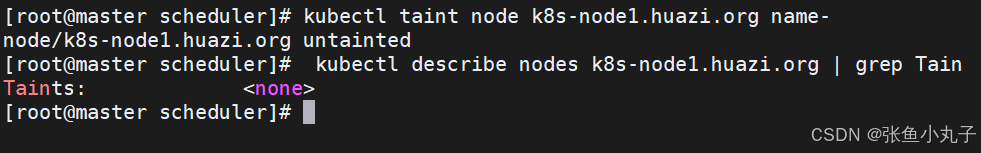

删除污点

tolerations(污点容忍)

-

tolerations中定义的key、value、effect,要与node上设置的taint保持一直:

-

如果 operator 是 Equal ,则key与value之间的关系必须相等。

-

如果 operator 是 Exists ,value可以省略

-

如果不指定operator属性,则默认值为Equal。

-

-

还有两个特殊值:

-

当不指定key,再配合Exists 就能匹配所有的key与value ,可以容忍所有污点。

-

当不指定effect ,则匹配所有的effect

-