1. 加密算法(保障机密性)

IPSec VPN 采用两类加密算法来确保数据机密性:

- 对称密钥算法:加密方与解密方使用相同密钥。主要用于加密用户数据,常见算法有:

- DES:采用 56 位密钥,是较早的对称加密算法,但安全性随技术发展有所不足。

- 3DES:使用 168 位密钥,是 DES 的改进版,安全性提升,但运算速度相对较慢。

- AES:支持 128、192、256 位密钥,安全性高且运算高效,是目前广泛应用的对称加密算法。

- 非对称密钥算法:加密方用对端公钥加密数据,解密方用自身私钥解密数据。主要用于密钥交换和数字签名,常见算法有:

- RSA:支持 512、768、1024、2048 位等密钥长度,在密钥交换和数字签名领域应用广泛。

- DH:可采用 768、1024、1536 位等密钥长度,用于安全的密钥协商,使通信双方能在不安全的网络环境中协商出共享密钥。

2. HASH / 散列算法(保障完整性)

借助散列函数实现数据完整性检查,常见散列函数有:

- MD5:生成 128 位的散列值,能将任意长度数据映射为固定长度散列值,但存在一定安全缺陷,在部分对安全性要求极高的场景逐渐被替代。

- SHA 系列:

- SHA - 1:生成 160 位散列值,安全性比 MD5 高,但也面临安全挑战。

- SHA - 2 (如 SHA - 256)、SHA - 3 :分别生成 256 位和512位,不同长度(依具体算法)的散列值,安全性进一步提升。

工作流程为:发送方对密文数据和密钥通过 Hash 算法生成 HMAC(散列值),并将密文数据与 HMAC 一同发送;接收方收到后,用同样的密文数据和密钥通过 Hash 算法生成新的 HMAC 数据,若与接收到的 HMAC 相等,说明密文在传输中未被篡改,反之则被篡改。

3. 身份认证(防范中间人身份欺骗)

身份认证涵盖设备身份认证和用户身份认证两方面:

- 设备身份认证:

- 预共享密钥(Pre - Shared Keys)认证:通信双方预先共享一个密钥,通过该密钥来验证对方设备身份。

- RSA 签名认证:利用 RSA 非对称加密算法,通过数字签名的方式验证设备身份,安全性较高。

- 用户身份认证:采用多种方式,如短信验证(通过向用户手机发送验证码验证身份)、USB - Key(用户插入包含身份认证信息的 USB 设备进行验证)、用户名和密码组合验证等,确保接入 VPN 的用户身份合法。

4. 封装安全协议

4.1 协议组成

IPSec 借助 AH 协议(协议号 51) 和 ESP 协议(协议号 50) 保护 IP 报文:

- AH 协议 :可提供数据完整性确认、数据来源确认、防重放等安全特性,常用 HMAC - MD5、HMAC - SHA1 等摘要算法实现。

- ESP 协议 :能提供数据完整性确认、数据加密、防重放等安全特性。数据加密常用 DES、3DES、AES 等加密算法;数据完整性常用 HMAC - MD5、HMAC - SHA1 等摘要算法实现。

4.2 工作模式

IPSec 对报文保护存在 传输模式 和 隧道模式 两种模式,隧道模式会添加新 IP 头:

(一)传输模式

- AH 传输模式:

- 发送方:网络层+AH头+传输层+应用层+完整性校验密钥 ->HASH1;

网络层+AH头(HASH1)+传输层+应用层

接收方:网络层+AH头+传输层+应用层+完整性校验密钥 ->HASH2;

对比HASH1和HASH2

- ESP 传输模式:

- 发送方:(传输层+应用层)+ESP尾+数据加密密钥 ->加密数据;

网络层,(ESP头+加密数据)+完整性校验密钥 ->HASH1;

网络层+ESP头+加密数据+ESP认证(HASH1);

接收方: 网络层+ESP头+加密数据+ESP认证(HASH1);

ESP头+加密数据+完整性校验密钥 ->HASH2;

对比HASH1和HASH2

(二)隧道模式

- AH 隧道模式:

- 发送方:新网络层+AH头+原始网络层+传输层+应用层+完整性校验密钥 ->HASH1;

新网络层+AH头(HASH1)+原始网络层+传输层+应用层

接收方: 新网络层+AH头+原始网络层+传输层+应用层+完整性校验密钥 ->HASH2;

对比HASH1和HASH2

- ESP 隧道模式:

- 发送方:(原始网络层+传输层+应用层)+ESP尾+数据加密密钥 ->加密数据;

新网络层,(ESP头+加密数据)+完整性校验密钥 ->HASH1;

新网络层+ESP头+加密数据+ESP认证(HASH1)

接收方:新网络层+ESP头+加密数据+ESP认证(HASH1);

ESP头+加密数据+完整性校验密钥 ->HASH2;

对比HSAH1和HASH2

4.3 保护范围

- AH 保护范围:

- 传输模式下,验证范围为 IP 头部、AH 头部、数据部分。

- 隧道模式下,验证范围为新 IP 头部、AH 头部、原 IP 头部、数据部分。

- ESP 保护范围:

- 传输模式下,IP头部,验证范围为ESP 头部、加密数据部分,ESP验证;数据部分和 ESP 填充会被加密。

- 隧道模式下,新 IP 头部,验证范围为ESP 头部、加密数据部分,ESP 验证;原 IP 头部、数据部分和 ESP 填充会被加密。

5. IPSec VPN工作原理**--- ---对称key的产生、传递、管理**

(1)加解密算法--- ---发送方和接收方均为key1;

(2)HASH算法--- ---发送方和接收方均为key2;

(3)身份认证--- ---发送方和接收方均为key3;

要求:双方完成对应功能使用的key相同,即横向相同;

任一方的key1、key2、key3不相同,即纵向不同。

6. Key的传递--- ---DH算法

- 密钥生成与交换:PeerA 和 PeerB 各自生成公钥(Public)和私钥(Private),并相互交换公钥(PeerA 把自身公钥发给 PeerB,PeerB 把自身公钥发给 PeerA )。

- 共享密钥计算:双方分别用自己的私钥与对方的公钥,通过 DH 算法计算,最终得到相同的共享密钥(Secret_Key_X ),实现安全的密钥协商 。

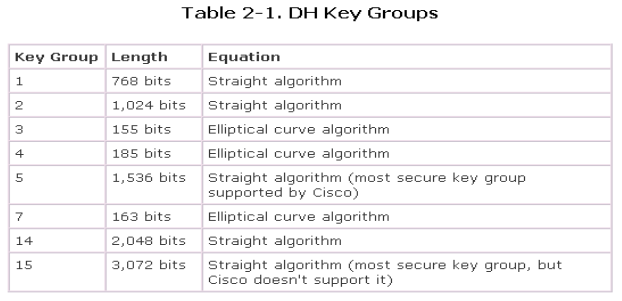

7. DH密钥组

DH使用组的概念来定义这个KDH是怎么产生的即不同的组****将产生的公钥和私钥以及KDH的长度是不同的。

8. 思考

IPSec协议如何保护IP数据?

-- 1.两个使用IPSec协议的设备之间,如何选择共同的加密算法与验证算法以及使用相同的密钥?

-- 2.两个使用IPSec协议的设备之间,如何选择相同的保护方式,使用AH还是ESP?

-- 3.如果本地与多个设备之间使用IPSec保护数据,那么本地如何区分与不同设备之间的保护策略?

IPSec 借安全关联(SA) 与 IKE 协议保 IP 数据:

- 算法密钥:IKE 分两阶段,先建 IKE SA 协商基础算法密钥,再建 IPSec SA 确定数据保护的算法与密钥,同步共享密钥。

- 保护方式:IKE 协商 IPSec SA 时,依策略选 AH(仅认证)或 ESP(加密 + 认证),写入 SA 统一执行。

- 多设备策略:靠 SA 的对端 IP、SPI 等唯一标识,收包时匹配对应 SA,应用专属加密、认证等策略区分多设备。

上述问题中涉及到的加密算法、验证算法、加密密钥、验证密钥、AH/ESP等要素,都包含在安全关联(Security Association)。

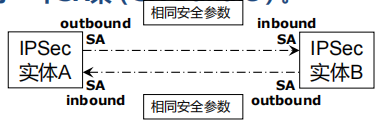

9. SA概述

-- 安全关联(Security Association,简称SA)是两个IPSec实体(主机、安全网关)之间经过协商建立起来的一种协定,内容包括采用何种IPSec协议(AH还是ESP)、运行模式(传输模式还

是隧道模式)、验证算法、加密算法、加密密钥、密钥生存期、抗重放窗口、计数器等,从而决定了保护什么、如何保护以及谁来保护。可以说SA是构成IPSec的基础。

-- AH和ESP****都使用SA中的参数来对IP数据进行保护。

-- SA是单向的,入方向(inbound)SA负责处理接收到的数据包,出方向(outbound)SA负责处理要发送的数据包。因此每个通信方必须要有两种SA,一个入方向SA,一个出方向SA,这两个SA构成了一个SA束(SA Bundle)。

SA如何产生?

-- 1.手工配置

• 人工密钥协商:SA的内容由管理员手工指定、手工维护。

-- **手工维护容易出错,而且手工建立的SA没有生存周期限制,永不过**期,除非手工删除,因此有安全隐患,在项目中几乎不会使用。

-- 2.IKE(互联网密钥交换协议)自动管理

• **SA的自动建立、动态维护和删除是通过IKE进行的。而且SA有生命期。如果安全策略要求建立安全、保密的连接,但又不存在与该连接相应的SA****,IPSec会立刻启动IKE来协商SA。**