欢迎来到集成的世界------在这里,系统、数据与人的连接迸发出魔力,重塑我们的能力版图。我们正以前所未有的速度变得更互联,集成早已不再是"可有可无",而是"必不可少"。本书将带你理解集成的运作之道,并介绍 MuleSoft 如何帮助你构建解决方案,直面真实业务挑战。无论你是初次上路,还是早已深耕于集成领域,我们都很高兴能与你一同踏上这段旅程。

MuleSoft 的确就像那头可靠、能吃苦的骡子,替你承担繁重的体力活(而且基本不用搬干草捆)。它不仅是一套平台,更是改变游戏规则的力量,把创新、速度与灵活性注入到你的集成实践中。借助智能文档处理(Intelligent Document Processing)和 AI 辅助流程构建等 AI 驱动工具,MuleSoft 让数据采集自动化与可适应的工作流搭建变得前所未有的轻松。将 API 主导的连接(API-led connectivity)与这些全新的 AI 能力相融合,MuleSoft 赋能你以数字时代的节奏推进集成,而且做得优雅得体。

集成是一段旅程,它将彻底改变你对构建与扩展的思考方式。本书的每一章都会邀请你去学习、去实验,并打造真正有影响力的成果。MuleSoft 的可能性极其广阔,而随着这些 AI 能力的加入,现在正是"牵上这头数字骡子"大干一场的最佳时机。让我们把你的集成愿景变为现实。

TIP 提示

把每个集成想象成一幅更大拼图中的一块。为各层构建可复用的 API:体验层(Experience)、流程层(Process)与系统层(System)。这就像玩乐高:一旦积木准备齐全,你就能自由拼搭,咔哒一声------一切严丝合缝!谁不喜欢那种"不用再拿胶带临时捆一捆"的可靠构建呢?

Super Routes Logistics

在本书中,我们将帮助一家虚构的物流公司------Super Routes Logistics(SRL)------把其自研的成本分析软件与 MuleSoft 集成,为客户提供实时报价与送达时间。他们希望在分析模型中纳入诸如交通状况、包裹负载、甚至司机可用性等变量,目标是优化运营、降低成本。

这可不是普通的快递服务商。他们深耕区域货运与配送,志在用"聪明技术"颠覆物流行业,同时服务中小企业。SRL 深知中小企业常常处于弱势,无法负担大型物流巨头的高昂方案,于是他们以此为差异化:提供价格亲民、高效透明的运输解决方案。这样,企业就能专注于自己擅长的事,把各种"发货头疼事"交给 SRL 处理。

里程碑(Milestones)

- 2011

在北美启动运营 - 2012

上线客户门户 - 2013

采购 Salesforce 许可证用于客户管理 - 2019

上线自研成本分析软件 - 2020

客户满意度达到 97% - 2023

采购 MuleSoft 许可证,计划用其实现实时分析的运输解决方案

转型目标(Transformation Goals)

- 实时分析

利用实时数据分析优化路线与配送计划,纳入交通、天气、包裹负载等关键变量。 - 动态定价

强化成本分析软件,为客户提供具有竞争力的实时报价,确保透明与公平。 - 可扩展性

构建模块化技术基础设施,便于随客户规模与地域拓展而轻松扩容。

业务挑战(Business Challenges)

-

缺乏实时数据

需构建能够接收并处理实时数据的应用。

-

变量复杂

需在实时场景下综合考虑包裹负载、交通、司机可用性等多因素,以优化运营。

-

报价系统低效

需要用实时数据与复杂变量计算准确报价。而当前由于成本分析软件无法获取实时数据,尚不可行。

-

现状(Current state)

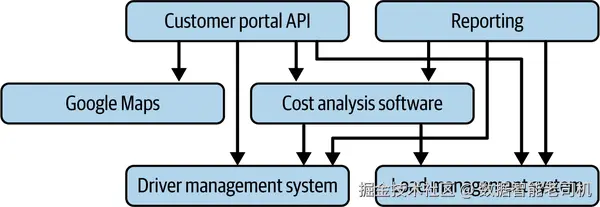

当前系统状态如图 1-1 所示。

下方是用于渲染图 1-1 的 Mermaid 源码:

css

graph TD

A[客户门户 API]

B[Google 地图]

C[司机管理系统]

D[装载管理系统]

E[成本分析软件]

F[报表]

A --> B

A --> C

A --> D

A --> E

E --> D

E --> C

F --> C

F --> D

F --> E从"意大利面式"连接到智能 API:集成的演进

我们对集成世界的探索始于最朴素的需求:让两个系统共享数据。乍看之下,这似乎并不难。但任何一位集成架构师都知道,让系统"说上话"远不止把点连起来那么简单------数据格式、输入输出结构、安全性,以及各个系统的独特"脾气",都会影响结果。随着技术演进与业务增长,集成方式也在不断适配,当代为解决当时挑战而形成了不同的架构风格。

首先,我们将探讨点对点(P2P)集成------一种直接又"接地气"的做法,把系统成对相连。它办事利落,但一旦系统数量增加,就会迅速演变成一张乱麻般的网络。没错,我们也曾写过那样的"意大利面"代码。接着是企业服务总线(ESB):它把集成集中化,在一定程度上减少混乱,但仍有局限。最后来到 API 主导的连接(API-led connectivity):这种现代方法在喧嚣的数字世界中提供灵活性、可扩展性与秩序。

让我们一起深入这段集成演进史,看看它的优点、缺点,以及一路走来的经验教训。

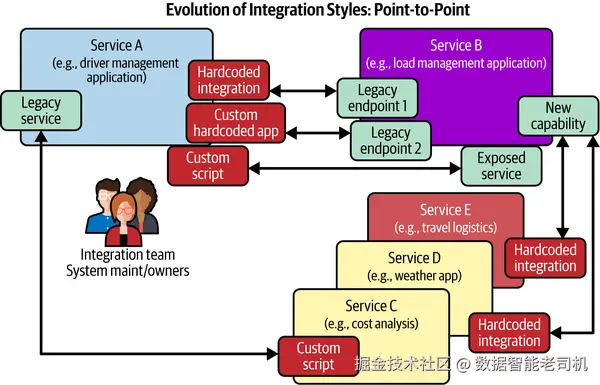

点对点集成(Point-to-Point Integration)

点对点(P2P)集成的核心,是让两个系统通过为该对系统量身定制的代码来交换数据。开发者挑选合适的编程语言,写好代码,然后------搞定,两个系统开始对话。它的主要优势是快速且直接,非常适合小型项目或不需要复杂架构的孤立连接。

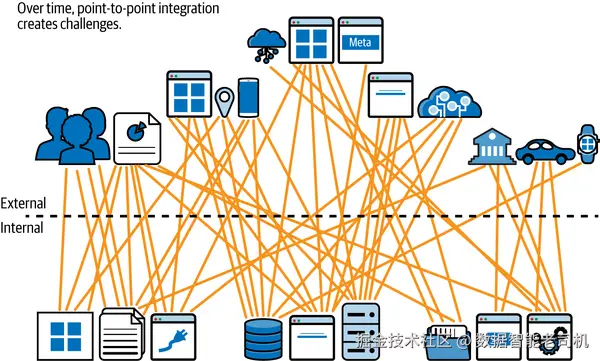

但随着系统增多,P2P 的"副作用"就显现了:维护难度陡增,尤其当最初的开发者不在团队里,而代码还写在某个早已成年的"古早语言"里。每接入一个新系统,都要再写一套定制连接。很快,你面对的就是一张线条纵横交错的网络------我们亲切地称之为**"意大利面式集成"**。参见图 1-2:每一条连线都表示两个系统之间的直接集成,随着连接数的增加,依赖关系织成的"网"会越来越难以管理。

真正要命的是:一旦某个同时连接了多个其他系统的系统需要更换,所有受影响的连接都得重新改造。正如图 1-3 所示,P2P 集成会很快螺旋式演变成一团复杂乱局,缺乏治理、缺乏可扩展性,也没有顺畅应对增长的机制。虽说这种方式曾经可以充当权宜之计,但在当今节奏飞快的数字世界,我们需要的是一种更有组织、更灵活、且更具可扩展性的方案,而不是这团缠作一块的解决办法。

P2P 集成让我们起步,当年确实是救命稻草。可随着业务增长、连接需求激增,原本简单的搭建很快就变成了折磨。每接入一个新系统,就意味着要写更多定制代码、加更多连接,也带来更多维护负担。事实证明,P2P 并不适合"大场面"的企业级需求。我们需要一种更好的方式,让一切顺畅运转,而不再疲于奔命。

这就轮到企业服务总线(ESB)登场了------本节的主角。ESB 通过充当系统通信的中心枢纽,把过去分散在各处的点对点连接收拢为一种精简、有序的集成方式。接下来我们会深入讲解 ESB 如何重塑集成模式,让扩展与运维更轻松,同时保持系统的可控与从容。

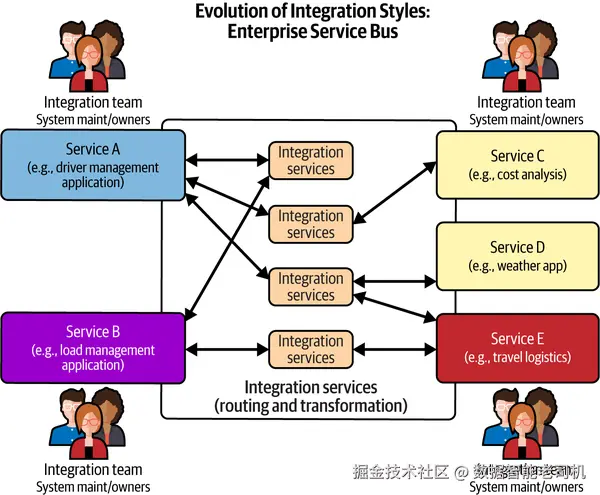

企业服务总线(Enterprise Service Bus)

把企业服务总线(ESB)想象成集成世界里的"交通指挥官"------过去分散在不同系统之间的那些连接,如今都运行在同一个平台上。在这种架构下,一切集中化 ,你能更容易地掌控系统的动态。MuleSoft 的运行时环境非常契合 ESB,配合 Anypoint Platform 的控制平面(control plane) ,你可以在一个位置 实现统一的管理与监控(见图 1-4)。ESB 鼓励资产复用 ,让系统变更更轻松,并为治理、安全、监控等提供集中化控制。

当然,这当中也有一些权衡。ESB 架构最大的风险在于:一旦平台宕机,所有经过它的集成都像被猛踩刹车一样停摆。由于一切都集中在一起,单点故障 就可能冻住整张网络,让所有连接的系统戛然而止。诚然,可以通过高可用与故障切换策略来降低风险,但这会带来额外的成本与复杂度,需要提前纳入考量。

然后是可扩展性 的挑战。虽然 ESB 为 P2P 的混乱带来了秩序,但随着更多系统接入、需求增长,ESB 本身也会承压。要把规模扩上去以承载更高负载,并不是"按下开关那么简单",而是需要扎实的基础设施与资源投入。而当 ESB 被过多事务淹没时,就会出现瓶颈,拖慢整体运行并影响性能。

话说回来,优点 同样显著。ESB 之所以能改变游戏规则,原因就在于:所有集成都通过一个枢纽流转,治理、安全与监控 变得容易得多。你获得了集中式控制 ,这意味着可以统一执行策略、管理安全协议,并对每条连接具备可视性------这对合规与故障排查 极其有用。再者,ESB 鼓励复用:不必一遍遍造相同的"服务轮子",可以在不同集成之间共享资产,从而节省时间、减少重复劳动。

另一个大优势是快速变更与更新 。如果你需要更新某个中心服务或调整一条策略,只需在 ESB 上改一次,便可在所有连接系统中一键生效。无需逐个修改每条集成;一次更新,处处落实。

总之,ESB 带来了组织化、复用与集中管控等强大收益,但也伴随着潜在瓶颈、更高成本与扩展方面的门槛。它相较 P2P 是一次重大升级,不过演进并未止步于此。**API 主导连接(API-led connectivity)**是下一次关键飞跃,旨在针对这些挑战更进一步。

API 主导连接(API-Led Connectivity)

现在我们来到第三种、也是最具变革性的集成风格:API 主导连接 。核心思想是:告别"意大利面"式混乱与单平台瓶颈,转而构建目的明确、可复用 的 API,让集成变得轻松高效。本质上,API(应用程序接口)就像系统之间的一份"契约",明确它们如何协作。通过对输入、输出与数据类型的清晰约定,每一次连接都能高效、一致 ,且易于与其他系统良好协作(第 2 章将详细展开)。在诸多 API 风格中,RESTful API 尤其突出:它可靠 、易实现 ,并以结构化方法保持开发流畅与可复用,促进自助式接入 与快速采用。

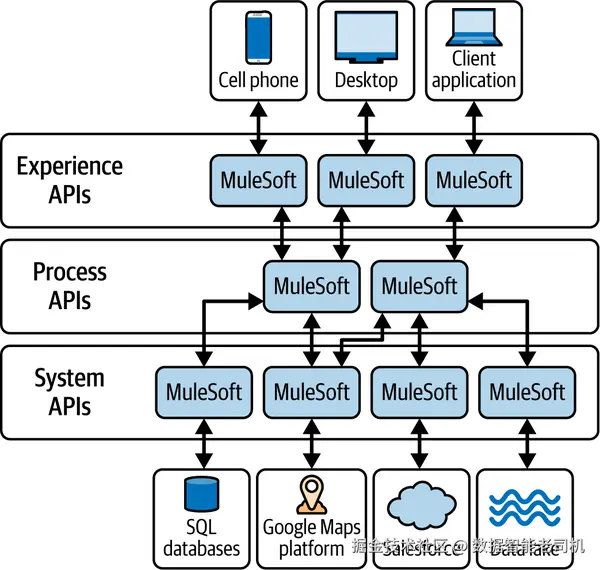

MuleSoft 将 API-led 进一步推进,通过关注点分离 让集成井井有条。不同于 P2P 把一切堆进单一的集成层,MuleSoft 将能力拆分为三层 API :体验层(EAPI) 、流程层(PAPI)与系统层(SAPI) 。每一层就像一支有特定职责的队伍:

- EAPIs(体验层 API)

面向终端用户与设备,如移动应用或 Web 服务器 - PAPIs(流程层 API)

在后台处理数据转换与业务逻辑 - SAPIs(系统层 API)

提供对核心系统的访问,如数据库或传统遗留平台

这种分层不仅让结构更清晰,也让集成的扩展与运维更轻松。

需要指出的是,转向 API-led 需要一种思维转变 。对于习惯 P2P 或 ESB 的团队,这一新结构一开始可能有些挑战,甚至会让人想"走回头路"。这正是 MuleSoft 的 C4E(Center for Enablement,赋能中心)大显身手之处。C4E 就像你的"集成梦之队",提供指导、支持与最佳实践,帮助你最大化 API-led 的价值------避免技术债、提升复用性,并打造面向未来的体系。

在每次需要一个 API 时,第一步应当是:先查有没有可复用的 。如果有,就拿来即用;如果没有,就从零构建一个,并从一开始就面向复用去设计,毕竟它很可能在后续项目中成为重要资产。每个项目都会产出可在后续复用的 API 积木,既加速交付,又逐步形成一个灵活、可扩展 的网络。采用 API-led 后,你打造的不再是零散的 集成,而是一整个基于 RESTful API 的生态,它能随你的业务成长、适应新需求,并将数字化转型的摩擦降到最低。图 1-5 展示了 API-led 架构风格的一个示例。

遵循 API-led,你不只是把系统连起来------你是在扮演真正的变革推动者 。这不仅是"接线活",而是在构建一个聪明且可适应 的网络,能随着组织的变化而灵活伸缩。MuleSoft 的 API-led 方法让你站在前沿,手握一整套可扩展 、可转向 、能引领数字化变革的工具。而且------这正是本书将带你系统掌握的风格。

更棒的是:按此方法实现 API 时,你打造的并非孤立的接口,而是更宏大的东西------一个应用网络(Application Network) 。它让连接无缝贯通整个组织,使数据与服务在需要之时 流向需要之处 。后文"Application Network "将深入阐释应用网络的内涵,以及为何它是现代敏捷组织的基石。

应用网络(Application Network)

应用网络就像一个互联的生态系统,你的所有应用、系统,甚至 AI 组件都能通过一张 API 网络自如对话。与其为每个场景敷衍做一条一次性连接,或把一切塞进一个集中式瓶颈,不如搭建一个灵活的、即插即用 的体系:每个 API 都各司其职------无论是从遗留系统取数、承载业务逻辑、用 AI 处理文档,还是为移动应用提供动力。应用网络的妙处在于:当新的应用、AI 服务或智能处理工具加入时,它们能平滑插入而不打扰既有流程。无需回头返工旧连接------一切都能自然契合。

而这种模块化并不只是为了省时;它是在打造一张可成长、可适应 的网络。想加一个由 AI 驱动的能力,比如智能文档处理(Intelligent Document Processing) ?小菜一碟。该网络能够处理复杂的数据抽取、自动化与处理工作流,并随你的业务一起扩展。应用网络带来顺畅连贯的流动,把过去的乱麻变成一套精简而可塑 的强力引擎。它是真正敏捷组织的基石,让你保持灵活、快速推进、持续创新(见图 1-6)。

要打造这种敏捷性,关键不只是"拥有 API",而是把 API 设计对。你的应用网络结构在很大程度上取决于所选择的连接模式,这正是 **API 主导设计(API-led design)**的用武之地。在明确用例需要哪些 API 之前,我们需要先理解不同 API 分层如何支撑目标。

需要强调的是,这些模式并非"一刀切",需依据目标而定。有时工程师与架构师会在并不必要时也套用"三层 API-led 连接模式"。如果你的终极目标是为组织打造应用网络 ,就必须选用合适 的 API-led 连接模式。该模式可以是一层 、两层 或三层 ,也可以是事件驱动 与分层架构的组合。关键在于它能实现以下几点:

- 每个资产(API/服务)都有清晰的目的。

- 这些资产可以与其他能力组合,以扩展功能。

- 这些资产易于发现与管理。

- 这些资产清晰刻画构成你业务核心职能与运营的要素与动作。

我们的 SRL 目标,是依据上述原则构建实时报价 解决方案。为将 SRL 的自研成本分析软件 与 MuleSoft 集成,必须在分析模型中纳入交通状况、包裹负载、司机可用性等变量,以优化运营、降低成本。至少需要构建以下应用:

- Google Maps API

与 Google Maps 集成,用于获取当前交通状况 与预计到达时间(ETA) 。 - 司机管理 API(Driver management API)

与 SRL 自建的劳动力/人员管理系统 集成。示例项目中可在本地数据库模拟数据。 - 装载管理 API(Load management API)

与 SRL 自建的司机管理系统 集成(示例项目同样在本地数据库模拟数据)。 - 成本分析 API(Cost analysis API)

SRL 现有用于处理报价的 API。将增强其能力,使其利用交通系统、人员管理系统、包裹负载系统的信息,改进报价与包裹投递。 - 实时报价生成 API(Real-time quote generation API)

基于交通、负载与司机信息为包裹生成实时报价。 - 路线优化 API(Route optimization API)

处理包裹到达/延误、车辆路径等信息,并与其他系统协同。

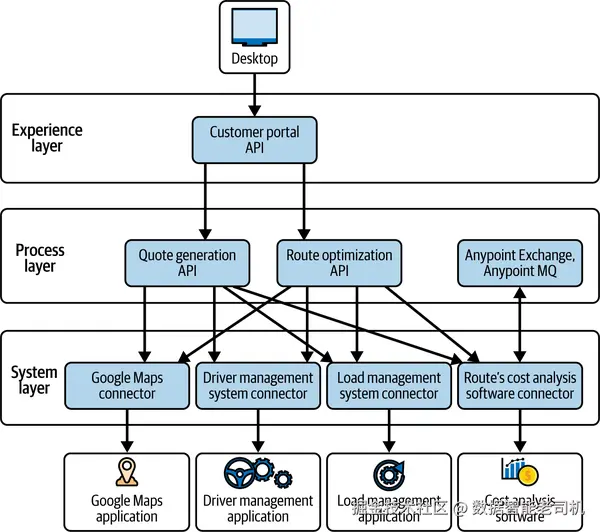

现在,将这些 API 归类到体验层、流程层、系统层:

- 体验层(Experience layer)

即展示层;客户门户 API 与司机门户 API位于此层。按我们的用例,这些 API 已存在,客户通过它们获取报价与配送信息。 - 流程层(Process layer)

由内部 API 组成,从不同系统汇聚并处理数据 。此层的 API 无需关心系统集成或客户端集成,不直接对外暴露 ;在规划安全与治理时必须考虑这一点。报价生成 API 与路线优化 API属于流程层。 - 系统层(System layer)

由能够访问记录系统(Systems of Record)并重曝数据的 API 组成。在我们的场景中,包括 Google Maps API、司机管理 API、装载管理 API与货车 API(Truck API) 。

应用 API-led 连接的架构风格后,我们即可识别出 SRL 的这些 API,如图 1-7 所示。

下面是我们用于渲染图 1-7 的 Mermaid 代码(在保留含义的同时,修正了子图命名与 WE 大小写等语法问题,便于直接渲染),并将节点名称本地化为中文:

css

graph TD

subgraph ExperienceLayer[体验层(Experience Layer)]

A[客户门户 API]

end

subgraph ProcessLayer[流程层(Process Layer)]

B[报价生成 API]

C[路线优化 API]

D[[Anypoint Exchange,Anypoint MQ]]

end

subgraph SystemLayer[系统层(System Layer)]

F[Google 地图连接器]

G[司机管理系统连接器]

H[装载管理系统连接器]

WE[成本分析软件连接器]

end

A --> B

A --> C

B --> F

B --> G

B --> H

B --> WE

C --> F

C --> G

C --> H

C --> WE

F --> J[Google 地图应用]

G --> K[司机管理应用]

H --> L[装载管理应用]

WE --> M[成本分析软件]

D <--> WENOTE 备注

MuleSoft 向客户提供了一个 API-led 连接的模板,你可以在此基础上进行自定义,以为你的用例绘制 API-led 连接模式图。

除三层分层之外,我们常常会看到**事件驱动架构(EDA)**在多个节点与该设计衔接。在 SRL 的场景中,我们使用 MuleSoft 的 Anypoint MQ 将报价数据在全组织内广播,从而让其他用户与分析平台也能访问这些数据。

需求调研(Discovery)

调研过程的核心,是收集设计稳健 MuleSoft 方案所需的信息。即便你拿到的项目文档看起来已经很完整,自行开展调研仍至关重要 。从提出问题开始------尽管问、系统记录。这些信息将成为创建**时序图、上下文图与详细 API 故事(API stories)**的基础,从而指导后续的开发过程。

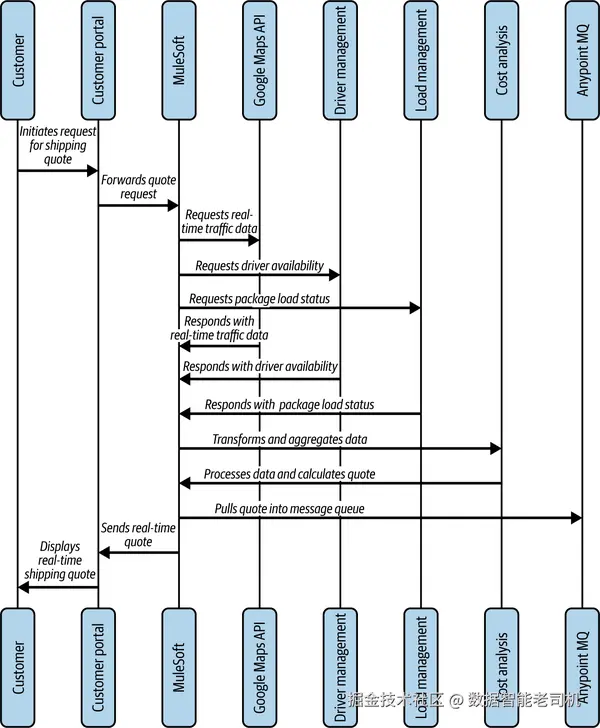

总体而言,实时报价生成解决方案将按如下方式工作:

-

客户通过客户门户发起运价报价请求。

-

客户门户把报价请求转发到 MuleSoft 集成层。

-

MuleSoft 集成层并行、异步地请求:

- Google Maps API(实时交通数据)

- 司机管理系统(司机可用性)

- 装载管理系统(包裹负载状态)

-

Google Maps API 返回实时交通数据。

-

司机管理系统返回司机可用性数据。

-

装载管理系统返回当前负载状态。

-

MuleSoft 集成层:

- 使用 DataWeave 对数据进行转换与聚合;

- 将聚合后的数据发送给 OptimoRoute 的成本分析软件。

-

成本分析软件处理数据并计算实时报价。

-

MuleSoft 集成层:

- 接收来自成本分析软件的计算结果(报价) ;

- 将报价写入 Anypoint Message Queue (MQ) ,用于后续的分析与审计。

-

客户门户从 MuleSoft 集成层接收实时报价。

-

客户在门户上查看实时报价。

当前,SRL 的客户门户与成本分析软件高度耦合 。目标是将其解耦 ,并在客户门户与 SRL 使用的各应用系统之间构建一个 MuleSoft 集成层。在调研期间值得提出的一些好问题示例如下:

- 每天会有多少条报价请求进入系统?

- 如何从成本分析软件中解锁/获取数据?

- 是否存在会影响与装载管理或司机管理 API 集成的安全控制?

- 企业是否有错误处理策略?

- 若报价生成失败,是否需要告警?

- 是否需要重试机制?

上面的示例只是一个起点。要获得全貌,你既要深入研读文档,也要与客户进行面对面的交流。当我们形成了良好的理解后,会与调研阶段接触到的各方再次同步 。这通常也是发现缺漏环节或手工步骤 的时机。举例:在把文档分享给物流经理后,可能会被告知:"当生成报价并安排好司机后,前台同事 Krysta 必须收到一封邮件副本,这样她就能给司机打电话并设置提醒。"

调研完成后,就该**绘制时序图(Sequence Diagram)**了。

编写序列图(Writing Sequence Diagrams)

序列图是一种交互图,既能让项目保持在正确轨道上,也能让实施团队始终掌握进展。我们通常先为整个解决方案绘制一张全局序列图,随后再深入细节,为每个部分分别绘制序列图。尽管这很耗时,但绝对物有所值。你会惊讶于每个宏观步骤内部可能出现的众多"小循环",而这些恰恰不该被忽略。

精心制作的序列图,常常决定 MuleSoft 项目的成败。它们不仅在开发过程中提供清晰的可视化,也能通过展示系统间的交互,帮助新加入的开发者快速上手。序列图遵循统一建模语言(UML)标准。

关键组成包括:

- 生命线(Lifelines) :表示解决方案中的主要参与者(系统或组件),通常绘制为竖直虚线。

- 激活条(Activation Bars) :表示对象或系统正在执行某个动作,在生命线上以竖直长方形标示。

- 消息(Messages) :表示激活条之间的通信,使用箭头表示。

- 控制行为(Control Behaviors) :包括循环、条件等流程控制机制,用于体现系统的复杂逻辑。

序列图自上而下阅读。生命线是横向的,向上或向下的箭头/连线表示交互或方法调用(见图 1-8 为本用例的示例序列图)。

下面是用于渲染图 1-8 的 Mermaid 代码(已按 Mermaid 语法更正为 sequenceDiagram,并本地化参与者与消息文案,直接可渲染):

rust

sequenceDiagram

participant Customer as 客户

participant CustomerPortal as 客户门户

participant MuleSoft as MuleSoft

participant GoogleMapsAPI as Google 地图 API

participant DriverManagement as 司机管理系统

participant LoadManagement as 装载管理系统

participant CostAnalysis as 成本分析

participant AnypointMQ as Anypoint MQ

Customer->>CustomerPortal: 发起运价报价请求

CustomerPortal->>MuleSoft: 转发报价请求

MuleSoft->>GoogleMapsAPI: 请求实时交通数据

MuleSoft->>DriverManagement: 请求司机可用性

MuleSoft->>LoadManagement: 请求包裹负载状态

GoogleMapsAPI->>MuleSoft: 返回实时交通数据

DriverManagement->>MuleSoft: 返回司机可用性

LoadManagement->>MuleSoft: 返回包裹负载状态

MuleSoft->>CostAnalysis: 转换并聚合数据

CostAnalysis->>MuleSoft: 处理数据并计算报价

MuleSoft->>AnypointMQ: 将报价写入消息队列

MuleSoft->>CustomerPortal: 发送实时报价

CustomerPortal->>Customer: 展示实时报价编写 API 上下文图(Writing API Context Diagrams)

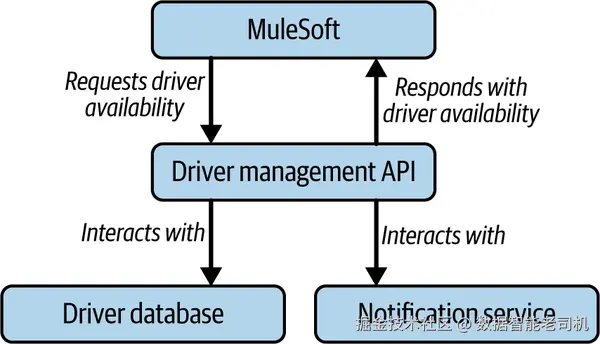

API 上下文图是聚焦 API 及其与外部要素交互 的一种特殊上下文图。在你用序列图定义完流程之后,API 上下文图可作为现实检验 :帮助你发现项目中的缺口与不一致 。我们倾向于为所有正在开发的 API 编写对应的上下文图,后续也可作为该 API 的文档。与序列图类似,API 上下文图能更快地帮助新开发者入门,并在项目早期捕捉不一致,从而降低资源消耗。图 1-9 展示了**司机管理 API(Driver Management API)**的一个 API 上下文图示例。

下面是用于渲染图 1-9 的 Mermaid 代码(在不改变含义的前提下修正了语法 并本地化节点名称,可直接渲染):

css

graph TD

MS[MuleSoft]

DMA[司机管理 API(Driver Management API)]

DB[司机数据库(Driver Database)]

NS[通知服务(Notification Service)]

MS -->|请求司机可用性| DMA

DMA -->|返回司机可用性| MS

DMA -->|交互| DB

DMA -->|交互| NS序列图与 API 上下文图都将作为后续 API 故事(API stories) 的文档依据。

编写故事(Writing Stories)

API 故事是敏捷项目开发的关键。

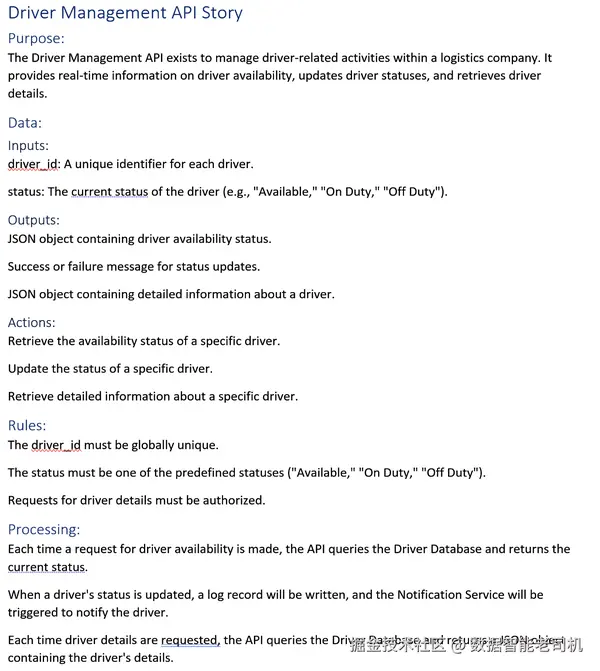

编写 API 故事时,可遵循 Mike Amundsen 在 Design and Build Great Web APIs (Pragmatic Bookshelf)一书中提供的模板。在我们的司机管理 API场景中,相应的故事示例如图 1-10 所示。

现在我们已经整理出一套完整的项目文档,把它们放到名为 project documents 的文件夹中。

集成基础:成功所需的工具(Integration Essentials: The Tools You Need to Succeed)

在本节中,我们将为全书的实践准备"基础装备"。我们会深入 MuleSoft 生态的核心工具:Anypoint Platform 、Anypoint Studio ,以及全新的 Anypoint Code Builder(ACB) 。同时,你还会掌握代码管理与单元测试 的基本方法,并始终围绕 SRL 的示例用例展开。目标是让你在这些工具上打下牢固基础,从而构建不仅能跑、而且可用于生产(production-ready) 、性能可靠的 MuleSoft 应用。现在就动手,组建你的集成"工具箱",把你的集成能力提升到新水平吧。

MuleSoft 的 Anypoint 平台(Anypoint Platform)

MuleSoft 的 Anypoint Platform 是一套覆盖全生命周期 的 API 管理平台,支持从设计 到部署 的每一个阶段。开始使用非常简单:直接登录即可;如果没有账号,可以注册30 天免费试用。在本书的余下内容中,我们默认你已经登录 Anypoint Platform,并准备就绪。

在介绍平台能力之前,先从 Anypoint 语境下的云架构基本概念说起。Anypoint Platform 建立在两大核心组件之上:控制平面(control plane)与运行时平面(runtime plane) 。二者各司其职、协同工作,确保你的集成平稳运行 并可随需扩展。

控制平面(Control plane)

控制平面是整套系统的"大脑"。你在这里设计、管理并监控 API 与集成。通过 Anypoint Platform 的网页界面,你可以完成从 API 创建、版本控制,到策略执行与访问管理的一切操作。借助 Anypoint API Manager 与 Anypoint Exchange 等工具,控制平面为你的应用网络 提供全局可视与真正的"控制"。它还集成了安全、治理与监控 等能力,便于你在一个地方统一执行标准、跟踪性能并管理访问。可以把控制平面视作你的指挥中心,以集中化方式管理集成的全生命周期。

运行时平面(Runtime plane)

运行时平面是 Mule 服务器 实际运行的所在,负责实时执行你的集成与 API。它具有高度灵活的部署模型支持。

在 CloudHub 上,每个应用运行在各自隔离的容器 中,通常是"一应用,一运行时 "的模型(每个应用专属一个 Mule 运行时实例)。相对地,在本地(on-premises)服务器 与首选云服务商 环境中,常见的是"多应用,共享一个运行时 ",即单个 Mule 运行时可承载与管理多个应用。这种多样性让组织能够采用契合自身基础设施偏好与可扩展性需求的混合部署方案。

整体而言,控制平面与运行时平面是 Anypoint 的"黄金拍档":前者管理与治理 ,后者落地执行 。理解二者的协同机理,是构建高效、可扩展、能应对业务挑战的应用网络的关键。

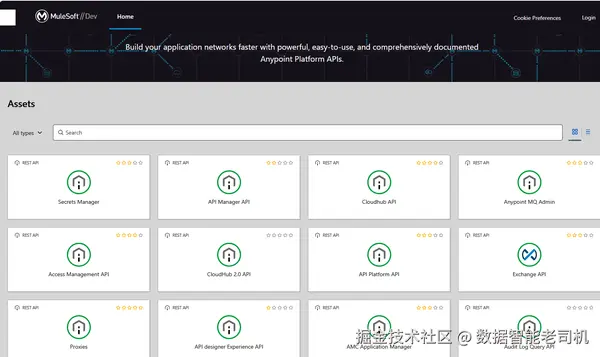

Anypoint Platform API

有一组专门的 API 构成了 MuleSoft Anypoint Platform 的"驱动引擎",为你的集成稳定运行提供关键能力。这些强大的 API 使你能够管理、监控并自动化 集成流程,支持自动化、CI/CD 流水线等诸多场景(见图 1-11)。

借助这些 API,你可以轻松创建、更新并管控 你的集成:从策略设置 到性能指标 一应俱全,同时保持整体有序高效 。此外,你还能管理用户访问与权限 ,确保合适的人握有你"王国"的钥匙(ID 与密钥) 。

这些 API 还提供关键的分析与监控 能力,帮助你洞察使用模式与错误率 ,从而维护集成的健康状态。再配合部署流程自动化 与精简 CI/CD 流水线 ,应用上线会更快速高效。

最后,它们也让你更易于对接其他系统与工具 ,无负担地拓展集成能力。借助 Anypoint Platform API,你将开启广阔的可能性版图,重塑集成战略,为成功打下坚实基础。

Anypoint Platform 入门(Getting Started with the Anypoint Platform)

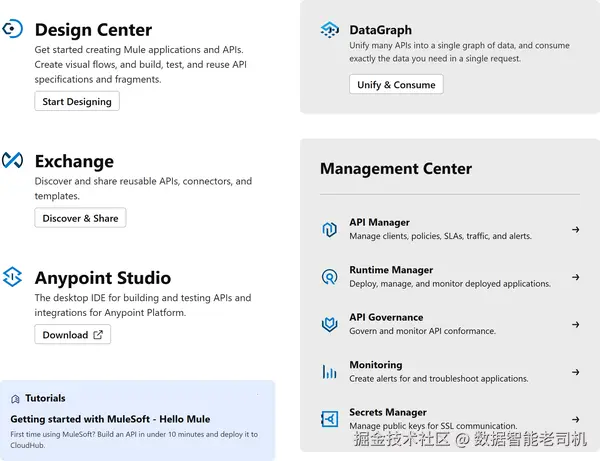

既然你已经了解 Anypoint Platform API 的重要性,接下来看看如何高效使用 Anypoint Platform 本身。这个强大的工具是你设计、管理与部署 集成的入口。下面几节将介绍其关键功能:用于开发的 Anypoint Studio 、用于资产共享的 Anypoint Exchange ,以及如何利用平台能力构建稳健的应用网络。

简单来说,Anypoint Platform 提供了一整套设计、构建与管理 API 和集成的工具。图 1-12 的平台首页展示了可供使用的各个组件。

下面我们来看看,为虚构的 SRL 公司开发实时分析解决方案所需的一些关键能力:

Design Center(设计中心)

Anypoint Design Center 是一款功能强大且直观的基于 Web 的工具,支持在协作环境中设计、构建并编写文档你的 API。

API Designer(API 设计器)

API Designer 是一款基于 Web 的强力工具,开发者可用它清晰而精确 地设计与定义 API。你可以使用 RAML(RESTful API Modeling Language) 或 OAS(OpenAPI Specification) 来编写详尽的 API 规范,便于勾勒不同应用将如何通信。把它当作你的数字草图本,用来规划顺畅的数据流与交互。

在本书的示例用例中,我们会大量使用 API Designer,并逐步覆盖每个步骤,确保 API 设计清晰且有效 。无论你偏好用于直接编码的文本编辑器 ,还是更"所见即所得"的可视化编辑器 ,API Designer 都同时提供,帮助你灵活地构建面向生产 、可落地的 API。

Anypoint Exchange(资产/交换中心)

Anypoint Exchange 是一个集中式的资源库与"市集" ,让协作式的 API 开发与集成更进一步。它内置了大量预构建 的 API 规范、连接器、模板等,旨在为你的项目加速起步、精简开发 ,节省宝贵的时间与精力。稍后我们将深入讲解 Anypoint Exchange,看看它如何支撑高效、可复用、可扩展的集成方案。

API Manager(API 管理器)

API Manager 是管理 API 的首选工具 ,覆盖完整生命周期。我们会用它来管理、治理与加固 为这家虚构物流企业开发的 API。有了 API Manager,你就具备了让 API 合规、安全、并发挥最佳性能所需的一切能力。

Runtime Manager(运行时管理器)

Runtime Manager 是部署、管理与监控 Mule 应用与 API 的指挥中心。无论是本地 、CloudHub ,还是混合 部署,它都能提供全局可视性与控制力 ,确保你的集成平稳、安全地运行。

Monitoring(监控)

Anypoint Monitoring 为 Mule 应用与 API 的性能与健康状况 提供实时可视化 。借助强大的分析、告警与仪表盘 ,它帮助你主动 管理与排障,确保整个集成版图始终处于最佳状态。

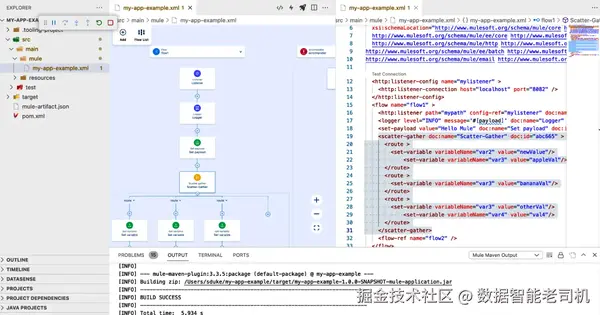

Anypoint Code Builder(ACB)

ACB 是 MuleSoft 的全新 IDE ,基于 Visual Studio Code 的使用体验来进行 API 的设计与开发。ACB 是云端 IDE ,用于构建、测试与部署 API 与集成,并增强了 AI Flow Builder :它利用 AI 建议流程设计、自动化重复任务、精简开发流程 。配合智能代码建议、调试工具,以及与 Anypoint Platform 的无缝整合,它能让你更快速地创建、完善与管理 API。

NOTE

如果你无法访问或看不到上述功能,说明你缺少相应权限 。请联系你的 Anypoint Platform 管理员 获取支持。若你使用的是试用账号 ,通常可以访问 Anypoint Platform 提供的全部工具与服务。

接下来我们将查看 Anypoint Exchange 与 Anypoint Studio 。首先只是走马观花式 了解它们的工作方式------把它当作一次技术的**"快速相亲" :先认识功能与特性,暂时 不做绑定承诺**。我们从 Anypoint Exchange 开始。

Anypoint Exchange

Anypoint Exchange 是一个精心组织 的可复用资源库 。前文我们已讨论"应用网络(Application Network) "的概念,并强调它应当让用户自主 发现并复用各类资产。Anypoint Exchange 正是为此而生,并与 MuleSoft 生态中的其他工具深度集成 。在开始任何应用开发之前,这里应当是你首先查找 的地方。应用网络的精髓在于复用已有成果 ,而不是重复打造新的 P2P 集成。熟练使用 Anypoint Exchange,将帮助你快速发现 如连接器、模板、示例等集成资产,从而把精力聚焦在创新上。

Anypoint Exchange 提供可搜索目录 ,支持关键词搜索 ,并可筛选、排序、保存 结果。当你在 Exchange 中搜索时,它会在多种元素中查找:包括资产名称、描述、联系人姓名与邮箱 ,以及标签与分类 ;还会搜索资产门户页 中的内容。如果你的资产包含 OAS/RAML API 规范,它也会检索其中定义的属性。

NOTE

Anypoint Platform 利用元数据与描述信息 帮助你找到合适的项目资产,从而加速开发周期。

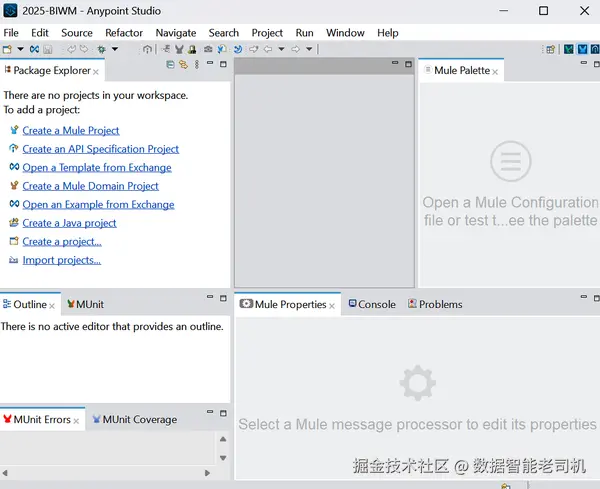

Anypoint Studio

Anypoint Studio 是 MuleSoft 面向开发者的工作台 ,基于可靠的 Eclipse 平台,内置多种工具,使 Mule 应用开发更加顺畅与高效 。一款优秀的 IDE 需要支持本地实时测试 ,而 Anypoint Studio 正是如此。它与 Anypoint Exchange 无缝衔接,你可以直接使用现成模板与示例 开启项目;也可以从你的 Anypoint Platform 账户导入资源 ,把所需的一切带到同一处。此外,Anypoint Studio 还内置单元测试、调试工具 ,并原生支持部署到 CloudHub ------这些都能大幅精简你的开发流。

NOTE

Anypoint Studio 7.x 仅 与 Mule 4.x 项目兼容。由于项目结构、导出格式与底层脚本语言的差异,它与 Mule 3.x 运行时或更早版本不兼容 。因此,除非你在进行 Mule 3.x 迁移 ,否则应当只使用 Mule 4.x。

当你成功安装并启动 Anypoint Studio 后,首次打开会看到如下三项能力(见图 1-13):

- Workspace Name(工作区名称)

与 Eclipse 类似,Studio 支持切换工作区 。我们建议为每个项目 使用独立工作区,以减少混淆。 - Package Explorer(包资源管理器)

这里展示项目及其结构元素 。此刻它还是空白,因为我们还没有创建任何内容。点击 "Create a Mule Project" 链接后,你将看到项目结构被填充。 - Mule Palette(Mule 组件面板)

这里会显示所有 MuleSoft 组件与连接器 。我们会频繁使用它,所以建议先花点时间熟悉一下。

正如图 1-13 的首页所示,Anypoint Studio 还有其他区域。在后续的上机演练 中,我们会对它们进行详细探索。

Anypoint Code Builder

ACB 是面向开发者的全新 IDE(见图 1-14)。借助该 IDE,你可以在统一环境中无缝创建与启动 API、集成与自动化。这个先进工具为开发者提供了一系列能力:

- 跨规范的 API 设计

以多样化方式创建 API,适配不同规范与需求。 - 用于 API 测试的内置 Mock 服务

借助集成的 Mock 服务,无缝验证与测试 API 的功能。 - API 逻辑的自动化实现

基于现有规范自动实现 API 逻辑,简化开发流程。 - 跨应用、系统与数据的集成构建

轻松连接各类应用、系统与数据源,顺畅完成集成。

ACB 构建于 Visual Studio Code(VS Code) 之上,而 Anypoint Studio 运行在 Eclipse 之上------两者都是广受欢迎的开发环境,为 MuleSoft 生态带来熟悉度与灵活性。

VS Code 是一款轻量、跨平台 编辑器,以速度与多样性 著称。它支持多种语言,并提供智能补全(IntelliSense)、内置终端与强大的 Git 集成,非常适合云端开发。ACB 借力这些优势,让团队可在云端直接进行 API 的设计与开发;对于熟悉 VS Code 的团队来说,学习曲线也更平缓。

Eclipse 是功能强大且可扩展的 IDE,广泛用于 Java 与企业级应用 。作为桌面环境,它对调试、测试与性能监控 提供深入支持。Anypoint Studio 以 Eclipse 为基础,将这些能力带到 MuleSoft 领域,提供高效的 Mule 应用开发体验,并配备测试、部署与资源管理工具。

通过在云端开发 采用 VS Code(见图 1-14),并在桌面端 借助 Eclipse 的稳健能力,这两款工具共同简化 API 设计与集成项目 ,为开发者带来连贯一致的使用体验。

Maven

Maven 是一款功能强大的构建自动化与项目管理 工具,面向 Java 生态(也包括 MuleSoft 项目)。它简化了依赖管理、项目结构化与构建执行 。Anypoint Studio 与 Maven 无缝协作,可显著提升你的开发效率;在 Studio 中直接集成 Maven 后,管理依赖变得轻而易举,并能确保构建的一致性。

如果你需要对 Maven 配置有更多掌控,也可以在 Anypoint Studio 中使用自定义 Maven 。当你需要让 Mule 应用与其他基于 Maven 的系统(例如 CI/CD 流水线)对接时,这一点尤其有用。

POM 及其元素

在使用 Maven 的项目里,你会遇到名为 pom.xml 的文件。它不仅是配置文件,更是 Maven 构建、打包与部署 项目所用的蓝图 。Maven 的 POM(Project Object Model,项目对象模型)会列出项目所需的全部依赖及其版本,帮助 Maven 高效地下载应用所需的插件与依赖。在集成第三方库或模块时,POM 尤其有用。

此外,POM 文件还定义了项目的构建生命周期 :用于校验项目、编译代码、在部署前运行 MUnit 测试 以及将插件 注入项目。MUnit 是 MuleSoft 的单元测试框架 ,允许开发者为 Mule 应用创建并自动化测试(包括模拟依赖、校验载荷、检查错误处理 ),以确保在部署前集成按预期工作。POM 文件还包含诸如名称、版本、描述 等在向代码仓库推送制品时所需的信息,并可设置环境特定变量 ,从而轻松在开发/测试/生产环境间切换。

POM 文件的核心元素包括(提供元数据与配置):

<modelVersion>

通常为x.x.x(每个 x 为 0--9 的数字),指定 POM 模型版本。<groupId>与<artifactId>

项目的唯一标识。artifactId是项目名,groupId通常为组织域名倒写。<version>

项目的版本号。<dependencies>

依赖库清单(例如 MUnit、Anypoint MQ 等)。<plugins>

构建插件(用于编译、打包、测试等任务)。<properties>

在 POM 内可复用的变量。

示例 POM(展示核心元素):

xml

<project>

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>com.superRouteLogistics</groupId>

<artifactId>sys-weather-api</artifactId>

<version>1.0</version>

<dependencies>

<!-- Your dependencies go here -->

</dependencies>

<build>

<plugins>

<!-- Your plugins go here -->

</plugins>

</build>

</project>仓库(Repositories)

Maven 仓库是项目制品(库、插件等)的"根据地",主要有三类:

- 本地仓库(Local repository)

Maven 首次下载的构件会缓存在本地,一般位于用户主目录下的.m2/repository。 - 中央仓库(Central repository)

由 Maven 社区托管,提供常用库的一站式访问。 - 远程仓库(Remote repositories)

组织/团队维护的自定义仓库,用于特定需求。

Maven 会读取 pom.xml 中的依赖,先 在本地仓库查找;若未命中,便从远程仓库拉取并缓存到本地 ,供后续复用。最终,Maven 使用这些依赖来构建项目。

Maven 的生命周期(Lifecycle)

Maven 的构建遵循一套生命周期与阶段(如 validate、compile、test、install 等)。内置有三套生命周期:

1) Default(默认,负责构建/部署)

主要阶段包括:

- validate:检查构建所需的前置条件是否满足。

- compile:编译源码(语法错误在此暴露)。

- test:运行单元测试(任一失败则构建失败)。

- package:将已编译代码打包成可运行制品。

- verify:验证打包是否正确。

- install :将制品安装到本地仓库。

- deploy :将制品发布到远程仓库以便共享。

2) Clean(清理)

用于清理构建产物。运行 mvn clean 会触发该生命周期的 clean 阶段,通常删除项目的 target/ 目录。阶段包括:

- pre-clean:清理前的准备步骤。

- clean:移除上一次构建生成的所有文件。

- post-clean:收尾步骤,完成清理流程。

3) Site(站点)

用于生成项目文档。运行 mvn site 会触发 site 阶段,生成 POM 中定义的项目文档与报告。阶段包括:

- pre-site:生成站点前的准备步骤。

- site:按 POM 定义生成文档与报告。

- post-site:站点生成后的收尾步骤。

- site-deploy :将生成的站点文档部署到指定 Web 服务器。

总结 :每个生命周期包含若干阶段(phases) ,各司其职。触发方式是"调用阶段名" 。例如,运行 mvn install 时,Maven 会依次执行从 validate 一直到并包含 install 的所有阶段。

总结(Summary)

本章带你回顾了集成的基础:从我们出发的地方,到如何走到今天。随着世界愈发互联,集成已从"可有可无"转变为驱动数字化成功的必需品 。无论你是新手还是深耕已久,本章都为你用 MuleSoft 构建强大、可扩展的解决方案打下了地基。

在早期,集成常常是一团乱麻的点对点(P2P)连接------必要却混乱。后来我们转向以 企业服务总线(ESB)为代表的集中式方案,带来了结构化,但仍难以彻底满足灵活性的需求。如今,借助 API 主导连接(API-led connectivity)以及 MuleSoft 等先进工具,我们能够以精简、可复用且可扩展的方式,满足高速发展的数字世界之需。

而 MuleSoft 不仅仅是"跟上节奏"------它更是在为未来铺路。把它想成那头干劲十足的"骡子",替你完成繁重体力活(当然,没有干草)。凭借智能文档处理(Intelligent Document Processing)与AI 驱动的流程构建 等功能,MuleSoft 让集成更快、更聪明、更具适应性。它不只是一个平台,而是改变游戏规则的力量,帮助你构建与时俱进、可持续演进的系统。

准备好卷起袖子上手实战了吗?接下来的旅程充满了学习、构建与创新的机会。借助 MuleSoft 的完备工具箱,你将能够打造既能满足当下需求、又面向未来的集成。第 2 章 将继续这段连接未来的旅程------一次一个 API、一个连接、一个解决方案。