解锁Java分布式魔法:CAP与BASE的奇幻冒险

一、引言:踏入分布式的神秘世界

在这个数字化浪潮汹涌澎湃的时代,分布式系统就像一位隐藏在幕后却掌控全局的超级英雄,默默地支撑着我们日常生活中各种习以为常的服务。想象一下,当你在电商平台上疯狂抢购心仪已久的商品时,或是在社交平台上与朋友们分享生活的点点滴滴时,有没有想过是什么神奇的力量让这些操作如此顺畅地进行?没错,这背后就是分布式系统在发挥着关键作用!

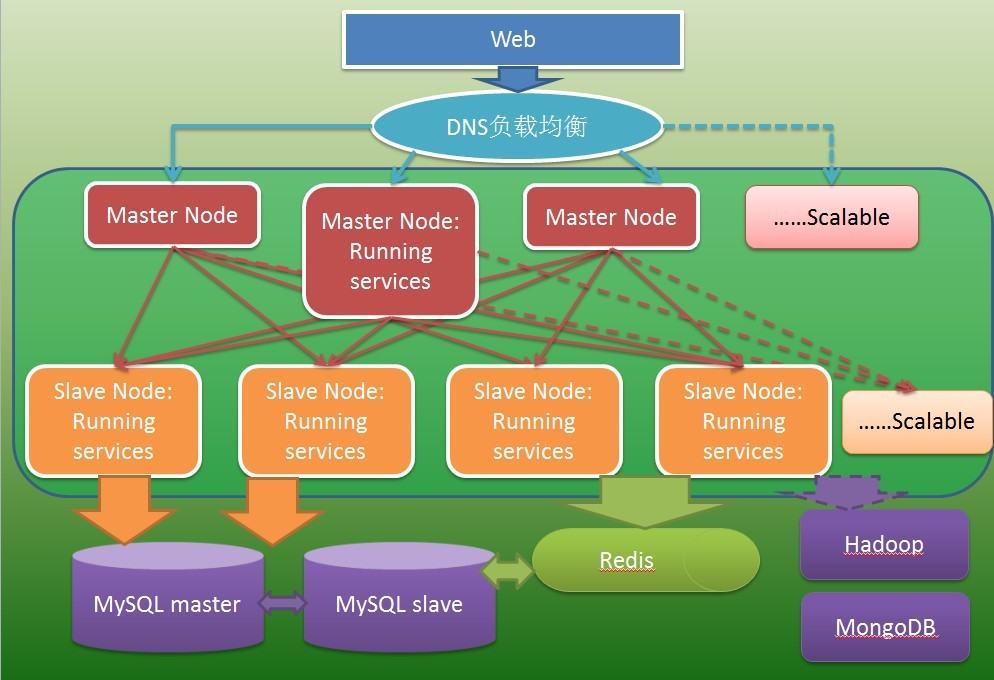

就拿电商购物来说,每到 "双 11""618" 这样的购物狂欢节,电商平台会迎来数以亿计的订单。如果系统还是传统的单机架构,就像让一个小身板的快递员去搬运一座大山,早就不堪重负崩溃了。而分布式系统则像是一支训练有素的快递大军,每个成员各司其职,有的负责接收订单,有的负责处理支付,有的负责更新库存,共同高效地完成任务。

再看看社交平台,每天有海量的用户发布动态、点赞、评论。分布式系统能够将这些数据分散存储在多个节点上,并快速地进行读取和更新,让你能及时看到朋友们的最新消息,不错过任何精彩瞬间。

在分布式系统这个大家庭里,CAP 和 BASE 理论可是两位超级重要的成员。它们就像是武林秘籍,掌握了它们,你就能在分布式系统的江湖中独当一面。CAP 理论如同一个神秘的三角法则,一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition Tolerance)这三个看似和谐共处的特性,却被它宣判无法同时满足,只能三选二。这到底是为什么呢?难道它们之间有着不可调和的矛盾?

而 BASE 理论,则像是 CAP 理论这位高冷大侠的温柔一面,它是对 CAP 中一致性和可用性的一种权衡与妥协。基本可用(Basically Available)、软状态(Soft state)和最终一致性(Eventually consistent),这三个特性又是如何在实际应用中发挥作用的呢?

接下来,就让我们一起揭开 CAP 和 BASE 理论的神秘面纱,深入了解它们的底层原理和应用场景,在分布式系统的世界里来一场奇妙的冒险吧!

二、CAP 理论:分布式系统的铁三角困境

(一)初识 CAP 三兄弟

在分布式系统的奇妙世界里,有三个性格迥异但又紧密相连的小伙伴,它们分别是一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition Tolerance),江湖人称 "CAP 三兄弟"。

一致性,就像是一位严谨的数学老师,对数据的准确性和整齐性有着极高的要求。在分布式系统中,它要求所有节点上的数据时刻保持一致,就好像所有学生的作业答案都必须一模一样。比如说,在一个银行转账系统中,当用户 A 向用户 B 转账 100 元时,一致性要求这个操作在所有相关节点上都能即时、准确地完成更新。无论是查询用户 A 的账户余额减少了 100 元,还是查询用户 B 的账户余额增加了 100 元,在任何节点上获取到的结果都应该是一致的。否则,就可能出现用户 A 的钱扣了,但用户 B 却没收到的尴尬情况,这在金融领域可是绝对不允许的。

可用性则像一位热情周到的客服人员,总是力求快速响应客户的需求。它保证系统在任何时候都能正常工作,只要用户发送请求,就能在合理的时间内得到响应,不管是成功的结果还是友好的错误提示。以电商平台为例,在购物高峰期,大量用户同时下单、查询商品信息。可用性要求系统不能因为流量过大就罢工,而是要像一位不知疲倦的战士,始终坚守岗位,及时处理每一个用户的请求,让用户感受到流畅的购物体验。如果用户点击下单按钮后,系统半天没有反应,或者直接报错,那用户肯定会怒发冲冠,转投其他平台的怀抱。

分区容错性更像是一位经验丰富的探险家,能够在复杂多变的网络环境中应对自如。在分布式系统中,由于网络的复杂性,节点之间可能会出现通信故障,就像探险家在探险途中遇到了恶劣的天气或地形,导致部分区域与外界失去联系,这就是所谓的 "网络分区"。而分区容错性要求系统即使面临这样的困境,依然能够继续提供服务,不会因为部分节点之间的通信问题而崩溃。比如,一家跨国公司的分布式数据库,分布在世界各地的数据中心之间可能会因为网络故障出现分区。但分区容错性确保了每个分区内的业务依然可以正常进行,比如当地的员工仍然能够查询和处理本地的数据,不会因为与其他地区的通信中断而无法工作。

(二)CAP 定理的残酷真相:三选二的无奈

理想很丰满,现实很骨感。CAP 三兄弟虽然各自优秀,但 CAP 定理却给它们判了 "死刑",宣称在分布式系统中,这三个特性不可能同时满足,只能忍痛割爱,三选二。这就好比你去甜品店买蛋糕,店员告诉你只能从巧克力、草莓和奶油三种口味中选两种,那种纠结和无奈,懂的都懂。

为了更直观地理解这个残酷的真相,我们来画个简单的示意图。假设有一个分布式系统,由两个节点 A 和 B 组成,它们之间通过网络进行通信,共同存储和管理数据。

网络通信 节点A 节点B

当系统正常运行时,一切都很美好,数据在节点 A 和 B 之间保持一致,用户的请求也能得到及时响应,分区容错性也默默守护着系统。但一旦网络出现故障,比如节点 A 和 B 之间的网络连接断开,就会出现网络分区的情况。

节点A 节点B

此时,如果我们要保证一致性,当节点 A 接收到一个数据更新请求时,它必须等待网络恢复,将更新同步到节点 B,确保两个节点的数据一致后,才能向用户返回响应。但在等待的过程中,节点 B 因为无法及时获取更新,对于用户的请求可能会返回旧数据,这就导致了可用性的降低。

相反,如果我们要保证可用性,节点 A 在接收到更新请求后,可以直接向用户返回成功响应,同时将更新记录下来,等网络恢复后再同步到节点 B。但这样一来,在网络恢复之前,节点 A 和 B 的数据就不一致了,牺牲了一致性。

再以分布式数据库系统为例,假设数据库中有一个用户信息表,存储着用户的姓名、年龄等信息。当用户在节点 A 上修改了自己的年龄信息时,如果要保证一致性,数据库会锁定整个表,阻止其他节点对该表的读写操作,直到节点 A 将更新同步到所有节点。在这个过程中,其他节点无法提供服务,可用性就降低了。而如果要保证可用性,节点 A 可以先将更新后的年龄信息返回给用户,同时将更新异步同步到其他节点。但在同步完成之前,不同节点上的用户年龄信息可能是不一致的。

所以说,在分布式系统中,由于网络分区的存在,一致性和可用性就像一对欢喜冤家,难以同时兼顾。而分区容错性又是分布式系统必须具备的特性,因为网络故障是不可避免的。因此,我们只能在一致性和可用性之间做出艰难的抉择,根据不同的业务场景和需求,选择更适合的组合。

(三)现实世界中的 CP 与 AP 阵营

在现实的分布式系统世界里,根据对 CAP 特性的不同侧重,逐渐形成了两大阵营:CP 阵营和 AP 阵营。

CP 阵营的代表选手有 ZooKeeper,它就像一位一丝不苟的老学究,始终将一致性放在首位。ZooKeeper 主要用于分布式系统的协调服务,比如在分布式集群中选举主节点、管理配置信息等。在 ZooKeeper 中,任何时刻对数据的读请求都能得到一致性的结果,这是因为它采用了类似于 Paxos 或 Raft 的一致性算法,确保所有节点的数据视图一致。但为了保证一致性,ZooKeeper 在某些情况下会牺牲可用性。例如,当进行 Leader 选举时,整个集群在选举过程中是不可用的,因为需要确保所有节点都能达成一致,选出唯一的 Leader。只有选举完成后,集群才能恢复正常服务。这种选择在对数据一致性要求极高的场景中非常适用,比如金融交易系统,每一笔交易都必须准确无误,容不得半点差错。否则,可能会导致资金损失和用户信任的丧失。

AP 阵营的典型代表是 Eureka,它则像一位热情洋溢的社交达人,把可用性视为生命。Eureka 是 Netflix 开源的服务发现框架,在 Spring Cloud 中被广泛应用。在 Eureka 中,各个节点都是平等的,不存在主节点的概念。它通过心跳机制来检测服务的健康状态,只要有一个节点是可用的,就能保证服务注册和查询功能的正常运行。即使部分节点出现故障或者网络分区,Eureka 依然可以对外提供服务,只不过查询到的服务信息可能不是最新的,牺牲了一定的一致性。这种特性在对可用性要求极高、对数据一致性要求相对较低的场景中大放异彩,比如电商平台的商品展示页面。用户在浏览商品时,偶尔看到稍微过时的商品库存信息,并不会影响他们的购物体验。但如果系统因为追求一致性而频繁出现不可用的情况,那用户肯定会毫不犹豫地离开。

CP 阵营和 AP 阵营各有优劣,没有绝对的好坏之分。在实际应用中,我们需要根据业务的特点和需求,理性地选择适合的分布式系统框架或组件,在一致性和可用性之间找到那个最佳的平衡点,让分布式系统能够高效、稳定地运行,为我们的业务保驾护航。

三、BASE 理论:对 CAP 的温柔妥协

(一)BASE 理论诞生记

在 CAP 定理这座大山的压迫下,分布式系统的开发者们陷入了深深的思考:难道就没有一种更温和、更灵活的方式,来应对一致性和可用性之间的矛盾吗?于是,BASE 理论应运而生,它就像是 CAP 定理这位严肃教官的温柔助手,为分布式系统的设计带来了新的思路。

BASE 理论由 eBay 的架构师 Dan Pritchett 在 2008 年提出 ,它是对 CAP 中一致性和可用性权衡的结果,来源于对大规模互联网系统分布式实践的总结。简单来说,BASE 理论就是在无法保证强一致性的情况下,通过一些妥协和策略,让系统最终达到一致性,同时尽可能地保证可用性。它就像是一场精心策划的冒险,在一致性和可用性的钢丝上小心翼翼地行走,寻找着平衡。

(二)BASE 的三大法宝

BASE 理论有三大法宝,分别是基本可用(Basically Available)、软状态(Soft State)和最终一致性(Eventual Consistency)。这三大法宝相互配合,为分布式系统的稳定运行提供了有力的保障。

基本可用(Basically Available),听起来就很实在。它的意思是,当系统出现故障时,允许损失部分功能的可用性或性能,保证核心功能可用。就像一家餐厅,突然遇到了厨房设备故障,但为了不让顾客失望,他们可以先提供一些简单易做的菜品,保证顾客能吃上饭,而那些需要复杂烹饪的菜品就暂时下架。在电商大促时,这一特性体现得淋漓尽致。为了应对海量的用户请求,电商平台可能会关闭一些非核心功能,比如商品评论、推荐系统等,优先保证下单、支付等核心流程的顺畅。虽然用户可能暂时无法评论商品或查看推荐内容,但至少能顺利地完成购物,不会影响购物的主要体验。这种在关键时刻 "丢卒保车" 的策略,有效地保证了系统在高压力下的基本运行,让用户感受到系统仍然是可用的。

软状态(Soft State),这个名字听起来就很有弹性。它允许系统中的数据存在中间状态(非强一致状态),且该状态不会影响系统整体可用性,最终能通过异步机制达到一致。想象一下,你在玩一款多人在线游戏,你和其他玩家同时对游戏中的某个场景进行操作。由于网络延迟等原因,你们各自的游戏客户端上显示的场景状态可能会有短暂的差异,但这并不影响你们继续游戏。随着时间的推移,这些差异会逐渐消除,最终所有玩家的游戏客户端上的场景状态会达到一致。在分布式数据库中,软状态也经常出现。例如,主库写入数据后,从库通过异步复制数据,在这个过程中,短期内主从库数据可能不一致,但最终会同步。这种允许数据暂时不一致的特性,大大提高了系统的性能和可用性,避免了因为追求强一致性而导致的性能瓶颈。

最终一致性(Eventual Consistency),这是 BASE 理论的核心目标。它指的是系统在经过一段时间的异步同步后,所有副本数据最终会达到一致状态。就像你在社交平台上发布了一条动态,由于服务器的处理和数据传播需要时间,你的好友们可能不会立刻看到这条动态,但过一会儿,他们都能看到最新的内容。实现最终一致性的机制有很多,比如消息队列、对账与补偿、版本号 / 时间戳等。以消息队列为例,订单服务更新状态后,可以通过消息通知库存服务扣减库存。即使消息传递过程中可能存在延迟,但最终库存服务会收到消息并进行相应的处理,保证订单状态和库存数据的一致性。在金融系统中,对账与补偿机制也非常重要。每天日终时,系统会对不同节点的数据进行比对,发现不一致时通过补偿操作(如重试、人工干预)修复,确保资金数据的准确一致。

(三)BASE 与 ACID 的爱恨情仇

在数据库的世界里,ACID 和 BASE 就像是两位性格迥异的大侠,各自有着独特的武功秘籍和适用场景。

ACID 是传统关系型数据库事务处理的核心原则,它包括原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持久性(Durability)。原子性就像一位严谨的数学家,要求事务中的所有操作必须作为一个整体成功或失败,任何部分失败都会导致整个事务回滚。比如在银行转账时,从账户 A 扣除金额和向账户 B 增加金额这两个操作必须同时成功或同时失败,否则就会出现资金不一致的情况。一致性则像一位公正的法官,确保事务执行前后,数据库从一个一致状态转换到另一个一致状态,不会出现数据损坏或逻辑错误。隔离性如同一位神秘的隐士,保证并发事务之间互不干扰,每个事务都独立运行,就像不同的人在不同的房间里做自己的事情,互不影响。持久性则像一位忠诚的卫士,一旦事务提交,其结果将永久保存,即使系统发生故障也不会丢失,就像把重要的文件存放在了坚固的保险柜里。

而 BASE 理论,作为分布式系统的新宠,更注重系统的可用性和扩展性。它容忍临时不一致,优先保证系统在大规模、高并发场景下的正常运行。在电商平台中,由于用户量巨大,并发请求频繁,如果采用 ACID 的强一致性要求,系统可能会因为频繁的锁竞争和事务回滚而性能低下。而 BASE 理论则允许数据在一定时间内存在不一致,通过异步机制最终达到一致,大大提高了系统的吞吐量和响应速度。例如,在购物车系统中,用户修改购物车商品数量时,先在内存缓存中记录变更(柔性状态),定期批量写入数据库(最终一致性);缓存节点故障时,降级为数据库直读(基本可用)。这样的设计既保证了用户操作的实时响应,又能在系统出现故障时保持基本可用,同时通过最终一致性确保数据的准确性。

所以说,ACID 和 BASE 并不是非此即彼的关系,而是在不同的场景下各有优劣。在对数据一致性要求极高的场景,如金融交易、财务报表等,ACID 是首选,它能确保数据的绝对准确和事务的完整性。而在分布式系统、高并发、大规模数据存储的场景中,BASE 理论则更能发挥其优势,通过牺牲部分一致性来换取更高的可用性和扩展性,让系统能够应对海量的用户请求和复杂的业务需求。

四、Java 中的 CAP 与 BASE 实战应用

(一)Java 分布式框架中的 CAP 体现

在 Java 分布式的江湖中,Spring Cloud 和 Dubbo 这两位大侠可谓是赫赫有名,它们在设计和实现中对 CAP 特性的考虑各有千秋,就像两位风格迥异的武林高手,有着独特的招式。

先来说说 Spring Cloud,它就像一位擅长灵活应变的剑客,在 CAP 特性中更倾向于可用性(A)和分区容错性(P)。以其服务注册与发现组件 Eureka 为例,Eureka 的各个节点都是平等的,不存在主节点的概念,就像一群志同道合的伙伴,没有谁是绝对的领导。它通过心跳机制来检测服务的健康状态,只要有一个节点是可用的,就能保证服务注册和查询功能的正常运行。这就好比在一场战斗中,即使部分伙伴受伤,只要还有一人能战斗,就能继续完成任务。在 Eureka 中,当网络出现分区时,它不会因为追求数据的强一致性而停止服务,而是允许各个节点的数据存在短暂的不一致,保证服务的可用性。比如,在一个电商微服务系统中,商品服务和订单服务都注册到 Eureka Server。当某一时刻部分 Eureka 节点之间出现网络分区时,商品服务依然可以从可用的 Eureka 节点获取订单服务的注册信息,继续完成下单操作,虽然获取到的订单服务信息可能不是最新的,但至少保证了业务的正常进行,不会让用户在下单时看到系统不可用的尴尬提示。

再看看 Dubbo,它更像是一位内力深厚、注重精准打击的武林宗师,与 Zookeeper 搭配时,更侧重于一致性(C)和分区容错性(P)。Zookeeper 作为 Dubbo 的服务注册中心,采用了类似于 Paxos 或 Raft 的一致性算法,就像一套严谨的武功秘籍,确保所有节点的数据视图一致。在 Dubbo 的服务注册与发现机制中,当服务提供者启动时,会将自己的服务信息注册到 Zookeeper 上,服务消费者则从 Zookeeper 获取服务提供者的地址列表。由于 Zookeeper 保证了数据的一致性,所以服务消费者获取到的服务地址信息是可靠的、一致的。但为了保证一致性,在某些情况下会牺牲可用性。例如,当 Zookeeper 进行 Leader 选举时,整个集群在选举过程中是不可用的,就像宗师在闭关修炼重要武功时,暂时无法对外提供帮助。在一个金融分布式系统中,账户服务和交易服务通过 Dubbo 和 Zookeeper 进行通信。当 Zookeeper 集群进行选举时,交易服务可能无法及时获取账户服务的最新地址,导致交易操作暂时无法进行,直到选举完成,集群恢复正常服务,以确保资金交易相关数据的一致性和准确性。

(二)基于 BASE 理论的 Java 分布式系统设计

在 Java 分布式系统的设计中,BASE 理论就像一位贴心的助手,为我们提供了许多实用的策略和方法,帮助我们在保证系统可用性的同时,实现数据的最终一致性。

首先,我们来看看如何通过版本控制、时间戳等机制实现数据的最终一致性。以一个简单的分布式文件系统为例,假设我们有多个文件副本存储在不同的节点上,当文件内容发生更新时,我们可以为每个文件添加一个版本号或时间戳。每次更新文件时,版本号递增或时间戳更新。当其他节点需要同步文件时,会先比较版本号或时间戳,如果本地版本号低于最新版本号,就从最新版本的节点获取文件内容进行更新。下面是一段简单的 Java 代码示例:

typescript

public class DistributedFile {

private String content;

private long version;

public DistributedFile(String content) {

this.content = content;

this.version = 1;

}

// 更新文件内容

public synchronized void updateContent(String newContent) {

this.content = newContent;

this.version++;

}

// 获取文件内容

public String getContent() {

return content;

}

// 获取文件版本号

public long getVersion() {

return version;

}

}在这个示例中,DistributedFile类通过version字段来控制文件的版本。当文件内容更新时,version递增,这样其他节点在同步文件时,可以根据版本号判断是否需要更新,从而保证数据的最终一致性。

接下来,我们探讨一下如何设计软状态和无状态的服务来提高系统的可扩展性和容错性。以一个分布式订单服务为例,我们可以将订单服务设计为无状态服务,即服务本身不存储任何与请求相关的状态信息,每次请求都包含了处理该请求所需的所有信息。这样,当某个订单服务节点出现故障时,其他节点可以无缝接管请求,不会因为状态丢失而影响服务的正常运行。同时,我们可以利用消息队列来实现软状态,订单服务在处理订单时,先将订单信息发送到消息队列,然后由其他服务异步处理订单的后续操作,如库存扣减、物流通知等。在这个过程中,订单的状态可能在一段时间内处于中间状态,但最终会达到一致。下面是一个简单的订单服务代码示例:

typescript

import java.util.concurrent.BlockingQueue;

import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;

public class OrderService {

private BlockingQueue<Order> orderQueue = new LinkedBlockingQueue<>();

// 接收订单请求

public void receiveOrder(Order order) {

try {

orderQueue.put(order);

System.out.println("订单已接收,放入队列: " + order);

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

System.out.println("订单放入队列失败: " + e.getMessage());

}

}

// 处理订单的线程

public void processOrders() {

new Thread(() -> {

while (true) {

try {

Order order = orderQueue.take();

// 模拟订单处理逻辑

System.out.println("开始处理订单: " + order);

// 这里可以添加实际的订单处理代码,如扣减库存、通知物流等

Thread.sleep(1000);

System.out.println("订单处理完成: " + order);

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

System.out.println("订单处理线程被中断: " + e.getMessage());

return;

}

}

}).start();

}

}

class Order {

private String orderId;

private String product;

private int quantity;

public Order(String orderId, String product, int quantity) {

this.orderId = orderId;

this.product = product;

this.quantity = quantity;

}

@Override

public String toString() {

return "Order{" +

"orderId='" + orderId + '\'' +

", product='" + product + '\'' +

", quantity=" + quantity +

'}';

}

}在这个示例中,OrderService通过BlockingQueue来实现订单的异步处理,体现了软状态的设计。receiveOrder方法将订单放入队列,processOrders方法从队列中取出订单并进行处理,整个过程中订单的处理状态是柔性的,允许存在一定的延迟和中间状态,最终保证订单处理的一致性。

(三)案例分析:分布式缓存与消息队列中的 CAP 和 BASE

在分布式系统的实际应用中,分布式缓存和消息队列是两个非常重要的组件,它们在不同的业务场景中巧妙地应用了 CAP 和 BASE 理论,为系统的高性能和高可用性提供了有力支持。

先来看分布式缓存服务,以 Redis 为例,它在大多数情况下选择了可用性(A)和分区容错性(P)。Redis 通过集群模式将数据分布在多个节点上,当某个节点出现故障时,其他节点可以继续提供服务,保证了系统的可用性。同时,它采用异步复制的方式来同步数据,允许数据在一段时间内存在不一致,这体现了 BASE 理论中的软状态和最终一致性。比如,在一个电商网站中,商品详情页面的数据通常会被缓存到 Redis 中。当用户请求商品详情时,首先从 Redis 中获取数据。如果 Redis 中的数据是最新的,就直接返回给用户;如果数据已经过期或者因为网络分区等原因出现不一致,就从数据库中读取最新数据,更新 Redis 缓存,并返回给用户。在这个过程中,虽然可能会出现短暂的数据不一致,但用户几乎察觉不到,因为最终数据会达到一致。下面是一段简单的 Java 代码示例,展示如何使用 Jedis 操作 Redis 缓存:

typescript

import redis.clients.jedis.Jedis;

public class RedisCacheExample {

public static void main(String[] args) {

try (Jedis jedis = new Jedis("localhost", 6379)) {

// 设置缓存数据

jedis.set("product:1", "手机,品牌:苹果,型号:iPhone 14");

System.out.println("数据已存入Redis缓存");

// 获取缓存数据

String productInfo = jedis.get("product:1");

System.out.println("从Redis缓存中获取的数据: " + productInfo);

}

}

}在这个示例中,通过 Jedis 库连接 Redis,进行数据的存储和读取操作,体现了 Redis 作为分布式缓存的基本使用方式。

再说说分布式消息队列,以 Kafka 为例,它在设计上充分考虑了分区容错性(P),同时根据不同的业务场景可以灵活地选择一致性(C)和可用性(A)。Kafka 将消息主题(Topic)划分为多个分区(Partition),每个分区分布在不同的节点上,确保了系统在部分节点故障时仍能正常工作。在一些对消息顺序性要求不高,但对吞吐量和可用性要求较高的场景中,Kafka 可以选择 AP 模式。比如,在一个电商的订单系统中,订单创建后会发送一条消息到 Kafka,用于触发后续的库存扣减、物流通知等操作。即使 Kafka 集群中的某些节点出现故障,消息依然可以被其他节点接收和处理,保证了业务的连续性。而在一些对消息顺序性和一致性要求较高的场景中,Kafka 可以通过设置 ISR(In-Sync Replicas)等机制来保证数据的一致性,选择 CP 模式。例如,在金融交易系统中,交易消息的顺序和一致性至关重要,Kafka 通过 ISR 机制确保主副本和从副本的数据一致,只有当所有 ISR 中的副本都确认收到消息后,才认为消息发送成功,从而保证了数据的一致性。下面是一段简单的 Java 代码示例,展示如何使用 KafkaProducer 发送消息:

typescript

import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;

import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerConfig;

import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;

import org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer;

import java.util.Properties;

public class KafkaProducerExample {

public static void main(String[] args) {

// Kafka集群地址

String bootstrapServers = "localhost:9092";

// 创建KafkaProducer配置

Properties props = new Properties();

props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, bootstrapServers);

props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName());

props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName());

// 创建KafkaProducer实例

try (KafkaProducer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props)) {

// 发送消息

ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("order-topic", "1", "订单1已创建");

producer.send(record, (metadata, exception) -> {

if (exception != null) {

System.out.println("消息发送失败: " + exception.getMessage());

} else {

System.out.println("消息发送成功,分区: " + metadata.partition() + ", 偏移量: " + metadata.offset());

}

});

}

}

}在这个示例中,通过 KafkaProducer 向名为order-topic的主题发送订单创建消息,展示了 Kafka 在分布式消息队列中的基本应用。

通过分布式缓存和消息队列的实际案例,我们可以看到 CAP 和 BASE 理论在不同业务场景下的灵活应用。在设计和使用分布式系统时,我们需要根据具体的业务需求,深入理解这些理论,并合理地选择和配置相关组件,以实现系统的高性能、高可用和数据一致性。

五、总结:分布式世界的未来之路

在分布式系统这个充满挑战与机遇的领域里,CAP 和 BASE 理论就像两座明亮的灯塔,为我们指引着方向。CAP 理论以其简洁而深刻的论断,揭示了分布式系统中一致性、可用性和分区容错性之间的内在矛盾,让我们深刻认识到在设计和构建分布式系统时,必须根据业务需求做出艰难的抉择。是追求数据的绝对一致性,像金融系统那样确保每一笔交易都准确无误?还是更注重系统的可用性,让电商平台在购物高峰期也能流畅运行,为用户提供良好的体验?又或者是在一致性和可用性之间寻找一个微妙的平衡,以适应不同场景的需求?这是每个分布式系统开发者都需要认真思考的问题。

而 BASE 理论则为我们提供了一种更加灵活、务实的解决方案。它不再追求强一致性的完美境界,而是通过基本可用、软状态和最终一致性的策略,在保证系统可用性的前提下,让数据在一定时间内达到最终的一致性。这种对 CAP 理论的温柔妥协,使得分布式系统能够更好地应对大规模、高并发的复杂场景,为互联网应用的发展提供了有力的支持。无论是分布式缓存、消息队列,还是电商、社交等各类应用,BASE 理论都在其中发挥着重要的作用,让我们能够在数据一致性和系统性能之间找到那个最佳的平衡点。

在 Java 分布式开发中,深入理解和应用 CAP 和 BASE 理论是至关重要的。从 Spring Cloud 和 Dubbo 等分布式框架的设计理念,到分布式缓存、消息队列的实际应用,我们都能看到这两个理论的身影。它们不仅帮助我们解决了分布式系统中的各种难题,还为我们提供了一种思考问题的方式,让我们能够从更高的层面去理解和设计分布式系统。

未来,分布式系统可能会朝着更加智能化、自动化的方向发展。通过引入人工智能和机器学习技术,分布式系统能够自动感知和适应环境的变化,实现自我优化和自我修复。在面对网络故障、节点失效等问题时,系统能够自动调整策略,保证服务的连续性和数据的一致性。同时,分布式系统也将更加注重隐私保护和安全性能,确保用户数据的安全和隐私不被泄露。随着区块链技术的发展,分布式系统的安全性和可信度可能会得到进一步的提升,为金融、医疗等对安全要求极高的领域提供更加可靠的解决方案。

分布式系统的未来充满了无限的可能性。作为开发者,我们要紧跟时代的步伐,不断学习和探索,掌握新的技术和理论,为分布式系统的发展贡献自己的力量。让我们一起在分布式的世界里继续冒险,探索更多的未知,创造更加美好的未来!